أجنحة في زنزانة

كل شيء كان هادئا تماما، وينساب بآليته اليومية التي اعتاد عليها ساكنو هذه المدينة. لم يكن هناك ما يغير صفو هذا المشهد الراكد على حاله منذ سنوات. كان المساء الخريفي ببرودته المعتادة يطوي آخر ساعات النهار، ويمضي بتثاقل نحو نهايته. كل شيء كان غارقا في وحدته تحت سماء حيادية، تخب فيها خيول بيضاء وسط زرقة خفيفة، تتحدر خلف جبال رمادية تغلق الأفق، كأنها هي الأخرى أسوار الأبدية التي ظلت تحرس أرض الغوطتين والأنهار السبعة، وسط هذه الصحراء المترامية الأطراف التي تحيط بها. لم يكن هناك ما يشعرني بأن ثمة أمرا غريبا ومفزعا قد حدث، أو يمكن أن يحدث، بينما كنت أعود أدراجي من جولتي التي اعتدتها، في حواري دمشق القديمة وأزقتها الضيقة، بعيدا عن صخب المدينة وزحامها.

كانت دمشق القديمة تغريني بالسير الطويل في طرقاتها الضيقة في مثل هذا الوقت من كل عام، مطر خفيف وهادئ، ونوافذ أو أبواب تنفتح فجأة ليطل منها وجه صبية أو امرأة، سرعان ما تنغلق عندما تفاجأ بوجود عابر غريب، لكن بهاء طلتها وابتسامتها التي تتفتح كنهار ربيعي مشبع بعطر الكباد والنارنج تجعلك أكثر بهجة، وأنت تواصل عبورك في تلك الأزقة الملتوية، التي توحي فيها جدران البيوت من الخارج بالجهامة والقتامة، على عكس ما هي عليه فناءات البيوت، التي حولها ساكنوها إلى جنة من الخضرة والورود والجمال، تتوسطها بحرات الماء، وتتسلق جدرانها المعرشات الخضراء، بينما تحتشد أدراجها بأصص الزهور الساحرة.

عندما وصلت إلى البيت لم أجد أحدا في انتظاري. سكون كامل كان يخيم على المكان. استلقيت بكامل ملابسي على السرير للراحة، لكنّ قلقا ما غير مفهوم، كان يمنعني من الاسترخاء، فقررت أن أنهض وأتابع مسيري باتجاه منزل الأهل، حيث كانت تجتمع الأسرة كلها في أيام العطل. ما إن وصلت حتى وجدت أخي الأكبر في انتظاري، وقد بدت على ملامحه علامات القلق والتوتر. أمسك بذراعي وقادني إلى غرفة جانبية، فأدركت على الفور أن هناك أمرا مستعجلا يتعلق بي، ويريد أن يخبرني به. دون مقدمات قال لي: حضر صديقك (ك) ويقول لك إن ( جوزيف) قد تم اعتقاله بعد ظهر اليوم، وأن عليك أن تتدبر أمرك بسرعة، وإذا أردت أن تلتقي به فهو موجود في بيت فلان. لم استوعب الخبر تماما في البداية بسبب الصدمة، التي نجمت عن هذه المفاجأة المرعبة. كررت العبارة بيني وبين نفسي: إذن عليّ أن أتدبر أمري بسرعة. خيم الصمت على المكان، ورغم محاولتي التماسك وإخفاء حالة الاضطراب والقلق الكبيرة التي أصابتني، إلا أن ملامحي التي تبدلت فورا كانت تشي بما يضطرب في أعماقي.

إذن حانت ساعة الامتحان الحقيقي، وعليّ أن أواجه الواقع الطارئ بشجاعة. كنت بحاجة لمعرفة تفاصيل أكثر عن عملية الاعتقال، كيف بدأت، من شملت حتى الآن، على الرغم من أنني كنت لا أعرف شيئا عن واقع التنظيم وأفراده، لذلك لم أعرف كيف يمكن أن أرتب أموري، وكيف أقيِّم الوضع المستجد والطارئ! سارعت للقاء صديقي، الذي ما إن جلست قربه حتى بدأ يروي لي تفاصيل قصة اعتقال رفيقنا، والخديعة التي قام بها الأمن لٌلإيقاع به، ثم عاد ليكرر لي عبارته التي نقلها لي أخي: عليك أن تتدبرك أمرك بسرعة. خرجت وأنا في حالة من التشتت والاضطراب، إذ كان عليَّ أن اتخذ قراري السريع، قبل أن تكر سبحة الاعتقالات ومعها اعترافات المعتقلين.

حالات من الصراع الداخلي كانت تنتابني تتعلق بالخيارات، التي كان عليّ أن أحسم موقفي منها سريعا، فهل عليّ أن أتدبر أمر هروبي خارج البلد، أم ألجأ إلى التخفي ريثما تنجلي الأمور، وتتكشف طبيعة الاعتقالات وحدودها، والأشخاص الذين ستطالهم . ولما كنت أعاني من حساسية خاصة تجاه موضوع الهروب، أو اللجوء إلى أيّ بلد مجاور، فقد كان قراري هو التخفي وانتظار ما ستتكشف عنه الأيام القادمة. مضى اليوم الأول دون أن يحدث شيء، أو أن يظهر ما يدّل على أن تلك الأجهزة تبحث عني، مما أوحى لي بشيء من الطمأنينة، فقد كان الاتفاق مع الصديق المعتقل ألا يبوح بشيء يخصني، طالما أن علاقتي كانت محصورة به وحده. مضى اليوم الثاني، ولم يكن هناك ما يشي بأنهم يبحثون عني، ما دفعني إلى أن أقرر الذهاب، في اليوم التالي إلى مكان وحدتي العسكرية، للحصول على إجازة تبرر غيابي طوال المدة، التي عليّ أن اتخفى فيها، حتى أتأكد إذا ما كان صديقي قد استطاع تحمل التعذيب، ولم يبح باسمي.

بعد نقلي من السيارة التي كانت تقلني عند اعتقالي إلى سيارة الضابط الخاصة، وجدت نفسي محشورا بين عنصرين ضخمين، ما أشعرني أنني أجلس بين صخرتين كبيرتين

في اليوم الثالث اتجهت منذ الصباح الباكر نحو كراج السيارات، التي ستقلني إلى مكان خدمتي. كانت شوارع دمشق كعادتها في مثل هذا الصباحات من كل يوم، زحام سيارات خانق من كل الأحجام والأنواع يملأ المكان، بينما انتشر عشرات الموظفين والموظفات والعمال وطلبة المدارس على الأرصفة المحيطة بالساحة، في انتظار وصول الحافلات التي ستقلهم إلى أماكن عملهم على أطراف المدينة، أو إلى مدارسهم . ضجيج ووجوه متعبة، نظرات كسولة أو حيادية تترقب، بينما كنت أنا بعينين مذعورتين أتطلع أمامي وحولي، خوفا من أن يباغتني أحد من عناصر الأمن الكامنين في زاوية ما من الشارع. اجتزت ساحة العباسيين دون أن ألحظ ما يثير الريبة، وعندما بلغت مكان السيارة، التي تقف بانتظار اكتمال عدد الركاب، وقفت وعدت أتطلع في كل الجهات من جديد، محاولا أن ألتقط أيّ إشارة أو حركة تثير الريبة.

صعدت إلى الحافلة ثم نزلت منها بعد قليل، لمعاودة فحص المكان من جديد. قلق وتوتر كنت أغالب نفسي في أن أخفيهما عن عيون المحيطين بي خوف افتضاح أمري. لم أجد ما يعزز مخاوفي، فحسمت أمري على إكمال رحلة السفر. بدأت الحافلة تستعد للإنطلاق فأسرعت في الصعود إليها. طوال الطريق كنت أسأل نفسي: هل ستكون هذه الرحلة، هي رحلة الوداع الأخيرة لكل شيء ألفته طوال أكثر من عامين.. الأمكنة، الناس، الرحلة اليومية المرهقة ذهابا وإيابا، والركض وراء حافلات الصباح في مدينة الزحام والركض والأزمات؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، ما الذي عليّ أن أفعله لمواجهة الواقع الجديد، لا سيما تجاه عائلة صديقي الذي وعدني بأن يحفظ سر علاقتي به ؟!.. أسئلة كثيرة كانت تلح عليّ، لكنني رغم ذلك لم أكن أعرف من أين كانت تنبع تلك الطمأنينة، التي كنت أشعر بها، وأنا أتأمل الوهاد الجرداء التي كانت تمتد على مدى بصري!

بعد مسير ما يقارب الساعة، فوجئت برتل طويل من السيارات، يتوقف على مقربة من مدخل مدينة النبك. لم أتوقع أن يكون هذا المشهد المثير كله من أجلي، فهل يحتاج اعتقال شخص مثلي لمثل هذه الحواجز، وتفتيش عشرات السيارات وحافلات النقل الصغيرة والكبيرة، التي تعمل على خطوط المحافظات الوسطى والشمالية؟

لم يكن منظر الحاجز وفي هذا المكان بالذات غريبا بالنسبة إليّ حتى أرتاب بوجوده، فقداعتدنا على رؤيته خلال شهور خدمتي الطويلة في هذه المنطقة! كانت الحافلة تتقدم ببطء شديد، وعندما اقتربنا من مكان الحاجز الأمني، فوجئنا بأحد العناصر يصعد مسرعا إلى الحافلة، ويطلب منا إبراز الهويات الشخصية. عندما اقترب مني أخرجت هويتي بعفوية، وقدمتها له، تمعن فيها قليلا، ثم سألني هل لديك إجازة مبيت، قلت لا. قال: إذا تعال معي، فتبعته. لم أكد أضع قدمي على الأرض حتى أخذ يتحسس جسمي كله، بينما سارع عنصر آخر إلى تكبيل يدي. ما إن رأه ضابط الأمن يقودني باتجاهه حتى سأله هل تأكدت من اسمه، فإجابه نعم سيدي.

لم أحاول أن ألتفت خلفي لأرى ملامح وجوه زملائي، الذين كانوا معي في الحافلة. كنت منقادا بعفوية، كأن ثمة خطأ قد حدث في أمر اعتقالي. دفعوني باتجاه سيارة البيك آب، وهناك حشروني بين مجموعة من العناصر المسلحين، لينطلق الموكب بعدها نحو مقر المفرزة داخل مدينة النبك، وسط تهليل العناصر الذين كانوا بانتظار اعتقالي للحصول على إجازة رأس السنة. داخل مقرالمفرزة قام عناصر الأمن بنقلي من السيارة التي كنت بها، إلى سيارة رئيس المفرزة، التي انطلقت بنا بعدد قائق نحو دمشق. في الطريق أدركت مدى سذاجتي، إذ كيف أقاموا الحاجز لولا معرفتهم بأنني أتجه إلى هذا المكان، ما يعني أنهم كانوا يتبعوني منذ خروجي من البيت، الذي كنت أتخفى فيه، وحتى ركوب الحافلة. من حسن حظي أن الضابط الدمشقي المسؤول، الذي رافقني في الطريق إلى دمشق، لم يكن ميالا للعنف، أو لاستخدام الإجراءات المعتادة، ولذلك لم أتعرض للضرب أو لكلمة نابية، واكتفى بتكبيل يديّ من الأمام.

بعد نقلي من السيارة التي كانت تقلني عند اعتقالي إلى سيارة الضابط الخاصة، وجدت نفسي محشورا بين عنصرين ضخمين، ما أشعرني أنني أجلس بين صخرتين كبيرتين تكادان تطبقان عليّ، ولذلك لم أحاول أن أسرق ولو نظرة خاطفة إلى وجه أحدهما، كي لا أزيد من توتري. كان خوفي يتركز على الجهة الأمنية التي تمَّ اعتقالي لأجلها، فقد كان معروفا أن فرع المخابرات الجوية وفرعي فلسطين والمنطقة العسكريين هما مسالخ بشرية حقيقية، لذلك ما إن وصلت السيارة بنا إلى ساحة العباسية، وانعطفت بنا نحو اليمين باتجاه منطقة القصور حتى تنفست الصعداء. سارت الحافلة الصغيرة بنا بضع مئات من الأمتار حتى وجدتها تنعطف نحو اليمين في شارع فرعي صغير، فأدركت أنني مطلوب لصالح الفرع الداخلي التابع لإدارة المخابرات العامة. لا أدري لماذا خلق ذلك عندي شعورا بالارتياح! ربما كان ذلك بسبب الألفة الطويلة التي نشأت بيني وبين هذا المكان الذي أقطن فيه، منذ أكثر من سنتين، والذي كنت ألفته خلال سنوات دراستي، التي عشت فيها أول تجربة حب غيرت مسار حياتي.

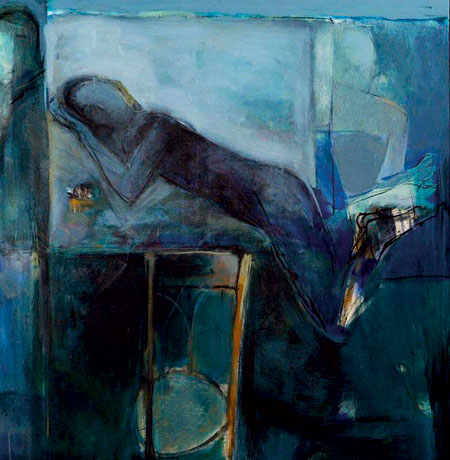

لوحة: إسماعيل الرفاعي

كنت اعتقد أن وجودي قريبا من الشوارع التي كنت أعبرها كل يوم، وأعرف وجوه سكانها وأشجار شوارعها وبيوتها ، سوف يمنحني شعورا بالطمأنينة والألفة، يخفف من وطأة معاناتي وقسوة ما سأواجهه بعد قليل؟ لكن واقع الحال سيكشف لي بعد نزولي إلى جحيم العالم السفلي، كم كنت مخطئا وساذجا بسبب انعدام خبرتي بواقع الحال في سجون نظام القهر والاستبداد، حيث سأجد نفسي هناك خلف أبواب تنغلق على أبواب، وأدراج تنحدر بي نحو قاع عالم مرعب، لا يطل على شيء، ولا ترى منه شيئا سوى جدران عالية موحشة، وممرات ضيقة أشبه بالسراديب، وأبواب سوداء ثقيلة، تتراصف على طول الممرات، التي تملأ هذا القبو الراسي في قاع هذه البناء القديم، أشبه بسفينة غارقة منذ سنين طويلة، كنت عندما أمر قريبا منها كل يوم، أخشى مجرد الالتفات نحوها ولو خلسة، كما هو حال الآخرين.

طاحونة الزمن الثقيل

تمثل سنوات السجن الأولى، لا سيما السنة الأولى والثانية منها على وجه التحديد، أصعب وأقسى سنوات التجربة، ذلك أن السجين الذي فقد حريته وعائلته ومغريات الحياة، وبات محروما من كل حاجاته الإنسانية والروحية، أصبح مرغما على التكيف مع أوضاع السجن الشاقة وفقدانه لحريته، في ظل ظروف بالغة القسوة والامتهان والهدر لقيمة الإنسان أو كرامته. كنا هنا متروكين لأقدارنا الغاشمة، بما فيها الموت دون أيّ اهتمام أو اكتراث، وهو ما واجهه أكثر من سجين، ترك دون رعاية صحية حتى الموت. قسوة البدايات الأولى تكمن في صعوبة الاحتمال والتكيف مع هذه الأوضاع والممارسات الصعبة، خاصة عندما يجد السجين نفسه مرغما على التكيف مع حياة جماعية، مفروضة عليه مع عشرات السجناء، الذين يمثلون مشارب وأمزجة وانتماءات وأنماطا متباينة من الوعي والسلوك، الأمر الذي يجعل الزمن داخل السجن، يحمل معنى مغايرا بصورة مختلفة كليا للزمن، الذي كنا أَلِفنا إيقاعه وخبرناه فيما مضى. هنا كل شيء مفروض عليك، حتى الحركة داخل هذه المساحة الضيقة، أو لدخول الحمام الذي كان يحتاج إلى انتظار مجيء دورك، قد يطول أكثر من ساعة. واقع شاق وحياة مرهونة بعسفها.

***

للزمن هنا ثمة إيقاع ثقيل لزج ومدمر، إنه أشبه بطاحونة تلوك أعمارنا، دون أن نكون قادرين على إيقاف دورانها المرعب، وسط هذا الفراغ المرّوع لحيوات مستلبة ومقموعة، ومحكومة بمشيئة قوة غاشمة وعدوانية، تسومها صنوف القهر والإذلال. لقد كان محكوما علينا أن نعبر تلك السنوات الطويلة، من السجن بأرواح ممزقة وعارية، وحياة منتهكة، ونفوس تختنق بالألم والعذاب والقهر والسأم، ووسط تلك الحالة المريعة من الموات التي كان الزمن فيها أشبه ببحيرة راكدة لا ضفاف لها، كان من الطبيعي أن تزداد وتتراكم معها ترسبات النفس الإنسانية، التي بدت بلا أمل مفترض، أو رجاء في خلاص قريب، ما زاد من وطأة الحالة النفسية الصعبة واحتقانها، عند سجناء مضت سنوات على سجنهم، دون أن يسمح لهم بالتواصل مع أهلهم، أو معرفة مصيرهم.

لقد تجلت مظاهر هذا الوضع المأزوم في حالات التوتر الدائم والقلق، والمشاحنات، التي كانت تنشأ عادة بين السجناء لأبسط الأمور وأتفهها. لذلك عندما كانت تستقر النفوس وتهدأ حالة الغضب، كان ينتاب السجين حالة من الندم والشعور بالأسف على ردود الأفعال الغريبة التي ظهرت منه، والتي لا يمكن أن تتناسب مع مستوى المشكلة أو حالة الخلاف. في ظل هذا التراكم المخيف لحالات الإحباط واليأس والقهر، أصبح الموت بوصفه خلاصا مطلبا مفترضا عند العديد من السجناء. لقد كنّا نعيش في عالم ذكوري مغلق ومعزول، تتماثل أيامه وتتناسخ صوره بشكل طاحن، وصولا إلى أقصى درجات السأم والشعور بالعدمية. أمام هذه الحالة المروعة من الضغط النفسي كانت محاولة الهروب الدائمة عند السجين، تتجلى في أشكال الاستيهام وأحلام اليقظة، أو الهروب إلى الذكريات القديمة الدافئة، لا سيما منها تلك الذكريات الحميمة، التي كانت بمثابة حالة تعويض عن الحرمان، أو بحث عن خلاص ما من ربقة الشعور القاتل بالزمن.

هذا الإصرار على المشي يوميا لساعات، لم يكن سببه محبتي القديمة لهذه الرياضة وحسب، إنما رغبتي في أن لا أستسلم لسطوة الزمن وما يولده من إحساس قاتل باليأس

***

تصبح حركة الزمن مع الوقت أشبه بحركة بندول الساعة المضبوط، فالأيام بنهاراتها ولياليها تتناسخ وتكرر بعضها البعض. كنّا نصحو صباحا فيبدأ نهارنا مع وجبة الفطور البائسة أو مع مشاجرة بين سجنين بسبب الخلاف على المكان أثناء النوم، أو على صراخ سجين معاقب لأنهم وجدوه يحاول الذهاب ليلا إلى الحمام أثناء مداهماتهم أو لأنّ نظرته إلى السجان لم تعجبهم. عندالظهيرة هناك وجبة الغداء التي لا تتبدل، رز أو برغل مع مرق باذنجان أو زهرة ثلاث. وفي المساء يكون العشاء حبتي أوثلاث حبات من البطاطا المسلوقة، أو شوربة عدس. من خلال هذه الوجبات الثلاث كنا نعرف بداية اليوم ونهايته، وعلى أساسها كنا نضبط إيقاع حياتنا. النافذة الصغيرة في أعلى الجدار الخلفي للمهجع، كانت هي صلتنا الوحيدة مع العالم والنور والظلام، ومن خلالها كانت تأتينا أحيانا أصوات أهالي سجناء القسم العلوي المزارين، بسبب قربها من باحة السجن.

مع هذه الدوامة التي تمثلها حركة الزمن، تتخذ علاقة السجين معه طابع الصراع بين إرادة بشرية لها حدودها واستطاعتها، وتؤثر فيها عوامل عديدة، وبين الزمن بمعناه المجرد الحيادي، الذي لا تستطيع أن توقف حركته، أو أن تلغي آثاره العميقة التي تتركها حركة السنوات داخل النفوس أوعلى الأجساد، لذلك لا تجد من مناص في هذه العلاقة المختلة إلا أن تبحث عن معين أو وسيلة ما، يمكنها أن تعزز قدرتك على التوازن والتماسك، وأنت ترى أجمل سنوات عمرك، وأكثرها حيوية وإبداعا، يجري اغتيالها داخل هذه الجدران العالقة بروحك، كأنها قدر عات لا تستطيع له ردا. في أحد الشتاءات الباردة سمحوا لنا بتغطية تلك النافذة الصغيرة الموجودة في أعلى الجدار الخلفي للمهجع بقطعة نايلون، فكان على أحدنا أن يصعد إلى سطح حمَّام المهجع، لكي يتمكن من تثبيتها. بدأ عدد من السجناء بالتدافع من أجل الفوز بالصعود، ومن حسن حظي أني كنت واحدا من اثنين، تم اختيارهما لهذه المهمة. ما إن صعدنا ونظرنا من تلك النافذة باتجاه دمشق، حتى أصابني الاضطراب والتوتر. بعد ثلاث سنوات من الغياب، هأنا أطل على عالم آخر، كدت فيها أن أنسى ملامحه وإيقاعه وطعمه وتفاصيله، إنه عالم دمشق التي أدمنت عشقها، والتسكع في حواريها وساحاتها وأحيائها القديمة. دمشق التي أصبحنا غرباءها، وضحايا لصوصها ومغتصبيها. كانت البنايات الجديدة لحي المزة- جبل قد بدأت تتسلق سفح الجبل، ومن هناك كانت تلوح لنا شرفات ونوافذ طوابقها العلوية الموصدة. كنا نتمنى لو أن نافذة تفتح هناك، ويطل منها وجه أيّ وجه… لو أن أحدا يجلس في شرفته، كي نلقي عليه سلامنا، ولو لم يكن قادرا على أن يرانا ويرد علينا السلام، لكن كل شيء كان ساكنا هناك وموصدا تماما. بعض صخب بعيد لعربات تعبر الطرقات، كان يأتينا، ويذكَّرنا بالحياة التي كانت تتحرك هناك، في الشوارع الخلفية لتلك الأبنية العالية، التي كانت تدير ظهرها للجبل، وما تخفيه تلك القلعة الرمادية الجاثمة في أعلاه، من أسرار وآلام وعذابات لسجناء، قادهم نداء الحرية إلى وراء أسوارها العالية. كان الجبل قد احتله شبيحة سرايا رفعت الأسد، الذين أصبحوا كالطاعون الذي يتهدد سكان المنطقة كلها. أيام مضت ونحن نروي بلوعة ما شاهدناه، ونحاول معه أن نتخيل ما يمكن أن تكون عليه الحياة خلال تلك السنوات، من الغياب الذي كنا نظنها دهرا، بسبب طول الأيام وقسوة المعاناة. بعد السنة الأولى من السجن يفقد السجين الاهتمام بالزمن، ويتوقف عن حسابه، كأنه غير موجود أصلا. يضيع السجين في متاهة الأيام وسط عالم من الرعب والضغط النفسي الكثيف والتوتر، يجعله ينسى شيئا فشيئا تلك الحياة التي انتزعوها منه. عند دخولنا إلى السجن يقومون بتجريدنا أولا من ساعة اليد، ومن كل شيء نملكه، كأنهم بذلك يريدون أن نتجرد من كل شيء له علاقة بالزمن والحياة، التي كنا نحياها، أو يحياها أيّ كائن بشري بسيط، ليقولوا لنا سوف نجعل منكم كائنات أخرى فانتظروا.

إسماعيل الرفاعي

داخل هذا الصندوق الحجري الرهيب، الذي ينغلق علينا لسنوات وسنوات، نتحول معه إلى كائنات آخرى تعيش خارج المكان والزمان، حيث الأيام تجتر بعضها البعض، ويصبح كل ما يربطنا بالعالم الخارجي والحياة، التي فقدنا أيّ اتصال معها، هو تلك الأحاديث والأخبار الجديدة، التي يمكن أن يزوِّدك بها معتقل جديد قادم. الشيء الوحيد الذي كان يحررنا من ربقة الزمن وكابوس الواقع الذي نحياه، هو الخيال الذي كان يطير بنا بأجنحته بعيدا، خارج هذه الأسوار العالية مع الذكريات القديمة، التي كنا نلوذ بها بحثا عن دفء غارب في أغوار الروح، أو نبض حياة، أو لمسة حب لجسد أنثى، حتى بدا شعورنا بأبسط ذكرياتنا وسط حالة الحرمان والموات الروحي والعاطفي أكثر جمالا وفتنة من أيّ وقت آخر.

***

كل شيء هنا يتضخم بفعل الشعور بالفقد والحاجة القوية لأشباع رغباتنا وحاجاتنا الإنسانية، وسط دوامة الزمن المرعبة. مع تقادم السنين كان الزمن يحفر على أجسادنا آثار عبوره، التي بدأت تظهر واضحة على كائنات هذا العالم السريّ، وهي ترى مصائرها الشاقة في مهب ممارسات سلطة الاستبداد والقمع، سواء من حيث الأمراض المزمنة التي أصابت العديد من السجناء، كأمراض القلب والسرطان التي أودت بحياة العديد منهم، بعد شهور قليلة من خروجهم من السجن، أو قبل خروجهم منه، أو من حيث العلامات الفارقة التي كانت ترسم صورة لعذاباتنا، مثل الشحوب والتجاعيد والشيب، الذي أخذ يغزو شعر الرأس بسرعة عجيبة، إلى جانب تساقط المزيد من شعر الرأس واتساع مساحات التصحر فيه، أو محاولات الانتحار المحدودة التي قام بها البعض لوضع حد لهذه المعاناة، التي بدت وكأن لا أفق لنهاياتها. لكن الغريب أن تلك التبدلات والتغيرات التي كانت تطرأ علينا، لم نكن نحس بفداحتها مثل الأهل، نظرا لأننا جميعا كنا نشترك فيها، وإن كان حجم التمايزات فيها بين سجين وآخر، يخضع للنسبية والتفاوت في الأعمار، أو بين شخص وآخر. كان الزمن طويلا وطويلا جدا أشبه بصحراء أخذت تزحف رويدا رويدا داخل مساحات أعمارنا وأجسادنا وأرواحنا، ولذلك كان من الطبيعي أن ينعكس كل ذلك على مزاج السجين وقابلياته وردود أفعاله وسلوكه، خاصة أن أغلب السجناء كانوا من جيل الشباب الذين وجدوا أجمل سنوات أعمارهم، وأكثرها عطاء وحماسا، تتهدم أمام أعينهم دون أن يكونوا قادرين على فعل شيء، لوقف مسلسل الانهيار المتواصل لها، ثمنا لموقف معارض اتخذوه ضد سلطة جائرة ومستبدة، كانت ترى فيه تحديا كبيرا لسلطتها المتورمة، وأناها المريضة بجنون العظمة.

هكذا كان الزمن دوامة لا تتوقف عن الدوران، فكنا أشبه ببحارة غرقى يحاولون التجديف، في بحر عاصف، ودون أن يلمحوا نهاية ما، أو أن يأتيهم طائر ما يحمل في منقاره غصن الحياة الأخضر، الذي يحيي الأمل بالخلاص. لكنّه رغم كل هذه المكابدة العسيرة والقهر، لم نكن عاجزين عن إيجاد مساحات للفرح، كانت إرادة الحياة تنتصر فينا على إرادة القهر والموت، ففي مناسبات أعياد رأس السنة كنا نتوزع ونطلب ممن يكون موعد زيارته متوافقا مع تلك الفترة، أن يحضر أهلهم معهم ما كنا نحتاجه من موادغذائية وفواكه ومتطلبات أخرى، لكي يكون الاحتفال حقيقيا. كذلك كنا نقوم بدعوة عدد من الأصدقاء من المهاجع الأخرى لمشاركتنا الاحتفال، إذ كانت إدارة السجن تتساهل في هذا الأمر، وفي اليوم المحدد يبدأ توزيع المهام الخاصة لإعداد الطعام والتبولة والمقبلات، وغسل الفاكهة وإعداد الصحون وتوزيعها على أفراد المهجع. كانت سهرتنا التي تمتد حتى ساعات الصباح الأولى أو ما بعدها، حافلة بالغناء الذي يرافقه عزف على العود من قبل عازفين كانوا يمتلكون أصواتا جميلة.

هذه المحطات القليلة من الفرح سرعان ما كانت تختفي وسط حالة السأم والفراغ التي كنا نغرق فيها، لذلك كان لا بدَّ من البحث عن طرق مفيدة للتغلب عليها. بعض السجناء دواموا على تعلم اللغة الإنجليزية ، أو تطوير معرفتهم الكبيرة بها، استفاد منها عدد من السجناء عند خروجهم من السجن في أعمال الترجمة، التي امتهنوها، في حين داوم البعض الآخر على دورات تعلم قواعد اللغة العربية، إضافة إلى ممارسة بعض الهوايات مثل الرياضة وتعلم العزف على آلة العود، بعد أن استطاع بعض السجناء صناعة أكثر من آلة عود من خشب صناديق الخضار، التي كانوا يستولون عليها عند مجيء فاتورة الخضرة. أما أنا الذي لم أكمل دورة التعلم على آلة العود، فبعد سنوات طويلة من الانقطاع عن متابعة الرسم، قررت العودة إلى مواصلة تجربتي مع الرسم الزيتي، بعد أن أحضر لي الأهل ما طلبته منهم من أدوات وألوان وقماش. استفدت كما هو حال أكثر من سجين من تقلص عدد السجناء بعد خروج الدفعة الكبيرة منهم، في بداية التسعينات، ما سمح لي بأن أحجز مكانا خاصا بي لممارسة تلك الهواية، بالتعاون مع صديق لي من الفنانين الهواة، كان محكوما بالسجن المؤبد، وجد في هذا العمل شبه اليومي معي فسحة لنسيان معاناته وظروفه الخاصة. كان عملنا المشترك بمثابة تحريض لكلينا على الرسم يوميا، حيث كنا نقدم تلك الأعمال التي ننجزها هدية للأهل أثناء زياراتهم لنا. لقد أعادتني تجربة السجن، لا سيما بعد فتح الزيارات وانتشار صناعة الأعمال اليدوية من قبل السجناء، كاللوحات النحاسية، أو المصنوعات من نوى الزيتون أو التمر أو الخشب المحفور، إلى تجديد علاقتي بالخط العربي، ولما كنت الوحيد الذي يجيد كتابة عدة أنواع من هذا الخط، فقد أصبحت الخطاط الرسمي للجناح، ويمكنني القول إنه ما من عمل قدمه سجناء جناحي إلى أهلهم، وفي مقدمتهم السجناء اللبنانيون، الذين كنت ارتبط معهم بعلاقات خاصة، بسبب ظروف اعتقالهم، لم أخط عليه عبارة أو أكثر، إن لم يكن رسمه وتلوينه.

***

مع هذا الوقت الفائض عن الحاجة حاولت أن أعوض نقص إطلاعي على كتب التراث، فبدأت أنكب على قراءة الكثير منها، خاصة أنها كانت الكتب الأكثر توفرا في مكتبة السجن، والأقل قراءة من قبل السجناء. أثناء هذه القراءات وجدت أن اسماء الأعضاء الجنسية عند الرجل والمرأة وأنواع الجماع، هي من أكثر الأسماء استخداما، وأهمها من حيث التفصيل الدقيق في تسمية أجزائها، ما يدل على ولع العرب والثقافة العربية بهذا الموضوع وفي التفصيل فيه. حرَّضني هذا الأمر على القيام بتسجيلها في دفتر خاص في محاولة لإحصاء عددها، ومعرفة الأسباب التي كانت تدفع باللغويين العرب القدماء لهذه التفصيلات الواسعة والمثيرة، حتى أصبحت من أكثر الأسماء شيوعا وتعددا في معاجم اللغة وكتب الأدب والتراث. بعد أسابيع قليلة على هذا الجهد المتواصل، تساءلت لماذا لا أعد معجما خاصا بها، يؤمّن للدارس مرجعا مهما، يستعين به في أيّ بحث في هذا الميدان، أو يمكن أن يدفعه للبحث في أسبابه ودوافعه ودلالاته النفسية والثقافية. عملت طوال شهور على فرز تلك الكلمات وتصنيفها وفقا لترتيب حروف الهجاء، لكنني بعد أن انتهيت من ذلك، قمت بتمزيق هذا المخطوط، خوفا من أن يقال إنني صرفت سنوات من سجني في إنجاز مثل هذا الكتاب، الذي لن يجد ناشرا له. لكنني على خلاف ما اعتقدت، فوجئت عند خروجي من السجن بوجود أكثر من معجم جنسي مؤلف في واجهات معارض الكتب، أو في مكتبات عدد من أصدقائي، فندمت عندها على ذلك الجهد الضائع الذي بددته في لحظة يأس عابرة.

داخل هذا الصندوق الحجري الرهيب، الذي ينغلق علينا لسنوات وسنوات، نتحول معه إلى كائنات آخرى تعيش خارج المكان والزمان، حيث الأيام تجتر بعضها البعض

***

لقد علمتنا تجربة السجن وما بعدها أن القراءة هي بنت المكان والزمان، ذلك لأن مزاج الإنسان وطبيعة اهتماماته وإحساسه بالجمال، تختلف باختلاف طبيعة التجربة، التي يعيشها هذا الإنسان، أو لنقل باختلاف المكان والزمان، ما يجعل طبيعة التذوق الجمالي والتلقي والقراءة تختلف باختلاف هذين العاملين. هذه النتيجة التي خبرناها عمليا، توصلنا إليها من خلال قراءاتنا داخل السجن وخارجه، فما كنا نتذوقه ونجده مثيرا للدهشة والإعجاب داخل السجن، تكشف لنا أنه عكس ذلك خارج السجن، نظرا لاختلاف طبيعة المزاج والظروف التي يعيشها الإنسان. هذه الحقيقة لم تكن وليدة قراءات نظرية، بل تعلمناها من التجربة المعاشاة. إن ما كنا نظنه عملا أدبيا عظيما، أو العكس أثناء قراءتنا له في السجن، اكتشفنا عكسه، عندما عدنا لقراءته مرة أخرى بعد خروجنا من السجن. في هذا السياق أتذكر قصتي مع ديوان محمود درويش (ورد أقل) فقد كانت قراءتي له في السجن مخيبة لأملي، لكنني عندما أعدت قراءته بعد سنوات من خروجي من السجن، وأثناء اشتغالي النقدي على دراسة المرجعيات التناصية في شعره، وجدت كم كان انطباعي عنه خاطئا وغريبا، فهو ديوان يضيف إلى رصيد الشاعر الكثير، ويمتلك قيمته الجمالية والفنية الخاصة، في سياق تلك التجربة الغنية والمتجددة للشاعر على مدى عقود طويلة من الزمن. هذا المثال لا يختلف عما حصل معنا في قراءتنا الأخرى.

سجناء الأبد

يا الله كم تتشابه الأيام هنا، وفي هذا المكان الذي تغدو فيه تجربة السجن تجربة مركبة ومتداخلة، من حيث الدلالات والأبعاد النفسية والمادية، أو جدل الذات مع ذاتها، وجدلها مع العالم الذي الذي تضيق به، ويضيق بها. أنت هنا سجين هذا المكان المسوَّر والمعزول عن العالم، وفي أعماقك الحزينة هناك رغبات وحاجات سجينة جسدك المسجون. فكرة الحرية ووطن العدل والكرامة التي أغوتك، ها أنت سجينها، وهي سجينة فيك داخلك ومعك وإلى جوارك، وهي هنا كما هي هناك يكبر سجنها ويصغر على مساحة وطن تعددت أشكال سجنه وحدودها. لا شيء يكسر إيقاع ما نحن فيه من رتابة وسأم وملل وأسى. الحدث المفاجئ والمؤثر الذي يمكن أن يكسر حلقة الزمن المفرغة، مجيء مجموعة من السجناء، أو سجين ما، أو موت أحدنا بالسكتة القلبية. إزاء هذا الواقع كان البعض لا يستطيع مواجهة هكذا حالات، فينهار أمامها ليبدأ مشهد مأساوي آخر. كان الوقت مساء والجميع داخل مهاجعهم، فجأة بدأ الطرق العنيف على أبواب أحد المهاجع القريبة من مهجعنا، مترافقا مع نداءات جماعية ملحة، تطلب من حارس الجناح المناوب الإسراع في إحضار الطبيب، لأن هناك حالة طارئة. رغم أننا اعتدنا على هذه الحالة مع كثرة الأمراض، إلا أن الطرق هذه المرة كان قويا ومتواصلا ما يعني أن الحالة الإسعافية خطيرة جدا. وهي حالة اعتاد عليها السجناء، عندما يصاب سجين ما بمرض شديد، يحتاج معه إلى الإسعاف السريع. بسرعة البرق انتشر الخبر عبر الفتحات السفلية للمهاجع، التي كان السجناء يتواصلون مع بعضهم البعض عن طريقها، أن السجين القديم، ومريض القلب الذي اعتدنا على رؤيته في المهجع التاسع ممددا على فراشه، بصورة دائمة، قد دخل في حالة احتضار. وصل الطبيب متأخرا، ليجده قد فارق الحياة. فور انتشار الخبر بين المهاجع سيطرت حالة من الرعب والشعور بالاختناق بين السجناء اللبنانيين في المهجع الرابع، إذ لم يكونوا قد اعتادوا بعد على معايشة حالة كهذه، ما أدى إلى سقوط أحدهم مغمى عليه بعد سماعه الخبر.

للزمن هنا ثمة إيقاع ثقيل لزج ومدمر، إنه أشبه بطاحونة تلوك أعمارنا، دون أن نكون قادرين على إيقاف دورانها المرعب، وسط هذا الفراغ المرّوع لحيوات مستلبة ومقموعة

على الأثر ساد شعور بالهلع بين بقية زملائه من السجناء الآخرين، فبدأ الطرق العنيف على الأبواب الحديدية من قبل بعضهم، وسرعان ما شاركهم في ذلك سجناء المهاجع الأخرى، الأمر الذي استدعى تدخلا سريعا من قبل حراس السجن، الذين هرعوا مذعورين. عندما عرفوا بوجود حالات إغماء بدأوا على الفور بفتح أبواب المهاجع العشرة دفعة واحدة، لكي نخرج إلى ممر الجناح، بعد أن قاموا بإغلق الباب الحديدي الخارجي. كان العديد من السجناء في حالة بكاء شديد أو إحباط ووجوم بعد أن أخرجوا جثة السجين المتوفى، وذهبوا بها إلى مشفى التل العسكري. صار كل واحد منهم يتخيل نهايته المأساوية، التي يبدو أن النظام قد اختارها لهم (سجناء إلى الأبد) مقابل شعاره المعروف (الأسد إلى الأبد). بعد ذلك تكررت حالات الموت، لكن السجناء اعتادوا عليها مع مرور الزمن، الذي أخذ يتراكم سنوات فوق سنوات، دون أن يحدث شيء يبدل هذا الوضع المأزوم والخانق لحياة ظلت تنوس بين اليأس والأمل.

في سجن المزه، كما هو الحال في سجون النظام الأخرى، أخذت الأمراض تزداد بين السجناء، وكان نصيبي في البداية التهاب حاد في القولون، وهو المرض الذي كان أكثر انتشارا في السجن نتيجة الأوضاع النفسية للسجين. مع طول مدة السجن ظهرت أعراض فقر الدم الشديد، والهبوط الحاد في ضغط الدّم، حتى إن طبيب السجن (الذي كان واحدا من سجناء جناحنا) استغرب بعد أن قام بقياس ضغطي لأول مرة بعد شرائنا لهذا الجهاز كيف أني ما أزال قادرا على الحركة، مع مستوى الهبوط الشديد لضغط الدم عندي.

مع الأيام أصبح سقوطي عندما أحاول الوقوف أمرا معتادا، ورغم ذلك لم أتوقف عن الحركة، ورياضة المشي بصورة يوميا أثناء ساعات التنفس الصباحية، وفي المساء. كانت تلك الرياضة تمنحني حيوية أحتاج إليها، فقد كانت وسيلتنا الوحيدة لتفريغ انفعالاتنا من جهة، ومن جهة ثانية للتغلب على الوقت، وما يمكن أن يولده من شعور بالسأم والفراغ والبلادة. لقد كانت المتاح الوحيد أمامنا لاستعادة شيء من حيويتنا ونشاطنا وسط عالم مغلق على أقدارنا.

هذا الإصرار على المشي يوميا لساعات، لم يكن سببه محبتي القديمة لهذه الرياضة وحسب، إنما رغبتي في أن لا أستسلم لسطوة الزمن وما يولده من إحساس قاتل باليأس. هذه الرغبة في تجديد حيويتي، هي ما كان يدفعني عند خروجي من السجن إلى الانخراط السريع في الحياة، والتفاعل الإيجابي معها، على عكس بعض الزملاء الذين فشلوا في ذلك، عندما لم يستطيعوا أن يتكيّفوا حتى مع أسرهم، فانعزلوا في غرف خاصة بهم، كأنهم ما زالوا في سجنهم القديم. هكذا أضاع الطاغية أعمار الآلاف من السوريين الشباب، وأعدم آلافا أخرى على مذبح شهوته المسعورة للسلطة والاستبداد، ولم يكن وريثه أقل إجراما وعنفا ووفاء منه لهذه المسيرة الدموية المتفردة في إجرامها، والتي ستترك سوريا وشعبها في مهب عواصف الأطماع الإقليمية والدولية بها، بعد أن رهنها ورهن سلطته معها لمن يبقيه في الحكم، ولو كان على حساب خراب سوريا كلها، وهلاك بشرها في أكبر مأساة عرفها التاريخ، عقابا لهم على خروجهم للمطالبة بالحرية والكرامة والخلاص من الاستعباد والذل.