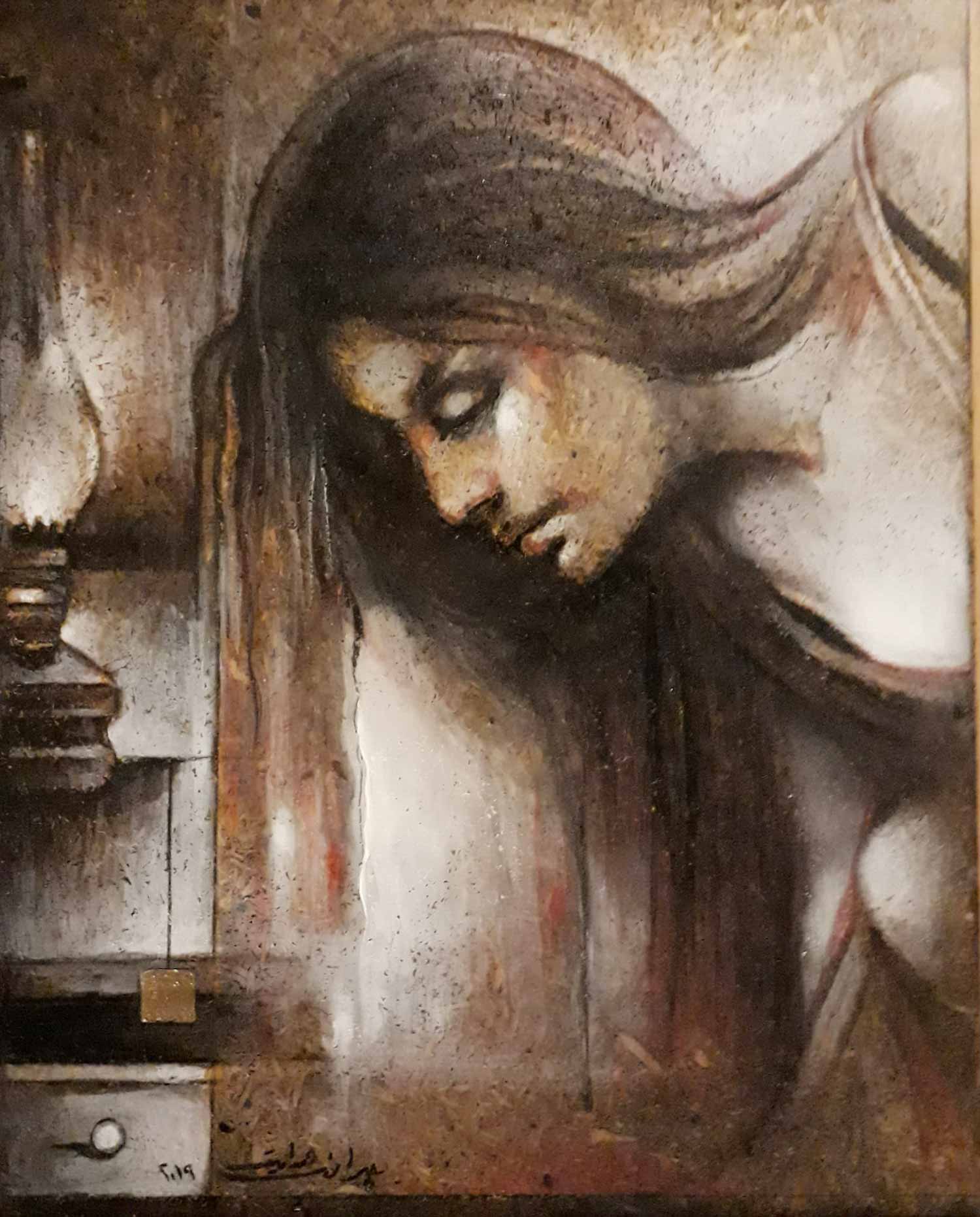

الجسد وكتابة الألم

"الألم معطى من معطيات الحياة البشرية ولا أحد ينفلت منه في لحظة أو أخرى، لأن حياة من غير ألم أمر لا يمكن تصوره". (دافيد لو بروتون)

عند النظر إلى الخطاب الشعري للشاعرة سارة عابدين في بنيته الكبرى نجد هيمنة واضحة للرؤية السردية الذاتية، وارتكازا على نمط الكتابة من الداخل المبنية على فكرة المعايشة وتسجيل اليومي مع اهتمام بالغ بسرد التفاصيل المحيطة، إلى جانب حضور واضح لكتابة الجسد، ليس فقط من المنظور النسوي والطرح الفوكوي الخاص بالعلاقة بين الجسد والسلطة، لكن كذلك من المنظور الكريستيفي المعني بالتشيؤ أو رعب التجزؤ، ومؤخرا يظهر المنحى اللّوبروتوني المعني بالألم وأثره على الجسد باعتباره شرط الوجود الإنساني.

يتميز الخطاب الشعري لدى سارة عابدين في مجمله بتوظيف شبه مستمر للملمح الفانتازي، وإذا وقفنا عند تعريف الفانتازيا يحضر قول تودوروف في كون الفانتازيا تتحدد عند تردد كائن لا يعرف سوى القوانين الطبيعية أمام حادث له صبغة فوق طبيعية، ويعد الرعب والخوف – كما أكد لوي فاكس – من أساسيات هذا الحكي الفانتازي؛ والمقصود رعب المعنى والقدرة على خلق حالة من الإدهاش والغرابة؛ حيث التأكيد على الالتقاء بين الخوف والمنطق؛ فالمنطق يحققه الوجود الواقعي الطبيعي، والخوف يحققه وجود عناصر فوق الطبيعة.

لذلك تظهر ثيمات مثل ثيمة المسخ وتقنيات مثل الدّمية والظلّ والقرين والمرآة، وهي كلها تقنيات تتكئ عليها الذات الشاعرة ويعتمد عليها خطابها لتأكيد المعنى المتكرّر في نصوصها وهو انقسام الذات على نفسها؛ وتتباين وظائف التقنيات – كما يعبر جابر عصفور – باختلاف وعي الذات بنفسها ما بين التمرد عليها، أو الهروب من ضغوط واقع لا تتحمله، أو مساءلتها ومحاسبتها، أو تأمّلها بشكل يسمح من زيادة المعرفة والإدراك بكينونتها وبالتالي تقبّلها أو التنافر منها – سواء في حضورها الذاتي أو حضورها العلائقي كطرف في علاقة مع غيرها -، ومع كل هذا التباين يثبت دائما حضور البعد المعرفي؛ أي حضور الوعي الذي يتأمل صورته في المرآة، وحضور الذات التي تحاور القرين أو الظل.

انشطار الذات

تواصلا مع مضامين الخطاب الشعري وآلياته، جاءت نصوص “المرأة التي نظرت في المرآة حتى اختفت” لتؤكد انشغال الشاعرة سارة عابدين بفكرة الانقسام الذاتي التي اتضحت في توظيفها تقنية المرآة، وقد أوجدت تلك التقنية حضورا لضمير الغائب وفكرة الإيهام بالذات، ومن ثم اقترحت على المتلقي صيغة قراءة النصوص ومحاولة تفسير عائدية الضمير وإيجاد الصلة وحالة التشابه بينها داخل النص وبين المرجعيات الخارجة عن النص.

ومن ثم خلقت مسافة بين الأنا الساردة والأنا المسرودة، وكأن الذات الشاعرة قد أرادت باستخدامها ضمير الغائب أن توهم بعدم التطابق بينها وبين الأنا النصية، لكنها رغم ذلك أوهمت بالمشابهة التي أفضت إلى التطابق بينهما، خاصة مع الانتقال من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم في النص الذي ينسحب عليه الجهاز العنواني للمجموعة “في المرة الأخيرة نظرت في المرآة كثيرا حتى اختفيتُ”، ويمكن القول بأن هذا الاستخدام وتلك المراوحة بين الضمائر لاءمت بشكل كبير دلالة انشطار الوعي وانقسام الذات التي أرادت الشاعرة التعبير عنها:

في المرة الأخيرة نظرت في المرآة كثيرًا حتى اختفيت.

كررت كل الكلمات حتى أصبحت بلا معنى وتناثرت الأحرف

وطارت في الهواء.

هل ترى كل تلك الأحرف التي تغادرني، ترفض أن تكون جزءًا من

رسائلي إليك.

الصغيرة في داخلي التي ترفض أن تحررني منها الآن.

المناديل الورقية المتكومة حولي.

النغمات التي تهرول لتخترق أذني دون رغبة مني.

أنا أنسحق تمامًا مثل دودة أسفل إصبع ضخمة، هل تراني، أم أنا

كائن خُلق فقط للتجاهل؟ (ص 68).

وهنا تظهر رمزية المرآة “السحرية” وتتواصل مع فكرة الاختفاء التي عبر عنها الجهاز العنواني، ومع تبدل الهيئات وتحولها التي عبّر عنها خطاب المتن الرسائلي والشعري “الهيئات تتغير وأنا أصبحت لا أشبهني”، وهي تقنية مساعدة تعزز من فكرة ابتعاد الذات عن نفسها ومراقبتها وجعلها موضوعا للتأمل، حيث تعد تقنية المرآة – بتعبير جاك لاكان – المكون الأول للأنا والتماهي مع انعكاس الذات التي هي آخر في الأساس.

لتنقسم الذات الشاعرة على نفسها بحيث تخضع واحدة منهما لمبدأ الواقع والأخرى لمبدأ الرغبة، وتخلق مسافة بين الذات المشاهِدة أو الناظرة، والذات المشاهَدة أو المنظور إليها، وتعمد إلى تشكيل فضاء شعري تتحرك فيه بحرية أكبر، وتحقق نوعا من التخييل بالذات، وعدم الاندماج الكامل معها، فهي تشاهد “ذاتها” من الخارج وتراقبها وكأنها “آخر” لا يتطابق معها ترغب في نقله بموضوعية – ظاهرية – للمتلقي الذي تشركه في تفسير العلاقة:

في المرآةِ

أنظرُ إلى الجسدِ المتضائل

الوجه الشاحب

الأصابع الرفيعة

الهالات السوداء..

أعرف تلك اللحظة التي ندرك فيها الحقيقة

أن الحياة ليست لعبة

وكل الأشياء من حولنا حقيقية أكثر مما نحتمل

وأن صورتنا في المرآة في نهاية الأمر

ليست سوى انعكاسٍ ساذجٍ لما نفعله في الحياة. (ص 33-34).

وكذلك تتواصل وظيفة المرآة الخاصة بانعكاس الصورة، مع فكرة تحويل الحياة بأكملها إلى “ظل مسرحي” أو “مسرحية” تؤدى، ووضعها –الحياة – موضع المساءلة، وتكسير “الأنا” والتلاعب بها بلا تردد ومنحها ذواتا أخرى متغيرة ومتعددة الأبعاد، لتتوارى الذات بعيدا عن الأنظار، وتتحول إلى مراقب لنموذج أنوي آخر يتخذ الدمية صورة له:

في قلبي مسرح مظلم، ينتصب بداخله الساحر ويقول:

أنتِ مجنونة تمامًا كما أحب

يقبض على الدمية الورقية من بين أصابع الجدة..

الدمية مدلاة في الهواء، مثقوبة بإبرة الجدة، تتبع دائرة الضوء، الخيط رقيق جدًّا، لكنها من الخفة بحيث لا ينقطع.

الجمهور يصفق، يصفر، يهتاج ظنًّا منه أن الدمية تتراقص في الهواء. يمجد قدرة الساحر دون أن يلمح الخيط الرقيق. إبرة الجدة مازالت بداخل اليد التي بقيت بعد أن تلاشى كل شيء.

الدمية تتأرجح في انتظار مزيد من الثقوب.. مزيد من الثقوب.. (ص 103).

يتجدد الحديث عن الجسد الذي هو الدليل المادي على الوجود، فـ”الشرط الإنساني جسدي في الأساس” – بتعبير لو بروتون – والمرآة ما هي إلا وسيلة لانعكاس صورتنا وأفعالنا ووجودنا الجسداني نفسه؛ فمن الصعب استيعاب الفرد دون تجسيده، ومن هنا كان الاختفاء أو التلاشي أو التآكل أو الانمساخ من مفردات “الرعب الذاتي” ومهدّدات التجسد وبالتالي مهددات دليل الوجود لدى الذات الشاعرة:

“جسمك بياكل نفسه” هكذا قال الطبيب.

وجدتها جملة شاعرية جدًّا، محاولات تحويلها للفصحى أفقدتها جزءًا كبيرًا من شاعريتها.

أفكر ما الجسم سوى صورتنا المتخيلة عن أنفسنا، أو الهيئة التي نرغب أن يعرفنا بها الناس. كيف تتمدد ذراعٌ لِتلْتَهِمَ وجهًا، أو تستطيل ساقٌ لتأكل صدرًا، أو تتآكل أصابع حتى تتلاشى تمامًا، أو يتحوّل وجهي لفم كبير يلتهمني كلّي وينتهي الأمر. (ص 85).

على الرغم من تشكيل الذات الشاعرة لخطاب يحتفي بميتافيزيقية الجسد واستحالة تأطيره الواقعي مع سيطرتها الكاملة عليه من ناحية، ويعي تشوّهات الجسد وتفككه وتداعيه ويؤسس له من ناحية أخرى، فنجد أن الشعور المسيطر على النصوص هنا هو الخوف من التلاشي أو الاختفاء – بمعناه الحقيقي والرمزي – الذي تقاومه بفعل الكتابة أو توثيق التجربة:

أكتب لأتجاوز محنة وجودي الصامت الثقيل

لأتجاوز هاجس الموت، الذي يلتهم الحب والجمال والحرية

وكل المُثل التي تتجسد فقط

في يوتوبيا خيالي الطفولي البريء. (ص 99).

لذلك تستدعي الشاعرة من تعتبرهم “آخر شخصيا” لها أو “قرناء” تتقاطع تجاربهم الذاتية مع تجربتها الخاصة بوصفهم تجليات أخرى لانعكاسات ذاتها، أو أقنعة تستدعيها لشعورها بتطابق تجربتهم مع تجربتها الخاصة، أو تطابق خواص ذواتهم مع خواص الذات الشاعرة الحقيقية؛ فتنسحب بأناها الخاصة، وتخلي مساحتها لـ”أنوات” مغايرة مثل سيلفيا بلاث وتشارلز بوكوفسكي وإميل سيوران وغيرهم:

الآن فقط يا سيلفيا أدركتُ مدى ثقل الحياة

عرفت أن ثرثرتك في الكتابة كانت ضرورية

حتى يتوقف الناقوس عن الدقّ

عرفت أن الجمال لا يصنع المعجزات

وأن الحب كلب من الجحيم. (ص 33).

خطاب الواقع وخطاب الرغبة

عند الانتقال للحديث عن بنية النصوص نجدها اعتمدت على التقاطع بين نمطين كتابيين: الرسائل؛ التي تمثل النص الأكبر ويصل عددها إلى 58 رسالة، والنصوص الشعرية؛ التي تمثل النص الأكثر تكثيفا ويصل عددها إلى 13 نصا شعريا؛ ويمكننا إسقاط رمزية المرآة كذلك على بنية النصوص نفسها، عبر انقسام صوت الكاتبة إلى صوتين، صوت الذات الكاتبة المسيطر منذ البداية والمعلن بوضوح (كما اتضح في الرسالة الثانية)، وصوت آخر داخلي ينهض بوظيفة التعليق من آن إلى آخر، فإذا كانت بنية الرسائل تخضع لصوت الواقع – في أغلبها – فبنية الشعر تخضع لصوت الرغبة.

ويمكن اعتبار نمط الرسائل مرحلة صعود بالشعر عبر تجريب إمكانات النثر الخالصة لخلق أنماط متعددة لقصيدة النثر وفق الشروط الفرنسية، وتعتمد بنية الرسائل كما هو معروف على عناصر التراسل من مرسل ومرسل إليه، ولم تكشف الذات الشاعرة عن هوية المرسل إليه إلا في النصف الأخير تقريبا من متن الخطاب بأكمله في تعبيرها “انتظروا أكتب إلى الله”، وإن كانت قد ألمحت بهويته عن طريق استخدام بعض الدوال الدالة عليه “الملائكة – القدر”، وفي المقابل نجدها تكشف عن هوية المرسِل/سارة نفسها صراحة في الرسالة الثانية:

“ملائكتك لا يعرفونني جيدًا. أقول أشياء كثيرةً لا أعنيها، حتى في رسائلي إليك، أكتب فقط ما يناسب المجاز ويمشِّطُ شَعْرَ الاستعاراتِ.

هاي ..

أنا سارة .. ساذجة وبلهاء وبالرغم من ذلك أفهم الدعابات، اسمحوا لرسائلي بالمرور دون أن تنتظر طويلً حتى لا تتكدس المسافة بين السماء والأرض”. (ص11).

وتقترب تلك الصيغة الكتابية من نمط اليوميات، حيث الاعتماد على آنية تسجيل التجربة، وحالية تدوين اليومي وكل ما تشعر به الذات الشاعرة من انفعالات في وقت حدوثها، وقد حملت الرسائل بجانب خطاب التساؤل والبوح الاعترافي والسخط والغضب كذلك، خطاب الألم وهو الخطاب المسيطر على بنية الرسائل وما يفرضه من وحدة “التي هي المعنى الأعمق للألم”.

وهنا يتحدد الجسد موضوعا للكتابة عبر كتابة تجربة الألم، بوصفها عملية من عمليات الإلهاء عن تبعات الألم – بتعبير لو بروتون – وربما مواجهته وتفكيكه وتقويضه، ومحاولة في اكتساب القدرة على تجاوز بعده التخريبي الذي يطول الجسد، ولفردنة تجربة الألم فإنّ محاولات تخفيفه الفردية تكون أكثر فاعلية بأن يوظّف الجسد تقنياته الخاصة ويمارس ما يبرع في ممارسته للتعايش مع الألم، وكانت الرسائل إلى الله هي أداة الذات في ذلك؛ لتحمل هذه البينة صوت الواقع ومحاولات التغلب عليه:

“احتمالات لانهائية لأعضائي وهي تتلاشى ويلتهم بعضها بعضًا، تمامًا مثل احتمالات القصيدة. لكني لا أختار النهاية بنفسي.

لماذا يعاملني جسدي كعدو؟

منذ سنوات طويلة كل ما يفترض أن أحتمي به يصبح هو عدوّي الأول لتتجذّر الوحدة بداخلي وتصبح أعمق من بئر سوداء.

أكتب الرسائل لك لأوثّق لحظات ألمي، أركّز على احتمالات الجمل الشعرية، وأتناسى احتمالات الهجوم القادم من جسمي على نفسه، وتخيل موضع الألم الجديد”. (ص 86).

في المقابل توظف بنية الخطاب الشعري تقنيات الحلم والملمح الفانتازي لتجاوز الألم ولتحرير الجسد من ماديته، ويشكل الحلم في تلك البنية عتبة أساسية ووسيلة مثلى للبوح، وغالبا ما تقترن تقنية الحلم بالمونولوج، حيث تحاور الذات الشاعرة نفسها متكئة على الحلم بوصفه منبعا للصورة الشعرية، وقد جاء الحلم مرتبطا بسياقات فانتازية تجد فيه الذات الشاعرة خلاصها وخلاص جسدها عبر انتفاء مهددات الفناء الممنوحة لمحددات الواقع، وكانت تلك السياقات هي وسيلة للانسحاب من الذات ووضع حد لألمها:

في الأحلام كلُّ شيءٍ ممكن

أقضم أظافري فلا تتهتك

ولا يتقشر طلاؤها…

على أطراف الكون

أبتلعُ النخيلَ كلما تألمت.

أستطيل يوميًّا بمقدار نخلة

ينبت التمر من رأسي فألتهمه

كلما شعرت بالجوع

لينبت من جديد. (ص 23 – 24).