العمل الفني بوصفه معمارا أركيولوجيا

يمّحي الحرف في أعمال الفنان الغربي البصري المعاصر عبدالصمد بويسرامن الأخيرة، لصالح الحضور المكتف والمشهدي للكتابة في بعدها الأركيولوجي. أي حضور الشكل في بعده الكوني.. حيث الحركة والإيماءة هما أسّ الاشتغال البصري والغرافيكي للمنجز. غير أنه، وفي الوقت نفسه، يظل العمل محافظا على قدسيته الأيقونية، التي يتحصل عليها من قدسية الحرف المُضمر وجوباً.

تجربة تتفرد في تعددها، وفيها يحضر ويغيب البعد التجريدي.. إذ تصير اللوحة شبه مشهدية رحبة تطل على العالم من نافذة بانورامية، مما يمنح العمل قوته وانفعاليته.. وإمكانية التأويل المفتوح على كل الاحتمالات والآفاق. تجربة إستتيقية ناطقة في صمتها، تتحدث من خلال صمت الأحرف التي تتجرد من كل قابلية للقراءة.. تجسيد حر لهمسات العالم اللامرئي. وما الفن إلا إثارة للانفعالات من خلال الرموز والأشكال والألوان والهيئات التي تكوّن العمل الفني، وإظهار للذي يستحيل إبصاره ولو كان مرئيا وعاديا.. نوع من “تجلي الجميل” (هانس غادامير) و”تجلي المبتذل” (أرتور دانتو).

بعد اشتغال فني، مال إلى مقاربة اتخذ الحرف فيها الشكل الدال في تشييد المعماري البصري للوحة.. استطاع بويسرامن أن يعرج، بعد سيرورة بحث وصيرورات تجريبية، إلى ما يمكن أن نصفه بـ”الخروج عن البنية”، إلى “المعمار الأركيولوجي” المشيّدة طبقاته تبعا لفعل الكتابة وما يستدعيه من حركية وإيماءات جسدية وذات انسيابية وتدفق روحانييْن في آن، إذ “الإيماءة هي شيء مّا يكون جسديا برمته وروحيا في وقت واحد. فالإيماءة لا تكشف عن أيّ معنى كامن وراء ذاتها (…). وفي الوقت نفسه فإن كل إيماءة تكون أيضا معتمة بطريقة ملغزة”، ّإذ يخبرنا غادامير؛ أما الحركية فتحافظ على روح الحرف تبعا لما يقدمه من سلاسة وانحناءات وعنفوان يقود إلى الدهشة والمرح.

يستند العمل الفني المعاصر في تأويله على “الأنظمة الخطابية” الخارجية عنه، بالمعنى الفوكوي، لا على بنيته الداخلية فحسب؛ مما يدخلنا في حالة تيه لامتناهٍ أو بتعبير أدق “تأويل لانهائي”. مما يدفع بالمتلقي لأعمال بويسرامن إلى الانفلات من بنى تركيب المنجز البصري، وعدم الاكتفاء بما تظهره، والدخول في متاهة هيرمسية، تتصل دروبها ومنعرجاتها بالأبعاد الفلسفية والأركيولوجية والإنسانية (كتابة بكل اللغات). فقوام تجربة بويسرامن الجمالية تتأسس على استدعاء مثيرات الدهشة من موروثات محسوسة وغير محسوسة، مادية ولامادية، نابعة من عمق الفكر والثقافات البشرية المكتسبة بفعل الزمن وتعاقب اتصال الحضارات وانفصالها. لهذا يقول بأنه يهتم بـتحولات “أثر الإنسان وتأثيره بالنظر إلى تعاقب الزمن (وسيرورته)”. مما دفعه إلى الاهتمام جديّا، بالموروث المكتوب على اختلاف حوامله وطروسه، مكتوبا كان أو منقوشا، مسطحا أو بارزا. متعقبا، بالتالي، صخب المكتوب في صمت السند، معيدا إحياء العلامات المنسية بربطها بالإنساني، في معناه الشامل، المتجسد في فعل الكتابة التي لا تتخذ لنفسها أيّ قابلية للقراءة، إنها كتابة كونية ومتعالية -بهذا المعنى.

في تقاطع جمالي مع قولة (عنوان كتاب) المفكر المغربي عبدالفتاح كيليطو “أتحدث كل اللغات لكن بالعربية”، يهتدي بويسرامن في عمله لتشييد الرؤية الفنية الخاصة، منطلقا من الحرف العربي وما يتيحه من انسيابية، ليعانق كل أبجديات اللغات الكونية، بشكل مجرد، لتصير اللغة، لا “الحرف”، هي العنصر الجمالي القادر على مطابقة الأشكال الجمالية، ومن ثم وسيلة بصرية وصباغية لإظهار المشترك الإنساني وإبراز المخفي والكشف على الـمُعتَم. كل ذلك داخل مساحات صباغية تراكبية تصير معمارا أركيولوجياً، يلزم الحفر بمعاول النظر وأزميل التأويل للكشف على طبقاتها المستثيرة في “عمق مسطح”، بتعبير نيتشه.

التراكب والعمق: السطح العميق

يمكننا المجازفة ونحن نطالع المسار الإستتيقي الذي انتهجه عبدالصمد بويسرامن، لنجزئ أعماله ضمن ثلاث مراحل زمنية، تعلقت الأولى بالحرف من حيث أنه الشكل الطاغي وروح العمل الذي تنطلق منه كل قراءة ممكنة، أما الثانية فقد تأسست على الحركية والتدفق الذي يهبه الحرف للعمل، لكن بوصفه إيماءة تستحوذ على الفضاء الصباغي والبصري.. بينما اتخذت المرحلة الثالثة جوهرها الجمالي من كونها نتاج أركيولوجيا معمارية وحفر بصري – معرفي وزمني، أو بتعبير أدق إنها “خلاصة برفورمانس”، أي حصيلة أداة فني على مر الوقت، حيث تتراكب الطبقات بفعل عملية الكتابة، التي تغدو طبقات متراكبة مستحاتيا، يتحول الحرف فيها من شكل قرائي إلى رمز إنساني يتعدى كل اللغات، وتصير اللوحة ذات فضاء تخيّليّ مخمليّ وأرض جيولوجية ضاربة في عمق التاريخ البشري المشترك. مما يجعلها تكتسي بدنا ملموسا ومرئيا يتصل بالنسيج الحضاري والكوني. لهذا فالكتابة تحت وطأة هذا الأداء الممتد في الزمن، لا تعدّ ترفا على الإطلاق، بل إنها نتاج حتمي للرؤية الإستتيقية التي يؤمن بها الفنان “إدراج الكتابة والخط في تجربة تشكيلية تحاول خلق ديناميكيات جديدة واتجاهات متجددة في الفن المعاصر”.

يذهب بويسرامن بالكتابة إلى أبعد من حدود الإشارات، إلى تخوم الرموز وفضاءات الأيقونات، حيث إن “الأولى تفتن، والثانية تتطلب مسافة وذات قيمة اجتماعية، والثالثة مدعاة للمتعة وذات قيمة فنية” (ريجيس دوبريه). لهذا فتلك الأعمال الفنية التي تطالعنا على طول مساره الفني، تنطلق من دهشة وتمر بالتأمل وصولا إلى ربط علاقة وجدانية (اجتماعية) مع المتلقي. يقف هذا الأخير مفتونا بتباينات الألوان على السطح، فيقترب ليمعن النظر ويتفحص المساحات، ليتأمل تراكب superposition الطبقات الكتابية، فيدرك زمنية العمل في بعده الأركيولوجي، مما يجعله “يحفر” بمخيلته تلك المنازل الصباغية المتموضعة فوق بعضها البعض والمشكلة للعمق والخالقة لمشهدية طبيعية مجردة.. مشاهد خالية من الأشياء والوجوه، غير أنها تدعو – وتحرضّ – المتلقي إلى ملئها عبر إعمال علاقة ذهنية تواصلية باطنية وهنا مكمن الرابط الوجداني والاجتماعي الذي يجمع المتلقي بالعمل.. مما يغني قابليته للتأويل اللانهائي.

بالنسبة إلى جيل دولوز، نقلا عن بول فاليري، فالعمق يظل يطفو على السطح دون أن يَكفَّ عن كونه عمقاً، والسطح في أعمال عبدالصمد بويسرامن، بقدر ما يغدو عمقا فهو صياغة للتضاريس وجغرافيا تتحرك عليها المخيّلة، نتاج بصري لتباينات الألوان وحقل لصيرورات devenirs وانزلاقات السطوح المتراكبية، مما يجعل النظر إلى سطح العمل بمثابة النظر إلى أعمق نقطة فيه.. وإعادة إنتاج السيرورة processus الزمنية التي تولّد عنها.. ومنه جعله يفكر من جديد. فالمنوط بكل عمل فني أن يجعل الفن يفكر. ولا يمكننا أن نتحدث عن الفن إلا بكونه عملية تفكير وكونه يُفكر في الآن ذاته.

كل عمل فني هو عمل مشدود إلى القاع، من حيث كونه نتاج داخل الداخل: ذات الفنان، وتواصله مع أعماق المتلقي، وما يكتنزه في غياهبه من معاني تستدعي الكشف، عبر حفر أثري دقيق. غير أن ما يظهر لنا في السطح يظل مخاتلا، لا يكشف لنا إلا على القمة الجليدية للجبل الغائر في المحيط.. إنه متدثِّر بحجاب كثيف وشفاف، تبعا لعين الناظر ومدارك معارفه ومعاوله التي يستعين بها للحفر عميقا في طبقاته. لكننا كلما توهّمنا بلوغ القاع صادفتنا طبقة سميكة وصلدة، ضاربة في القدم. لهذا فتعدد مراتب القراءة (التلقي/التأويل) تضع القارئ (المتلقي/المؤوّل) إزاء أزمة ما أن ينفك منها حتى تلقفه شِباك أخرى أشدّ.

في بحثه عن منتهى العمق – في العمل – يقع المتلقي في أزمة ذاتية، حيث يسقط في متاهة سرمدية وأبدية لا مدخل إليها ولا مخرج منها، فالسطح هو القاع، والعمق مجرد وهم متخيّل على طرس قديم تتم إعادة الكتابة عليه كلما امّحى النص الأصلي، إلى درجة تختفي فيها الفوارق بين النص الأول والنص الأخير.. على هذا الأساس الميثولوجي، أنهى بويسرامن علاقته مع كل بنيوية منغلقة، لصالح كتابة كونية، وإنْ تتمظهر على شكل الحرف العربي، فهي تتحدث بكل اللغات الممكنة..

الفوضى الخلاقة: المشهدية والتجريد

إنها بهذا المعنى كتابة في كل الاتجاهات، كتابة أفقية وعمودية: من اليمين إلى اليسار، ومن اليسار إلى اليمين، ومن الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى.. تمتدح الفوضى بقدر ما تمتدح العمق، وتسند إليهما المعيار المحدد للقيمة الشعرية المتولدة عنها. شاعرية صامتة، ومكثفة بصخب الكتابة المعاصرة البراق، وهي بالمعنى الدقيق “الفوضى الخلاقة” التي ينبع منها “نظام” الأثر الفني. فمهما بدت اللوحة من بعيد متناسقة ومنظمة مساحاتها، فما أن نقترب حد الإمعان في السطح، نكتشف تلك الفوضى التي انبعث منها كل هذا النظام البصري. أمر شبيه بالنظر عن كثب إلى الكون.. أليس العمل الفني كونا مصغرا؟ أو لنقل أرضا تشبه أرضنا وعالما موازيا لعالمنا.

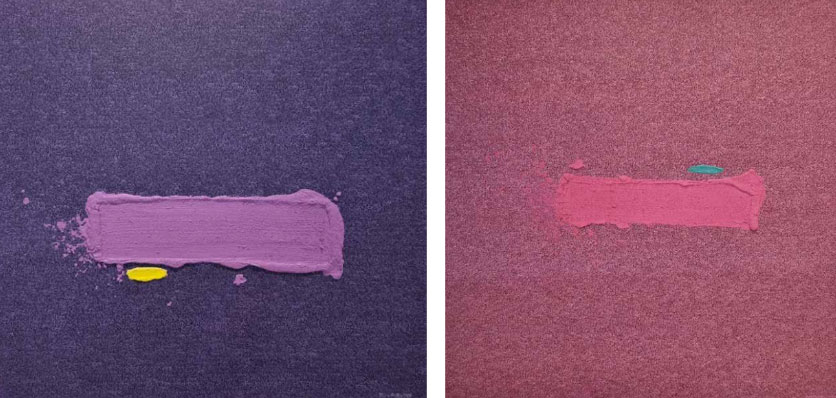

من هذه الفوضى الإبداعية الخلاقة، تنبعث أعمال بويسرامن لتخلق مشهدية سحرية من خطوط مجردة، إذ لا يسلك هذا الفنان مسلك التجريد ولا يبتعد كل البعد عن التشخيص، يقف في مفترق الطرق مستعينا بـ”كروماتيكياته” المبهرة. فهو بقدر ما يبتدع خطوطه الغرافيكية الخاصة، يستحدث ألوانه الخالصة. باحثا بذلك على ملامسة الجانب الحسي والسيكولوجي في آن واحد. بالإضافة إلى كونه يبتدع سطوحا عميقة، فهو يلعب على وتر التشياروسكورو clair-obscur من خلال رؤية بصرية وهمية ناتجة على خليط الألوان وتبايناتها، إلى جانب تخفيف حدةّ اللون في بعض الطبقات، مما يؤثر على المتلقي على المستوى اللاوعي، أو ما يسميه غوتيه “الأفعال الحسية والذهنية للألوان”.. ويجعله يختلق مشاهد – لنقل طبيعية – تدعمها الكتلة الصباغية – الموضوعة في قلب اللوحة – التي تصنع خط أفق متخيّل، أو من عبر ذلك الخط الأفقي الصباغي الدقيق الذي يقسم العمل إلى جزأيْن كما هو الحال في المرحلة الثانية من تجربته الفنية.. وتعززه – في كلا مرحلتين الأخيرتيْن – تلك لطخة الناشئة عن لون تكميلي، مما يخلق ظلالا في ذهن المشاهد، وهو ما يهب المنجز معماره الحضاري والأركيولوجي معا.

بهجة اللون وشعرية الكتابة

لكل لون كيمياؤه الخاصة، وقصة يحكيها، وتاريخ يخبّئه تحت تلك الطبقات التي يحدثها على السند: شكله الأنطولوجي. لهذا “لا يمكن تصوّر العالم دون ألوان، إلا لبدا ميتا”.. فـ”الألوان هي شكل الأشياء، ولغة الضوء والظلمات” (هوفمانستايل).. حيث إن “اللون هو المكان حيث يتلاقى عقلنا والكون” (بول كلي). بالتالي، يصير لكل لون تاريخ أركيولوجيّ وتتحول “علبة الألوان إلى عالم صغير” (م. بروزاتين). يعمل عبدالصمد بويسرامن إلى الجعل من ألوانه – التي ينتجها في مختبره الكيميائي/ورشته – تمثلا للأفكار الأصيلة، وتجسيدا حرا ومصغرا للعالم في بعدٍ إستتيقي يملأه الأمل.

يشتغل بويسرامن على أعماله الفنية، بمنطلق صباغي ولوني وكتابيّ معا.. حيث تصوّر لنا اللوحات – مبدئيا – تلك الطبقات الأركيولوجيّة، في كل أبعادها المعرفية والتاريخية والأثرية… تتجلى في رَوْنَق سيمفونيات لونية – وكتابية – تتبع إيقاعات الصمت الرهيب، الذي يكتنز تاريخ الإنسان المشترك.

تتعدد خلْطات بويسرامن الصباغية، لينتج عوالم لونية سحرية وثرية وعجيبة.. تشترك في كونها منفتحة على التفاؤل، في مواجهة العدم الذي يحاول أن يغيّب عن أرضنا كل ألوان البهجة. لهذا يستغلّ الفنان تاريخ اللون في تجلياته السيكولوجية والحضارية، ليهبه حضورا متعاليا ومنفلتا عن كل التصنيفات المسبقة، حيث تغدو اللوحات مرايا “مؤوّلة” لحالات الفرحة المبتغاة، والتي تصير سلاحا في وجه كل أشكال العدمية السلبية.

بينما تحضر الكتابة في كل هذه الأعمال بوصفها المشترك الحضاري والتاريخي للبشر جميعا، أو الشكل الدال الذي ساهم في الانزياح نحو الحضارة المشدودة نحو الخلود، الذي يتجسد في المدوّن والمكتوب والمنقوش والمحفور، عبر المقروء بكل اللغات.. لتتحول كل صفحات التاريخ الإنساني إلى مدن غارقة تنطوي على كنوز عميقة، مدثّرة بحجاب كثيف وشفاف في الآن نفسه.

يكسر بويسرامن سطوة الشكل على اللون، لأن هذا الأخير يعدّ مزيجا بين الرموز والأعراف، إنه الاحتفال البهي بالحياة، إذ بقدر ما لكل ثقافة ألوانها الخاصة إلا أنها تشترك في الاعتراف بقوة وسلطة اللون على العين والتفكير، لكونه منفلت و’لاملموس’، وَهْم (جماليّ) يحصارنا، يتحكم في أحاسيسنا ورؤانا.. لهذا يطوّع بويسرامن اللون لصالح العالم الذي يبتغيه، عالم ناصع الألوان.