النقد من الحامل اللغوي إلى الحامل المعرفي

يعد مفهوم النقد الثقافي (Cultural Criticism) من أهم الظواهر التي رافقت ما بعد الحداثة في الأدب والنقد، وقد ظهر المفهوم بعدما أدرك نقاد النظرية الأدبية تقلّص دور النقد الأدبي، واقتصاره على النص الأدبي فقط، في ظل متغيرات (على المستوى المعرفي والمنهجي) تجاوزت الأُطر الشكليّة واللغويّة التي حُوصر فيها النص؛ فلم يعد النّص في عُرْفهم مجرد بناء لغوي قار، وكذلك لم يعد النقد المعتمد على حكم القيمة – بالضرورة – ذا أهمية تذكر، ومن ثمّ كانت الحاجة ماسّة إلى مفهوم أعمّ وأشمل لا يقتصر على ما اشتغل عليه النقد الأدبي الذي تسوّر حول النصوص التي تعترف المؤسسة الرسميّة بأدبيتها، متغاضيًّا عن الانفتاح الأنواعي، واستحسان الذائقة الجماهيرية لأنواع اعتبرتها المؤسسة الرسميّة – في ظلّ معاييرها الصّارمة – غير جماليّة، ومن ثم فكما يقول الناقد السوري خلدون الشمعة إن القرن العشرين شهد ويشهد نقلة معرفيّة من النقد إلى النقض، من الحامل اللغوي إلى الحامل المعرفي.

تاريخيًّا؛ جاء النقد الثقافي كردّة فعل على البنيويّة اللسانيّة، والسيميائيات، والنظرية الجمالية، التي تعنى بالأدب باعتباره ظاهرة لسانيّة شكليّة من جهة، أو ظاهرة فنيّة وجماليّة عزلت النص عن بيئته وتاريخه وثقافته من جهة ثانية؛ أي عدم الدخول في مسائل تتصل بالثقافة خارج النص – كما يقول فنسنت ليتش – وهو ما أدّى إلى إغفال المرجعيات الواقعية المنتِجة للعمل الأدبي. وجماليًّا؛ استهدف النقد الثقافي تقويض البلاغة والنقد معًا، بغية بناء بديل منهجي جديد يتمثّل في المنهج الثقافي الذي يهتم باستكشاف الأنساق الثقافية المضمرة في الخطاب، باعتباره (أي الخطاب) لا يصدر عن فراغ، بل هو نِتاج بيئته وثقافته وظروفه التاريخية، ومن ثمّ دراستها (أي الأنساق) في سياقها الثقافي والاجتماعي السياسي والتاريخي والمؤسساتي فهمًا وتفسيرًا، وهو ما يؤدي إلى فهم أعمق للنص والخروج بتأويلات أكثر قربًا لدلالاته الرامي إليها، لا مجرد نصّ كهنوتيّ منغلق على ذاته وذات قائله.

وبذلك يكون النقد الثقافي ليس نقدًا أدبيًّا فقط، بل هو نقد شامل عابر للأنظمة المعرفية، يُعادل النقد الحضاري الذي كان يُمارسه طه حسين والعقاد وأدونيس ومحمد عابد الجابري على نحو ما رأى – في “دليل الناقد الأدبي” – سعد البازعي وميجان الرويلي؛ أي أنه لا يدرس النص من ناحيته الجمالية، وإنما يذهب أبعد من هذا من خلال ربط النص بالأيديولوجيات والعوامل الأخرى المؤثرة كالسياسة والاجتماع والاقتصاد وغيرها من أجل الكشف عنها، وتحليلها بعد الانتهاء من عملية تفكيك النص وتشريحه. وعبره يأتي تذوق النص باعتباره قيمة ثقافية لا مجرد قيمة جمالية، بما يقوم به من كشف عن الأنساق المضمرة في الخطاب الثقافي، ومن ثم فلا غرابة أن يرادف فنسنت ليتش النقد الثقافي بمصطلح الحداثة وما بعد البنيوية.

وقد جاء اهتمام النقد الثقافي، كما يقول محسن جاسم الموسوي في كتابه “النظرية والنقد الثقافي” بتناول النصوص والخطابات التي تحيل على الهامش، والعادي والمبتذل والعامي واليومي والسُّوقي والوضيع، وذلك في مقابل النصوص المُنتقاة للكبار والمشهورين من الكُتّاب والمبدعين.

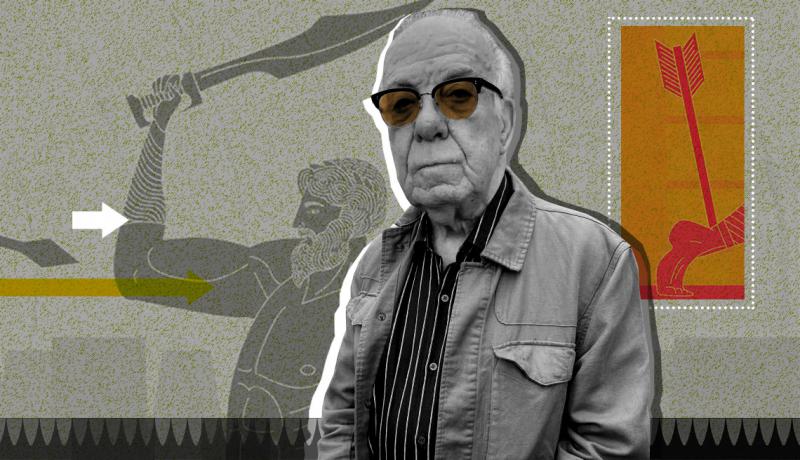

كعب أخيل وسهام النقد

في ضوء هذا الوعي بوظيفة النقد الثقافي يأتي كتاب الناقد السوري خلدون الشمعة الصادر عن دار خطوط وظلال – الأردن بعنوان “كعب أخيل: مقاربات في النقد الثقافي والنقض المعرفي” كاشفًا عن الأنساق المضمرة في الكثير من الخطابات على اختلاف طبيعتها الأجناسية؛ أدبيّة، تاريخيّة، شعبيّة، مفككًا للكثير من المفاهيم المغلوطة، في عبارة أدبية متقنة الصياغة غير مسرفة في التغريب بالاتكاء على مصطلحات ومفاهيم دون داعٍ لحضورها.

يُصدِّر الشمعة كتابه بمقولة التوحيدي التي يشير فيها إلى أن “الكلام على الكلام صعب، فإنه يدور على نفسه ويلتبس بعضه على بعضه” في تأكيد على أن النقد الأدبي تابع للإبداع، ومن ثمّ نراه يقدم شذراته النقدية والمعرفية التي تُسائل المفاهيم والظواهر الأدبية، وتتطرق لكافة فنون الكلام: الرحلة، والرواية، والشعر، والسيرة الأدبية، والسيرة الشعبية، والأسطورة، والكتابة التاريخية والفلسفية والنفسية، وغيرها من فنون تتجاور وتتداخل فيما بينها، ومن ثم يعمل الناقد أدواته المنهجية، بوعيه المعرفي المستفيض، الذي ينهل من حقول فلسفية ونفسية واجتماعية علاوة على إلمامه الكبير بالنظرية الأدبية وتحولاتها، في محاولة لفض الاشتباك، والانتقال بها من مرحلة النقد إلى مرحلة النقض، التي هي سمة النقد الثقافي.

عملية النقض التي يتبناها الشمعة في هدم أو تفكيك الكثير من الأساطير أو القداسة التي تميزت بها بعض الأطروحات الفكرية التي غدت أشبه بمسلمات، في نظرة الاستعلاء التي تكنها للآخر، فغدت عملية النقض أشبه بكعب أخيل الذي صار نقطة الضعف في جسده، يعتمد في كثير منها على المباشرة بتقديم أمثلة وشواهد على نحو ما فعل في نقضه لمحمد مصطفى هدارة والأدب الإسلامي، وأيضًا في استدلاله على غياب المونولوغ الدرامي في الشعر العربي على الرغم من وجود تمثيلات له، وكذلك في نفيه أن تكون قصة ديك الجن حقيقية، وإنما خيالية تلبستها روح الأسطورة.

وأحيانًا يتوسّد بوسيط/آخر ينوب عنه في عملية النقض على نحو ما رأينا في نقضه لفكرة أن الحضارة اليونانية أصل الحضارات، فاعتمد على ما ذكره مارتن برنال صاحب كتاب “أثينا السوداء”، وبالمثل يفعل ذلك وهو يشير إلى نفي علمية التحليل النفسي وعلم النفس الفرويدي، فيستعين بنقض الفيلسوف كارل بوبر الذي يصفه بأنه “علم زائف”، وأيضًا بالباحث الأميركي ريتشارد وبستر في تحديد أخطاء فرويد، وخطل الفرويدية وتهافتها، وذلك بعودته إلى الوثائق التاريخية الشخصية لفرويد وبعض تلامذته.

وقد خلص إلى أن نظرياته المتعلّقة بالتفسير الجنسي للتاريخ وعمليات التحليل النفسي لم تكن علمية وإنما هي “تلبس لبوس العلم”، أو طروحات تشبه الأديان الملفّقة. وكذلك اعتمد على إدوارد سعيد في نقض التنميطات السلبية ضدّ الهامش بحثًا عن هوية ثقافية موحّدة، ونحا نفس المنزع وهو ينقض أفكار أرنست رينان في نفيه وجود فلسفة إسلامية، فيتوسد بما ذكره جورج طرابيشي الذي يأخذ على رينان قوله إن الفلسفة العربية فقط مكتوبة باللغة العربية، وهو تناقض داخلي عميق لأنه تجاهل أن “الفلسفة اليونانية نفسها ما كانت يونانية بالمعنى الإثني للكلمة بقدر ما كانت مكتوبة باليونانية”، وبالمثل يأخذ عليه قوله إن الفلاسفة والعلماء الموصوفين بأنهم عرب، ليس بينهم من العرب إلا الكندي، فإن الأمر برمته ينطبق على الفلاسفة والعلماء الموصوفين بأنهم يونانيون ما كانوا يونانيين، وأن أثينا لم تنجب سوى فيلسوفين اثنين هما: سقراط وأفلاطون، ومعظم فلاسفة اليونان كانوا – على حد تعبير نيتشه – من الأغراب.

تصحيح المغالطات

وهو في كل هذا يدحض الآراء السابقة، ويصحّح التحريفات والمغالطات، ويفنِّد الأغاليط، ويشدِّد على الثوابت والمعيارية، كما يربط بين المصطلحات ورديفاتها، على نحو ربطه بين الاستبداد كما صاغه عبدالرحمن الكواكبي والنرجسيّة عند فرويد، وانتقالها من المستوى النفسي إلى المستوى الاجتماعي، وإن كان جمال الدين الأفغاني مال إلى فرضية تميُّز الغرب بالممارسة الديمقراطية.

الملاحظ أن الشمعة لم يأخذه الانبهار بما قدمه الفكر الغربي، كما يرفض تحامله الكاشف لعنصرية وتجاهل للآخر، بل يسعى إلى تشويه منجزه، فتظهر عروبته ودفاعه عن الهوية العربية وما يعتريها من حملات تشكيك، وأنها تابعة لثقافة الغرب، فنراه ينتقد ما ذهب إليه أرنست رينان من حكر الفلسفة على الغرب، واعتبار أن الفلسفة العربية الإسلامية وقفٌ على الفقه؛ لأن “تعاليم الإسلام تتنافى مع البحث والنظر الطليق”، ويردها الشمعة إلى خطاب الاستعلاء، فعنده هي نظرة مستمدة من النزعة المركزية الإثنية الأوروبية في القرن التاسع، التي تُقزِّم من حضارتنا وترى أن “حضارة الفقه” – وفق تسميتها – عاجزة عن الابتكار فلسفيًّا، وما هي إلا مجرد ناقل للحضارة اليونانية. وتبدو غَيرة الشمعة على التراث العربي، وما يواجهه من حملات إنكار وتشويه، في انتقاده للمفكرين العرب أيضًا، وأخذه عليهم أنهم يرددون ما يقوله الغرب، من أمثال محمد عابد الجابري وعبدالرحمن بدوي، ومن قبل أحمد أمين في صياغة مختلفة تجعل من فلاسفة الحضارة العربية الإسلامية أشبه “بالمفوضية اليونانية في البلاد الإسلامية”.

النقض برهان

أوّل هذه المفاهيم الخاضعة للسؤال والمراجعة مفهوم النقد الثقافي، فنراه يتوسد بالمجاز المتضمن لتعبير “كعب أخيل” الذي أشار إليه الشاعر البريطاني كولردج عام 1810 بقوله “أيرلندا الكعب غير الحصين، كعب أخيل البريطاني”.

فيتيح له هذا المجاز فرصة مسحة افتراضية تجيز بحثًا عن يقين إحلال النقد المعرفي محل النقد الأدبي، فيكون “النقد تأويلا والنقض برهانا”. فهذه الكلمة بمجازها وإحالتها المرجعية “تجعل من النقد الأدبي قبل أن يصير نقدًا ثقافيًّا على محك نقد معرفي مهيمن”، فكما يقول “المعرفة تأسيسًا فاعل تتجاوز فاعليته التأويل في النقد الأدبي (Criticism) كما أنه يجيز- من ثم – تحوّل النقد (بفعل حلول الحقيقة المعرفية المباطنة للبرهان العقلي محل التأويل) إلى نقض معرفي(Critique) والتمييز بين هذا وذاك ضروري”، وذلك لأن صيرورة النقد المعرفي هنا تجاوز للنقد بل تكامل واكتمال، ويشير إلى أن قوام الحداثة في التجربة العربية لا نهائيّ مفتوح ومغلق في آنٍ.

مراجعات ومساءلات

كما يقدم مراجعات ومقاربات لكثير من المفاهيم الحديثة، محاولة الحفر في تاريخها وسياق إنتاجها، كالاستبداد والعولمة والفلسفة الإسلاميّة والأدب الإسلامي، والثابت والمتحول، والشعوبية، وقصيدة النثر؛ فالعولمة لديه ليست مفهومًا حديثًا يعود إلى القرن التاسع عشر؛ حيث ربط ماركس بين ظهور العولمة وبين نزوع الرأسمالية إلى التوسّع، ودوركايم الذي ينسبها إلى فكرة تقسيم العمل، وإنما يربطها في سياق قراءة محكمة في كتابات الرحالة العرب.

وبالمثل يتوقف عند سؤال المعيارية حول هوية الفلسفة: عربية أم إسلامية؟ وفي مناقشته لجدلية الثابت والمتحول يعود إلى أصلها المعرفي؛ حيث عالم الاجتماع أوجست كونت، على نحو ما أظهر طه حسين في كتابه “ألوان” وهي الإشارة التي أغفلها أدونيس، آخذًا على أدونيس أنه في أطروحاته ينطلق لا من موقع حديث أو حداثي، وإنما يضفي على قراءته المرآوية لما يدعوه تأصيل الأصول غلالة لاهوتية المنزع، ويرى أن أدونيس يخفق كحداثي – بل يعده نموذجًا للاستشراق السلبي، وأحد دعاة التنميط السلبي – عندما يختزل الحضارة العربية الإسلامية، التي يرى في الشعر لحمتها وسداتها، عندما يُقلّصها إلى حضارة فقه، في حين يسم الحضارة الأوروبية المعاصرة بأنها “حضارة علم وتقنية”.

ويتخذ من ترجمة الأرض اليباب لإليوت في ضوء النظرية الداروينيّة القائمة على التطوير والتجديد، آلية ليضع النص في مواجهة مع ظاهرة الاستبداد الشرقي، ويقدم من خلالها حجّة على الحاجة إلى ترجمة نص قديم سبقت ترجمته إلى العربية متجاوزًا القول بشيخوخة الترجمة وغيرها من دوافع برّر بها المترجمون اضطرارهم لإعادة ترجمة ما سبقت ترجمته، ومن ثم فهو يقدم دافعًا – ضروريًّا – لإعادة الترجمات.

وبالمثل يضع مفهوم المركزية الأوروبيّة وانحيازها اللامحدود لكل ما هو غربي أو أوروبي موضع مراجعة، إذ يرى أن هذه المركزية نحّت التأثير الشرقي والإفريقي الذي كان له بالغ التأثير في تشكيل هذه الحضارة، ومن ثمّ لم تعد كما روجت المركزية الأوروبية، حضارة يونانية خالصة، وإنما هي مزيج من حضارات متعدّدة. كما ينتقد الاستبداد، ويرى أن نصوصًا أدبية نجحت فيما فشلت فيه الأدبيات السياسيّة، من إصلاح الاستبداد وترويضه على نحو ما فعل نص طه حسين “أحلام شهرزاد“، فواجب الحاكم كما قدمت الأمثولة التي جسدتها الرواية أن يتصرف لا كحاكم فقط، بل كمدافع عن المحكومين، فشهرزاد الراوية استطاعت ترويض شهريار بالاستفادة من تجاربه السابقة، بل وبإمكانه إصلاح نفسه، وكأن طه حسين ينقض – على نحو موارب – الفكر الرائج عن الاستبداد الشرقي. وعلى العكس تمامًا جاءت رواية جورج أورويل “مزرعة الحيوان” إذ أن انتفاضة الحيوانات ضد الظلم والاستبداد في مزرعة السيد جونز، لم تخلصها من الاستبداد، فقد حل طغيان جديد محل القديم، يرفع شعار توثيني لاستبداد غير مسكوت عنه. وهو بمثابة نفي لمقولة أن الطاغوت ما زال شرقيًّا. فغياب الديمقراطية سواء كانت شرقية أو غربية خليق بخلق استبداد أيًّا كان منشؤه.

هذه المقاربات تطمح إلى فهم النقد الثقافي بإعادة موضعة نماذج منه على محك النقض المعرفي، أي الحفر في بنيته العميقة وهو أحد أهم النتائج التي يرمي إليها الكتاب.

وقبل أن يشرع في اختيار مقولاته واستبدالاته المفاهيمة التي حوّلت النقد الأدبي إلى نقد معرفي، يشير إلى بعض محكات/معايير متعلقة بمفهوم النقد الثقافي وتاريخ نشأته، منها أن غياب التعيين التاريخي لبداية أو بدايات النقد الثقافي العربي، يمكن استنباط بديل منه باللجوء إلى التعيين المفهومي. وبناء على هذا الافتراض يعتمد على نظرية إدوارد سعيد القائلة بوجود بدايات لمفهوم النقد الثقافي وليس بداية محدودة. وأخيرًا التمييز بين النقد الأدبي الشامل أو التنقيد(Critique) بترجمة كمال أبوديب لتتبع انعطافة النقد الثقافي مع ظهور الفيلسوف الألماني كانط وفلسفته الانتقادية في “نقد الفكر الخالص” (1871)، و”نقد الفكر العملي” (1790).

العولمة الأولى

تأتي المقاربات في خمسة عشر عنوانًا، يستهلها بتوطئة بعنوان “النقد الثقافي والنقض المعرفي” تعد بمثابة بلورة لأطروحته، ورؤيته الخاص لفاعلية النقض المعرفي، أما عناوين المقاربات فهي كالتالي: (العولمة الأولى، الشعبوية، الأدب واللاهوت، بين أصوليتين، المعيارية على المحك، المحو والتطريس، الاستشراق الموارَب، الاستبداد الشرقي، الأسطورة الفرويدية، الترجمة الداروينية، في مفهوم الفلسفة، قصيدة النثر، العنترية، هكذا تكلم ميداس، ثلاث أيقونات).

في المقاربة الأولى “العولمة الأولى” نحن مع مراجعة وإعادة تأريخ للمفهوم، بالرجوع إلى البدايات أو ما أطلق عليه “عولمة الماضي”، فالعولمة بمعناها الراهن – كما يعترف – مفهوم حديث دخل المعاجم والقواميس عام 1961، لكن رواج المصطلح يعود إلى ثمانينات القرن الماضي، بسبب ارتباطها بالاقتصاد، أما عن تعريفها بتأويلها الاقتصادي فيمكن القول – على حد الشمعة – بأنها “حصيلة تطورات قرّبت الجماعات البشرية بعضها من البعض الآخر، من التباعد إلى التماس، فتكوّن بذلك مجتمع موحّد، مجتمع عولمي أو شبه عولمي”.

هذا المفهوم يجعله يتساءل “فما الذي يَحُول دون الزعم بوجود ضرب من العولمة الأخرى، العولمة البدائية في الماضي؟”. يلتمس الجواب عن سؤاله في الرحالة العرب، ومحور هذه الرحلات طريق الحرير، الذي يعدُّ أحد أقدم الطرق التجارية التي تربط بين الصين والشرق الأوسط والغرب؛ حيث كانت تمر عبره البضائع والأفكار بين حضارات عظيمة هي الحضارة الصينية والرومانية أولاً ثم الحضارة الصينية والعربية والإسلامية وأوروبا، وانتقال التجارة تبعه بالتبعيّة انتقال الأفكار وتبادلها، ومع بروز دولة الخلافة العربية صار الرحّالة والتجّار العرب في القرنين الثالث والرابع عشر على رأس عملية التبادل التجاريّ والثقافيّ.

اللافت أن حركة التجارة والبضائع المنقولة من الصين التي شملت التوابل والحرير وأدوات الطعام والورق والحبر والطواويس والجياد والسروج، تركت تأثيرها ليس فقط في حجم هذه البضائع وإنما أيضًا في ترسيخ المعاملات العربية في التجارة، فاعتمد على الدرهم العربي كوسيلة مقايضة، بل ترددت كلمات عربية في مكان غير متوقع كما هو الحال في الأدب الأيسلندي. هذه القرائن ترتبط بما صكه “ماكلوهان” عن القرية الكونية في خمسينات القرن الماضي، للدلالة على نشوء عصر عولمي حديث، ويمكن إحالة جذورها – بشيء من إعمال المخيلة – إلى القرن العاشر الميلادي وما قبله.

ومن الأدلة على دور هذه الرحلات في التأكيد على مفهوم العولمة الأولى، ما جاء في رحلات ابن فضلان الذي أرسله الخليفة العباسي المقتدر بمهمة دبلوماسية إلى بلاد البلغار عام 922 ميلادية، وجاء تقرير ابن فضلان دقيقًا معتمدًا وصفًا موضوعيًّا لعادات الفايكنج ولباسهم وأخلاقهم عند الطعام ودياناتهم بما في ذلك ممارساتهم الجنسية، وهكذا – كما يقول الشمعة – تحقق اللقاء بين ممثلي عالمين شديدي الاختلاف، وذلك تبعًا لتطورات دينيّة وسياسيّة واقتصاديّة أعقبت تشكُّل الإمبراطورية الإسلامية التي كانت ماثلة في عام 711 وتمتد من إسبانيا إلى حدود الهند.

ويشير الشمعة إلى أن جملة الكتابات التي قدمها الرحالة العرب كابن فضلان وابن خردزابة والاصطخري وابن حوقل والقزويني وغيرهم، تعدُّ بمثابة مادة أنثربولوجية غنية تعين الباحثين على استقراء هذه الممالك وأحوالها، وإظهار حجم التبادل الثقافي والمعرفي وممكن من خلالها تتبُّع أثر التغيير الديموغرافي على السكان الأصليين بتأثّرهم بالوافدين، والعكس، كما تعد مرآة لمعرفة علاقة الذات بالآخر، في ظل سياق تاريخي وثقافي كانت القوة الاقتصادية والسياسية والثقافية في صالح العرب. لذا يوجه الدعوة إلى دارسي أدب الرحلة إلى الإسهام بقدر أو بآخر في استخراج عناصر الأنثروبولوجيا من مئات المخطوطات العربية المحتفية بعلاقة الذات بالآخر.

التنميط السلبي

على الرغم من المكانة التي حققتها الشعوب الإسلامية وتأثيراتها المختلفة كما هو ملموس في كتابات الرحالة، إلا أنه شاب صورتهم – فيما بعد – التنميط السّلبي أو القولبة الذي يعد أداة الشعوبية (الآخر) في التعمية والتجهيل، والتي هي المعادل المفهومي للسوقية؛ متخذًا آليات وتقنيات تعتمد السرد الشعبوي للأحداث، واعتماد الخطابة أسلوبًا استعاض به عن العقلانية الرامية إلى الكشف عن الحقيقة”، وهو ما احتل موقعًا مركزيًّا سعى إدوارد سعيد في مشروعه لتفنيده، بالنقض المعرفي وفقًا لمصطلح الشمعة.

القولبة أو التنميط السلبي تُختزل في تصوُّر باحث غربي للعالميْن العربي والإسلامي، بجهل “سجين يسمع إشاعات حول الأحداث الجارية في الخارج، ويحاول أن يصوغ ما يسمعه بمساعدة آرائه التي كونها مسبقًا”، الغريب أن الشمعة يضع محاولة أدونيس في “الثابت والمتحوِّل” ضمن التنميط السلبي، فيأخذ عليه اعتباره الشعر العربي بكافة حمولاته شعرًا دينيًّا “ثابته ومتحوله ملحق بالدين”، فعلى العكس تمامًا يرى الشعر العربي ليس شعرًا دينيًّا أو متماهيًّا مع الدين.

يعمد الشمعة إلى تقويض هذا الادعاء الكاذب عن العالميْن العربي والإسلامي وتلك الصورة المشوّهة التي ترتكن إلى ادّعاء – آخر – فجّ مفاده “هناك نقص في المعلومات” وهو ما يتنافى مع الثورة المعلوماتية الآن، إلا أن ثمة إصرارًا بتقديم صورة مسبقة الصنع، وجاهزة، وهو ما يحاول الشمعة تقصي جذورها، وكذلك جذور الجاهزية الشعبوية المشبعة بالانحياز.

يرجع الشمعة أصداء هذه الصورة المقوْلّبة إلى القرون الوسطى، ولتحديد أبعاد الصورة ورصدها يجب استعادة قرون من المجابهة والتعايش بين التقاليد الغربية والشرقية، في استلماح ذكي لتأثير الشرق في تطوُّر الغرب.

وكأن الشمعة – بألمحية وألمعية – ينبّه – في ظل سيطرة الغرب وإحساسه بالتفوق على كل صعيد – إلى ضرورة التوقف عند هذا التأثير – المغفل من جانب باحثي الغرب – لحضارة المسلمين، فقبل كل شيء يؤكد أن الإسهام العربي والإسلامي في تطوُّر الفكر الغربي وتأثيره في الغرب ما زال موضوعًا بكرًا تقريبًا، وما زالت – على حد تعبيره – هناك نقاط كثيرة مظلمة تحتاج إلى أن تُكشف وتضاء ويعاد تقييمها. وهي إشارة مسبقة لما سيرد عن نفي وجود فلسفة عربية كما ردّد الغرب.

تكمن أزمة جهل الغرب بالعرب والإسلام كما أشار سذرن في كتابه “آراء الغرب في الإسلام خلال القرون الوسطى” لأسباب متعددة منها “أن المسيحية الغربية والإسلام لم يمثلا نظامين متمايزين دينيًّا فحسب، وإنما كانا يمثلان مجتمعيْن مختلفيْن حضاريًّا من جميع الوجوه، ففي مقابل أن الغرب كان يشكّل مجتمعًا زراعيًّا وإقطاعيًّا ورهبانيًّا، كانت قوة الإسلام تكمُن في مدنه الكبرى وبلاطاته الثرية وطرق مواصلاته الطويلة. وكذلك مقابل النضج البطيء في العالم اللاتيني، كان النضج المبكّر، يعدُّ سمّة في العالم الإسلامي. أما الاختلاف الأساسي الذي يحتفي به سذرن يتصل بالتراث الإسلامي، فالمقارنة بين فهارس الكتب في الغرب والشرق تخلق انطباعًا مؤلمًا لدى الغربيين، وهو ما يمثّل فارقًا معرفيًّا كبيرًا بين المجتمعين.

ومن عصر الجهل كما يدعوه سذرن تبلورت الصيغ الأساسيّة المنحازة والغريب ما زال الإعلام الغربي يعتمد عليها بوصفها تشكّل مكونات عملية التنميط والنمذجة والقولبة مسبقة الصنع.

ويضرب سذرن مثالاً بشخصية غربرت الذي استطاع وفقًا لمصادر شحيحة أن يؤلف أعماله المتنوِّعة في الحساب والفلك والبلاغة، ويشير إلى أنه لو قُدِّر له وولد “غربرت” في بخارى بدلاً من أوريلاك، وتعلّم في بغداد أو أصفهان فإن هذه البيئة برحابتها الفكرية والثقافية كانت ستخلق منه آخر لأنه ببساطة كان “سيجد نفسه في مجتمع أشد ملاءمة لمزاجه وقدراته من المجتمع الغربي الذي نشأ وأنتج فيه. في مقابل غربرت رجل الدين والبابا والمناور السياسي، كان ابن سينا الذي ولد في بخارى بعد أربعين سنة من مولد غربرت، فلقد كان إنسانًا عاديًّا مسؤولاً وطبيبًا وفيلسوفًا في البلاط، كانت لديه ثروة من المعارف التي لا يمكن أن يحلم بها المرء في أوروبا الغربية.

على الرغم ما تبدو عليه أطروحات سيذرن بإنصافها للعالم العربي والإسلامي، إلا أنه يمرر من خلال مقارنته بين شخصيتي غربرت وابن سينا، ما يوحي بأن الحضارة العربية الإسلامية كانت وسيطًا حضاريًّا أكثر منها حضارة قائمة بذاتها، وهو ما كررته بعض المصادر الحديثة، وهو الأمر الذي ينفيه الشمعة تمامًا، بل ينقض فكرة أن تكون المصادر اليونانية ترجمت إلى العربية مباشرة، متخذًا من المناظرة التي ذكرها التوحيدي في مقابساته بين النحوي سعيد السيرافي والفيلسوف والمترجم متّى بن يونس القنائي، والتي كان موضوعها المنطق اليوناني والنحو العربي وميل كل منهما إلى ما يمثّله بل القول بأفضليته على حساب الآخر. هذه المقابسة تشير – كما استلمح الشمعة – إلى أن المصادر اليوناينة لم تنقل إلى العربية عن اليونانية مباشرة، ومن ثم فما تفقده من الدقة يجعلها أقل شأنًا في بلورة التراث العربي الإسلامي.

اللافت في الأمر أن سذرن يضع يده على جوهر أسباب الجهل والغفلة، عندما يشير إلى أسباب إعراض الدراسين الغربيين في القرون الوسطى عن القرآن الكريم والتواريخ الإسلامية عندما حاولوا دراسة شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، باعتمادهم على المصادر اللاتينية الشحيحة وغير الوافية، بل يتجرأ أكثر ويقول إن هؤلاء الباحثين كانوا “في الحقيقة يحاولون الفرار من قبضة الإسلام”.

على الرغم من تغيُّر العلاقة بين المسيحية والإسلام مع الحملات الصليبية، لكن هذه الحملات لم تؤدِ إلى معرفة الشرق، لكن الإيجابية – الوحيدة – هي أنها جعلت “دين الإسلام ومؤسسه من المفاهيم المألوفة في الغرب لأول مرة”. لكن الشيء الذي يؤخذ في الاعتبار أن وصف العرب والمسلمين بالوثنين استمر حتى القرن الثاني عشر الميلادي إلى حادث مصرع ثيميو (كبير أساقفة سالزبورج عام 1101).

ومع ظهور أول ترجمة للقرآن إلى الإنجليزية عام 1143 على يد روبرت كيتون أصبح لدى الغرب – للمرة الأولى – أول أداة من أدوات البحث الجاد في الإسلام. ويشير الشمعة إلى أن بدايات اللقاء بين المسيحية والإسلام ترجع إلى البابا المعروف بالبريء بإرسال الراهب الفرنسيسكاني الإيطالي بيانو كاربيني لإعداد تقرير معلوماتي عن وضع المغول، وهو يسبق اللقاء الذي حدث في بلدة قراقوم بتسعة أعوام، وكان من نتائج هذه المناظرة الإعلامية التي شارك فيها ممثلون عن أربعة فئات: اللاتين، المسيحيين والنساطرة والبوذيين والمسلمين، أن تأكدت الإمكانات الفكرية التي تسلّح بها الغربيون عندما ترجمت إلى اللاتينية أعمال الفلاسفة المسلمين أساطين الفلسفة العربية الإسلامية.

النقض المعرفي

اللافت أن هذه الاستراتجية المنمذجة والمقولبة الصنع المعتمدة من الغرب منذ حملة نابليون استمرت دون تغيير، وهو ما كان له تأثيره بالسلب على الصورة التي صاغها الاستشراق (بعضه وليس كله) عن المنطقة، ويشدّد الشمعة على القول بأنه ليس من المبالغة من صور ملفقة دشنها الاستشراق التقليدي – بعضه – الذي سيطر في الجامعات ومراكز البحث عن الآخر باعتباره شخصية غرائبية تدشن إحساسه بعقد النقص والتخلُّف، وما يصدر عنها من شعور بالنفي والاقتلاع والانسحاب، وإن تعميق هذا الجرح الغائر النرجسي العربي اليوم، لهو من صنيعة الإعلام الجماهيري الغربي.

والمؤسف حقًّا – كما هو باد في نبرة الأسى التي يبديها الشمعة من تفاقم الصورة، والعمل على تكريسها – الذي يبرز مع صعود الشعبوية يقاوم بشراسة محاولات التغيير أو التصحيح أو ما يسميه بـ”النقض المعرفي”، وهو في أحد أشكاله يمثل “نوعًا من التضامن الاجتماعي القائم على الإحساس بالتفوق على الهامش”، ومن ثم ألصقت بصورة العربي كل نقيصة لديهم فالعرب لديهم، هم الذين لا يرتدون ملابس داخلية، أو لديهم زوجات كثيرات أو أنهم يعتمدون في ترحالهم على الجمل. وبناء على هذا الحديث، أو حتى التعويل على إعلام موضوعي هو مجرد أضغاث أحلام.

والحقيقة التي ينبه إليها الشمعة، وفقًا لإشارة الباحث الأميركي جاك إلول في كتابه “الدعاية” أنه دون وسائل الإعلام الجماهيري لا يمكن أن تكون هناك دعاية معاصرة. كما أن أبطال الإعلام الموضوعي الذين يسهمون في تنفيذ عمليات القولبة لا يقتصرون على خبراء الإعلام والصحافيين والباحثين الأكاديميين وإنما ينضم إليهم أيضًا مستشارو القادة والرؤساء، كما أن القولبة صارت مشروعًا مبرمجًا بفعل اللوبي الإسرائيلي المسيطر – بدرجات متفاوتة – على الإعلام وصنّاع القرار، كما كان لصبّ الإعلام الجماهيري كل توجهاته المعادية في صناعة الكتب التي حملت عناوينها، ما يمكن اعتباره عداءً سافرًا على نحو كتاب “خنجر الإسلام” و”الدائرة المغلقة محاولة لتفسير العرب”، وكأنّ العرب صاروا لغزًا أو معضلة تحتاج إلى تفسير.

وهدف القولبة الإعلامية – كما يقول الشمعة – أنها تقدم الصياغة الأيديولوجية (الجهادية) وسيلة لنشر معتقدات سلبية خاطئة ومبسطة عن مجموعة “إثنية” معينة وفقًا لتصورات جهات مسيطرة على الإعلام ، بهدف تشويهها وتحطيمها. وهذه الحقيقة تلتبس بداخلها حقيقة أكثر ألمًا تتمثّل في أن تعديل الصُّورة الكليّة التي ينطوي عليها مفهوم القولبة أمرٌ يصعب – في حقيقة الأمر – خلال فترة قصيرة، كما أن “النقض” الذي يعدُّ من أبز إنجازات النقد الثقافي (أي جماع الأطروحات المعرفية التي تقدم نقضًا معرفيًّا لأنصاف الحقائق والأساطير التي اعتمدها الشعبويون) ليس ردًّا من الهامش على طغيان المركز فحسب بل – في نظر الشمعة – “حفر معرفيّ أقرب إلى الحقيقة الموضوعية”.

تفنيد أوهام المركزية الأوروبية

ومن التصحيحات التي يُمرّرها الشمعة في كتابه تفنيد أكذوبة أن الحضارة اليونانية هي أصل جميع الحضارات، وأن أوروبا هي مركز الحضارة، بينما الحضارات الأخرى ليست سوى هوامش ملحقة بهذا المركز، فجاء كتاب “أثينا السوداء” للبريطاني مارتن برنال؛ ليفكك النزعة المركزية الأوروبية، ويقول إن الحضارة الكلاسيكية (أي الحضارة اليونانية) ذات جذور أفريقية – آسيوية، انطلقت من مصر وسوريا وبلاد ما بين النهرين، ويؤكد أيضًا أن هذه الجذور تعرضت للإهمال المتعمد الذي وصل إلى حد الطمس والإنكار بدءًا من القرن الثامن عشر على وجه التحديد.

وعلى الرغم من الاعتراضات التي قوبلت بها أطروحات برنال، فثمة كتابات أخرى جاءت تعضد ما ذهب إليه، على نحو ما جاء في كتاب والتر بيركيت – وهو باحث متخصص في الدرسات اليونانية الكلاسيكية – “ثورة التشريق: أثر الشرق الأدنى على الحضارة اليونانية”، وقد أبرز في كتابه الأثر الشرق الأوسطي على الحضارة اليونانية، راصدًا الكيفيّة التي اقتبس بها اليونانيون القدماء حضارة سوريا القديمة.

وإذا كان كتاب “أثينا السوداء” تجاوز كونه دراسة في الحضارة وأصولها إلى نقض النسق السائد في تقييم النزعة المركزية الأوروبية، التي راجت في مراكز الأبحاث والجامعات، حول اعتبار الحضارة اليونانية حضارة مستقلة بذاتها ولا تعتمد جذور حضارية أخرى، فإن كتاب “الاستشراق” لإدوارد سعيد نقض النسق السائد والمسيطر على الدراسات الاستشراقية، ومحوره اختراع شرق له مواصفاته الخاصة التي تتوافق مع كونه يمثل (الآخر) أي (العدو).

حالة الإنكار التي بدت عليها المركزية الأوربية لتأثير الحضارات الأخرى على الحضارة اليونانية، كانت لها توابعها في إنكار أن يكون للعرب فلسفة، وقصرها على الفقه، وأنها عاجزة عن الابتكار الفلسفي، وإدراج المنتوج الفكري العربي في تبعية الفلسفة الإسلامية (الشاملة) كتحيّز مفرط ضدّ العرب، وضدّ نتاجاتهم التي أثّرت – بالإيجاب – في أطروحات فلاسفتهم، والمؤسف حقًّا، هو وجود من يحملون الهوية العربية معاضدين ومرددين لمثل هذه التحيزات السافرة.

لا يقف النقض المعرفي عند أطروحات الغرب أو ما ردّده الاستشراق عن صور مقبولة ضد العرب والإسلام، بل يمتد لينقض تلك المفاهيم العربية، وما تحمله من تحيزات أيديولوجية، فيعترض الشمعة أولاً على فكرة أن الرواية العربية هي نتاج الغرب، وإنما هي حصيلة لمبدأ التفاعل الإيجابي الخلاق وليس التأثّر الذي يعتمد على مبدأ الانعكاس الميكانيكي، أو التغريب المفتعل أو الاستلاب الثقافي، وهو بذلك يُعارض كل الأطروحات التي تطرقت لمسألة “بواكير الرواية العربية”، وقد ربطت بين نشأة الرواية العربية بعلاقتها بالرواية الغربية عن طريق الترجمة على نحو ما أشار عبدالمحسن طه بدر في كتابه الرائد “تطور الرواية العربية الحديثة في مصر 1870 – 1938 “، وهو ما قلده فيه كثيرون ممن اشتغلوا على الرواية العربية، ودرسوا ظروف نشأتها، وإن كان لم يذكر تأثير التراث كرافد مهمّ نهلت منه الرواية العربية، وهو ما تجلّى بصورة مؤكدة في رواية توفيق الحكيم “عودة الروح” (1933).

كما يشير إلى الخلط بين مصطلحي الحداثة (Moderntity) المنبثقة من اتصال بالتراث، وقائم على مشروعية التجدد والتجديد التي هي من حق كل جيل وكل عصر، ومصطلح الحداثية (Modernism) التي بدأت في أوروبا في نهايات القرن الماضي، وقامت على الدعوة إلى القطيعة المعرفية مع الماضي، بالمثل يعترض على مصطلح “الأدب الإسلامي” الذي ظهر معزّزًا بأصولية مماثلة لأصولية “الواقعية الاشتراكية” إبّان حرب أفغانستان ضد الاحتلال السوفييتي. كما يشكّك في مرثية ديك الجن ويعتبرها أسطورة، لاعتبارين الأول: لأنها مستحيلة الحدوث؛ لأنه ليس من المعقول أن يقتل زوجته ويعلن التفاصيل دون أن يُحاسب، والثاني أن ورود المرثية في مصادر متعدِّدة ساهم في أسطرتها.

نقد النقد

ويتخذ من البحث الذي قدمه الدكتور محمد مصطفى هدارة بعنوان “الاتجاهات الفكرية في العالم العربي وأثرها على الإبداع” دليلاً على حالة الاتكاء – الكلي – على الآداب الغربية، فهو يعتبر الأدب العربي الحديث صدىً، أو مجموعة أصداء للآداب الأوروبية في مراحل تاريخية متعدِّدة. فيتساءل – موجهًا تساؤلاته للدكتور هدّارة – هل كانت المؤثرات الأجنبية في الأدب العربي مؤثرات فكرية حقًّا تحولت إلى إبداع فني؟ وهل يمكن الحديث عن مؤثرات أجنبية دون تقديم براهين عينية موثّقة تكشف عن آلية انتقال فكرة أو صورة أو مزاج فني من أدب إلى أدب آخر؟

الخروقات التي حدثت عبر الشواهد التي استدل بها الدكتور هدّارة من قبيل أن الشاعر بشير التيجاني، كان أسيرًا لتيارات الفكر الغربي وخاصة فلسفة العقل الماديين وعلى رأسهم هيوم، دون أن يكون عارفًا بلغة أجنبية؛ جعلته يتحفظ على إمكانية دراسة عملية المثاقفة بين الأدب العربي الحديث والفكر الغربي دون أن يتطرق إلى عملية موازية تتعلّق بتطور الأجناس الأدبية في الأدب العربي.

قراءات تناصية

لا يتوقف الشمعة في إضاءاته عند النقض المعرفي، وذكر ما أُغفل على نحو تصريحه بأن النقد العربي القديم لم يعرف مفهوم المونولوغ الدرامي، على الرغم من وجود نموذج من الشعر يتحقق فيه المفهوم، كما يلفت – أيضًا – إلى مصطلحات جديدة مثل التطريس أو الطرس (Palimseste) الذي صاغه المنظر الفرنسي جيرار جينيت، ويقصد به اللوح الأسود الذي نمحو به نصًّا لنضع بدلاً منه نصًّا مماثلاً ومغايرًا في الوقت نفسه، مطبقًا على قصيدة الشاعر ديك الجن الحمصي، الذي كتب مرثية حبيبته بعد أن فتك بها بدافع الغيرة.

كما ينزع أحيانا النقد ليكون تأريخًا أدبيًّا لبعض المفاهيم على نحو ما يذكر في نشأة المونولوغ الدرامي، الذي ظهرت بوادره إلى مرحلة تحوّل في الحساسية الفنية كان الشاعر عمر أبوريشة قد دشنها في قصيدته “كأس” التي نشرت عام 1940، واستعاد فيها عبر علاقة تناص وتماهٍ لأسطورة ديك الجن الحمصي، ويقول إن معرفة أبي ريشة المباشرة بمصادر الشعر الإنكليزي وبخاصة أعمال براوننغ وتنيسون، هي التي نبهته إلى المونولوغ الدرامي الذي تربطه بتقنية القناع علاقة اقتران. وهي التقنية التي لم تتحوّل إلى ظاهرة إلا مع تبلور حركة الشعر الحديث على أيدى الشعراء الروّاد، أما الالتفات إلى تقنية المونولوغ الإرادي والمتعمد والقناع فكان مع ظهور الحركة التموزية في الشعر العربي الحديث، لدى خليل حاوي وأدونيس والسياب ويوسف الخال وجبرا إبراهيم جبرا.

ويرصد للاشتباكات التناصيّة مع قصيدة ديك الجن، فيرى أن أبا ريشة سرد أسطورة ديك الجن بحذافيرها، وفي نفس الوقت استطاع أن ينجز قصيدة جديدة كل الجدة، باستخدامه (أنا الشاعر) كقناع يختبئ وراءه كما فعل ت. س. إليوت في “أغنية العاشق بروفروك”. أما نزار قباني في قصيدته “ديك الجن الدمشقي”، فثمة تلبس بارع لديك الجن الدمشقي الهوية، الذي يشبه ديك الجن الحمصي، ومع الشبه الظاهر إلا أنه يختلف عنه اختلافًا جذريًّا، فالقتيل والقاتل في قصيدة نزار يتماهيان، فكأن – حسب تأول الشمعة – قتل الحبيبة ليس في الحقيقة قتلاً للآخر فحسب، بل هو قتل للذات.

أما استعارة البياتي لأسطورة ديك الجن، فتأتي بهدف “استدراج مشاركة القارئ واستدعائها، باعتبارها تجربة تتكئ على المعرفة المشتركة لأسطورة ديك الجن بين الشاعر والمتلقي”، وفيها يشحن البياتي المونولوغ الدرامي باعتباره قناعًا للأنا، بتقنية إشارية من إليوت تعرف بالإلماعة، أي استدعاء المعرفة المشتركة بين الشاعر والمتلقي. فحضور اسم ديك الجن يستدعي – تلقائيًّا – في مخيلة القارئ أسطورته المرتبطة به. وهذه الإلماعة يستحضرها الشمعة في حديثه عن إعادة ترجمة الأرض اليباب لإليوت، بتوقيع فاضل السلطاني.

وإذا كان الشمعة أولى اهتمامًا بتفنيد الأباطيل التي رسمها الاستشراق التقليدي عن التنميط السلبي، فإنه في المقابل يولي اهتمامًا بأحد المستشرقين الذين أولوا التراث العربي عبر ترجمة ألف ليلة وليلة عناية كبيرة، فيذكر أن حياة المستشرق ريتشارد بيرتون الرحالة واللغوي وعالم الأنثروبولوجيا ومترجم النص الكامل لألف ليلة وليلة؛ لا تقل أهمية عن كتاباته وترجماته التي تضمنت أيضًا كتابات سجالية يشكّك البعض في قيمتها ككتاب الروض العاطر للشيخ النفزاوي.

علاوة على ما سبق فهو أيضًا مكتشف بحيرة طنجانيقا، وأحد المساهمين في رحلة البحث عن منابع النيل. ويقول الشمعة إن اهتمامه بعلم الإناسة سبق كلا من فرويد وهافيلوك إليس.

إضاءة الشمعة عن حياته وأعماله وعلاقاته بالنساء حيث شاع عنه كرهه للنساء والسود والاشتراكين واليهود، لا تأتي بسبب رحلته إلى الجزيرة العربية، التي جعلت منه في رأي بعض كُتّاب سيرته شديد الحماسة للعرب والأعراب معًا. وإنما يعود لرفضه النقد الذي كان الأوروبيون يوجهونه للعرب في القرن التاسع عشر، ويعتبره من النوع السطحي، جاء به رحالة مغامرون لم يحتكوا إلا بالنماذج غير السّوية التي تعيش في المدن والحواضر على وجه الخصوص. أما بريتون فكانت نظرته مغايرة إذ اعتبر البدو من صنف النبلاء، وأخلاقهم “حرة وبسيطة تجمع بين الخشونة والرقة”، كما يشير إلى استخفافهم بالعالم المادي، وهو ما تجلّى في شعرهم وفي كتابات المتصوفة الذين كانوا يحتقرون الحياة اليوميّة ويدركون خواءها وهشاشتها.

وينتهي إلى أن ولع بيرتون بالعالم العربي ولع أستاذ باحث ومعلم عظيم، ملاحظ يتفحص المشهد عن كثب، متمرس بأسرار اللغة، كما أن عبقرية بيرتون هي التي زوّدت إنكلترا العصر الفيكتوري بأكمل صورِها عن العالم العربي من الداخل.

سحر العالم الإسلامي الذي وقع فيه بيرتون كان له مقابل من نوع آخر تمثّل في ما أحدثته الأساطير العربية والحكايات الشعبية من تأثيرات على الآخر، فقصص سيرة عنترة الشعبية كان لها تأثير كبير على الأدب الأوروبي، على نحو ما ذكر الباحث البريطاني رانيلا في كتابه “الماضي المشترك: أبوة الشرق الأدنى للأدب الشعبي الغربي”.

ويؤرخ لفترة الحملات الصليبية لانتقال المؤثرات العربية إلى الآداب الغربية، فمثلما أثّرت في التكوين المادي الأوروبي فإنها في الوقت ذاته أثّرت في التكوين الثقافي للحضارة الغربية، وكان من أهم المؤثرات هو نشوء الأدب الرومانسي الذي أفضى بدروه إلى نشوء الحداثة في الأدب الأوروبي، بل ثمة امتداد في التأثير على الموسيقى الغربية، فهناك أوبرا بعنوان عنتر للموسيقي الروسي ريمسكي كورساكوف.

يتجاوز كتاب الشمعة ما هو محلي إلى ما هو عالمي وكوني، ويقدم شذرات في فنون متعددة، حتى في مراثيه عن الطيب صالح والدكتور صادق جلال العظم، وجورج طرابيشي، يتجاوز ما هو ذاتي الذي هو قوام المراثي، إلى ما هو جوهري، حيث ينفذ إلى فكرهم وعبقريتهم وفرادتهم.

في الأخير كتاب “كعب أخيل” هو ممارسة منهجية تعتمد في إجراءاتها على النقد الثقافي بعيدًا عن مغاليق النظريات والمصطلحات النقدية؛ وإن صح التعبير لهو بمثابة تمرين عملي/تطبيقي على ممارسة النقد الثقافي، ومن ثم فهو لا غنى عنه لأيّ باحث، بل هو بمثابة علامة طريق في إعمال العقل والتحوّل إلى النقض المعرفيّ الذي ليس هدفه الهدم، بقدر البناء الصحيح، وإعادة الاعتبار لما أُهمل أو حُرِّف أو أصابته الأغاليط. فتحية تقدير للدكتور خلدون الشمعة، على هذا الجهد الألمعي، والاستدلال المنطقي على حججه وآرائه.