تحولات ربيعية في الثقافية العربية

فقد كشفت هذه الحركات لا عن وحشية الاستبداد المحدث ودناءته فقط، بل كشفت عن كلبية الدول الإمبريالية، التي لا تزال تفكر وتعمل بمقتضى انتصارها في الحرب العالمية الثانية، وتتنافس لا على نهب موارد الشعوب وثرواتها وقوة عملها فحسب، بل على رعاية الاستبداد و”إدارة التوحش” في الفضاء “المتوحش”، الذي جعلته “شرقياً” وعالماً ثالثاً متخلفاً.

بل لعل المسألة أبعد من ذلك، إذ تعيد دولٌ (كبرى) اليوم إنتاج العلاقة بين المستعمِر والمستعمَر، لا في علاقاتها بشعوب هذه البلدان فقط، بل في ثقافتها هي نفسها وقيمها المعيارية أساساً، وتعيد، من ثم، إنتاج “الشرق الأوسط” و”الإسلام”، على الأقل، لأن بعض الشرق، كالصين والهند واليابان وأندونيسيا، بات عصياً على التشكيل من الخارج، وفقاً للصورة التي يرسمها له هذا الخارج، فانعطب الاستشراق، ولم يعد لأيّ ثقافة قيمة معيارية مطلقة.

لذلك نعتقد أن الآثار الثقافية للربيع العربي تتعدى الثقافة العربية إلى الثقافة العالمية، لا سيما أن العالمية أو “العولمة من تحت”، كانت في أساس انبثاق هذا الربيع الصاخب، نعني تدفق المعارف والمعلومات والصور في الشبكة العنكبوتية، وأثر هذه الأخيرة في تيسير التواصل والتثاقف والنقاش العام، وتمكين الأفراد عامة والشابات والشباب خاصة من حق الكلام وحرية التفكير والتعبير وتبادل الأفكار والتصورات والرؤى بعيداً عن رقابة الحكومات وأجهزتها الأمنية ورقابة السلطات الاجتماعية وسدنة الحقيقة أيضاً.. ولذلك حرصت الدول الكبرى المعنية ووكلاؤها المحليون والقوى المحافظة المرتبطة بهم، والتي لا تريد “الخروج من القرن العشرين” [1]، على خنقها في المهد. ولكن هيهات. لا تمكن المساومة مع التاريخ.

إننا لا نأمل فقط، بل نتوقع أن تنبثق حركات شعبية في غير مكان من العالم، وأن تعيد بلدان الربيع العربي إنتاج ربيعها، فما دامت ظواهر الاستبداد والاحتكار والظلم والإفقار والتهميش وهدر الإنسانية قائمة، وتتنامى، ستظل الحركات الشعبية ممكنة. إن طيف الحركات الشعبية بات يقلق القوى المتسلطة ومنظريها، على نحو ما يعبر بريجنسكي عن ذلك، في كتابه “استراتيجية أميركا وأزمة السلطة العالمية” (2012)، وينذر بفوضى تزعزع البنى القائمة وعلاقات القوة، وتغير معنى القوة وقواعد السلطة محلياً وعالمياً.

فلا يخطئ من يصف الأوضاع في بلدان “الربيع الدامي”، ولا سيما في سوريا، بأنها فوضى عارمة، أثارتها احتجاجات شعبية سلمية غير مسبوقة في تاريخ هذه البلدان، تجاوزت حد “العفوية الخلاقة” إلى أشكال واعية من الانتظام والتنظيم، تفتح إمكانات جديدة لتجاوز البنى المغلفة، وتزعزع اليقينيات و”الثوابت” التي اعتاشت عليها القوى الاجتماعية والأحزاب السياسية وثقافتها ومثقفوها.

الفوضى، في مقاربتنا، بخلاف رؤية بريجينسكي وغيره، لا تعني خروج الأمور عن السيطرة، فقط، بل تعني الأمور التي لا يمكن السيطرة عليها أساساً، إنها تحفة العلوم الطبيعية والاجتماعية الأحدث، التي تقيم الحد على أساطير السلطة والسيطرة، و”المبيان” [2] الفوكوي، (نسبة إلى ميشيل فوكو)، الذي يرسم خرائط جديدة، ويعيد تشكيل السلطة مرة تلو أخرى.

الفوضى شقيقة الحرية

يكره المثقفون العرب عبارة “الفوضى الخلاقة”، التي أُطلقت في سياق العدوان الأميركي على العراق وتدمير دولته، عام 2003، مع أن الفوضى خلاقة بالفعل، وقائمة في الواقع الفعلي، في قلب أيّ نظام وفي أساسه، وتحيط به من كل جانب، فيزيقياً كان النظام أم أخلاقياً.

فقد يكون النزوع إلى المحافظة على الأوضاع القائمة هو ما يتخفى في كره الفوضى وإدانتها أخلاقياً والعزوف عنها والانصراف عن التفكير فيها، على اعتبارها مضادة للنظام والقوانين والقيم، التي تحكمه، ومضادة للقانون. وليت الأمر مقصور على الانصراف عن التفكير في الفوضى، فالنظام والقانون غير مُفكَّر فيهما عندنا، بل ممنوع التفكير فيهما، شأنهما في ذلك شأن المقدسات والمحرمات.

فإن تعريف القانون (العلمي) بأنه “المتكرر في الظاهرات”، والقانون المدني بأنه “المشترك بين الأفراد والجماعات”، إنما يُهمل غير المتكرر، في الأول، وغير المشترك في الثاني، ويُقلَّل، من شأنهما، مع أن الطبيعة لا تكرر نفسها (بالمعنى الحرفي للتكرار)، والمجتمعات لا تظل على حالها، وكذلك الأفراد والجماعات.

ثمة عادة ذهنية سيئة وشديدة الخطورة، تعزز التفكير النمطي والرؤية الخطية للتطور، والاستمرار المزعوم للتاريخ، وهي ركن من أركان الثقافة السائدة، يعبر عنها القول الشائع “الاستثناء يؤكد القاعدة”، مع أن الاستثناء ينقض القاعدة جزئياً أو كلياً، ويقيم الحد على الاستقراء المتوَّج منهجاً “علمياً”.

خطورة هذه العادة الذهنية تكمن في الإشاحة عن الاختلاف في تفاصيل الواقع واستثنائها، والتقليل من شأن المختلف المستثنى واستبعادهما من ساحة الوعي، من أجل استبعادهما من الفضاء العام والحياة العامة، (أو من دائرة العلم). ومؤدى ذلك، في النهاية، هو الابتعاد عن الواقع، وتخصيص الفضاء العام والحياة العامة، أي جعل الخاص عاماً والنسبي مطلقاً، وذلكم هو الاستبداد.

اختفت كلياً «روح القطيع» التي كانت تسم المسيرات المليونية، فازدانت الساحات والميادين والشوارع بالألوان، وحفلت بحلقات النقاش والرقص والغناء إلى جانب الصلاة

نزعم، في هذا السياق، أن الاختلاف هو أحد تعيُّنات الحرية أو تجلّياتها، إن لم نقل إنه الحرية متعيِّنة. فيكون الموقف من الاختلاف والمختلف ومن الاستثناء والمستثنى أو المستثناة موقفاً من الحرية والكائن الحر مجافياً للواقع. ونعتقد أن ثمة قرابة، في ذهن المتكلمة والمتكلم، بين الاستثناء والاختلاف، لأنهما يتحديان النمط والنموذج أو الطراز، ذهنياً كان النمط أم اجتماعياً وسياسياً وأخلاقياً، ويزعزعان اليقين.

وإلى ذلك، فإن الاستثناء و / أو الاختلاف، أي كل ما يخرج عن النظام، ولا يتسق مع النموذج، ولا ينساق للنمط، هو قوة سلب خلاقة، على العموم. هذه القوة هي قوة الفوضى، أي قوة المعطيات الأولية بالغة الفرادة، كسلوك “س″ أو “ع″ أو “ص” من الأفراد ونشاطها أو نشاطه، والتي لا تُلحَظ إلا عندما تتجه أجزاؤها أو جزيئاتها في اتجاه واحد، فتفاجئ النظام وأهله، كما فعلت ثورات “الربيع العربي”. فللسلب والسلبية معنى بائس في ثقافتنا المبنية على ثنائيات حدية، مع أن السلب هو صنو الإيجاب ولزيمه، ومن دونه لا يكون، والعكس صحيح.

نعني بقوة الفوضى القوة الكامنة أو الطاقة الكامنة في سلوك الأفراد اليومي إناثاً وذكوراً، والتي لا تظهر إلى العيان إلا في سياق علاقاتهم المتبادلة، مثلها مثل القيمة الكامنة في البضاعة أو السلعة، عند كارل ماركس، في كتابه الشهير “رأس المال”. (وبالمناسبة، العلاقات المتبادلة بين الأفراد والجماعات هي التي يتشكل منها رأس المال الاجتماعي، ويتجلى في الانتظامات والتنظيمات والمؤسسات الخاصة والعامة). المعطيات الأولية الماثلة في سلوك الأفراد اليومي، في أيّ مجتمع، لا يمكن حصرها، ولا يمكن التنبؤ بمآلاتها، ولا يجوز التقليل من أهميتها وأهمية آثارها المباشرة وغير المباشرة، فهي الدليل الذي لا يمكن دحضه على أن المجتمع بنية أو منظومة ديناميكية شديدة التعقيد، هي، إذا شئتم، صورة اجتماعية عن البنية الديناميكية المعقّدة أشد ما يكون التعقيد للفرد الإنساني، لا في عضويته البيولوجية فقط، وهي بالغة التعقيد، بل في بنيته الروحية. هذا التعقيد هو مناط استقلال الفرد وفرادته وحريته. الفرادة والاستقلال والحرية، وكلها نسبية، هي التي يتولد منها «الكايوس» الاجتماعي، إذا جاز التعبير، أو الفوضى في المجتمع، التي يتولّد منها ويمكن أن يتولد ما لا حصر له من الانتظامات والتنظيمات والمؤسسات. فلا يمكن استنفاد الفرد وسلوكه اليومي ونشاطه في أيّ نموذج أو نظام أو تنظيم.

نعتقد، من هذا المنظور، (منظور التعقيد)، أن الحركات الشعبية السلمية هي تحدي الاستثناء للقاعدة، والاختلاف للتشابه، والهامش للمتن أو المركز، والوجود بالقوة للموجود بالفعل أو الممكن للقائم والمتحقّق، وتحدي غير المرئي للرائي..، لذلك يخطئ من يظن أنها لم تؤثر في الثقافة العربية، ولا تؤثر في الثقافة العالمية، ولو بدا تأثيرها طفيفاً لذوي التفكير النسقي، والتصور الخطي للواقع والتاريخ، ممن لا يألفون “التعقيد”، ولكنه يشبه “أثر الفراشة” في تغيُّر المناخ، كما تبين الفيزياء الحديثة. أجل لقد غير “الربيع العربي” المناخ الثقافي؛ فما كان للحرية أن تكون شعاراً ومطلباً لو لم تكن الحركات الشعبية ناتجة من الحرية ذاتها، أي من الخروج على النظم الاجتماعية والسياسية والثقافية المفروضة بالقوة. فلا نعتقد أن هذه الحركات كانت تطلب الحرية من أحد، بل كانت تريد فرض نفسها وفرض الاعتراف بها على السلطات والنظم.

“إذا لم نحب العالم لا نستطيع أن نكون أحراراً فيه”[3]

نعتقد أن السلفية والأصولية، اللتين وسمتا الشطر الأعظم من الثقافة العربية، في نصف القرن الماضي، واللتين تعربدان اليوم، بصورة الثورة المضادة وأشكال همجية من العنف والإرهاب، تنمّان على كره العالم وكره الذات، أي على عدم تقبل الذات، وعدم تقبل الآخر المختلف، وهما أساس عدم تقبل العالم، لذلك كانت الثورات السلمية مشروع قطيعة مع هذا العدم وهذه العدمية، إذ اقترن الحراك الشعبي بأشكال بهيجة من الغناء والرقص والموسيقى، وابتكر الشابات والشباب لغة جديدة وأساليب تعبير جديدة، تدل على تقبل الذات وتقبل الأخرى والآخر وتقبل العالم، والاحتفاء بالحياة، هذه اللغة وهذه الأساليب لا تقوى الثورة المضادة على قمعها، فقد شقت طريقها إلى الأدب والفن خاصة وسوف تمضي في الفكر والسياسة عاجلاً أم آجلاً. أجل، إن الأدب والفن اللذين ينهضان اليوم هما صورة الحركات الشعبية السلمية ومن إنتاجها، وليس غريباً أن “عودة الروح” تبدأ بنهوض الأدب والفن والابتكار والإبداع، وأن “الفلسفة تأتي متأخرة دوماً”، حسب هيغل.

لم نر في الشابات والشباب، على مدى أشهر، مجاهدات ومجاهدين أو مناضلات ومناضلين متجهمات ومتجهمين، بل رأينا أشخاصاً فرحات وفرحين مفعمات ومفعمين بالحياة والحب والأمل واستحضار المستقبل. الثورة السلمية كانت ثورة جذلى، يتألق فيها الروح الإنساني، ويتدفق مع كل نداء بالحرية والكرامة. لقد اختفت كلياً «روح القطيع» التي كانت تسم المسيرات المليونية، فازدانت الساحات والميادين والشوارع بالألوان، وحفلت بحلقات النقاش والرقص والغناء إلى جانب الصلاة، وباللافتات المختلفة اختلاف الأفراد الذين يرفعونها، ولم تخل من الطرافة والمرح وخفة الظل.. لقد برزت أشكال جديدة للحياة الانسانية لها ملامحها الثقافية الخاصة. الدلالات العميقة لهذه الملامح هي إرهاصات تقبل الذات وتقبل العالم وإمكانية العيش بحرية.

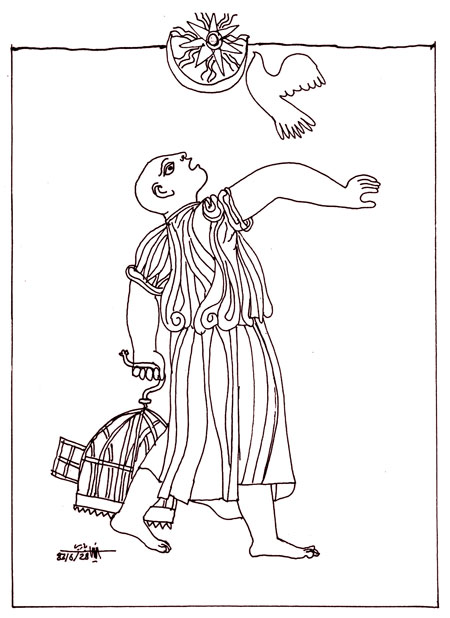

لوحة: فيصل لعيبي

الثورة المضادة من هذه الزاوية نكوص إلى القطيعية والغريزية، وإعادة إنتاجهما وإنتاج عوامل الكراهية، التي يثوي في أساسها الحصر وعدم تقبل الذات والتبرم من الحياة. مع الثورة المضادة حلت ثقافة الموت، ثقافة القتل والتدمير والاغتصاب والتشريد.. محل ثقافة الحياة البازغة، وحلت ثقافة العدم محل ثقافة الوجود الإنساني الممكن، وثقافة الكراهية المتأصلة في التاريخ محل ثقافة المحبة والصداقة المدنية الممكنة.. كره الحياة الإنسانية مؤسس على كره الذات الإنسانية. يحتاج المرء إلى أن يتخلى عن عقله وضميره لكي يعتقد أن التوحش، الذي انطلق من الخافية الجمعية المتصلة بالغريزة الحيوانية، هو الكلمة الأخيرة للتاريخ.

يقظة الروح الفردي واكتشاف الذات

فكرة الذات فكرة حديثة تأسست على النزعة الإنسية لعصر الأنوار، وظهور الفرد على مسرح التاريخ. ولعل تعبيرها الأولي هو الكوجيتو الديكارتي الشهير”أنا أفكر، إذن أنا موجود”، الذي يقضي أن يكون تصور الذات إبستيمولوجياً على أنها ذات عارفة، في مقابل أو إزاء «موضوع» معين تحكم الذات فيه أو له أو عليه، أو أن تكون فكراً إزاء امتداد، أي إزاء وجود مادي، فلا تخرج هذه الثنائية عن ثنائية الماهية والوجود، أو الروح والمادة. الذات الفردية (“الأنا”ego أو «النفس» self) التي كانت تعد مركز الكون، صار ينظر إليها نظرة علمانية، على أنها مصدر أفعالها، ومسؤولة عنها، وهذا ممّا سيؤسس فكرة الاستقلال أو الذاتية.

مع ولادة تصور أحدث للذات الفردية تراجع مفهوم “الإنسان” (المجرد)، الذي يعتبر مصطلحاً حيادياً (بحكم التجريد) مرادفاً للذات في الخطاب الإنسانوي لعصر التنوير. “من هنا كانت فتنة النقد أو التفكيك ما بعد البنيوي للذات (وآليات تشكيلها) في النظرية النسوية وما بعد الكولونيالية، لأن المرجعية الاجتماعية لمقولة “الإنسان” الفلسفية كانت الذات المذكرة البيضاء الأوروبية التي تصوّرها هذه الخطابات ذاتاً مهيمنة”، وعالمية أو كونية معيارياً؛ إذ يقوم تشكيل مثال النزعة الإنسانية العالمية على سمة عنصرية؛ فلكي يكون الغرب قادراً على إثبات الإنسانية لنفسه كان في حاجة إلى خلق آخرِيه (others) بوصفهم عبيداً ووحوشاً [4].

قد لا يسوغ الحديث عن ظهور مفهوم الذات الفردية العلماني، بغض النظر عن تاريخية هذا الظهور، أي انتقال الجماعات من “حالة الطبيعة” إلى “الحالة المدنية”، (ماكيافيلي، هوبز، لوك، روسو [5]) وما تبع ذلك من تحول الإحداثيات التي كانت تنظم الكون الرمزي للمجتمعات الوسطوية على مدى قرون. ذلك التحول الذي كان نتيجة تغيير جذري في بنية الإنتاج الاجتماعي وعلاقات الإنتاج، دشنته “الطبقة الثالثة”، كما سماها الأب سييس، الطبقة التي هزت أركان النظام البطركي، ودكت أسواره، فتحرر الأفراد شيئاً فشيئاً من ربقة العلاقات التقليدية.

في خضم هذا التغير الاجتماعي الاقتصادي والسياسي والثقافي، الجذري، ظهر المفهوم العلماني” للأنا” الفردية، بصفته وعياً مجرداً وكونياً متحرراً من كل تجسد وموضعية. الأنا أو الذات، بما هي وحدة قانونية وفلسفية ومفاهيمية ونفسية، ستجد معناها الكامل في فرضية السيادة والاستقلال، التي تمنح الذات منزلة عالمية يتم إنتاجها وفق استراتيجية معقدة، مؤسسة على مبدأ القوة والغلبة والاستتباع، الذي تجلّى في حركة الاستعمار، الحركة التي غدت معها الذات المستقلة هي الذات المستعمِرة والمهيمِنة. ذلك لأن بناء الذات يتطلب طرفاً آخر تميز الذات نفسها عنه، وتؤسس سيادتها واستقلالها على تبعيته وخضوعه، وفاعليتها على انفعاليته، وإيجابيتها على سلبيته، وحداثتها على تخلفه. هذا الطرف “الآخر” يظل مكبوتاً. وحضوره “المنسي” أو المكبوت هو بالتحديد شرط لاستقلال الذات المهيمنة وعالميتها. هذا المفهوم “الغربي” للذات سيؤثر في تشكيل الذوات الفردية والجمعية، في العالم غير الأوروبي، ولا سيما في البلدان التي عاشت تجربة الاستعمار الغربي المباشر.

إن نقد الحداثة يستمد شرعيته وقيمته وضرورته من تفكيك هذه الاستراتيجية، استراتيجية السيادة والاستقلال، وتعرية جذورها، ودحض مبادئها الفكرية والسياسية والأخلاقية، والكشف عن آثارها في تشكيل الذات/الذوات الخاضعة والتابعة و”المتخلفة”، وبكلمة واحدة: المؤنثة. لذلك لا يستقيم الحديث عن استقلال الذوات وحريتها وسيادتها على نفسها، من دون تفكيك مقولتي الاستقلال المطلق والسيادة المطلقة والكشف عن الروح العبدي (نسبة إلى العبد) الذي يسري فيهما، وإعادة بنائهما، على نحو يصير معه الاستقلال مقاومةً لجميع الشروط التي تجعل التبعية ممكنة، والسيادة مقاومةً ونفياً لجميع الشروط التي تجعل الخضوع ممكناً، أي إعادة بنائهما على مبدأ النديّة والتشارك الحر. وهذا ما ظهرت إرهاصاته في الحركات الشعبية السلمية، وهو من أهم المكتسبات الثقافية. آية ذلك أن ما نسميه يقظة الفردية واكتشاف الذات اقترن بانفتاح ذهني على مقولة المجتمع المدني، والدولة الوطنية، وفكرة المواطنة المتساوية، المؤسسة على الاعتراف المتبادل بالجدارة والأهلية والكرامة الإنسانية والوطنية. وهذه خطوة حاسمة في التحول من الأنا الطبيعي إلى الأنا المدني، ومن الغريزة إلى العقل وما يقيمه من حدود وما يعينه من معايير.

يتسم الأنا الطبيعي بغلبة الأفعال الغريزية على الأفعال الواعية؛ إذ الغريزة باعث طبيعي على أفعال معينة يصعب فهمها وتحديد غاياتها، لصعوبة فهم بواعثها. ويمتاز الفعل الغريزي بلا شعورية الدافع النفسي الذي يكمن وراءه، ومفارقته للسياقات الواعية (وهو ما يفسر حالات النكوص إلى الهمجية والتوحش وأشكال اللامعقول واللاأخلاقي، هنا وهناك). يبدو الفعل الغريزي حادثاً نفسياً على شيء من الفجائية أو نوعاً من قطع استمرارية الواعية؛ لهذا السبب نحسه “ضرورة داخلية”. وهذا هو التعريف الذي أعطاه كانط للغريزة [6]. نعتقد أن بعض الأفعال الغريزية تنبثق من خافية الفرد الشخصية، في حين تنبثق أفعال أخرى من “الخافية الجامعة” في الفرد نفسها أو نفسه، وهذه أكثر غموضاً وإبهاماً من الأولى، لأن محتوياتها ترجع إلى تاريخ النوع، بل إلى تاريخ الحياة [7]. ومن ثم، يمكن اعتبار الأنا المدني، الذي أرهصت به الحركات الشعبية، قطيعة واعية مع الأنا الطبيعي غير المرفوع. فمن أبرز سمات المدنية سيطرة الأفراد على أفعالهم وتوجيهها نحو غايات معينة، فردية وجمعية، خاصة وعامة.

إن نقد الحداثة يستمد شرعيته وقيمته وضرورته من تفكيك هذه الاستراتيجية، استراتيجية السيادة والاستقلال، وتعرية جذورها، ودحض مبادئها الفكرية والسياسية والأخلاقية

لذلك يمكن التفريق، على نحو واضح، بين الأنانية بوصفها تعبيراً عن الأنا الطبيعي، وتقابلها الغيرية، (الأنا ضد الغير، نحن ضد الأغيار أو الغوييم) وبين الأنوية المعبرة عن الأنا المدني، وتقابلها الآخرية (أنا/الأخرى والآخر، الأخرى والآخر كلاهما “أنا”). ونلاحظ أن الأنانية لا تزال ثاوية في ثنايا الأنوية، وستظل كذلك، ما دام الطبيعي ثاوياً في ثنايا المدني. وفي مجال الغيرية يجب أن نفرق بين الغيرية التبادلية (الانتقال من الأنا إلى الأخرى والآخر، وبالعكس) أو الغيرية المعتدلة، التي منها الغيرة، بمعانيها المتناقضة شكلاً [8]، وبين الغيرية الجذرية، التي تعني ذوبان الفرد في الجماعة، وتماهي التابع والتابعة بالمتبوع، والعبد والعبدة بالسيد، وتماهي المحكوم بالحاكم. ومن ثم يجب التفريق بين الذات الطبيعية (الهووية) المؤسسة على المغايرة والتفاصل، والتي تسم النزعات العرقية والمذهبية، وبين الذات المدنية المؤسَّسة على الاختلاف والتواصل، والمؤسِّسة للسلم المدني والتشارك الحر. هذا التفريق لا يُظهر ولا يُضمر أيّ حكم على الأفراد، بل يحكم على العلاقات السائدة، التي تحوِّر العلاقات الواقعية بين الأفراد والجماعات، والتي ينبغي نقدها ومقاومتها وتغييرها.

يتصل بذلك أوثق اتصال تضخم الــ(نحن) على حساب الــ(أنا)، بحيث يتكلم الفرد أو يتكلم باسم الجماعة ونيابة عنها، فتغدو الجماعة مطابقة لتصور الفرد عن نفسه، ورامزة إلى ذوبان الفرد فيها وتبديد ذاته وامّحاء شخصيته: (نحن بني يعرب أعرب الناس لساناً وأنضر الناس عودا.. نحن أساتذة العالم وهداة الأمم وحاملو رسالة السماء..). النحن هنا لا تدل على أفراد مختلفات ومختلفين، بل على جوهر أو ماهية، أو على هوية جوهرية، “هوية بلا ذات”، بتعبير فتحي المسكيني.

منذ انطلاق الحركات الشعبية السلمية، واستعادة الأفراد حق الكلام وانبثاق الأنا المدنية، استعادت الــ(نحن) حقوقها، فصارت تعبر عن مجموعة من الأفراد المختلفات والمختلفين، تؤطرهم تنسيقية أو “حركة” أو منظمة أو جمعية أو ندوة.. هي مرجعية ذاتها، ولها سيماؤها الواضحة المختلفة عن غيرها، مما نشاهده على مواقع التواصل الاجتماعي ونعاينه في الواقع الفعلي. هذا يعني تحقق نوع من توازن بين الفرد والجماعة، بين الفرد والمجتمع، ومآلاً بين المجتمع المدني والدولة الوطنية، ويؤذن بتحولات ديمقراطية جذرية تتعدى نظام الحكم الديمقراطي إلى المجتمع الديمقراطي.

حضور المرأة في المجال العام

لقد آذنت الحركات الاجتماعية السلمية بكسر احتكار الرجل للفضاء العام وسيطرته على الفضاءات الخاصة، فكسرت فكرة الفروق الجنسية المطلقة بين الرجال والنساء، وطعّمت مبدأ المساواة، الذي كان شعاراً ويوتوبيا، بمبدأ الحرية، الذي كان شعاراً ويوتوبيا، لا يشملان الحريات الشخصية، فاستقام معنى المساواة ومعنى الحرية، وتعاشقا، بتحولهما معاً إلى ممارسة خلاقة. (الشابات يتشاركن مع الشباب مشاركة ندية في استعادة حق الكلام وتملّك الفضاء العام). فقد كانت مشاركة النساء في الحركات الاجتماعية السلمية لافتة للنظر، وأخذت هذه المشاركة تتحدى البنى البطركية والثقافة الذكورية التي هي قوامها وعمادها.

خرجت المرأة إلى الميادين والساحات وشاركت في الاعتصامات والإضرابات.. لا على خلفية أن “المرأة تستطيع أن تقوم بما يقوم به الرجل”، هذه المرة، وهو مبدأ رديء للمساواة بين الرجال والنساء، بل على خلفية أن المرأة تريد ذلك بوعي وتصميم واضحين، على اعتبارها كائناً إنسانياً مستقلاً، ولها إرادتها المستقلة ورؤيتها المستقلة للحياة. كان ذلك من أهم الأثار الثقافية للحركات الاجتماعية. آية ذلك أن وطأة الثورة المضادة، ووطأة العنف والإرهاب كانت، ولا تزال أشد على المرأة منها على الرجل، لا لأن “المرأة ضعيفة” وهشة، بل لأن السيطرة على النساء هي العمود الفقري للبنى البطركية والثقافة البطركية. فقد لمست القوى المحافظة في مشاركة النساء الحرة تهديداً جدياً، لا لمصالحها فقط، بل لسلطتها ونفوذها أساساً. مشاركة النساء ومبادراتهن كانت وجهاً من وجوه التمكن الكياني والاستقلال الذاتي، أو مقدمة ضرورية من مقدماتهما، باعتبارهما أساس الأنوثة الأصيلة والذكورة الأصيلة، من شأنهما تعرية عوامل القهر والهدر، حسب مصطفى حجازي، وتعرية واقع الإنسان المبتور، الذي يتنكر جانبه الذكوري لجانبه الأنثوي، وبالعكس، حسب اجتهادنا.

التمكن، من أحد وجوهه، هو تملّك المكان – الزمان، نعني تملك العالم، عالم الفرد والجماعة، بالمعرفة والعمل، أو تأسيس الذات في العالم، لكي يكون عالمها، لا مجرد تملّك الأشياء (الملكية الخاصة عامة وملكية وسائل الإنتاج خاصة). التمكن الوجودي، هنا هو تذويت العالم وأنسنة الذات. لا نبتعد بهذا أبداً عن واقع معيش، فالعلاقات التي نشأت بين الأفراد إناثاً وذكوراً، في خضم الحركة الشعبية، كانت بالأحرى علاقات تذاوت متكافئة، لا المرأة موضوع لإرادة الرجل وسلطته، ولا العكس ولا الصغير/ة موضوع لإرادة الكبير/ة ولا العكس، ولا الفقير/ة موضوع لإرادة الغني/ـة وسلطته/ـها ولا العكس. هذا المحرز الثقافي التاريخي لا يجوز التغاضي عنه، ولا يجوز التفريط به وتبديده. إنه العنصر الثوري، أي التغييري، الأصيل في الحركات الشعبية السلمية، به ومعه تتغير البنى الثقافية تغيراً جذرياً.

امتلاك المكان شرط امتلاك المكانة، بصرف النظر عن مسألة العدالة الاجتماعية، فالخصاء الوجودي المصاحب للتجريد من مقومات القوة الكيانية وهو مأساة المهمشين؛ هو إقصاء هؤلاء من الحيز العام، الذي يقتصر على الأقوياء وذوي الاقتدار. وتلكم هي مأساة بطالة الشباب، التي عبر عنها البوعزيزي تعبيراً أشعلت رمزيته شرارة الثورة. ولكن فكرة العدالة لم تغب عن ثورات “الربيع العربي”، التي تُعدُّ آليات الاصطفاء والتهميش المجحفة والاستنسابية من أبرز أسبابها، وإن غلب التركيز على “العدالة الانتقالية”، بما تعنيه من ردّ المظالم ورفع الظلم وجبر الضرر ومحاكمة من يشتبه في ارتكابهم جرائم القتل والتدمير والاغتصاب والتشريد، علاوة على المجازر الجماعية واستعمال الأسلحة المحرمة دولياً.. تمهيداً لمصالحة وطنية تسمح بإقامة عقد اجتماعي جديد. الأهم من ذلك كله في موضوع العدالة هو كونها تركيباً فريداً بين المساواة والحرية، أشبه ما يكون بتركيب الماء من الهيدروجين والأوكسجين، إذا انفصل أحدهما عن الآخر يصير الهيدروجين ساماً والأوكسجين حارقاً.

الممارسة العلمانية وقتل الأب

كتب مصطفى حجازي “لأول مرة يكسر الشعب أصنامه، ويُسقط فرعونه بدون بطل منقذ يقود عملية الكسر، ويرفع الغبن عن الجماهير. لأول مرة ينتزع الشعب المرجعية، وتصبح سلطته هي المعيار. إن إسقاطات هذا التحول الثقافي البنيوي أبعد بكثير مما قد يبدو لأول وهلة، إذ أصبح الإنسان مرجعية ذاته، والجماعة مرجعية ذاتها. كُسرت مع إسقاط الفرعون أخلاق الطاعة التي تختلف جذرياً عن أخلاق التوافق. ومع كسر أخلاق الطاعة الأبعد دلالة وتأثيراً من مفهوم الحرية السياسي، الذي يحتمل التأويل والاجتهاد، يُفتح السبيل أمام انطلاق طاقات الحياة ومرجعيّتها، ويُفكّ أسرها وارتهانها لإرادة فوقية كلية الجبروت تفرغ كيان التابعين من كثافته تجاه الفرعون. أدى هذا التحول الرئيس إلى تحول ثقافي آخر يتمثل في كسر البنية البطريركية المهيمنة على نظم العلاقة والتفاعل في المجتمع. هذه البنية هي نسخة معدلة من الفرعنة تفرض أخلاق الطاعة وسماع الكلام لقاء الرعاية والحماية، (كما يقول هشام شرابي). تتكرر (هذه النسخة) في علاقات الرؤساء بالمرؤوسين، والآباء بالأبناء، والإناث بالذكور. البنية البطريركية تتمثل في قتل الأب للأبناء من خلال إتباعهم وسلب إرادتهم ومرجعيّتهم.

أبرز ما يميز الثورة هو التحول من العلاقات العموديّة الفوقيّة إلى العلاقات الأفقيّة التشاركية في حالة من المساواة ما بين الرجل والمرأة والشاب والشابة الذين أسهموا بنفس القدر والفاعلية في قيادة الثورة وتوفير مقومات نجاحها. حتى المحجبات والمنقبات أسهمن بالزخم نفسه، مما يفتح الباب أمام تحرر فعلي للمرأة طال نضالها من أجله. لم يقتصر الأمر على كسر البنية البطريركية، وإنما تجاوزه إلى قلب حقيقي للأدوار حيث أصبح الشباب هم المرجعية.

وإلى ذلك “حرر الإعلام الاجتماعي جمهور المشتركين والجمهور عموماً من التواصل الفوقي أحاديّ الاتجاه، الذي يرمي إلى التلاعب بالعقول وإدارة الإدراك بما يخدم السلطات الرسمية أو المالية، (فحوّله) إلى تواصل أفقي تفاعلي يتساوى فيه الجميع، بحيث يصبح كل فرد مرسلاً ومستقبلاً ومحاوراً مشاركاً في آن معاً وصولاً إلى صناعة المواقف والقرارات، مما يشكل ولوج مرحلة ديمقراطية الإعلام فعلياً. وهو ما يضفي الشفافية على المادة الإعلامية.. ويؤسس لقيام الذكاء الجماعي”[9].

أخيراً، يمكن القول إن “الربيع الدامي” أهدى إلى الثقافة العربية فوضى خلاقة، ولدت ويمكن أن تولّد أنظمة معرفية وثقافية واجتماعية وسياسية جديدة. لكن هذه الأنظمة الجديدة لا تترسخ وتتعمق، وتعيد تشكيل نماذج المعرفة والإدراك والتمثل والعمل، فتدشن مرحلة جديدة من التطور الثقافي، إلا بتغيير النظم التربوية والتعليمية تغييراً جذرياً، يتماشى مع أفق الحركات الشعبية، وهذا مما يجب أن يوضع على رأس جدول أعمال المجتمعات والدول المعنية.