تعرية الاستبداد وهيمنة "القيم القروية"

غابت الرواية السياسية عن النتاجات الأدبية في العالم العربي في الفترة الأخيرة، مع استثناءات قليلة. وفي حضورها لم تعمد إلى المُباشرة بقدر ما توارت خلف أقنعة التاريخ تارة، والرمز تارة ثانية، والاستعارة (الأليغوريا) تارة ثالثة. لكن الرواية السياسيّة المُباشرة التي تنتقد أنظمة الحُكم، وتُعرّي بجرأة بطش أجهزتها الأيديولوجية، وتظهر إخفاقاتها على النواحي الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها، توارت تمامًا، فالظرف السياسي وتعقيدات الحُكم في العالم العربي، لا تسمح بوجود مثل هذه الرفاهية في الكتابة، وكذلك لا الجوّ العام (لو استعرنا عنوان كتاب إبراهيم داوود) المُحيط يتسع للاختلاف وتعدُّد الرؤى، ولو بالخيال.

اختفاء الرواية السياسيّة عن واقعنا العربي، مؤشر حقيقي يكشف في المقابل عن غياب الحرية، وهي التيمة التي تتغنى بها (أو تنشدها) الرواية السياسيّة، ومن أجلها ينتقِدُ الكُتَّاب أنظمة الحكم، بل يضعون أنفسهم مَوضع المُعارِض لها، فينالون حِصتهم من التنكيل، والإقصاء. لكن لا نُنكِرُ أن جزءًا من هذه الكتابات، قد تشكّل في المنافي، وفي بلاد المهجر، حيث تنسّمَ الكُتَّاب نسيم الحرية، وراحوا يجأرون بصيحاتهم المعارضة للأنظمة الاستبدادية، والتنديد بآلياتها الدكتاتورية في قمع المعارضين لها، على نحو ما شهدت الرواية العراقية في حِقبة صدام حسين، وإن كان قوبلت هذه الأعمال بالرفض والمصادرة، وغيرها من أشكال قمعيّة أوقفتْ انتشارها، للحدّ من تأثيرها.

وطأة الاستبداد

يُعتبر الكاتب الليبي سالم الهنداوي، واحدًا من المعارضين لنظام القذافي في ليبيا، بل كان أحد الوجوه التي ندّدت بالسياسات الباطشة، ومخاطر استحواذ أفراد بعينهم على السلطة، وقد تصدّى لهذا بالقول والكتابة على السواء. لذا تميّزت كتاباته على اختلاف أنواعها؛ مقالة، قصة رواية، بطغيان الجانب السياسي، والنبش في سرادق السياسة وتأثير هذا على الحياة الاجتماعية كما وُصِفَتْ أعماله من قبل. فهو يسعى بكتاباته إلى تفكيك الواقع العربي، وما يحيط به من أقانيم تُعرقل تطوّره، وتجعل من نخبته المثقفة مُدَجَّنَة، وغير فاعلة، بل لا يعوّل على تفكيرها، لأنّه بكل بساطة صار تفكيرًا عقيمًا، لا يحلّ الأزمة بقدر ما يُعَقِّدُها.

فكما يرى (في حوار له مع مجلة نزوى) أن “السُّلطة دائماً آثمة وتتسيَّد بأدواتها على المجتمع دفاعًا على مصالحها وبقائها، فيما الثقافة تقوم على المعرفة بجوهر النظام الديمقراطي، وشكل إدارة الحُكم على قاعدة التعايش السّلمي والعدالة والمواطنة… هذه هي المبادئ السامية التي يُنادي بها المثقّف ويقارع السُّلطة في سبيلها… حتى الأحزاب على اختلاف شعاراتها لم تحقِّق هذه الغاية، لأنها دائماً تسعى للسُّلطة.. المثقّف، خارج السُّلطة، هو الضمان الفكري الوحيد لمستقبل الأمة.. الفكر هو مَن ينير عقل الناس، وليست الشعارات لحُكم الناس”.

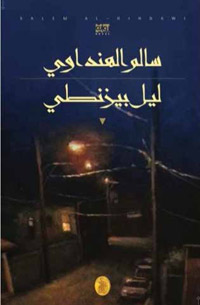

صدر له مؤخّرًا عملان روائيان؛ هما “رحلة نوح الأخيرة، وليل بيزنطي” (صدرا عن المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر). أوّل ما يلفت الانتباه بعد الانتهاء من قراءة رواية “ليل بيزنطي” أن المؤلف يشير في نهاية الرواية إلى زمن كتابتها، الذي يرجع إلى نهاية التسعينات (تحديدًا في عام 1998)، أثناء اغترابه في قبرص. وفي حوار له، أشار إلى أنه كان على وشك نشرها في القاهرة، في السلسلة التي كان يشرف عليها إبراهيم أصلان، لولا ظروف حالت دون تحقيق ذلك. وهذه الإشارات مُهمّة بمكان، فالنص أشبه باستشراف لانتفاضات الشعوب العربية التي بدأت شعلتها مع ثورة الياسمين في تونس، وما زال صداها يحوم في كثير من البلاد العربية التي أنَّتْ وضَجِرت من (بـ) مساوئ وفساد الدكتاتوريات. ولو أُتيح للرواية نشرها في زمن كتابتها لصارت رواية النبوءة بالخلاص من هذه الأنظمة. أو الرواية المانيفستو التي رسمت الطريق لإسقاط هذه الأنظمة الخاشمة.

تبدو الرواية في حجمها الصغير (حيث لا تتجاوز 82 صفحة من القطع الصغيرة) أشبه بنوفيلا قصيرة، وهو ما يضرب في مقتل مفهوم “البدانة الروائية” التي يراها سعيد يقطين “مرض العصر”، وإن كان يراها البعض هي المعيار في كتابة الرواية، كما هو ملاحظ الآن. على كلّ نحن أمام رواية سياسية بامتياز، لا تداهن أو توارب، بل تُفصح من جملتها الافتتاحية، عن مضمونها في نقد الأنظمة الحاكمة، وبؤس الواقع الاجتماعي، وزيف الشعارات والمبادئ، التي تجأر بها الحكومات عن الديمقراطية والانتخابات والرخاء، وغيرها من مقولات استهلاكيّة يسعى بها القادة لتخدير الشعوب، من أجل الظفر بأصواتهم أمام لجان الانتخابات. رواية تكشف عن بؤس الواقع السياسي الذي تعيشه الشعوب العربية، وأثر هذا البؤس في الوحل الذي تتعثر فيه الشعوب، ويُثْقِلُ خُطَاها نحو التقدم والتنمية، وكأن قدرها الأبدي أن تحمل صخرة سيزيف، وألا تحيا كما تستحق وتطيب لها الحياة.

تنتقد الرواية منذ استهلالها كافة الأوضاع التي يعيشها الناس، حتى بدأت المدينة غير المُسماة في إشارة إلى كونها مدينةَ رمزا، لأي مدينة تتشابه معطياتها مع هذا المناخ الكابي الذي هو حاضر ومهيمن على أجواء الفصل الأول برمته. فيقدم الراوي مدينة بلا ملامح، مدينة أشبه بمدينة الأموات أو مدينة ضدّ الحياة “فلا صوت لفيروز في هذه المدينة، لا صوت للصباح، العصافير ناعسة، لا رفيف لأجنحة بين البنايات القديمة، لا زقزقة على النوافذ وأسلاك الكهرباء، ولا شقشقة على الأشجار”.

المدينة الشّبح

رواية مثل الطلقة التي تخرج لتصيب هدفها، دون مواربة أو احتيال، فلا تعتمد حكاية معينة، تمرّر خلفها رؤى الراوي المعارضة للأوضاع، بل هي بمثابة بيان ثوري يعرّي استبدادية السُّلطة، وفشلها وسطوتها في الوقت ذاته. كما لا توجد شخصيات بالمعنى المألوف للشخصيات الروائية، وإنما يقدّم الراوي شرائحَ تمثيلية للمجتمع وطوائفه في صراعها (أو عراكها) الأبدي مع واقعها البائس والمزري في آنٍ؛ كالأستاذ الجامعي (عبدالودود، أستاذ الفلسفة)، والطالب (محمود الذي يعدّ رسالة دكتوراه عن أخلاق القرية) والرأسمالي صاحب العمارة (خليل الجزّار) وصاحب المقهى (بركات)، والفلاحة القروية (زينب) التي تسرقها أضواء المدينة فتتحوّل إلى داعرة، ورجال الدولة بكافة فئاتهم وغيرهم، إضافة إلى العمّال الذين يَسيرون ثقال الخُطى إلى أماكن عملهم.

يأخذنا الراوي إلى عُمق المأساة التي تعيشها المدينة، أو مَعالم المَوات التي تبدو عليها المدينة الشبح، فيصفها بأنّها “مدينة بلا طين ولا طحين ولا عجين، مدينة عارمة في الرذيلة، لا هي أصيلة ولا هي بديلة، مدينة معاصرة برئتيْن من إسمنت وإسفلت وقلب من حجر”. وتارة أخرى يصفها بأنّها “تمشي في غموضها إلى غير سبيل”. صارت أشبه بالمدينة المسخ؛ فأُناسها وهم يتماوجون كالقطعان التائهة “يشبهون بعضهم بعضًا في الشكل واللون والكدر”، بل إن كلابها لا تنبح بل تهيم في المدينة “ككتيبة مشاة مهزومة بحثًا عن فضلات دكاكين اللحم”.

الأغرب أنهم قد “جاءوا إلى هذه المدينة بلا سبب، وتاهوا في الزحام”. كل شيء أصيب بالتبلُّد والجمود فلا يتغيّر فيها – كما يقول العجوز الضرير – شيء سوى كلام المبصرين، وهم يجأرون بالشكوى من “جحيم العيش في البلاد” وهم يصفون “غلاء الطحين والدجاج والحليب”. وقد شاخوا على عتبات المدينة، بوهم الانتظار بعد أن وئدت أحلامهم “بافتتاح البرلمان وسينما الاستقلال وملهى السلام أو بافتتاح المدرسة المختلطة وحديقة الحيوان”.

الرواية لا تشير إلى أحداث أو وقائع بعينها، باستثناء احتجاجات الطلاب على ارتفاع أسعار اللحوم، وإنما هي تصف حالة عامة مستشرية كالفيروس؛ حالة من الفساد في كل شيء، تبدأ من الفساد السياسي، ولا تنتهي عند نقطة معينة، فتسرد عن الفساد الأخلاقي حيث يأتي الأجانب والغرباء الغامضون، إلى عمارة خليل الجزّار، ويدخلونها كالأشباح، وتكون العاهرات المُجندات “قد فتحن باب الليل لأسرارهم”. مرورًا بفساد العقل وجموده دون أن يتصدى لمواجهة أي مشكلة، في تأكيد إلى الترابط الشرطي بين سيادة مناخ الحرية، ورعرعة الفكر الخلّاق والمبدع، أو حدوث العكس.

فالعقلية العلمية التي تعدُّ منارة التنوير، وهي عقلية أستاذ الفلسفة في الجامعة عبدالودود، الذي يحاضر في كل شيء وله نظرية في الجنس شرحها للطلبة داخل قاعة الجامعة توازي بين الفياغرا و”شرش الزلوع”، ويتفتق ذهنه لمواجهة موجة الغلاء التي تضرب المدينة، بنظرية اقتصادية مفادها، تربية الماعز في البيوت والمدارس والجامعات، فقد دخل الماعز عقله. ويرى أن “الماعز ثروة وطنيّة وقومية يجب أن تدعمها الدولة من أجل الاستقلال الغذائي”. كما يفكر في أن يطلب من طالبه الباحث (محمود) أن يتناول موضوع “أزمة البطاطا وتأثير محصولها على سكان المدينة”، بدلاً من موضوع “أخلاق القرية”.

لا تكف الرواية بلغتها السّاخرة عن انتقاد كافة أنظمة الحكم، وتدخُّلها المشين في الأمور، فينتقد الأحزاب السياسية والبرلمان، وأجهزة الدولة السيادية، بل يطول انتقاده إلى رأس الدولة. كما تكشف عن تأثير هذه السياسة الخاطئة عليهم. فأفراد المجتمع وسلوكياتهم وتشوهاتها في بعضها هي نتاج سياسات الدولة وأجهزتها التي تسعى لخلق نموذجها من المواطنين الشرفاء، ومن ثم تعرّي هذه السياسات حيث يلجأ النظام الحاكم إلى حرمان الطبقة المسحوقة من فرص العمل ليؤمن حملات انتخابية، يرفع الشعارات الديمقراطية لتحقيق أحلام المسحوقين في الحرية والعدل والمساواة. ولذا يقرِّرُ بكل أريحية أنه “لا يوجد في العالم العربي نظام ديمقراطي واحد يمكن أن يلتقي مباشرة مع مصلحة الشعب، حتى لو كان نظام الخليفة عمر بن الخطاب!”.

قيم القروي الفاسدة

تذهب الرواية بعيدًا، وهي تشخِّصُ الداء الذي تُعاني منه الشعوب العربية قاطبةً، فهي تُحمّل نظام القبيلة فساد الرؤية في إدارة الدولة، فقد زحفت القرية على المدينة “بحوافر الحمير والبغال“، فمصدر المأساة كما يرى طالب الدكتوراه محمود “أن القروي الجاهل يحكم المدينة برؤية راعي الغنم” فبصفة عامة «القبيلة في البلاد العربية ليست مُنتجة للأخلاق الحميدة، بل إنها كانت عبر التاريخ تُنتج الأخلاق الفاسدة، فمنها جاءت الطائفية، ومنها جاءت الأحزاب، ومنها جاءت الحكومات، ومنها أيضاً نشبت المعارك واندلعت الحروب، ومن الإبل، مفخرة البادية، كانت ناقة البسوس في الجاهلية، وكانت واقعة الجمل في مطلع الإسلام، وما المعارك السياسية التي تزخر بها البلاد العربية إلاَّ نتاج ثقافة داحس والغبراء المتأصلة في هذه القيم التاريخية».

وكان من نتاج هذا الفكر القبلي الذي ساد واستشرى، أن صارت السُّلْطة لا تُحْتكَرُ أو تُخْتَزلُ فقط في الأجهزة السّياديّة، بل يُمارسها كلّ مَن يملك النفوذ، فخليل الجزّار صاحب سلطة؛ “لأنه صاحب العمارة وصاحب اللحم وصاحب الكلب”. وبالمثل بركات صاحب المقهى، فهو صاحب السلطة، فمارسها على الشعب المقهور، بأن “أغلق الراديو على كوكب الشرق، وأطفأ النور على أبناء الشعب؛ حتى يدفعوا ثمن الشاي، وثمن الأرجيلة التي دخنوها، وثمن الكهرباء التي أضاءت وجوههم المعتمة، وأمتعتهم بست الكل وهم مساطيل”.

تعرّي الرواية الجميع، لا تقف سهام التعرية عند منصب أو مقام، بل الجميع يسقطون؛ الخونة والقوادون وعملاء الغرب الذين يتعاملون مع وكالة الاستخبارات الأميركية كوسطاء لصفقات الأسلحة… دعمًا للجماعات الأصوليّة ضدّ أحد الأنظمة المناوئة، وما نتج عن هذه السياسات من انهيار القيم والذوق، فسادت الأغاني الإباحية، والرقصات الخليعة، والمطربات العاريات، وانهارت الأخلاق بتدهور مستوى التعليم، “فالبنات يخرجن للهو على ناصية الشجرات”. والشّباب ذوو الأسماء الغريبة كسمير لوكة ابن وزير الشباب وأصدقاؤه “يتتبعون الفتيات ويغلقون الطرقات بنظاراتهم السوداء ودراجاتهم النارية” رغمًا عن النظام وقانون الآداب والأمن العام” على نحو ما كشف في نموذج الدكتور عبدالودود وتلميذه محمود، وانشغال الاثنين بما لا نفع منه، وهو ما يؤكد الانهيار التام، واستشراء الثقافة والسّلع الاستهلاكيّة حيث ماكدونالدز والهامبرغر، والدرّاجات النّارية، والسّيارات الهَمَر.

تنتهي الرواية بالاحتجاجات التي توقف مسيرة الحياة في المدينة، والرواية بهذه الرؤية الفنتازية (في وقتها)، كأنها تُقدّم السيناريو الحرفي لما حلّ في البلاد العربية من ثورات غضب واحتجاجات على الفساد وسوء الإدارة والغلاء وغياب العدالة الاجتماعية. المفارقة أن الكاتب أراد أن يكشف بالتناقض بين المظاهرة السلمية وبما أحدثته من دمار شامل، وما كشفت عنه من خونة وعملاء، هشاشة هذه الأنظمة التي تُولي أجهزتها الأيديولوجية قبضتها على الشعب، فمجرد مظاهرة صغيرة سِلْمِيّة أمام الجامعة، أراد الأستاذ عبدالودود خلالها رفع شعار التيوس، في حين أراد الطالب رفع شعار حقوق الإنسان، أسقطت الدولة كاملة، وهنا تكمن الكوميديا السوداء. وإن كانت هذه النهاية التي انتهت إليها الأحداث بحلول حالة الدمار التي أحدثتها المظاهرة السلميّة، ومقتل زينب على يد الذئب، كأنهما تأكيد على الرغبة الكاملة في الخلاص من وجه المدينة الفاسد على مستوييه؛ السياسي والأخلاقي، ليُعاد تشكيل المدينة وفق تلك الأمنيات والأحلام.

يُقدَّم السَّردُ بصوت الرّاوي الخارجي/الرّاوي الغائب، الذي يسرد وكأنّه يضع مسافة زمكانية على ما يسرد، إلا أنه هنا على العكس تمامًا، فهو مُتَلَبِّس ومندمج في السّرد، يَرْقَبُ الشخصيات، ويصف الأحوال، وكأنه شخصية داخل النص لا من خارجه. نرى كل شيء بعينيه؛ فيطوف بنا في الحارات وفي الشوارع، وأروقة الجامعة حيث الأستاذ يشرح العولمة وتأثيراتها على ثقافات مجتمعات العالم الثالث، ويدلل على نظريّته في الجنس. ونذهب معه إلى حمام زينب ونشاهد معه “سحابات البخار من نافذة حمام زينب العارية”، ونصعد معه إلى السطح لنرى التيس وهو “يتريّضُ مع الكلب، والدجاج في القفص الكبير يتفرّج”. وكذلك يدخل بنا إلى داخل شقة المعارك في بناية خليل حيث زينب “تجمع الدولارات المبعثرة في قهقهات عالية” وغيرها من صور ينقلها في مشاهد حيّة، وعن قرب.

فتبدو عين الراوي أشبه بعين كاميرا تنقل وتتحرك دون حاجز يمنعها من التوقف عن الرصد، دون حيادية الضمير ذاته. فمع اختياره الضمير الغائب وما يتمتع به من صفات حيادية، وانفصاله عن مرويّه، إلا أنه يتورط في التعليق على مشاهداته وأوصافه، وأيضًا باعتماده على لغة ساخرة، تجعل من صوت المؤلف الحقيقي يعلي من نبرة السخرية والاستهجان.

وتتميز لغة النص الساخرة بالثراء، فثمة مراوحة أو مزاوجة بين اللُّغة الرّصينة؛ حيث البلاغة والصور البديعة، وهي تجسد مآل الشخصيات وأحوالها، وأيضًا تميل إلى السجع، وتقترب من بناء المقامات، فتستدعي تاريخًا مُشابهًا؛ حيث الفساد واحتكار السلطات وغلبة الناس على أمرهم. كما تتجلّى الكوميديا السوداء في النص، حيث اعتقال رجال الشرطة للتيس، وكذلك في التفكير في انتخاب التيس رئيسًا للجمهورية، كنوع من التحايل على صورة الواقع البائس.