شخصيات يهودية تحت سقف روائي واحد

ليس من المبالغة القول إن الشخصية الروائية الأسهل رسماً وتشكيلاً في أيّ عمل سردي اليوم هي شخصية اليهودي، فاستحضار هذه الشخصية وتوظيفها في أيّ بناء روائي لا يتطلب بالعادة حفراً أو اشتغالاَ عميقاً من قبل الكاتب، ولا يحتاج منه جهداً روائياً لإيقاظ هذه الشخصية وتشريحها، أو تفكيك النوازع الداخلية لها أو استنطاقها أو محاكمتها أو الذهاب بها إلى مساحات من البوح الداخلي، فالتأطير في غالب الأحيان واحد، سواء لشخصية اليهودي الرجل أو المرأة، الجندي أو العامل، السياسي أو التاجر أو حتى رجل الدين.

وقد حرم هذا النوع من التأطير، المدونة السردية العربية على وجه الخصوص، فرصة تفكيك تلك الشخصية الغامضة والمتلونة، وفهم أبعادها ومراميها ومستوياتها النفسية والسلوكية، وبالتالي بناء تصورات حقيقية تعين على رصدها وتحليلها والتنبؤ بأفعالها ومواجهتها. فعند استدعاء تلك الشخصية غالباً ما يلجأ الروائيون لفتح الأدراج ونفض الغبار عن هذا الشكل الكلاسيكي المعد سلفاً، مرد هذا في كثير من الأحيان لخوفهم من الوقوع في المحظور، أو مخافة أن تطالهم شبهات هم في غنى عنها، إذ لا يخفى على أحد أن التناول السردي لهذا النوع من الشخصيات محفوف بالمخاطر وأقرب إلى السير في حقل ألغام.

ومما لا شك فيه أن التراث والكتب السماوية والأدب العالمي وبعض الأعمال الكلاسيكية عززت هذا الاتجاه في التنميط الكلاسيكي للشخصية اليهودية، سواء لجهة رسمها الخارجي المتمثل في العيون الضيقة والأنوف المعقوفة، وجدائل الشعر الطويلة والقلنسوات المثبتة بإحكام في مؤخرة الرأس، ومعاطف الصوف السوداء. أو لبنائها الداخلي الذي تتطاحن فيه خلطة متشابكة من العنصرية والمكر والتعطش للقتل والحقد واللؤم والعنجهية والطمع والشر. فصورة اليهودي من خلال المتخيل السردي والشعبي والديني، تكاد تكون متطابقة.

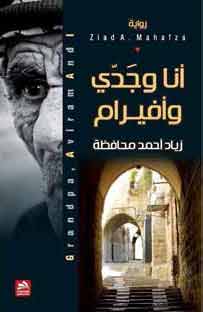

ولعل روايتي “أنا وجدّي وأفيرام” الصادرة عن دار فضاءات للنشر عام 2015، من الروايات التي حضرت فيها الشخصيات اليهودية بشكل فعال ومؤثر ومتباين. إذ تحكي الرواية المستوحاة من أحداث حقيقية قصة شاب فلسطيني هو وليد المرتل، تضطره ظروف الحياة للعمل في بيت للعجزة في تل أبيب “بيتافوت هاتيكفا” مطلع ثمانينات القرن الماضي، وهناك ينفتح وعيه على عالم خفي، ويقدر له الاحتكاك اليومي بنماذج بشرية أزاحها المجتمع اليهودي من دائرة اهتماماته، ويكون عليه أن يعتني بهؤلاء الذين يشكلون في سلوكهم الجمعي صورة للمحتل وبشاعته ودوافعه الغامضة.

تتأمل الرواية في النظرة إلى المحتل بوصفها اختزالاً لحالة تعكس مكابدات الفرد وعذاباته، وذلك عبر محاولة اشتقاق وفهم أكثر عمقاً وشفافية لمستويات الصراع والألم التي تنشب داخل الفرد حين تدفع به الحياة لمواجهة غير متكافئة مع عدو طالما تربص به، وإزاء هذه الحالة المربكة، الدافعة بشكل فطري للتخلص من المحتل بصيغ وجوده المختلفة، تنفتح الرواية على عالم من الأسئلة المقلقة، دافعةً بالقارئ نحو معالجة أكثر عمقاً للطريقة التي ننظر بها إلى الآخر.

ومع توزع المتن الحكائيّ للرواية على ثلاثة بقاع أساسيّة هي؛ قرية وليد المرتِّل دير البساتين، بيت العجزة في تل أبيب، ودول الاغتراب التي عاش فيها وليد المرتل بعد خروجه من فلسطين، إلا أن تجربة العمل في بيت العجزة تظل الأقسى في تشكيل وعيه، والأكثر إرباكاً في مسار حياته.

في بيت العجزة يتاح لوليد المرتل التعامل مع طيف من الشخصيات اليهودية التي اختطت كل واحدة منها مساراً خاصاً ومختلفاً في التعامل معه، وناورت بأساليب شتى لتحطيمه والتأثير عليه وتغيير قناعاته وأفكاره. ولعل الرواية وفق هذا المنظور من الروايات القليلة التي تمثلت فيها الشخصية اليهودية وفق عدة مستويات وخلفيات فكرية واجتماعية وثقافية ونفسية أيضاً.

فمع انخراط وليد المرتل بالعمل في بيت العجزة بتل أبيب يجد نفسه أمام حقيقة صادمة، فهو محاط وبشكل يومي بعدد كبير من الشخصيات اليهودية التي جاءت من خلفيات ومشارب عدة، علاوة على ذلك تقتضي مهام عمله أن يعتني بهؤلاء الذين يشكلون في مخيلته ووعيه صورة المحتل. وتحت سقف ذاك المكان، ثمة خليط معقد من الشخصيات التي تحمل كل واحدة منها حكايتها ومنهجية تفكيرها الخاصة. فهناك خيمدا المجندة السابقة في جيش الاحتلال والمشرفة على سير العمل في بيت العجزة، عزرا يوسي الممرض المسؤول عن متابعة النزلاء صحياً، يفات معلمة الأدب العبري ومديرة مدرسة سابقة، شاحاك النزيل الستيني المصاب بالرعاش والارتياب، وأفيرام الضابط المقعد الذي خسر ساقيه في حرب لبنان ويمضي جلّ وقته على كرسي متحرك. هذا إضافة لشخصيات يهودية أخرى وردت في الرواية، وكان فضاؤها المكاني خارج بيت العجزة كالكولونيل نحمان والكابتن رامي وغيرهم.

في طبيعة علاقة وليد المرتل بالشخصيات اليهودية التي تعامل معها كان ثمة سعي واضح لنبش المخاوف والدوافع الإنسانية لكل شخصية، وسبر دقيق لضعفها أحياناً، وقوتها وتسلطها وجبروتها ومكرها أحياناً أخرى. ويمكن القول إن الرواية فككت على نحو خاص شخصيتين يهوديتين رئيسيتين في العمل هما المعلمة يفات، والضابط المقعد أفيرام، ومضت عميقا في تشريح نزعاتها وخفاياها، وذلك استناداً لطبيعة العلاقة التي نشأت بين وليد المرتل وهاتين الشخصيتين على وجه الخصوص.

قدمت الرواية قراءة دقيقة للكيفية التي لجأت فيها كل شخصية للتأثير الواعي على وليد المرتل، بعيداً عن التنميط الكلاسيكي للشخصيات، إذ وفرت الرواية لكلّ شخصية المساحة الملائمة التي تعينها على التعبير عن هواجسها وأفكارها دون تكلف أو تعقيد أو رسم مسبق وفق سياقات متوقّعة، ولعل ما منح الرواية هامش الحرية هذا هو أن الرواية مستمدة في مجملها من أحداث حقيقية، وأن ما جرى قد جرى بالفعل في عالم حقيقي وليس في صورة موازية للواقع، لذا لم يقتصر الأمر على رسم ملامح شخصية ما بناء على تصورات روائية معدة سلفاً، بقدر تأطير تلك الشخصية الحقيقية وتصرفاتها الواعية في سياق روائي واضح ومتماسك.

فالمعلمة يفات مثلا التي وصفت في الرواية بالقارئة النهمة، شخصية لافتة ومؤثرة، تحرص على أن تطل بين مشاهد العمل وبيدها كتاب. اتسم أسلوبها بالرقة والهدوء والمسلك الواعي في التأثير، فهي معلمة للأدب، تكتب قراءات نقدية للأدب العبري المعاصر في صحيفة يديعوت أحرونوت، امتازت بقدرتها على الاحتواء الذكي، لذا جاءت الحوارات بينها وبين وليد المرتل على امتداد الرواية، ثرية وعميقة ولافتة. واستطاعت بسلوكها وأسلوبها أن تبني علاقة طيبة مع وليد فكانت أقرب النزلاء إليه.

ولعل السؤال الأبرز هنا لماذا اختطت شخصية مثل يفات هذه المسار اللين وغير المعهود في التعامل مع شاب فلسطيني صغير السن مثل وليد المرتل؟ ماهي الدوافع وراء هذه الرقة المحيرة! وتمكن الإجابة عن هذا السؤال بأن يفات قد أدركت في قرارة نفسها أن العبث بأفكار الآخرين وهزّ يقينهم أمر لا يمكن الاستهانة به، فتغيير قناعة شخص واحد واستمالته لتقبل أفكارها، أكثر قيمة وفائدة من تسطير مئات الصفحات، فقد رأت في بطل الرواية على ما يبدو، عجينة لينة يمكن تشكيلها وتغيير قناعاتها، فلجأت للتأثير عليه عبر سرد سلس ومتدفّق، لا يخلو من أسئلة ذكية وصادمة كانت ترمي بها أمامه، الأمر الذي جعله يعترف متأخراً أنه لم يكن يملك في ذاك الوقت إجابات شافية ومقنعة للرد عليها، وعلى أسئلتها المرهقة.

يقول بطل الرواية في وصفه لعلاقته بيفات “ما كان يزعجني حقاً، هو أنني في كثير من الأحيان، لم أعرف كيف أردّ عليها، وإن فعلت، تأتي ردودي سطحية وساذجة. كانت تسألني إن كنت قد سمعت يوماً بشموئيل يوسف عجنون، يهودا عميخاي، آحاد هعام، شاؤول تشيرنحوفسكي، حاييم نحمان بياليك، نفتالي هيرتس، فأقول لها بأنني أعرف مناحيم بيغن وشامير وجولدا مائير، فترد عليّ بعبارتها التي ما تزال إلى اليوم ترنّ في إذني: عزيزي وليد أنا أتحدث عن مفكرين وأنت تتحدث عن عسكر! ثم تضيف وهي تفرد على كتفيها شالاً من الصوف: أحذية المفكرين دائما ملمّعة، أما العسكر فأحذيتهم ملطّخة بالوحل”.

ويضيف في مكان آخر على لسان يفات أيضاً “قالت لي ثمة صورة مشوهة تعشش في أذهانكم، ولا أحبذ أن تظل هذه الصورة عالقة في مخيلتك أنت على أقل تقدير، لا أريدك عزيزي أن تظن أن أجدادنا الأوائل، الذين قدموا إلى هذه البلاد، كانوا عمّالاً وفلاحين ومشردين، كما تصفهم كتبكم ومناهجكم، أريد لشاب في مثل سنك، أن يكون أكثر انفتاحاً ووعياً من هذا، أريدك أن تعلم أن هؤلاء كانوا مفكرين وأدباء وعلماء وأساتذة جامعات، كانت صدورهم مفتوحة لكم، أتعلم أن أقل واحد منهم كان يتقن على الأقل، الحديث بسبع لغات”. ويضيف في مكان آخر “لم تكن يفات تحتاج أحداً يسليّها، بل كانت غايتها على ما يبدو، أبعد من هذا بكثير. كانت تجلسني قربها بعد أن يأوي الجميع إلى قيلولة ما بعد الغداء، فتبدأ بالحديث معي، وكأنني واحد من التلاميذ الكثر، الذين مرّوا عليها خلال سنوات حياتها كمعلمة للأدب العبري، ومن ثم مديرة مدرسة في ضواحي تل أبيب، كانت تحاصرني بالأسئلة، ثم تتطلع ملياً في عينيّ كأنها تقرأ دهشتي وتعابير وجهي”.

بدا واضحاً إذن أن شخصية يفات منحت ما يكفي من المساحة لتقول كل ما عندها، ولم يكن أمام وليد المرتل في تلك المرحلة سوى الإصغاء، والتفكير ملياً في طروحاتها، رغم يقينه بأنه سيقوم بالرد عليها وتفنيد مزاعمها يوما ما. فمنهجية التفكير التي اتبعتها يفات في تعاملها مع وليد المرتل انطلقت في جوهرها من محاولة مستميتة من قبلها لهدم قناعات الآخر وبث الشكوك في نفسه، واستبدال هوية ملوثة ومشكوك في أمرها، بأخرى ناصعة وعميقة، مرد ذلك إلى شعورها الخفي بهشاشة تاريخها وماضيها، وتطلّعها لإيجاد حاضنة فكرية لهويتها الجديدة، رغم أن نزعتها المفضوحة للتعايش وتقبل الأخر بدت غير قابلة للتصديق، ولم تصمد كثيراً أمام دفوعات وليد حين كان يواجهها أحياناً بإجابات نزقة لم ترق لها.

الشخصية الأخرى الأكثر تأثيراً في سير الرواية، هي شخصية أفيرام؛ التي تمثل في أفعالها ومنطوقها وسلوكها وتصرفاتها النظرة الرافضة للإنسان العربيّ، فهو ضابط مقعد تركته عائلته في بيت العجزة دون أن يزوره أحد. وقد حاول الانتحار ذات مرة، بيد أن وليد المرتل هو من قُدّر له أن ينقذه من الموت.

يمكن فهم وتفسير الدوافع العدائية التي تتكئ عليها شخصية أفيرام، والتي كان يجاهر بها علناً ليس لوليد المرتل فحسب، بل حتى لليهود الذين يشاركونه العيش في بيت العجزة، يمكن فهمها وفق مستويين اثنين: الأول، شعوره المرير بالإحباط والعجز والقهر بسبب الحالة المزرية التي وجد نفسه فيها بعد أن غدا مقعداً. فقد تخلى الجميع عنه، بما في ذلك جيشه وأسرته. وبدا هذا واضحاً في وصفه الحالة التي وجد نفسها عليها، إذ يصف نفسه بالقول “هذا الضابط الذي يجلس على كرسي متحرك صار اليوم بلا قيمة، بلا فائدة، كان صوته يدبّ الرعب حتى في قلوب جنوده، أما الآن فلا يساوي حتى أقوره. أتريدين سخرية أكثر من ذلك يا خيمدا؟ أنظري كيف استبدلت لي الحياة الدبابة بكرسي متحرك! ماذا سأفعل بهذا الكرسي أيها الرب! هل آمره كما أمرت جنودي بالتوجه صوب بيروت لأقصفها كما فعلت قبل سنوات، بيروت العاهرة التي سرقت ساقيّ. بيروت التي دخلتها على ظهر دبابة، وخرجت منها على نقالة وكرسي متحرك”.

أما المستوى الثاني المؤثر في تشكيل سلوك أفيرام وشخصيته وتصرفاته، هو عجرفته وعدائه العميق والمتأصل للإنسان العربي، ومرد هذا ليس للخسارة الجسدية التي مني بها على المستوى الشخصي في الحرب فحسب، بل لعقيدة راسخة يفخر ويجاهر بها. هذه الشخصية الحاقدة الآتية من خلفية عسكرية صارمة، بدت في كثير من الأحيان معقدة ومحطمة وغير مفهومة. فهو دائم الشعور بالتفوق، وحريص على استحضار الأمكنة والرموز العسكرية، وكل ما من شأنه أو يوجع وليد المرتل أو يكسره. من ذاك حديثه حول بزته العسكرية التي كان يرتديها إبان عمله في جيش الاحتلال وما يزال يحتفظ به كذكرى.

فهو يخاطب وليد ذات مرة قائلاً “أتوجعك هذه البزّة العسكرية! أتحرك فيك أشياء دفينة؟ اسمع، سأقول لك شيئاً لم أقله لأحد من قبل، لم أغسل هذه البزّة منذ ذاك الحادث المشؤوم.. منذ أن عدت بها من بيروت، أردت دوماً أن أحتفظ بعرقي عليها، تراب الأرض الذي عبرت فوقها، غبار البيوت التي نسفتها، صوت المجنزرات التي كنت أناور بها كقطع الشطرنج، بل أكثر من هذا بكثير، كنت حريصاً على أن أبقيها كذاكرتي الحية، فهي كل ما تبقى لي الآن”.

اللافت هنا أن حالة الاشتباك والغليان والتشظي الداخلي في شخصية أفيرام لم تكن تقتصر فقط على شعوره العدائي تجاه وليد المرتل ومحاولاته المستميتة لقهره والتضييق عليه، لو اقتصرت على هذه لأمكن تنميطها على الفور، لكن الجديد هنا أنها امتدت لتطال حقده على أبناء جلدته أيضاً. فقد كان حاقدا وكارها للجميع، وليس أدل على هذا من وصف وليد المرتل لحالات ثورانه بالقول “عندما يثور، لا يتوقف عن الشتم والسباب.. يطال سبابه كل شيء؛ دولة إسرائيل وجيشها وربّها”.

كان وليد المرتل إذن أسير هاتين الشخصيتين اليهوديتين الضاغطتين بكل تناقضاتهما واختلافهما. ولعله أيقن في مرحلة ما أن يفات أكثر قرباً له من الآخرين، وهي من ستعينه على فهم طبيعة الشخصية المعقدة لأفيرام، فكان يلجأ إليها مثلاً لتفكك له أبعاد تلك الشخصية، يسألها عن أفيرام فترد قائلة “عليك عزيزي أن تعرف عنا أكثر، كلما عرفنا المزيد عن بعضنا، زادت مساحة التلاقي! في يوم هزيكارون لحلاليم نحيي عزيزي وليد ذكرى الجنود والمدنيين الذين سقطوا في الحروب والمواجهات المختلفة، يبدو أن أفيرام قد استبد به الغضب حين قرأ في الجرائد احتفاء الدولة والجيش بالقتلى العسكريين والمدنيين، ربما تمنى في قرارة نفسه لو كان من بين أولئك الذي ماتوا دفاعا عن الدولة، فهو هنا كما ترى بعينيك، لا بالميّت ولا بالحيّ، وكل هذا الصراخ والسباب الذي أغرقنا به، بسبب المصير البائس الذي وجد نفسه قد ارتهن إليه. يشتمهم لأنهم يحتفون بالأموات بينما يرى أن ضابطاً عطبه اجتياحنا للبنان، وأعطى ساقيه للدولة لتقف عليهما – بينما يتكوّم اليوم مهملاً على كرسي متحرك كما ترى – أولى من جميع الأموات بالاحتفاء والتقدير، مسكين أفيرام، أكثر ما ينطبق عليه اليوم، المثل القائل: يدفع الجنود من دمهم، ثمن شهرة قادتهم”.

ما قام به وليد المرتل في هذه الرواية إذن، أنه فتح أعيننا على نماذج جديدة للشخصية اليهودية، بخلاف تلك التي ترسخت طويلاً في مخيلتنا، إذ منحنا الفرصة لنسبر شيئاً من دواخل تلك الشخصيات، ونغوص عميقاً في مناطقها الاشتباكية، فقد نقل الأحداث كما جرت، دون أن يخضعها لمعالجات أو مونتاج يتواءم مع تصوراتنا وميولنا حول تلك الشخصيات. كان صادقاً وأميناً في سرده، فهو وبعد كل تلك السنين الطويلة التي مرت على عمله في بيتافوت هاتيكفا، ما يزال قادراً على سبيل المثال على أن يقدم لنا وصفاً دقيقاً وتفصيلياً لتلك اللحظات الصباحية المقيتة التي كانت تجمعه بأفيرام “ما زلت أذكر جيداً ملمس جلده البارد، يديه الرطبتين، النمش الذي انتشر على امتداد ساعديه، رائحته في الصباح حين أرفع اللحاف عنه، بقع العرق تحت إبطيه حين أنتشله من كرسيه المتحرك، وأجلسه على مقاعد صالة الجلوس، أذكر أيضاً العروق النافرة على ظاهر كفيه، الجروح المختلفة التي انتشرت على عنقه وأسفل ذقنه، وحاجبين كثيفين ينمّان عن حقد دفين”.

في نهاية المطاف، كان باستطاعة وليد المرتل، أن يعيد حياكة الشخصيات التي عايشها واحتك بها في بيت العجزة بتل أبيب وفق نمطية كلاسيكية معهودة، يعفي نفسه ويعفينا من هذا التعاطي المرهق مع تلك الشخصيات وأمزجتها المختلفة وسلوكها المتباين، نمطية تروق لنا وتعيد إنتاج الصورة المكرورة للشخصية اليهودية دون أن تضيف شيئاً، لكنه لم يفعل ذلك. بل كان شجاعاً بما يكفي لينقل لنا كل ما جرى بينه وبينهم بدقة وحياد، دون تكلف أو خوف أو ارتباك، ربما لأنه أيقن قبل كل شيء أن الوعي لا يمكن تزييفه، وأن التصورات الشبحية لا تنتج سوى شخصيات شبحية.