في انتظار ولادة سيزان جديد

عالميا سيكون فن الألماني أنسليم كيفر (1945) استثناء ساخنا إذا ما نظرنا إلى الوجبات الباردة التي صار يقدمها الرسامون المعاصرون. لم تعد الأسلوبية نوعا من السلوك الحر، بل صارت عبئا يثقل الرسام بصمته الأبله قبل أن يلقي بثقله المريض على ذائقة التلقي الجمالي.

سيكون أولى بنا أن ندافع عن مصير الفن بدلا من أن ننشغل في تبرير أخطاء الرسامين. وهي الأخطاء التي صار الرسم يدفع ثمنها، من خلال انحساره وعدم قدرته على أن يتجاوز وجوده المباشر ليتماهى مع بعده الروحي. ترى اللوحة لكي تنساها بعد قليل. لا لشيء إلا لأنها لم تمش بك مترا مضافا، بل أعادتك إلى أمتار كنتَ قد مشيتها في أوقات سابقة. أصبحت تلك اللحظات التي يشعر المرء فيها أن عينيه تظلان تحومان حول لوحة بعينها نادرة. لوحة يراها المرء مرة واحدة لتقيم في أعماقه مثل زلزال. هل انتهى زمن الرسم فعلا كما يشيع أتباع الفنون المعاصرة ومريدوها؟ كيفر نفسه صار مُلكا متحفيا بعد أن قام اللوفر في خطوة نادرة بعرض عدد من أعماله في إحدى صالاته. أفي تلك الخطوة تكمن إشارة إلى أن الرسام المولع بالمشاهد الشاسعة قد انضم إلى الأموات الخالدين بالرغم من أنه لا يزال حيا؟

لنتأمل مصير الرسم.

كان الأميركي سي تومبلي (1928 ــ 2011) آخر رسامي الحداثة الكبار، من جهة إصراره على أن الأسلوب الشخصي في الرسم لا يزال ممكنا. تومبلي اجترح معجزات كثيرة، تقنيا وشكليا من أجل إخراج الرسم من الخندق الضيق الذي سقط فيه، من ذلك بل وفي المقدمة تقف استغاثته بالطبيعة، مادا خيط حرير بين انطباعية التهم الغرب كل ما في صحونها من طعام وبين تلذذ شرقي لا يزال يهب العين قطعا أرضية كما لو أنها جُلبت من السماء. ليس غريبا إذن أن يلتفت النقاد في متحف الفن الحديث بإستكهولم، ليقيموا معرضا يضم إلى جانب تومبلي، وليم تورنر وكلود مونيه. ومع ذلك كانت الفكرة ناقصة. كان من الممكن أن يكون النّصاب كاملا لو حضرت رسوم يابانية أو صينية. لم تكن رسوم تومبلي فتحا، بالرغم من عظمة كشوفاتها البصرية. على المستوى التاريخي فإن أهميتها تكمن في أنها سعت إلى أن تشق ثغرة في جدار كان الإسباني أنتوني تابيس (1923 ـ 2012) واحدا من أعظم بناته. مَن يرى رسوم تومبلي سيكون على ثقة من أن هذا الرسام قد نجح في إحداث تلك الثغرة، ولكن الأهم هنا أن تلك الثغرة إنما تطل بنا على عدم. لقد استلهم تابيس قوة ذلك العدم في ما بناه.

الآن لا أحد يقوى على تطوير تجربة تومبلي.

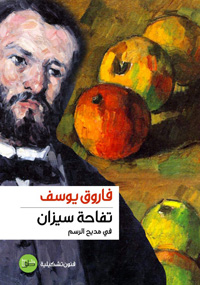

لا بأس من المحاولة. ولكنها ستكون محاولة يائسة لأنها تُجرى في المكان اليابس خياليا. “الرسم لم يعد ممكنا” جملة سمعتها من غير رسام من الأصدقاء، ممن أثق بقوة ولائهم للرسم وإيمانهم به باعتباره قوة خلاص وتغيير. وكما أرى فإن الرسم اليوم صار في حاجة إلى ثورة من النوع السيزاني (بول سيزان). هذا يعني إعادة النظر في قوانينه، مثلما فعل الرسام الفرنسي حين اختتم القرن التاسع عشر بإعلانه موت الانطباعية وما بعدها وولادة رسم جديد قائم على منظور جديد، أساسه الهندسة. ثورة تنقل النوع الفني من مكان إلى مكان آخر، أي أنها لا تسعى إلى تطوير أدوات القياس، بل تعمل على تغيير النظر إلى طبيعة الرسم من الداخل. من غيرها فإن كل ما يفعله الرسامون لن يكون إلا عبارة عن اجترار أفقي، سيجرّنا إلى فساد عظيم في الذائقة الجمالية، في التجربة البصرية، وقبلهما في معنى ووظيفة الرسم.

أتذكر هنا الرسام النمساوي غوستاف كليمت بأسى.

كان هذا الرسام الذي عاش بين عامي 1862 و1918 طليعيا في نظرته إلى الرسم، غير أن تلك النظرة لم تكن بحجم التحول المطلوب، وهو التحول الذي استوعب سيزان تقنيات ضرورته. لقد انطوى كلمت على موهبة كبيرة، شغف أصيل وعميق بالفن يصل حد الجنون، غير أنه انتهى زخرفيا، ولم يهبنا إلا روائع غرامية لم تؤسس لفن مختلف. كانت القصائد المنسوبة إلى قيس بن الملوح رائعة في باب الحب، غير أنها لا تشكل علامة فارقة في تاريخ الشعر العربي. لقد حضر كلمت في الزمن الخطأ. وكما أرى فإن التلويح بتجربة الألماني جورج بازالتيس (1938) من قبل بعض نقاد الفن باعتبارها حلا، هو نوع من اللعب المخيب على الأصول. كان عليّ وأنا أرى لوحات بازالتيس أن أقف مقلوبا كالقرد. ما معنى ذلك؟ أعتقد أن المشكلة لا تكمن في الطريقة التي ننظر من خلالها إلى اللوحة. تكمن المشكلة في مفهوم الرسم، وهو مفهوم صار مستنفَدا. نحن اليوم في مرحلة تتطلب منا إعادة تعريف الرسم. لا يمكننا اختزال ذلك المفهوم في ما يفعله الرسامون. الرسم يقيم في ما لم يقع منه بعد. مصيره يشير إليه.

من حق الكثيرين أن لا ينظروا إلى تجربة الأميركي أندي وارهول (1928 ــ 1987) بجدية. رسام سلك سكرين (تقنية طبع من خلال شاشة حريرية). رسام وجوه بتقنية صبيانية مبتذلة. غير أن ما يجب أن نعترف به أن هذا الرسام قد استطاع أن يعبر الخندق الضيق بمهارة. كانت مدرسة نيويورك في أوجها يوم ظهر وارهول. وحين أدار وارهول ظهره لمارك روثكو ووليام دي كوننغ وجاسبر جونز وروبرت روشنبرغ وآرشيل غوركي فإنه وضع تحت أقدامنا المتر الذي ننتظره لتتسع الأرض. لقد أنقذنا وقبلنا أنقذ الرسم من هلاكه. .

الآن الرسم في حال أسوأ مما كان عليها يوم ظهر وارهول. على الأقل في زمن وارهول كان هناك عدد كبير من الرسامين الكبار، كانت الحداثة يومها تتنفس الهواء نفسه الذي أحاط بها منذ البدء، كان العالم الذي ابتهج بحداثته لا يزال قائما. الآن لم تعد أفكار الحداثة ممكنة. جرّد المال الفن من آخر أسلحته حين قاده إلى المزادات. صارت السوق تزنه باعتباره بضاعة تالفة. الرسم اليوم غريب، يسعى من خلال التهريج إلى نسيان غربته. كليمت حاول ذلك من قبل فضاع في الزخرفة. بلاغة غرامه ابتلعته. ولكننا اليوم لا نرى سوى الزخرفة المحايدة في تجارب رسامينا. إيقاعات الماضي تجد لها صدى في أشكال ميتة. علينا أن نكون منصفين. رسامو اليوم هم ورثة الخطأ التاريخي. منذ أكثر من عقدين كان الرسم بضاعة كاسدة. قبلها ذهب الإيطالي كليمنته إلى الهند وصار يستجدي شيئا من بخور تلك القارة العظيمة. غير أن الرسم بقي يترنح تحت وطأة أزمته، لم تنقذه تلك الفكرة الهاربة إلى النرفانا. علينا أن لا ننسى أن الرسم يستمد جزءا عظيما من وجوده من سلوك تقني غامض. سلوك يؤسس لتقنية مختلفة في النظر. سيكون علينا دائما أن نعود إلى سيزان باعتباره الحجر الذي اصطدمت به قرون من الرسم ولم تعبره. بعده كان على البشرية أن تفكر في رسم جديد. رسم لم تعرفه من قبل.

أنا أفكر بـ”سيزان” جديد.

فكرة طوباوية. ففي ظل العولمة، في ظل نظام السوق وسلطة الشركات الكبرى، في ظل صراع الممالك الافتراضية، حيث الأسهم تشكل التركة المتبقية من خيال العالم، لن يكون أمام أيّ سيزان جديد سوى أن يختبئ في انتظار أن ينتهي الطوفان. ولكن نهاية الطوفان ستضعنا في مواجهة عالم جديد. لقد اهتدى الغراب إلى أرض لم يسكنها أحد من قبل. هكذا تقول الحكاية الدينية. وهو ما يقوله الواقع الآن.

أليس للرسم من رمق أخير؟