قصتان

آنهيمالا

قررت آمنة -وهذا ليس اسمها الحقيقي- الذهاب يوم الأحد إلى المسبح. أقنعتها صديقتها فرحهالو، بأن المسبح يوم الأحد يكون فرصة لأشياء كثيرة، لعل أهمها من وجهة نظر فرحهالو مواعدة شباب مناسبين للرفقة والتنزه طوال اليوم. أما آمنة فقد بهرها حديث فرحهالو عن المسبح، وعذوبة الماء، ورقص الفتيات قرب حوض السباحة، والوقت الضائع في الاسترخاء المفقود.

العائلة التي تعمل عندها آمنة اختارت لها هذا الاسم بدلًا من اسمها الحقيقي «آنهيمالا»، فقد غير سيد البيت اسمها لأنه صعب ولن يتمكن هو والأطفال من نطقه بسهولة، كما طلب منها أن تضع غطاء الرأس على شعرها، لكنه لم يمنعها من الذهاب في يوم الأحد إلى الكنيسة، لأداء شعائرها. وكما لو أن عبارة «للمرء حظ من اسمه» انطبقت تمامًا على آمنة، إذ بعد حصولها على الاسم الجديد صار لديها نوع من الإيمان المتدفق، حيث لا يمكنها أن تفوّت يوم أحد من دون الذهاب للكنيسة والاستماع للقداس، والصلاة أمام تمثال السيدة العذراء، والتضرع لها. وبعد الانتهاء من الصلاة، كانت تتسكع طويلًا في الشوارع، وأحيانًا تتعرف بخادمات أخريات في الكنيسة أو الشارع، فيترافقن معًا إلى شاطئ البحر، ليتنزهن هناك، حتى موعد عودتهن في الساعة الرابعة، بما أن الأحد هو اليوم الوحيد الذي يسمح فيه لهن بالخروج من البيت.

لكن آمنة في معظم الأحوال لم تكن تغيب لوقت طويل يوم الأحد، فقد كانت تغادر رفيقاتها بعد ساعة، أو ساعة ونصف الساعة على الأكثر، لأنهن يبدأن بالتغامز والاتفاق على مشاريع بدت غامضة بالنسبة إليها في أول الأمر، لكنها عرفت فيما بعد أن حياتهن في هذا البلد الغريب، تسير بجهد مضنٍ يجعلهن ينتظرن يوم الأحد بفارغ الصبر، كي ينفسن عن رغباتهن المكبوتة.

تركت آمنة في بلدها البعيد، زوجًا، وطفلًا صغيرًا، ربما لهذا السبب لم تكن مقتنعة بمشاركة رفيقاتها باللهو، لذا كانت مخلصة في عملها، وفي صلاتها أيضًا، هذه هي المرة الأولى التي تغادر فيها بلدها نحو بلد غريب، هي لم تعمل سوى في حقول الشاي، وجاءت إلى هنا بناء على عقد عمل مدته عامان، لا بد أن ينتهي في وقت ما، وستعود حينها إلى بلدها وأسرتها، ومعها مبلغ جيد من المال. وحتى ذلك الحين، هي مستمتعة بالطعام اللذيذ الذي تحصل عليه، وبالمبيت على سرير نظيف، وبإجازة يوم الأحد. كان ما يزعجها فقط نوبات السعال التي تسبب لها الحرج أمام أفراد الأسرة.

سيدتها، كانت امرأة ذكية، فقد سمحت لصديقتها فرحهالو التي تسكن في المبنى المقابل بزيارتها مرة أو مرتين في الأسبوع، كي لا تلتقيها آمنة بعيدًا عن أعين العائلة، حيث تحدث أمور بين الخادمات لا أحد يعرف أين تنتهي. تعرفت آمنة إلى فرحهالو عبر البلكون، في البداية ظلتا تتبادلان الإشارات لأيام، ثم التقتا في الشارع حين كانت آمنة تشتري أغراض البيت، وحين عرفت سيدتها أن فرحهالو تعمل عند عائلة مجاورة ومعروفة، أي أنه لا يوجد خطر من لقاء الخادمتين. سمحت لآمنة بالتزاور مع فرحهالو، وبالترافق في الذهاب معها إلى الكنيسة يوم الأحد، على الرغم من أن زيارة الكنيسة لم تكن ضمن مشاريع فرحهالو المفضلة ليوم الأحد.

خلال الزيارات، كانت الخادمتان تجلسان في المطبخ، وتقوم آمنة بعملها خلال وجود فرحهالو، إلا أنهما كانتا تتخاطبان بلغتهما التي لا يمكن أن تفهمها السيدة بأيّ حال من الأحوال، وغالبًا ما كانتا تشكيان لبعضهما سوء تصرفات السيدات، وغرورهن، ولؤمهن، وشرهن المتأصل في معاملة الخادمات، بالإضافة إلى الشكوى من الأطفال وتربيتهم الفاسدة، كما لا يخلو الكلام من الشوق والحنين إلى البلد البعيد، والأهل والزوج الصابر بانتظار عودة زوجته.

كانت آمنة سمراء، بلون الشوكولا البنية، نحيفة جدًّا، وقصيرة، لا يوجد أي جزء بارز في جسدها، شعرها قصير، ملامحها أقرب إلى الغلام، لذا لا يمكن إعطاء سن محددة لها، من الممكن أن تكون بين الثامنة عشرة والثلاثين. أما سنّها حسب الأوراق الرسمية، فقد كانت 23 عامًا، وحسب أقوال أمها 24، لكنها لا تهتم كثيرًا بهذا التفصيل المبهم. لعل أكثر ما يعنيها الآن، البقاء في هذا العمل، لأنها رغم كل ما تعانيه في عملها هذا يظل أكثر رحمة من ساعات عملها الطويلة تحت أشعة الشمس في حقول الشاي.

فرحهالو كانت أكثر جمالًا منها، رغم أن لونها بني أيضًا، لكنه أكثر لمعانًا، كما أنها تتمتع بقامة فارعة نسبيًا، مقارنة بآمنة، لديها مؤخرة بارزة وخصر نحيف، وساقان متناسقتان. وكان في عيني فرحهالو بريق وجرأة واضحة لا تخفى على أحد. في المقابل، كانت عينا آمنة مثل نور خفيف شاحب لفأر أسمر مذعور.

كان الذهاب للمسبح يوم الأحد في أيام الصيف، المتعة المفضلة عند فرحهالو، متعة لا يمكن الحصول عليها إلا مرة أو مرتين في الشهر لعدم قدرتها على دفع رسم الدخول للمسبح، وما يتلو ذلك من مصروفات إضافية ثمنًا للطعام والعصير، حيث الثمن مضاعف في المسبح.

انعكس انتظار يوم الأحد على آمنة أيضًا، نتيجة تشجيع فرحهالو لمرافقتها للمسبح. أوضحت لها أنها تحتاج إلى شراء مايوه، كما تحتاج إلى نفقات الدخول للمسبح، أي أن الأمر كله سيصل إلى مبلغ 50 دولارًا تقريبًا، ما يعادل ثلث راتب آمنة. لكنها بعد تردُّد دام أسبوعين، وافقت على الذهاب، وأعطت فرحهالو المال لتشتري لها المايوه. كانت تحس بالغضب لأنها علمت من أمها أن زوجها روبير يسهر كل ليلة في البار، ويرافق الفتيات إلى بيته، وأنه لا يسأل عن ابنهما، وينفق المال الذي ترسله له على متعه الشخصية.

أمام المرآة، في الحمام، كانت آمنة ترتدي المايوه الذي أحضرته لها فرحهالو يوم السبت، كانت تستعرض جسدها في المايوه المكون من قطعة واحدة، من اللونين الأخضر والأصفر، مفتوحة عند الظهر، لأول مرة أحست بأن جسدها النحيل ولونها الأسمر لا يسببان لها إحساسًا بالدونية، غمرها إحساس بالامتلاء، وبأنها جميلة، بل جميلة جدًّا، وبأنها يجب أن تذهب للمسبح كلما تمكنت من ذلك، مثل فرحهالو تمامًا.

كانت السيدة هي التي لاحظت وجود بقع دم على منديل آمنة، راقبتها أكثر من مرة وهي تسعل بشدة، ثم تأكدت بما لا يدع مجالًا للشك أن هناك بقع دم تندفع من صدر خادمتها كلما سعلت. أخذت السيدة قرارها بإعادة آمنة لمكتب تشغيل الخادمات، لكنها كانت بحاجة إلى سبب قويّ يمكنها من إعادة الخادمة ومحاولة استعادة المال الذي دفعته لإحضارها من بلدها.

في الصباح الباكر من يوم الأحد، طلبت السيدة من آمنة أن ترتدي ثيابها لترافقها إلى المستشفى، حاولت السيدة أن تشرح لها ضرورة الذهاب إلى المستشفى لإجراء التحاليل اللازمة، لكن آمنة هزت رأسها بالرفض، موضحة أن اليوم هو إجازتها الأسبوعية، ولا يحق للسيدة أن تفرض عليها شيئًا، كانتا تتفاهمان بمزيج من اللغات والإشارات، حيث لا توجد جملة كاملة من الممكن أن تفهمها إحداهما من الأخرى. فقد اكتشفت السيدة أن آمنة لم تعترض من قبل على أيّ نوع من الأوامر أو التعليمات، لذا لم تكن تدخل معها في جدل، أما الآن وهي تحاول إقناعها بخطورة الموقف، فقد ارتفع صوت آمنة عن مستواه المعتاد لأول مرة منذ دخولها إلى هذا البيت. كانت آمنة تتحدث بصوت مرتفع، وبعبارات متتالية، بلهجتها المحلية طبعًا، التي لم تكن السيدة تفهم كلمة منها، لذا لم تفهم أبدًا حكاية المايوه والمسبح، وما اتُّفق عليه بشأن يوم الأحد، لم تفهم أي شيء إلا بعد أن اندفعت آمنة وعرضت في وجه سيدتها المايوه بلونيه الأخضر والأصفر، ثم خرجت مندفعة خارج البيت وبيدها المايوه.

ربما فهمت حينها أن آمنة كانت تقول لها: «ماذا أفعل بالمايوه.. ماذا أفعل بالمايوه». أما السيدة فقد ظلت تنظر بذهول إلى باب الشقة المفتوح، وإلى منديل أبيض عليه بقع حمراء من الدم، ألقته آمنة على الأرض قبل أن تغادر.

البحر يتجه شمالا

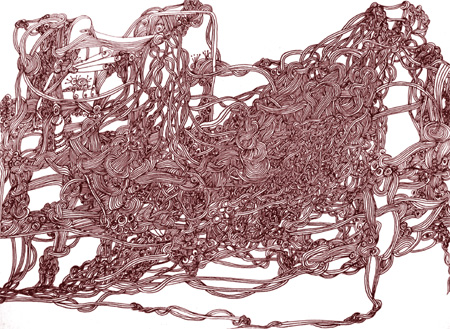

لوحة: محمد عبدالرسول

تلك الطفلة، أخبرته بأنها فقدت والدها، منذ زمن طويل. حكى لها أنه فقد والدته أيضا. بكيا معًا. لم تمسح دموعه، ولم يطلب منها أن تتوقف عن البكاء. ظلا في مكانهما، صامتين، يرنوان نحو البعيد، وينتظران مضيّ العاصفة.

كان كل منهما يستعيد ذاكرته، بتعاطف مشوب بالحاجة إلى رؤية الآخر أكثر سلامًا، لكن خلال سيرهما على الشاطئ المليء بالحصى، لفت انتباهه طرف ثوبها الوردي المشغول بخيط رفيع من الدانتيل، كان طرف الثوب يلامس الحصى. راوده احساس أن ذاك الحصى مبتهج الآن بملامسة حافة الثوب له.

«كلنا بحاجة إلى البوح، لتنظيف جراحنا»، هكذا قالت له.

سمع هذه العبارة مرارًا، لكنه أحس بأنها المرة الأولى التي يسمعها بلا نغمة مكررة. لم يسألها كيف فقدت أباها، ولا باح لها بحكايته، بل أخبرها بأنه سيقص عليها ماذا فعل به البحر.

* * *

حينما كنت صغيرًا، كانت أمي تأخذني معها إلى البحر. لم تكن هناك مواعيد محددة لذهابها، ربما كانت تستغل الأيام التي يغيب فيها جدي أو يسافر إلى دمشق، ثم كانت تطلب مني ألّا أبوح أمامه بأننا ذهبنا إلى الشاطئ.

الوصول إلى البحر يتطلب منا أن نعبر مسافات طويلة، من بلدتنا في بعلبك إلى بعلبك المدينة، ثم إلى شتورة، مرورًا بزحلة، ثم ضهر البيدر وصوفر وبحمدون وعالية، نمر بكل الطريق الجبلي الطويل قبل وصولنا إلى بيروت كي نلتقي رجل البحر. الرجل الذي يشتري لي البيبسي والشوكولا، ويعد لها وجبة من السمك المقلي في بيته الصغير المطل على البحر، لم يكن بيتًا على ما أذكر، كان أشبه بالكوخ.

ما إن نصعد إلى سيارة التاكسي حتى تتناول من حقيبتها شريط كاسيت، تمد يدها إلى السائق وتطلب منه أن يضعه. كانت أغنية عن البحر أيضًا. كنت أرى السعادة تثب من عينيها، وهي تحتضنني وتقبلني على جبيني وخدي وتسألني إن كنت أحس بالعطش أو الجوع. تناولني زجاجة عصير أناناس، وقطعة من الشوكولا وتطلب مني أن آكلها.

حين يراني رجل البحر برفقتها، يرفعني عاليًا على كتفيه، ويركض بي على الشاطئ قبل أن يضعني على الرمل وينزع عني ثيابي. يقول لها إن علي تعلّم السباحة منذ الصغر، لكنها تطلب منه أن يدعني وشأني. لم تكن ثيابي تتناسب مع الرمل ولا مع الشاطئ، كنت طفلًا أنيقا كما أراد لي جدي أن أكون.

في المرة الأخيرة التي زرنا فيها رجل البحر قالت له إنها ستتأخر في الحضور إليه، وربما ستتغيب لوقت طويل، لأن جدي لن يبتعد خلال المدة القادمة ولن يغادر إلا للإشراف على محاصيله الزراعية. طلب منها رجل البحر أن تترك أباها وتأتي لتعيش معه. نظرت حولها إلى الكوخ وقالت له إنني سأدخل إلى المدرسة هذا العام.

أمسكني رجل البحر من يدي، فبدت يده ضخمة جدًّا مقارنة بيدي الصغيرة، ثم قال لي إن شعري يشبه شعره. كان شعري أسودَ وكثيفًا مثل شعره، لكن شعره كان طويلًا يصل إلى أول رقبته.

حين عدنا إلى بيتنا في بعلبك، وجدنا جدي ينتظرنا، عاد باكرًا من سفره هذه المرة، كنت أغني أغنية البحر، ارتجفت حين رأيته.

عادة هو لا يتحدث معي كثيرًا، لا يلاعبني، كان صامتًا أغلب الوقت.

اقترب مني وسألني: «أين كنت؟».

قلت له إنني كنت عند البحر.

ومن رأيت؟ سألني بتجهم.

حكيت له عن رجل البحر، وعن يديه القويتين اللتين تحملانني، وعن شعره الأسود الذي يشبه شعري.

بدت عيناه كتلتين من جمر ملتهب، تحرك نحوها أمسكها من شعرها، هزها بعنف شديد وهو يقول لها:

“منذ خمسة أعوام ذهبتِ إليه، إلى من بصق في طعامنا، وكانت هذه النتيجة”.

قال هذه العبارة وهو يشير بسبابته إليّ، أحسست بالفزع، التصقت في الزاوية.

«سأقتلك»، قالها لها وهو يضع يديه حول عنقها، وهي ترفسه محاولة التملص منه وهي تصيح في وجهه:

«أنت دمرت حياتي.. دمرت حياتي».

كان يشدها محاولًا خنقها بيديه وهي تحاول الهرب.

من على الحائط خلفها تمامًا أخذت الفأس المعلقة للزينة، الفأس التي يفتخر جدي بأنه ورثها عن والده ويعلقها في صالونه كتحفة نادرة.

ضربة.. ضربتين.. ثلاثًا.. دماء تسيل على الأرض.

قتلته هي.

هكذا حدث القتل.

هكذا كان اليوم الأخير.

اليوم الأخير الذي رأيت فيه رجل البحر، ورأيت فيه أمي، وجدي.

ذهبت أمي إلى سجنها، وذهب جدي إلى مثواه الأخير، ولم أرَ رجل البحر مرة أخرى، حملني خالي معه إلى البرازيل ليبتر كل خيوط ذاكرتي، ليشكلني على هواه. أنا الشاهد الوحيد على كل ما كان.. أنا طفل رجل البحر، ما زلت أذكر حتى الآن أغنية أمي، تلك الأغنية البحرية عن رجال البحر. لكن أنا الآن هنا، أمام بحر بعيد، غريب، ليس له صلة مع ذاكرة بحر آخر.

«هل آلمتك حكايتي أيتها الصبية؟».

لم ترد. انحنت لتلمّ الحصى الصغير عن الشاطئ، ابتسمت وهي تمد يدها اليمنى نحوه، بينما يدها اليسرى تقبض على الحصى، ثم قالت:

«دعنا نمضي من هنا، من أمام هذا البحر الغريب. سوف نمضي نحو شاطئ رملي، لكن دعني ألقِ قبضة الحصى من يدي قبل البوح بحكايتي، كي أحكي ماذا فعل بي البحر أيضا».