قطارات وخرائط

عشق الخرائط

1

أفتتنتُ منذ صباي بالكتب والخرائط كافتتان الصغار بالحلوى التي ما أحببتها يوما، تظاهرت ذات يوم بأنني نهر في خارطة أو هضبة خضراء تكسوها أشجار البلوط، تظاهرت أنني شاطئ بحر تغسل الأمواج آثار العابرين عن رماله، تخيلتني طائر غرنوق أو طائر رخ، تظاهرت بأنني أميرة من بلاد بابل تاهت في الصحارى وتنتظر الدليل، سحرتني ألوان الخرائط وتعرجاتها وغموض رموزها: فهي لغة ثانية أتعلمها كل يوم وكانت قصص العشق والأطالس كتبي الأثيرة، برعت في رسم الخرائط، كنت أرسمها وأتملّى جمالها وأترحّل في الليل العاصف وسط البحار مثل السندباد البحري أو تحت شموس آسيوية على طريق الحرير وعند المعابد الذهبية والباغودات وتماثيل بوذا، اختلقت بلدانا لم يسمع بها أحد ومدنا أسستها في ممالك لا وجود لها إلا في مخيّلتي وكانت تفيض بالنساء المغويات والعشاق والمتع والسحرة والمشعوذين واللصوص، وفي رحلات مخيلتي كنت أتلبّس طبيعة السحب فأطوف الفضاء وأنظر من الأعالي إلى كائنات الأرض وتنهمر دموعي بغتة على المفازات الظامئة فتروي نبتة شوك، وكنت أتمثل سجايا النجوم فأكون ضوءا في كل مكان ولا مكان، أقلّد النساء اللائي يترحلن على حصان طائر أو يسخّرن الحيتان والفهود وطائر الرخ لمغامراتهن، وذات رحلة بين أحراش الهند ووديان الياقوت سئمت وحدتي فلا متعة في كشف أو مغامرة دونما مشاركة وحوار من رفيق سفر أو صديق روح أو عاشق وبدأت رحلة الحيرة..

2

المسافة بين الطفولة والنضج محتشدة بالخرائط والأحلام والسقطات والحكايات، مسكونة بهراء الكبار الذين غادرهم الحلم، كنت أنفصل عن الكبار، وأقفز في المتاهة، المسافة ومضة، المسافة خدعة، كانت القفزة مجازفة، وسن الرشد مدينة لم يكتشفها أحد، رحلة جوّانية، عشق عابر، وجوه عابرة، حبّ مؤلم تنضج على اشتعاله أسماء المدن وخصائص الناس، سنّ الرشد أن نطوي الزمن المتسارع ونتلبّث طويلاً في كدر الكبار، كنت أتمرد على هذا وأعيش عالما داخليا ثرياً بالرؤى وحدي مع عاشق أصنعه حسب أهوائي.

3

أوصانا المتصوفة أن نزهد بكل شيء لننال كل مستحيل: أرواحنا والأرض والريح والنجوم والزمن، علّمونا أن نأخذ ما نحب بقوة الروح لا بثقل المادة، نتحرر من فتنة الهوى وسطوة الشهوة علينا، علّمونا ألاّ نتملك كي نمضي خفافاً في المتاهة الأرضية، شبه طيور تمضي أنّى قادتها بصيرة القلب أو خفق الجناح.

أختطف الكرة الأرضية الزرقاء التي صُنعت من معدن ولدائن بديل تخيّلاتي عن كوكبنا المبتلى بوحشية البشر، كرة صقيلة مغوية تباع وتُشرى وتقول لنا نسبية الأحوال والأمداء، تقرّب لنا هيئة أرضنا ودوامات الريح والمحيطات وانعكاسات السُدُم، توهمنا بأن العالم ملك شهوتنا فنرتعش تيها ومتعة، لا نتملكها، بل ندركها بحواسنا فلا نستحوذ عليها، لا نتشهى ثرواتها بل ثراء كشوفنا حين نتقصّى عوالمها، لا نريد امتلاك أرض ولا أرصدة ولا كنوزاً تستهوي اللصوص وتحرّض الحُسّاد، نفوسنا صنو الطبيعة وأخت الريح ورفيقة النبع المستوحد.

أتنزّه ببصري وبصيرتي في عالم قزّمته كرة الأرض المصغّرة، وأرانا نحن الكائنات البشرية العزلاء نتشبث بها ونحاول المكوث المؤبد على جهاتها، وثمة من يحاول إقصاءنا وإزاحة خطانا عنها، آخرون ينصبون لنا الكمائن والفخاخ عند نوافذنا وعلى مرمى أحلامنا وحافات الصحارى وحدود اللغات ورعشة القارات أو في لغة الحب أو وعود الجمال.

أتلمّس الكرة لأقرأ أحوالها وأحوالنا، أرى البعض أشباه ضوارٍ تتصارع لتلتهم كل ما للآخرين وتدمج العناصر بأجسادها النهمة وتتمثل امتلاكها لها حتى أقاصيها.

الأرض الشقية بنا، الحنون على وجودنا لا تملك أن ترمي بسكّانها في العدم، حنانها الفيزيائي يشفق من تدميرنا، فتتمسك بأثقالنا أحياء وبرفاتنا أمواتاً إلا إذا هلكت جاذبيتها وفقدت ثقلها وعندئذ سنتطاير هباءات ضالة في متاهات الكون.

شبه ضرير يتدبّر معرفة العالم لمساً بطريقة بريل، تمرّ أناملي على تعرجات وندوب الكرة الأرضية المُقزّمة، ندوب هي جراح التأريخ المندملة على وجه الأرض، خنادق التخفي وصدوع الانفصال، أطوف على أرجاء مُباحة ومديات بلا تحريم ولا محظورات وأتمتع بحريتي الافتراضية دون ارتياب من أحد في مطار أو حدود.

تعابثني رياح وأعاصير وتيارات بحرية وتزجّ بي في مضائق وتضيّعني بين أرخبيلات وتفتح لي مواضع الدنيا العجيبة المشتهاة، تبطل كل ممنوع متفق عليه بين مالكي الأمكنة وسادة الأزمنة، تلغي علامات الحدود عن المشهد الأرضي فأترحّل بين الأقاليم والمدن دون أن يستجوبني أحد عن تأريخ الحزن أو قصص الحب أو سرّ الفرار، أجتاز نقاط التفتيش مثل دفقة هواء، وأطلق ضحكتي فوق المحيطات متكئة على أجراف المرجان، أعبر المخاضات مع طيور البلشون واللقالق، وأستقي من ينابيع تتدفق من فوالق الصخر.

بلا بوصلة ولا دليل تهبني خرائط الأرض حقَّ اتخاذ المسار الذي يروق لي، فأبلغ الأصقاع المجهولة والمدن المحرّمة وبوّابات الزمن، أعدو في مروج نضرة، وأندفع في قلب عاصفة تحط بي في أقاليم الضوء، أقرأ عبير الصنوبر وأرتّل خرير النبع وأتهجّى الزهور والجبال وأفك طلاسم المفازات ورجفة الريح وما بين لذائذ الكشوف وترف الحرية يستبدّ بي التوق إلى مدن مستحيلة ومدن مغوية ومدن من كلمات ومدن من شِعْر ومدن روايات ومدن أوثان ومعابد وأساطير وبغتةً أجدني أستذكر حالتي وأنا رحّالة حقيقية بين المدن، مدن تلقي إلينا بطُعوم غوايتها مما وراء البحار والصحارى فأستعيد مروري بتلك المدن التي سأكتب عنها وأنا أهيم وحدي في القطارات والطائرات ونادرا في السفن.

4

في رحلات صباي تشوقت لصحبة بشر، أردت رفقة رجل كما تفعل نساء الحكايا ممّن ورثن شهوات آلهة الحب والسلالات العتيقة، فكان أن اختلقت لي رجلاً يلائم أهواء صباي المتطلّب: جبلته من غبار النجوم وزهور الصبار التي تتفتح مرة واحدة كل عام، لم أمنحه ملامح مستقرة، فكانت قسماته تتبدل بتغير الأهواء والأفكار والأسفار، وهبته سجايا الإنسان ومرونة الفهود وحنوّ القطط ورهافة العشاق، لم أشكل هيأته حسب وصفات النساء حول الرجل المشتهى، تركت له أن يختار هيأته ويغيّرها بتغيّرات الزمان، وعندما اكتمل حضوره المتخيل أسكنته أشواقي وصحبته في رحلاتي وأنا بين أهل وأصدقاء، لم يكتشف أحد رفيق أحلامي، كانوا يخالون أنفسهم صُحباً مناسبين لأهوائي وتركتهم في وهمهم عنّي وعنهم..

كنت أتيه مع رجُلي المتخيّل محمولة على دروب الأنوثة برياح الشغف ومحفوفة بغموض البساتين وأنين الصفصاف، تآلفت مع طيفه في الصّحو والمنام واستحال رفيقاً حياً يحاورني ويجاورني ويقوم عنّي بالمهمات الصعبة التي تعجز عنها فتاة نحيلة، كتوجيه دفة السفينة في بحر هائج ونحن نقصد الجزر الاستوائية أو قيادة قافلة الجمال في سهول تركمانستان ومنغوليا وصحارى أفريقيا، كنا معا ننبهر أمام صهير البراكين وجداول اللافا الجحيمية ونضحك من طيشنا -طيشي الصبياني- ولا نأبه إن غطست أقدامنا في وحل المستنقعات أو داعبتنا السلاحف أو وخزتنا أشواك القنافذ أو لدغنا النحل ونحن نبيت في غابة أو كوخ صيادين، معه كنت أرى الأرض مفضضة بنور القمر أو تفيض ذهباً في ضوء الشمس، ومعه كان حفيف الشجر يمسي موسيقى سماوية والمطر مزنة نور، يغدو البحر في صحبته أشد زرقة ورحابة ويصبح سخياً بمخلوقاته وكنوزه، كنت أصطاد أفراس البحر الصغيرة والأسماك الشفافة والحبارات وألقيها على الشاطئ لتستحيل كائنات بشرية بهيئات ولغات شتّى، فأعرف آنئذ أنني استعدت بعض أرواح الغرقى من بين أشداق البحر فنضحك معا من حيلي وألاعيب البنات..

5

لمّا نضجت قرأت كتاب “مسخ الكائنات” للشاعر الروماني أوفيد وتذكرت تلك الاستحالات الغرائبية التي تخللت سنوات صباي وأنا أطوف جهات العالم مع الرجل-الظل قرين أحلامي، اكتشفت أنّ بوسعنا إنتاج تحولاتنا وإعادة تكييف أنفسنا واكتشاف قوانا الخفية فنكون ما نشاء لحظة نؤمن بما نريد فكنت أصير حورية بحر عاشقة وصيادة باسلة وقائدة سفينة وغزالة، وكنت أحيانا أغدو الطير والحوت والغمام لأكون أنا التي أريدها في آخر الأمر.

عرفت الرجل والمدن كحلمين دائمين، ثم لمّا أتيحت لي الأسفار غدت المدن حقيقة مرئية، أفضُّ أسرارها وأميزها بروائحها وألوانها فتتفتح فيها أهواء روحي وتشوقات العقل، إنما لم ينبثق ذلك المحبوب المتخيل من حلمي كما انبثقت المدن، فقد اختار أن يبقى طيفا نائيا لا يغادر أحلامي -أو لعلها رغبتي في حمايته من عالمنا الوحشي- فسجنته هناك حتى لا يغادرني إلى أرض البشر ويُقاسي ما ينتظرهم من أهوال وفظاعات.

قلت له: يا صديقي إبق طيفا مكرّماً وفكرة مصانة ورؤيا أحتفي بها فلا تتعرض لاختلال الحياة المحتوم بين رجل وامرأة ولا تتحمل أعباء العيش المتفاقمة، ولا تعرّض نفسك وتعرّضني لاحتمالات الفقدان كحتمية أرضية، دعنا نلتقي كطيفين عابرين للأزمنة.

برفقة الطيف واصلت التجوال في العالم، تشردنا معا، جعنا وظمئنا وارتوينا وتضافرت أحزاننا واشتبكت مباهجنا ونشواتنا، هربنا مرارا إما خوفاً من الموت أو ازدراءً لحياة مريعة، رافقني كالقرين اللامرئي والنص اللامقروء والضمير المتخفّي في وجدان امرأة تحيا مرّتين وتعيش حياتين: مرة في أحلامها، وأخرى في أرض الناس ومع بشر اعتياديين وتدفع ثمن الحياة الأرضية المثقلة بالآلام والفقدان وما ينتج عنها من خذلان وخيبات، وتحياها مثل سائرة في نومها لتستفيق بعد دهور، وتكتشف أننا البشر محض أطياف تتلاقى أفكارها وتتقاطع أو تتناقض وتحيا في برزخ انتظار لما لا يجيء وقد يجيء بعد فوات الأوان.

اكتشاف السفر في قطار من بعقوبة إلى بغداد

أحبّ القطارات وأهابها، صافرة واثنتان وأستعيد تلك الضجة التي ارتبطت بأول رحلات الطفولة بين بعقوبة وبغداد، رحلات سحرية كانت بذرة عشقي للترحل، بيدي دفتر وقلم وأكتب فيه أسماء الأشياء والمحطات والأشجار وأنا أتنصّت لحوارات المسافرات والمسافرين، قاطع التذاكر بقبعته المائلة وحقيبته المعلقة على كتفه يقرض التذاكر بالمقراض ويمنّ على المسافرين بشرعية البطاقة المقضومة، صغيرة كنت بالكاد أستطيع قراءة اللافتات وأسماء المحطات والوجوه التي تعدو بجوار القطار مثل حلم هارب، المسافرات بين ريفيات متلفّعات بعباءات صوف وحرير وبين نساء مدن متعلمات يبهرنني بملابسهن الجميلة المنقوشة بطبعات ورود كبيرة والفساتين مزمومة عند خصورهنّ الرهيفة بأحزمة، شعورهن المجعّدة تشبه شعر الست زكية معلمتي المفضلة، كنت في الصف الأول أرتدي ثوباً تزين أطرافه الكشاكش وعلى صدره تطريز بغرزة عش النحل، ولي ضفيرتان مربوطتان بشريطين أزرقين، حولي عشرات السيدات يشبهن الست زكية التي جعلتها مثالا للنساء، فهي أول معلمة جميلة بين حشد من المعلّمات المسنّات والقبيحات القاسيات..

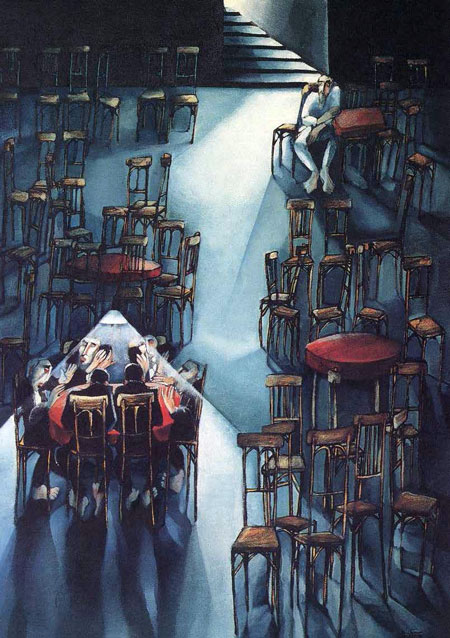

لوحة: سعد يكن

أدوخ قليلا في القطار، تقشر أمي برتقالة وتطعمني فصوصها لتجنبني الدوار، أغمض عيني، أنصت لصوت العجلات، أنصت لثرثرة النساء، توقظني ضحكة امرأة جميلة وهي تصغي لحديث زوجها، أفتح عيني فيهرب النخل وشجر التوت والصفصاف واليوكالبتوس والحقول الخضراء وقطعان الماشية وبقايا القرى الآفلة على ممر الزمن المتعجل مثلما تفعل المشاهد خارج القطارات عابرة القارات..

جرّبت أنواع القطارات وأنا وحيدة مستوحشة وقد غادرني فضول الطفولة ووجدتني رهن حاضر مخيف يتكثف فيه إحساس مريع بتبدّد الأمكنة والناس والذكريات، كان القطار ينتصر على المسافات ويسرقني من قطار الطفولة ورائحة أمّي وطعم البرتقال والنساء شبيهات الست زكية فهنا نساء لامباليات عابسات يضعن سماعات الموسيقى في آذانهن أو يقرأن كتاباً أو يخفين عيونهنّ وراء نظّارات قاتمة، أغمض عينيّ فأحلق فوق القطار والزمن وتخطفني نشوة ضوئية تماثل ما تفعله الموسيقى وهي تجمدنا في اللحظة المفارقة وتفجر أعمق مشاعرنا وتلقي بنا في المتاهة، كلُّ القطارات التي مررت بها كانت تقتلعني من مألوف ما عرفت وتضللني في المحطات الفخمة شبيهة القلاع ودور الأوبرا، تنقذني صورة راسخة متواضعة لمحطة قطار بعقوبة الصغيرة بمصاطبها الخشبية اللامعة ورائحة زيت التربنتين الذي صقلوا به شرائح خشبها الناعمة. كانت المحطة جميلة جدا فمنها كنت أنطلق في متاهات أحلامي: كنت أعشق حديقتها المنظمة المزدهرة بالورد الجوري وشجيرات الدفلى المتوهجة بينما كانت أشجار اليوكالبتوس ترسل إشعاعا من عبير الكافور، بائع شعر البنات ينادي على بضاعته الوردية، وفي القطار يطوف بائع ساندويتشات البيض المسلوق والكعك ويمر بين العربات حاملاً سلته المجدولة من خوص النخيل، تهيمن على ذاكرتي رائحة السّمسم وأسمع صوت تهشم حبوبه الشهية تحت أسناني ويغمرني مذاقه الزيتي بالمتعة…

أنفض عني الأسى ووحشة الرحلة وأعترف لنفسي: لقد علّمتني القطارات عن العالم والبشر كما علّمتني الكتب العظيمة، فالقطار كتاب يتجدد في كل رحلة ويهبنا قصصاً ممتعة كل مرة.

القطار علاجا للوحشة

على الضدّ ممّا أعانيه من وحشة وأنا أسافر وحدي في القطارات الأوروبية بعد أن يئست من رجل الحلم فصار يتوارى بين قسوة الأحداث وأيام التشرد، كان ثمة رجال ينتحلون صفة رجل أحلامي ويضعون أقنعة فائضة عن حاجة الحقيقة سرعان ما تتشظّى وتتساقط عن وجوههم المراوغة، وأضحك من تلك الحيل الصبيانية التي يمارسونها معي.

على الضد من وحدتي في القطار كان الشاعر الفرنسي بيير ريفردي يسافر بالقطارات لعلاج الوحشة معتقداً بأن أقسى العذابات إيلاماً للإنسان تكمن في حرمانه من حرية الحركة في الأمكنة، فيقول في إحدى قصائده:“قد نموت من العطش والطموح وقد نموت من البقاء طويلاً في نفس الموضع».

فكان يسافر بالقطار عندما تطبق على قلبه مخالب الوحدة والوحشة فيشعر بالحاجة إلى إنعاش روحه برؤية مشهد خارجي فسيح يحرره من زنزانة الرتابة والضجر اليومي ويمضي إلى الريف هرباً من المدينة القاسية التي خيبت آماله، وفي القطار البطيء ينطلق خياله مع مشاهد الغابات والقلاع والأنهار ويدوّن بعض قصائده وهو مستأنس بضحكات النساء المغوية وأحاديث المسافرين المرحة في عربة القطار..

ولكن يا للخيبة! فعند الوصول إلى الريف لا يجد أحداً في انتظاره على رصيف المحطة وليس من رفيقة أو حبيبة تؤنس وحدته في الريف، تنهمر عليه الأحزان وتتضاعف وحشته وهو يجوب الأزقة الموحشة مغمورا بعبير الخزامى وظلال أشجار الجوز، ليعود بالقطار التالي إلى المدينة الصاخبة متمتعاً برفقة الغرباء ورؤية النساء الفاتنات المسافرات في أبهى أزيائهن وزينتهن.

يسرد القطار بعضاً من قصة الزمان والمكان مثلما يفعل الروائي الذي يملأ الزمن بالأحداث والشخوص والمفاجآت، يكثّف الزمن ويحفظه لنا لنستهلكه في التقمص والتذكر والأحلام ونحن ننغمر بقراءة الرواية فنكون في زمنين مختلفين في اللحظة ذاتها وعندما نكون في الطائرة والقطار نستهلك زمننا بطريقة أسرع ممّا لو كنا على الأرض وتختلف سرعة استهلاكنا للزمان والمكان باختلاف ما يسرده لنا القطار العادي والقطار السريع الذي يسير بسرعة 400 كيلومتر في الساعة ويجنبنا الانتظار في المطارات وفحص الأمتعة وتدقيق الجوازات. سافرت بالقطار السريع بين باريس وغرينوبل جنوب شرق فرنسا وهي المدينة التي تقع تحت ذرى جبل “فيركور” معقل المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازي ومن اسم هذا الجبل استعار الشاعر “جان بروليه” اسمه الأدبي “فيركور” عندما نشر روايته القصيرة “صمت البحر”، كان زمن المقاومة والحرب يقبع وراء الجبل ساكناً ومحنطاً لكنني استحضرته حين سردوا لي مأثرة المقاومة ضد النازية وأيقظوا زمنها وتخيلت نفسي عنصراً في الحكاية بينما كنا نعيش حاضراً حياً تكثف فيه إحساسنا بالزمن وأدركت في وعيي لحظتها معياراً مختلفاً للزمن الذي نعوم فيه مزهوّين بانتصارنا على المسافات، فكان إحساسي بالزمن وأنا في القطار السريع أقرب إلى نشوة صوفية تماثل ما تفعله الموسيقى وهي توقظنا على جريان الزمن وتحرّرنا من ضغوط واقعنا وتمنح معنى وقيمة للحظتنا.

القطارات: رحلات عشق وكتابة

عندما كبرت لم أستطع الكتابة في القطارات، لم أمسك كتابا لأنهمك فيه: كنت أقرأ البشر، أقرأ كتاب الطبيعة، أتصفح الغابات والأنهار والسفوح، أتملّى الكاتدرائيات وقصور القرون الوسطى، أقرأ الحقول والقرى وأشجار الجوز والبحيرات وغسق المساء وأمتّع بصري برؤية الوعول البرية والإوزّ والقنافذ وهي تعبر الطرقات بين غابة وأخرى، للكتب أوقاتها وطقوسها في غرفنا وللطبيعة ألاّ نخونها بلا مبالاتنا بها، كتاب الطبيعة مفتوح على عجائبها وجماليات إبداع البشر في المدن فعلام أفرّط بهذه الهبات وأعكف على كتب تقلد الطبيعة وأحوال البشر؟

كثير من الكتاب استهوتهم الكتابة في القطارات البطيئة عتيقة الطراز، فهي تلهمهم عندما تخترق بهم المديات الشاسعة وتساند المخيلة على اكتناز الصور وتثري البصر وتحفّزُ الموهبة كما يلهمهم وجود النساء الفاتنات المسافرات معهم في عربة واحدة، فهذا الشاعر الروسي فوزيينسكي يكتب في القطار “ديوان الإغراء” مستلهماً نصّه من حضور الحسناوات المترحلات بثيابهن المغوية وغنجهن ويشرع بكتابة ملحمته الشعرية “المهرة” في إحدى رحلاته ليكملها في رحلة أخرى مع فاتنات أخريات..

لوكليزيو، الكاتب الفائز بنوبل عام 2008 يقول إنه يحب كثيراً الكتابة في القطارات، قطارات الماضي البطيئة الممتعة، فكان يستقلُّ قطارات المكسيك العتيقة ويأنس بقرقعة عجلاتها ويكتب على إيقاعها..

تمنحنا رحلة القطار انفتاحا على التنوع البشري وتيسّر لنا التواصل مع أشباهنا وتنسج لعيوننا الدهشة بمفاجآت الأمكنة المترحلة معنا مثلما تكشف لنا عن الاختلاف في سلوك البشر وعاداتهم وتطلعنا على تعدد الثقافات وقبول المختلف في المكان والزمان المحدّدين..

القطارات الأوروبية أسهمت في نشر الحداثة وتعزيز فكرة التحرر التي تفضي إلى الممارسة الديمقراطية ومهدت لها منذ بدء الثورة الصناعية التي انبثقت من ظلام العصور الوسطى وحروبها لتقيم حضارة التصنيع على هدير المكائن البخارية فتتيح للبشر سرعة التنقل والسفر بين المدن والبلدان في قطارات الفحم والبخار أولا ثم القطارات الكهربائية وقطارات “الماغليف” التي تسير على وسادة هوائية وقطارات التناغم السريعة.

ولكن هل كان بوسع السكك الحديدية أن تكون الوسيلة الحضارية الحاسمة للتدرب على الديمقراطية وقبول المختلف وحوار الثقافات في البلدان التي يفتقر مواطنوها إلى التواصل ويستغرقهم انغلاق الأفكار والتعصب؟ ترى ما الذي كان سيحصل للمنطقة كلّها لو أنجز مشروع السكة الحديدية لربط العراق ببرلين أوائل القرن العشرين؟ هل كان السفر الميسّر إلى أوروبا سيغير من تركيبة وثقافة المجتمع الذي تغلب عليه القيم القبلية والانغلاق؟ وهل كان لهذا القطار العالمي أن يحقق بعضاً من التواصل بين الثقافات المختلفة وهو الذي سيربط (الباءات الثلاث: البصرة-بغداد-برلين) ببعضها؟ هل كنا سنرى مجتمعاً متخففاً من ماضيه يحيا الحاضر ويدع التأريخ في المقابر والمتاحف كما يفعل الأوروبيون؟

بين بودابست وفيينا ينطلق بي القطار من محطة كيليتي العريقة لتمرق بمحاذاته جبال وحقول وقرى وغابات وأنا صحبة مسافرين صرب وبوسنيين ورومانيين وتشيك وهنغاريين حوّلت لغاتهم القطار إلى برج بابل وثمة عاشقان لا هوية لهما سوى الحب يتعانقان في بهجة الرحلة المسائية، وينغّم أحد الشباب أغنيته على الغيتار بينما تنهمك فتاة بقراءة الخرائط وتكتب امرأة على حاسوبها وتتناقش سيدات بثياب فولكلورية مطرّزة مع المفتش حول المحطة القادمة هل هي ستراسبورغ أم فيينا؟ ويصمت رجالهن الريفيون الذين يلتهمون ساندويتشات نقانق متبلة بالثوم، وتبكي امرأة متوحدة لدى النافذة: ففي القطار تتشابك المصائر وتنشط الأحلام والأحزان ويجري حوار خفيّ بين الثقافات قد يفضي إلى تواصل لاحق بعد بلوغ محطة “فيينا ويستباهن هوف”.

تعرّفت إلى أجمل مروج العالم في الريف الإنكليزي وأنا أتنقل في القطارات المؤنسة بين لندن ومانشستر وبرمنغهام وبين لندن وسوانسي في إقليم ويلز وبين لندن ومرفأ برايتون على بحر المانش وبين مانشستر ومدينة بلاك بول ومدينتي كمبريدج وستراتفورد أبون آفون الشكسبيرية..