كتاب لن يختفي ابداً

أمام باب الجامع الأموي المطلِّ على القيمرية ثمة أحجار ترتفع شبراً عن الأرض، تفصلُ بين المساحة الصغيرة أمام الباب والدرج النازل إلى مقهى النوفرة. كانت هذه الأحجار محجّ الشباب والفتيات الذين يؤثرون توفير ثمن كأس الشاي في المقاهي. تُدخن سيجارة وتتفرج على الذاهب والقادم، وتفتح حديثاً مع صديق.

منذ بضع سنوات، وصلت إلى هناك بعد طول غياب لأجد البلاطات الصغيرات يحملن سوراً حديدياً. وقفت حزيناً.. السور لا يرتفع أكثر من متر، ولا فائدة أمنية تُرجى منه.. لا ينفع إلا في منع الناس من الجلوس على باب الجامع. ربما المطلوب أن ننسى كل تراث إنساني للدين خارج إطار العبادات؟ هل يعقل أن هذا المبنى الذي اتسع صدره لأن يكون معبداً وثنيّاً في يوم، وكنيسة ومسجداً في يومٍ آخر.. هل يُعقل أنّه ما عاد يحتمل اليوم صعلكةَ بعض المفلسين على بابه؟

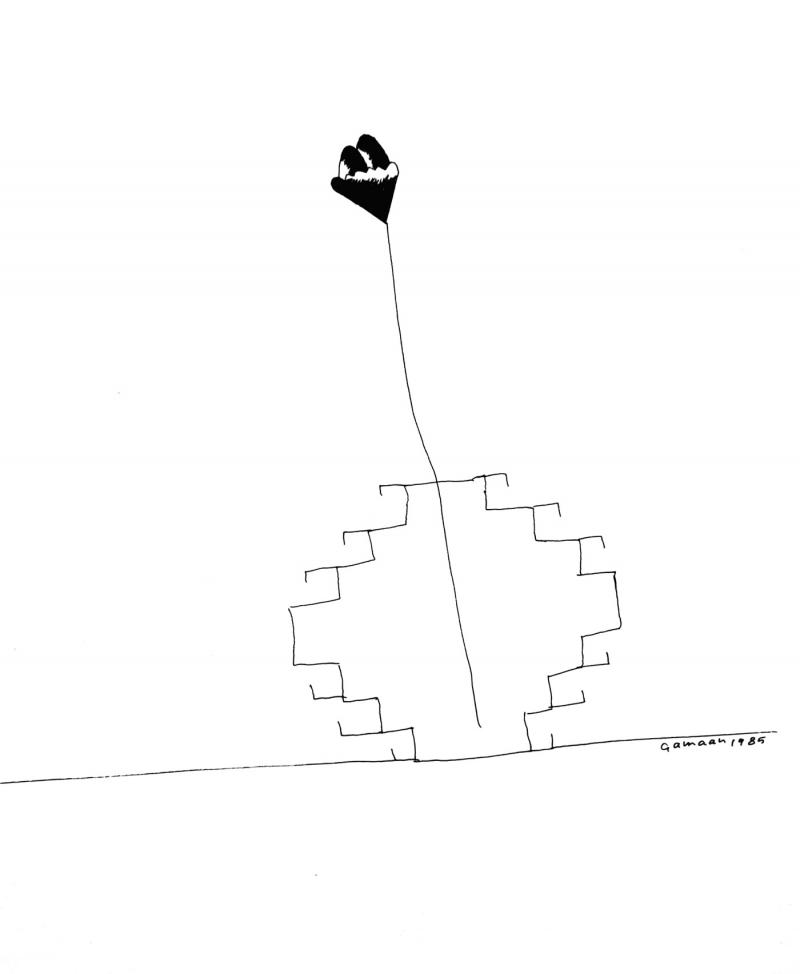

سورٌ على باب الجامع؟ أليس هذا عنوان كتاب للصادق النيهوم؟ ليس كذلك؟ طيب، لو أنه رأى هذا المشهد لغير عنوان كتابه الشهير: “من سرق الجامع وأين ذهب يوم الجمعة” وسماه: “من وضع سوراً على باب الجامع وأين صار (الطفرانون) يقعدون”.

هي العودة إلى المنزل إذاً! وجهت خطاي نحو محطة الحجاز، عازماً على المرور ببسطات الكتب هناك، فهي نوع آخر من التوفير. رفعت كتاباً ونظرت إلى الأربعينيّ الشائب الذي يدخن على طرف الرصيف: “قديش هاد؟” أجابني دون أن ينزل سيجارته: “هون بخمسمية ومن عالنت ببلاش، والنت أحسنلك”.

“أوف، ليش كل هالقد من الآخر يا عم”.

أنزل سيجارته، وقد أصبحت نظرته أكثر جدية: “عم قلك الأحسنلك. وبدك خدو بـ400”.

أخذت ودفعت ومشيت، فقد بدا لي أن محاولة (المفاصلة) ستنتهي بقذائف من الكتب المجنّحة.

نسمعُ كلاماً على أن الكتب ستختفي كل يوم، وأن النص الإلكتروني قد فعل بها كما فعل ربُّنا بأصحاب الفيل، حتى بات من المعقول وضع تحذير إلزامي على الكتب مثل تحذيرات السجائر: “إن الكتاب وسيط منتهي الصلاحية، استخدامك لهذا المنتج يمنح الكتاب والناشرين أملاً زائفاً، الكاتب غير مسؤول عن سوء التخزين، مضرّ بالحامل وجنينها”.

والمدافعون يردّون بشراسة حالمة دوماً: لن يندثر الكتاب لأن الناس لن تقبل الإلكترونيات والآيباد بديلاً عن ملمس الورق الحريري ورائحة الحبر الفردوسية. ولكن في الحقيقة، لو أن الكتاب سيصمد بسبب ملمسه ورائحته أليس الأشرف له أن يندثر؟ ملمس ورائحة؟ أيّ آخرة داعرة هذه؟

ولكن، على الرغم من أن سوق الكتب الورقية تتراجع عالمياً، إلا أن مفهوم الكتاب الورقي يكتسب معانيَ متجددة في عقل جيل جديد، فهنالك إدراك فطري بأن أفكار الفرد حول واقعه وبيئته تستحق الصون والمشاركة، وأن المنصات الإلكترونية (الشبكات الاجتماعية على الإنترنت وغيرها) ليست مكاناً ملائماً لنشرها. ويتضمن هذا الإدراك، أيضاً، حقيقةَ وجود علاقة مع النص تتعلق بالتملّك: إننا عندما نمسك كتاباً بين يدينا نشعر بأننا نملكه، وأنه جزء من حريتنا وسلطتنا على حياتنا، وهو شيء مختلف عن الكتاب الإلكتروني، الذي هو ليس أكثر من تفويض مؤقت لقراءة النص على الشاشة، وهو تفويض قابل لأن يُسحب من بين يدي القارئ تبعاً لسياسات الناشر الإلكتروني والمنصة الفيزيائية التي يعمل عليها.

حصلَ مثال مضحك مبك على ذلك في عام 2009 عندما قامت شركة “أمازون” بحذف النسخ الإلكترونية من كتاب “1984” لجورج أورويل من على أجهزة المستخدمين، دون أيّ إذن أو تبليغ مسُبق، وبررت الشركة ذلك بأن الذي قام ببيع النُسخ الإلكترونية لا يملك حقوق النشر. وإذا ما وضعنا جانباً المفارقة المرّة (حيث الرواية تتحدث عن قمع الحكومات للفكر) فتخيل أن يحصل مثل ذلك في العالم الحقيقي! تخيل أن تشتري كتاباً وتضعه على رف مكتبتك لتستيقظ في الصباح وتجده قد اختفى وحلّ مكانه ورقة مكتوب عليها: “تم استرداد هذا الكتاب بسبب تجاوزات في حقوق النشر”.

هنالك بصيص من الأمل للكتاب الإلكتروني في هذا المجال، فقد يأتي يومٌ، بعد صراعٍ مرير مع الاحتكارات، تتوفرُ لنا فيه التقانات مفتوحة المصدر ومفتوحة البنية الصلبة (open hardware)، وهذه قادرة على أن تجعل تعاملنا مع الكتاب الإلكتروني، وقدرتنا على تخزينه والحفاظ عليه، تحت سيطرة القارئ تماماً، وتحرّرنا من تلاعب شركات التقانة بعلاقتنا مع الكتاب الإلكتروني، ولكن هذا اليوم ما زال بعيداً.

مسألة الرقابة والملكية هذه، يدركها القرّاء، حتى لو كان ذلك بشكل فطري، فالكتاب الإلكتروني – سواءً اشتريناه بشكل قانوني أو عن طريق القرصنة – لا ملكية لنا عليه إلا كما نملك حساب الفيسبوك (القابل للإغلاق بفعل بعض المشتكين) وهو مثل حقّنا في الجلوس على أبواب الجوامع: قابل للتسوير. وينعكس هذا الإدراك في عدة أمور، منها أن الكتاب الورقي لا يزال مفضلاً في الغرب لدى القرّاء في عدد كبير من الجوانب، بدءاً بالكتب الجامعية وليس انتهاءً بالأدب، ولهذا أسباب أخرى طبعاً، لكن ما أرمي إليه هو القول بأن العامل النفسي الذي يدفع القارئ إلى اقتناء كتاب بدلاً من تصفحه على شاشة هو أكثر من مسألة “رائحة وملمس”.

بل يبدو إنه: كلما استشرست السوق في تسليع الكتابة عن طريق الحوسبة وممارسات دور النشر (رفض المخطوطات، وتعديل بعضها الآخر جذرياً عن طريق التحرير)، كلما توجه الناس، بشكل فطري، نحو وسائل تضمن لهم حريتهم وفرديتهم.

خذ مثلاً مسألة النشر الذاتي (أن يدفع الكاتب للناشر لطبع كتابه). كان هذا، ولا يزال إلى حدّ ما، يعتبر مجرد إهدار ورق لمداعبة غرور الكاتب، لأن الناشر بعد أن يقبض من الكاتب ثمن الطباعة لا يعود عنده هِمّة على تسويقه أو بيعه، ولكن الوضع في الغرب يتغير، فاليوم يتوجه بعض الموهوبين إلى النشر عن طريق “الطبع عند الطلب”، مما يسمح لهم بتوزيع نسخ ورقية من كتابهم تُطبع بالتزامن مع طلب كل مستهلك فرد، وذلك برأس مال زهيد، وفرص جيدة للانتشار والربح الحقيقي. فَتَح هذا الأسلوب مجالاً أمام الحالمين بطباعة مؤلفات ترفضها دور النشر: كتب من نوع أدب الرحلات النفسي، والشعر والروايات التي لا ترى فيها دور النشر قيمة استهلاكية.

أحد الأمثلة الصارخة على ذلك هو رواية “Still Alice” التي تتحدث عن تجربة الإصابة بمرض الزهايمر. حاولت الكاتبة تقديمها إلى عدة دور نشر دون جدوى، فقد كان الرفض يأتي بحجة أن “الناس لا ترغب في القراءة عن مصاب بالزهايمر”، وفي أغلب الأحيان أتاها الرد من دون أيّ تبرير، وبعد مرور سنة، قررت المؤلِّفة في 2007 أن تدخل مغامرة النشر الذاتي بتكلفة قدرها 450 دولارا. وعلى الرغم من تحذير الكثير لها من أن النشر الذاتي “يقتل مسيرة الكاتب قبل أن تبدأ” فقد حاز الكتاب على إعجاب بعض النقاد، ومن ثم قامت دار نشر بشراء حقوقه وطباعته، ليحقق من بعدها نجاحاً مادياً كبيراً ويصل في النهاية إلى قائمة أفضل الكتب مبيعاً في النيويورك تايمز، ومن ثم يُعاد إنتاجه على شكل فيلم حصدت فيه جوليان مور أوسكار أفضل ممثلة في 2015. وكل هذا حصل بعد أن قررت دور النشر التقليدية بذكاء منقطع النظير أنه كتاب “لن يشتريه أحد”.

وعلى الرغم من انعدام وسائل النشر هذه في العالم العربي وقلة الإحصاءات حول الكتب الإلكترونية (والاثنتان مردهما الأول إلى قمع الأنظمة التي لا ترغب في سهولة انتشار الفكر)، فلعلنا جميعاً نعرف، عن تجربة، أن أكثر القراء العرب يرغبون باقتناء الكتاب الورقي، وأن الكتاب الإلكتروني شيء يضطرون إليه ولا يحبذونه، إلّا – اللّهمّ – لأسباب مادية. وسبب هذا التوجه، وهنا النقطة الجوهرية، ليس مجرد علاقة رومنسية تتعلق بـ”رائحة وملمس” الكتاب، بل هي رغبة في تملّك المحتوى الفكري للتعبير عن حرية الفرد، وهي رغبة يتعامل معها القارئ – بشكل غير واع، ربما – بصفتها جزءاً من كينونته كإنسان: له الحق في أن يحوز الفكر الذي يختاره، في ظلِّ مجتمع تزدادُ فيه شيئاً فشيئاً الأشياء التي يبدو لنا أننا “مُفوَّضُون” بالتصرف فيها إلى الحد المسموح به (بدءاً من بروفايلات الفيسبوك والموسيقى على هواتفنا، ومروراً بالحق في نشر الفكر والنقد، وليس انتهاءً بحقنا في افتراش حواشي بيوت الله)… ولكننا لا نملك هذه الأشياء، وكلها قابلة لأن تشطبها في لحظةٍ شركةٌ تراها غير ملائمة: هي ليست لنا، ليست حقاً.

الكتاب باقٍ كما بقي من قبل في وجه كل ما مرّ به، ليس بسبب ملمسه المثير، بل لأنه الوسيط الأكثر فردية وتحرراً في تاريخ الإنسان. فالكتابة تتميز بأن الفرد يستطيع عبرها أن يُنتِجَ من بيته (وربّما الأهم من ذلك: أن يتملَّكَ في بيته) عملاً فنياً عظيماً، بصيغة طويلة البقاء، سهلة الانتشار، وفي نفس الوقت، قابلة للنسخ ومن ثم المشاركة في المجتمع دون الخضوع المستمر لنزوات أباطرة الاحتكار ومحاولاتهم الشرسة لقولبة الطريقة التي نتلقى به الوسائط. سوف تتغير سوق الكتب، تصعد وتهبط، تنحدر وترتقي، تنهار مؤسساتها وتظهر أخرى جديدة، لكنها لن تذوي.

الكتب بصيغتها الجامعة: أوراق وعليها حبر، باقية لتكون عتبات ليلية ثابتة، تواجه عصراً تنتشل قذائفه أجسادَ أصدقائنا في مدنٍ يبتلعها الظلام، لتختفي أسماؤهم شيئاً فشيئاً من على قوائم إلكترونية مُنارة على نحو أفضل من اللازم.

هي الأحجار التي أرساها الله في حواشي الدنيا مطلةً على بيته في السماء ليرتاح عليها المتعبون، وهذه لا يقدر إنسانٌ أن يضع حولها سوراً.

كاتب ومترجم من سوريا مقيم في القاهرة