كم سيرة نكتب إذ نكتب سيرتنا؟

هو سؤال طرحته الشخصيّة “منية” التي حاولت المسك بزمام القصّ، لتمنح لنفسها الإجابة المشتهاة التي حُرمت منها، عندما استفهمت وبقي تساؤلها معلّقا. وفّر ذلك الدافع لترسم خريطتها بمفردها، وتختار المواقع التي تعلّمها بوشم المواضيع التي لن تتوغّل فيها، تاركة ذلك لعابري حرفها أن تستوقفهم العلامة الظاهرة أو يحفروا عميقا بحثا عن المعنى المطمور، أما هي فقرّرت المضيّ دون تحديد درب معيّن، سواء كان ذلك عن سابق انزعاج من الضوابط أو عجزا عن تحديد أحسن سبيل يبلغها المرمى، ولعلها تؤكد النظريّة القائلة أنّ المتعة تكمن في الرحلة وتشعباتها وليس في بلوغ الهدف.. وقد يبدو لوهلة أنّ غايتها الوحيدة هي البوح للتخفّف ممّا أثقل ذاكرتها ونغّص حاضرها وأكسبها توجّسا من غدها.

ضبطت “منية” لإشكاليّتها فرضيّة مزدوجة، لكنّها حين كتبت عرضت احتمالات أخرى، وما يمكن رصده هو الابتعاد عن الجزم وتوفير ردّ مطلق، إنّما بقي التأرجح واضحا حفاظا على الجدليّة في تناول المسائل كي لا تفقد حيويّتها وقدرتها على بعث الحيرة في الأنفس وعلى أهمية التنسيب في فهم القضايا.

تفاوتت الاحتمالات من حيث نجاحها في بلوغ المبتغى، ارتقى بعضها إلى الطرح البليغ وتخبّط بعضها الآخر في وسواسه القهريّ الذي يجبر العقل على إعادة الفكرة بشكل منفّر أحيانا والتناقض والحياد عن جادّة المنطق، وضبابيّة الصياغة التي لا تسمح بتبيّن معالم القصد، وإسقاط أجزاء مهمّة لا يمكن في غيابها تشكيل صورة جليّة، وهو ما سنسعى من خلال تعداد السٍّيَر التي تضمّنتها الرواية إلى توضيحه، وإن بدت العناوين المختارة تستند إلى الثنائيّة، فلن يتمّ الاكتفاء بشقّين يمثّلان طرفي نقيض، وإنّما سنتطرّق إلى التلوينات المختلفة الكامنة بينهما.

الأنا بين الواقع والمتخيّل

قد يظهر أنّ منية الساردة غير معنيّة بما ستؤول إليه نتيجة ما تؤلّف وإن تعدّدت أسئلتها، فهي تتركها مبتورة بلا أجوبة، تستعرض اقتراحات، لكنّها، لا تلتزم بها، ولا تسعى إلى خوض مغامرة التفرّد التي صرّحت أنّها استهوتها، فلم تتشبّث أن تثمر المحاولة رواية لا حضور فيها للرجل، وهذا أول مظهر من مظاهر الخشية من الابتعاد عن الواقع وما يفرضه من حضور يؤثّثه الذكر والأنثى مع اختلاف الأدوار والأقدار، وضيّعت فرصتها في إعمار جزيرتها بساكنات لا غير، تدير هي شأنهنّ السرديّ مانحة بصمتها الفارقة.

تؤكّد أنّ ذلك فعل لا يخصّها فما يستحوذ على اهتمامها هو أن تكتب، فتواتر الفعل واختارت ذات العنوان لفصلين “أحاول الكتابة”.. فغدا هذا الفعل هو الجوهر بالنسية إليها لتنقل أحداثا فارقة في حياتها وتستعرض ما يجري في يومها.. وهو ما يدعو إلى التساؤل: هل ما زال ممكنا الأخذ برأي من يعتبر أنّ السيرة لا يكتبها سوى أشخاص مرّوا بتجارب غيّرت مجرى التاريخ أو أسهموا في دفع عجلته بطريقة أو بأخرى أو أداروا بما قاموا به أعناق البشر فلقوا حظوة في القلوب وذكرا على الألسن؟

إذا أخذنا ما تكتبه منية دون تأويل أو بحث في طبقاته، سنجد أنّها تريد أن تصبح أمّا، فذاك مبلغ همّها ومنتهى طموحها، وهو ما يعتبره البعض أمرا عاديّا في متناول كلّ أنثى ولا يرتقي إلى مصافّ الأحلام الكبيرة بل يرى آخرون أنّ فعل الحمل والولادة يحطّ من قيمة الأنثى ككائن بشريّ ويمنحها مرتبة الآلة التناسليّة لذلك يجب أن تشغل نفسها وترتقي بطموحها.

أصبح ضروريّا أن يطرح من جديد سؤال من يكتب السيرة ولماذا وتقدّم له أجوبة أكثر اتساعا وموضوعيّة، فكلّ فرد له رؤيته الشخصيّة للعالم ويعتبر ما يعتلج داخله جديرا بالاهتمام، فلتقم الحروب الضروس ولتنتشر الأوبئة، فذاك على فداحته سيعتبر هيّنا إذا قارنته منية بما لم تستطع تحقيقه رغم البساطة التي يسمه بها البعض.

يمكن في السيرة نقل الواقع لا غير والالتزام بذلك وفاء للماضي وأحداثه وإن كان ذلك يخرج عن السيطرة نظرا لاختلاف زمن الحدوث والشعور ولحظة التدوين، فالالتفات للنظر إلى تلك الهوّة قد يجعل الساردة ترى ما حصل أشدّ عمقا وقد تتعمّد نقله كذلك بحثا عن الإقناع وسعيا إلى المؤازرة وتقاسم موقفها.

لكن، تراها نجحت في ذلك أم ولّدت مشاعر عكسيّة تصبّ في صالح الأمّ التي صوّرتها شتّامة قاسية، وهي لا تختلف في ذلك عن سائر الأمّهات والآباء في ذاك الزمن الذي تعتبر فيه القسوة عماد التربية السليمة بل وهناك من يعترف ممتنا لما لقيه من ضرب وكلام موجع لأنّه هيّأه لمجابهة الحياة بصعوبتها والتواءاتها.

بالتالي، يمكن القول إنّه سواء نقلت منية الواقع بحذافيره وهو مستبعد نظرا لما شاب النصّ من تناقض في مواطن عدّة (هي من زرعت فيّ الخوف من بوسروال/لم أدع وسيلة للتقرب منه، ألبس ثيابا فضفاضة/أبدي مفاتني وزينتي…)، أو ابتعدت عمدا لتقديم صورة تعتبرها شائهة، فلم تبلغ مرادها، فكما خلّد المتنبّي كافورا في أشعاره بل وجعل البعض يلومونه لأنه تمادى ولم يكتف في هجائه لقلّة وفائه وإنما انبرى في تحقيره للونه وخلقته ووضاعة النسب، فقد منحت للأمّ سيرة تجعل القارئ يتعاطف معها ويجد لها الأعذار ويضع اللائمة على الابنة الباحثة عن مشجب تعلّق فيه خيبتها التي سمحت لها الظروف أن تتجاوزها بكلّ يسر.

قد نعتبر أنّ منية مزجت بين الواقع والمتخيّل، ومالت نحو خيار لم يخدم تفرّد الرؤية بقدر ما أذهب أحيانا أصالة الفكرة التي تريد الجموح فتجد نفسها مكبّلة بشروط اعتقدت الساردة أنّها الوجهة الأفضل وهو ما رسّخ في ذاكرتها نتيجة القراءات المتراكمة التي تستعرض رؤى متشابهة تحاول أن تجعلها نموذجا ومقياسا.

غير أنّنا قد نلمح ابتسامة ساخرة ترتسم على شفتي منية ونحن نذهب في التأويل إلى هذا الاتّجاه لتستفسر: من أدراكم أنّي أخبرتكم بما حصل لي في الواقع؟ ما الذي يؤكّد أنّي أنقل الأحداث كما عشتها وسمعتها ولست بصدد الاختلاق والخلق ومنية التي تقرؤون عنها كتبت لها سيرة مغايرة لأجعل من ذاتي شخصيّة قادرة على ارتداء سيرة ونزعها لتلبس أخرى وتستمرّ في لعبتها؟”.

يجوز ذلك أيضا خاصّة إذا تفحّصنا التصدير الذي انطلق به الفصل الأوّل من الرواية وهو شبيه بوصية “إذا وجدتم أوراقي المبعثرة، لا تحاولوا ترتيبها.. أعيدوا كتابة الحكاية مثقلة بما بلغني كتبتها، لا صدفة كما يدّعي الآخرون”، ما يدفع للاستفهام: أليس كلّ ما سنطلع عليه حبكة من وحي خيال المؤلّفة التي وضعت خطّة الكتابة وحدّدت أنّ شخصيّتها ستترك أوراقها مبعثرة وتوصي بعدم ترتيبها؟.. هل تم احترام الوصيّة؟

نخلص إلى القول إنّ البحث الدؤوب لمحاولة الفصل بين الواقع والمتخيّل مضيعة للجهد، وهو ما أكّدته الجدّة خديجة باعتبارها أنّ كلّ رواية هي مزيج بين الصدق والوهم، بين النقل والخلق، لذلك من المستحسن عدم ترويض القريحة وجعلها تنصاع فلا تبلغ مناها من عمق الفكرة حينا وتعبّر عن الشيء وضدّه في مقام لا يقبله المنطق ويبوّبه في خانة التشوّش غير المحمود.

الذات بين الفردانية والتفاعلية

يتبادر إلى الذهن في هذا السياق جملة من الأسئلة التي لا بدّ من طرحها قبل الخوض في الاتّجاهات التي أرادت سلكها الرواية وبلغت بعضها ووقفت في المنتصف أحيانا لتفقد في بعض المواطن البوصلة وتميل ميلا كاملا إلى كفّة دون غيرها: هل يمكن أن نجد سيرة لا يتحدّث فيها صاحبها إلاّ عن نفسه مستعرضا رأيه في الأحداث ناقلا مشاعره وانفعالاته تجاه المواقف؟ وهل تصحّ تسميتها بالسيرة في هذه الحال أم أنّه لا يستطيع خطّ سيرة دون الإتيان على ذكر الآخرين باعتباره كائنا اجتماعيا يتأثّر ويؤثّر في الآخرين؟

انطلاقا ممّا سبق وارتباطا بالرواية السيرة، ما الذي أنتجته منية: هل اكتفت بعرض سيرتها متقلّدة الفردانيّة وهو أمر عسير التحقّق لذلك يعتبر تجربة جديرة بالخوض أم اختارت زاوية معتادة ألا وهي النقل عبر منظور تفاعليّ يحضر فيه الآخر ويتمّ نسج السيرة بصفة جماعيّة؟ هل استطاعت الاضطلاع بدور القيادة وأن تكون هي الشخصيّة المحرّكة أم أنّها تخلّت عن ذلك لتسهب في الحديث عن الآخرين إلى درجة أنّ ما تم تأليفه أصبح سيرتهم لا سيرتها، وهي التي تبحث عن دور البطولة، كيف حولت نفسها إلى “كومبارس” أو معلّق على مباراة وجوديّة عوض اتّخاذ دور الهجوم أو الدفاع وترك مرمى المعنى بلا حارس؟

لم تكتف منية بنفسها منهلا بل اتّخذت من علاقتها بالآخرين نبعا لتكتب ما اعتبرته سيرتها وتخطّ سيرتهم، سواء تعلّق ذلك بخطابها المباشر الذي تستحضر فيه شتاتا من ماضيها وترصد فيه حاضرها أو ما انطلقت في تأليفه وسمّته رواية معترفة أنّها ستستغلّ ما وصلها من حكايات سمعتها وتربطها بصاحباتها علاقة ما أو بلغها خبرهنّ، ليتمّ التأكيد على نقطة العادة التي لا تعرف الأنا إلا من خلال الآخر وصِلتها به ولا ترسم لها وجودا دون حضوره، وهو ما يعني أنّنا بصدد تلقّي رؤية نمطيّة كرّستها الأيديولوجيات الاجتماعيّة المتعاقبة بقوانينها وعقودها، وهو أمر غير محبّذ باعتبار ما يمنحه الأدب والعمل الإبداعيّ عموما من فرص لدكّ هذه المسلّمات وفتح كوى في جدران النظريّات باعتبار أنّها غير مطلقة، للسماح برؤية مشهد مختلف واحتمال مغاير بقدرة الإنسان ألاّ يبصر إلاّ نفسه المتعدّدة في مرآة ذاته ويفخر بثرائه لا بكنوز الآخرين الملقاة في مخازن أعماقه إجبارا.

نلاحظ أنّ منية لم تتوقّف عند هذا الحد من الانسياق بل أصبحت عندما تنظر إلى هذه المرآة لا ترى سوى الآخرين وخاصة “يزّة” الأمّ، فهي إلى جانب إفراد فصل كامل لها، نجد ذكرها مبثوثا في كافّة مفاصل الرواية تقريبا (باستثناء الحكاية المرتبطة بنساء “زنقة الحليوي” والشخصيتين المنبثقتين من سيرة منوبيّة أي الشاذليّة والجيلاني)، إلى درجة يمكن اعتبار أنّ ما تمّ كتابته هو سيرة الأمّ، فهل لمنية ساعة وجوديّة أم أنّها معطّلة أم أنّها عاجزة على تعديلها لتحظى بما ترجوه؟

ماذا كانت الحصيلة ممّا كتبته منية سوى تذكيرا بماضي الأمّ وحاضرها معها لتواصل نقل الأحداث مترصّدة ما يعتري حياة “يزّة” من تغيّرات حتّى بلغت بها درجة النهاية؟

وهو سؤال مرتبط بالسيرة لا غير، فالساردة متى ابتعدت عن هذا النهج، منحت للنص حياة متجدّدة وإن بالتعريج والتلميح إلى مواضيع تنأى عن الأنا الضيقة وشكواها المتكرّرة إلى الأنا القابلة للتوسّع والامتلاء بهموم الآخر التي هي في نهاية المطاف قضايا مصيريّة مشتركة، وفي هذا الإطار، يجب ألاّ ننسى أنّ المؤلّف لا بدّ له من التطرق إلى ما يجري حوله بعين فاحصة أو ناقدة ولسان مخبر أو فكر خبير، باعتباره مسؤولا عن التعبير عن المشاغل الحياتيّة مستغلا سلطة الكلمة التي يتمتع بها.

نشير أيضا أنّ هناك قرّاء ينتظرون حين يطالعون رواية اكتشاف تفاصيل مرتبطة بالمؤلّف ويعتقدون أنّه يتحدّث لا ريب عن نفسه، وهي فئة تربط الكتابة بالبوح الذي لم يستطع إليه سبيلا في الواقع، فاتخذ الرواية وسيلة وإن غيّر اسم الشخصيات، ويشكّلون فكرتهم حوله على هذا الأساس، وإن لم يجدوا مرامهم انفضّوا، وهي رؤية تستنقص من قدرات الكاتب التخييليّة ولا تعترف بما تكنزه القريحة من إمكانيّات للخلق والانزياح، كما أنّ هناك فئة أخرى تنتظر أن تجد سيرتها في كتاب، وهو أمر يسعد المؤلّف لأن من أهدافه إجادة الحديث عن بواطن الآخرين ويحسن عرضه، على ألا يقنع القارئ إلا بالروايات التي تضطلع بدور الناطق الرسميّ باسمه ويجعل من مدى تقبّله فسيحا ليستقبل جميع المواضيع التي تصوّر حياة الآخرين المختلفين عنه من حيث التجربة.

سيرة المكان بين التنميق والتوثيق

إنّ التطرّق إلى هذه النقطة يحيل أساسا إلى الوصف كعماد يعضد السرد ويقرّب الفكرة من الحواسّ ويجعلها ملموسة وقريبة من الأذهان، ويمنح الحدث المحيط الذي سيجري فيه، ليشكّلا مشهدا متناغما، وهو ما يجعل للوصف مهمّة جمالية بالأساس.

تعدّدت الأمكنة في الرواية وهو ما منح للأحداث ما تتطلّبه من ديناميكيّة من خلال التنقّل من موقع إلى آخر ورصد أهمّ السمات حتى لا يجد القارئ نفسه غريبا في مكان يجهل ملامحه، أو يستدعي منه مجهودا مضاعفا ليتصوّر بنفسه الإطار الذي تتحرّك ضمنه الشخصيّات، وذاك لا يعني الإسهاب في التفاصيل، لأنّه سيؤتي نتيجة عكسيّة فيتسرّب الملل إلى من يطّلع ويريد لمحة مختصرة لا تفسد عليه متعة متابعة الأحداث التي يتمّ الانقطاع عنها في بعض المواطن لإعادة التذكير بسمات القرية وخضرها ونباتها ودور أهلها وعاداتهم.

يمكن أن نستشفّ من خلال هذه الإعادة من ناحية والتدقيق في نقل ما حواه مكان مّا وما زخرفت به جدرانه وما عجّت به الأسواق، شكلا من أشكال الخوف أن تطمس ملامح هذه المعالم أو يزحف التمدّن إلى القرى ويجعل منها طرقات وبنايات.

قد يفسر ذلك الانتقال من التنميق إلى التوثيق حتّى يبقى النصّ شاهدا على ما قد يضيع وتطوله يد التخريب. في هذا السياق، يتنزّل تأويل من التأويلات الممكنة لعنوان الرواية “مدن ولا سراويل”، فهي سيرة الأمكنة التي لها ماض يختلف في عراقته وتشهد حاضرا تواجه فيه صنوفا من الأحداث التي تزعزع ثباتها وتشكل تهديدات مباشرة وغير مباشرة.

فهذه المدن التي ما زالت تسجّل حضورا يقابله غياب السراويل الذي سنكتفي برمزيّته الأقرب وهو ستر العورة، لكنّها كُشفت ليتمّ الإشارة إلى السوءات من مخزون ثقافي لم يسع أصحابه إلى التطوّر فتحجّر، ومناهج في الجامعة تنفّر من حبّ المعرفة والعلم لأنّها قائمة على الحفظ بل وازداد الوضع سوءا بالمقارنة بين حاضر الجامعة الرّاكد وماضيها الذي كان مفعما بالنشاط والنقاش، سوءة الوضع الثقافي القائم على المحاباة واتّخاذه ستارا على أفعال خارجة عن القانون هربا من المحاسبة، سوءة الجهل الذي ما زال مخيما على بعض العقليّات التي تتكفّل بالتداوي بنفسها فتتسبّب في الكوارث…

لكن، يبدو أنّ هذه المواضيع القديمة الجديدة انضافت إليها أخرى أشدّ خطرا، فغياب السروال سمح بالوصال مع عادات غريبة فولدت المدينة غصبا عنها ثقافة هجينة لا تشبهها، أجبرت على حملها وتحمّلها، وهو ما تمّت الإشارة إليه من خلال المتاجرة بالدين، ويتأرجح البلد بين علاقات مشبوهة يتم فيها اغتصابه في غفلة عن أهله أو يغدو وطنا لا يلقى فيه من يلجأ إليه إلاّ بيع جسده ليستمرّ في الحياة.

إذن، نستشفّ من خلال هذا العنصر أهمّية المواضيع التي تمّ بثّها في أنحاء الرواية بشكل صريح حينا وتلميح يحرّض القارئ على التفكّر والتأمّل حينا آخر، فإن كانت الأنثى تأويلا ممكنا للمدن والسراويل إحالة مقبولة على “بوسروال” أي الرجل، فمن الممكن الذهاب أبعد في الحالتين للتعمّق والوقوف عند ما تجاهده المدن وما تكابده السراويل بعيدا عن التقييمات التي ما عاد لها من معنى لكثرة استخدامها لموجب أو دونه فتحصر المواضيع المترامية الإشكاليّات في الاضطهاد والضحية.

الزمان بين الثبات والصيرورة

لم يتمّ الاكتفاء في الرواية برصد سيرة الشخصيّات في الماضي وإنّما هناك رصد للنسق التصاعدي للأحداث في الحاضر مع إدراج ترجيحات لما يمكن أن يحمله الغد من أمور منتظرة أو تغييرات مفاجئة، ورغم هذه المحاولة الجادّة على إبقاء السيرة نابضة إلاّ أنّ ما ذكر من أحداث، سواء تلك التي تمّ استحضارها من الذاكرة أو نقلها مباشرة في لحظتها، بدا متشابها إلى درجة كبيرة، فالأحداث تسير في خطّ تكاد لا تحيد عنه، وإن تمّ تغيير الوجهات والاتّجاهات، ولا يعود ذلك إلى الانشغال برصد ما تجده النفس بصفة دائمة، فقد كان من الممكن أن تتغيّر الانفعالات وتتنوّع المشاعر، إلاّ أنّها بقيت منذ فترة الطفولة إلى حين كتابة الأوراق المبعثرة هي ذاتها.

قد نجد مسوّغا لهذا الأمر ونوجد ذريعة وهي طريقة العيش النمطيّة التي لم تمنح صاحبتها أحداثا متنوّعة لتنتقل من حال إلى آخر، لكن، هي منحت نفسها فرصة التغيير حين قرّرت كتابة رواية، على أنّها ما اغتنمت ذلك واختارت الارتكاز على الذاكرة التي لا تحمل إلاّ رؤية واحدة وإن تعدّدت المواضيع، ولم تستفد من خبرة الجدّة وقدرتها على الموازنة بين واقعها وخرافاتها رغم التناقض البادي بين العالمين.

نستشفّ رغبة في التأكيد المستمرّ أنّ الكائن الاجتماعي يعيش متجلببا بالماضي ويتعامل بحاضره على ذاك الأساس مع عجز تام على التجاوز، فأصبح هذا الماضي شبيها بإعاقة واضحة لا يمكن التداوي منها، ولا يستطيع التستّر عنها، وفي هذا السياق، نعود مجدّدا إلى الأحكام المقولبة التي لا تعترف بقدرة الإنسان على النجاح في التحديّ، والخنوع بأسطرته فهو “سيزيف” يرزح من ثقل الماضي وكلّ سيره عبث لأنّه لن يصير غير ما كان وكلّما حلّق عاليا بأجنحته الشمعيّة ذوّبتها الضوابط المجتمعيّة والمخزون الرمزي الذي انحفر عميقا وغدا السِّفر الوحيد الذي تحفظه العقليّات غيبا.

تجلّى ذلك من خلال قصّة “الجيلاني” وطريقة مداواته، وما تسبّبت فيه شفرة حلاقة صدئة كان أهون رغم العطب المزمن مما ولّده تخلّي الأب عن ابنه، ليُخصى مرّتين، أولى جسديّا والثانية روحيّا، وهنا نعود إلى مدن ترضى العيش بلا سراويل بقضيب منتصب فقرا وجوعا على أن تخبّئ سرّا في نفسها يتبوّأ عندها مرتبة العار، وأهون أن يطمس ذكره ويسقط من الذاكرة على أن يحيا دون ذَكر.

هي سيرة الزمان في مدن يشهد بعضها ثباتا نسقيّا ويعرف بعضها الآخر تغيّرات، لكن في كلتا الحالتين، لا يتمّ تسجيل ارتقاء بالإنسان فكرة وأسلوب حياة، ففي الأولى رضى بالجمود وفي الثانية تقهقر وتطويع للأفكار لخدمة أغراض تنخر المدينة وإن استمرّت ستحولها ركاما ينهار على رؤوس أهلها الذين ما عادوا بدورهم راغبين في تعديل الساعة البيولوجيّة معتقدين أنّ عدم الحركة أمان، خوف يجعلهم يلوذون بالذاكرة يجترّونها ويعدّدون الاحتمالات لغد سيُرديه التردّد.

الكتابة بين الالتزام والانعتاق

أعربت “منية” منذ البداية عن حيرتها: أتلتزم بما يطلق عليه مقاييس الكتابة وضوابطها التي اقترحها البعض وما فتئ يطوّرها آخرون إلى درجة الدعوة إلى تجاوز الحواجز الوهميّة بين القوالب الأجناسية وكتابة نص حافل بها جميعها أو بعضها، غير أنّها ظلّت متردّدة بين العمل بما سمعته في المحاضرات وما خزّنته في ذاكرتها من تصوّرات ممكنة وهي ترتوي من معين الكتب المتنوّعة، لتستعيد ثقتها وتذكر نفسها أنّه نصّها ويمكنها أن تكتب ما يحلو لها بالأسلوب الذي ترتئيه مناسبا لتبليغ الفكرة.

طال الشدّ والجذب حتى أنّها تكرّر مرارا أنّها تكتب وتحاول وتفعل ذلك في يقظتها ومنامها ونصف صحوها وشطر نعاسها، تقوم بذلك عن سابق إصرار وتترك للقريحة العنان لتعدو كما تحلو لها في مضمار الأوراق حتّى أنها تندهش مما تقرؤه بعد ذلك وكأنّ شخصا آخر تلبّسها في لحظات الإلهام والتجلّي.

قد تكون العلامة الأولى لابتعادها عن الالتزام بقالب واحد واختيار خوض تجربة مختلفة هو عدم تأليف مجموعة شعريّة رغم تأكيدها أنه سبق وكتبت القصائد التي سمعتها تلقى بصوت غيرها، وأرادت فسحة أرحب لتكتب رواية وترصد في ذات الآن ما اكتنف عملية الولادة لتستبدّ بها الذكرى فتنخرط في البوح، لتحقّق غايتها الشخصيّة من الكتابة ألا وهي التنفيس عن خاطرها المكدود المكلوم لأنّها لا تجد من يصغي إليها أو هي ترفض التصريح بما تكابده.

هي لم ترد سوى التخفّف وإنّما كانت ترفض الاستسلام لنهاية ستؤول إليها إذا واصلت لعب دور المفعول بها، فاتّخذت من الكتابة وسيلة دافعة للاستمرار وحجّة بليغة للاستثمار في الحياة وأنّها منحت للوجود فلذة من روحها.

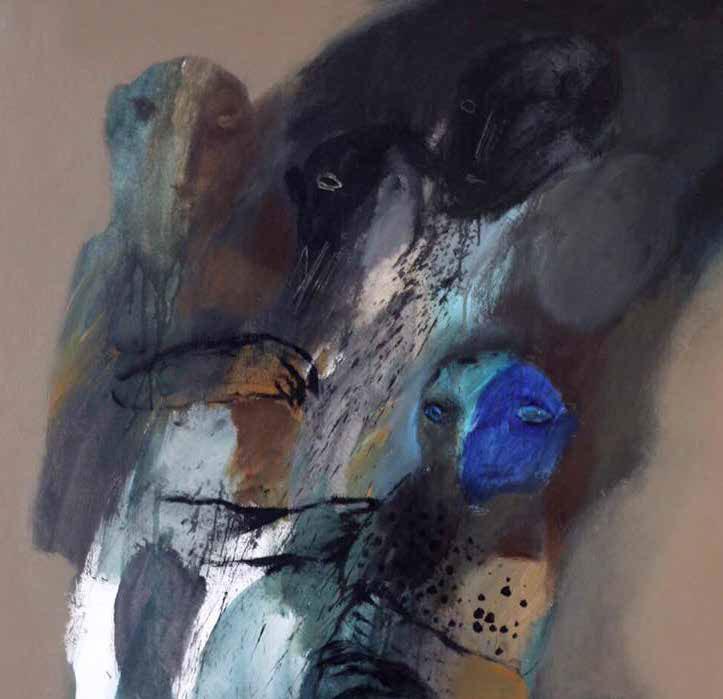

امتزجت السيرة باليوميّات والمذكرات (وإن غابت التواريخ) التي توجّهت فيها إلى قارئها مباشرة، فهي تريده أذنا مصغية وقلبا مشجّعا لخطوها، حاولت كشف الخفايا بصدق، لكنّها، سرعان ما تعود إلى التستّر واختيار ما يروى وما تعتبره شأنا لا يخاض فيه على الملأ، لتنتقل إلى الرواية الموزّعة فصولها القليلة حتى أنّنا نتساءل إن كانت تريد فعلا تأليف رواية أم أنّها اتّخذت الأمر حجّة للاستدراج للإصغاء إلى ما يجيش به خاطرها واقعا ووهما، لتعرّج على الفن الكاريكاتوري في رسم الشخصيات، لتسعى جاهدة أن يغدو قلمها عدسة كاميرا تنقل التفاصيل وتتابع الشخصيّة في ذهابها وأوبتها، وأحلامها شبيهة بلوحة تشكيليّة يمتزج فيها الانطباعيّ بالسرياليّ، لتنضاف إلى ذلك خرافات الجدّة القصيرة ما يجعلها ممتعة في رمزيتها البليغة.

هل شكّلت هذه اللوحة الفسيفسائيّة عن قصد أم أنّه شتات تجتمع فيه الأقدار التي مهما تناقضت لا بدّ أن تلتقي في تقاطع أو أكثر؟ ألم يكن من المستحسن أن تتمّ حقّا الرواية التي عزمت على أن تكون كتابها الأوّل أو ألاّ تصرّ أنها أتمته بجمل لمشاهد متفرّقة، حتّى وإن كانت ذريعة؟ ألم يكن من الجيّد أن تحسن حبك حيلتها وتضرب حرفها بسيرة ورواية في ذات الآن فتنبثق نار الإبداع وتتأجّج أكثر؟