نيران صديقة

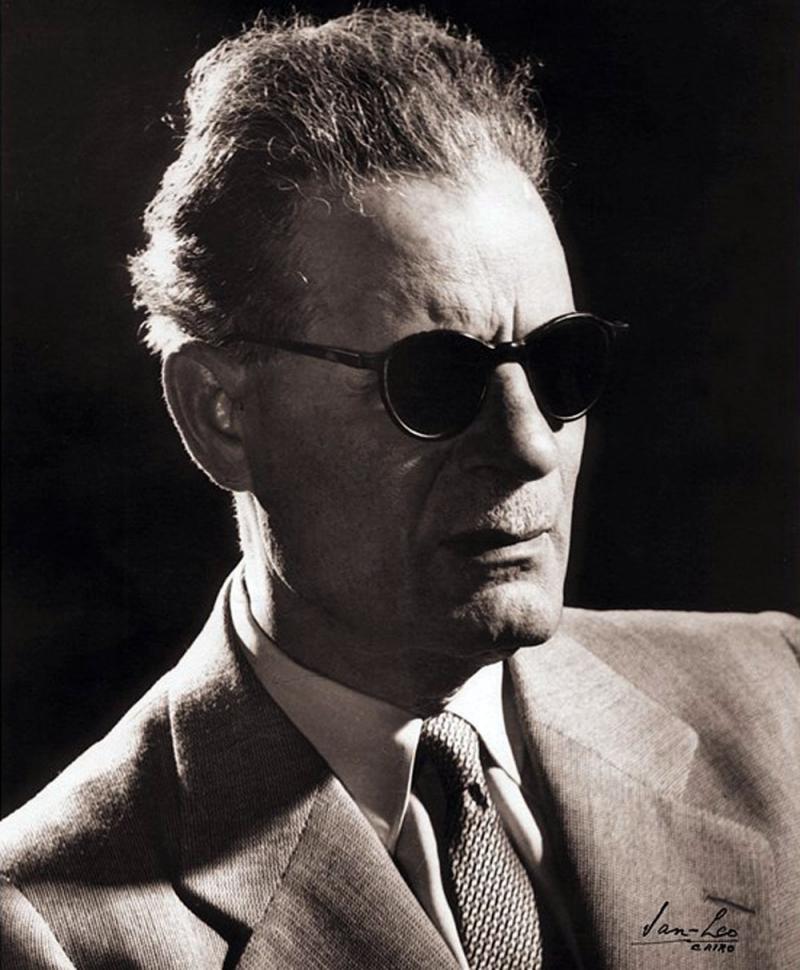

لم يعد ثمّة شك في أنّ عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين (1889 – 1973) يمثّل ظاهرة فريدة ولم (ولن) تتكرّر مرة أخرى، في الأوساط الأدبية والفكرية، بما صنعه من حالة حَراك ثقافي قلّما يوجد لها نظير في مجتمع يميل إلى السكون، والخمول، ويهيمن عليه فكر أغلبية من أصحاب الأفكار القديمة التي ترفض التجديد، بل تأبى محاولات الخروج عن النسق السّائد، وأيضًا لأنه، مع أنه عاش في أزمنة سياسية مختلفة ما بين ملكية نما وترعرع في كنفها وجمهورية قوضت العصر الملكي البائد، لم يتزعزع فكره أو يخالف ما نشأ عليه من مبادئ، وأفكار دعا إليها، فظل في جميع الأزمنة في جبهة المعارضة التي تبغى الإصلاح، وتدعو إلى العدالة الاجتماعيّة والسياسيّة، منحازًا إلى طبقته الاجتماعية التي نشأ فيها، وتمثّل لآلامهم وصوتهم فأعلن صرختهم واحتجاجاتهم في أعماله الأدبية على نحو ما رأينا في “المعذبون في الأرض” عام (1947).

من ثمّ لم ينتقل إلى العصر الجمهوري مؤيدًا للثورة على طول الخط، بل إن تأييده كان مشروطًا بمساندة نقديّة، وليست المساندة الببغائية؛ فهو – كما يقول حلمي النمنم – في كتاب “طه حسين من الملكية إلى الجمهورية” (الهيئة العامة لقصور الثقافة – 2021)، “يؤيد الرئيس بطريقته النقدية، وليس تأييد الدببة”، وقد وضّح موقفه في رفضه لما جاء في الميثاق الوطني، عن التعليم، وقصره على أن يكون هدفه هو “العلم للعلم”، فالتعليم عنده يجب أن يحل مشكلات المجتمع القائمة أو تلك المتوقعة. وثالثًا أن طه حسين المفكر صاحب الفكر الليبرالي والثقافة الغربية التي ترفض الوصايا الدينية أو الثقافة الديموجية مارس إقصاء وعنصرية، وهو ما يدعو إلى التأمل والاستنكار في ذات الوقت.

فطه حسين الداعي إلى الأفكار الليبرالية والمناهض للاستبداد والدكتاتورية، وملاك الحقيقة الواحدة، ارتدّ على نفسه في كثير من المواقف ليضع نفسه في دائرة مَن حاربهم بأفكاره، حتى غدا اسمه قرينَ “الناقد المعنِّف“، لما مارسه من عُنف ضدّ الجيل الجديد تحديدًا، وصل إلى الاغتيال بالمعنى المجازي، والأمثلة على هذا كثيرة لا فرق بين أساتذته الذين درس على أيديهم في الأزهر الشريف، أو تلاميذه الذين نشأوا في حاضنة أفكاره، فكلاهما مارس عليه عنفًا قاسيا دفع البعض إلى الانزواء والبعض الآخر إلى الهجرة، ولنتأمل حكايات أسماء مثل أساتذته: الشيخ عثمان المهدي، والشيخ محمد المهدي (1868 – 1924)، والشيخ طنطاوي (1870 – 1940) ، والعلامة عباس حسن (1901 – 1979)، وأحمد ضيف (1880 – 1945) صديقه الذي التقاه في فرنسا وكان من أوائل المبعوثين هناك، فحاربه وطرده من الجامعة، وهو ما شاع عن علاقته بعلي العناني ومحمود الخضيري ومحمد محمد حسين (1912 – 1982)، وبالمثل تلميذه محمد مندور(1907 – 1965)، ونجيب محمد البهبيتي(1908 – 1992).

بل إن علاقته بالدكتور محمد مندور، تكاد تصيب العقل بالخبل، لما فيها مِن تناقض بين الحب والعداء في آن واحد؛ فالحبُّ الذي كان يكنّه العميد للتلميذ تحوّل – بين ساعة وضحاها، ودون أسباب مقنعة – إلى عداء صريح وسافر إن شئنا الدقة، خاصّة بعدما سَعى العميد بكل الطرق إلى الحيلولة دون إرفاق عمل له بعد عودته من البعثة، حتى بدا للبعض وكأنه يحاربه في رزقه. اللافت في هذه العلاقة أن مسارها لم يأخذ خطًا واحدًا، بل ثمّة تعرجات تتراوح بين التبنّي والحب والإيثار، تارة، وبين الإعراض والإقصاء والنفور تارة أخرى.

الحديث عن العُنف عند طه حسين، استدعته (من جديد) المقالة التي نُشرت في مجلة الجديد في العدد (88) الصادر بتاريخ أيار/مايو 2022، بعنوان” نجيب محمد البهبيتي في مواجهة طه حسين: حول علاقة أطروحة ناصرالدين الأسد بأطروحة نجيب محمد البهبيتي” للباحث صلاح حسن رشيد، والعنوان نفسه يحضر طه حسين في قضية الانتحال، وإن كان ثمة حضور آخر كان يستوجب حضوره، بوصفه ناقدًا مُعنِّفًا وهو ما أسعى هنا لإبرازه، وإن كان على نحو خاص أشاد طه حسين بالبهبيتي في أكثر مِن موضع (كما سأبيّن في موضعه)، في حين تحامل البهبيتي على طه حسين، ووصفه بأوصاف لا تليق بمكانة طه حسين الأدبية، ولا بتاريخه، ولا بشخصيته، فصاحب المقالة أشار إلى تحامل طه حسين وتلاميذه على البهبيتي دون أيّ إشارة إلى الهجوم العنيف الذي شنه البهبيتي على أستاذه، والذي طال دينه وأخلاقه وعلمه وعائلته وشرفه العلمي!

المقالة – بصورة عامة- تدور في محوريْن ؛ يتحدث الباحث – في المحور الأول – عن نبوغ البهبيتي الذي قابله إعجاب أساتذته والمستشرقين الذين يُدرِّسون في الجامعة، إلا أنّ هذا النبوغ وما قابله من إشادة لم يلقيا من أستاذه الدكتور طه حسين إلا الصدود والإنكار ومن ثم العداء والإقصاء، وحسب عبارته “لكنه اصطدم بأكبر عقبة كأداء وقفت في طريق حياته! جاءته الضربة من أستاذه طه حسين؛ خصمه في الأفكار والمناهج، والواقف على رأس مدرسة أخرى تأتم بالاستشراق؛ نابذها البهبيتي العداء، وخرج على أعرافها بآرائه الجديدة؛ فلم يؤازره فيها أحدٌ من الأساتذة خوفًا من بطش طه حسين وسطوته؛ فما زاده تعنُّت طه حسين معه إلا الإصرار على إنجاز مشروعه النقدي والفكري الكبير!”.

وقد استمر الإقصاء والتهميش من الأجيال اللاحقة التي أغفلت جهوده العلميّة، التي كان رائدًا فيها، خاصة ما هو متعلّق بالشعر الجاهلي وقضاياه، الذي كرّس له الكثير من وقته وأبحاثه، وبعبارة الباحث “الأغرب الأفدح الأفظع؛ أن البهبيتي تعرَّض لأكبر عمليةٍ من التجاهل المقصود، والطمس المتعمَّد من تلامذة طه حسين في الجامعات المصرية والعربية؛ فلم يُشِر إليه إلا القليل من المتخصصين في الأدب الجاهلي من المنصفين الموضوعيين؛ ولم تُناقش آراؤه المبتكرة، ولا نظرياته غير المسبوقة في أيّ أطروحة للماجستير أو للدكتوراه حتى الآن! مع أنَّ دراساته جديرةٌ بالتسجيل فيها؛ فهو رائد الشعر الجاهلي ومُنَظِّره الأول على الصعيدين العربي والعالمي” في إشارة إلى “القبليّة الأدبيّة“، وما مارسته من دورٍ سلبي خطير في فترة من فترات الثقافة العربيّة.

وهنا يجب أن أصححَ لصاحب المقالة ما ورد خطأ بحق طه حسين، فهذا قول فيه مغالطة كبيرة؛ فطه حسين لم يناصب البهبيتي العداء طول الوقت، بل على العكس تمامًا، فقد كان موضع تقدير واحتفاء، وقد أشاد بالبهبيتي منذ أن كان طالبًا أكثر من مرة وفي مناسبات مختلفة، والكلام على لسان البهبيتي نفسه (وسوف يردّ في موضعه)، ومن ثمّ كان يجب تحرّي الدقة العلميّة، وإن كنت لا أنفي ما كان يمارسه طه حسين من عُنف على تلاميذ (ومن بينهم البهبيتي) بصور مختلفة، فقط أحيل الباحث إلى كتاب البهبيتي نفسه، وما ذكره في التصدير الطويل لكتاب “المدخل إلى دراسة التاريخ والأدب العربيين” الصادر عن دار الثقافة بالدار البيضاء (المغرب) الطبعة الثانية، عام 1406 هـ -1985)، وتحديدًا الصفحات: (26. 27. 28. 29. 30) ـ الشيء الثاني قد تناسى الباحث أن البهبيتي قد انتقل إلى جامعة الملك محمد الخامس، وفي مرحلة لاحقة عمل في بغداد – حسب بعض الروايات ومنها رواية لأحمد عبدالمعطي حجازي – وقد عاش في المغرب إلى أن وافته المنية، وهذا البُعد عن المركز الثقافي/القاهرة له دور (بالطبع) كبير في تغافل الباحثين لجهوده لا انتقاصًا لمكانته العلميّة، كما صوّر الباحث.

أما المحور الثاني فيناقش فيه اتهام نجيب محمد البهبيتي الدكتور ناصرالدين الأسد (تلميذ طه حسين) بانتحال الأسد دراسته التي ذاعت وانتشرت باسم “مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية” من دراسته التي سبقت رسالة الأسد التي تقدم بها للحصول على الدكتوراه، والعجيب أنها كانت من إشراف طه حسين، عن تاريخ الشعر الجاهلي حتى نهاية القرن الثالث الهجري، الصادرة عن مكتبة الخانجي ودار الفكر بالقاهرة، طبعة 4، عام 1970.

وفي هذا المحور يستعرض الباحث المعركة التي دارت من طرف واحد، إذْ أن الدكتور ناصرالدين الأسد لم يردّ على الاتهامات التي لاحقه بها البهبيتي ونشرها على الملأ، وهو ما يدعو إلى العجب. ومن ثم يبرأ الباحث نفسه، بأن يكون طرفًا في هذا النزاع، ويؤكد على أن ما يخطه بمثابة “عرض أمين وموضوعي للمعركة والقضية كما ذكرها البهبيتي”، دون أن يسعى جاهدًا للتأكد من صدق هذه الاتهامات، خاصّة أنها تطول قامة علمية بحجم الدكتور ناصرالدين الأسد، فهو اعتمد كليًّا على ما ورد في كتاب البهبيتي، حتى الاستشهاد الذي دلل به البهبيتي على اطلاع الأسد على دراسته، بشهادة العلامة محمد محمود شاكر، استدلّ به البهبيتي في معركته، دون الوقوف على الدوافع من وراء هذه الاتهامات، وما أسباب هذه الغضبة، وكلاهما أي الأسد ونجيب محمد البهبيتي، من تلاميذ الدكتور طه حسين، ولو تمعّن في سيرة البهبيتي لوجد أن اتهامات السرقة طالت الأستاذ نفسه، بادعائه بأنه سرق كتابه عن “أبي تمام الطائي”، ثم اتهامه بمحاباة تلميذته سهير القلماوي على حسابه، وغيرها من اتهامات سنوردها في موضعها.

أصل المقالة مبني على الاتهام الوارد في كتاب البهبيتي هكذا:

• “قلتُ: إنَّ هذا الكتاب (تاريخ الشعر الجاهلي حتى نهاية القرن الثالث الهجري) قد سُلِخَتْ منه كُتُبٌ برمّتها، وإنَّ أصحابها لم يُشيروا إلى الأصل الذي أخذوا عنه أية إشارة، حتى كأنَّ الكِتاب لم يكن، ولم يُعرف! ومِنْ هذه كِتابٌ دعاه صاحبُه ‘مصادر الشعر الجاهلي’! وقد انصبَّ صاحبُ هذا الكِتاب على الأبواب الأولى من الكِتاب الثالث من بين الثلاثة كُتُب التي قسمتُ إليها كِتابي (تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري)؛ فأخذ من الباب الأول: طلائع العصر العاطفي ما قاله عن: الشعراء الرواة، وما قاله عن الراعي وذي الرُّمَّة، وعن جرير والفرزدق وغيرهما… وستجد كلَّ ما قاله عن كِتابة الشعر الجاهلي مُتَّصِلًا دون انقطاعٍ، وهو القسم الذي استبدَّ بالشطر الأكبر من كِتابه مُسْتَقًى من الباب الثاني من هذا الكتاب الثالث نفسه من كتاب (تاريخ الشعر العربي) فيما بين صفحتي (192، و203)! وستجد في الصفحة (200) ما يُلخِّص القضية الكبرى من هذا البحث بعد استخلاصها من مقدماتها المنطقية نتيجةً حتميةً لها؛ إذْ أقول: فالأُمِّيَّة في العرب أُسطورة، والرواية الشفوية منفردة للشعر العربي أُسطورة كذلك يُكَذِّبها ما بيَّنّا، وإنما كانت هذه مقترنةً بها توضحها، وتحفظها من أنْ يُصيبها ما يُصيب الكتابات من تغيُّر المنطوق والمفهوم كما حدث في كتابات الأمم الأخرى”.

لا أريد أن أتوقف عند هذه الاتهامات أو حتى أقدم دفوعًا تنفيها وتُبرّئ ساحة الدكتور ناصرالدين الأسد، فالغرض من كتابة مقالتي هو البحث عن جذور الخلاف بين الأطراف وموقف طه حسين من الشخصيتيْن الذي لم يكن عداءً طول الوقت، والأهم التأكيد إن كان طه مارس عنفًا على الجميع، فإنه في المقابل لم يسلم هو الآخر من سهام النقد والتشهير والإساءة لشخصه والتقليل من علمه، والتطاول عليه باتهامه بالمحاباة لبعض تلاميذه، بل بأخطر من هذا، بالسرقة والسطو على أفكار الآخرين، كما فعل البهبيتي نفسه، بأن اتّهم طه حسين “بأنه أخّر حصوله على شهادة الماجستير وأعاق طبعها في كتاب، وفوّت عليه البعثة إلى فرنسا، وأخّر حصوله على شهادة الدكتوراه، وسهّل لبعض تلامذته السرقة من رسالتيه للماجستير والدكتوراه (يقصد شوقي ضيف، وناصرالدين الأسد)، ومن بحث أعده وهو طالب، وحماهم، كما أنه لم يتردد في التشهير بزوجته وعائلتها الفقيرة”، وغيرها من انتقادات حادة لا سبب لها إلا عداوة قديمة بينه وبين أستاذه، ومن المحزن أن تصل الكراهية إلى هذه الدرجة، ومن ثمّ لم يتوانَ في أن يصفه بهذه الأوصاف التي لا تليق:

• “فدخلها (أي الجامعة المصرية) طه حسين وهو الراسب بالجهل المركب في ‘عالمية العميان’ بالأزهر”.

• “ما علمت يومها أن غلّ رجليَّ إلى الأرض لا تقتلعان منها، سوف يتصل بعد ذلك العام أربع عشرة سنة حتى أتغلب على العقبات التي ألقى بها في طريقي طه حسين لكي أحصل على الدكتوراه – حصل عليها سنة 1936م -! ولو علمت الغيب لقلت لأحمد أمين: إن هذا الأعمى يظن الزمن شيئًا مرئيًّا لا يراه إلا المبصرون؛ ولذا فهو ينقمه عليهم، ويحاول أن يعبث به ما انفتح إلى العبث به باب!”

• وفي مدخل كتابه «المدخل إلى دراسة التاريخ والأدب العربيين»، يلمح إلى علاقة طه حسين برجال الحكم (الملك فؤاد، الملك فاروق، مصطفى النحاس) وهو تلميح فيه اتهام بالعمالة، فيقول «فأعانه عبدالناصر على تفتيت الجامعة المصرية الأولى في مصر، وعلى تبديد ما كان قد أفلت من كفاياتها قبل ذلك بأثر من عبث الرجل عبثاً مرسوماً…».

بداية أودُّ أن أقدم موجزًا لشخصية الدكتور طه حسين محاولاً الوصول إلى جذور هذا العُنف الذي مارسه (مع الأسف) على الكثير بلا استثناء، وكان له ضحاياه.

بصفة عامة، أقول إن شخصية الدكتور طه حسين اتّسمت بالثراء والتعدّد اللامحدوديْن، كما اتّسم – على التوازي – إبداعه بالتعدّد والتنوّع ما بين النقد والرّواية والقصة والسّيرة والتاريخ والفكر والمقالة السياسيّة والاجتماعيّة، بل يمكن اعتبار هذا التعدّد وذاك الثراء في إبداعه نِتاجًا – أو انعكاسًا طبيعيًّا – لثراء شخصيته وتعدُّدِها، فثمّة وجوه متعدِّدة للعميد ظهرت من خلال إبداعه الشخصي، أو من خلال ما كُتب عنه – على نحو ما ظهرت صورة الشّاعر والكاتب في كتاب محمد سيد كيلاني “طه حسين الشاعر الكاتب” (1963)، أو المفكّر كما في كتاب ألبرت حوراني “الفكر العربي في عصر النهضة: (1798 – 1939)” (1961)، و”الرحالون العرب وحضارة الغرب في النهضة العربية الحديثة” (1979) لنازك سابا يارد، و”طه حسين وتحديث الفكر العربي” لفيصل درّاج”(2011)، و”طه حسين مفكِّرًا” (1978)، لعبد المجيد المحتسب، وإن كان قدّم صورة مشوّهة لفكر العميد، إذْ رآه – بأفكاره وكتاباته – “يروّج للفكر الرأسمالي والحضارة الغربية”.

أو في صورة العاشق كما تجلّى بصورة واضحة – لا تقبل الشّك – في كتاب زوجته – سوزان بيرسو – “معك” (1985)، وكذلك في رسائله “طه حسين: الوثائق السّرية” (2006) لعبدالحميد إبراهيم، أو في صورة الناقد العنيف (أو المعنِّف) كما في كتابات مَن عاصروه وتحديدًا كتابات الدكتور محمد الدسوقي، وهو يَرْوِي عنه رأيه في أعلام عصره، أو من خلال ما قيل عن معاركه، كما في كتابات نجاح عمر “طه حسين أيّام ومعارك” (د.ت)، وسامح كريّم “معارك طه حسين الأدبيّة والفكريّة” (1999)، وغيرها من صور ووجوه تعكس – من جانب – أفكار طه حسين المتجدّدة، ومن جانب ثانٍ شخصيته المتعدّدة وتناقضاته الفكرية أيضًا، وهناك الجانب السياسي كما برز في كتاب حلمي النمنم “طه حسين من الملكية إلى الجمهورية”، وأخيرًا طه حسين الرجل النهضاوي الأخير كما في كتاب حسام أحمد «النّهضاوي الأخير: طه حسين وبناء المؤسسات في مصر – 2022».

التعدّد والثراء

تبدو صورة طه حسين الناقد المُعنِّف، واحدة من الوجوه التي ربما تُسبِّبُ ضيقًا أو نفورًا (أو حتى سُخطًا) لدراويش طه حسين، لكن هذه الصُّورة – مع الأسف – بارزة إلى حدِّ الوضوح – حتى لو تغاضى عنها دراويشه – في الكثير من الآراء التي قالها العميد عن شخصيات عاصرها، أو في كتابات قرأها في مناسبات مختلفة، سواء جاءت على هيئة حوارات صحفية أو لقاءات تلفزيونية، أو مقالات في صحف؛ كانت عنيفة بعض الشيء، وهو ما يدخل بالعميد في دائرة الناقد الأبويّ المُعنِّف.

انتقادات أو تعنيفات طه حسين كثيرة – وأيضًا قديمة – وشملت الكثير من الرموز الأدبيّة وأيضًا السياسيّة، وكذلك البعض من أصدقائه، وقد تجلّت ذروة هذه السُّلطة الأبوية بقسوتها، أثناء لقائه الشهير مع الأدباء الشُّبان، مع الإعلامية ليلى رستم؛ حيث طلب محمود أمين العالم رأي العميد في التجارب الأدبيّة الجديدة، فتساءل هكذا “إيه رأي دكتورنا في أدب الجيل الجديد؟ الدكتور طه حسين دائمًا بيعَنِّف، في الحقيقة بأدباء الجيل الجديد ونحن نرى في عُنف الدكتور طه حسين بهم نوعًا من الأُبوّة الكبيرة والأستاذية الكبيرة، بل يمكن عنف الأستاذ طه حسين بهم هو عنف الدكتور طه حسين بنفسه. حقيقة، نحن نتربّى بهذا العنف ونتعلّم منه. ولكن ما رأي الدكتور طه حسين فيما أضافه هذا الجيل الجديد للأدب؟ هل أضاف إضافة جدية لتراثنا العربي أم لم يقدّم شيئًا؟ (…) يشرّف الجيل كله لو الدكتور طه حكم علينا، وطبعًا، هو حكمٌ مُنْصِفٌ”.

بالطبع أفاض الدكتور في تعنيفه، للأدباء الشّباب جميعًا باستثناء محمود أمين العالم، الذي أخرجه من دائرة اتهامه، فوصف الجيل بالسّطحيّة، وعدم القراءة، وطالبهم بأن “يقرأوا بمقدار ما يكتبون، وأن يقرأوا قبل أن يكتبوا”، كما أخذ عليهم “عدم اطلاعهم على التراث، والقراءة بلغات مختلفة” وهو ما ردده كثيرًا في لقاءاته الصحفية، عندما كان يطلب رأيه ونصائحه للجيل الجديد.

الإقطاع الفكري

ما يهمنا من هذا الحوار الكاشف لوجه من وجوه طه حسين (المتعدّدة)، ألا وهو الناقد المعنِّف، أن طه حسين بوصفه ناقدًا أو مقيّمًا/حكمًا صاحب سُلطة، مارسَ سطوته على الأدباء وعنَّفهم بقسوة، قد يبرّر البعض أن تعنيف العميد يدخل في باب تعنيف الأب أو الأستاذ للأبناء، حتى وإنْ بدا هكذا، فهو في الحقيقة قدَّم لنا نموذجًا لسلطة الناقد الأبويّة، وهو الأمر الذي أخذه عليه خصومه، واعتبروه مؤسسًا للإقطاع الفكري على نحو ما ذهب الدكتور عبدالحي دياب في كتابه “الإقطاع الفكري وآثاره” (دار الشعب، 1969)، إذْ أرجع السبب الأساسي إلى نشأة الإقطاع الفكري في الجامعة إلى الدكتور طه حسين من خلال علاقته المتوترة بزملائه في الجامعة، وقد انتهتْ ببعضهم إلى الاستقالة (أحمد ضيف، على العناني)، وبالبعض الآخر إلى الهجرة والاغتراب عن الوطن (نجيب محمد البهبيتي إلى المغرب، ومحمد محمد حسين إلى بيروت ثم الرياض”، وهناك مَن أُبعد عن الجامعة، مثل محمود شاكر، ومحمود الخضيري، والأخير لأنه ترجم ونشر رسالة ديكارت “مقال عن المنهج”، التي ادعى طه حسين أنه يتخذها منهجاً له. وإن كانت هناك روايات أخرى تنقض هذه الرواية، وتقول إن الهجرة كانت على سبيل الإعارة إلى جامعة محمد الخامس كما في حالة نجيب البهبيتي، وهناك من ذكر أنه سافر إلى بغداد أولاً (يمكن الرجوع إلى المزيد من التفاصيل لهذه التناقضات في الروايات إلى مقالة: على العميم، “هل أخرج البهبيتي من جامعة القاهرة أم هو تركها؟” بتاريخ: الأحد – 30 شهر رمضان 1443 هـ – 01 مايو 2022 رقم العدد [15860]).

أعود إلى الدكتور عبدالحي دياب الذي يصف الدكتور طه حسين ودوره في نشأة الإقطاع (أو الإقصاء إن شئت) في الجامعة بالتالي “نستطيع أن نقول إن للدكتور طه حسين الفضلَ كل الفضل في وجود الإقطاع الفكري في الجامعة، فهو منشئه ومبديه، وحارسه وراعيه” (الإقطاع الفكري: ص 97).

ومن شدّة حملته عليه، ينتهي الدكتور دياب إلى القول بأنّ “أيًّا كان الأمر، فإن الدكتور طه كان يُحارب الأقوياء في غير ميدان للحرب، ولكن بأساليب لا يعترف بها الأقوياء في حروبهم، لئلا يظهر هؤلاء الأقوياء الأصلاء بجانبه فيخفتوا صوته ويضيع في الزحام، ومن هنا نراه – والكلام للدكتور عبدالحي دياب – يحتضن من تلاميذه وزملائه الضعفاء الذين لا يستطيعون مناوأته ولا يَقدرون على ذلك، لأن قيمتهم رَهن برضائه عليهم، ووسط هؤلاء يظهر طه حسين بينهم كالكوكب بين النجوم المحكوم عليها بألّا تخرج عن حقيقتها إلى الكواكب، وإنما ظلت وستظل إلى الأبد نجومًا لا كواكب ولا سبيل لها إلى ذلك”. (الإقطاع الفكري، ص99).

دوافع العُنف

صورة الناقد المعنِّف في حقيقة الأمر، هي جزءٌ من شخصية أو تكوين طه حسين، اللافت أنها صارت صفة ملازمة له، فلم تفارقه في كتاباته، وأيضًا في أحاديثه ومداعباته أو حتى سخريته، وإن كانت أثارت ضده – في الجانب المقابل – الانتقادات، التي وصلت إلى التشكيك في عِلْمه وأيضًا إبداعه.

بدايةً، علينا أن نتساءل: ما مصدر هذا العُنف الذي بدت عليه آراء الدكتور طه حسين؟ وبمعنى أوضح: هل أسهم تكوين طه حسين الاجتماعي والفكري في أن تتسم أحكامه بالغلظة والقسوة، وعدم التهاون في الخطأ؟

المعروف عن طه حسين أنّه كان قاسيًّا – حتى – على نفسه، ومن ثمّ لم يتوانَ في قسوته على الآخرين. إذا اتّبعنا منهج التحليل النفسي الذي اتبعه العقاد في قراءة نفسيّة ابن الرومي وأبي نواس، لتأكّد لنا أنّ نشأة طه حسين الاجتماعيّة وتكوينه الفكريّ، أسهما – إلى حدٍّ بعيد – في أحكامه وآرائه، فما تجرّعه من معاناة في طفولته – كما وصف في الجزء الأول من سيرته “الأيام” – كان بمثابة العامل الأساسي – وليس الوحيد – فيما طُبعت عليه نفسه فيما بعد، وبالمثل ما عاناه في دراسته من شيوخه بسبب عاهته، كان له بالغ الأثر فيما جُبلت عليه شخصيته.

في كتاب “تجديد ذكرى أبي العلاء” وهو الدراسة التي حصل بها على درجة الدكتوراه، في الآداب من الجامعة الأهلية عام 1914، وهي أوّل دراسة علميّة تمنحها الجامعة لطالب وقتها. قبل أن يشرع في دراسة أدب أبي العلاء درس ظروف عصره وشخصيته، وهو ما جعله يُبرِّر الكثير من الصفات التي وسم بها المعري، وأبرزها الاعتزال، وقد ردّه إلى المصائب التي حلّت به على المستوى الشخصي، وأيضًا الصّراعات السّياسيّة التي رأى أن ينأى بنفسه عنها.

وعلى عكس أبي العلاء صار صاحبه – أقصد طه حسين – فقد عركته الحياة وعركها، وأدخل نفسه في أتونها، كان يهوى المعارك وفي بعضها يُدفع إليها دفعًا، إلا أنّه لم يجزع أو يهرب، بل يُقدم عليها إقدامَ الشجاع، ولا يفوته أن يسنَّ سيوفه على كلِّ أعدائه، فبكل بساطة وصف “عبقرية عمر” للعقاد بأنّها غامضة لم يفهم منها شيئًا، لأن هجومه وقتها شفى غليله من صديقه اللدود وغريمه في النزال والمعارك، ثمّ ما فتئ أن عاد واعتذر له بأن الخطأ عنده وليس في كتاب العقاد، حيث كما ذكر “هو ليس عيبًا في الكتاب، وإنما هو عيب لي أنا، فقد عجزت عن فهم كتاب هو أقرب إلى الفلسفة منه إلى التاريخ، وعلى كل حال فتقرير هذا الكتاب غير سديد، وليس في مستوى التلاميذ وحتى بعض المدرسين” (محمد الدسوقي: طه حسين يتحدث عن أعلام عصره، ص 57). الغريب أنه عاد ووصف كتابه عن “الله” بأنه “كتاب جاف“، وبالمثل وصف كتاب مندور “النقد المنهجي عند العرب” بأنه “تافه”، وغيرها من انتقادات عنيفة.

على ما يبدو لي أنه كان لانتباهه – مُبكّرًا – لأثر عاهته على المُحيطين به من أفراد عائلته، أثرها في إلزام نفسه بما لا تطيق (وهو منهج معرّي بامتياز) فيقول “من ذلك الوقت تقيّدت حركاته بشيء من الرزانة والإشفاق والحياء لا حدّ له، ومن ذلك الوقت حرّم على نفسه ألوانًا من الطعام لم تبح له إلّا بعد أن جاوز الخامسة والعشرين، حرّم على نفسه الحساء والأرز وكل الألوان التي تؤكل بالملاعق، لأنه كان يعرف أنه لا يُحسن اصطناع الملعقة، وكان يكره أن يضحك إخوته، أو تبكي أمه، أو يعلّمه أبوه في هدوء حزين… كان يستحي أن يشرب على المائدة مخافة أن يضطرب القدح من يده، أو لا يُحسن تناوله حين يُقدّم إليه. فكان هناك شرب من مائها ما شاء الله أن يشرب، ولم يكن هذا الماء نقيًّا دائمًا، ولم يكن هذا النوع من ريّ الظمأ ملائمًا للصّحة. فانتهى به الأمر إلى أن أصبح محمودًا وما استطاع أحد أن يعرف لذلك سببًا” (الأيام، الجزء الأول، دار المعارف 1992، ص 26، 27).

قد يبدو لدارس شخصية طه حسين أن جزءًا من العُنف الذي عُرف به يعود إلى ما تحمّله من بيئته والظروف المحيطة به، وإن كان ثمة جزء – آخر – اكتسبه بطريق غير مباشر، أو بمعنى أدق جاء كردة فعل لما لاقاه من شيوخه وخصومه على حدٍّ سواء، فأثناء دراسته في الأزهر كما يحكي في سيرته “الأيام” لاقى أنواعًا من التنمُّر من شيوخه الذين سخروا من عاهته.

وعندما أصدر كتابه الأزمة “في الشعر الجاهلي” 1926، حَمَلَ عليه أصدقاؤه وخصومه معًا، حملة شعواء، حتى وصفت ردودهم – كما جاء في مقالة أحمد بيضون “حياة طه حسين الثانية” – بأنها “تَقْطُر سمًّا“، ومن هؤلاء: شكيب أرسلان شيخ الأدب العربي، وأديب الشرق الأكبر، ورشيد رضا، صاحب المنار، ونصير الشرعية العثمانيّة، ومصطفى صادق الرافعي ومحمد الخضر حسين، شيخ الأزهر لاحقًا، ومحمد فريد وجدي، صاحب أول موسوعة عربية، وإبراهيم عبدالقادر المازني، حتى إنّ جاك بيرك يصف ما ذكره الرافعي في مقالته عن طه حسين بأنها “مقالة تنضح بحقد لا يوصف”. بل هناك اتهامات أُلصقت به في حياته وبعد مماته، مثل أنه “كافر وملحد، ومتفرْنس، ومُتأوْرب منقطع الصلة بجذوره الوطنيّة” وغيرها من اتهامات – ربما – كان لها بالغ الأثر في انتقاداته العنيفة لخصومه.

تتعدّد أسباب العُنف عند طه حسين، فيمكن ردّ بعضها إلى ترسُّبَاتٍ التنشئة – كما ذكرتُ عاليًّا – وفي جزء منها تعود إلى تأثير ما ناله من سخرية وتعنيف – بالغيْن – في مسيرته الدراسيّة والعلميّة، وفي بعضها – أيضًا – قد تعود إلى مذهبه النقدي، المتمثّل في رفضه للغموض في الكتابة، فلنتأمّل إلحاحه على مراعاة اللّفظ للذوق، ففي مدخل الجزء الثالث من “حديث الأربعاء” نراه يعلّق على رسالة العتاب التي نشرتها جريدة السياسة هكذا “أما أنا فأعتذر للكاتب الأديب إذا أعلنت مضطرًا أن هذا الأسلوب الذي ربما راقَ أهل القرن الخامس والسادس للهجرة، لا يستطيع أن يروق في هذا العصر الحديث الذي تغيّر فيه الذوق الأدبي، ولاسيما في مصر، تغيرًا شديدًا” (حديث الأربعاء، ص 7). ويعود إلى هذه القضية من جديد في كتاب “خصام ونقد” (1955) إذ يلحُّ على البعد عن الغرابة، قائلاً “وكل ما يُطلب إلى الأديب ألا يكون أدبه ممعنًا في الغرابة متعمدًا للغموض، وألا يؤدِّي في ألفاظ وأساليب لا تعيش في هذه الأيام، وإنما كانت تعيش في العصور القديمة بعيدة العهد. فلا ينبغي لمن يكتب الآن أن يتكلّف مذهب ابن المقفع، أو طريق الجاحظ أو أسلوب الحريري والبديع الهمذاني… فالجمال لا يكون في غرابة اللفظ وخشونته، ولا في خفاء المعنى وغموضه، ولا في التواء الأسلوب وتعقده، وإنما الجمال شيء آخر، يناقض هذه الخصال كل المناقضة ويخالفها أشدّ الخلاف” (خصام ونقد، ص 37)

فبسبب غموض العقاد وتعقُّد كتاباته، جاء رأيه عنيفًا في “عبقرية عمر” هكذا قالها صراحة “أنا لم أفهمها“، فعدم الفهم لما فيها من تغريب وغموض لم يستحبهما العميد، وهو الذي يميل إلى الوضوح؛ فحسب قوله “أما نحن فنريد أن يفهمنا الناس، كما نريد أن نفهم الناس، ولهذا نتحدث إلى الناس بلغة الناس… وإذن فخليق بالأديب الذي يُقدِّرُ نفسه ويريد أن يُقدِّرَهُ الناس إذا كتبَ، أن يفكّر في هؤلاء الناس، وأن يكون من السُّهولة ومراعاة الذَّوق الأدبيّ بحيث لا يعجز الناس عن فهمه…” (حديث الأربعاء، ج 3، ص 16)، وهو ما دَفَعَه لأن يسخر من الشيخ عثمان المهدي في شرحه لبيت التهامي.

فكما يقول عدي الزعبي – في مقالة “من وصايا العميد: فضيلة الوضوح” – إن موقفه من غموض ما كتبه العقاد، لهو امتداد لموقفه الصارم من الغموض: الغموض في التعابير، الغموض في الجمل، والغموض في المعنى العام. وهو الأمر الذي جعل معظم نقده هجومًا على أشكال وصور الغموض والمبالغات والرطانة الزائدة في الكتابة على نحو انتقاده لمصطفى صادق الرافعي، لتأثره بأسلوب القدماء، ولعلى محمود طه ومحمود أبوالوفا، ورطانة محمود أمين العالم وعبدالعظيم أنيس في مقالته “يوناني فلا يقرأ”.

رفضه لفكرة الغموض يجعله ينزع القداسة عن الأدب النخبَوي، ويميل إلى الأدب الشّعبوي، فيقول “ومنهم من يقول إنّ الناس جميعًا في حاجةٍ إلى أن يقرأوا ويفهموا ويذوقوا ويستمتعوا بالجمال الأدبيّ، فيجب أن يكون الأدب قريب التّناول يستطيع كل إنسان أن يذوقه ويمتّع به، … فينبغي أن يكون الأدب شعبيًا يفهمه ذو الثقافة الممتازة وذو الثقافة المتوّسطة وذو الثقافة الضئيلة، ولا ينسون إلا شيئًا واحدًا هو أنّ الأدب فنٌّ رفيعٌ. والفن الرفيع لا ينزل، وإنّما يرقى إليه طلّابه ومحبّوه.” (خصام ونقد، ص 38).

وقد مال طه حسين في نقده إلى مذهب ألزم به نفسه “سواء أرضي الناس أم سخطوا، وسواء أوافق رأيه هوى القرّاء أم خالف” هكذا صاغ لنفسه نهجًا نقديًّا – التزم به – أعلن عنه في مقدمته لكتاب صديقه أحمد أمين “ضحى الإسلام“، فقال “وعلى هذا النحو من الاستعداد عمدت دائمًا إلى النقد، واجتهدت ما استطعت ألا أظلم الصديق لصداقته، ولا الخصم لخصومته، وليس الظلم مقصورًا على أن تغض من العمل الأدبي أو العلمي، أو تنقص من قيمته لأن صاحبه صديق لك، أو حرب عليك، بل هناك ظلم أقبح من هذا وأشنع، هو أن تثني على من لا يستحق الثناء، أو تغلو في حمد مَن لا يستحق الحمد إلا بمقدار، وأن تحمد الخصم لأنه خصم، ولأنك تكره أن يقول الناس فيك خاصمه فعجز عن إنصافه وتحامل عليه” (ضحى الإسلام، ص: ه)

لكن هل يا تُرى – فعلاً – التزم طه حسين بما ألزم به نفسه من منهج نقدي صارم، قوامه الحِيدة والنزاهة وتجنُّب تغليب الهوى والعاطفة، أم غلبه هوى النفس فتحامل على مَن لا يستحق التحامل، وتغاضى عن أخطاء مَن يستحق التعنيف؟

الجواب على هذا السؤال، يتضح بجلاء من خلال تتبّع نقود طه حسين لشخصيات اقترب منها، بحكم التلمذة أو الأستاذية، أو بحكم الصداقة، خاصة أننا نرى آراء للعميد في بعض الشخصيات كأحمد ضيف وغنيمي هلال، ومحمد مندور، تخرج عن سياق النقد العلمي إلى التجريح الشخصي، فضيف – عنده – عالة على الآخرين، لم يكتب رسالته بنفسه، وإنما كتبها له أحد الأساتذة الذين يكتبون الرّسائل للطُّلاب الأجانب، وأن مؤلفات محمد غنيمي هلال “ليست كما يرى بعض أعضاء مجلس كلية دار العلوم ، حيث انقسمت الآراء بينه وبين الدكتور بدوي طبانة حول رئاسته لقسم النقد، مأخوذة – حسب قوله – من مؤلفات فرنسية للمدارس الثانوية، فليست ابتكارات كما أنها ليست في الأدب المقارن بالمعنى الصحيح” (محمد الدسوقي: أيام مع طه حسين ، ص 43، 44).

وبالمثل ما فعله مع صديقه أحمد أمين، الذي استدعاه للعمل في الجامعة من مدرسة القضاء الشرعي، وشاركه فكرة تأليف موسوعته عن الحياة العقلية والفكرية والأدبية في الإسلام، إلا أن طه حسين مع صديقه عبدالحميد العبادي لم يُنجزا ما اتفقوا عليه، فأنجزها بمفرده، وما إن شبَّ الخلاف بينهما في الجامعة، واتّسعت شِقَّة النّفور، بعدما كانا صديقيْن، حتى قال عنه “كان يريد أن يغيّر الدنيا من حوله، وليس تغيُّر الدنيا مُيسَّرًا للجميع”.

وموقف الدكتور طه حسين من الرائدة النسائيّة دُريّة شفيق، لا يغيب عن الذاكرة، فهو يكشف لنا المغالاة في العُنف، دون إبداء أسباب منطقيّة، فبعد أن تشكّلت لجنة الدستور عام 1954 برئاسة علي ماهر، قامت درية شفيق ومعها تسع سيدات أخريات بالاعتصام في مبني نقابة الصحفيين، وأثار ذلك كثيرًا من المنتصرين جدًّا لثورة يوليو، وعلى رأسهم الدكتور طه حسين، فكتب مقالاً شديد اللهجة يوم 16 مارس في جريدة الجمهورية تحت عنوان “العابثات”، رافضًا رأي المرأة، مُتذرِّعًا بأن “البلاد لا تحتمل في هذا المنعطف التاريخي أي قلاقل أو خزعبلات من هذا النوع”. وعندما اعترض اثنان من كبار الصحفيين على هذا الوصف، قام بنشر مقالة ثانية بعنوان “العابثات 2″ كتأكيدٍ على موقفه.

الغريب أن طه حسين كتب مقالاً مبكرًا، في مجلة “الهداية” عام 1911، عارض فيه الشيخ عبدالعزيز جاويش – أستاذه الذي حرّضه على السفر إلى أوروبا – ساوى فيه بين المرأة والرجل، ودافع فيه عن حقّ المرأة في الحرية، والتعبير عن رأيها وغيرها من حقوق، جاء فيه “لا فرق بين الرجل والمرأة في الحرية، وكلاهما مأمور بمكارم الأخلاق، منهي عن مساوئها، محظور عليه أن يتعرض لمظان الشُّبْه، فالمرأة لا تخلو بأجنبي، ولا تسافر وحدها، ولا تتبرج، ولها بعد ذلك أن تفعل ما تشاء من غير إثم ولا لغو، لها أن تطرح النقاب، وترفع الحجاب، وتتمتع بلذات الحياة كما يتمتع الرجل، وليس عليها إلا أن تقوم بما أخذت عليه من الواجب لنفسها، وزوجها والنوع الإنساني كافة” (أنور الجندي: صفحات مجهولة من حياة طه حسين (1908- 1916)، مجلة الهلال، ع 2، فبراير 1966، ص 85).

موقف طه حسين المقُصي للمرأة يتكرّر مع مي زيادة (1886 – 1941)، التي قدمها في أوّل مرة منبهرًا بها، إلا أنه بعد ذلك عاد وقلّل من موهبتها، بل وسخر من الكثير من أفكارها، وقد أفصح الناقد والشاعر شعبان يوسف عن هذا التناقض في موقف طه حسين الذي تحوّل من النقيض إلى النقيض، في كتابه “الذين قتلوا مي” (سلسلة كتاب اليوم، مؤسسة أخبار اليوم، 2021) يكشف فيه عن قشرة الحداثة التي دعا إليها المثقفون، ومع الأسف خالفوا شعاراتها، ومن بين هؤلاء الذين مارسوا إقصاء وصل إلى حدّ القسوة مع مي زيادة، كان الدكتور طه حسين، ففي التأبين الذي أقامته هدى شعراوي لمي بعد رحيلها (في 4 ديسمبر 1941) بدار الاتحاد النسائي، وقد احتشد فيه عدد غفير من الكُتّاب والمفكرين والأدباء «من مختلف الطوائف والأجناس والطبقات من شيوخ وشبان، وأساتذة ووزراء وطلاب، وخطباء وشعراء» أمثال الشيخ مصطفى عبدالرازق وزير الأوقاف العمومية، وأحمد لطفى السيد رئيس جامعة فؤاد الأول، والدكتور طه حسين مدير الثقافة العامّة بوزارة المعارف، والدكتور منصور فهمى مدير عام دار الكتب المصرية، وأنطون الجميل رئيس تحرير الأهرام، وخليل مطران شاعر القطرين، وافتتحت هدى شعراوي رئيس الاتحاد النسائي الاحتفال، ثم تحدث الدكتور محمد حسين هيكل باشا وزير المعارف، إلى جانب القيادات النسائية مثل الأستاذة عزيزة عباس عصفور المحامية، واعتماد عبدالغفار الطالبة بمدرسة الاتحاد النسائي المصري، فضلاً عن هدى شعراوي.

وعندما جاءت كلمة الدكتور طه حسين الذي كان – آنذاك – مراقبًا للثقافة العامّة بوزارة المعارف العمومية، بدأ كلمته بأبيات (حسب قول الشاعر والناقد شعبان يوسف) من شعر ذي الرمة قال فيها:

خليلي عدا حاجتي من هواكما

ومن ذا يواسي النفس إلا خليلها

لما بمي قبل أن تطرح النوى

بنا مطرحًا أو قبل بين يزيلها

فإن لم يكن إلا تعلل ساعة

قليلاً فإني نافع لي قليلها

وذكر أنه كثيرًا ما كان يردد تلك الأبيات عندما يلقاها، وعندما ينصرف ويفارقها يعيد عليها الأبيات الشعرية مرة أخرى، وعن أول لقاء بينهما، وقد تمّ أثناء الاحتفال بالشاعر خليل مطران، عام 1913 في الجامعة، وقد شاركت بكلمة، نالت استحسان الجميع، ومن بينهم طه حسين الذي قال “وسمعنا نحن طلاب الجامعة لأول مرة في تاريخنا أيضا صوت فتاة تتحدث إلى الجماهير، وكأن صوتا عذبًا لا يكاد يبلغ الأذن حتى يصل إلى القلب، وتعلقت النفس بهذا الصوت، وامتلأت القلوب بصاحبته في أحاديث أولئك الشبان عندما كانوا يتحدثون بعد أن انصرفنا”، ومن شدة الإعجاب بها وجّه طه حسين دعابة لخليل مطران في الحفل قائلا له “وأعتذر لصديقنا مطران، فأقول لعل هؤلاء الشبان من طلاب الجامعة قد تحدثوا بعد الحفل عن مي بأكثر مما تحدثوا عنه” (شعبان يوسف: الذين قتلوا مي، نسخة مخطوطة، ص 12).

هكذا تحدّث عنها بعد أوّل لقاءٍ، فكان رقيقًا في حديثه، منبهرا بها، ومن هذا اللقاء شهدت شخصية مي العلمية تتطور، وتتصاعد أدبيًّا وفكريًّا، وقدمت إسهامات فريدة كانت – في بعضها – تأسيسًا لمناهج نقدية مثل كتابها عن الشاعرة “ملك حفني ناصف باحثة البادية” عام 1920، الذي يُعدُّ مرجعًا تأسيسيًا في مجال النقد الأدبي النسويّ، ومع كل هذا إلّا أن كلمة طه حسين – كما يقول يوسف – خلتْ من أي تناول لإبداعها، وإنما حدّد كلمته في نقطتيْن الأولى حديثه عن صالونها الأدبي الذي كان استعادة للحياة الأدبية المشتركة بين الرجال والنساء بعد أن انقضت عصور بغداد والأندلس، فيحمد لها إنشاء هذا الصالون الذي “لم يكن ضيقًا ولا أرستقراطيًّا، ولكن كان واسعًا ديمقراطيًّا” (شعبان يوسف: الذين قتلوا مي، نسخة مخطوطة، ص 12).

أما النقطة الثانية فكانت المحاضرة التي ألقاها أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد، عن الشاعر أبي العلاء المعري، وقد تأثّر بها الجميع، مثلما تأثرتْ بها مي زيادة على نحو ما. ويرى شعبان يوسف أن طه حسين في كلمة التأبين بخس مي مكانتها الأدبيّة الرفيعة، واكتفى بدور مي كشخصية نسائيّة، والدليل على هذا الإنكار لدورها، ما ظهر لاحقًا، ففي عام 1934 ألقت مي محاضرة في الجامعة الأميركية عن “مكانة المرأة“، واعتبرت في محاضرتها أن “الحضارة في جميع الأمم تستند إلى الرجل والمرأة معًا، ولا حضارة تقوم على أكتاف الرجل وحده، ولا على أكتاف المرأة وحدها، وانتصرتْ بشكل واضح إلى المرأة التي تمّ تغييبها وتجهيلها وقمعها وإقصاؤها بطريقة تكاد تكون مطلقة، ومن ثم لا بد من قراءة تاريخ الحضارات مرة أخرى وفقا لكشف دور المرأة العظيم في بناء الحضارات” (شعبان يوسف: الذين قتلوا مي، نسخة مخطوطة، ص 14).

كانت المحاضرة تعبيرًا عن أفكار مي حول المرأة وأدوارها المتعدّدة، وهي الأفكار ذاتها التي ترددت في مقالات عديدة منشورة في الصحف، لكن مع الأسف فإن الدكتور طه حسين لم يعجبه هذا، فانقضّ مهاجمًا مُعنِّفًا، وكتب مقالة بأسلوب يمزج فيه بين التهكّم والسُّخرية في مجلة الرسالة بتاريخ 19 مارس 1934، قال فيها “وأعترف بأنى لم أشك في يوم من الأيام ولا لحظة واحدة من اللحظات بأن للمرأة على الحضارة الإنسانية فضلاً لا يُجْحد كما أن للرجل على الحضارة الإنسانية فضلاً لا يُتاح الشك فيه إلا لأمثال هؤلاء الرياضيين الذين لا يجزمون بأن الأربعة إذا قسمت على اثنين كانت النتيجة اثنين، وكنت أسأل نفسي عما تريد الآنسة مي أن تقول لتبيّن لنا فضل المرأة على الحضارة الإنسانية، فذلك شيء لا يحتاج إلى أن يقول فيه قائل، أو إلى أن يثبته مثبت، ولكن ما رأيك في أني سمعت المحاضرة، وانصرفت إلى دارى وأنا أشك شكا عظيما في أن للمرأة فضلا على الحضارة الإنسانية؟ وأسال نفسي عمّا أرادت الآنسة مي إليه بمحاضرتها القيمة الممتعة، أأرادتْ أن تقنعنا بأن للمرأة فضلاً على الحضارة؟ أم أرادت أنْ تُشككنا في ذلك؟ وتبسط عليه سلطان الريب في نفوسنا، ومَن يدري لعل أديبًا من الأدباء البارعين أن يُفكّر ذات يوم أنْ يثبت فضل الرجل على الحضارة فينتهى في نفي إلى ما انتهت إليه الآنسة مي أمس من إثارة الشك والريب..” (شعبان يوسف: الذين قتلوا مي، نسخة مخطوطة، ص: 16)

يتكرّر أمر هجوم طه حسين على مي في أكثر من مناسبة، وفي كل ما يكتب كان قاسيًّا متهكمًا، ساخرًا، فكما يقول يوسف “إن الأسباب التي هاجمها من أجلها ليست مقنعة، وليست جسيمة وليست غريبة حتى يثور عليها تلك الثورة العارمة، وتنال كل هذا التقريع والظلم الذي لا يخفى في سطوره، وكذلك ما بينها” ..” (شعبان يوسف: الذين قتلوا مي، نسخة مخطوطة، ص 16)

****

قد يكون هذا الجدل الذي ظهر في صورة نقد عنيف – كما نظن الآن – من الشيخ لتلاميذه وأساتذته وأصدقائه، جزءًا من سياق ثقافي أوسع وأشمل، وسم العصر كله بروح النقاش، قوامه الزّخم الفكري بسبب التباين في التيارات النقدية والمذاهب، وهو ما كان حرِيًّا بخلق اشتباكات نقدية أَثْرت السَّاحة الثقافيّة؛ فكريّا (بإظهار تعدد التيارات والمذاهب) وأدبيًّا (باختلاف الكتابات وتعددها) وأيضًا سجاليًّا (بخلق حوار بنّاء بين الأدباء، في صورة معارك أدبية، حتى ولو أخذت شكلاً من أشكال العُنف).

أودُّ أن أشير بداية كنوع من التأكيد بأن العُنف الذي مارسه طه حسين على العديد من الشخصيات التي عاصرها، في الأصل هو عنف كان متأصِّلاً في شخصيته، فمارسه على كلِّ شيء لا يروق لذائقته أو لا يتواكب مع منهجه النقدي، ففي كتاب “تجديد ذكرى أبي العلاء المعري” (1914) انتقدَّ طه حسين مناهج التعليم نقدًا عنيفًا، ووصفها بأنّها تفتقر لأدنى حدّ لتعليم الطلاب الذوق والنقد، فما أن اطّلع على مناهج الدرس في الجامعة مع قدوم المستشرقين الذين استقدموا للتدريس في الجامعة، حتى شعر بأن ثمّة عقباتٍ كثيرةً كانت في طريق تعلّمه بهذه الطريقة التقليديّة التي كان أستاذه سيد بن علي المرصفي يقوم بها. وفي هجومه على مناهج التدريس القديمة حَمل على الأزهر الشريف ودار العلوم، واعتبرهما لا يصلحان لتدريس الأدب، فيقول بينما “كانت المدارس محتفظة بأسلوبها العقيم؛ كان الأزهر الشريف كلفًا بهذا الأسلوب العقيم نفسه، توّاقًا إليه مشغوفًا به أشدّ الشغف” (في الأدب الجاهلي: ص 5) ومن ثمّ خلص إلى أن طريقة الدرس الأدبي في مصر “غير قيّمة ولا مجدية” (تجديد ذكرى أبي العلاء: ص: و)

ثم عاد طه حسين إلى نقده العنيف لمناهج تدريس الأدب في مصر خاصة في المدارس والأزهر ودار العلوم، في كتابه “في الأدب الجاهلي” 1927، فأوقف الكتاب الأول المعنون بـ“الأدب وتاريخه” لتناول درس الأدب في مصر، حاملاً على المناهج القديمة وتأثيرها السّلبي على الطُّلاب، شارعًا في ذكر المعوّقات وطرائق الإصلاح، وإن كان في حديثه أبدى هجومًا عنيفًا على المناهج التي تُدرَّس في المدارس والأزهر ودار العلوم، ورأى أن المناهج فيها صارت إلى طريق مسدود لا يُرجى منه الإصلاح خيرا “فقد أغلقت أبواب هذه المدارس ونوافذها إغلاقًا محكمًا، فحيل بينها وبين الهواء الطلق، وحيل بينها وبين الضوء الذي يبعث القوة والحركة والحياة!” (في الأدب الجاهلي، ص 4).

هذا بالنسبة إلى نقد طه حسين المُعنِّف، لكل ما هو مُخالِف لما يأمل أن يكون عليه نظام التعليم في المدارس والجامعة، أما بالنسبة إلى الشخصيات، فمارس طه حسين عُنفه النقدي مُبكّرًا جدًّا؛ وذلك في عام 1909، حيث نشر في هذا الوقت مقالة يُخطّئ فيها الشيخ عثمان المهدي الذي شبه الرياء بالإنسان في قول علي بن التهامي:

ثوبُ الرياء يشفُّ عمّا تحته

فإذا التحفتَ به فإنك عارٍ.

لكن الجانب المهمّ أنّ هذا التباين في مسار هذه العلاقة كشف عن جانب من التحولات – وإن شئنا الدقة التناقضات – في شخصية طه حسين؛ فعلى سبيل المثال الدكتور محمد مندور هو تلميذ طه حسين الذي اختاره، ودفعه إلى دراسة الآداب، بعد أن التحق عام 1925 بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول، وكان يتردد على كلية الآداب للاستماع إلى دروس الأستاذ، وإزاء الحَيْرة التي نازعته بين دراسة الحقوق أم الآداب، وهي نتاج “وحي البيئة وهوى النفس”، استطاع العميد أن يحسم هذا الصّراع المضطرم في نفسه، بأن جعله يَدْرُسُ في الكليتين؛ وقد أعفاه – كعميد للآداب – من مصروفاتها، ثم سانده للسفر في بعثة لدراسة الأدب في فرنسا على نفقة الحكومة، وذهب بنفسه لمقابلة وزير المعارف – آنذاك – محمد حلمي عيسى، عندما أخفق في كشف النظر، واعتبرته الجامعة غير لائق طبيًّا للبعثة وتقرّر استبعاده من أعضائها، فاصطحب معه بحثًا كان قد كتبه عن ذي الرّمة، وراح طه حسين يقرأ بنفسه فقرات منه للوزير، الذي أبدى إعجابه به، وما إن سأل عن صاحب البحث حتى أجابه بأنَّ طالب البحث أحد أعضاء بعثتنا إلى فرنسا، لكن سيُحرم من البعثة بسبب أنّه سقط في كشف النظر، وعلى الفور أمر الوزير بإعداد مذكرة إلى مجلس الوزراء يطلب فيها إعفاءه من الكشف الطبي” (راجع فؤاد قنديل: محمد مندور شيخ النقاد، ص27، 28).

هذه المعاملة التي تلقّاها التلميذ من الأستاذ، جعلته يشيد في غير موضع بأستاذية طه حسين، تارة، وبأبويته وحنوه وفضله عليه تارة ثانية، وفي هذا يقول “لم يقف تأثير طه حسين عند هذا التوجه الحاسم في مستهل تكويني الثقافي، بل ظل يلاحقني تأثيره سنين طويلة في اتجاهات ثلاثة” (محمد مندور: معارك أدبية، ص 23)، وقد حصرها في التحرّر الفكري، والثقة بالنفس والتوجّه إلى دراسة الآداب الأجنبية الكبيرة وبخاصة الأدبين اليوناني القديم والفرنسي، أما الدرس الثالث الذي تعلّمه من العميد فهو قدرته على شرح النصوص القديمة وحُسن تذوقها.

ومن شدة الإعجاب والتأثّر بالعميد نراه يُشفق عليه، فيقول في هذا الشأن «كنت أشفق عليه من ثقته العميقة بنفسه وهو يُحاضر مئات المستمعين في محاضراته العامّة دون أن يستعين بنص مكتوب أو تخطيط تحريري مدوّن، وعندما كان ينطق في محاضراته بأسلوب الموسيقى المنغّم كنت أشعر بشيء كثير من الإشفاق، وأودُّ لو استطعتُ مساعدته على نحو ما يطمع الطفل في مساندة أبيه القوي القادر، وفى نهاية كل محاضرة كنت أشعرُ في نفسي معنىً عميقًا للثقة والاطمئنان إلى قدرتها» (محمد مندور: معارك أدبية، ص 22).

ومع كل هذا إلا أن الأستاذ يتحول في موقف عجيب، ويتعامل مع مندور وكأنه عدوّ له، بل راح يحاربه في كل مكان أراد أن يعمل فيه، بل ويقطع عنه كل وسائل الرزق.

لا أريد أن أستعرض لمواقف طه الكثيرة كناقد مُعنّف مع العديد من الشخصيات، فالشخصيات عديدة والمواقف لا تعد ولا تحصى، ولكن سأتوقف بصفة خاصة عند علاقتيه بناصرالدين الأسد ونجيب محمد البهبيتي، لصلتهما بالمقال المنشور في مجلة الجديد العدد 88 أيار/مايو 2022.

ناصرالدين الأسد (1922 – 1915)

يُقدّم الدكتور ناصرالدين الأسد تفسيرًا مغايرًا، لما مارسه طه حسين من عُنف، وقد نال الأسد – هو الآخر – جانبًا من هذا العُنف، فيذكر أن هذا العُنف يرجع لما يتميّز به طه حسين من جانب استفزازي، فعلى حدّ قوله إن الدكتور “يجب أن يُعرف على أنه أحيانا لا يقصد في الحقيقة ما يصدر منه من كلام وما يصدر منه من كلام أحيانا هو يقصد منه الاستفزاز للآخرين، بل إن كتاب ‘في الشعر الجاهلي‘ هو أصلاً كتاب استفزازي للآخرين لينال به الشهرة المدويّة وقد حدث هذا وقد نال هذه الشهرة، صدرت له كتب قبل ‘في الشعر الجاهلي’، كانت كتبًا عادية لم تحقق له ما كان يصبو إليه، لكن القنبلة الكبرى كانت هي التفجير الكبير في الشعر الجاهلي، فالدكتور طه حسين كان استفزازيًّا”.

يسرد الدكتور ناصرالدين الأسد، العديد من المواقف التي تؤكد جانبًا من العُنف أو الاستفزاز بتعبيره، الذي مارسه طه حسين عليه؛ فرسالة الأسد التي تقدّم بها للحصول على درجة الدكتوراه، كانت عن مصادر الشعر الجاهلي، وهى متصلة اتصالاً وثيقًا بالموضوع الذي أثاره طه حسين في كتابه “في الشعر الجاهلي“، وعندما حان وقت المناقشة، كان العميد في رحلة سفر إلى خارج البلاد، اقترح الأعضاء على الدكتور شوقي ضيف مناقشة الأسد، وقد تمّ الأمر، ولكن عندما عاد العميد، تعامل معه بنوع من التعالي والتحقير، فيقول الأسد إن طه حسين بعد المناقشة زاره “فوجئت وأنا بمكتبي في الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية بالباب يفتح ويدخل فريد شحاتة سكرتير الدكتور طه حسين وهو يقود الدكتور طه حسين، فدخل الدكتور طه حسين متجهمًا دون أن يُلقي السّلام وجلس، ثمّ بدأ يتحدث وأسمعني كما كتبت مرارًا عبارة أسمعني من القول أغلظه، أسمعني غليظ القول، حقيقة ولكن سبحان الله أنزل الله عليّ سكينة فلم أنبس ببنت شفه، لم أردّ عليه ولا بكلمة وبعد أن أفرغ جرابه، أي نعم أفرغ هذا الجراب خرج كما دخل دون أن يُلقي التحيّة وانتهينا، بعد نحو أسبوع من هذا”. (حوار مع ناصر الأسد: الجزء الرابع، برنامج مسارات، مع مالك التريكي، بتاريخ 26. 02. 2006).

نجيب محمد البهبيتي (1908 – 1992)

معظم مَن مارس عليهم العميد – طه حسين – عُنفه أو لنقل أبوّته، لم يتناولوا سيرته الشخصيّة بالتجريح بما في ذلك الدكتور أحمد ضيف (1880 – 1945) الذي كان يذكر في كل فترة وأخرى، أن سبب طرده من الجامعة كان من تأثير سلطة (نفوذ) طه حسين، إلّا أن أحدًا ممّن وقع عليهم أثر عنفه، لم يتعرض لمكانته العلميّة أو أبحاثه (وإن اختلفوا معه في آرائه)، وبصورة أوضح لم يتعرضوا لأمانته العلميّة بشيء.

الاستثناء الوحيد، الذي شقّ عصا الطاعة، وخرق الإجماع، وقوّض أركان المعبد دون أن يهتز له طرف، أو ترتعد فرائصه هلعًا وخوفًا من أفراد القبلية الأدبيّة التي كان يحتمي بها طه حسين – كما زعم – هو الدكتور نجيب محمد البهبيتي، فقد ثار ثورة عنيفة لم تُبق أخضر أو يابسًا إلّا وحرقته؛ فلم يترك فضيلة لطه حسين إلا وأتى بنقيضها.

الغريب في الأمر أن ما ذكره الدكتور البهبيتي ليس سرًّا أو أعلنه وسط جماعة خاصة، ثم تقوّلوا عليه فيما بعد، بل هو منشور على الملأ في كتبه، والأدهى من ذلك أنه أذاعه وطه حسين وكل من اتهمهم على قيد الحياة، دون أن يدفع أحد (أو ينفي) عن نفسه التّهم، أو حتى يُكذّب ما ورد في حقّه، في مفارقة تدعو للتعجُّب!

على الجانب الآخر فإن الدكتور نجيب محمد البهبيتي يتمتع بمنزلة علمية كبيرة، ولا ينازعه فيها أحد، بما قدَّمه من كتابات وأبحاث جادّة ليست محل شكّ أو ريبة، بل هي محل تقدير وغبطة وانتحال أيضًا، وقد شهد له بذلك العميد في أكثر من واقعة ترفع مِن قدره، وتُعْلي من قيمة أبحاثه، وهو في مقام الطالب، في حين العميد كان في مقام الأستاذ والمُعلِّم؛ منها:

• إبّان رغبته التحويل من قسم اللغة العربية إلى قسم الفلسفة بسبب الامتحان الذي رغب فيه طه حسين بحفظ الطلاب لبعض سور القرآن، فرفض أن يؤدّي الامتحان أمام لجنة شفويّة أقرّها عميد الكلية أحمد أمين، عندها طلب أن يتمّ تحويله إلى قسم الفلسفة، فقال له طه حسين – وقد أشاد – من قبل “بسلامة تفكيره وحسن استدلاله” “إنني أعرف أنك تصبح فيلسوفًا، ولكنك كذلك تصلح كاتبًا“.

• ومرة أخرى قال نصًّا في إحدى خطبه “يتهمونا بأنا لا نحترم القرآن، ولو قرأوا بحثًا كتبه الطالب البهبيتي لعرفوا كم نحن نُجلّ القرآن ونقدّسه”.

• كما أشاد – مرة ثالثة – بما كان ينجزه البهبيتي كثيرًا، منذ أوّل بحث اطّلع عليه، وكان عن معلقة زهير بن أبي سلمى، مع أنه خرج فيه على منهج العميد، وخالفه في مواضع كثيرة، بل قوَّض رأيه الذي ذهب إليه في الشعر الجاهلي، بأن “الحياة الجاهلية لا بدّ وأن تُلتمس من القرآن الكريم، وليس من الشعر الجاهلي؛ فالقرآن الكريم هو أصدق مرآة للحياة وليس الشعر الجاهلي، وأن هذه الحياة الجاهلية التي نلتمسها من القرآن سوف نجدها حياة قيمة مشرقة ممتعة مخالفة لهذه الحياة التي نجدها في شعر الجاهليين، وفوق هذا سنجدها حياة مليئة بالتدين”.

• وهو ما أثبت عكسه من خلال دراسته لمعلقة زهير بن أبي سلمي، فذكر في البحث أن الحنيفيّة كانت حقيقة تاريخية قائمة في حياة الجزيرة العربية، وذكر أشهر المتحنِّفَة في الجاهلية، كما أثبت أن الإيمان بالله الواحد كان قائمًا على أسس الشرك الجاهلي؛ فالأصنام كانت تمثّل قوى وسيطة بين الجاهلي وبين الله الواحد. وضرب مثالاً بقولهم الذي استشهد به القرآن “وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى”. فشعر زهير الموحّد الذي يذكر البعث والحساب جاهلي يترجم عن وجود هذه الحنيفية في الجاهلية.

• أما إذا كان نفي الشعر الجاهلي لعدم تمثّله لعقائد الدينيّة التي كانت في الجاهلية كما ذكر طه حسين، فالحقيقة كما ذكر البهبيتي أن الشعر تمثّل لأهم العقائد الجاهلية. (نجيب محمد البهبيتي: المدخل إلى دراسة التاريخ والأدب العربيين، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، 1978، ص 25).

• كما اعتمد عليه في مواضع عديدة، ومن ثمّ فلا يحتاج بما أذاع لشهرة أو حتى إلى لفت الانتباه إليه. فهو منذ أن كان طالبًا كان محل تقدير وإعجاب العميد، بما قدَّمه من كتابات تعدُّ علامة في موضوعها، فهو أوّل مَن تطرّق إلى دراسة مناهج الأدب في كتابه العظيم “المدخل إلى دراسة التاريخ والأدب العربيين” صدر عن درا الثقافة – الدار البيضاء، 1978) وتحدّث فيه عن القواعد الرّاسخة للتاريخ العربي ولكتابته في القديم والحديث، وأيضًا كتابه الذي يُعدُّ علامه ونبراسًا، إذْ فتح المجال لدراسة الشعر الجاهلي بعده، بعنوان “تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري” وصدر عن مطبعة دار الكتب المصرية عام 1950، وهو الكتاب الذي أشار في مقدمة الطبعة الثانية صراحة إلى سطو الدكتور ناصرالدين الأسد علي أجزاء منه في كتابه “مصادر الشعر الجاهلي“، وهو الموضوع الذي تحدّث فيه كثيرون، وأكّده البعض، ورفضه البعض الآخر.

• وبالمثل كتابه الأهم عن “أبي تمام الطائي حياته وحياة شعره“، وهو الكتاب الذي كان قد أجّج الخلاف بينه وبين طه حسين، فأضمر لأستاذه الكثير، حتى سكب ما أضمره ونفثه على الصفحات، وعلى الملأ، دون أي تعليق من تلاميذ الدكتور طه حسين ممن طالتهم الاتهامات.

• نعم، كاَلَ له الكثير من الاتهامات، ليس من قبيل أن طه حسين “كان دائم التكرار لنفسه، ما يقوله هذا العام يقوله هو نفسه في العام المقبل، ثم فيما يليه، حتى النكتة التي كان يرى لنفسه توفيقها كان يعود إليها في نفس مكانها السابق من محاضرة العام الماضي، وكذلك الشاهد الشعري، بل والعبارة حتى لقد خُيّل إليّ أنه يحفظ كل ما يقوله، وما كان أقله وما كان أشده تمطيطًا” (المدخل إلى دراسة التاريخ والأدب العربيين: ص 25).

• وإنما اتهامات تضرب أمانة الدكتور في مقتل، فيشير الدكتور نجيب البهبيتي في معانٍ واضحة لا لبس فيها أو إضمار، أولاً إلى سُلطة طه حسين التي وظّفها في غير موضعها، فأنصف فلانًا وفلانة دون وجه حقٍّ، وأبخس فلانًا وفلانة حقهما دون علّة أو سبب، فقط، لأنه كان يمتلك النفوذ، هذه واحدة، والثانية يشير إلى عدم أمانة طه حسين، ويذكر أكثر من موقف، لكنّ ثمّة موقفيْن لهما دلالتهما الخاصّة، فهما يتعلّقان بالنزاهة الخُلقيّة والأمانة العلميّة.

• سلطة طه حسين (القاهِرة) التي طاردت البهبيتي وجعلته ينفر ويهجر مصر، مُتعدِّدة، وهي من الأهمية بمكان، لأنها انحازت لبعض التلاميذ على حساب الآخرين، كالدكتورة سهير القلماوي والدكتور شوقي ضيف، ومن ثم سيأتي ذكرها في سياق لاحق، الآن فقط سأقف عند الصّفة الأخطر التي وصفه بها البهبيتي وهي عدم الأمانة العلمية!

• الموقف الأوّل، يتمثّل في أن الدكتور طه حسين في العام الدراسي (1931 – 1932) طلب منه (أي من نجيب البهبيتي) أن يكتب بحثًا عن “الجمال الفني في الآيات التي نزلت في غزوة بدر” وحسب كلامه أنه قد أبلى بلاء حسنًا وألقى البحث في ثلاث محاضرات أمام طه حسين، الذي أثنى عليه، ووصف البحث بأنّه “رائع وعظيم” وإن كان أخذ عليه أنه “اطلع كثيرًا وقرأ كثيرًا، وأصاب من النقد الحديث النصيب الواسع، ثمّ راح يُطبّق هذا على نص كُتب قبل أربعة عشر قرنًا”.(المدخل إلى دراسة التاريخ والأدب العربيين، ص: 28)

• إلّا أنّ البحث لم يمر مرورًا كريمًا، إذْ يتهم العميد بأنه أهداه لأحد طلابه، الذي اعتمد على القسم الثاني منه وتحديدًا “الموسيقى في الآيات” على رسالته للماجستير عن أبي تمام، (وقد تآمر طه حسين عليه فمنحه المرتبة الثانية كما ذكر)، وحصل بها على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى، وهو يشير صراحة إلى عنوان رسالة الدكتور شوقي ضيف “الفن ومذاهبه في الشعر العربي“.

• كما أنه قرأ ذات مرة إعلانًا على السّبورة الموضوعة داخل الكلية هكذا “بحث لم يطرق من قبل في العربية، للطالب فلان”. وعندما حان موعد إلقاء البحث إذْ به يجد “محاولة متعثّرة جدًا في تقديم قصيدة للفرزدق أو جرير – فقد مضى الزمن بالحادث الغريب بعيدًا إذ أنه كان في سنة 1940 – وكان هذا العمل يجري مترنحًا في الخطوط التي جرى عليها بحثي عن “موسيقى الآيات التي نزلت في غزوة بدر“، في سنة 1932 أي قبل ذلك بثماني سنوات.

• أما الموقف الثاني، فيشير فيه إلى أن طه حسين أخذ رسالته عن أبي تمام وادّخرها عنده ثماني سنوات بحجة طباعتها، حيث كان يريد أن يكتب كتابًا عن أبي تمام، وبعبارته أنه “لقيني ذات يوم سكرتيره فريد شحاته مرّة في الترام، وسألته مجاملة: ماذا يصنع الدكتور هذه الأيام؟” وردّ عليّ “يُعِدُّ كتابًا عن أبي تمام” فعرفتُ مصير رسالتي، فلم أوفّر شيئًا للرجل الذي سينتحل عملي، ما تركت صديقًا أو مجلسًا جلسته إلى واحد أو جمع من النّاس إلّا قلت له: إنّ طه حسين أخذ رسالتي وعطّلها عن الطبع هذه الحقبة الطويلة لينتحلها بعد ظن أن ذِكْرَاها غابت عن الناس. وبلغ طه حسين ما أقوله من ألف مصدر، فما أكثر ما كانت عيونه، فكفّ عن إخراج كتاب عن “أبي تمام” واتجه إلى نقل “مع المتنبي” عن بلاشير، وليس بين الشركاء حساب، وكله في خدمة الاستشراق”. (المدخل إلى دراسة التاريخ والأدب العربيين، ص: 32)

لا يوجد شاهد على صدق هذه الادعاءات أو كذبها، إلّا صاحبها، لكن ما جاء في شهادة سهيل إدريس صاحب مجلة الآداب، يدحض مثل هذه الادعاءات، فسهيل إدريس يحكي في مقالة له نشرها في مجلة الآداب بعنوان “ذكريات مع طه حسين” بتاريخ 1 مارس 1974، أنه من فرط تأثير ما أحدثته رواية “الأيام” لطه حسين، سلك ذات الطريق الأزهري، فالتحق بمعهد ديني وهو في سن الحادية عشرة من عمره، كي يعيش التجربة كما عاشها الفتى، وأنْ يُعاني ظروفها ومؤثراتها، بل إنّه اقتفى أثره في الرحلة إلى فرنسا، كما كان الأصل في اعتزامه على إنشاء مجلة الآداب وهو في باريس “أملاً أن تحل محل مجلة الكاتب التي كان يرأس تحريرها طه حسين وأغلقت”.

إلّا أنّ التأثير الجليّ أنه عزم على ترجمة رواية وهو في الرابعة عشرة، بعنوان “مولن الكبير” لإلين – فورنيه، وقد بذل مجهودًا كبيرًا في ترجمتها وتنقيحها، وما إن فرغ من ذلك حتى أرسلها إلى مجلة الكاتب التي كان يرأس تحريرها طه حسين، وكانت المفاجأة أن طه حسين قَبِلَ الموافقة على نشرها، لكن توقُّف المجلة حالَ دون ذلك. ومرّت الأيام والتقى سهيل إدريس طه حسين في القاهرة عام 1955، لمناسبة حضرها وقتذاك. ووصف مشهد اللّقاء كما صوّره إدريس يكشف عن المهابة التي يُلقيها طه على مُجالِسه هكذا “وحين دخلت على الدكتور طه حسين في غرفة مكتبه، كان جسمي يرتعش تهيّبًا، وزادتني رهبة المجلدات التي كانت تكسو جدران مكتبته، وأشعرتني بأني لن أبلغ، مهما بذلت من جهد، ما كان لهذا الرجل الجبّار قد بلغه من ثقافة ومعرفة” وبعد أن انتهى اللقاء بتوجيه الدعوة له بحضور المناظرة في بيروت مع “رئيف خوري” في موضوع “أيكتب الأديب للعامة أم الخاصة” وما إن همّ إدريس باستئذانه، فإذا بطه حسين يطلب فريد شحاته:

• فريد أعد للأستاذ سهيل أمانته القديمة!

يستمر إدريس في شرح الحادثة قائلاً “فلم أفهم ما قصده، إلى أن استخرج سكرتيره مغلفًا فتحته، والأمر ملتبس عليّ، فعرفت فيه مخطوطة ترجمة “مولن الكبير“.

• قال الدكتور وهو يبتسم ابتسامته الهادئة:

• “إنني أحتفظ بها منذ أكثر من عشر سنوات، ولعلك نسيتها، أو ظننت أنها ضاعت، لا يا أستاذ، إننا لا نضيّع جهود الأدباء!” (مجلة الآداب: عدد مارس 1974، ص 3)

هذه شهادة براءة طه حسين مما طاله من تشويه لأسباب ربما كان هو سببها، تتمثّل في عنفه (أو قسوته) المبالغ فيه على تلاميذه وأصدقائه. لكن نحتاج إلى إجابة على سؤال لماذا صمت مَن طالهم التشويه؟ ولماذا لم يدافع أحد من تلاميذ طه حسين عنه؟ لا دفاعًا عن الشخص، بقدر ما هو دفاع عن القيمة!

مواقف طه حسين المـُعَنِّفَة (في كثير منها) بقدر ما هي انعكاس لسياقات وظروف العصر الذي حدثتْ فيه – فالعصر نفسه كان زخمًا بالسجالات والمعارك الأدبيّة المثمرة – إلا أن الشيء المؤكّد أن طه حسين في الكثير منها تراجع وبدّل رأيه فيما قال، وهو ما يُعطي قيمةً لمعنى التراجع والعدول عن الخطأ، وهو درس بليغ من دروس العميد المتعدّدة، سواء على المستوى العلمي أو على المستوى التربوي.

في الأخير، ليس الغرض من هذه المقالة/الدراسة الإساءة إلى رمز من رموزنا الأدبيّة والفكريّة، فهذا غير وارد على الإطلاق، أو الانحياز السّافر إلى أحد على حساب الآخر دون إعمال العقل والمنطق، فأنا لست محاميًّا لأحد، ولا أبتغي أن أكون بوقًا، وإنما أنا باحث أنشد الحقيقة الموضوعيّة من خلال الاستدلال والمنطق، وإعمال العقل في قراءة الوقائع في كليّتها، دون أن أجتزئ ما يخدم فكرتي ويدعم حجتي المغلوطة. أتوخى القراءة الموضوعية للأحداث وكذلك للشخصيات وتباين مواقفهم في كافة سياقاتها بعيدًا عن التنزيه المفرط (القداسة ) الذي يضفيه البعض على الأشخاص، أو حتى التدنيس المخلّ لمجرد الاختلاف في وجهات النظر، ومع الأسف فكلا الموقفين حاضر ورائج في ثقافتنا العربيّة، التي لا تعرف النظرة الموضوعيّة أو حتى المعتدلة في الكثير من تقييماتها. فالمقالة التي بنيت عليها أحاججها؛ هي ( وإن سعى كاتبها إلى نفض يديه مما فيها من آثام بحق طه حسين والأسد، بأنه ينقل ما ذكره البهبيتي في كتابه) هجوم محض على طه حسين، وناصرالدين الأسد، في مقابل دفاع مستميت عن نجيب محمد البهبيتي، على الرغم من أن الواقع والسياق يقولان إن جميع الشخصيات لها ما لها وعليها ما عليها، فالقداسة المفرطة تصنع آلهة ودكتاتوريين، وعلى النقيض التدنيس المجحف يحطّ من القيمة.

ومن ثمّ، تنشد المقالة/الدراسة – كنتيجة ضرورية انتهتْ إليها، تستوجب تفعيلها مجتمعيًّا وثقافيًّا – نبذ فكرة تكريس الأنساق الثقافيّة، التي نصنعها – مع الأسف بأنفسنا – ونقدّسها، وكذلك رفض إحياء القبليّة الأدبيّة، أو ما يوازيهما من إقطاع فكري، لما لها من آثار مدمرة في نبذ مبدعين وإقصائهم، ربما إسهاماتهم تفوق ما يملأ الساحة ضجيجًا وإن كان بلا طحن، فالأهم عندي هو تنحية الخلافات الشخصيّة والنظرة الأحاديّة، والتقييم الأيديولوجي، ووضع الشخصيات الأدبيّة والعلميّة والتاريخيّة (والسياسيّة) في سياقها، ونقرأها في ضوء ظروف عصرها، والوقائع التي حدثت فيها، وتكوينها الاجتماعي والثقافي، دون المبالغة في القداسة أو التدنيس. أظن أننا -بشكل أو بآخر – سنتقبَلُ الكثير من الأخطاء التي وقعوا فيها، وسوف نكفّ عن إقامة محاكم التفتيش، وأن نُنصِّب أنفسنا قُضاة ندين مَن ندين (من لا يقع على هوانا) ونبرئ مَن نريد، فالخلاصة أنّ الجميع في النهاية – وبلا استثناء – بشر، يُصيبون ويخطئون!

_____________________________

المراجع والإحالات:

• أحمد أمين: “ضحى الإسلام” مكتبة الأسرة، مهرجان القراءة للجميع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المجلد الأول، القاهرة، 1997.

• أحمد بيضون: “حياة طه حسين الثانية”، مجلة الفكر العربي، 1987.

• أنور الجندي: “صفحات مجهولة من حياة طه حسين (1908- 1916)”، مجلة الهلال، مؤسسة دار الهلال، القاهرة، ع 2، فبراير 1966.

• حلمي النمنم: “طه حسين من الملكية إلى الجمهورية“، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، سلسلة إصدارات خاصة، ع 182، القاهرة، 2021.

• سهيل إدريس: “ذكريات مع طه حسين”، مجلة الآداب ، العدد الثالث، السنة الثانية والعشرون، بيروت، آذار (مارس)، 1974.

• شعبان يوسف: “الذين قتلوا مي“، سلسلة كتاب اليوم، مؤسسة أخبار اليوم، القاهرة، 2021.

• صلاح حسن رشيد: “نجيب محمد البهبيتي في مواجهة طه حسين: حول علاقة أطروحة ناصرالدين الأسد بأطروحة نجيب محمد البهبيتي “، مجلة

الجديد ، لندن، عدد(88) ، أيار ( مايو)، 2022.

• طه حسين: “الأيام”، دار المعارف، القاهرة، الجزء الأول، 1992.

• طه حسين: “في الشعر الجاهلي“، الطبعة الأولى، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة،1344هـ – 1926م.

10. طه حسين: “في الأدب الجاهلي”، لجنة التأليف والترجمة والنشر 1914، الطبعة الثالثة، 1352ه-1933.

11. طه حسين: “حديث الأربعاء”، دار المعارف، القاهرة، ج1، الطبعة الرابعة عشر، د.ت.

12. طه حسين: “حديث الأربعاء“، دار المعارف، القاهرة، ج 2، الطبعة الرابعة عشر، د.ت.

13. طه حسين: “خصام ونقد“، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة التاسعة، آذار(مارس)

14. طه حسين: “تجديد ذكري أبي العلاء“، مطبعة دار المعارف ومكتبتها بمصر، الطبعة الثالثة، 1356 هـ – 1937 م.

15. عبدالحي دياب: “الإقطاع الفكري وآثاره“، دار الشعب، القاهرة، 1969.

16. على العميم، “هل أخرج البهبيتي من جامعة القاهرة أم هو تركها؟” بتاريخ: الأحد – 30 شهر رمضان 1443 هـ – 01 مايو 2022 مـ رقم العدد

[15860]).

17. فؤاد قنديل: “محمد مندو: شيخ النقاد“، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، الطبعة الثانية، 2015.

18. مالك التريكي: “مع ناصر الأسد”، الجزء الرابع، برنامج مسارات، مع مالك التريكي، بتاريخ 26. 02. 2006.

19. محمد الدسوقي: “طه حسين يتحدث عن أعلام عصره“، سلسلة اقرأ، دار المعارف المصرية، عدد 578، د.ت

20. محمد الدسوقي: “أيام مع طه حسين“، دار القلم – دمشق، الطبعة الأولى، 1423هـ – 2002م.

21. محمد مندور: “معارك أدبية“، دار نهضة مصر للطبعة والنشر، الفجالة – القاهرة، د.ت.

22. نجيب محمد البهبيتي: “تاريخ الشعر الجاهلي حتى نهاية القرن الثالث الهجري”، مكتبة الخانجي ودار الفكر بالقاهرة، طبعة 4، عام 1970.

23. نجيب محمد البهبيتي: “المدخل إلى دراسة التاريخ والأدب العربيين”، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، 1978.

24. نجاح عمر: “طه حسين أيام ومعارك“، منشورات المكتبة العصرية، بيروت – صيدا، د.ت.