آسيا جبار: حكاية جسد في العالم

تستخدم آسيا جبار لغة مهموسة، حادّة ورهيفة كالشفرة، لتُحدث جروحاً صغيرة في جلد ذاكرتها، لتقترب، وهي تعيش مسرّات الاكتشاف، أو بالأحرى إعادة الاكتشاف، والاعتراف، من ذاتها؛ عقلاً وجسداً وروحاً. أن تعرف كيف حصل الأمر عبر حسّها المغموس باستعارات اللغة وكناياتها، المتبّل بالشعر، والمعروض في صور تثير الفضول وتعطي وعوداً بمتعٍ خارقة.

إنها رواية عن نمو الوعي وتكوّنه، فوعي الأنا ينبثق على مهل، مع كل تجربة عابرة، مع كل مغامرة صغيرة أو كبيرة، مع كل انتهاك لنواميس ومواضعات مجتمعية قارّة. فثمة مسحة إيروتيكية للكتاب، قشرة خفيفة وامضة، لكنها مهذّبة، مثقّفة، هادئة، غير منفّرة، غير متطلّبة بإفراط، طبيعية جداً، متسائلة أحياناً، مفعمة بالرقّة، ببعض الخشية، وبنزر يسير من الحياء الشرقي.

تستعيد آسيا جبار بعضاً من التفاصيل الدقيقة لتحوّلات جسدها من طفلة إلى مراهقة، وشابة، إلى امرأة في أواسط العمر، ومن ثم لمّا تغدو في عمر الكهولة، وأخيراً حكيمة على أبواب الشيخوخة. تستحضر ثانية تلك الانتفاضات التي تثبِّتها، في النهاية، جسداً، ذاتاً في العالم. الجسد الذي يتشبّع بالإيقاع فيرقص، ويضيق ذرعاً بمكبوتاته فيتعرّى حتى وإن جزئياً بظهر وصدر مكشوفين قليلاً أمام أعين القريبات في الأعراس، حتى وإن في الفراش، في وحدتها، حتى وإن في أحلامها غير الفاحشة، وجسد الأنثى الموشوم، باعتبارات العفّة والشرف العائلي والستر، والمحبوس بين جدران البيت لهذا السبب، لا بد من أن تجد كوى للتنفيس كي لا يذبل وكي لا يختنق. فيما الرقص أمام المرايا، أو في الأعراس العائلية، قد يكون اختباراً لإعادة الثقة بالنفس، وتمريناً أولياً لمواجهة شرور الدنيا فيما بعد.

“في البدء، أرقص ببطء مثل الطاووس، ثم بخفة وحركات مخفّفة مثل رقصة عالمة.. وفجأة يبدو التقبّب البطيء والكتوم لثدييّ المقلوبين باتجاه السماء، وهذا التثاقل، هذا الغثيان، هذا التعرّي، الانقباضات المنكمشة والممتدّة لهذا الجسد الأنثوي الذي راح يولد، للعذراء الصامتة، للنار الموقدة، للزهرة التي لم تتفتّح بعد” (ص 181).

هنا تراهن الكاتبة لاحتواء لحظة بزوغ نادرة، ميتافيزيقية، مذهلة، معيشة، وبعيدة. لحظةَ؛ لا الوعي الخام بالجنس، ولا الرغبة الجنسية في أول ضرامها، وإنما (كمال المتعة الجنسية) كما تسمّيها، إذ تفاجئها على غفلة منها.. ولكن أين، ومتى؟ وهي طفلة رضيعة في عمر التسعة أشهر أو عشرة، في غرفة نوم أمها وأبيها.. وهي في عمر الرابعة والخامسة في دروب بلدتها (الكولونيالية) حيث عيون الرجال المتلصِّصة على جسم أمها المخفيّ تحت الحايك (لباس تقليدي جزائري)، أو في حمّام النساء تحت أنظار قريناتها الفضوليات.

“لم يعد الأمر يتعلق بمواجهة نظرات الرجال العرب، كما في حيّنا، بل هنا نظرات الأوروبيين الجالسين في شرفات حاناتهم المطلّة على الشارع الطويل المؤدي إلى المحطة، والذي تعبره هذه العربية المتميّزة جداً في كل يوم خميس بعد الظهيرة” (ص 69).

وتفترض آسيا جبّار ماذا يجري في مخيال الأوروبي وهو يتمنى أن يتطاير الحايك ليرى ماذا ترتدي هذه المرأة من ملابس “وهكذا راح خيال كل ذكر فرنسي بالقرية يزداد اتقاداً” (ص 70).

تعرِّفنا آسيا جبّار على عالم النساء الجزائريات الضاج بالثرثرة، والنميمة، والألفة، والمؤامرات الصغيرة، والفضول، والكبت، والأسرار، والأحلام، وذلك في أواسط القرن الماضي، في العهد الاستعماري.. عالم كثيف، موّار بالحياة، يقبع فيما وراء الجدران الصلدة، تحميه الأعراف والتقاليد والقيم السائدة، وتحوِّله إلى محبس كبير.

“ربما دون وعي منّي بذلك، كنت أحسُّ، في هذه المدن العتيقة، كم كان هائلاً عدد أجساد النساء المكدّسة، هؤلاء النساء اللائي لم يكنّ يتُقن إلا للخارج، هذا الفضاء الذي كان محظوراً عليهن. وها أنا ذا (ولكنني أستبق) أترصد نهم هذه العذراوات اللواتي لم أفهم بعد انتظارهن ولا قلقهن ولا حقدهن.

أما الأصوات المتشابكة المتزايدة أو الناعسة بعض الشيء خلال القيلولات الطويلة في الصيف الخانق، فقد تدثّرت بها كقماط لذاكرة تبحث بشكل غامض عن مكان آخر أو مستقبل ما” (ص 26).

العين/الباصرة هي الحاسة الأكثر حضوراً في كتاب آسيا جبّار. العين التي تراقب، والعين التي تُدين، والعين التي تُعرّي. وهي في تنقّلها بين قريتها والمدينة والمدرسة والعاصمة كانت تحسب حساب الأعين قبل الآذان. لكنها لا تكتفي في البوح بموقعها مرصودة من قبل عين المستعمِر بل هي معنية أكثر برصد أبناء جلدتها لها؛ الذكر المستعمَر الذي يتعقبها بنظرة الشهوة، ونظرة الغيرة، ونظرة الشك. وكان عليها أن تخوض كفاحاً مريراً في وسط اجتماعي سياسي ملغوم بالمصدّات والمعيقات لتثبت ذاتها، ولتفرض على من حولها (أبوها، في رأس القائمة) احترام خياراتها. لكنها أيضاً استثمرت طاقة عينها الذكية، والتي ستغني تجربتها السردية، وتوفّر لها مخزوناً هائلاً من مشاهد الحياة:

“كنت عبارة عن بصر، كصيّاد صور يجدِّدُ حصاده باستمرار” (ص 284).

كان يحميها، يحمي صوتها، يحمي كلامها الداخلي.. غير أن حضورها الجسدي في العالم كان يضعها، بالمقابل، في مواجهة العيون المتربصة الباحثة عن المغري والمثير والمنحرف في الآن عينه.

كانت محظوظة لأنها ابنة معلِّم يدرِّس الفرنسية في القرية وابنة امرأة جاءت من المدينة وتحمل أشياء من قيمها وروحها وغطرستها.

كان خلع الحجاب علامة تحرّر في ظلِّ السلطة الأبوية الصارمة، وكان لبسه وسيلة مقاومة للمستعمِر الذي حاول تغيير نمط الحياة الجزائرية المحافظة بالتأثير في عالم المرأة كخطوة أولى، والتي ستعقبها، كما تصوّروا وأملوا، تحوّلات في عقليات الرجال. وفي هذا الجو الملتبس والمتناقض عاشت آسيا جبّار.

بتغيير اللباس كانت المرأة تبغي الخفّة، الخفّة بمعناها الفيزيقي، وبمعناها المجازي أيضاً. الانعتاق من ثقل السلطة البطريركية حيث يعدّ الحجب والستر وإخفاء الجسد الأنثوي خلف قماش خشن ثخين وثقيل رمز تلك السلطة الأكثر جلاءً وفظاظة.

تصاب بصعقة حين تحكي لها صديقتها الفرنسية (جاكلين) عن علاقة لها مع فتى خلال عطلتها الصيفية، وكيف أنها سمحت له بتقبيلها.. تقول “بدت لي حريتها عبارة عن وقاحة وخرق، بل مغامرة حقيقية” (ص 168). وكانت جاكلين، وهي تتحدّث، تظهر ثقة عالية بالنفس وراحة، فتشعر آسيا بالإعجاب نحوها

ومع ذلك كانت تريد حماية صورة أبيها أمام الآخرين كي لا يظهر أمام أعينهم مثالاً للبربري، أو المتزمت المتخلِّف. فهو معلّم، قبل كل شيء، وهذا لا يليق به.

تطرح آسيا جبّار مسوِّغاتها دائماً، لكنها لا تكتفي بها، تلك المسوِّغات التي تريد من خلالها إقناع نفسها بحشمتها سرعان ما يبدِّدها دنوّها من دوافعها الأعمق، دوافع الجسد والروح، دوافع شخصيتها العميقة القابعة وراء قناع الالتزام بوصايا العائلة والمجتمع.

تمرّ الحريّة دائماً، عند امرأة من نمط آسيا جبّار، في البدء، عبر ترويض الخوف من الجسد.. ذلك الخوف الذي لن يزول تماماً، ويلبث بعضٌ من بذوره التي تتفتق بين الحين والحين، في شكل هواجس، وذكريات صادمة، ومشاهد حلمية خاطفة، وتوقّعات تأنيب ومعاقبة. فكأيّ أنثى شرقية لا يمكن أن تتعرف على جسدها؛ هواجسه، ورغباته، ومآلاته من غير أن تواجه بشجاعة أعراف المجتمع، ومحرّمات الشرع مثلما أوّله الفقهان الرسمي والشعبي، وما ترسّب في اللاوعي من أوّليات التحريم.

الجسد الأنثوي، في الشرق، مشكلة اجتماعية، حتى وهو غض في مرحلة الطفولة.. في فصل “الدرّاجة” تخبرنا آسيا جبّار قصة صعودها لأول مرّة على درّاجة تعود لابن جار لهم لتتعلم سياقتها وهي ابنة الرابعة أو الخامسة.. مشهدٌ تقول عنه إنه “ظلّ عالقاً في ذهني كحرقة، وهو بمثابة لوثة في صورة الأب المثالية، أخذت أشيدها رغماً عنّي، لأنه غائب غياباً مبرماً” (ص 46).

سيراها الأب ويناديها بصوت حاد، فتتبعه بصمت. وفي المنزل سيصرخ بوجه امرأته “لا أريد، كلا لا أريد، كرّرها عالياً لأمي التي هرعت صامتة هي الأخرى لا أريد أن تُظهر ابنتي ساقيها وهي تركب الدراجة!” (ص 48).

كان هذا أول تماسٍ واعٍ، ولو بشكله الخام، مع جسدها بعدِّه أمراً يتسبب بمآزق، ولا بدّ من أن يُدجّن، ويُستر، ويسوّر بمحرّمات. وقد شعرت بغرابة الموقف ولا معقوليته، وكأنه صادر من شخص آخر، بلا هوية، غير أبيها “خيّل لي أن أبي أُجبر على شيء غامض فجأة.. (وقد) بات أكيداً أن أبي قد أمسى شخصاً آخر!” (ص48 ـ 49). وكانت في سنّ العاشرة لمّا قالت جدتها بشيء من الندم والأسف بأن عيونها كبيرة، وهذا ربما يعني أنها ستكون متمردة من نوعٍ ما، أو بحسب حكم أمها “الفتاة الواجب مراقبتها لاحقاً، كأنها (أمّها) بفراستها هذه قد أدركت بأني سأكون ذات طبيعة عصيّة على التصنيف” (ص 158).

تتحرّر في المدرسة الداخلية نسبياً، فهناك لا تشعر بنفسها معتقلة، وتشترك معها في ذلك الشعور قريناتها من الطالبات العربيات، طالما لم يعدن، مثلما في البيت “تحت رقابة حارس حريم متغطرس″ (ص 135). لكنها تصاب بصعقة حين تحكي لها صديقتها الفرنسية (جاكلين) عن علاقة لها مع فتى خلال عطلتها الصيفية، وكيف أنها سمحت له بتقبيلها.. تقول “بدت لي حريتها عبارة عن وقاحة وخرق، بل مغامرة حقيقية” (ص 168). وكانت جاكلين، وهي تتحدّث، تظهر ثقة عالية بالنفس وراحة، فتشعر آسيا بالإعجاب نحوها.

في جوّ المدرسة، بتحريض من صديقتها (ماق/من أصول إيطالية) تمارس انتهاكات صغيرة لتابوهات عائلتها ومجتمعها.. خروقاتها، وإن بدت في حدود المعقول، كانت تجعلها تتذوق الحرية بتذوقها لحلوى (البابا بالروم) وذهابها صباح كل سبت خلسة إلى السينما لمشاهدة أفلام الوسترن. وفي جزء من ذهنها يعتمل شعورها بالحذر من الأب، فهي تخشاه ولا تريده أن يعرف.. تقول “وأنا أسترجع هذه اللحظات، فإن السيناريوهات الجامحة إنما كانت تجري في رأس الفتاة التي كنتها وليس في الشاشة” (ص 132).

لترى آسيا جبار نفسها بوضوح أشد تجري عملية انفصال مع الذات، انفصام للذات لتوليد قرينة، تكاد تكون نسخة منها، بوساطة الخيال. تماماً مثلما حكى أورهان باموق عن ذكرياته في كتاب “إسطنبول”. والقرينة، وقد أسمتها (منيرة)، هي رفيقة ناصحة، منها كانت تستمد الثقة والجرأة، وكانت تدلّها على ما تعتقد أنه الصواب. فهي جريئة، وتعدم الخجل، وبذا تتحوّل القرينة (منيرة) إلى حلقة وصل بينها وبين عالم الرجال، فهي (آسيا) لا تمتلك العدّة اللازمة للتواصل مع ذلك الفضاء الذكوري الغامض والمهدِّد والجذّاب. وكما نعلم ثمة مسافة رخوة دائماً بين الجنسين في مجتمعات الحرمان.. مسافة مفخخة بالظنون، والفضول، والريب.

كانت تشترك لأول مرة في تمثيل أوبريت مشتركة بين تلامذة ثانوية البنين وإعدادية البنات عنوانها “أجراس كورنفيل”، وهو أمرٌ دبّرته إدارتا المدرستين. “هذا النوع الغريب جداً على محظوراتنا وفولكلورنا وأغانينا العريقة وعلينا جميعاً من الجنسين، نحن الذين نسعى إلى التحرّر ولكن من خلال هذه الموسيقى من الدرجة الثانية، المستوردة من (عاصمتهم)” (ص 200).

و”في الواقع، لم يكن المراهقون العرب من الجنسين ليحلموا بمثل هذا الانقطاع للرقابة العريقة” (ص 193). فكان هذا الاختلاط باعثاً على الدهشة، على الرغم من أنه أقلّ من أن يوصف بكلمة (حرية). وبطبيعة الحال، فإن كل شيء، ها هنا، يحدث بتأثير من اشتراطات السياق الاستعماري، حتى اللقاء الفني يجري، من غير أن يغيب الافتراض الخاص بواقع وجود الفالق بيننا وبينهم؛ هم الأسياد، ونحن الغرباء في وطننا.

هذه حادثة من زمن شبابها المبكر ترويها آسيا جبّار. يومها لم يكن بمقدورها أن تفصح عن رأيها في شاب، من حلقة الطلبة الشبّان، لفت انتباهها بمظهره الخارجي، من غير أن تشعر بأن جرأتها هذه ليست سوى وقاحة.. ففي خضم التمرينات الخاصة بأوبريت “أجراس كورنفيل” حين تسألها صديقة لها عن أيّ من مربّع الشباب يعجبها أكثر، فتجيب بعد تردد “ثمة شاب أجد أنه… ذو ميزة” (ص 202) وعلى هذه الفاصلة تعقِّب “وأنا مستغربة من جرأتي (راح جزء منّي، أظنه الجزء المتعلِّق بالصرامة الأبوية، يعاتبني على الفور) فهمت حينها، بأني أقع تحت تأثير وسامة الولد” (ص 202).

(أكتوبر 1953) بعد خلاف معه تقف في طريق الترامواي كي تنتحر، “نعم، أنا أتألم لأن سائق الترامواي، في ذلكم الصباح، على شارع سادي كارنو، لم يترك آلته الزاحفة بسرعة تواصل انطلاقتها! حينئذٍ يُسحب جسدي أشلاءً بينما تظل عيناي وحدهما مفتوحتين على سماء الخريف الصافية” (ص 364).

أرغبت بالموت حقاً؟ أتراها جادة، وهي على أعتاب السبعين، تتمنى لو يكون السائق مضى قدماً وسحقها؟!

وإذن، ماذا كانت تعني محاولتها للانتحار؟ أكانت محض تمثيل لاستمالة الحبيب/الخطيب وجعله يشعر بالذنب، ولكي يعود إليها؟ أكانت حقاً تحمل بذرة الانتحار في دخيلتها خوفاً قابعاً فيها، من سلطة الأب، وردّ فعله المحتمل فيما إذا عرف بعلاقتها الغرامية؟ هل ذهبت إلى سكّة الترامواي وهي تدرك بوضوح ماذا تفعل؟ أم كانت تحت تأثير قوة غير واعية لا سيطرة لها عليها؟

كتبت آسيا جبّار هذا كله بعد خمسين سنة أو أكثر من وقوع أحداثها، وأحياناً بتفاصيل دقيقة في وصف الأشياء، وفي تصوير المشاعر المرافقة للأحداث، فهل علينا أن نثق بذاكرتها، ونعدّ هذا الكتاب وثيقة لا يطولها الشك عن مرحلة حياتها الأولى؟ أم علينا التعاطي معه بوصفه مادة سرديّة تمتح من التاريخ الشخصي والعام

يتحوّل الهمّ الذاتي، وحالة تنعتها هي بالتافهة، ومصير تمنّته ولم يتقرر مثلما حلمت وخططت إلى قضية أكبر.. إلى تساؤل يلخِّص محنة الأنثى في البيت الشرقي والمجتمع الشرقي “لماذا، لماذا يجب عليّ أنا أن أجدني وجميع الأُخريات بلا حيّز في (منزل أبي)؟” (ص 366).

في علاقتها بالشاب الجنوبي (طارق) ما كانت تتحدى فقط، بل تستمتع أيضاً. تلك تجربتها الأولى الكبيرة التي بقيت ظلالها تتلاعب في دهاليز ذاكرتها حتى الرمق الأخير.

“اخترت أن أروي هذا الانتقال، انتقال (البنت الصغيرة) التي كبرت بفضل الكتب ومن أجلها، بينما لا يكاد جسمها يستقر في مكان، ولكن هذا لا يزال وهماً وتخيلاً” (ص 232). وستبقى عيون الأخريات من قريباتها الجدّات تترصّدها بابتسامة وأحياناً بأسف وريبة، فهنّ يوهمن “أنفسهن بأنهن حارساتي وحصوني. أمامهن، سأخترع، من باب اللعب، عشّاقاً متيمين وأبناء عمٍّ خجولين مرتعدين، كي يهبني أحدهم رقةً وكلمات مداعبة وصمتاً مفعماً بالليل” (ص 233).

خبرت آسيا جبّار منفى اللغة. الترحال بين لغتها العربية الأم ولغة المستعمر الفرنسية تركها، كما حصل مع معظم كتّاب الجزائر الفرانكفونيين، في حالة من صراع داخلي ألقى على وضعها وأدبها وموقعها الثقافي ظلاله الثقيلة. ذلك أن حدّ التوتر بين اللغتين يجعل منها ذات هويّة ملتبسة. فهي لا تستطيع الثبات في أيّ من الطرفين. إنها فاقدة الأهلية في هذا الطرف، وفي ذاك الطرف. والانتقال بينهما هو انتقال يبعث على الريبة والإدانة، لا سيما عند الطرف الذي تنتمي إليه دماً وواقعاً.

“هذه اللغة المسمّاة اللغة الأم أتمنى مع ذلك إشهارها في الخارج كمصباح! بينما يجب أن أضمّها كنشيد محظور.. لا أقدر إلا على الهمس بها وترتيلها بالسجود أو بدونه وحصرها في فضاءات عائلية أو في الفناءات القديمة” (ص 287).

فإن تبدو متحرِّرة بلباسها، وسيرها وحيدة في الشارع، وتتكلم العربية فذلك ما لا يُعقل من وجهة نظر أبناء قومها. لذا كانت تلوذ بالفرنسية. كانت الفرنسية فسحة حريتها، حرية جسدها، وعقلها، في ذلك الفضاء الاستعماري الإشكالي “أريد أن أخرج (عارية) كما يقولون، وأن أترك جسمي يتقدّم في الخارج دونما عقاب، ساقاي منطلقتان وعيناي ملتهمتان. غير أني لا أستطيع أن أتمتع بهذا الفسق إلاّ إذا أخفيت لغة الرضاعة وألصقتها بصدري وبين نهديّ إن اقتضى الأمر!” (ص 288).

المذكّرات انتقاء، وما تنتقيه آسيا جبّار تشرِّحه بتفاصيلها، بظلالها، بجزئياتها الدقيقة، بالمشاعر التي تخلِّفها، بالانطباعات التي تتجذّر في الروح وتعاود الظهور مع كل مؤثِّر أو إشارة تذكِّرها به.

أيمكن عدّ هذه المذكرات تصفية حساب، من نوعٍ ما، مع النفس حيال خيبة الحب الأول. وهل النهاية، توضيح/تسويغ متأخر لتصرّف أو سلوك لحظوي انطوى على كثير من الفظاظة والضعف والغيرة. أتريد أن تقول لنا إنها أخطأت حين لم تجعل من تلك اللحظة/الفاصلة ما كان يجب أن يضعها على سكّة أخرى في الحياة.

“هذه (الذكريات الأولى) لا تفرض نفسها عليّ إلاّ من باب الحاجة المفاجئة، وإن بشكل متأخر، -إلى أن أشرح لنفسي- أنا هنا شخص من الشخوص والمؤلف في الآن نفسه، دلالة الحركة الانتحارية الذاتية. في حين أن بقية القصة المسمّاة ‘قصة حب’ فستتواصل وتتمدد، قصة فاشلة” (ص 355).

كتبت آسيا جبّار هذا كله بعد خمسين سنة أو أكثر من وقوع أحداثها، وأحياناً بتفاصيل دقيقة في وصف الأشياء، وفي تصوير المشاعر المرافقة للأحداث، فهل علينا أن نثق بذاكرتها، ونعدّ هذا الكتاب وثيقة لا يطولها الشك عن مرحلة حياتها الأولى؟ أم علينا التعاطي معه بوصفه مادة سرديّة تمتح من التاريخ الشخصي والعام، لكنها تتبرقش بالخيال الذي هو منبع السرد الأول وعلّة جماله؟

هناك ما امّحى وتحوّل إلى غبار، وهناك، ما لبث صلداً كحجارة الجبل، فكيف لها أن تمارس تمرينها الخشن في الكتابة عن الذات المتلهِّفة، باستعارة عبارة حنا أرندت؟ أن تنفتح على الكتابة لتشي بذاتها بدل التنكّر والنسيان، على حدّ تعبيرها هي. كما لو أنها ترثي تلك الذات، من غير أن تتمكن من تخطّي الشعور بتأنيب الضمير، والأسف على الإخفاق. فلكلّ حياة عثراتها، وأحلامها القتيلة. وذلك كله قبل أن تقول لنفسها: وداعاً.

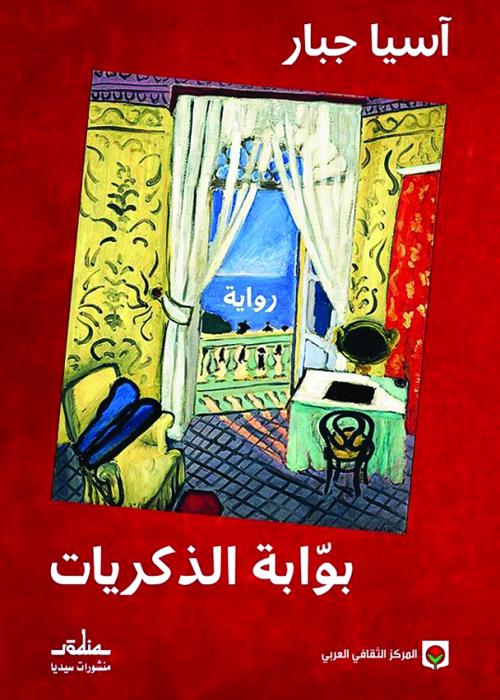

ترجمة محمد يحياتن، منشورات المركز الثقافي العربي: بيروت/الدار البيضاء، ومنشورات سيديا/الجزائر. والكتاب في أصله المنشور باللغة الفرنسية عنوانه “لا مكان في بيت والدي”.