البحر المنسي

اسمي نينوس هرمز، ويناديني الناس بـ”نينوس الآثوري”. في الشتاء الفائت أطفأت خمسًا وعشرين شمعةً من عمري، لكني أشعر أحيانًا بأني أصغر من ذلك بكثير، كأني ولدت قبل سبعة عشر عامًا، يوم دخلتُ أول مرة بحر أرابخا المنسي.

اصطحبني أبي في رحلة ترفيهيّة على متن مركب سياحي، رفقة جمع من أقاربنا ومعارفه، رجال ونساء وأطفال، في عيد الغطّاس، ذكرى معمودية يسوع على يد يوحنّا المعمدان. لم أكن أعرف أحدًا من الأطفال سوى اثنين، أحدهما جون ابن خالتي والثاني ميخائيل ابن جارنا في السكن. كان الجو قارسًا ينثّ الثلج ببطء على شكل خيوط دقيقة، إلاّ أن الجميع احتاط من البرد بمعاطف أو قماصل مبطنة بالفرو.

أذكر أن أبي قال لي “في هذا اليوم انفتحت السموات، وانطلق صوت ينادي هذا هو ابني الحبيب فله اسمعوا”. كان أبي آنذاك على شيء من التديّن، لكنه تغيّر بعد سنوات. وفيما كان المركب يقترب من المرفأ، أثناء عودتنا، ألقى رجل، يرتدي رداءً كهنوتيًّا، صليبًا في الماء، وطبطب على ظهر أحد الشبّان كأنما يقول له “هيّا عجّل”. نضا الشاب معطفه وألقى به إلى سيدة واقفة جنبه، وكان يرتدي تحته لباس البحر، ثم رسم علامة المصلوب وقفز إلى الماء.

لم أفهم مغزى ذلك، حسبته لعبةً، ولبثت فاغر الفم، مرتعبًا، خشية أن يغرق الشاب، لكن أبي طمأنني:

– لا تخف، إنه طقس أرثوذكسي، الشاب عوّام ماهر ومدرَّب على الغطس، سيلتقط الصليب من دون إبطاء كما يلتقط الخبّاز الشعرة من العجين.

– ألا تفترسه أسماك القرش؟

– أسماك القرش لا تقترب من الشاطئ إلاّ إذا جرى استفزازها، أو شمّت رائحة الدم.

تلاشى خوفي قليلًا، وبقيت متمسّكًا بمعصم أبي، لا تفارق عيناي الماء، وما إن انقضت دقائق حتى أخرج الشاب رأسه ملوّحًا بالصليب، وصار يسبح صوب الشاطئ.

أدهشني في حينها امتداد البحر على مدى البصر، حسبته من دون نهاية مثل السماء، وله روح مثل الكائنات الحية، ينام، ويأكل، ويضحك، ويمرض، ويجلس القرفصاء، ويغريني بأن أعقد معه صداقةً أزليةً. بعدئذ صرت مسكونًا به، لا أستطيع منه فكاكًا، يلازمني، يتراءى لي في أحلامي بين الفينة والفينة، وفي بعض الأحلام كان يتحوّل إلى سرير مائل أستلقي عليه، دون أن ينزاح جسدي عنه، وكأنه صفيحة مغناطيسية وأنا قطعة حديد.

في المدرسة أصبح البحر موضوعي الأثير خلال حصة الرسم، ما إن يقترح المعلم على التلاميذ رسم منظر طبيعي حتى أستحضر لا إراديًّا منظرًا للبحر مفتوح الأفق، وأهب السماء لونه الرصاصي الفاتح. وفي كل مرة كنت أجعل فوق أمواجه سفينةً أو مركبًا شراعيًّا، أو أستنبت على سطحه زوارق صغيرةً ذات ألوان مختلفة تشبه الزنابق. ليس هذا فحسب، بل كلّما كان يسألنا مرشد الصّف عن المكان الذي نفضّله في رحلتنا المدرسية كنت أقترح، وأحيانًا ألحّ، على أن يكون شاطئ البحر، وبسبب ذلك خمّن أنني سأنتهي إلى أن أكون بحّارًا. أما زملائي فقد كانوا يسمعونني تعليقات غريبةً، فريق يقول إنني سأصبح عالِم بحار ومحيطات، وفريق آخر يقول إنني سأصبح ضابطًا بحريًّا. ميخائيل الملعون فقط شذّ عنهم، ظل مدةً يردد بخبث أنني سأكون صيّاد سمك. زعلت منه بالطبع وقاطعته وصرت أرفض أن يرافقني إلى المدرسة، أو يسير جنبي أثناء إيّابنا، ولم أغفر له إلاّ بعد أن أتى إلى شقتنا صحبة أبيه واعتذر مني. بعدئذ راح يتملّقني، ويتمنى لي أن أكون مهندسًا بحريًّا. سألته:

– هل تعرف ماذا يعمل المهندس البحري؟

لم يحِر جوابًا.

– لِمَ تتمنى لي أن أكونه إذن؟

– أبي لقّنني.

كان أبوه جورج ميكانيكي سيّارات ماهرًا، كريم النفس، يقدّمه أبي على جميع أصدقائه، ولم يكن يحلو له السهر إلاّ معه، تارةً عنده وتارةً عندنا، وفي أحيان متباعدة كانا يترافقان إلى بيت صديق ثالث في نفس الحي الذي نقيم فيه، رغم اعتراضات أمي. يذهبان ويعودان سيرًا على أقدامهما، وكثيرًا ما كان العم جورج يصلّح عطلات سيارتنا من غير مقابل، قبل أن يترك أبي السياقة إثر حادث اصطدام ارتكبه في ليلة شتائية مثلجة، ونجونا منه بأعجوبة.

حين بلغت سنّ الشباب أخذت أمضي إلى البحر من دون انقطاع. أشعر بأنه يدعوني يوميًا إلى حدّ خلت أنني أنحدر من سلف كان طوطمهم أحد مخلوقاته، وأن الفردوس الذي يغرينا به الله عائم على سطح البحر. لم يفلح هجير الصيف، ولا الصقيع، ولا الهواء لاذع البرودة في منعي من الذهاب إليه، أو إخماد جذوة عشقي له، أو ردع سطوته عليّ.

كان الشاطئ وقتها يبعد ثلاثة كيلومترات عن الحي الذي نسكن فيه، أقصده راجلًا أو بسيارة أجرة، أما اليوم فهو على بعد سبعة كيلومترات عن الحي الذي انتقلنا إليه.

في تلك السن، صرت أتمنى أن أغوص إلى أعماق البحر لرؤية أشكال الحياة فيها، وسبر أغوارها، واستجلاء مكامن أسرارها عظيمة الشأن، وأحظى بمشاهدة العروض المذهلة للأسماك ذات الألوان الزاهية، التي اعتاد الغواصون على تسميتها “الراقصات الإسبانيات” لأن عروضها تذكّرهم برقصة الفلامنكو الشهيرة، رغم أنها تؤديها وقت الهروب من الكائنات البحرية المفترسة.

دفعني ولعي بالبحر إلى مشاهدة كل ما يقع في يدي من أفلام تجري أحداثها على شواطئه أو على سطحه أو في باطنه، وقراءة الكتب التي تتحدث عن عالمه. كنت أشتري بعضها، وأستعير بعضها الآخر من المكتبة العامة، حتى أن أمينتها، السيدة شرمين، كانت تجهّز لي مجموعة روايات، حسب ذائقتها، معتقدةً أنها تلبي رغبتي، قبل أن يحل موعد ذهابي إليها مرةً أو مرتين في الشهر. أحيانًا كانت تمتدح قسمًا منها على نحوٍ مفرط، خاصةً تلك التي قرأتَها أو قرأتْ مقالات عنها في مجلة أو صحيفة. والحق أنها كانت تصدق مراتٍ وتبالغ مراتٍ أخرى. أصابت في مدح بعضها، وأخفقت في إطرائها على روايات لم يحظَ البحر فيها بالصورة الإبداعية التي يستحق.

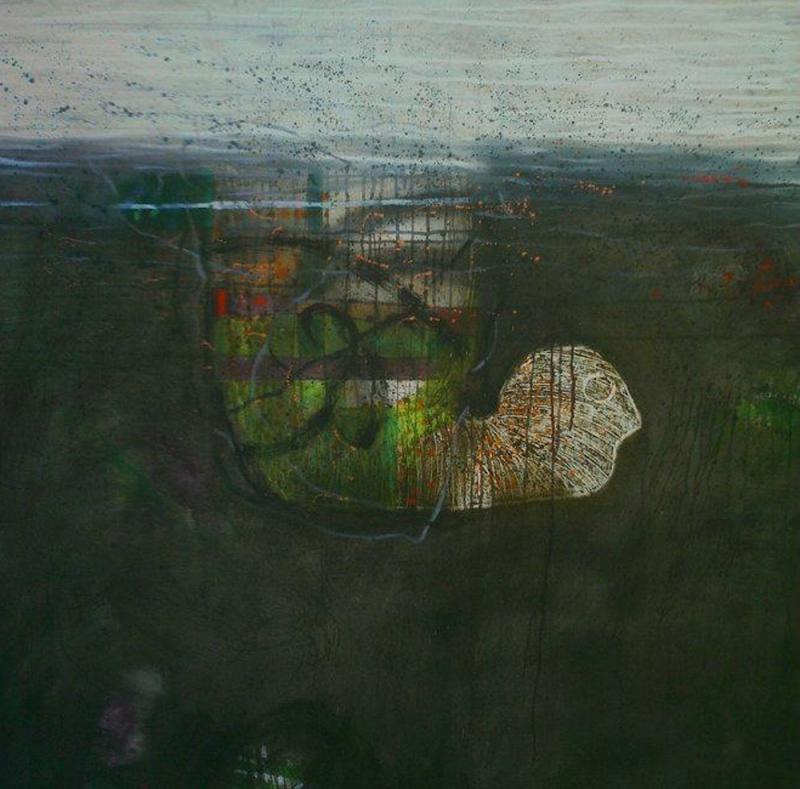

من أجمل ما قرأت تخيّلات الأدباء أن للبحر ألوانًا عديدةً مثل ألوان أسماكه ونباتاته، رماديًّا عند انبلاج الفجر، أبيض في الصباح مثل النوارس، أزرق في الظهيرة مثل السماء، لازورديًا في العصر، أصفر أثناء الغسق مثل لون الياقوت، وأسود في الليل مثل قطرات الجحيم، وثمة ضوء أخضر يظهر، ثوانيَ قلائل فقط، عند التقاء أشعة الشمس بسطحه أثناء الشروق والغروب. لكن من أعجب ما قرأت أنه يكون بلون الكريولين الحليبي المخضوضر في الصباح، وفي المساء مثل ثمرة أفوكادو مقسومة تتوسطها البذرة الكبيرة الحمراء.

قلت فلأُجرّب، ذهبت إلى الشاطئ في كل هذه الأوقات، ومكثت كل مرة نصف ساعة أو أكثر، لكنّ شيئًا من ذلك لم يظهر، فأقنعت نفسي “لا بأس، لعل المكان غير مناسب، أو ربما يحدث الأمر في بعض البحار وليس في كلّها”. إلاّ أن أغرب منظر رأيته كان قبيل فجر يوم صيفي، عندما بدأ القمر يلفظ آخر ذرات النور على الماء. قلت في دخيلتي إنه أفضل وقت للسمر على الشاطئ لو أن الظروف الأمنية تسمح بذلك.

بعد سنوات، إثر تخرجي في الجامعة، حققت أمنيتي في النزول إلى باطن البحر. سافرت إلى عمّان سائحًا، رفقة صديق لي، ومنها إلى خليج العقبة. حجزنا غرفةً في قارب غوّاصة، ذات واجهات زجاجية مكّنتنا من مشاهدة أشكال الحياة البحرية تحت الماء. كانت رحلةً رائعةً في جوف تلك الغواصة التي يسمونها “نيبتون”، قضينا خلالها ساعةً ونصف الساعة في أجمل مواقع الشعاب المرجانية. لكننا لم ننعم للأسف بمشاهدة “الراقصات الإسبانيات”، بل رأينا سلاحف كبيرةً بحجم البشر ذات زعانف مرقطة كستنائية اللون تشبه جلد الزرافة.

كنت أرغب في دراسة علم البحار، بيد أن عدم وجود هذا التخصص في جامعة أرابخا حال دون تحقيق رغبتي، كما أني لم أفلح في نيل بعثة أو منحة دراسية خارج البلد. يا حسرتي، من أين لي الواسطة؟ في حين أنني أعرف طالبًا من مدينتي، أنهى الثانوية معي، انتزع له أبوه، النافذ سياسيًا، بعثةً إلى “نانت” بفرنسا لدراسة هذا العلم، رغم أنّ درجاته في البكالوريا كانت أقل من درجاتي. وقد كتب لي مرةً، كمن يغيضني، أنه مستمتع بمقررات الدراسة وموادها التي تشتمل على علم الأحياء البحرية، والأنظمة البيئية، والأمواج والتيارات البحرية، وتكتونيات الصفائح، وجيولوجيا قيعان البحار، وغير ذلك الكثير الكثير، وأكد أنه سيحصل على دروس عملية في المحيط الأطلسي الذي يبعد عن المدينة خمسين كيلومترًا. وحين نال تلك الدروس أرسل لي صورًا له صحبة طالبات من جنسيات مختلفة، ولم ينس بالطبع إغاضتي أكثر بأن أرفقها ببضع صور التقطها على الساحل يحتضن فيها فتاةً شقراء ترتدي البكيني، قائلًا إنها حبيبته، ومن أُسرة باريسية عريقة، وسيقترن بها بعد التخرّج، ويعيش معها في فرنسا. وختم كلامه بعبارة استفزازية “لا جدوى من العودة إلى العراق البائس”.

رغم تعلّقي بالبحر أؤثر أكل أسماك النهر على أسماكه. وليس في هذا ما يثير استغرابًا، هكذا ألفيت نفسي منذ طفولتي، فجَدّي لم يكن يلتذّ بالسمك المشوي إلاّ إذا كان من تلك الأنواع التي تصطادها شِباك الصيادين في الأنهر، مثل “القطّان” و”البني” و”السمتي” و”الشبوط”، شريطة أن يرافقه على المائدة خبز تنور ساخن وطرشي (مخلل) وعَنبة وصحن خضار، ويعقبه شاي مهيّل. وجريًا على عادة معارفنا المسلمين، كان يوم الأربعاء هو اليوم المفضّل لتناوله، لأنه يجلب الرزق حسب الاعتقاد الشائع.

قبل مدة دعانا ابن عم لي قادم من لندن، ممتلئ الجيب، إلى مطعم متخصص بالسمك المسقوف والدجاج بالتنور، ولا أدري كيف أقنع أبي بأن يجرّب سمك القاروص (السيباس) البحري، المستورد لا أدري من أين. وما إن التهم أول لقمة حتى أزاح الطبق من أمامه وقال ممتعضًا “هذا خراء وليس سمكًا”، ونادى على صاحب المطعم، وطلب منه أن يشوي له سمكةً نهريةً. أما أنا وأمي فقد أكلنا القاروص على مضض مجاملةً لابن عمي. وحين خرجنا سألته “أين تعيش هذه السمكة؟” قال “في البحر المتوسط والبحر الأسود والشواطئ الأوروبية من المحيط الأطلسي”، وأضاف مستغربًا “لِم لم يحبّها عمي، مع أنها تحمي من السرطان وتحافظ على صحة القلب والشرايين”.