المتعة الفاحشة

في واحدة مِن التحولات الإيجابيّة التي تعكس قدرة المثقف العضوي بتعبير أنطونيو غرامشي، على التفاعل مع محيطه الخارجي وعدم الانعزال في برجه العادي، يطوّع تيري إيجلتون النظرية الأدبيّة لدراسة الظواهر الثقافيّة المحيطة به، ويتخذ من اطّراد هذه الظواهر دافعًا لبحثها أدبيًّا؛ بغية التوصُّل إلى جذورها ودوافعها، أو على الأقل صياغة مفاهيم جديدة بعيدة عن تلك النظرة البراغماتيّة التي تنظر إلى الظاهرة في ذاتها، دون ربطها بسياقاتها التي قد تكون دافعًا لحدوثها.

تيري إيجلتون الذي بدأ أستاذًا للنظرية الأدبيّة، ويُعدُّ مِن أبرز نُقّاد ما بعد الحداثة؛ حيث قدّم إسهامات فكريّة مُتعدِّدة مثل: «فالتر بنيامين» (1981)، و«مقدمة في نظرية الأدب» (1983)، و«الماركسية والنقد الأدبي» (1976)، و«النقد والأيديولوجيا» (1976)، و«أيديولوجيا الجمال» (1990)، و«أوهام ما بعد الحداثة» (1996)، و«ما بعد النظرية» (2003)، و«الحدث الأدبي» و«كيف يُقرأ الأدب» (2013)، مع هذه المثابرة مع النظريّة النقديّة وتحوّلاتها، إلّا أنّه لم يغفل واقعه الرّاهن وما يعجُّ به من مشكلاتٍ فانخرطَ كليّة في قضاياه الشائكة على نحو ما هو واضح في كتبه: «الإرهاب المقدّس» (2004)، و«العقل، الإيمان، الثورة» (2009)، و«عن الشّر» (2010).

يتناول تيري إيجلتون في كتابه الجديد “عن الشّر” الذي ترجمه عزيز جاسم محمد، وصدر عن دار نينوي للنشر، ظاهرة الشّر التي سبق وأن تناولها كثيرٌ من النقاد والفلاسفة القانونين والسياسيين وعلماء الاجتماع وغيرهم، كاستجابة للإبادات الجماعيّة والأهوال التي ذاقها إنسان العصر الحديث جرّاء الحرب العالميّة (الأولى والثانية)، ثمّ الهجمات الإرهابيّة والعمليات الانتحاريّة وصُور القتل والتعذيب في المعتقلات وغيرها، وصولاً إلى حالات الشّر الذّاتي التي يُمارِسها الأفراد على أنفسهم وعلى الآخرين في الدائرة المحيطة بهم.

مفهوم الشّر

كل هذا جعل موضوع الشّر ورديفه العُنف حاضريْن في المناقشات والسّجالات، وأيضًا في الكتابات على اختلافها ما بين تبرير وإدانة كاملة له، وهو ما دفع نيتشه إلى الهجوم عليه بل ودعا إلى التخلُّص منه؛ لأنَّ مفهوم الشّر عنده مفهوم خطير. فالضعفاء والعاجزون خَلَقوا مفهوم الشر للانتقام من مضطهديهم، وهو الأمر الذي سيخالفه فيه تمامًا تيري إيجلتون، فهو لا يُشَيْطن الأعداء، بل يضع ذرائع أخرى للشر، فالانتقام أو الشعور بالظلم غير وارد في معالجته، وبالمثل يرفض – دون إعلان صريح – ما أعلنته المانويّة بأن الكون نِتاج معركة مستمرة على السيادة بين صنويْن متكافئيْن في الخلود والقدرة “الإله وأمير الظلام.”

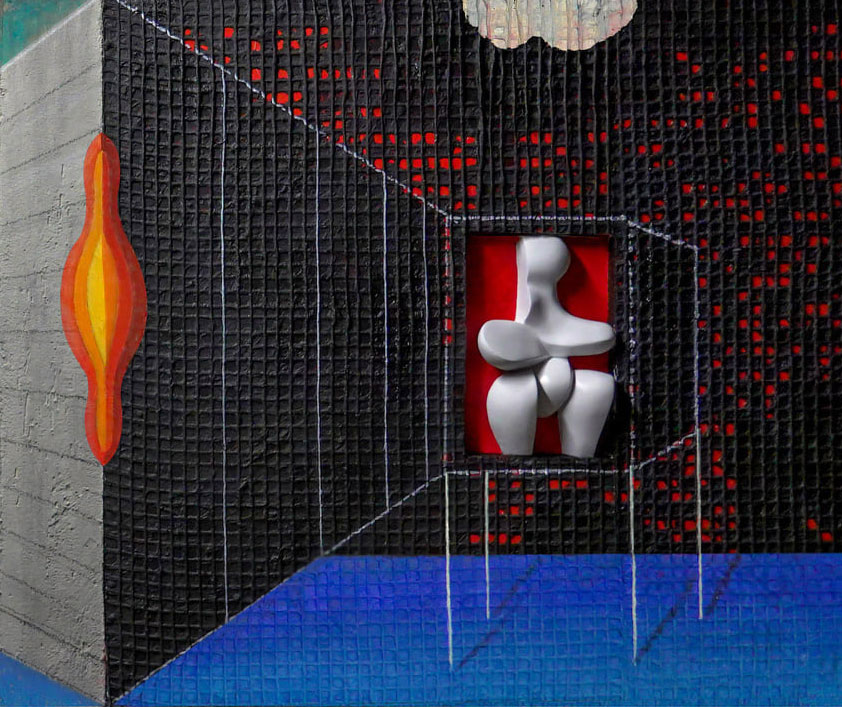

يرتكزُ الكتاب الذي جاءتْ فكرته موزَّعة على ثلاثة فصول: روايات الشّر، والمتعة الفاحشة، ومعزّو الشر؛ على أساسيْن؛ الأوّل نظري/معرفي، وهو ظاهر في استدعاءاته لإيمانويل كانط، وأرسطو وهيجل وماركس فريدريد جيمسون، وجان جاك روسو، وفرويد وآخرين، وإن كان تحرّر من تصوراتهم، إذْ اعتبر أن الشر هو العمل الذي ينتج من دون سبب، أي عمل مبهم ولا يمكن فهمه – بالأحرى – إنه مجرد شيء في حدّ ذاته، كما أنه لا يبرّئ الشّرير من تهمة الشّر، بل يراه مُجْرِمًا حتى ولو تمّتْ تبرئته، ويكون شريكًا له في الجريمة. أما الأساس الثاني فهو أدبي، وفيه تتجلّى قدرة إيجلتون على ربط أفكاره وتصوراته بوعيه النقدي، فيدعم أفكاره باستشهادات لنماذج من الشر والأشرار كما هو واضح عند وليم شكسبير وميلتون وويليام جولدينغ وغراهام غرين وتوماس مان وميلان كونديرا وآخرين.

يُقدِّم إيجلتون في كتابه الصّغير مفهوم الشّر من وجهات نظر نفسيّة ولاهوتيّة وفلسفيّة وسياسيّة، ويجمع في تصوُّراته لمفهوم الشّر بين مفهوم فرويد لدافع الموت، والمفهوم اللاهوتي للخطيئة الأصليّة، والأهم أن نظرته للشر مُستقاة من الأحداث المعاصرة التي نعيشها، ويتخذ من حادثة تعذيب طفليْن صغيريْن لطفل ثالث حتى الموت، وقعت في لندن، منطلقًا لأفكاره حول الشر.

اللافت أن ثورته على هذه الحادثة لا تشمل الطفلينْ القاتلين، فهما في نظره واقعان تحت سُلطة خارجية (ليست فوق طبيعيّة) أقوى تتمثّل في البيئة والشخصية، ومن ثم لا لوم عليهما؛ وإنما تتجه إلى الرأي العام الذي ينظر إليهما كشريرين دون معرفة سبب الجريمة. ودفاعه عن الطفلين يتسق مع مفهومه بأن الشخص كي يبادر إلى فعل الشر لا بدّ أن يكون في الأصل شريرًا، وهو ما لا ينطبق على الطفلين.

وبناء على هذا يطرح إيجلتون لاتجاهين مختلفين في تفسير الشر ودوافعه؛ الأوّل يتبناه البنيويون الليبراليون، ويعزو سبب الشّر إلى الدوافع البيئية أي الظروف الاجتماعيّة، أما الاتجاه الثاني وقد تبناه السلوكيون المعتدلون، فينصُّ على أن هنالك مؤثراتٍ في الشخصيّة تتحكم في سلوك الفرد، وبناء على تأثيرها الكبير تصدر أعمال سيئة إلا أنها لا تنطوي تحت لواء الشر.

غايات الشّر

وقد يكون سبب الشّر هو الشّر نفسه، فيأتي كردة فعل لشر سابق عليه؛ كأن يضرب إنسانٌ آخرَ، لأن الثاني بادر بضربه، ويمكن إدراج ضمن هذا النوع الحرب على الإرهاب التي اتخذتها الولايات المتحدة الأميركيّة، ذريعة لمعاقبة محور الشّر كما أطلقت عليه – آنذاك – بعد تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

أما عن كيف كون الفرد شريرًا، فقد أوضح إيجلتون، أن الشرير هو شريرٌ بمحض إرادته الحرة، يختار الشّر عمدًا كتسويغ لغاية، مستشهدًا بتمثيلات من أعمال إبداعية، كما أعلن ريتشارد الثالث في مسرحية شكسبير “أنا عازم على أن أبرهن أنني وغد“. أو كما تفاخر جوتز في مسرحية جان بول سارتر “اللورد والشيطان” هكذا “أقوم بأعمال شريرة من أجل الشّر نفسه”، أو من قبيل قول الشيطان في “الفردوس المفقود” لميلتون “أيها الشر، لتكن خيري أنا“.

يَخْلُص من تحليلاته للشر داخل الأعمال الأدبيّة إلى نتيجة مُهمّة، تتمثّل في أنّ لا أحد من هذه الشخصيات التي تبنت التدمير أو حتى البناء ليس من أجل مصلحة خاصّة في ذلك الشيء. الغريب أن هذا الشَّر قد يسبب لهم ألمًا شديدًا، وهو ما يكون مصدر الإشباع الشّديد، وبذلك يكون الشُّر نوعًا من التضخم الكوني؛ قد يدّعي المرء بما هو عكس القيم الأخلاقيّة التقليديّة، لذلك فإن هذا الظلم يُصبح إنجازًا يثير الإعجاب؛ لكن في سرّه لا يؤمن بأيّ منها.

يُفرِّق إيجلتون بين فكرة وجود الخبث وانعدام الأخلاق من ناحية، والشّر من ناحية ثانية، ويرى أن الشر نوع من السُّلوك النائج عن صفات سيئة مثل: التكبُّر والغَيْرة والغضب… إلخ. وفي نفس الوقت يؤكّد أن الشر الحقيقي هو “جوع لا يمكن إشباعه“، وهو ما يتوازى مع ما تبنّاه فرويد في دوافع الموت، مُستشِهدًا بشخصية ياغو والسَّاحرات الثلاث في مسرحية عطيل وماكبث، وفي نفس الوقت يصرّ على فكرة الخبث السياسي والتي يردُّها إلى كلِّ فلسفة سياسيّة باستثناء الماركسيّة.

لا ينسى إيجلتون أن يمرّر انتقاداته للحداثيين، فيقول إنه بالرغم من ولع ثقافات ما بعد الحداثة بالغول ومصاصي الدماء إلا أنها لم تتطرّق إلى الشّر إلا لمامًا. كما ينفي أن تكون ثمّة علاقة بين الشّر والبطالة/الفراغ، كما هو سائد عندهم؛ فالعلاقة الوثيقة عنده هي بين الشّر واللاجدوى أو اللامعنى، ويعيب عليها أيضًا توحد الحداثة والفاشيّة في غرضهم الدنيء بتوحيد البدائيّة والتقدميّة، فهدفهم هو خلط الرُّقي بالعفويّة، والحضارة بالطبيعة، والمثقفين بالشعب، وعنده أن هذا ليس دعوة بسيطة للعودة إلى الطبيعة، بل هي أقرب إلى البربرية الجديدة.

الشّر والإرهاب

ينتقد إيجلتون حروب الشر من أجل الديمقراطية، ويضرب مثالاً بأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 وما جرّته على العراق وأفغانستان، من قتل للمدنيين فاقت أعدادهم مَن قُتلوا في الأحداث. وفي المقابل يربط بين العنف في مواجهة الإرهاب والإرهاب، ويرى أن المواجهات العنيفة لا تُقلِّل من الإرهاب، الذي هو خبيث وليس شريرًا، فقد يتحوّل أمننا وبقاؤنا في الواقع إلى الاعتماد عليه، فالإرهاب – على حد قوله – يزداد زخمًا من تلقاء نفسه مثل عملية تكاثر أموال الرأسماليين. وفي المقابل ليس التفهُّم ما يستحضر التسامح، بل العكس هو الصحيح في كثير من الأحيان.

ونظرة إيجلتون العقلانيّة هذه تجعله لا يفصل التعصُّب الإسلاميّ عن العقائد الغربيّة، التي تتساوى معه في الجاهليّة والوحشيّة، بل نراه يردُّ الإرهاب الناتج عن عقيدة إسلاميّة متشدِّدة، إلى كونه إفرازا لشعور العالم العربي بالغضب والإذلال عن طريق الانتهاكات السياسيّة من الغرب إبّان تاريخ طويل، واعتبار الإرهاب الإسلامي شرًّا، هو رفض الاعتراف بحقيقة هذا الغضب الشّديد.

وفي تحليله للهولوكوست، يعتبر أن هذا الحدث لم يكن استثنائيًّا في إشراك عدد كبير من الرِّجال والنِّساء والأطفال الأبرياء في عملية القتل، وفي نفس الوقت ليس عاديًّا، لأن عقلانيّة الدولة السياسيّة الحديثة هي بشكل عام أداة موجّهة نحو تحقيق غايات معينة. ومن ثمّ فليس غرض الهولوكوست هو الإبادة فقط، بل ثمّة جرائم ارتبطتْ به كالتخلّص مِن الشيوعيين، وتنقية السُّلالة الألمانيّة من المنحرفِين جنسيًّا، أو المعوّقين عقليًّا أو جسديًّا. وفوق هذا وذلك هناك مَن يفعل هذا لمجرد “المتعة الفاحشة” على نحو هؤلاء الذين عذّبوا الأطفال في بريطانيا وقتلوهم لأجل هذا الغرض وأطلق عليهم “القتلة مورز“.

الشر والهوية

والقتل بلا سببٍ لا يَنفي أنَّ هناك نوعًا وحشيًّا من العقلانيّة وراء الجرائم، والدليل المذابح الجماعيّة التي ارتكبها كل من ستالين وماو، فهي كانت لسبب محدّد، ووجود السبب لا يُقلِّل من أفعالهما ويُدْخلُها في خانة الأقل شناعة أو ذنبًا من النازيين، هم فقط يقعون في فئتيْن مختلفتيْن. ويشير إلى أن البشر يذهبون غالبًا إلى أبعاد بربريّة للاستمرار في إثبات وجودهم. وهو ما يشير إلى أنّ الشّر قد يأتي كتأكيد للهُويّة. عندئذ تصبح المتعة الفاحشة لإبادة الآخر الطريقة الوحيدة لإقناع نفسك أنك لا تزال موجودًا، أو ضدّ هؤلاء الذين يُشكِّلون تهديدًا لهويتهم الذاتيّة؛ فالقوة تكرهُ الضعف؛ لأنها كما يقول “تدخل أنفها في هشاشتها السّريّة“، ومن ثمّ فالإبادة حدثت لليهود، لأنهم بالنسبة إلى النازيين نوعٌ من العدم الموحِل أو الأشياء الزّائِدة.

المثير حقًّا أن إيجلتون لا يخجل من تعديل مقولته بأن “الشر يتمُّ من أجل الشّر نفسه“، بما في ذلك الشّر البدائي الذي يعترف بعدم وجود المزيد من التفسير، لا يخلو – هو الآخر – تمامًا من دوافعه، كأن يجلب الرَّاحة الزَّائِفة للذين يعانون من الألم من خلال تمتمته في آذانهم بأنّ الحياة لا قيمة لها. أو تأتي كراحة من العذاب الداخلي أو الإرادة كما عند شوبنهاور، وقد يكون دافعه هو الإسقاط على نحو ما رأى التحليل النفسي أن “الشر شكل من أشكال الإسقاط“، وقد يكون مصدر الشر ناتجًا عن دوافع هادئة ومحترمة وغير عدوانيّة مثل الكسل والخوف والبخل والجشع، كما ذهب ميدجلي.

النقطة التي يتفق عليها الجميع أن مرتكبي الشر ليسوا – أحيانًا – أفرادًا وحشيين. فمثلاً إن مرتكبي التعذيب في وكالة المخابرات المركزية هم أزواج وآباء مخلصون، وقد ذكر إدوارد سعيد في كتابه “العالَم والنص والناقد” (1983)، أن الشخص الذي كان مكلّفًا بإصدار الأوامر يوميًّا لطائرات (ب – 52) بإلقاء القنابل على فيتنام، بحجة المصلحة الأميركية في الدفاع عن الحرية وإيقاف المدّ الشيوعي، كانت توجد على مكتبه رباعية الإسكندرية للورانس داريل، وهو ما آثار استغراب إدوارد سعيد عندما روى له الحكاية صديقه الأستاذ الجامعي الذي كان يعمل في وزارة الدفاع خلال فترة الحرب على فيتنام، إلا أن صاحبه قدّم تبريرًا يكاد يكون مُقنعًا مفاده أن “الوزير كائن بشري عديد المكونات، فهو لا ينطبق على الصورة التي ربما حملتها في ذهنك عن السّفاح الإمبريالي المتوحش” (إدوارد سعيد: العالم والنص والناقد، ترجمة: عبدالكريم محفوظ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، وزارة الثقافة السورية، 2000، ص ص: 6- 7). وبالمثل مَن يسرقون صناديق المعاشات أو يلوِّثُون مناطق من الكوكب، هم في الكثير من الأحيان أشخاص معتدلون، فالبشر بطبيعتهم من “المخلوقات الهجينة أخلاقيًّا“، وبالتالي ينتهي إلى أن معظم أعمال الخبث هي مؤسسية؛ إنها نتيجة المصالح الخاصة وعمليات مجهولة المصدر، وليست نتيجة أفعال شريرة للأفراد، والمؤسف حقًّا أن هؤلاء الأشخاص غير مدركين لخطورة أفعالهم.

لا شك أنّ الشر آفة تُهدّد استقرار المجتمعات، وعقبة كؤود تعوق حركات التنمية في الكثير من البلدان، بحجة مقاومة الشر وتسخير كافة إمكانية الدولة للقضاء على الشر وحلفاء الشر، لكن مع ضرورة مقاومته إلا أن الإسراف في استخدام القوة (المفرطة) بحجة الردع لهؤلاء الإرهابيين، يفرز أشرارًا أكثر تشدُّدًا، فكما ذكر سقراط قديما “لا يجب الردّ على الظلم بالظلم“، وقد ثبت بالدليل أن مقاومة الشر أو حتى الرغبة في اقتلاع جذور الإرهاب، لا تتحقّق بالقوة، كما رأينا في تعامل الكثير من الدول مع الإرهاب. وهذا لا يعني أننا ندعم الوسائل الناعمة في المقاومة كما هي عند المهاتما غاندي، والأديب الروسي تولستوي، فهما يريان أنه “يجب على المرء أن يقاوم الشر لا بالقوة، ولكن عن طريق الخير والمحبة“، ولا نُنكر أن المهاتما استطاع أن يحرِّر الهند من الاحتلال البريطاني دون طلقة رصاص واحدة، على نقيض فرانز فانون الذي حرّض على العنف الثوري المسلّح، كوسيلة مقاومة للشعوب المحتلة تناهض بها الاستعمار دون مفاوضة معه أو استسلام لابتزازه، باستخدام القوة كآلية للتحرر والنضال، لكن السياقات اختلفت والشر ورديفه العنف أو الإرهاب استفحلا، فسلاح المقاومة هو التنمية الحقيقية وتحقيق العدالة بين الجميع، وشعور المواطنين بالحرية، هذا هو الشرط الأساسي لتخفيف حدة العنف، ما عدا ذلك، فهو مجرد سكب للزيت على النار، كما أن تعليق شماعة الإرهاب على الإسلام غير مجدٍ بالمرة، فالحقيقة تقول غير ذلك وعلى الغرب أن يعي هذا جيدًا، فكما يقول إيجلتون فإن الحل الوحيد للعنف الإرهابي هو المزيد من العنف، المزيد من العنف سيولد المزيد من الإرهاب الذي بدوره يُعرّض حياة المزيد من الأبرياء للخطر. فيجب التوقُّف عن تعريف الشر بالإرهاب لأن هذا يُفاقم المشكلة… فالمحصلة النهائية أن “الشرَّ عملٌ مُهْلِكٌ”.