أنا الآن، منذ اليوم، غيري

لم أكن يوما من البشر الذين يحبون الاختلاط بالآخرين الكثر. ولم يكن يوما سبب هذا الانكفاء شعور بالارتباك بوسط الجماعة بقدر ما هو إحساس بأن هناك لقاءات مختلفة تنتظرني لم أستطع حتى اليوم العثور عليها ولا حتى وصفها بكلمات واضحة. لكنها لقاءات سحرية باهرة وواقعية في آن واحد لن أتجرأ على تكذيب أيّ تجلّ خاطف أو مقتضب من تجلياتها.

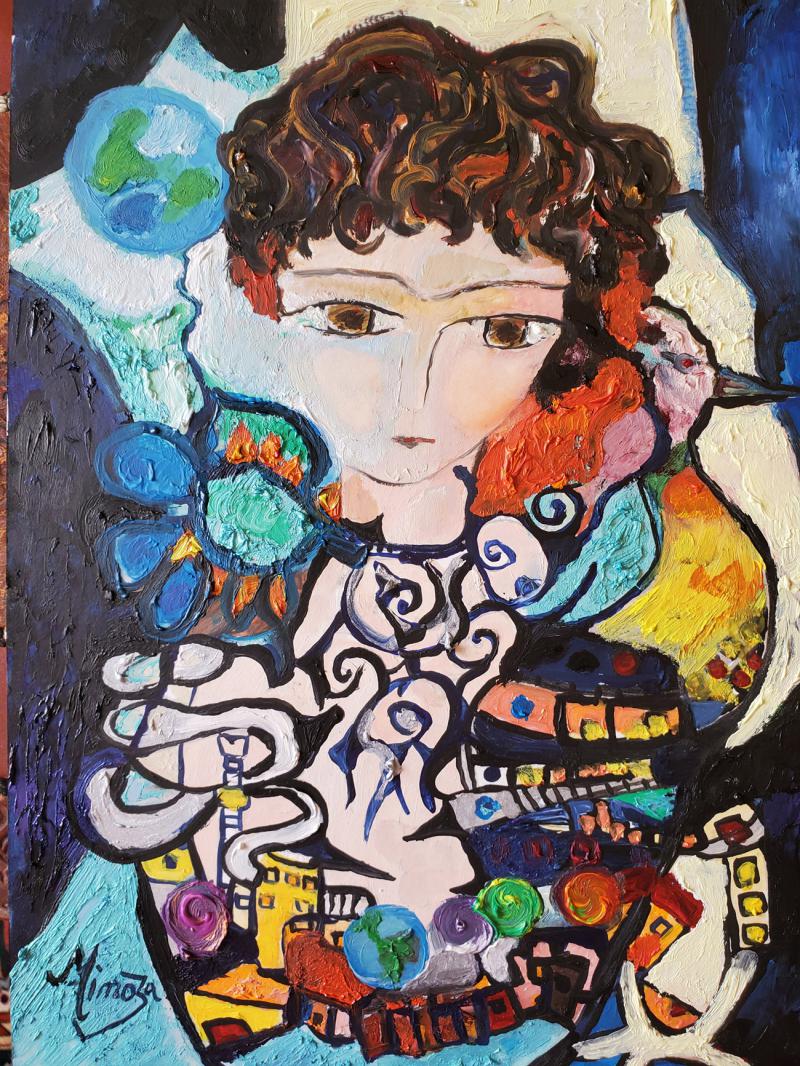

لقاءات محلومة ستكون يوم ما أقل مللا بكثير مما أعيشه، وستوقد الشموع الداخلية وستثير فضولي ولهفتي وتكسر لعنة الرتابة. رتابة لشدة ما تأصلت في أيامي باتت أشبه بشخص مطاطي بليد ذي هيئة شفافة يتنفس بثقل ويرافقني أينما حللت ويصافح بكل بلاهة بابتسامته العريضة كل من اقترب مني للتحية، للحديث أو للحب، أم لمقتضيات العمل. شخص اعتدت مع الوقت على ترويض بياضه وخصلات شعره الدخانية إما بتجاهله بشكل بطولي، وإما بلكمه فتلطيخه بأفكار وتخيلات صارخة الألوان تُهينه وتهمش “الواقع” الذي يمليه عليّ.

قبل العزل اعتدت أن أفتعل حالات حبّ تنجيني من الملل الوجودي حتى تستحيل هي الأخرى إلى روتين سقيم فأعود بعدها إلى حالة البحث عن حالات حب أخرى تعيد إلى الحياة رونقها. ولكن هل سيبقى الحال على عهده وهل ستبقى نظرتي إلى الحب هي ذاتها بعد أن يفك حصارنا؟ هل سيعود الحب كما كان قبل فترة العزل حراً وطليقا كطائر ينبعث من الحنجرة؟ أم سيؤثر السكن إليَّ وتحريم المُغادرة؟

هكذا كان الوضع قبل أن ينكفئ البشر إلى بيوتهم في حضر صحي إجباري لمواجهة وباء عالمي وقاتل متمثل بفايروس “كوفيد – 19”.

اليوم في عزلتي الجبرية اكتشفت أن ما عشته قبل العزلة كان تحضيرا لما سأعيشه اليوم بعيدة جسديا عن الناس وقريبة منهم افتراضيا عبر الاتصالات الهاتفية وشبكات التواصل الاجتماعي. اليوم، أقضم قطع “العزل” الاجتماعي كحلوى مريرية الطعم ولكن لها مفعول آثر يبث سكره في شراييني. وما هذا السكر إلا توق إلى الاختلاط بأكبر عدد من الناس غرباء كانوا أم معارف علّني أقيم التوازن ما بين الداخلي المُحصّن بالغُربة والخارجي المزيَن بالورود وأنواع الأزهار المختلفة. أقول في نفسي “غدا سأمشي في أخاديد الملل أكثر قوة وأحصد الحب وبذوره في آن واحد.

سأصبح أشد حصانة وأكثر قدرة على اجتراع معجزاتي الشخصية التي تبقيني “ميموزا” الشبيهة بشجرة الميموزا بعناقيدها القطنية الهشة والصفراء المضيئة بأحلامها الربيعية الدائمة. لا صيف يحل ولا شتاء يأتي بل برزخ ربيعي هو حصانتي ضد الموت في قلب العيش، العيش كما نعرفه جميعا بضحالته وعنفه العنيد – العقائدي تجاه البشر. وربما سأمشي بعد هذه الأزمة إن كتب الله لي الحياة في ضوضاء مدينتي بيروت التي أعشقها، أقل مللا عمّا قبل وفي ذلك انتصار كبير، على الأقل بالنسبة إليّ. تأخذني خواطري الآن إلى ما كتب غابريال غارسيا ماركيز في كتابه الشيق الذي أقرأه اليوم مُحاطة بأسوار افتراضية متينة. يقول الكاتب “نحن مخترعو الخرافات الذين نؤمن بكل شيء، نؤمن بأنه لم يفت الأوان بعد لخلق قصة خيالية مختلفة، قصة خيالية جديدة ومهمة في الحياة، حيث لا أحد يقرر للآخرين كيف يموتون، وحيث يكون للأعراق التي حكم عليها بمئة عام من العزلة، أخيرا وإلى الأبد، فرصة ثانية على الأرض”.

من جهة اخرى أفكر الآن بالآخرين. يخطر ببالي اليوم بأن كثيرا من معارفي سيبصرونني بعد انتهاء هذه المرحلة، إن شاء الله، في عين أوضح وبسماحة أكبر لأنهم قد اختبروا وعن كثب ماذا يعني الملل الوجودي ولماذا يتعكر مزاجي لأدنى سبب، وأيضا لماذا تجتاحني أحيانا موجات من الحزن تجعل منهم مجرد ذبذبات عابرة تذكر بدورها تحفة العيش – المهزلة العابرة. هنا تعود إليَّ كلمات الشاعر اللبناني وديع سعادة بشيء من الورع والكثير من التبصر. يكتب الشاعر “العابرون سريعًا جميلون/لا يقيمون في مكان كي يتركوا فيه بشاعة/لا يبقون وقتًا يكفي لترك بقعة في ذاكرة المقيمين/العابرون لا ضحايا لهم/هل لذلك بات علينا، كي نمجّد الحياة، أن نمجد عبورها بسرعة، أن نمجد الانتحار؟وأيّ لحظة تكتشف الحياةَ أكثر من لحظة الغياب عنها؟

لنمضِ إذن، بخفَّة، قبل أن تلتهمنا الخناجر، قبل أن نصير طبَقَ الوليمة/كأن الاحتفاء بالذات لا يتم إلا بالعزلة. كأن الاحتفاء بالحياة لا يكون إلا بالصمت”.