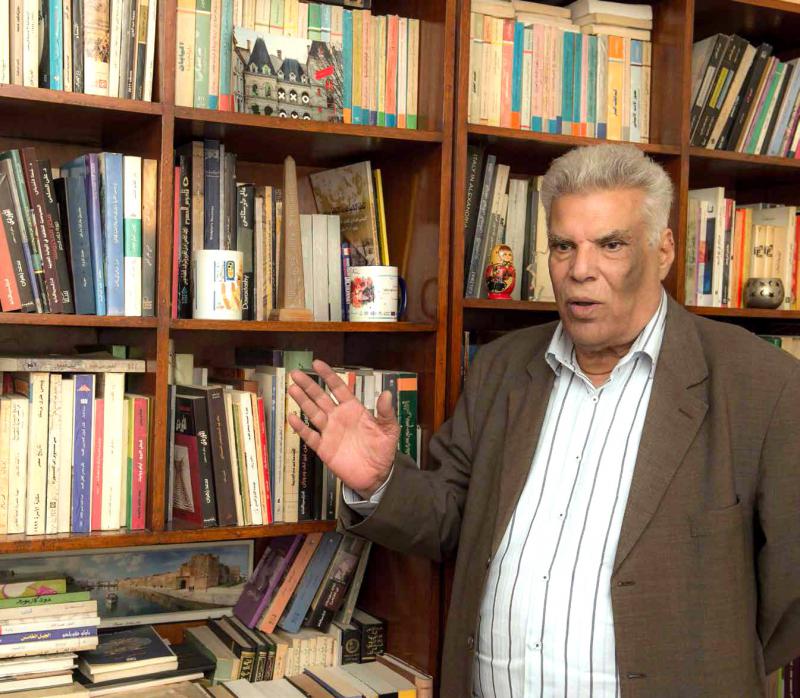

إبراهيم عبدالمجيد.. شغف الحكايات

حينما عَزَمت على مهاتفتِه في المرة الأولى لإجراء الحوار، تصفّحت حسابه على “فيسبوك”، كان آخر منشور له عن الضجر واليأس والملل، وضعت الهاتف جانبا وقررت تأجيل التواصل. أعرف أن مثل تلك الحالات بالنسبة لروائي شغوف ودؤوب مثل إبراهيم عبدالمجيد لن تسمح بأي حديث ولو كان عابرا فكيف بحوار مُطوّل.. بعد أيام هاتفته، تمنيت أن يكون قد تخلص من ضجره ولو بقدر ما يسمح لي أن أجتذبه إلى منطقة شغفه لاستعادتها في مواجهة يأسه وعزلته.. لم أعرف لِمَ هو ضجِر، فقبل أشهر صدر له كتاب بعنوان “أنا والسينما” ورواية بعنوان “قبل أن أنسى أني كنت هنا”، أليست الكتابة سببا كافيا لمحاربة الضجر واليأس؟ كنت أتساءل بينما جاءني صوته عبر الهاتف يطلب تأجيل الحوار أو إرسال الأسئلة عبر الإيميل.. ها هي حالة الضجر لم تغادره إذن، رفضت التواصل عن بُعد ووافقت على تأجيل لقائنا لأسبوع آخر على أمل أن يأتي اللقاء دون ضجر.

حينما التقينا قرب منزله النائي نسبيا عن وسط القاهرة، دارت أحاديث عابرة بيننا لكن جميعها أكد لي أن الضجر لم يغادره. سألته لماذا كل هذا الضجر؟ لماذا تريد أن ينتهي الشهر قبل أن يكتمل نصفه الأول؟ ولماذا لا تريد المكوث في المنزل؟ ولماذا تخليت عن مكتبتك الكبيرة؟ ولماذا مزقت حواراتك القديمة؟ كنت أردد لماذا كثيرا، يجيبني أحيانا ويصمت كثيرا.. يُزعجه الزحام في منطقة اختارها لهدوئها وعُزلتها، وتُزعجه لافتات الدعاية الانتخابية في كل مكان، وتزعجه الثرثرات الفارغة من حوله.. يشرد قليلا ثم يقول: مصر لم تكن كذلك، ما الذي حدث؟ خشيت أن يحول ضجره وشروده دون حديث سلس بيننا، أطلت الأحاديث العابرة قليلا علّها تفتح بابا أمام حديث لا يُغلِّفه الملل.

حين شرعت في الولوج لعوالم رواياته، كنت أغتبط بالابتسامة التي تعلو وجهه مع التطرق إلى كل عالم من عوالمه الروائية، بدا لي أنه لا يريد أن يهبط من سماوات ذلك العالم الذي صنعه خياله إلى أرض الواقع الذي بات ضحلا في عينيه، لا يريد أن يغادر عزلته الأثيرة التي يقضيها في الكتابة إلى تجمعات فقدت مصداقيتها برأيه، يروم القبض على الزمن علّه لا يفلت من بين أصابعه دون أن يُدوّن كل أفكاره.. ربما من هنا جاء تركيزه على محاصرة ذاكرته الانتقائية في رواياته كي لا تخذله في نسيان ما أراد دوما ألا ينساه.. الثورة التي كان فيها هنا مع الشهداء، وعتبات البهجة التي كثيرا ما قنع بالوقوف أمامها دون بلوغها، والإسكندرية مدينته الأثيرة، ومدنه الواقعية والافتراضية الأخرى.

“الجديد” حاورت الروائي المصري إبراهيم عبدالمجيد في حديث عن مشواره الأدبي البارز وأبرز المحطات الإبداعية التي مرّ بها، متطرقين للحديث عن التغيرات والتبدلات الثقافية في مصر، والتي كان لها نصيب وافر في كتاباته الروائية عن المُدن وتحولاتها.

قلم التحرير

الجديد: أود أن أبدأ معك من النهاية.. “قبل أن أنسى أني كنت هنا” وقبلها “قِطط العام الفائت” آخر روايتين لك بهما استحضار واسترجاع لأجواء الثورة المصرية.. كيف تكوّنت لديك الفكرة والدافع نحو الكتابة عن تلك الفترة؟ ولماذا كتبت روايتين عن أجواء مُتقارِبة؟

إبراهيم عبدالمجيد: أنا من المؤمنين أنّ الأحداث الكُبرى لا تتم الكتابة روائيا عنها مباشرة على عكس الشعر أو الأفلام القصيرة مثلا، فالروايات تحتاج شيئا من الصبر حتى يُصبح الحدث غامضا إلى حد ما، وبعيدا عن الروح، ويصير أشبه بالحلم. فعندما نكتب بعد الحدث مباشرة ستكون الرواية مُغلّفة بالأحاديث السياسية، ورغم أنّ هذا الشكل قد يلقى رواجا لدى بعض القراء إلا أنني لا أُفضِّله لأنني أرى أنّ الفن يجب أن يكون في مستوى أرقى.

بعد خمس سنوات تقريبا من أحداث الثورة المصرية، بدأت الرؤية تتضح أمامي بشكل ما، فكتبت “قِطط العام الفائت” مُعتمدا على الفانتازيا كي تكون هناك مساحة من اللعب في الكتابة، من خلال مكان وزمان مُتخيلين. الرواية بها الكثير من الدراما والرمزية والكوميديا أيضا، وأثناء كتابتي لها قفزت إلى روحي فكرة الكتابة عن شهداء الثورة لأنني عاصرت الثورة يوما بيوم، فوجدت أنّ الكتابة عن الشهداء بها مساحة كبيرة من الشجن لن تكون مناسبة لرواية “قطط العام الفائت” القائمة على السخرية بشكل كبير، فقررت كتابتها لاحقا. ومن ثمّ جاءت رواية “قبل أن أنسى أنّي كنت هنا” التي كتبتها عن شُهداء ثورة يناير في مصر، والتي اعتمدت أيضا على الفانتازيا؛ الأشجار التي دُفِن تحتها شهداء تُغادر أماكنها في الرواية. هي عن ذكريات الشهداء والحب الضائع. يقول بطلها في لحظة شجن: لا أريد أن أُناقش فشل أو نجاح الثورة أو من هو المُدان ولكنها فرّقت بين الأحبة.

الجديد: هل العملان يعكسان مشاعرك الحقيقية إزاء مآلات الثورة المصرية؟

إبراهيم عبدالمجيد: نعم. هذا حقيقي. لديّ اعتقاد قد يكون أصله دينيا أو أسطوريا، هو أن البلاد التي تعيش على الخطيئة لا تتقدم، وأكبر خطيئة حدثت في مصر هي أن دم الشهداء ذهب هدرا. نحن نحزن الآن طبعا على شهداء الإرهاب ونرثيهم، لكن في الوقت الحالي من يذكر شُهداء الثورة أو يضع لافتات للتذكير بهم قد يتعرض للسجن. فكرة الخطيئة موجودة في بعض قصص القرآن، وفي الملاحم والأساطير اليونانية. في قصة أوديب مثلا كانت خطيئته هي التي تسببت في انتشار الطاعون. الأمم لا تتقدم على خطايا برأيي.

الجديد: هل تظن أن الأبواب قد أُغلِقت تماما أمام سُبل إصلاح الخطيئة؟

إبراهيم عبدالمجيد: إلى حد كبير أعتقد ذلك، الأهداف التي قامت من أجلها الثورة “عيش، حرية، عدالة اجتماعية” لا شيء تحقق منها. لا أريد أن أستغرق في هذا الحديث.. ربما سيفسد الحوار.

الجديد: نعود إذن إلى عالم الرواية.. لِم جاء اعتمادك على الفانتازيا في رواياتك بشكل كبير؟ هل بدت “الكتابة الواقعية عن العالم قصة فانتازية عن عالم بعيد الغور وغامض” مثلما يقول الروائي البريطاني كونراد؟

إبراهيم عبدالمجيد: أنا أحب التجريب في الكتابة.. مساحات اللعب الواسعة تستهويني. الفانتازيا حاضرة في أعمالي منذ وقت طويل، تقريبا منذ رواية “المسافات” بدأت اللجوء إلى عالم الفانتازيا، كنت قبل كتابة هذه الرواية منتميا إلى أحد الأحزاب الشيوعية السرية ووجدت أن انشغالي السياسي في ذلك الوقت يُفسِد ما أكتبه من قصص، فكنت أمزق ما أكتبه بسبب سيطرة الشعارات السياسية عليه، إلى أن قررت التوقف عن النشاط السياسي، فكرت في أنه يوجد الكثير ممن يستطيعون توزيع المنشورات لكن قلة هم من يمتلكون موهبة الكتابة، قررت أن أسافر إلى السعودية للعمل لتكوين مبلغ من المال يكون كافيا لشراء شقة مناسبة في القاهرة، وعدت بعد عدة شهور وبدأت في كتابة رواية “المسافات”، وجدت نفسي أدخل عالم الأساطير.. في مكان هامشي جدا على إحدى محطات السكك الحديدية التي لا تأتيها القطارات، فكان من الطبيعي في هذا المكان أن يعيش الناس في الخيال، وبدأت الرواية كلها تمتلئ بالأساطير التي لا أعرف كيف كتبتها.

حينما أشرع في كتابة رواية وبعد أن أكتب أولى صفحاتها، تبدأ الشخصيات في التحرك بحرية تامة وتكتب هي الرواية وتُكمِلها حتى النهاية، وأصير مفعولا به ولست مُحرِّكا للشخصيات، ويقتصر دوري على إكمال بناء الرواية وتشذيبها

كانت الفانتازيا إذن وسيلة لأهرب من الواقع المباشر، وكنت أشعر بسعادة غامرة حينما أكتشف أنني نجحت في صنع أساطير وعوالم غرائبية. هناك مشهد أسطوري كتبته وأعجبت به لاحقا وأنا أقرأه وأبدى النقاد إعجابهم به أيضا، كان المشهد يصوّر طفلا صغيرا يسير في الخلاء وحينما صادف هدهدا رماه بحجر فطار الهدهد بعيدا، فرماه بحجر مرة ثانية فطار مرة أخرى، وتكرر الأمر في المرة الثالثة، وفي المرة الرابعة تمنى الصبي لو أنه ألقى حجرا ولم يسقط على الأرض، وبالفعل طار الحجر الذي ألقاه الصبي في السماء وظل يطوف المدن والقرى ويستقبله الناس ويقولون هذا هو الحجر الذي ألقاه علي منذ عشر سنوات ومنذ عشرين عاما، إلى أن عاد الحجر مرة أخرى وكان الصبي قد صار كهلا، وحينما أمسك به عاد طفلا. كل هذا الخيال صنعته، وغيرها من القصص التي تحمل أبعادا فلسفية بشكل ما وتنفتح على تأويلات متعددة.

والحقيقة رغم كل هذه الفانتازيا التي أكتبها أنا وزملائي من الكتاب، إلا أن الواقع فعلا قد سبق الخيال بمراحل. وما يحدث في العالم العربي تجاوز الخيال، هذا فضلا على أنه صار مُضحكا جدا أحيانا ومُحزنا للغاية في أحيان أخرى.

الجديد: يُشكِّل المكان أهمية كبيرة في أعمالك قد يأتي اهتمامك بتصوير تغيراته وتقلباته أحيانا على حساب الاهتمام بتطورات الشخصيات وتبدلاتها النفسية، إلا أن العكس يحضر في أعمال أخرى مثل “أداجيو” و”برج العذراء” و”عتبات البهجة” ثم في أعمال أخرى تعتمد التجريب بأدوات مغايرة.. كيف تأتي هذه التحولات التي قد تكون مربكة أحيانا للقارئ؟ هل هي نتاج دوافع فنية أم شخصية؟

إبراهيم عبدالمجيد: هذه التحولات سببها أنني حينما أشرع في كتابة رواية وبعد أن أكتب أولى صفحاتها، تبدأ الشخصيات في التحرك بحرية تامة وتكتب هي الرواية وتُكمِلها حتى النهاية، وأصير مفعولا به ولست مُحرِّكا للشخصيات، ويقتصر دوري على إكمال بناء الرواية وتشذيبها والجزء الفني فيها بشكل خاص. أظن أن المشكلة حاليا هي أننا نعيش مأساة تعليمية وثقافية، إذ يتعامل الناس مع الأدب باعتباره مجموعة من القيم وليس خيالا، ومن ثم فلا يوجد فهم واضح لمعنى الخيال وحقيقة أن الفاسد في الرواية لا يعني أن الناس جمعيهم فاسدون، ومن ثم تجرى محاكمة الرواية أخلاقيا وليس فنيا.

حينما نفهم هذا المسار الحُر للشخصيات، يمكن أن نعرف لماذا رواية مثل “عتبات البهجة” هي رواية زمان وليست مكان، لأنها عن رجلين تجاوز عمرهما خمسين عاما وغير قادرين على إكمال أي شيء يُقدِمان عليه، أيضا رواية “بيت الياسمين” هي رواية زمان لأنها تتحدث عن شخص يُنظم مظاهرات للرئيس السادات ولا يحضرها. فيما ظهرت روايات مثل “المسافات”، “ليلة العشق والدم”، “ثلاثية الإسكندرية”، و”هنا القاهرة” كروايات مكان.

الجديد: ما السر وراء كل هذا الشغف بالأمكنة؟

إبراهيم عبدالمجيد: المكان مرّ بمراحل تاريخية، في الرواية الكلاسيكية يحضر المكان بشكل كبير ويتم الاعتماد على شرح تفاصيله بصرف النظر عن المشاعر، أما في الرواية الرومانتيكية فالتركيز على مشاعر البطل التي على أساسها يوصف المكان ويتلون بتغير وتبدل المشاعر. الرواية الأوروبية في الستينات وجدت أن المكان له الوجود الأقوى في الرواية. بالنسبة إليّ هناك فكرة عن المكان أسرتني منذ وقت طويل، وهي أن المكان صانع البشر. هذه الفكرة هي نتاج خبرتي الشخصية في الحياة.

لديّ اعتقاد قد يكون أصله دينيا أو أسطوريا، هو أن البلاد التي تعيش على الخطيئة لا تتقدم، وأكبر خطيئة حدثت في مصر هي أن دم الشهداء ذهب هدرا. نحن نحزن الآن طبعا على شهداء الإرهاب ونرثيهم

حينما كنت طفلا، كنت ألعب على ضفاف ترعة المحمودية في كرموز بالإسكندرية، والتي تم ردمها لاحقا، كنت آنذاك أشاهد المراكب والسفن وأجالس المراكبية لساعات في حكايات لهم لا تنقطع عن أساطير تتعلق بالنيل، ورغم أن هذه الحكايات خيالية إلا أنها نتاج حياتهم اليومية في هذا المكان. أيضا، كان والدي يعمل في السكك الحديدية وكان يصطحبني معه إلى الصحراء، كنت أرى شخصا يداوم على السير والغناء هناك في الخلاء، هنا المكان هو الذي منح لهذا الشخص الرغبة في الغناء. المكان هو صانع الشخصية ويمكن أن يستلبها وتنسى نفسها، ومن هنا بدأت أكتب انطلاقا من هذه الفكرة فكان المكان هو بطلي الرئيسي في الكثير من الروايات.

الجديد: ألم الفقد والفراق يحضر في عدد من أعمالك بأشكال مختلفة مثل “برج العذراء” و”أداجيو” وبشكل ما في “عتبات البهجة”.. هل شكَّلت تجاربك الشخصية في هذا المضمار معينا في التصوير الأدبي؟ وهل يمكن الحديث عن مراحل مفصلية في حياتك تظن أنها عززت صدقك الإبداعي؟

إبراهيم عبدالمجيد: ألم الفقد الذي عانيته بعد مرض زوجتي بالسرطان ثم وفاتها ظهر في رواية “برج العذراء”، كنت محملا بالأسى الشديد، فخرجت الرواية جريئة جدا. بعد ثلاثة عشر عاما حينما كتبت “أداجيو” كانت نفسي قد صفت بشكل كبير. أما “عتبات البهجة” فرغم مساحات الشجن إلا أن بها حسا كوميديا أيضا. بالطبع الفقد في الحياة خصوصا حينما يرتبط بقصة حب يعد مصدرا لإلهام الكُتّاب والشعراء.

ورغم أهمية التجربة، إلا أنه لا يمكن اختزال مسألة الصدق الإبداعي بالتوقف عندها. هي جانب من مصادر الإبداع بالإضافة إلى خبراتي السياسية والاجتماعية وعلاقتي بالأماكن والمُدن، هناك أيضا روايات احتفيت فيها بالعمر والحب والأصدقاء، رواية مثل “هنا القاهرة” جمعت فيها ذكرياتي عن أصدقائي الراحلين.

الجديد: إلى أي مدى يمكن للكاتب أن يتحرر من تجاربه الشخصية؟

إبراهيم عبدالمجيد: صعب جدا. قد يكون ذلك ممكنا في البداية حينما تطارده فكرة، لكنه حينما يريد تجسيدها ستتأثر شخصياته بتجاربه والتجارب التي عايشها. الفصل ما بين التجربة الشخصية والثقافة والرؤية صعب جدا في الفن.

الجديد: “في الصيف السابع والستين” عملك الروائي الأول ظهر فيه تأثرك بالنكسة الحزيرانية التي ظهرت تاليا في أعمال أخرى لك.. هل يمكن القول إن الأحداث التاريخية وأولها هذه الهزيمة شكّلت دافعا قويا لك للكتابة ودخول الرواية من بوابة الصدمة النفسية على المستويين الفردي والجمعي؟

إبراهيم عبدالمجيد: لا. بوابتي إلى عالم الكتابة كانت قبل هذه الرواية بفترة كبيرة، تحديدا حينما كنت أدرس في المرحلة الإعدادية في الخمسينات، كان التعليم لا يزال متأثرا بالفترة الملكية، وكانت المدرسة بها الكثير من الأنشطة الرياضية والموسيقية والثقافية والأهم هو وجود ساعتين للقراءة الحرة في المكتبة، نناقش في آخر نصف ساعة منهما ما قرأناه مع المدرس. في هذه الفترة قرأت قصة للكاتب الكبير محمد سعيد العريان عن صياد تائه في الصحراء، كانت مكتوبة بطريقة مُدهشة، ظللت أبكي بعد أن قرأتها، حينما لاحظ المدرس بكائي وسألني عن السبب قلت له الصياد تائه في الصحراء ولا أعرف كيف سيعود. وقتها تحدث معي المعلم عن التأليف والخيال وأن ما أقرأه من خيال الكاتب وليس حقيقيا، منذ ذلك اليوم بدأت محاولاتي في الكتابة، كتبت ما يقرب من خمس محاولات روائية بدائية، ثم شرعت في قراءة نظريات النقد الأدبي وغيرها خلال فترة الدراسة الثانوية والجامعية.

رغم كل هذه الفانتازيا التي أكتبها أنا وزملائي من الكتاب، إلا أن الواقع فعلا قد سبق الخيال بمراحل. وما يحدث في العالم العربي تجاوز الخيال

أما بالنسبة لرواية “في الصيف السابع والستين” فقد جاءت بعد هزيمة مُربِكة. شعرت آنذاك أنني ضائع في غابة وقد فقدت كل ما أملك، كنت أنا وجيلي قد نشأنا على أن مصر تستعد لتدمير إسرائيل، لنجدها تُهزم في يومين بسهولة. حدث لي ارتباك على المستوى الروحي، وعشت تلك الفترة القاسية وبدأت أقرأ ثم كتبت هذه الرواية التي ظهر فيها الجانب السياسي بشكل كبير واعتمدت فيها على التسجيل للأخبار السياسية، بعد ذلك لم أحب هذه الطريقة في الكتابة، وعندما أردت كتابة “لا أحد ينام في الإسكندرية” لم أعتمد على الأخبار السياسية ولكن انتقيت الأخبار التي تُعبِّر عن روح العصر سواء في الجوانب السياسية أو الاجتماعية أو غيرها، اختلفت المسألة حينما نضجت بشكل ما.

الجديد: هل تعتبِر أعمالك الأولى غير ناضجة؟

إبراهيم عبدالمجيد: لا، ستظل هذه الأعمال جميلة في روحي. قديما كان يقال أعظم الكتابات تكون بعد سن الأربعين، لكن هذا ليس صحيحا دائما. الفكرة أنه في الرواية الأولى كنت مُحمّلا، أنا وجيلي، بضغط النكسة وأريد أن أناقش ما حدث. وشهدت الفترة التالية لانتصار أكتوبر 1973 أكبر فترة رحيل وهجرة إلى دول الخليج من مصر خصوصا بعدما أقر الرئيس السادات سياسة الانفتاح التي مازلنا ندفع ثمنها حتى الآن.

الجديد: فترة السبعينات وما شهدته من سياسات الرئيس المصري الراحل أنور السادات وعلى رأسها الانفتاح، من الفترات التي لاقت اهتماما واضحا منك في أكثر من عمل مثل “الإسكندرية في غيمة” و”هنا القاهرة” و”بيت الياسمين”.. هل تظن أن تلك المرحلة كانت بداية انفراط عقد الثقافة والهوية الحضارية المصرية؟

إبراهيم عبدالمجيد: كانت هذه الفترة أشبه بالانقلاب الروحي، القيم التي بدأت تُقدَّم إلينا هي قيم دخيلة، وعلى رأسها الوهابية التي دخلت بقوة إلى مصر والتي رفعت شعارات الحرام في كل شيء، كما أن السادات فتح الباب أمام الجماعات الإسلامية التي قتلته لاحقا. هذا الانقلاب الروحي لا مبرر له سوى أن الرئيس السادات أراد القضاء على الناصريين واليسار بتعزيز الجماعات الإسلامية، وادعى أنه يؤسس للديمقراطية بينما أطلق على نفسه الرئيس المؤمن، هذا على المستوى الثقافي. أما على المستوى السياسي، فقد ساهمت سياسة الانفتاح في بيع أصول الدولة لأصدقاء الحزب، واستمر هذا الانهيار الاقتصادي في عهد الرئيس مبارك لكن دون اصطدام كبير مع المثقفين. كانت خطيئة السادات أنه أطلق مارد الإرهاب من قمقمه.

أما الفترة السابقة في عهد عبدالناصر كان بها تقييد على الشيوعيين والإخوان، لكن ظلّ الإخوان في الظل إلى أن جاءت هزيمة 1967 وبدأ نشاطهم يتنامى في ظل تفسيرات دينية لأسباب الهزيمة، بالطبع أنا لا أدافع عن هذه المرحلة، فأنا ضد القمع الذي أرى أنه يأتي دوما بنتيجة مضادة، لو كان هناك حوار كان من الممكن أن تختلف الأمور إلى حد ما، أنا مع الحرية في إطار القانون ولست مع الإقصاء أو التأييد.

الجديد: يقودني هذا لسؤالك حول رؤيتك للوضع الثقافي الراهن في مصر؟ أين هي القوى الناعمة المصرية في الوقت الحالي؟ هل هي غائبة أم تم تغييبها بأساليب قمعية يخشى أصحابها من أهل الفكر والثقافة؟

إبراهيم عبدالمجيد: الثقافة الآن تعاني من مشكلة حقيقية لا أحد يريد أن يجد حلا لها. هناك تناقض في الدولة المصرية، فبينما جاءت وزارة الثقافة في عهد عبدالناصر في إطار المشروع القومي للدولة، ظلت قائمة في ما بعد حتى الآن رغم تبني الدولة الرأسمالية الحالية للمشروع الحر، وهو ما يعني ضرورة أن تكون الثقافة مسؤولية المجتمع المدني وليست وزارة تتحكم فيها الدولة. أظن أن مركزية الدولة وسيطرتها على الثقافة هما سبب كل الكوارث.

أظن أن الكاتب عليه أن يصنع واقعا موازيا بعيدا عن الواقع الفعلي، ولكن في الوقت ذاته الكتابة لا تأتي من السعادة، لكنها تأتي من التناقض والفشل، من نقاط الضعف التي تستدعي التعاطف الروحي

الآن بينما تمنع الدولة الأحزاب الدينية مثلا إلا أنها تترك التيار السلفي لأنه مؤيد لها، وهذا سندفع ثمنه لاحقا. دوما تختار النظم الشمولية عدوا كصديق مؤقت وسرعان ما يكبر ويتمرد عليها. النظم الشمولية تخشى المثقفين لأنهم أصحاب رأي، وهي لا تحب أن تسمع سوى رأيها.

الجديد: في رواية “قِطط العام الفائت” ومن قبلها “في كل أسبوع يوم جمعة” تدخل عالم الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو بتوظيف عالم المواقع والمنتديات في بناء سردك الروائي.. ما التحديات التي واجهتك في سبر أغوار تلك العوالم التي بدت عصية على الكثير من مجايليك؟

إبراهيم عبدالمجيد: اندماجي في عالم التكنولوجيا بدأ صدفة. منذ ما يقرب من عشر سنوات أصبت بكسر في ذراعي وكتفي الأيمن، وظللت غير قادر على الكتابة لفترة طويلة فيما كنت مُطالبا بأن أرسل مقالاتي للصحف عبر الفاكس، فكرت في محاولة تعلم الكتابة على الكمبيوتر باستخدام يدي الأخرى للتغلب على المشكلة، وبالفعل بدأت بمحاولة الكتابة ثم تعرفت على عالم الإنترنت من خلال حاجتي لاستخدام البريد الإلكتروني، بعد ذلك انفتحت على عالم التواصل الاجتماعي، ووجدت عالما آخر.. كبير جدا. كان نجيب محفوظ يحب مجالسة الشباب على المقهى كي يسمع آراءهم وأفكارهم، تحقق لي ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، واكتشفت أن هذا العالم صار هو العالم الحقيقي.

راودتني فكرة مباغتة آنذاك بأن أكتب عن هذه المدن الافتراضية بعدما كتبت كثيرا عن المدن الحقيقية، ومن هنا جاءت فكرة رواية “في كل أسبوع يوم جمعة” عن سيدة لديها موقع يدخل عليه الكثير من الأشخاص وكانت المشكلة في هذه الرواية هي كثرة عدد الشخصيات نظرا لاتساع الفضاء الإلكتروني فضلا عن تعدد مستويات اللغة بتعدد الشخصيات، ومن ثم أرهقتني الرواية جدا في محاولتي ترتيب الشخصيات وتنسيق اللغة. بعد ذلك أصبح هذا العالم حقيقة تظهر بشكل طبيعي في الأعمال الروائية، وظهرت في رواية “أداجيو” ثم “قطط العام الفائت” وصارت رافدا أساسيا في التعامل البشري اليومي.

الجديد: كان توفيق الحكيم يقول “صاحب الحياة السعيدة لا يكتبها بل يحياها”.. هل ما كتبته هو حياتك غير السعيدة؟ وما هي البهجات التي طمعت فيها ولم تصلها ففضلت الوقوف على عتباتها؟

إبراهيم عبدالمجيد: أظن أن الكاتب عليه أن يصنع واقعا موازيا بعيدا عن الواقع الفعلي، ولكن في الوقت ذاته الكتابة لا تأتي من السعادة، لكنها تأتي من التناقض والفشل، من نقاط الضعف التي تستدعي التعاطف الروحي. الوصول إلى عتبات البهجة دون البهجة نفسها معنى تولد أثناء كتابتي لرواية “عتبات البهجة” التي كانت عن رجلين تجاوز عمرهما الخمسين، وبحكم السن لا يستطيعان إكمال شيء، وتظل مغامراتهما محدودة بحكم السن، وهي تجربة عشتها بشكل ما.

الجديد: “ما وراء الكتابة” كتابك الذي فصّلت فيه ملامح تجربتك الإبداعية كان خطوة تحمل قدرا كبيرا من الشجاعة.. ألم تخشى أن يكون مرجعا لقراءة وحيدة لأعمالك هي التي بيّنتها فيما يُفضِّل الكُتّاب أن تظل نصوصهم مفتوحة على تأويلات متعددة؟ وهل ثمة تجارب مماثلة استهوتك في هذا المضمار؟

إبراهيم عبدالمجيد: في العالم العربي، هذا النوع من الكتابة عن الإبداع غير شائع، أذكر تجارب معدودة، ولكنه شائع جدا في أوروبا؛ كتبتها فيرجينا وولف وماركيز ود.ه. لورنس ونابوكوف وهنري جيمس، وبعد كتابي ظهرت أعمال عربية عدة في هذا المضمار.

أظن أن أهم ما فعلته في كتاب “ما وراء الإبداع.. تجربتي مع الكتابة” هو ابتعادي عن وضع تأويلات لأعمالي القصصية والروائية. كتبت فيه عما وراء الكتابة، كيف استيقظت الفكرة في روحي وكيف كتبتها وما دواعي كتابتها، والجانب الذاتي في أعمالي، دون أن أوضح هدفي من العمل، ومن ثم يظل التفسير متروكًا للنقاد والقراء، لكنه يفتح الطريق لتفسير بعض الأشياء التي قد تكون غامضة بالنسبة لبعض القراء.

الجديد: لكن بعد الكتاب لم تعد الشخصيات مُتخيّلة كما كانت من قبل، صرنا نعرف من هؤلاء في الحقيقة دون خيالات.. مثلا في “عتبات البهجة” لم نعد نقرأ عن أحمد وحسن ولكننا صرنا نقرأ عن إبراهيم عبدالمجيد وصديقه محمد كشيك.

إبراهيم عبدالمجيد: صحيح طبعا. بعض أصدقائي المقربين أيضا عرفوا الشخصيتين حتى قبل أن أفصح عنهما في كتابي، لكن يظل تفسير الرواية ومعانيها وفضاءاتها متروكا للقراء.

الجديد: كتبت الرواية والقصة.. هل كنت تختار الموضوع وتُشذب سردك على أساس القالب الفني أم العكس؟

إبراهيم عبدالمجيد: الكتابة حالة روحية تنضج، أكتب كل رواية على الأقل ثلاث مرات. رواية مثل “بيت الياسمين” كتبتها إحدى عشرة مرة، أما رواية “الصياد واليمام” فكتبتها في شهر لأنها كانت حاضرة جدا في روحي، الكتابة الأولى روحية ومندفعة، بينما التصحيح هو ما يُعدِّل البناء الروائي ولغة الشخصيات بما يتناسب مع واقعها.

الجديد: هل تظن أن جيلك من الروائيين المصريين والعرب قدّم تغييرات جوهرية ومهمة في شكل ومضمون الأدب العربي؟

إبراهيم عبدالمجيد: يُردد النقاد أن التجديد بدأ في الستينات، لكني أعتقد أن التجديد بدأ قبل الستينات لكنه لم يكن ظاهرة عامة، لا يمكن مثلا إغفال دور يحيى حقي ودراساته عن القصة القصيرة وضرورة تجديدها وتخليصها من المُحسنات البديعية الزائدة، نجيب محفوظ أيضا أسس بنيانا للرواية العربية، ويوسف إدريس كتب القصة في منطقة مغايرة لما كان يُكتَب، أيضا يوسف الشاروني وصبري موسى كانت لهما أدوار مهمة في التجديد والابتكار.

يمكن اعتبار أن جيل الستينات امتاز بوجود عدد كبير من الكتاب ساهموا في التطوير مع اختلافهم عن بعضهم البعض في الكتابة. أما نحن فقد أطلقوا علينا جيل السبعينات لا أعرف لماذا، أنا لا علاقة لي بذلك، لأنني أعتبر أن الأجيال ليست كل عشر سنوات. الأجيال تُقسّم كل 25 سنة على الأقل، أو مع كل تغير أو حدث كبير، الأحداث الكبرى هي التي تصنع الأجيال في الثقافة، هناك جيل الهزيمة وجيل الثورة وجيل الإنترنت وغيره.

ووفق هذه الرؤية، أنا من جيل الهزيمة الذي جدد في الشكل الأدبي واخترنا موضوعات جريئة بشكل ما، يوسف إدريس حطّم تابوهات دينية، وهكذا صار كسر التابوهات الدينية والسياسية والجنسية ظاهرة عامة ليس لأنه جديد ولكن لأنه صار أكثر شيوعا.

الجديد: هل كسر التابوهات مسألة ضرورية في الإبداع الأدبي برأيك؟

إبراهيم عبدالمجيد: مهمة جدا، لأن الأدب أصلا والفن عموما موضوعه ما هو غائب وليس ما هو معروف، هذه مسألة قديمة وموجودة في الصراع مع الآلهة في الملاحم اليونانية. هذا تراث إنساني ولكننا نصطدم به حاليا لأننا في حالة تخلف فكري، لكن مسألة اصطدام الإنسان بالقضايا الكبرى طبيعة بشرية.

الجديد: ولكن كسر التابوهات قد يأتي من أجل الاصطدام فقط وليس لغرض فني.

إبراهيم عبدالمجيد: طبعا هذا وارد جدا. أنا أتحدث عن الأدب الرفيع لكن طبعا قد يكتب البعض بقصد الاصطدام فقط، ورأيي في هذه الحالة أن نتركه يكتب ما يشاء، لأن الأدب في النهاية سلعة، أثناء الكتابة أشعر أنها رواية مقدسة ولكن بعد أن تنتهي هي سلعة، كل شخص له الحق في اختيارها أو رفضها، ولكن لا ينبغي المحاسبة والعقاب بالسجن بسبب عمل أدبي أيا كان. في أوروبا هناك تبسيط للروايات المُهمة للأجيال الصغيرة، تحذف منها كل الأجزاء التي تحتاج إلى سن أكبر لفهمها، بموافقة الكاتب. في العالم العربي هذا غير موجود رغم أهميته.

الجديد: قلت إنك لم تعد تستغرق الكثير من الوقت في كتابة أعمالك الروائية مثلما كنت في سنواتك الأولى.. هل هذا يعني أن الكتابة صارت أكثر سهولة وطواعية عما سبق؟

إبراهيم عبدالمجيد: في فترة الشباب، كان لدي ترف الوقت، كنت أتوقف عن الكتابة والقراءة لما أكتبه في شهور الصيف، وفي الشهور الأخرى كنت أكتب مساء ولا أُراجع ما كتبته صباحا أو أكمله. أما الآن فقد تخليت عن هذا الترف؛ صرت أكتب مساء وأراجع ما أكتبه صباحا ولا أتوقف عن الكتابة. لا أستطيع أن أعرف تحديدا إن كانت الكتابة صارت أكثر سهولة أم لا، لكن أعتقد أنها لم تكن يوما صعبة، هي لذة عظيمة جدا، تفرض نفسها وتطلب الظهور.

الجديد: ما المشاعر التي تسيطر عليك بعد الانتهاء من كتابة كل رواية؟

إبراهيم عبدالمجيد: تنتابني حالات نفسية صعبة، في أوقات كثيرة بعد أن أنتهي من كتابة رواية أتجول في الشوارع باحثا عن الشخصيات التي كتبت عنها وأتخيل أنني سأقابلها في الأماكن التي مرت بها، وعندما لا أجدها أحزن بشدة، أظل أسيرا لحالة حزن لا أخرج منها سوى مع كتابة عمل جديد. أذكر أنني بعد الانتهاء من رواية “في كل أسبوع يوم جمعة” كنت أذهب كل يوم إلى المقهى الذي كان بطل الرواية يسكن بجواره وأحزن جدا لأنه غير موجود.

هذا التوحد مع الشخصيات يرهقني جدا. أذكر أنني كتبت ذات مرة قصة قصيرة عن كاتب تظهر له كل شخصياته النسائية لتعيش معه، وفي مرة أخرى كتبت سلسلة حكايات ثم أنهيتها بأن الكاتب عاد إلى منزله ذات يوم فوجد جميع شخصياته في انتظاره لمحاكمته عما فعله بمصائرهم.

الجديد: تجنح في بعض الأعمال إلى غموض ربما يكون اهتمامك بالفلسفة قابعا وراءه.. ما الهالة التي تظن أن بعض الغموض يضفيها على النص الأدبي لإضاءة عتمته؟ ومتى يصبح عتمة في حد ذاته؟

إبراهيم عبدالمجيد: الغموض أساسي في الفن، هناك مستوى مباشر في العمل الفني عموما يحقق المتعة للقارئ، ولكن المستوى الثاني والذي قد لا يصل إليه القارئ العادي لا يكون واضحا بشكل كبير. الغموض المُحبب يُدخِل القارئ منطقة الروح. رغم ذلك فافتعال الغموض غير محمود طبعا، وهناك كُتَّاب دخلوا في منطقة الاستغراق في اللغة العربية بحيث يصعُب على القارئ فهم أعمالهم، إدوار الخراط مثلا في روايته “رامة والتنين” يكتب في مستوى غير مفهوم للقارئ العادي، وإن كان ذلك ليس موجودا في كل أعماله. لست ضد هذا النوع من الكتابات لكن على كُتّابه الرضا بأن تقتصر قراءتهم على المتخصصين.

الجديد: هل هناك من تُطلِعه على مخطوطات أعمالك قبل النشر؟ وهل تلجأ للتعديل أو تغيير مسار الرواية لو اقتُرِح لك ذلك؟

إبراهيم عبدالمجيد: أحيانا أُطلِع بعض الأصدقاء على مخطوطات الأعمال قبل النشر، الآن يمكن أن أطلب من بعض الشباب أن يقرأها، للمساعدة في مراجعة بعض الأخطاء الطفيفة الناتجة عن السهو أثناء الكتابة، ولكن صعب جدا أن أغير من مسار الرواية أو بنائها الفني بناء على ملاحظات الأصدقاء.

الجديد: حصلت على عدد من الجوائز البارزة.. ما الذي منحته لك؟ وإلى أي مدى جلبت لك العداء؟ وما أكثر الجوائز التي تعتز بالحصول عليها؟

إبراهيم عبدالمجيد: الجوائز كلها أعتز بها، لكن طبعا في هذه السن تكون القيمة المادية للجائزة ودورها في تحسين الوضع المادي هما المسيطران، لكن الجائزة الأولى التي حصلت عليها عام 1969 لن أنساها، مازلت أرى نفسي أقرب للجنون حينما رأيت قصتي الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية منشورة في جريدة الأخبار، ومُذيلة بتعليق من الكاتب الكبير محمود تيمور، وقتها كان معي ثلاثون قرشا اشتريت بها كل النسخ الموجودة، وظللت أوزع منها على المارة في الشوارع.

كانت جائزة نجيب محفوظ أيضا مبهجة جدا بالنسبة إلي، نلتها عام 1996 دون أن أُقدِّم إليها، ورغم أن قيمتها لم تتجاوز ألف دولار إلا أنني كنت سعيدا لاقتران اسمي باسم نجيب محفوظ، كما أنها فتحت أمامي باب الترجمة بشكل أكبر. الجوائز الأخرى أيضا كانت لها فرحة ولكن في ما تتيحه من انفراجة في الأوضاع المادية بشكل أكبر، جائزة الدولة التقديرية مثلا ساعدتني في شراء شقة، لكن هذا لا يمنع أنني تمنيتها ذات يوم، حين شاهدت عباس العقاد وأنا صغير يتسلمها تمنيت لو حصلت عليها ذات يوم.

معظم الجوائز التي نُلتها جلبت لي المشاكل، أولها كانت جائزة نجيب محفوظ التي اتهموني بعدها بالعمالة الأميركية إلى أن جاء رد نجيب محفوظ حاسما “الاعتراض على جائزة تحمل اسمي هلوسة ولقد فاز بها أديبان كبيران هما لطيفة الزيات وإبراهيم عبدالمجيد” ومن هنا سكتت الأصوات التي هاجمتني، وبعدها بسنوات في حوار له مع يوسف القعيد قال نجيب محفوظ إنه بعد إصابته لم يُكمِل عملا أدبيا سوى “لا أحد ينام في الإسكندرية”.. كانت سعادتي كبيرة بما يقوله عني نجيب محفوظ في الصحافة العربية والأجنبية، وذات يوم التقيته في منزله وحكيت له عن علاقتي بأبطال رواياته وحبي لشخصية رشدي في رواية “خان الخليلي” والذي قررت أن أحييه مرة ثانية في روايتي “لا أحد ينام في الإسكندرية”.

أنا من جيل الهزيمة الذي جدد في الشكل الأدبي واخترنا موضوعات جريئة بشكل ما، يوسف إدريس حطّم تابوهات دينية، وهكذا صار كسر التابوهات الدينية والسياسية والجنسية ظاهرة عامة ليس لأنه جديد ولكن لأنه صار أكثر شيوعا

الجائزة الثانية التي هوجمت بسببها كانت كتارا، وكان الهجوم من نفس الأشخاص الذين هاجموني من قبل، لم تكن هناك مشكلة كبيرة وقتها مع قطر، ومن جهة أخرى أرى أن الأدب يوحد الشعوب بينما السياسة تتغير، ودخول السياسة في الأدب يفسده.

الجديد: لا تنفصل أعمالك عن الانشغال بقضايا سياسية وتحولات اجتماعية بشكل يقربها نقديا إلى حد ما بوصف “الأدب الملتزم”.. ما هو تصورك عن دور الأدب؟ وهل ثمة دور سياسي لا يجوز للعمل الأدبي أن يتغاضى عنه؟

إبراهيم عبدالمجيد: الأدب الملتزم مُحمّل بحديث مباشر وهو أدب فج، في روايتي “بيت الياسمين” هناك مواقف أصلها سياسي لكن ليست هناك آراء سياسية، هناك أحداث يمكن من خلالها التعرف على الرأي. في الروايات اللاحقة مثل ثلاثية الإسكندرية كنت أكثر تركيزا على روح العصر وليس السياسة. الأدب ليس مُلزما أن يتناول الأحداث السياسية أو يتبنى الشعارات، فالأعمال الأدبية التي بُنيت على الشعارات السياسية لم يعد لها وجود.

الجديد: ما رأيك في الكتابات الأدبية للشباب الأدباء في الوقت الحالي؟ وما هي النصائح التي ترى أن عليهم اتباعها؟ هل ترى أن ما يُقدّم حاليا يساهم في تطوير أساليب الكتابة وموضوعاتها أم العكس؟

إبراهيم عبدالمجيد: معظم الكتابات جيدة جدا، لكن هناك قطاعا كبيرا من الشباب بات يركز اهتمامه على ثيمات روائية محددة كالخيال العلمي والبوليسية، وهذا النوع من الكتابات “الأكثر مبيعا” خلق نوعا من الاستسهال في الكتابة. المشكلة ليست في وجودها وإنما في التصدير الإعلامي لها على أنها ممثلة للأدب بينما في الحقيقة هي أحد أنواعه. أظن أن معظم الكُتّاب من جيل الستينات ساهموا في انصراف القراء بشكل كبير عن قراءة القصص لتركيزهم على كتابة قصص مركبة وصعبة بشكل ما، هؤلاء القراء عندما وجدوا قصصا سهلة انجذبوا إليها وكانت وجهتهم الجديدة.

أما بخصوص النصائح، أرى أن الكاتب الموهوب في الأدب لا يهمه أي شيء سوى الاستمتاع بالكتابة، وبالتالي، فلا ينبغي أن ينشغل عن الإبداع بالمشاكل والصراعات أو بالسعي إلى المناصب. لقد واجهت الكثير من الصراعات ولكن ما أعانني على الاستمرار هو أنني بانتهاء اليوم كنت أنسى كل ما حدث حينما أجلس مساء للكتابة.

الجديد: بعد رحلة أدبية أسفرت حتى الآن عن 18 رواية و6 مجموعات قصصية وكتب أخرى.. ما هي أمنياتك المجهضة على المستويين الشخصي والأدبي؟ وما هو الوصف الذي تراه مطابقا لرحلتك؟

إبراهيم عبدالمجيد: لا يوجد. أنا راض عن كل ما جرى في حياتي. تحققت متعتي العظيمة في الكتابة نفسها. يضيف ضاحكا: يمكن أن أصف هذه الرحلة بأنها “قضاء وقدر”، بدأتُ الكتابة بناء على صدفة ساهمت في أن تظهر موهبتي، ووضعني القدر على المسار الذي حققت فيه متعتي عبر الكتابة.