إسطنبول تستعيد: يشار كمال وعبدالقادر عبداللي

وأشارت الصحيفة إلى ما كتبه يشار كمال ككاتب صحافي، وكذلك ككاتب عمود “زاوية”. الغريب أن يشار كمال لم يأتِ من مهنة الصحافة، فقد كان معروفا ككاتب روائي، ولكن عندما جاء عام 1955 من تشوكوروفا، فتحت له جريدة جمهوريت صفحاتها. وبمعنى أدق فقد أبدع في مقابلات وتحقيقات صحافية. فكانت تحقيقات تشوكوروفا، لها تأثير كبير على المثقفين في أنحاء البلاد عند نشرها على صفحات جريدة جمهوريت. فقد قدّم من خلالها صورة للأناضول لم تكن معروفة من قبل، صورة هي مزيج من الفقر والاستغلال والقسوة، والبطالة، والمنفى وكسرة القلوب، بلغة شعرية ملحمية تثير القارئ والمثقفين المحاصرين بلغة إسطنبول، فقدّم لهم طزاجة اللغة المستخدمة هناك. وهو ما فتح آفاقا جديدة لاستخدامات اللغة. ويقول التقرير الصحافي عنه إنّه “من غير المُجدِّي تقييم مقابلات وتحقيقات يشار كمال من الناحية التقنيّة المتبعة في التحقيقات أو من الناحية الصحافية، فبمعنى أدق لقد ذهب يشار كمال بالتحقيقات والمقابلات مذهبا جديدا لم تألفه الصحافة من قبل. فلم يكن مُعتنيا في كتاباته بالقواعد الصحافية. فقد حقّقت هذه التقنيّة الجديدة التي اتبعها يشار كمال في كتابته تطوّرا كبيرا في الصحافة التي كانت وقتها شاحبة. وأشار أيضا إلى أن يشار كمال استطاع أن يُحقّق طفرة هائلة في تحقيقاته ومقابلاته. كما أنها انتشرت كثيرا، وسار على نفس الخطى الكثير من الصحافيين ذوي الكفاءة والسُّمعة.

خلق مأساة وليس دراما

عن السمة المميزة لأعماله، يقول صديقه الكاتب بجريدة جمهوريت نبيل أوز قانتورك إنه “عندما نتحدث عن آلام الإنسان، أفكّر في أنها ليست دراما وإنما خَلَقَ مأساة. وهذا الجانب يميُّزه عن العديد من كتابنا. لأن النقطة التي ستصل إليها الدراما، هي التعاطف والشعور بالأسف لمعاناة الشعب، ويتأثّر قلبُنا إلى مرحلة النزيف، وهذا معناه الشفقة. ويشار كمال يستخدم هذا بوعي وإدراك لنظرية الرواية في الكتابة، كما أنه لم يصل إلى هذه المرحلة عن طريق الصدفة أو الخطأ”. وتابع الكاتب قائلا مع مرور ثلاث سنوات على رحيل يشار كمال، إلا أننا نشتاق إليك. وفي كلمات مؤثرة عن الفقد قال “كان أخي يشار، رجل حياة، رجل سلام، رجل طبيعة، رجل صداقة، رجلا صافيا. أخي يشار جميعنا نفتقدك. أريد أن أشعر بوجودك.”

يشار كمال متحدثا عن نفسه

وفي الملحق أعادت الجريدة بعضا من كتابات يشار كمال أثناء عمله في جريدة جمهوريت، حيث نشر في عام 1992 على مدار عشرة أيام تحقيقا بعنوان “يشار كمال يتحدث عن نفسه” بدأه هكذا: “فتح يشار كمال عينيه على العالم في قرية حَميدة (Hemite) على أرجح الآراء عام 1923. والذي قام بإجراء المقابلة كان الصحافي والكاتب والأكاديمي الفرنسي ألين بوسيكيت (1931-1998) وقد تناول تفاصيل حياة يشار كمال الخاصة على أوسع نطاق، إضافة إلى مساره الأدبي”.

وهذه منتخبات من هذه المقابلة

•تاريخ ميلادي هو 1923

ولدتُ في قرية كيليكا، وكانت هذه المنطقة ذات أهمية كبيرة في العصور القديمة. وأعتقد أنني من قرية حميدة وقد أعطيت لي بطاقة الهوية بعد الانتهاء من المدرسة الابتدائية. وقد سُجّل في بطاقة الهوية أنّني من مواليد 1926. وأعلم أنّه خطأ. وفي وقت لاحق اكتشفتُ أن تاريخ ميلادي الحقيقي هو 1923. ولدتُ عندما جاء الفلاحون. عدنا إلى تشوكوروفا في أكتوبر. هذا أمر محقّق. عندما كنتُ في الرابعة والنصف من عمري، رأيت مقتلَ والدي وهو يصلّي في جامع في “وان” على يد أخي بالتبنّي يوسف، وقد طعنه بالسكين في قلبه. أنا كنتُ إلى جانب والدي عندما كان يُصلي. كان ينزف من الصباح حتى المساء، فبكيت. من بعدها أصابني التعثر في الكلام “التأتأة”، وإلى أنْ وصلتَ إلى الثانية عشرة من عمري كنتُ أتحدُّثُ بصعوبة. في وحدتي كنت أغني أغاني تركية. وأخذت في الإلمام بالقراءة، وكنتُ أثناء قراءة الكتب، لا أتلعثم قط. لا أتذكُّر على الإطلاق، متى وكيف حدث؟ قلت لمعلم قرية برهانيا، السيد رضا لقد جئت قبل محمد، وجئت للقراءة. قال “فليكن” ولكن أنت حذاء! هل لديك رأس؟ قلت لا، والقلم والدفتر، هذا أيضًا لا، والملابس ممزقة. عليكَ أنْ تقرأَ وتكتبَ في ثلاثة أشهر، فلن أسمح بأن تزعجني كثيرا”. أقسمتُ بالله لن أكون في ورطة لثلاثة أشهر؟

• الحرب هي إبادة جماعية

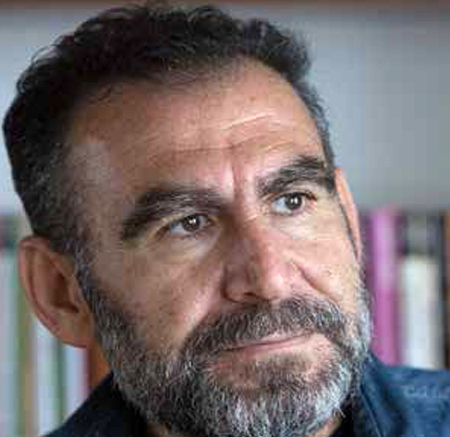

يشار كمال

الحرب إبادة جماعية، وهذا لا ينطبق فقط على الحرب العالمية الأولى والثانية. وكذلك كانت الحرب العالمية الثالثة. في هذه الحرب التي كانت تُسمَّى بالحرب الباردة، انقسم النّاس إلى قسميْن وثلاثة وأربعة. ولم تنته بعد. في مكان تنتهي وفي مكان آخر تبدأ. والدولة المنتجة للسلاح تؤثّرُ كثيرًا على البلاد. فقد رهنوا حياتهم لإنتاج السلاح، وفي هذه الحالة يكسبون كثيرًا. وبهذه الطريقة لن تتوقف الحرب أبدًا.

الاحتفاء بعزيز نسين سوريا

في ذكرى مرور الذكرى الأولى لرحيل المترجم السُّوري الرّاحل عبدالقادر عبداللّي (1957- 2017)، كان الاحتفاء باذخا حيث جاء الاحتفاء بعبدالقادر عبداللّي على مستويين الأوّل عبر احتفالية نظمها “تلفزيون سوريا” ومكتبة “الشبكة العربية للأبحاث والنشر”، عقدت بمقر مكتبة الشبكة في حي الفاتح في قلب إسطنبول، تحدث فيها أصدقاء عبدالقادر عبداللي، وزوجته سميرة بيراوي، تحدثوا جميعًا عن علاقتهم بالكاتب الراحل وعن أعماله. والاحتفاء الثاني كان بصدور كتاب “تركيا بعيوني” لصديقه محمد حقي صوتشين. وقد أدار الجلسة الكاتب السُّوري خطيب بدلة، حيث أشار إلى دور عبدالقادر في نشر الثقافة التركية إلى العربية، كما عبر عن سعادته لأن “الكتّاب الأتراك كانوا محظوظين بوجود عبداللّي الذي أوصلهم إلى الملايين من القرّاء العرب”، وأشار إلى منجز عبدالقادر في الفن والترجمة والتشكيل وكذلك عن بداياته في مدينة إدلب في الثمانينات ولوحاته السيريالية كما وصف عبدالقادر “بالشخصية الغريبة والإشكاليية” وحكى عن صداقة جمعته به منذ عام 1987. كما أوصى قبل تقديم المتحدثين بضرورة ترجمة أعمال عبدالقادر إلى التركية.

فتحدثت سميرة بيراوي زوجة عبدالقادر، عن صفة الإنسان فيه، وعن أعماله خاصّة في الفن التشكيلي وعدّدت إنجازاته، والأهم أنها تطرقت إلى علاقته بأسرته التي وصفتها بأنها كانت مثالية وديمقراطية إلى حدّ بعيد، حتى أنّها وصفته بقولها “بابا قبل أن يكون زوجي” ثم تحدثت عن “عبدالقادر الكاتب والفنان التشكيلي الذي ترجم 80 كتابا، ورسم أكثر من 50 لوحة فنية (سرياليّة) وكتب أكثر من 1000 مقال صحافي، كما ترجم الدستور التركي إلى العربية، عندما كان يعمل في مكتب الدراسات الاستراتجية في دمشق.

وأشارت أيضا إلى أن حياة عبدالقادر متميزة بأربعة فنون هي: الرسم والترجمة والنقد والفن الرابع هو العشق فكان عاشقا للصديق، وقد رسم أفضل اللوحات. وأشارتْ إلى دور والدته في تشكيل وعيه وإثرائه، بعد اكتشافها موهبة الرَّسم عنده وهو في الصف الحادي عشر في المدرسة، خاصّة وأنها كانت فنانة من نوع خاص، حيث كانت تجيد الحياكة والتطريز. ومن ثمّ وجّهته إلى الدراسة أوّلا، وأقام أوَّل معرض له في ثانوية المتنبي 1974 بإدلب، وبعد نجاحه في البكالوريا، وعندما أراد أن يتقدّم إلى كلية الفنون فشل في امتحان القبول، فوجهه حينها والده إلى مصر لدراسة الفنون، ولكن نظرا لزيارة السّادات إلى إسرائيل تمّ طرد كلّ الطّلاب العرب، ولكن كانت رغبة والده دراسة الطب، فأرسله إلى تركيا، إلا أن عبدالقادر توجّه إلى جامعة معمار سنان ونجح في امتحان القبول، في قسم الديكور. كما تطرّقت إلى حياته الأسرية وعلاقته الديمقراطية بأبنائه، وأيضا حياته العملية ومشاركته للأسرة أثناء عمله في الترجمة.

ثمّ بعد أن عقّب الكاتب خطيب بدلة رئيس الجلسة على كلمة زوجة الراحل، وأثنى فيها على ما جاء بها من معلومات مجهولة عن عبدالقادر لأصدقائه الحميمين، أعطى الحديث لصديقه الكاتب والإعلامي السوري عدنان عبدالرزاق الذي رافقه خلال مراحل مرضه الأخيرة. وأشار عبدالرازق في كلمته المقتضبة إلى أنه كتب كثيرا عنه، ومعظم ما يكتبه يمتاز بالعاطفة نظرا لحميمية العلاقة. وقد أشار إلى أهمية الفترة الأخيرة في حياة عبدالقادرة لدرجة أنه كان يرفض فكرة الموت. فحسب تعبيره فإن “عبدالقادر كان لا يتّفق مع فكرة الموت، حيث أنجز مقالا صحافيا قبل وفاته بيوم واحد، ولم يتوقف عن الكتابة والترجمة طيلة وجوده على سرير مرضه الأخير، فكان دائما يطلب منّا جهاز (اللابتوب) ليكتب، ودائما ما يسألنا عن الأحداث الجديدة في حال فاته خبر ما”. وحسب قوله “بصراحة تامة، لقد كان عبدالقادر مكتبة كاملة في زمن قياسي عجيب، حيث أنه استطاع خلال سنيّ عمره القليلة نسبيا ترجمة 80 كتابا من أمهات الكتب الأدبية التركية، وأكثر من 10 مسلسلات تلفزيونية فضلا عن اللوحات والمقالات والأعمال النقدية، ورغم كل ذلك لم يكن عبدالقادر من الذين يتحدثون عن إبداعاتهم وإنجازاتهم، في الوقت الذي نجد العديدين ممن يمتلكون جزءا بسيطا ولا يذكر، مقارنةً بنتاج عبدالقادر، قد شكّلوا شبكة كبيرة من العلاقات المعقّدة”.

كما أشار الكاتب عدنان عبدالرازق إلى أنّ شخصية عبدالقادر مركّبة، فهو شخصية بسيطة، ومن يعرف عبدالقادر ربما يُصدم فيه، فهو على مستوى الشكل يبدو كشخص متجهّم، وإن كان في داخله شخص حنون، كما أنه عنيد فهو يخسر حقوقه دائما. ومع الأسف كان عبدالقادر لديه صداقات لأدباء أتراك قبل قدومه إلى تركيا، وكانوا يترددون على زيارته في إدلب ودمشق، وكان هؤلاء الأصدقاء من اليسار التركي، وعندما قامت الثورة السورية، وأعلن عبدالقادر انحيازه للثورة السورية مع الأسف قاطع هؤلاء عبدالقادر، لدرجة أنه كان يتعذب لخسارته هذه الصدقات. وانتهى بسؤال هل – في هذا الزمن الرخو- هل من المنطق أن يعيش عبدالقادر كما عاش بمبدأية زائدة وبعصامية؟ فكما ذكر كان عبدالقادر يخجل من أن يقول إنه كاتب أو فنان، وعلى النقيض هناك مَن يمتلك القليل من نتاج عبدالقادر إلا أنه استطاع أن يصنع مكاتب ترويج وعلاقات عامة.

عبدالقادر عبداللي

كما تحدّث المترجم والأكاديمي التركي، محمد حقي صوتشين الذي وصفه في بداية حديثه بأنه “عزيز نسين سوريا” فقال “نحن نسمّي عبدالقادر عبداللي (عزيز نسين سوريا) وأعتقد أن السوريين كذلك يسمُّونه ذات التسمية، وعبدالقادر هو إنسان متعدّد المواهب، المترجم والفنان التشكيلي والكاتب والأديب، وتخليد ذكراه اليوم يستوجب منّا تجاوز المأتَم وأن نركّز فيه على أعماله العظيمة التي قدّمها من خلال تراجمه الأدبية التركية وقدمها إلى السّاحة العربية”، واستمرّ في حديثه قائلا إن “كلمته ستشمل محورين الأول، هو إنتاجه من الترجمة والثاني عن كتابه الجديد بعنوان “تركيا بعيوني”. وأشار إلى أن “المتابع لأعمال عبدالقادر المترجمة يلاحظ أنه ترجَم لأسماء تُمثّل جميع أطياف الأدب التركي؛ من أدبٍ ساخر، وواقعية اشتراكية وواقعية سحرية، وأدب بوليسي وسرد تاريخي وكذلك أعمال تاريخية غير أدبية. وضرب أمثلة على هذه الأنواع التي ترجمها كل على حدة، فمن الأدب الساخر (ترجم أعمالا مهمة لعزيز نسين (6 أعمال) ومظفّر إيزغو (3 أعمال) وخلدون طانير (3 أعمال) والأخير هو كاتب مسرحي وقصصي ساخر، وأستاذه في جامعة معمار سنان. وعدّد لهذه الأعمال التي ترجمها عبدالقادر، وكم كتابًا ترجم لكل كاتب. ومن الأعمال الواقعية الاشتراكيّة لكتاب مثل: أورهان كمال (3 أعمال) ويشار كمال (5 أعمال) وفقير بايكورت. كما لفت الانتباه إلى أن عبداللّي قام بترجمة روايتَين تُعالجان أزمة الهوية التركية بين الشرق والغرب وتُعتبران نقطةَ تحوُّل في تاريخ السرد التركي هما “معهد ضبط الساعات” و”طُمأنينة” لأحمد حمدي طانبينار الذي مهّد الطريق – حسب قوله – لروائيين مرموقين مثل أوغوز آتاي وأورهان باموك. وإن أشار إلى أن هذه الأعمال لم تلقَ الاهتمام والدراسة في النقد العربي. ولفت صوتشين إلى أن ترجمات عبداللّي لم تقتصر على السرد، بل امتدّت إلى الشعر التركي بمراحله المختلفة؛ إذ ترجَم جميع أعمال أورهان ولي كانيك الذي يُعدّ من أبرز شعراء حركة “غريب” أو (الجديد الأوّل) التي ظهرت في الأربعينات في القرن الماضي، التي حاولت تطوير مفهوم شعري جديد من خلال معارضة قوالب الشعر القديم، وهو ما فتح آفاقا جديدة أمام الشعر التركي المعاصر، تتميّز بالعفوية والوضوح، وخلق جماليات شعرية دون الرجوع إلى الوزن والقافية ومحسنات لفظية قد تؤدي إلى التشاعر. ومن أعماله الواقعية السّحرية ترجمته لأعمال لطيفة تكين وأليف شفق والأخيرة روايتها “قصر القمل”. وبالنسبة للروايات التاريخية هناك قائمة طويلة من الأعمال تضمُّ أسماء: أحمد أميد ومراد تونجير وخليل إبراهيم أوزجان وسركان أوزبورون وإسكندر بالا وإيشيك سوكان وأوكان تِرْياكي أوغلو وسيبل أوز أرصلان وغيرهم.

وعن أدب ما بعد الحداثة فضرب المثال بالكاتب الحاصل على جائزة نوبل أورهان باموك، فقد ترجم له عبداللي تسعة أعمال. إضافة إلى أعمال تاريخية غير أدبية للمؤرخ التركي إيلبير أورطايلي الذي ترجم له أربعة كتب هي: القرن الأطول للإمبراطورية، والعثمانيون في ثلاث قارات، والعثمانية آخر الإمبراطوريات، وأخيرا نحن وتاريخنا.

وفي إشارة إلى دوره في الترجمة قال حقي: إننا نلاحظ في هذه الترجمات وبخاصة الأعمال الروائية أن عبدالقادر قدّم توازنا ممتازا في استخدام استراتيجيات: التدجين والتغريب، وهو في كل الحالات يحترمُ ثقافة المصدر، وينقلها بطرق حكيمة وبأسلوب سلسل إلى اللغة العربية، فلا نجد تشويها للنص المصدر من خلال التدجين لاعتبارات أيديولوجية وسوقية.

وعن الكتاب الجديد الذي أصدره صوتشين بعنوان “تركيا بعيوني” الذي جاء في 256 صفحة من القطع المتوسط، وهو المحور الثاني من كلمة صوتشن، قال “إن الكتاب يضمُّ مقالات عبدالقادر على مستوى الثقافة والأدب والفنون والترجمة، وهذه المستويات تكوّن المراحل الرئيسية التي تألفت منها فصول الكتاب، الفصل الأول جاء بعنوان (أضواء على الفكر والثقافة) وهي عبارة عن مقاربات عبدالقادر عبداللي المتنوعة في الآداب والفنون التركية، أما الفصل الثاني فيحوي المقالات والدراسات النقدية انطلاقا من الأعمال الأدبية التي ترجمها عن التركية، ومن بينها الأدب النسوي التركي العثماني الذي لم يسبقه أحد في تناولها، أما الفصل الثالث فقد تناول فيه الجانبين النظري والعملي في أعمال الترجمة حيث يلقي الضوء على إشكاليات الترجمة بين العربية والتركية وعلى الأخص ترجمة الرواية وترجمة القرآن الكريم. لذلك لم يترك عبدالقادر للمكتبة العربية مصدرا ثقافيا مهمّا فحسب، بل تَرك مادة مهمّة للباحثين الذين يتناولون الجوانب النظرية والعملية بترجماته باعتبارها معلومات مهمّة للغاية بتحديد معايير المترجم. وأنهى حديثه بقوله أتمنى أن يكون هذا الكتاب بداية لسلسلة من الأعمال التي تخلّد الميراث الثقافي الضخم الذي تركه الكاتب والمترجم والفنان التشكيلي عبدالقادر عبداللي الذي هو بمثابة نافذة متسعة على المشهدين التركي والعربي، وختم بنص قصير لمحمود درويش “هزمتك يا موت”.