البحث عن يوتوبيا جديدة بعيدًا عن الأرض

تشير إحدى شخصيات وليم فوكنر (1897 – 1962) إلى استحالة موت الماضي، بل تؤكد أنه حاضر بكل تجلياته على عكس ما يتخيّله البعض، فعلى حدّ قولها “الماضي لا يموت أبدًا، بل هو حتى ليس بماضٍ انقضى وزال حسب“، قد يكون الماضي حدثًا أو شخصية من الشخصيات، ومن ثمّ تسهل استعادته، وهو الأمر الذي فطن إليه الروائيون، والنقاد على حدٍّ سواء، فتناسل الروائيون (روائيو ما بعد الحداثة) مع حكايات عديدة سابقة، استعاروا منها شخصيات مرويّاتهم، وقاموا ببناء نصٍّ مُتخيّل على المتخيّل، وفي المقابل وَجد النّقاد لذتهم – إذا استعرنا مفهوم لذة النص عند رولان بارت – في تأطير هذه المسائل، فوصفوها بأوصاف عِدّة مثل: القص الشارح (Métafiction) تارة، وما وراء القص تارة ثانية، والميتاسرد أو “قص القص” تارة ثالثة. أوّل مَن استخدم المصطلح هي ليندا هتشيون ووصفته بأنه “سرد نارسيسي… فهو عملية قص القص أو حكي الحكي أو رواية الرواية“.

الميتاسرد

يأخذ القص الشارح أشكالاً متنوِّعة كوجود تخييل فوق التخييل الأصلي، أو تعليق النص على نفسه وطريقة سرده وهويته، وبذلك يمتلك النص وعيا ذاتيّا يكسر الحاجز بين الواقع والخيال. كما أن الكتابات التي نهضت على شخصيات من مرويات قديمة، وأعادتها عبر متخيّل جديد (فنيًّا وسياقيًّا)، كثيرة ولا تقف عند عصر بعينه، بل هي متجذرة في الماضي وأيضًا ممتدة في الحاضر، قد تصل إلى رواية “بحر سارغوسو الواسع” (1966) للكاتبة جين ريز، والتي أعادت فيها حكاية “جين إير” (1847) للكاتبة تشارلوت برونتي، وبالمثل قامت جين سمايلي بإعادة سرد مسرحية “الملك لير” لشكسبير في روايتها” الإيكرات الألف” (1991)، وصولاً إلى كاري جوي فاولر في روايتها “نادي قراءة جين أوستن” (2004) وقد عملت على اقتفاء أثر الروائية الإنكليزية جين أوستن (1775 – 1817).

الأمثلة كثيرة عالميّا وعربيًّا، فإلى جانب ما سبق هناك رواية الكاتب الأفغاني عتيق رحيمي “ملعون دوستويفسكي” (2011) والتي استعاد عبر خطها السردي الرئيسي شخصية “راسكولينكوف” بطل رواية “الجريمة والعقاب” (1866) لدوستويفسكي (1821 – 1881)، الذي قام بقتل المرابية العجوز، وبالمثل أعاد الروائي الفرنسي من أصول جزائرية كمال داود، فتح قضية مقتل العربي في رواية “الغريب” (1942) لألبير كامو (1913 – 1960)، فجاء نصه “ميرسو تحقيق مضاد“، أو “معارضة الغريب“، كإحياء للشخصية التي همّشها كامو في عمله، بل كانت بمثابة الثأر للجريمة البشعة التي قامها بها ميرسو بقلب بارد.

لا أريد أن أتوقف عند تفاصيل الروايات التي جاءت كاستعادة لأعمال سابقة أو بمعنى أدق كـ”متخيّل على متخيّل“، خاصّة أن الموضوع في حدّ ذاته مغرٍ من جانبٍ؛ ومن جانب آخر يطرح إشكالية قديمة – حديثة، غاية في الحساسية، تتلخص في أصالة الإبداع، وما يرتبط به من مسألة نقاء الإبداع، وهو الأمر الذي يؤكد أن الرواية – على نحو ما ذكر روبرت إيغلستون – “نص إبداعي وليس شيئًا حقيقيًّا“.

في انتظار العودة

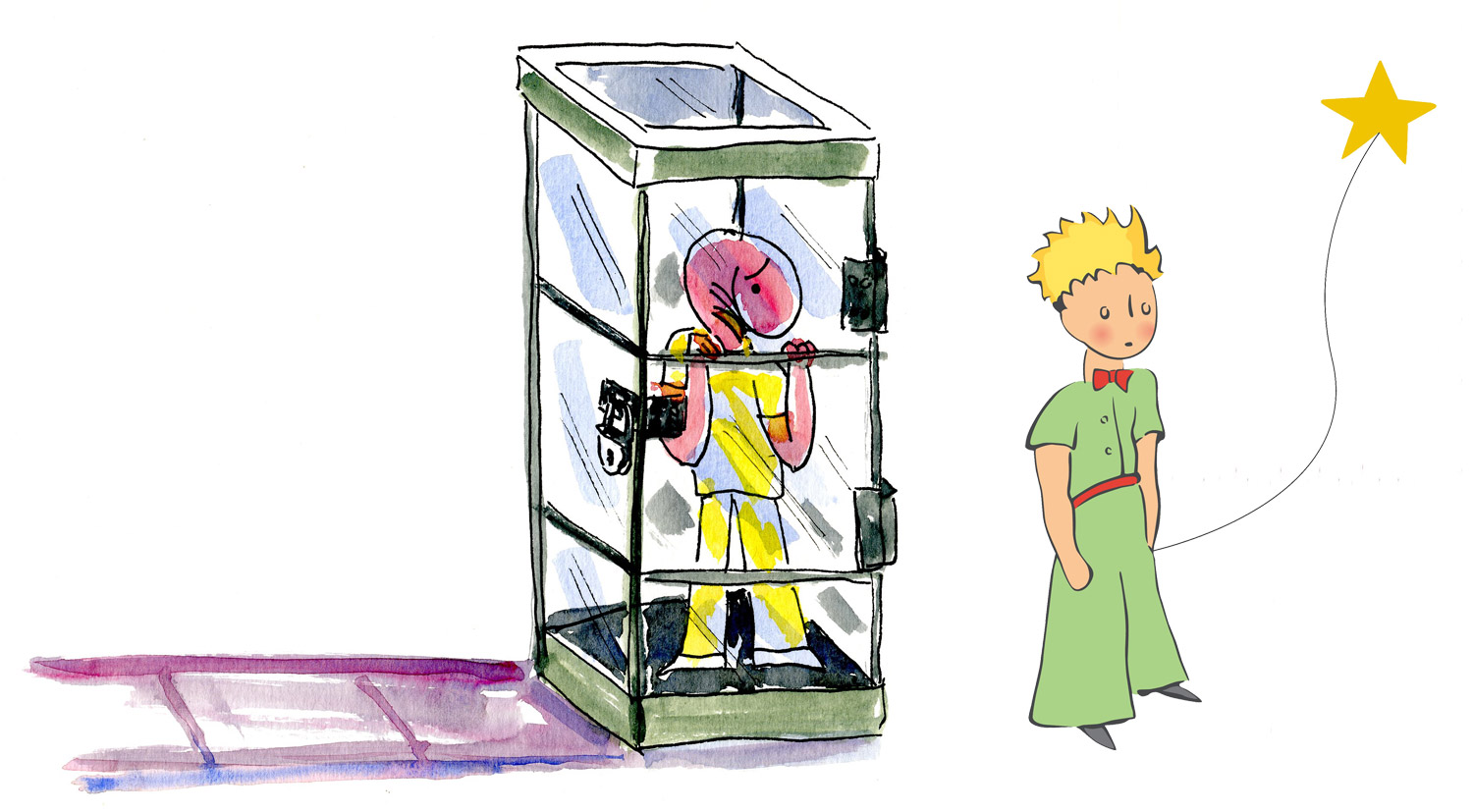

لا تبعد كثيرًا رواية الكاتب والفنان الأردني نبيل أبوحمد “شيخوحة الأمير الصغير” (2021) الصّادرة مؤخّرًا عن الدار العربية للعلوم ناشرون، عن تيمة التناص مع حكاية قديمة، واستحضار إحدى شخصياتها، ووضعها في سياق غير السياق الذي وُجدت فيه، زمن المروية الأولى؛ إذْ يستحضر المؤلف أبوحمد شخصية “الأمير الصغير” بطل رواية “أنطوان دو سانت إكزبوري” (1900 – 1944)، ولكن بعد أن فارق مرحلة الطفولة، وصار شيخًا، صقله الزمن تجربة وخبرة، دون أن تُفارقه الحكمة التي لازمته وهو طفل.

في حقيقة الأمر لم يكن الاستحضار عبثيًّا، أو مجرد الكتابة على الكتابة، بل هو استجابة لرسالة مُضمرة ختم بها أنطوان دو سانت إكزبوري مرويته. ففي نهاية رواية “الأمير الصغير” (1943) بعد مرور ست سنوات على رحلة الطيار ولقائه بالأمير الصغير، يُقرُّ الطيار بأنه (أي الأمير الصغير) عاد إلى كوكبه، وفي ذات الوقت يتذكر أن “الكمامة التي رسمها له، نسي أن يضيف إليها الحزام الجلدي، وبالتالي لن يستطيع إلصاقها بالخروف”.

وفي غمرة هذه الذكرى المبهجة، يترك لخياله العنان في أن يجنح بالتصورات عبر تساؤلات مستقبليّة عما سيؤول إليه مصير الأمير، وأيضًا مآل كوكبه، فيتساءل: ماذا وقع على كوكبه؟ ومن فرط شغفه بمعرفة ما سيكون عليه مصير هذا الأمير، ينفتح خياله على احتمالات عدّة من قبيل “قد يكون الخروف أكل الزهرة!” ثم ينفي هذا الاحتمال قائلاً “بالتأكيد لا! إن الأمير الصغير يُحكم إغلاق الغطاء الزجاجي على زهرته كل ليلة، ويراقب خروفه جيدًا”. ومرة ثانية يفرط – أكثر من المتوقع- في الخيال، ويقول محدثًا نفسه: “قد يحدث أن نسهو مرة، ويكون هذا كافيا! قد ينسى ذات مساء وضع الغطاء الزجاحي أو قد يخرج الخروف ليلاً من دون ضجيج… فتتحوّل كل الجلاجل إلى بكاء” (الأمير الصغير ص 95).

ومع عجزه عن الإقرار بمصير الأمير وخروفه، يتوجه إلينا نحن القرّاء، باعتبار أن النص لا يكتمل إلا في وجود قارئ يملأ فجواته (Gaps) حسبما أقرت نظرية التلقي، ويدفعنا إلى تخيّل مصير الخروف والزهرة هكذا “انظروا إلى السماء وتساءلوا: أأكل الخروف الزهرة؟ نعم أم لا، وسترون كم سيتغير كل شيء…” (الأمير الصغير ص 95). وتعبيرًا عن أمله في تحقيق أمنيته بالعثور على الأمير الصغير، يرسم – في نهاية الرواية – لوحة للسماء “بها نجمة وأرض فارغة“، كمرشد ودليل لمن يأمل أنْ يُحقق حلمه، مُحدِّدًا له (لهم) موضعْي اللقاء والاختفاء هكذا “هنا ظهر الأمير الصغير، وها هنا أيضًا اختفى“.

ومن فرط إيمانه بعودة الأمير الصغير(التي هي أشبه بإيمان بينيلوبي زوجة البطل الإغريقي أوديسيوس في الأوديسة، وهي تغزل، بعودة زوجها من الحرب التي طالت عشرات السنين) مرة ثانية يطلب في رجاء “انظروا إلى هذا المنظر بانتباه، حتّى إذا ما سافرتم يومًا إلى الصحراء في أفريقيا، كنتم واثقين من التعرّف عليه، وإذ حدث ومررتم من هنا، أتوسّل إليكم ألا تسرعوا، وانتظروا قليلاً تحت النجمة تمامًا، فإذا ما قصدكم طفل، وإذا بدا ضاحكًا، وكان شعره بلون الذهب، وإذا لم يجب لو سألتموه، فإنكم ستعرفون مَن يكون”، يتواصل رجاؤه، فالأمل يحدوه بعودته لذا، نراه يتوسُّل لمن يتوهم أنهم سيلتقوه ناصحًا “كونوا إذن لطفاء! ولا تتركوني في غابة الحزن... اكتبوا لي بسرعة بأنه رجع…” (الأمير الصغير ص 96).

عودة الأمير

ظللنا نقرأ الرواية، جيلاً بعد جيل، دون أن نأخذ الدعوة على مَحمل الجدّ، ننظرُ إلى السماء، لكن لم يشغلنا ما هو مصير الأمير الصغير، أو حتى نتساءل: هل فعلا أكل الخروف الزهرة أم لا؟ ظلت رسالة أنطوان دو سانت إكزبوري مفتوحة على رهانات كثيرة، وفي ذات الوقت لم تجد استجابة حقيقية، وبعد مرور أكثر من سبعين عامًا على صدور رواية “الأمير الصغير” يأتي الكاتب والفنان الأردني نبيل أبوحمد، ليلتقط الرسالة (المُضمرة)، ويتابع مصير الأمير في شيخوخته، بعد أن قادت الصُّدفة بطله (رائد الفضاء) لأنْ يصعد إليه في كوكبه، ويرى كم فعلاً تغيّرت الأشياء!

يستحضره في سياق مُفارق للسياق الذي بُنيت عليه المروية الأولى، فيصعد رائد الفضاء – وهو ابن كوكب الأرض في مروية “شيخوخة الأمير الصغير” إلى الفضاء – في رحلة عكسية لرحلة الأمير، الذي كان متواجدًا على كوكب الأرض في صحراء أفريقيا – في مهمّة إصلاح مرصد على كوكب القمر، وبينما سفينته الفضائية التي تشبه الصاروخ في طريقها للمهمة، تصطدم بجسم صُلب بعد أن تعطّل مؤشر المواقع على الكمبيوتر، وكادت تتعرض للخطر لولا أنّها انجذبت إلى الكوكب الصغير، وبعد علاجه، وتدعيمه ببعض الأنزيمات التي تُساعده على التكيّف للعيش على هذا الكوكب شديد الحرارة، تكون المفاجأة بأن “الأمير الصغير” يعيش على هذا الكوكب، وسوف تُتاح له رؤيته، وبالفعل يلتقيه بعد أن مرّ الزمن دورته، فصار كهلاً، وإن احتفظ بصورته (الشكلية) التي رسمها له أنطوان دو سانت إكزبوري. وهو الأمر الذي يستدعي أسئلة عديدة، من قبيل:

• هل يمكن تخيّل صورة الأمير الصغير على غير تلك الصورة التي شكّله عليها أنطوان دو سانت إكزبوري، بما تحمله صورته في مخيلتنا من براءة ونقاء مقارنة بعالم الكبار؟

• ما الحمولات التي يودُّ الكاتب أن يُحمّلها للشخصية القديمة في صورتها الجديدة؟

• هل الرسائل التي حَمَلها الأمير الصغير في المروية الأولى فقدت فاعليتها، ومن ثمّ نحتاج إلى رسائل جديدة تتناسب مع المتغيرات التي حدثت بدخولنا الفضاء السبراني، وهيمنة عالم التكنولوجيا؟

• هل من الممكن أن يكون الفضاء هو البديل لصُنع عالم مثالي، بعدما فشل الإنسان في إعادة الأمان والسلام النفسي لأفراد مجتمعه؟

لا أستطيع أن أجزم بجواب قطعي – سواء بنعم أو لا – لهذه التساؤلات، إلا بعد قراءة الروايتين معًا، لمعرفة ما هي أهم التقاطعات والمرتكزات بين العملين، وفي الوقت ذاته، معرفة الفروق والاختلافات بينهما التي ستكون طبيعية بسبب فارق الزمن نفسه، وما أحدثه من نقلة نوعية في عالمنا.

وجهًا لوجه

نقاط التشابه بين العالميْن؛ عالم رواية “الأمير الصغير” لأنطوان دي سانت إكزبوري، وعالم رواية “شيخوخة الأمير الصغير” لنبيل أبوحمد؛ تتمثّل في حضور الشخصية المحورية (شخصية الأمير) مع الاختلاف في كونه طفلاً في المروية الأولى، وشيخًا كهلاً – في المروية الثانية – “لكنه ما زال نشطًا معافى ويقوم بتدريس تلاميذه كل ما يخص كوكب الأرض” (ص 14). ومن التشابهات أو التقاطعات بين العالميْن، أن الرسومات المصاحبة للحكايتين، هي من ابتكارات المؤلفيْن أنفسهما. التقاطع الثالث – وهو المهم في رأيي – أن المرويتين تنهضان على تيمة الفضاء الرّحلي (وإن جاءت الرحلة الثانية [من الأرض إلى الفضاء] معكوسة للرحلة الأولى [من الفضاء إلى الأرض]) وما يستدعيه هذا الفضاء الرحلي من أسئلة وملاحظة وتأمّل واستكشاف، ومقارنة وصولاً إلى العِبرة في النهاية.

أما بالنسبة إلى الاختلافات فهي كثيرة، فالأمير الذي كان مشدوهًا إلى عالم الفطرة والخيال، صار شيخًا تُحيط به التكنولوجيا، الغريب أنها من إبداع خيال الإنسان، الذي سخر منه الأمير الصغير في رحلته الأرضية، بسبب فشل هذا الخيال، في معرفة كنه رسمة ثعبان البوا واعتبرها قبعة، وهي مفارقة مهمة، فكأن الخيال الذي لم يَعتد به – بل وسَخر منه – إنسان كوكب الأرض، هو المسؤول عن هذه الطفرة التي تميّز كوكب الأمير الشيخ. ومن الفروق بين العالميْن أن عالم البداوة الذي رآه على كوكب الأرض، وقد فارقه إلى عالم الحداثة وما بعد الحداثة، حيث الوثبة التكنولوجية، وعالم الروبوتات واللامرئيات.

ومن الاختلافات ما يتصل بطبيعة الأمير، الذي كان هو الضيف، فتتبدّل الوظائف هنا ويأخذ الأمير الشيخ وظيفة قائد الطائرة في مروية “إكزبوري” ويقود البطل الأرضي (رائد الفضاء) في لعبة تبادل أدوار، إلى استكشاف كوكبه على نحو معاكس عندما تعطلت طائرة الرُّبان في الصحراء الأفريقية الكبرى على بعد ألف ميل من أيّ منطقة مأهولة وأثناء محاولته إصلاح العطب يخرج له طفل في السادسة من عمره، لا يعرف مِن أين أتى، ثمّ نعرف بعدها أنه قادم من كوكب لا يزيد حجمه عن حجم بيت عادي يُدعى “النجيمة ب ـ 602″ (وهو الأمر الذي لم يأخذ به نبيل أبوحمد، فسمّى الكوكب الذي التقى فيه الأمير “مونو صانيتو“). ومن لعبة الأدوار المقلوبة بين العمليْن، أنه في رواية إكزبوري طلب الأمير الصغير من قائد الطائرة المتعطلة في صحراء أفريقيا أن يرسم له خروفًا، هنا يحدث العكس فرائد الفضاء هو الذي يطلب من الأمير الشيخ، أن يرسم له الإنسان كما عرفه واكتشفه في زيارته لكوكب الأرض.

ثمة اختلاف جوهري هو الذي جعل – في ظني – من نص إكزبوري نصًّا أيقونة، حيًّا قابلاً للقراءة والتأويل من مستويات قرائية مختلفة، ماثل في الحكمة التي هي مرتكز النص الأول. فالطفل يستقي الحكمة من مشاهداته، فأثناء مروره على الكواكب الأخرى خرج بحكمة ردّدها كثيرا “إن الكبار عالمهم بالغ الغرابة“، “ولا شيء كامل في هذا العالم” كما قال الثعلب، الذي أثناء وداعه (للأمير الصغير) يخبره بسره قائلاً إننا “لا نُبصر جيدًا إلا بالقلب والشيء المهم لا تراه العين“. ولما تجوّل في كوكب الأرض وقد التقى الثعبان والزهرة والثعلب وعامل التحويلة وبائع الوهم (بائع أقراص تهدئة العطش).

وقد تنوّعت الحكمة بتنوّع مصادرها، فعن الثعلب يأخذ “الجوهر مختلف عن العين“، وعن عامل التحويلة، وهو يلخّص حالة السعي واللهاث التي – بحكم موقعه – يَرى عليها المسافرين والعائدين، ومع هذا “فلا أحد سعيد حيثما هو كائن“. أما بائع الوهم فيُلقِّن الطيَّار الذي أوشك ماؤه على النفاد درسًا مهمّا، فيرشده إلى نبع الماء لا إلى أقراص تهدئة العطش، وفي طريقه إلى رحلة البحث عن الماء في الصّحراء، يهتدي إلى حكمة مفادها “أن ما يُجمِّل الصحراء أنها تخبئ بئرًا في مكان ما”، وهي أشبه بفعل تحريضي على الاكتشاف والاستمتاع بلذة الرحلة وأسرارها. أما نص “شيخوخة الأمير الصغير” فالحكمة لا أقول غائبة، لكن – على الأقل – ضئيلة، ربما لأن الآلة هي المسيطرة على الكوكب، وأن كل شيء صناعي – بما في ذلك العشق الذي يأتي وفق قواعد وشروط مسبقة – فغاب الإحساس بوقع الحياة، ومع هذا فيمرِّر أقولًا عن اليقين والانصات إلى النفس، والعودة إلى الأصول.

العالم المثالي

كما أن فضاء رواية “شيخوخة الأمير الصغير” يختلف في طبيعته عن كوكب الأرض ليس في عالمه وأجوائه ونظامه – كما سنعرف – وإنما أيضًا في عدد ساعاته فعدد الساعات عليه اثنتا عشرة ساعة، ستة للنهار وستة لليل، أما النوم فيكفي ثلاث ساعات، وكذلك يختلف في نظامه الغذائي، حيث أفراده نباتيون، والمشروبات فيه مشعة مثل إكسير زهرة الأوكوراتا، وهي نبتة مشابهة لدالية العنب، وأحيانا عصير ثمرة الجيتوماكا التي هي شبيه بثمرة الخروب، وغيرها.

ثمة فارق آخر، ففي رواية “الأمير الصغير“، يتخذ الطفل من مسار الرحلة – المؤقتة – على كوكب الأرض، ومن اصطحاب قائد الطائرة لها، مجالاً أرحب لاستكشاف عوالم الكواكب الأخرى وتباين حجمها وسكَّانها، وهو فارق مهم، حيث قائد سفينة الفضاء في رواية “شيخوخة الأمير الصغير” لا يستكشف سوى كوكب الأمير، خلال مدة إقامته التي لا تتجاوز ثلاثة أيام هي مدة إصلاح مركبته الفضائية، في حين أن الأمير الصغير بقي على الأرض لمدة ثمانيّة أيام. فاستطاع أن يوسِّع من منظوره لكوكب الأرض مقارنة بالكواكب الأخرى، لذلك جاءت رؤيته لمعالم الكواكب الأخرى، أشبه بسخرية من واقع عالم الكبار الذي يُهيمن ويسيطر على هذه الكواكب – بحكم مواقعه المختلفة – بالاستحواذ والأنانية، والعبث وصولاً إلى كوكب الأرض الذي هو خالٍ من البشر على اتساعه، فلا يصادف عليه إلا الثعبان ثم يعبر الصحراء فلا يعثر إلا على زهرة بثلاث بتلات.

على النقيض تمامًا تغيب في كوكب الأمير الشيخ، السُّلطوية التي كانت سائدة في كوكب الأرض، ويقع سكان الكوكب جميعًا تحت سُلطة أنظمة تشرف عليها أجهزة الروبوتات، وهو ما يصيب رائد الفضاء بدهشة لا تقل عن دهشة الطفل/الأمير الصغير، مع الفارق أن دهشة الطفل مصحوبة بسخرية واستنكار، في حين دهشة قائد السفينة مصحوبة بإعجاب، مُضْمِر لسخرية من عالم كوكب الأرض، الذي لا يجد له موطئ قدم في المقارنة. فمنذ لحظة اصطدام مركبته الفضائية، وتعامل الأجهزة معها ومعه، يتحوّل الراوي إلى عين كاميرا، فينقل لنا عالما سابحا في التكنولوجيا والخيال لا دخل فيه للأيدي البشرية، عالما يتحرك بالأزرار، يؤدي أفراده (بشر، وأجهزة تكنولوجية) أدوارهم بمهارة فائقة، دون خطأ أو مجرد احتمال خطأ، عالما متواصلا لكل عضو فيه دوره الذي لا يتجاوز فيه دور الآخر، بل يأتي مكملاً له، على نحو ما شاهد في مشهد أعضاء البرلمان الذين يحملون بعضهم بعضًا.

هكذا يهيئ الراوي المتلقي إلى عالم مُفارق لعالم رواية “الأمير الصغير” وكأنها النبوءة التي أقرّ بها الراوي في الرواية، بأن العالم سيتغير، وهو ما حدث بالفعل. فلم يعد مكانًا للخروف أو الصندوق أو حتى الزهرة، بل لا يوجد فيه بشر من عينة الحاكم المستبد المتوهّم أن كل الناس رعايا له، “وعلى النجوم أن تطيعه“، أو الرجل المُعجب بنفسه مع أنه الوحيد على الكوكب، أو حتى السّكير الذي يَسكر لينسى سكره، وبالمثل لا وجود لرجل مشعل المصباح الذي يشير إلى الإنسان الذي ينفذ الأوامر آليًّا، لا يوجد مثل هذا أو ذاك وإنما عالم الروبوتات (مع أنها تنفذ التعليمات آليًّا) والأجهزة والمباني الشاهقة.

العالم الذي يواجه رائد الفضاء هو عالم مثالي بامتياز، يُفارِق العالم الأرضي الذي هو قادم منه، من حيث طبيعته التكوينيّة (فالمباني في تشكيلها تأخذ طابعًا رأسيًّا، بسبب صغر مساحة الكوكب، في مقابل اتساع مساحة الفضاء)، ومن حيث طبيعة تشكيل أُناسه المغايرة لطبيعة الإنسان على كوكب الأرض (فأفراده يحملون رؤوسًا على هيئة علامة استفهام وتساؤل، وهو المحك الأساسي الذي تُشدِّد عليه المرويتان، فالقيمة الأساسيّة للمعرفة – كما يؤمنون – تكمن في الشك واستمرارية السؤال)، وأيضًا في القوانين (السياسية والاجتماعية) المُنظِّمَة لنمط الحياة فيه. بل طبيعتهم أيضًا تختلف فهم نباتيون، وهذا كاشف لإنسانيتهم المفرطة، فهم – جميعًا – يؤمنون بأن قتل الحيوانات وأكل لحومها يحوّل الإنسان الى قاتل.

عالم من الغرائب

كما أن النسق الذي يُشكّل حياتهم الاجتماعيّة والسياسيّة، مفرط في المثالية، فسياستهم الخارجيّة لا تقوم على الأطماع، أو كراهية الآخر، لذا “فهم لا يمتلكون جيشًا ولا استراتيجية دفاع”، ولا يعني هذا أنهم غير مُحصّنين من أيّ اعتداءات خارجيّة، فعلى العكس فطبيعة الكوكب الحرارية تمثّل جبهة دفاع قوية لمجابهة جموح أيّ متهور. والقوانين المنظِّمة لحياتهم تعتمد المساواة بين الجميع، كما أن الديمقراطية هي النهج السائد في إدارة الحُكم، فالمتحكم في الحياة السياسية: هما حزبان، حزب الشمس وحزب النور، والحزبان مكملان لبعض، ويتبادلان الأدوار، إذا جاء الأول في الإدارة، مارس الثاني سُلْطة المعارضة والتقويم. وتتجلّى الديمقراطية في أشدّ صورها مثالية، في نموذج مَبنى البرلمان الشفاف، في إشارة دالة على هيمنة مبادئ الشفافية. الغريب – هنا – أنه مع هذه التكنولوجيا المفرطة (والمهيمنة والتي تتدخل في كل شيء) إلا أنهم يحتكِمون إلى العُرف فلا قوانين تُنظم شؤون حياتهم، وإذا حدثت جريمة – مع أن حدوثها نادر جدًّا – يأخذ العقاب شكلًا بدائيًّا أشبه بالتجريس في الثقافة الشعبيّة.

السّمة الغالبة لهذا العالم أنّه عالم يعيش مُتحرِّرًا من الأعراف المُكبّلة لحركته وحريته وحقّه في الاستمتاع بالحياة – فعلى حدّ تعبير الأمير الشيخ – “نحن مخلوقات عُليا تستحق الرفاهية والعيش المثالي”، في إشارة – ضمنية – إلى عالم الأرض النقيض حيث كل شيء يدعو إلى الانسحاب من الحياة، بل هو قتل لروح المثابرة والعمل، فأفراد هذا العالم يعيشون بفلسفة مفادها “طالما نحن خلقنا فلماذا لا نُمارس وجودنا بمتعة مميزة تجعل من مشوارنا في الحياة فرصة تحقيق الهناءة الكاملة” (ص 55) وهذا ما يُقارب اليوتوبيا أو العيش في الجنة.

الغريب – أيضًا – أن حرية الآخرين في هذا الواقع تكون على حساب الفرد ذاته، فبدلاً من احتشام العشاق يجب على العابرين في الحديقة ارتداء نظارة “منعًا لإحراج الآخرين. ولجمًا لحرية تصرفاتهم العشقِيّة من خلال تلصُّص أعيننا” (ص 57).

صورة نمطية

لا يغيب حضور واقع كوكب الأرض بما فيه من ذكورية واستبداد وظلم ونظام طبقي في عالم الكوكب المضيف، على الرغم من عدم استدعائه مباشرة باستثناء عندما طلب رائد الفضاء من الأمير الشيخ (في لعبة قلب للأدوار، حيث في مروية إكزبوري الطفل الصغير هو الذي طلب من ربّان الطائرة أن يرسم له الخروف والزهرة) أن يرسم الرجل والمرأة، وبالفعل يرسم، لكن الفارق أن أدوات الرسم تغيرت، وهو ما يشي بالفارق الزمني وهيمنة التكنولوجيا، فيخرج الأمير من بنطاله “كمبيوترًا صغيرًا بحجم الهاتف النقال، وبقلم معدني دقيق أخذ يرسم على شاشته”.

جاءت الصورة التي رسمها (الأمير الشيخ) تحمل انطباعات سيئة عن عالم الأرض وعلى الأخص إنسانه، فالصُّورة احتوت على ثلاثة أشياء لكنها مفزعة، بمعنى أدق تشوّه الإنسان وتجعله شخصًا متوترًا يركز على غرائزه الأساسية (الأكل) والجنس (إثبات الذكورة) أكثر من تركيزه على التفكير والإبداع، وهو الأمر النقيض لصورة الكائنات على هذا الكوكب. لا يختلف الأمر كثيرًا في صورة المرأة التي جاءت هكذا: “قفل مفلق بعينين اثنتين، والثقب التقليدي” (ص 27). لا تقل سوءًا عن تلك التي رسمها للرجل.

اللافت أن رائد الفضاء لم يدافع عن هذه الصّورة العنيفة كما تصورتها مخيلة الأمير الشيخ، فهي صورة حتى لو تحقّقت بعض مظاهرها فعليًّا بنسبة كبيرة، لكن لا يعني تعميمها، فكان الأولى به ألا يضحك، وهو ما يعنى قبولاً ضمنيًّا لما جاء في الصورة، وإنما يُصحّح له الصورة، على نحو ما رأينا الأمير الصغير – في مروية أنطوان دو سانت إكزبوري – لم يقبل بتصورات الكبار عن الرسومات (ثعبان البوا والفيل والخروف)، حتى توافقت مع فكره وما يرجوه. فالطفل لم يستجب لتصوُّر الربان حتى اقترب مما يريد في حين أن رائد السفينة يافع إلا أنّه استسلم لأول صورة بل ضحك. كما أن صورة المرأة التي رسمها على هيئة قفل في إشارة إلى ذكورية الرجل وتحكّمه في هذه العملية، هي ضدّ كل أفكار النسوية، عن تحرّر المرأة حتى في هذه العلاقة التي لم تكن كما السابق خاضعة لإرادة الرجل وشروطه التي قد لا تكون مناسبة لطبيعة المرأة وظروفها الصحية. الآن النساء يجاهرن بحقهن في العلاقة بل ذهبن بعيدًا إلى غاية التطرف في اختيار الشريك المناسب لهذه العلاقة بغض النظر عن نوع العلاقة نفسها (زواج/صداقة/علاقة عابرة). هنا يضرب المؤلف عرض الحائط بكل هذه الأطروحات، التي تُشهرها النساء الراديكاليات بتركيزها على علاقة القوة بين الطرفين، والدعوة إلى تنظيم المجتمع وفقا للعدالة بين الجنسيْن، فكان يجب تصحيح الصّورة السلبيّة لا أن يوافقه على تصوّره، بل عمل على تأكيده بالضحك.

يأتي حضور عالم كوكب الأرض – في مروية “شيخوخة الأمير الصغير” عن طريق مضاد يبرز التناقض بين العالمين، عبر الإفراط في تصوير ما حدث للبطل ورحلة علاجه وهو ينتقل من أنبوب إلى آخر، جاء كسخرية من واقعنا الأرضي، وما يتعرض له الإنسان وجسده من امتهان إذا شعر بالتعب واضطر إلى الذهاب إلى إحدى المستشفيات، الفارق بين عالم اليوتوبيا وعالم الجحيم يتلخص في هذا الوصف، مع أن الواقع الأرضي لم يذكر، حتى بمجرد إيماءة أو تلميح، لكن فقط أن الكائن الذي يتلقى العلاج هو بشري، هو كفيل بوضع المفارقة بين العالمين؛ العالم القادم منه ببدائيته وجهله وقتله للإنسان والعالم المنتقِل إليه – بالخطأ – بعلمه وحسن رعايته للمريض حتى ولو لم يكن من غير بني جلدته.

السمة الغالبة كما لاحظ رائد الفضاء، هي الاهتمام بالطبيعة والبيئة والتلاؤم معها، وهو ما يعكس تلافيًّا لما يحدث على عالم كوكب الأرض، كما أن الأشياء تفارق طبيعتها التي كانت عليها في كوكب الأرض فالأسد يصير أليفًا يتعايش مع الإنسان، والتنين يتحوّل من مُهْلك ومدمّر للبشرية إلى منقذ، وبالمثل المفاهيم تأخذ طبعًا مختلفًا فالثقافة ليست فقط القراءة، وإنما هي التأمّل وسماع الموسيقى ورؤية لوحة والاستماع للجدات، فالجدات والآباء هم التاريخ والثقافة والفلولكلور والتراث تشذب الأبناء كما تشذَّب أحجار الماس (ص 54). والإيمان “أن تحب ما تريد أن يكون“. كما ثمة تفسيرات لظواهر تحدث، فغياب العنف، سببه لأن المخلوقات لا تأكل اللحوم.

مع كل هذه الإنجازات التي تدعو إلى التعجُّب والدهشة إلا أن ثمّة شيئًا ناقصًا، فكما قال الثعلب للأمير الصغير في المروية الأولى “لا شيء كامل في هذا العالم“، فهنا غاب البُعد الديني وكأنّ التحرُّر من الأديان أيًّا كانت طبيعتها هو ما يدفع بالإنسان إلى الحياة الغرة السعيدة، مع أن الانفصال عن الدين يؤدي إلى الخواء وهو ما دعا الفيلسوف الوجودي كيركيجارد إلى “وثبة الإيمان” كمعادل لهذا الخواء، بإماتة أنا المادية المتمردة، ثمَّ بعث هذه النفس في أنا روحية جديدة، تكون مقترنة بالله اقترانًا تامًا.