الحب والتدمير

لا معنى للحياة إلا المعنى الذي نخلعه عليها، معنى الحياة لاحق لوجود الحياة، وليس قبله، العقل يخلق المعنى كي يجعل العيش في الحياة ممكناً. فالحب والكره والمهنة وكل ما يفيض عن الإنسان من سلوك ووعي مرتبط ارتباطاً شديداً بالمعنى الذي خلعته على حياتك وعلى الحياة عامة. وكل تأفف ورفض وتمرد وقتل وتعبيرات هذا كله ليس سوى التعبير العملي والمعنوي على اعتقادك بأن هناك خرقاً للمعنى الذي صغته للحياة.

ومعاني الحياة لا حدود لها عامة، وتكون مشتركة بين الأفراد وتكون خاصة. فإذا كانت السعادة معنى مشتركا بين الفلاح والشاعر فإن معنى السعادة عند كليهما متفاوت في الماهية. وقس على ذلك.

والكائن يتوهم بأن معناه سابق على وجوده، أو حين يرد معناه إلى مانح للمعنى من خارجه. فأنت عندما ترث معنىً للحياة ولم تفكر في حقيقته فإنك عملياً قد صدقت ووافقت على ماهية معناك، وتغدو أنت مسؤولاً عن تعين معناك في الحياة.

المعنى هو الذي يخلق الموقف من الحياة، يخلق رضا الفرد ورفضه، حبه وكرهه، خنوعه وتمرده، تشاؤمه وتفاؤله. وهكذا.

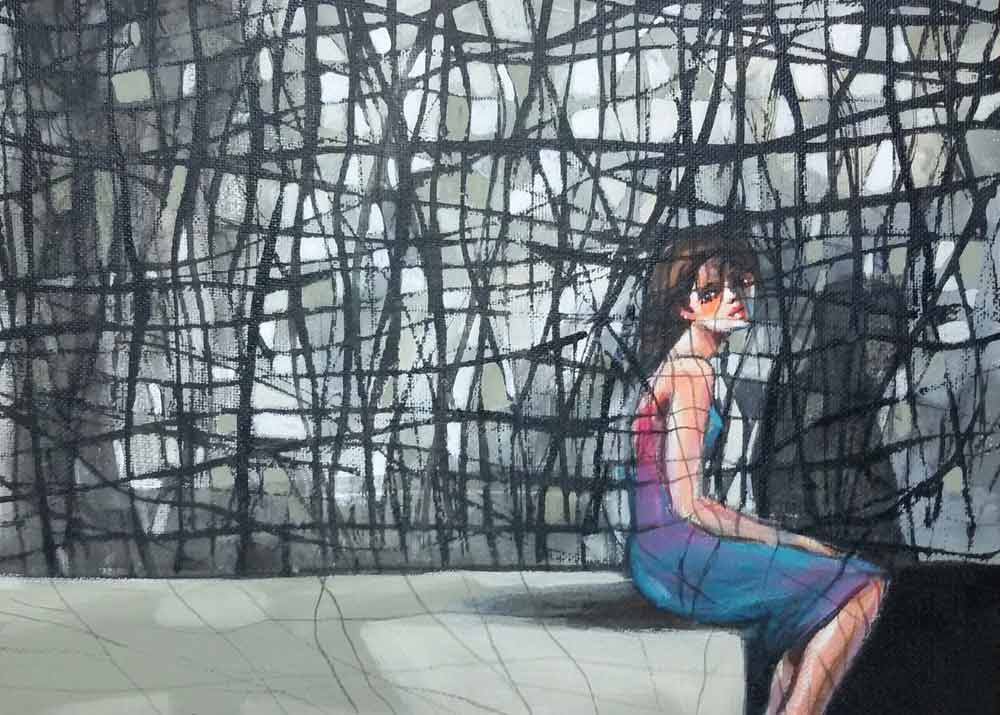

لا معنى من دون أن تكون العلاقة مع الحياة علاقة حب، بدءًا من حب الأشياء الصغيرة وبناء علاقة حميمة بها، مرورًا بالطبيعة وبالعمل، وانتهاءً بالوجود. ولا يمكن أن تتأفف من العالم وتكره على نحو أصيل، إذا لم يكن أساس التأفف والكره هو الحب.

في الحب، تقوم علاقة ترابط بينك وبين ما تحب ومن تحب، وهذه عملية لا تتوقف عن الوجود والتحول.

من أهم مآثر فرويد أنه قد دلّنا على أن آريس – إله الحب – مولود معنا ويُقيم فينا، وليس إلهًا يأتي من خارجنا، لكنه نسي أن يقول إن ثانتوس – إله التدمير – المولود معنا أيضًا قادر على قتل آريس، واحتلال الذات احتلالًا كاملًا، وليس بالضرورة أن يظهرا معًا في سلوكٍ واحد.

غير أن الحب والتدمير، بوصفهما غريزتين، يخضعان لتطوّر وتغيّر وتحوّل عبر الثقافة، ونادرًا ما يظهران في صورتهما الطبيعية.

ما الذي يجعل آريس أكثر حضورًا من ثانتوس أو العكس؟

في مستوى التحليل الفردي لا أحد يستطيع أن يُجيب عن هذا السؤال، حتى عن حال ذاته؛ فالفرد خليط من بنية بيولوجية موروثة، وطفولة تحدد مصيره اللاحق، وتربية أسرية واجتماعية وثقافة، وكل هذا يُحدّد غريزة الحب والتدمير في ذاته، ويطوّرهما وينمّي إحداهما على حساب الأخرى.

لكن باستطاعتنا أن نتحدث عن الحب والتدمير في مجتمع من المجتمعات، بل عن الحب والحضارة، كما فعل هربرت ماركيوز، في كتابه الذي يحمل العنوان نفسه، ففي المجتمعات المستقرة ذات الحياة المتميزة بالوفرة وتلبية الحاجات الضرورية، والمتمتعة بحظ جيد من الأمان والحرية والحق المقونن، يحضر الحب كسمة عامة من سمات هذا المجتمع، ويغدو التدمير حالة فردية أو محدودًا في جماعات صغيرة، وبالعكس حين يعيش مجتمع ما تحت حكم دكتاتورية، والدكتاتورية عنفية بالضرورة، وحياة ملؤها الخوف والغضب والفقر؛ فإن غريزة التدمير تنمو نموًا سرطانيًا، وإن كانت مكبوتة بسبب القمع الذي يحول دون ظهورها، فغريزة التدمير التي يُظهرها النظام المستبد تخلق نظيرها؛ وتتراجع غريزة الحب وثقافتها المعشرية.

الغباء العبقري للنظام المستبد، ولا سيما إذا كانت الدكتاتورية دكتاتورية جماعة متخلفة ولا حدود لعنفها، لا يسمح له بالتفكير بالتبعات القادمة لسلوك غريزته التدميرية، حيث تكفي مصادفة واحدة لتنفجر غريزة التدمير المضادة، وتبدأ مرحلة القتل.

لقد استنّ البشر، عبر تجربتهم التاريخية بمعرفة آثار فاعلية غريزة التدمير، القانونَ الذي يحمي الإنسان منها، كما استن العقوبات ولم يُظهرها اعتداءً، لكن البشرية لم تحسب حسابًا أن تكون السلطة التي من شأنها حماية الحق ولجم غريزة التدمير هي ذاتها غريزة التدمير الأعنف.

تنطوي الثورة – بوصفها ثمرة تحرر من آثار غريزة التدمير الحاكمة – على وحدة التدمير والحب معًا، فلا يمكن مقاومة غريزة تدمير حاكمة إلا بغريزة تدمير مقابلة، ولكن ليس من أجل استبدال غريزة تدمير بأخرى مشابهة، بل من أجل التخلص من غريزة التدمير وانتصار غريزة الحب في تجلياتها الثقافية.

الحق أنه لو دققنا في مفاهيم الحق والحرية والقانون والديمقراطية والتعاون والإنصاف والكرامة؛ فسنجد أنها التعبيرات السياسية والاجتماعية والأخلاقية، لانتصار غريزة الحب في إهابها الثقافي المستمر، ولجم كل أشكال ظهور غريزة التدمير، دون أن يعني ذلك انتصار الحب على التدمير انتصارًا كليًا، بل إن الثورات إذا ما وقفت عند مرحلة التدمير، فإنها تُعيد إنتاج ممارسة غريزة التدمير، وتاريخ الثورات قبل استقرار المجتمعات حافل بذلك.

عندما تتحدث عن الحب بوصفك فيلسوفاً فإنك تقيم مسافة بينك وبين الموضوع، إذن تجعل الحب موضوعاً للتأمل والتفكير، الحب بوصفه حاضراً والحب بوصفه أملاً، الحب بوصفه موقفاً من الحياة.

لذلك بوصفك فيلسوفاً فأنت مجبر على تعريف الحب، ما الحب؟ هذا السؤال فلسفي يعني أن تعطي جواباً كلياً عن الحب.

أما حين تقف موقف الشاعر، فإنك لا تقيم مسافة بينك وبين الحب، بل إن كلامك الشعري هذا هو التعين الحقيقي لتجربة الحب، فليس الحب عند الشاعر بموضوع يكتب عنه، أو فيه، بل إنه الذات وقد تعينت بالحب، فصار الكلام تعيناً للتجربة الذاتية. وفي كتابي الأخير “كوميديا الوجود الإنساني” لديّ فصل عن الحب.

في الحياة تتمنى لو أن علاقات البشر هي علاقات حب بدرجات متنوعة، لأن الصداقة حب، وهناك علاقات كثيرة بين الناس فيها الحب، خارج علاقات الحب بتعيّناته المتعددة بأشكاله بطريقة التعبير عنه، تصبح الحياة المعشرية مستحيلة، مستحيلة داخل الأسرة، مستحيلة بين الإنسان والعالم، مستحيلة بين الإنسان والآخر.

والبديل عن عالم الحب هو نفي الآخر، الحب هو علاقة بيني وبين الآخر، البديل عن الحب أن الآخر لم يعد موجوداً، لم يعد موجوداً كحاضر في ذاتي، فصرت عدوانياً تجاهه، وهذا هو وجه الخطورة في العالم المعاصر، الفلسفة الشخصانية كلها قائمة على ضرورة استعادة العلاقات المعشرية بين البشر، ودون علاقات حب بين البشر لا توجد علاقات معشرية، أنا لا أتحدث فقط عن حب الرجل للمرأة، أتحدث عن حب الصديق لصديقه، حب الأب لأبنائه، حبي للآخر، حبي لطلابي، إنني أحب طلابي إلى أبعد الحدود ولولا هذا لا أستطيع التعايش معهم، وهم بهذا المعنى يبادلونني التجربة نفسها، تجربة الحب، بالتالي الدعوة إلى الحب ليست رومانسية، أحياناً يأتيك من يقول إنك رومانسي، لا، أنا لا أريد لكل البشر أن يعيشوا تجربة مجنون ليلى، أريد للبشر أن يعيشوا تجربة العلاقات المعشرية الودية، حيث الآخر حاضر في حياتك بوصفه غاية، وليس بوصفه وسيلة أو شيئاً.