الخارج هو الداخل

لعل من العجب في البنية التكوينية للوجه البشري أن القفا هو الوجه المعاكس المجاور للوجه، ولا حاجز يفصل بينهما أو يقطع الصلة بينهما، فهما من قطعة واحدة وعلى مسافة قريبة جدا، لكن الأغرب في الأمر أن القفا موضوع على غير هيأة الوجه، فهو بغير صفات خارجية وعلامات وأعضاء كما هي موجودة في الوجه، فغياب أعضاء معينة فيه يحدد طبيعة الموقف الذي يصدر عنه، إذ بغياب الأعضاء يستتبع ذلك غياب الأحاسيس التي تصدر عنها.

والمفارقة لا تقف عند هذا الحد، فذلك الغياب المحير لهذه الأعضاء/الأحاسيس من جهة القفا يُفهم تأمليا عبر فهم طبيعة العلاقة الموجودة بين الحدّين والفصلين: الوجه والقفا في الرأس، فالاجتماع الطبيعي على قطعة موحدة يكشف عن طبيعة المجاورة التي بينهما، فلا شك أن الأعضاء والوظائف التي تصدر عنها من جهة الوجه، هي أعضاء وأحاسيس ووظائف بالنيابة في القفا وفي جميع مناحي الرأس، بمعنى أن الطبيعة السكونية والجامدة للقفا تحركها وتوجهها الأحاسيس والمشاعر التي تنبع من جهة الوجه، فالقفا حينئذ من طبيعة محايدة ومجردة، لا يشبعها ولا يشغل ذمتها إلا ما يصدر عن الوجه ويفيض عنه.

وإذا ظهر المعنى في هذا المثال فلنطور في استدعاءاته الرمزية، ولنجعل الوجه مرادفا استعاريا ووظيفيا للذات، وبالمقابل لنعتبر القفا معادلا للآخر كتعبير عن الغيرية، لتأسيس العلاقة الاختلافية والتآلفية ببين المكونين في التكوين والوظيفة.

وعليه فلا يمكن نسْب الحب أو الكره إلى القفا أو لنقل الآن الآخر، إلا من خلال ما يصدر عن الوجه، أو لنقل الذات، فما يصدر عن القفا/الآخر ما هو إلا انفعال وتفاعل مع ما يصدر عن الوجه/الذات، فالمحاسبة تقع على عاتق المكون الثاني بحسبانه هو من ينشئ مجمل العلاقات والمشاعر التي تحدث بين المكونين، فالبصر والسمع والشم والذوق والكلام كلها وقائع وأحداث ووظائف تنطلق من جهة الذات، وهي المسؤولة عن توجيهها وتفريغها عبر قوالب اجتماعية أو سياسية أو عقدية وغيرها…

ومنه فمحاسبة الغير محاولة للهروب عن محاسبة الذات، التي تعطي للآخر رسالة معينة من خلالها ينشئ هذا الآخر موقفا ما، بناء على ما يصله من أفكار وأحاسيس، فيتبلور من خلالها موقف تجاه الذات كمرآة عاكسة لكل ما يواجهها من صور ومشاهد، وكأنها تنقل بصدق ما يجري حولها، بل وكأنها تخاطب ما يقابلها وتحدّثه عن نفسه وتشخّص له حالته في جمالها أو بشاعتها، وترفع عنه حجاب الرؤية عما يصدر عنه، فتصف منجزه وتحكي قصته وتنقل خبره.

والقضية المراد إثارتها في هذا التحليل إيلاء العناية والنقد أصالة للأفعال قبل ما يرد عليها من انفعالات وتفاعلات، إذ أن ردود الأفعال ما هي إلا أعراض جانبية عن نشاط أفعال ما، بحيث تتمخض الوقاحة والرداءة عن كل فعل سلبي، كما يعقب الإحسان والبر والجمال كل فعل إيجابي ويحاكيه.

من هنا فبدل أن نبحث عن الخلل في مواقف الآخر ونقد وجهة نظره، يحسن التوجه بالأولى إلى تصرفات الذات واحتمالاتها، بالنظر إلى عواقبها ومآلاتها وإيحاءاتها، كي لا تنتج ردودا معاكسة ومشينة تقوّض فرص التقارب والتفاهم بين المكونين، وكما يقول المثل “البادئ أظلم”.

في المطابقة والاختلاف

لذلك يحسن مراجعة أيّ خطاب موجه للآخر ودرس سياقاته وتفاعلاته وتوضيح مشكلاته ورفع التباساته، فهو موضوع للتلقي والتواصل، فليس كلاما أحادي الطرف لا يقصد إلى مخاطبة الجوار الثقافي، بل هو خطاب بيني وتفاعلي مع الغير، سواء كان صريحا أو مضمرا فهو رسالة بعنوان مفترض، بمعنى أنها تفترض وجود قارئ معني بفحواها.

فكم من كلام يسترسل في إنتاج خطاب لا يدري أن له جهات معنية تقوم على تلقيه، إلى أن يصل الجواب على الخطاب، فيتحول إزاءها الأمر إلى قضية رأي عام وإلى موضوع الساعة، حينها تندفع أقلام للتوضيح والتبرير والتسويغ، وقد كان حريا بها أن تفصح وتضع الحجج لتنأى عن اللجج.

ولذلك ينصح علماء التربية بالتدبر وحسن التفكير قبل الإفصاح والكلام، ومنه اشتهر قولهم “تذكر دائما أن أفكارك لك، لكن أقوالك لغيرك”، فنطاق التفكير معزول عن الخارج وسلطته، بينما الخطاب المعلن قد خرج من حالة الكمون إلى وضع الكائن، حيث بخروجه من عند صاحبه صارت له مناطات جديدة وألسنة مغايرة، إذ المتلقي نوع من المؤلف الجديد، ولم يخطئ من قال “من ألف فقد استهدف”، كما يُحكى عن ابن المقفع، وقد أحسن الجاحظ في نصيحته “لا يَزَال المرءُ في فُسحةٍ من عقله ما لم يَضع كتابا يَعرض على النَاس مكنونَ جهلِه، ويتصفَّحُ به إن أخطأَ مَبْلغَ عقلِه”.

وعليه فحالات سوء الفهم غالبا ما تنتج عن سوء التعبير مادام التعبير موضوعا للإفهام، ويحتد سوء الفهم حين لا يراعي التعبير أخلاق الجوار وآداب الحوار، ويركب موجة التحريف والتجريح، بأن يضع الآخر في وجود قلق، يهيل عليه كل أوصاف القدح والذم، ويسحب عنه كل ما يزينه ويمتدحه، فيغدو بذلك ساحة للهتك والفتك.

ولما كان الخطاب سلطة فلأنه يمارس أصنافا من الحجب والإغلاق والتمويه والاحتكار، يوظفها لإنجاز القوة والمتانة والإفحام للتموقع في المركز والصدارة، وبالمقابل يتم دفع الآخر إلى الهوامش وعزله عن موقع الفعل، تمهيدا لإعادة صياغته تبعا لخطاب القوة الناجزة فيه، وتهيئته للمطابقة القسرية التي لا تسمح بالتعددية والاختلاف.

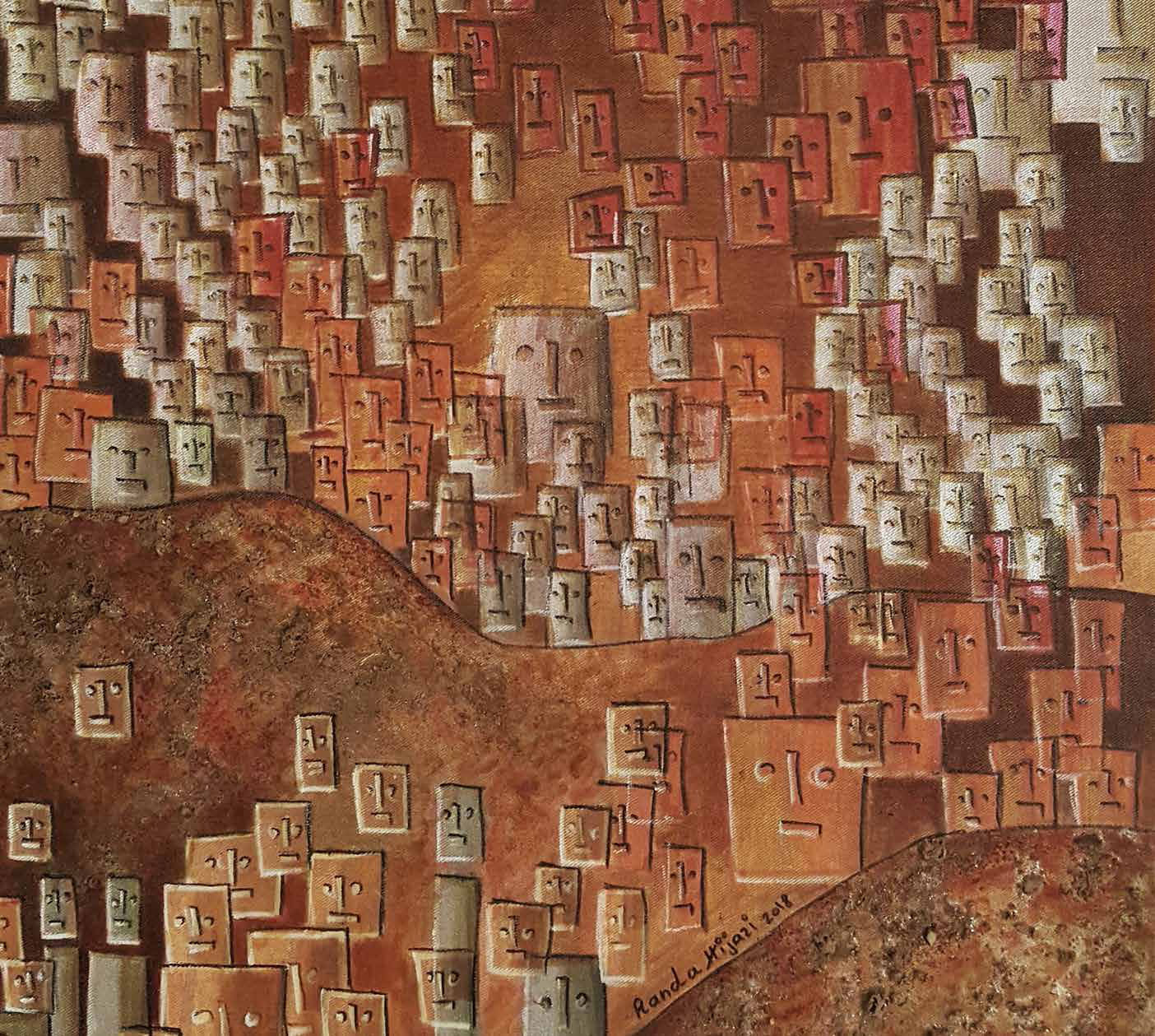

ثقافة التوحش والتوحد

إن “الدوغما” وحدها هي التي تصنع ثقافة التوحش والتوحد، وتدشن مقالات الاستغلال والاستعلاء، وهي وحدها من يشكّك من قيمة التواصل والتلاقح والتفاهم، وتجعل وجود الآخرين في مأزق خطير، إذ لا يتحدد وجودهم إلا في حالة النفي والإقصاء، فلا يعتد بهم إلا لإثبات صورة الذات العليا والأنا المتوحدة.

وهذه الأنانية المفرطة هي ما يجعلها دائما في حالة حرب نفسية وحضارية مع غيرها من المكونات الثقافية لأنها لا تسمح بمناقشة أطروحاتها ولا بوضعها في ضوء المساءلة، لأن جنون العظمة يمنعها من إجراء الافتحاص الذاتي بله الخارجي، فهي تدّعي الكمال والصواب والحقيقة، فالنقد والنقاش لا يلحق متونها ولا يمس منجزاتها.

بينما ينقدح الآخرُ في ذهنيتها ذلك الوضع المعيب والبئيس والمتردي، فلا يرتفع لمنافسة الذات ولا إلى مقارعتها بالبيان والبرهان، إذ لا يمتلك مقومات الظهور والمثول أمام عظمة الأنا، فنصيبه أن يندحر إلى الأسفل وينزل إلى القاع، وحسْبه أن ينتظم في سلك المتعلمين ويُجِد في التَّلمَذة، ويبقى في سقف لا يجاوز “مُنْية المُتطلعين”، لأن دُونَه وشموخَ الذات عقباتٌ ووِهاد، فأنّى للراجل أن يَلحق بالفارس، وكيف بالذي يحبو أن يدركهما معا؟

إن مشكلة الحضارة قديما وحديثا تكمن في عدم إيلاء بعد الاختلاف أهمية قصوى في تكوينها وفي تطورها، فما عاد بالإمكان الغض عن الجحود المتنامي الذي يدمّر أوصالها، ويبث فيها سموما تعطل نشاطها ومناعتها ضد إنتاج هرمون الحوار، وهذا ظاهر في الممانعة السلبية التي تبديها بعض الجهات ضد التواصل، سواء كانت أطرافا ثقافية أو اقتصادية أو سياسية، فهي تنافح من أجل ترسيخ “سيرة الاعتزال الحضاري”، والاستغراق في تأييد مبدأ “تدبير المتوحد المتوحش”، الذي يهيم في ذاته في استقلال عن العالم وكأنه حاز شروط الكمال.

فالاختلاف لا يعني الذوبان في شروط الآخر، ولا يسعى إلى المطابقة الكلية مع صور وجوده الفعلي والرمزي وأنماطه، بل ترمي إلى قدر من التوافق على المبادئ المشتركة وتحصيل معرفة كافية عن الذات وعن الموضوع وعن الآخر لأجل تفادي الصدامات وسوء التأويلات التي تنجم عن الأفكار المسبقة، فمن الحكمة الفلسفية حسن الإصغاء أولا ثم حسن الفهم ثانيا، فالمطلوب كما جرى على لسان أحد الفلاسفة “ليس بالضرورة أن توافقني في رأيي، يكفي أن تفهم عنّي جيدا”.

فحسن الفهم يولّد التفاهم بشأن تباين وجهات النظر، بحسبانه يدير تدبير الخلاف ويُرشّده ولا يرفعه، فالغَيرية بهذا المعنى لا تعني الضِّدية، بل إنها في حدودها الدُّنيا تعِي قدرا من الاختلاف الضروري والتعدد الفطري والكَسْبي بما يُضفي على الوجود تنوعا فريدا يسمح بالتباين الإيجابي ويرفع كُلفة التطابق الكلي، بل وينمِّي وجودَ الذات عبر تمايزها عن وجوهِ الآخر، ويضفي على الموجودات معنًى يحَدثنا دوما عن الآخر الذي بداخلنا.