الخوف من القُبلة

لست أدري لماذا تذكرتُ الفنان غوستاف كليمت ولوحتَه “القُبْلَة” (Le Baiser) وأنا أتابع تسابق الرقابة في البلدان العربية لتعليق مسلسلات تلفزيونية، أو إيقافها نهائيا عن البث على الشاشات، بسبب لقطات توسَم بأنها مخيفة وتجانِب الصوابَ الأخلاقيّ العام السائد في المجتمعات. الصواب الأخلاقي المخيم على “عالمنا الملائكي” الذي يُخشى عليه من أن يفسده تصوير قُبلة مسروقة على خد الممثلة، أو يخلّ بموازينه الدقيقة عناقٌ حار للقاء اثنين على مدرج مطار وسط المسافرين، أو تزلزل الأرض تحت أقدامه نظرةُ إعجاب يتبادلها البطلان، أو..

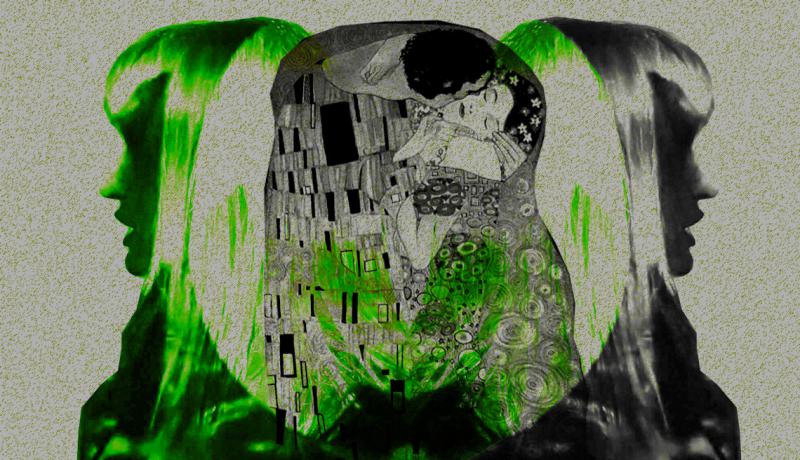

تبادر إلى ذهني أن الفنان النمساوي العظيم غوستاف كليمت، لم يكن يدرك خطورة ما يفعله وهو يندفع بكلِّهِ و كَلْكلهِ. بحركات جسده وأصابعه وريشته وألوانه. منهمكا في وضع لمساته الأخيرة لتشذيب لوحته الشهيرة المسماة بـ”القُبْلة” بين سنة 1907 و1908، مخلدا فيها لحظة عناق لعاشق يحضن وجه حبيبته الجميل، وهو يقبّل خدها. وتشيع “ألسنة الخير” أن لقطة لوحته الجميلة تمثله هو نفسه رفقة حبيبته. اختار لها فضاء مُزَهّرا ومُوَرّدا بخلفية بلون الذهب. اللوحةَ العجيبة تلك، أشبعها تحليلا العديدُ من العارفين في أسرار الألوان والزوايا والظلال ومسقط الضوء والفراغات.

نعم اللوحة الخالدة تلك المسماة “القُبْلة”، أثارت اهتمام العديد من مُفكّكي رموزها النفسية والسياسية والإستيتيقية، إلا أن السيد غوستاف كليمت لم يكن يدري أنه بعد قرن من الزمن، أو أكثر بقليل، أو أقل، وفي عصر التكنولوجيا الخارقة، والتداخل الآني للقارات، عصر المعلومات، وتطور العلوم، والعقل الاصطناعي، والربوتات، والذرّة، وتعمير الكواكب البعيدة، فإن “قُبْلته” على الخد ما فتئت مرفوضة في بعض المجتمعات وتثير الرعب، بل وقد تحدُث بسببها أزمة اجتماعية وسياسية وأمنية عويصة، وقد تسبب زلزالا على سُلّم “عَبْقَر”، وحربا قبلية حديثة جدا، وصراعا ثلاثي الأبعاد، قد يؤدي لا قدر الله، إلى ما لا يحمد عقباه.

يحتج الشيخ الواعظ المنذر المهدد وهو يلوّح بمفاتيح الجنة وخارطة موسعة لجهنم، وهو يقلّب الشاشات ومسلسلاتها المتنافسة في رمضان وقبله وبعده على جذب اهتمام المشاهدين يدقق النظر في تفاصيل الأجساد المتحركة ثم يحوقل :

– ألسنا في رمضان.

– بلى يا “رفيق” – يجيبه صاحب مهنته الفقيه السّمح- إنه شهر رمضان الكريم، شهر العبادات والكرامات، ولكنه أيضا شهر السهرات والليالي الطويلة الممتدة فلا بد أن تُؤثَّث بما يسلّي الناس ويعكس نبض مجتمعاتهم وحياتهم ونفسياتهم وأحلامهم وآمالهم..

ولأن العالم لم يخرج بعد من غلالة الكوفيد الخانقة، الذي ما فتئ يتمطّى بصُلبهِ ويُردِف أعجازا وينوءُ بكَلْكلِ، فمازال الناس يبحثون عن المتعة في بيوتهم، ويبحثون عن قصص أخرى تقدمها لهم الشاشات، وتتنافس في ما بينها وتتسابق ببث مسلسلاتها وأفلامها المختارة بعد الإفطار. يتحلّق المشاهدون حول الشاشات بدل الأجهزة الخاصة للترويح والسهر. يتابعون الألعاب والأفلام والقصص والحكايات، ليس لألف ليلة وليلة ولكن لشهر واحد فقط، قد تسلّيهم وتخفف قلقهم الوجودي وتقرّب في ما بينهم، وتصلح ذات البين، وتدعوهم للنقاش في أمور الحياة.

لكن.. تصور.. هناك شخص غريب الأطوار، برأس كبيرة الحجم، في غفلة عن الجميع، يقبع هناك. ليس ببعيد. يتدخل في أمور المشاهدين خلال الأشهر الاثني عشر الماضية والقادمة، في ما لا يعنيه من حرية اختيارهم. يقرفص قريبا من شاشة التلفزيون. قريبا جدا. يحملق فيها بفم مفتوح. يبحث عن شيء ما. يرفع زجاجتي نظارته حتى نهاية طرفها السفلي، كي يتسنى له أن يرى جيدا. أن يكشف الخبايا. فلا تفلت منه تفاصيل القُبَل المتبادلة بين شخصيات العمل الدرامي: قُبَل على الرأس، على اليد، على الكتف، على الفم، على الجبين، على الخد.. لا يهم. سيان.

صاحب الرأس الكبيرة جاد جدا. يحسب بدقة لا متناهية عدد القبل والمسافة الفاصلة بين الممثلة والممثل. بين شفتيهما، وأنفيهما. يقيس الحرارة المنبعثة من جسديهما. يخمّن مدى تسارع دقات قلبيهما. يحلل نظراتهما. يتخيل أشياء كثيرة يظنها تخدش الحياء ولا يخطر على بال المتفرج. يضيف إلى السيناريو من بنات أفكاره. يمتلئ رأسُه الضخم بالأسئلة الاستنكارية، ثم يهرع لرفع تقاريره الخطيرة، في غاية السرية، إلى سلطة الضبط. وهو يدرك أن الجهات المسؤولة ستستجيب له وتحييه وترقيه لأنها تعرف وعن تجارب سابقة أن فكرة المنع ستحول انتباه الناس عن مشاكلهم اليومية، ستكشف لهم عدوهم اللدود الحقيقي الذي جاء ليحطم عاداتهم ومعتقداتهم وكينونتهم.

تالله إن صاحب الرأس الكبير لمخبر ذكي، كيف لا وقد اكتشف قنْبلةُ حقيقية تكاد تودي بالكون نحو العدم.

نعم. القنبلة/القُبلة تلك. وجدها تتدحرج بين ممرات المسلسل التلفزيوني الفلاني. فيجب إيقافه، حتى لو كان متابعوه بالملايين. فهم لا يفقهون، ولا يعرفون مصلحتهم أفضل منه. في الحقيقة يبدو الأمر عاجلا جدا! سريعا تذعن سلطة الضبط ” المخولة” بالأمر، فيُمنع العمل الدرامي من البث على القنوات التلفزيونية الخاصة أو العامة. لا فرق. وسيشعر المراقبون المرابطون داخل أدمغة الناس، بالنصر. كيف لا وهم يرون في القُبلة أمرا جللا.. ينشر الفساد بين الناس. إنها “قُبْلَة نووية” خطيرة، وعليهم أن يقوموا بواجبهم الوطني والتاريخي والعقائدي بتوقيف البث، وإلا فيمكن أن يسبب ارتجاجا في المجتمع السليم وأمخاخه النظيفة.

كُثْرٌ من هم مثل صاحب الرأس الكبير ذاك، يرفعون تقاريرهم لسلطة الضبط يناشدونها باسم الأخلاق السامية السائدة في مجتمعاتنا الأفلاطونية الملائكية التي لا تشوبها شائبة والحمد لله، يناشدونها باسم السِّلم الاجتماعي والسياسي، أن توقف كل مسلسل أو فيلم يتجرأ على تمرير لقطة يضع البطل فمه خلالها على خد البطلة، لإيهام الناس المتفرجين بحدوث قبلة. ليس يهم إن كان الممثل يشخّص دور الأخ أو العاشق أو ابن العم أو الابن.. لا يهم..

المهم على الحاضر أن يخبر الغائب أننا قوم مختلفون عن بقية خلق الله. فعلاقتنا بكل ما يتعلق بالجسد، تدخل في إطار التابوهات. لا أحد مِنّا يقبّل أحدا في مجتمعنا الملائكي! الناس عندنا هكذا.. تولدُ وتكبرُ وتتكاثرُ وتموت دون قُبَل ولا تقبيل.. فمعذرة يا سيد كليمت. خذ لوحتك/القُبلة وانصرف.

لكن السيد غوستاف كليمت لا يستسيغ هذا الرد، يعتبره إهانة للوحته العالمية “القُبلة”. يشعر بالحزن ثم بالشفقة على صاحب الرأس الكبير ومحيطه. عليه أن يجد طريقة لإقناعهم بضرورة القبلة بين البشر. لأن الخد الذي تقبّله لا تصفعه. ثم أليس من حسن حظ البشرية أن القبلة لم تعد تخضع للشرط الطبقي كما جاء في مؤلف “هيرودوت” مؤرخ الإغريق الأول في حديثه عن الفُرس في القرن الخامس قبل الميلاد. فحمدا لله فأنت لست مجبرا على تقبيل الأرض أو أقدام من تحب بدل وجهه، فقط لأنك أقل منه ثراء ومنزلة اجتماعية.

السيد غوستاف يريد أن يقنع صاحب الرأس الكبير الذي يطارد القُبل على الشاشات، ويشيع الرعب منها أن البشر باشروا تقبيل بعضهم البعض منذ بدء الخليقة، ودون حمولة إيروتيكية بالضرورة، وليس بالضرورة لهدف جنسي محض، بل لأسباب إنسانية لا تحصى، أحصاها علماء الأنثربولوجيا ومفككو النصوص القديمة. ويتمنى لو يبرهن له ذلك تاريخيا، ويقنعه بأن القبلة قديمة جدا، وحاضرة في الأدبيات القادمة من عمق تاريخ الإنسان في الهند 1500 سنة قبل الميلاد. وما فتئت القبلة ترمز للحب والوفاء والإخلاص والاستماتة من أجل الآخر، ترويها النصوص المختلفة عبر العصور من جلجامش إلى هوميروس إلى شكسبير.

احتار السيد غوستاف بين أن يذكّر صاحب الرأس الكبير ومَن وراءه بقول عنترة بن شداد:

فوددتُ تقبيل السيوف لأنها * لمعتْ كبارق ثغرك المبتسمِ

أو بشيء من شعر امرئ القيس وهو يتباهى:

قبلتُها تسعاً وتسعين قبلة * وواحدة أخرى وكنتُ على عجل

وعانقتها حتى تقطّع عقدها * وحتى فصوص الطّوق من جيدها انفصل

كأن لآلئ الطوق لما تناثرتْ * ضياء مصابيح تطايرنَ من شُعل

لكن فكرةٌ جهنمية برقت فجأة في ذهن السيد غوستاف، فبدا له أن يدعو صاحب الرأس الكبير وهو المغرم بالأفلام، ومعه سلطة الضبط السمعي البصري، إلى مشاهدة مقطع من فيلم “سلامة”، مثلت فيه كوكب الشرق أم كلثوم، وغنت في مدح “القُبلة” بين العشاق، من شعر بيرم التونسي وموسيقى زكريا أحمد عام 1944 منذ حوالي الثمانين سنة، علهم يحترمون عقول الناس ويتركون للمشاهدين حرية الاختيار ماداموا يستطيعون تغيير الشاشة إن هم شاؤوا، وتجاوز القُبلة/القُنبلة النووية بكبسة زرّ.