السحابة الحمراء

كان ذلك خلال عام 1998 عندما انتصفتْ المباراة، غطت السماء سحابة كثيفة حمراء، حتى إنها بدت محملة دما. توقف الصبية عن اللعب. ترك الكبار مجالسهم على عجل. تأملوا السماء ليس كالعادة بلا مبالاة، إنما باهتمام عاجز متدفق.

عند تقاطع رأس الحارة، المكتظ على الدوام بالمارة، قطع جدي إبراهيم طقوس الوضوء، نهض متطلعا نحو السماء بصعوبة بالغة كما فعل طوال حياته. حين استقام جدي فجأة، سال خيط الماء المحمر عبثا. كان الصبي أدرهماني- أحد أحفاده- يصب له الماء باعتدال. رفع أدرهماني المندهش رأسه لينظر للجد المأخوذ، فرأى الجلباب الأزرق مختلطا بالحمرة الطارئة للسماء. امتزجت الألوان والمسافات في ذهنه حتى إنه غالب إحساسا هائلا بالدوار، آنذاك.

“ما هذا، جدي؟”. سأل محاولا فهم ما كان يحدث في الأعلى، تاركا خيط الماء يسيل عبثا، مستمعا لهمهمات الجد بصوت شبه غائب كمن شرع في الصلاة. “وحده – قال بوضوح مشتت – ربنا يدري”.

في ما بعد أدرك أدرهماني ملاحظا بأن الجد دخل صلاة سريعة، مرتعبة. لهذا السبب الوجيه بالذات لم يعد قادرا على مغالبة ما تسلل إلى جسده كالمرض أو البرد المستفحل بشكل مفاجئ. نبضات الخوف، في أطرافه، مع إنه كان يحاذر طرطشة الماء –فالطرطشة أكثر ما يغضب جدي– إلا أن هذا لم يجد نفعا، انسكب الماء كله.

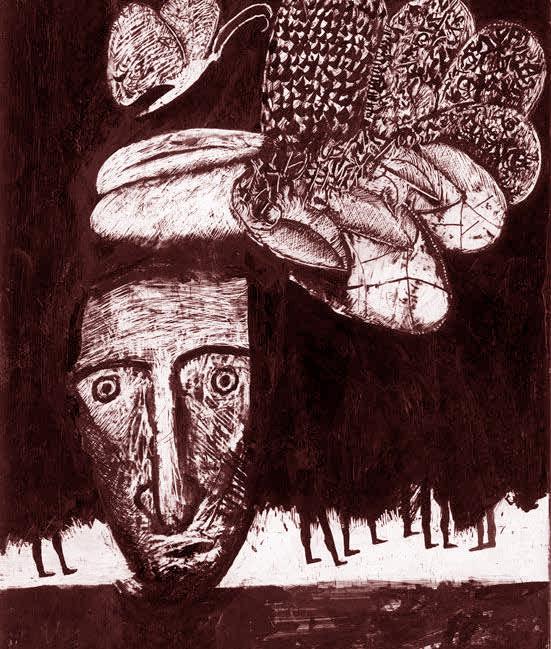

كانت السحابة الغليظة الحمراء، تأتي من جهة الغرب، حين تطلعوا لأبعد نقطة، معا، دون أن يُدركوا بأنهم يفعلونها معا، عند أبعد نقطة بدتْ لهم كشفق يتكدس، شفق يتكدس متوسعا. ناعما كما بدا للبعض كقطفة من الصوف أو حلوى غزل البنات ضخمة، لكنهم رأوا أن المنازل البعيدة بدأت تغيب ضمن كثافة السحابة التي أخذت تتحول لشيء ارتبط في أذهانهم بالذنوب الخفية، بالرعب الضبابي الذي أخذ يلامس الأرض والسماء معا.

“قد يكون أي شيء، أي شيء، لكنه ليس شيئا نعرفه”. تمتم الجد كأنه يكشف عن خطر وشيك رآه من قبل. الصبي أدرهماني كان لا يزال يُحدق إلى تلك الزاوية، التقاء الجلباب الأزرق بالحمرة الطارئة للسماء، حين التفت إليه الجد بتعبير لا ينم عن الترابط والوقار، المميزين لتاريخه– هكذا قال أدرهماني– أحس بالخواء والفراغ كما شعر بشيء أشبه بما يتخيله عن الموت، الذهاب إلى مكان بعيد يخشاه حتى الكبار.

“بني”. قال الجد.

“نعم”. أجاب الحفيد فبدا صوته عالي الحماس، وسط السكون الذي أخذ يسيطر على الطرقات الترابية للأحياء الداخلية حتى إنه خجل قليلا، فقد بدا له كأنه رفع صوته في وجه جده.

“اسمعني جيدا، تذهب فورا للبيت، الآن”. كان صوته أقرب للهمس فيه شيء من الغضب، فيه الكثير جدا من الجدية. ترك الصبي إبريق الماء أرضا، ثم أطلق ساقيه للرياح الساكنة. بينما كان يركض كالغزال المرتعب، سمع أولى توترات صراخ الجد، بأعلى صوته محذرا الآخرين، كي يذهبوا لبيوتهم.

الصبية في الملعب تجمهروا بدورهم، أخذوا يراقبون تلك التغيرات الحادثة في السماء. كانوا مبتهجين بالحدث الطارئ. ما حدث عكر مزاجي قليلا، لأننا كنا أعددنا ملعبا خاصا من أجل تلك المباراة، كنا نترقب فوزا ساحقا على فريق الأحياء الداخلية، بسبب انضمام توم إلينا، إنما السحابة الحمراء الطارئة التي غطتْ السماء أربكتني مثل الجميع شرعنا نراقب فحسب، فيما دار حوار عصبي خافت بين صبي متفاخر يدعى خالدي وتوم. كان انضم لفريقنا آنذاك في إحدى أكثر الصفقات نجاحا.

“هل هذا طبيعي؟”. سأل خالدي.

كان صوته متهدجا.

“لا، أبدا”. أجاب توم الأكثر فطنة بصوت مشابه، بل ربما أكثر تهدجا.

“هل يتوجب علينا أن نخاف؟ هل يجب أن أخاف؟”. أخذ خالدي يُردد في تلك اللحظة –أكد في ما بعد– بأنه أحس بكل ذرة في جسده بحاجته لكلمة ما تُلغي كل تلك الأساطير التي سمعها من والدته، تلك التي تحرم الخوف، الهرب والجزع. القصص والأشعار المتداولة عن وصمات العار، السخرية والجبن، لم يكن في مزاج يسمح له بتصديق تلك الترهات عن الشجاعة، رغبته في احتضان والدته تراوده بخجل، يتطلع شاعرا بارتجاف الخوف.

“هل يجب أن أخاف أم لا يجب علينا ذلك؟”.

كرر سؤاله بوضوح وانتباه.

عندها وصلهم صوت الجد باعثا على المزيد من الهلع.

“بيوتكم، عودوا لبيوتكم”.

هكذا كان جدي يصرخ، رافعا كلتا يديه لمستوى صدغه، كمن يُكبر للصلاة، بعض الصبية كانوا يتطلعون إليه دون حراك كأنهم لم يفهموا مقصده، صرخ فيهم بصوت أعلى ثم بدأ يرجمهم بالحجارة، فانطلق البعض منهم كالجراد، منتشرين برعب ممزوج بحماس طفولي، كان بالإمكان سماع تلك الضحكات العصبية الساخرة والمنتبهة بتوتر حيواني مرتعب. كنت في الطرف الآخر من الملعب، شاهدتُه من حافة الساحة الرملية التي اتخذناها ملعبا قبل أيام من تلك الحادثة.

اقتربت قليلا لأرى ما يفعله جدي وأسمعه بشكل أوضح، لكنني فهمتُ ما يعنيه على نحو أكثر دقة، قبل أن أقترب كفاية، كانت أحجاره تتساقط كالمطر، بدا كأن هناك شخصا آخر يرجم معه، أو أن جدي ازداد نشاطا، وقد بدا مدهشا.

كان يصرخ طالبا من الجميع الهرب والنجاة، عندها عرفتُ ما يحدث، تذكرتُ أحاديث جدي عن إنقاذ العشرات، البطولة، كما إنني رأيتُ للمرة الأولى الهلع في عينيه من تلك المسافة التي تقلصتْ على نحو إيماني بالغ الرهبة، التفتُ سريعا، لأترك المكان عدوا ناحية البيت الذي يبعد المئات من الأمتار، ربما عدة كيلومترات، لم أكن أعرف عندها كما أعرف الآن، بأنها مسافة غير حقيقية أبدا.

“يجب أن نفعل”.

هكذا استنتج توم من حركاتي ثم حلق بدوره، مبتعدا.

بيتنا من طابقين، يشرف على كامل الأحياء السكنية للتبو في البلدة، أثناء الركض كان بوسعي رؤية البيت أمامي، كنت أركض دون أن أشعر بأنني أقلص تلك المسافة بيني وبين البيت كان والدي يؤكد قائلا: ليس كل ما نراه ندركه. تذكرتُ مقولة والدي الفلسفية، كنتُ أركض باتصال عبر الأزقة الترابية.

ظننتُ لوهلة بأنني لن أصل البيت مطلقا، أحسستُ بالريح تزداد عتواً خلال ركضي، كانت السحابة الغامضة قد وصلتْ حينا، انتشرتْ كالسعال الجاف، فيه شيء من البرودة، كنتُ أركض حين شعرتُ بالريح الغاضبة تلامس جسدي كما رأيتُ أغصانا تتكسر متقاذفة، سمعتُ بوضوح طقطقة تكسرها، كأنها عظام أضاح التي كان يكسرها خالي بين يديه القوتين.

أحسستُ آنذاك بشيء خيالي يلاحقني، كإعصار أميركي، نعم، إعصار أميركي، كابوس قديم يتحقق، قادما من قصص جدي، ومن النشرات الإخبارية. قبلها بمدة كنتُ رأيتُ كابوسا، حوامات أميركية تقصف الأفق، حوامات أميركية كالتي قصفتْ العراق.

خطواتي المرتعبة، كانت تقع بقوة على الطريق الترابي، لأحس بوقعها في معدتي، أعلى حجابي الحاجز، شاعرا بأن الرمال الناعمة تنجرف للأسفل، لتجرفني معها إلى الأعماق البعيدة، المسافات تهرب مني، ظننتُ بأنني لن أصل أبدا، حتى حين وجدتُ نفسي أمام الباب الحديدي للبيت، كنت أشعر بأن خذلانا عميقا يتسلل لجسدي، حين لمستُ الباب أحسستُ بقوتي تتفجر متصاعدة على نحو مفاجئ، دفعت الباب بقوة، فصر بوحشية، دخلتُ ثم أغلقته بذات القوة مع ذات الصرير الخشن، استندتُ على الباب بظهري لاهثا غير مصدق بأنني وصلتُ أخيرا، مستشعرا راحة غامرة.

داخل رأسي استعدتُ هبوب الرياح، الثغاء الأليم داخل الحظائر المنهارة، استعدتُ رؤية الأسقف، صفائح التوتياء المتطايرة، الأغصان المتكسرة مع رؤوس النخيل المحتجة بعنف، فيما بدا لي غضبا لا يمكن إلا أن يكون كابوسا من كوابيسي.

في تلك اللحظة سمعتُ صوت أختي الصغرى.

“هل رأيت ذلك؟”.

“ماذا؟”.

نظرتُ إليها من عمق دوامتي الكابوسية.

“القيامة، إنها القيامة”.

تنفستُ بعمق.

“القيامة”.

كانت تلك هي “الكلمة” التي بحثتُ عنها أثناء ركضي تذكرتُ بأنني فكرتُ أين رأيتُ كل هذا من قبل، أين خفتُ هكذا من قبل. ظننتُ بأنها نشرات الأخبار، لكنها لم تكن كذلك، شعرتُ لوهلة بأنها القيامة، إذ ذاك قالت الأخت الصغرى “تعال، انظر”.

كانت تحدثني بجانب السلالم المؤدية للطابق الثاني.

حين نادتني للمرة ثانية فيما كنت وقتها غائبا في الرعب الذاتي، ركضتْ صاعدة دروج السلم، برشاقة، شاهدتُ كيف أن فستانها المشجر يتماوج برسومات الأشجار والأكواخ المعتمة، تحتج بغضب، سمعتُ أصوات تحطم الأغصان. نفضتُها من ذهني ثم تبعتها صاعدا بإرهاق.

كانت عضلات ذراعي ترتجف، كنتُ منهكا، تنفسي بدا غير منتظم، قلبي كان يدق بعنف، فيما أدركتُ –أثناء صعودي– بأنني أصعد درجتين، درجتين. حين وصلتُ الصالة بالطابق العلوي، كانتُ أختي تحدق عبر زجاج النافذة إلى الخارج.

التفتت، قالت مبتسمة.

“إنها القيامة، أليس كذلك؟”.

لم أجد القدرة على الرد عليها، متعجبا من عدم خوفها.

“لا، ليست القيامة”.

قلتُ مغتاظا.

“ظننت بأنها …”.

قاطعتها بغضب قائلا:

“لا تظني، حمقاء”.

هكذا قلتُ ثم تطلعتُ عبر النافذة.

الحي الشرقي بأكمله، ابتلعته السحابة الحمراء. بعض الصبية النزقين لا يزالون تائهين في ركضهم باتجاهات مختلفة. أسقف تتطاير كمقاصل مرعبة، سقطتْ أعمدة النور التي نصبها أحد المتعهدين الجدد لأحياء الداخلية، لا شيء طبيعي حتى إنني شاهدتُ طيورا تحلق وسط السحابة القانية، ساورني الشك حيالها متطلعا بتركيز أكثر، حين اقتربتْ واحدة منها، عرفتُ بأنها أغطية أسرة، مفرودة في الهواء، كأجنحة لطيور خرافية.

في الأسفل، حين نظرتُ عبر كثافات الغبار والضباب المزعوم، استطعتُ التمييز بشيء من الصعوبة اللون الأزرق لجلباب جدي، كان لا يزال يحرك يديه في الهواء، قبل أن تبتلعه السحابة الغامضة الحمراء التي تزداد عتمة.