الشاشة الكونية وميتافيزيقا الحضور

ما زال يؤكد هذا التطور الهائل في العلوم والتقنية منذ انبثاق الفجر الصناعي الكبير ووصوله إلى ذروة “المينافاتورة” -على حد تعبير انجلز في “ديالكتيك الطبيعة” في نهايات القرن التاسع عشر الميلادي- على حتمية شعور الإنسان الاغترابي الذي أصبحت فيه الآلة بديلا عن الطبقة العاملة في المجتمعات المتحضرة رغم أن هذا الحس في ذلك القرن الذي انبثقت وتبلورت فيه العديد من الحقول وانفصلت بشكل منتظم عن الفلسفة وترتبت العلوم الإنسانية (علوم الروح) والعلوم الطبيعية مدشنة حقبة ما بعد الحداثة.

كان ثمة حس نبوئي لم يصل بعد إلى ذروة الشعور الحتمي بالاغتراب كما وصلت إليه إرهاصات القرن العشرين بكل ما فيه من مآلات وأحداث جذرية في التاريخ الإنساني الذي شكلت صورته الحالية، فقد توثق شعور الإنسان الكينوني بالاغتراب مع كينونة هيدغر الزمانية في “الكينونة والزمان” ليتعمق أكثر صاحب الكينونة والزمان في معضلة التقنية مع أنه شاهد إرهاصاتها الأولى فقط من تطورات وتعقيدات المدنية الحديثة والصناعية التي جعلته يؤثر عزلته الكونية في كوخه الريفي، مجسدا حيرة الإنسان الحديث تجاه التقنية، ومعيدا توهج التساؤلات الفلسفية من خلال مساءلة التقنية ودورها في عملية نسيان الوجود؛ فميتافيزيقا هيدغر ليست هي الميتافيزيقا التي تم تناولها من قبل سابقيه من الفلاسفة إنما هي التقنية وتأثيرها على الحس الإنساني المعاصر من وجهة نظري، ما جعله يراهن أكثر على تجليات العمل الفني باعتباره كينونة الإنسان المطهر من تعقيدات المدنية الحديثة وذروة رؤيته التأملية في أنطولوجيا الوجود.

وإلى المزيد من التساؤلات الحديثة وزيادة الحيرة عند الفيلسوف الفرنسي جان بودريار في أطروحة موت الواقع التي تعتبر عنوانا رئيسيا في فكر بودريار في حقل الابستمولوجيا وهو يتناول الفكر الجذري وهذه الأطروحة تنتمي إلى أدبيات ما بعد الماركسية أو ما بعد الحداثة، والتي تعكس مقولة المفكر الأميركي فرانسيس فوكوياما نهاية التاريخ من خلال حتمية الرأسمالية، حيث يعرض بودريار نهاية التاريخ على أنها فشل ذريع للتطلعات الحديثة وقدرتها على التوفيق بين المنطق والعالم لأن المسافة الحاسمة بين العقلانية والواقع قد تلاشت في ما فوق الواقعية المعاصرة.

بمعنى مع ظهور العلوم والتكنولوجيات الجديدة فإن النماذج التي يمكن إنتاجها في العالم باتت أكثر واقعية وتطوراً ودقة من الواقع نفسه. وقد ضاعت الإنسانية في عالم ما فوق الواقعية الذي يرفض أن يعطينا مسافة لتفسح مجالاً لتجاربنا لنستكشفها.

بسبب التكنولوجيا المتسارعة مع نهاية السرديات الكبرى كما يرى ذلك أيضا الفيلسوف ما بعد الحداثي فرانسوا ليوتار تعد ما بعد الحداثة عالما من الصور اختفت مرجعياته.

هذه الكآبة البودريارية أقلقت الكثير من نقاد اليسار وفي رد بودريار على هذه المسألة أن الركائز الأساسية في جدله هي أن في الثقافة المعاصرة أصبح من الصعب التمييز بين الشيء والعلامة ففي كتابه “مرآة الإنتاج” يرى أن الرأسمالية المعاصرة ليست مجرد تداول للمال والسلع، إنما هي تجتاح كل جانب من جوانب التجربة. فعندما يشتري الإنسان سلعة فإنه لا يشتري ببساطة الشيء المرغوب نفسه، ولكنه يشتري أيضا العلامات والصور والهويات التي تأتي مع ذلك الشيء. وبسبب انعدام التمييز بين السلعة والعلامة فإنهما تولدان اللغة أو الرمز اللذين يشكلان هوية ما بعد حداثية.

ووفقاً لبودريار تقدم وسائل الإعلام المعاصرة “دوامة مدوخة من الواقع″ وهي ليست تعبيراً “عما يحدث حقاً” في العالم “الحقيقي” وإنما هي نتاج لعالم محاكٍ، حيث “نعيش محميين بالعلامات في حالة إنكار للحقيقي”.

وفي كتابه “المحاكاة” الذي يعتبر من أهم إسهامات بودريار في نظرية ما بعد الحداثة يزعم بودريار أن وفرة تمثيل وسائل الإعلام قد حولت طبيعة المظهر نفسها إلى:

- المظهر الزيف، ويمتد من عصر النهضة حتى الثورة الصناعية حيث يزيف المظهر الواقع لأن الصورة تمثل ما هو حقيقي عن طريق عرضها أثناء غيابها.

- الإنتاج، وهو النظام السائد في عصر الصناعة، حيث القيمة المرتبطة بالصورة تتغير ويصبح المهم هو قدرتها على أن تباع وتُشترى، لأن الصور لم تعد تُقيم كنسخ من الصور الأصلية، وإنما كصور في حد ذاتها. يقول بودريار عندما يتم إنتاج الصور والأشياء على نطاق هائل فإن “العلاقة بينها لم تعد علاقة الأصلي مع المزيّف وإنما علاقة تكافؤ ولامبالاة. وفي السلسلة تصبح الأشياء مجموعة محاكاة غير معروفة مع بعضها”.

- المحاكاة، وهي المخطط السائد في المرحلة الحالية والمسيطر عليها من الرمز إلى القانون الطبيعي للقيمة، حيث تهمل مسألة الأصالة والواقع تماما لأن الصور والأشياء تصبح ما يشغل المكان في النظام البنيوي إذ تصبح كل القيم معادلة وقابلة للتبادل كلياً، بمعنى نحن موجودون ضمن شيفرة لا نهائية من الصور التي تختفي ضمنها أفكار التمثيل، ولا يملك أحد لها مفتاحاً. لكن تلك عادة الإنسان من أقدم الأزمنة؛ أن يكون حذرا متأملا لكل ما هو جديد.

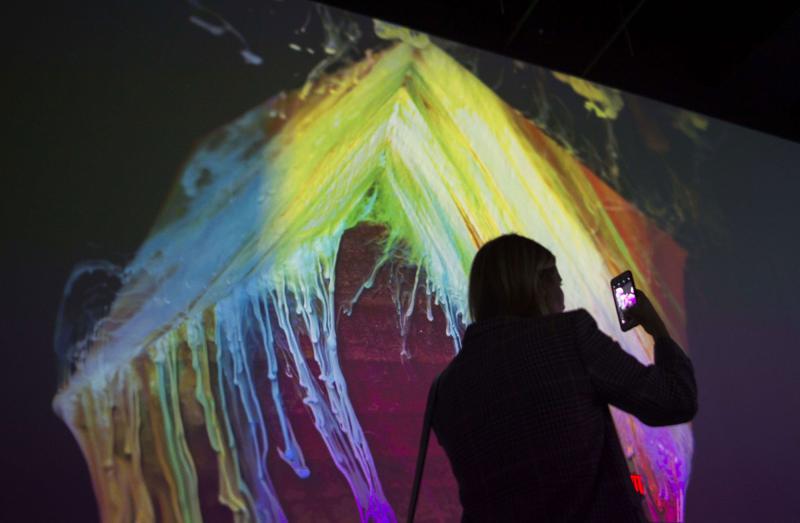

إن كائن الموبايل المعاصر أصبح جزءا من حياتنا اليومية وتجاربنا مع الكون، وأصبح هو حقا الوجود هنا، وفي نفس الوقت الوجود هناك، إنه كائن محير منذ ولادته الأولى، حيث كان مقتصرا على فئات معينة من المجتمع المعاصر إلى أن أصبح شيئا أساسيا لا يستغنى عنه من قبلنا نحن البشر، بل أكثر من ذلك غدا الصورة المثلى لنظرية التطور الداروينية، ولكن في شكلها التقني. أصبحنا نمارس عملية التطور على هذا الكائن التقني، وحتى الانتخاب الطبيعي لكي ينجب لنا أجيالا متطورة ومقاومة للعدم.

بدأ هذا الكائن المسمى الموبايل بصيغة صوتية مطلع التسعينات من القرن الماضي، وتطور إلى صيغ كتابية وميديوية، فهو شاشتنا المصغرة والمختصرة عن الكون والحياة والكتابة والبهجة والفرح ونظريات الاتصال والتواصل من قبل الفلاسفة وعلماء السوسيولوجيا والرسامين والشعراء والكتاب والروائيين وبقية أفراد المجتمع، فهو جامع لخصائص أقرانه من كمبيوتر شخصي وآيباد وتلفزيون.

إن هذا الموبايل يثبت على مدى التسارع الزمني أنه الأقوى من بين التقنيات التواصلية الأخرى حتى أصبح ذئبا لإخوته الأجهزة التطورية الأخرى إذا شاءت لنا التسمية الهوبزية، إذ بدأ يلتهم التقنيات المجايلة له ويهضمها في مرآته الصغيرة وحتى الكتابات الإبداعية أصبحت لا تستغني عن اعتباره بديلا عن الكتابة الورقية بالكتابة الإلكترونية وبديلا عن الكتابة “الكيبوردية” في الجهاز الكمبيوتري إلى كيبورد رقمي إلى ما هو لا متوقع من التقنيات والتطورات التي يقدمها هذا الجهاز المعجزة.

هذا الكائن التقني المعجز هو الإبداع الإنساني الأكثر حضورا بين التقنيات الأخرى، فقد تمت أنسنة هذا الكائن ليكون رفيقا أمينا لنا في حياتنا اليومية، وحتى حارسا ليلياً لنا في نومنا من الأحلام، فهو مرآتنا التي نتصفحها كل دقيقة إلى أن تتعلق الأوقات والأزمنة. ليس هذا فقط، بل أصبح مستودعا لذاكرتنا وكتاباتنا وانطباعاتنا والصور التي نحبس بها الزمن وطائرتنا الخاصة التي نتنقل بها عبر فكرة الزمكان.

لقد عبر مفكرو القرن التاسع عشر عن ذم الأيديولوجيا من خلال ماركس وانجلز باعتبارها وعيا زائفا ونخشى أن هذه العبارة أصبحت تنطبق على كائن التقنية المتمثل في الموبايل، قد يكون من ذلك النوع الزائف عن الوجود الواقعي يكاد هذا الكائن التكنولوجي أن يستلب الإنسان من ذاته ووحدته الطبيعية فالكثير من العاهات الإنسانية المعاصرة من القلق والعزلة والاكتئاب يسببها هذا النوع من الإدمان المتكرر لاستخدامه، بل غياب أشكال الحضور الإنساني الأصيل، وهذا التأثير سواء بشكله الإيجابي أو السلبي يحتاج إلى جهود متضافرة وحثيثة من علماء الإنسانيات والاتصال وحتى الفلاسفة. ولعل جهاز الموبايل ليس هو المشكلة بحد ذاته، وإنما تكمن المشكلة في استعمالاته التي يمكن توقعها وعدم توقعها.

رغم أن هذه الملاحظات قد تكون معممة على التقنيات الرقمية الحديثة، فقد اختزلها التطور في شكل هذا الجهاز الصغير الذي يستطيع التسلل إلى حياة الناس عبر برامج التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وسناب شات ويوتيوب وواتساب والألعاب الكومبيوترية وغيرها من البرامج الحديثة التي يصعب حصرها، وهذا لا يعني أن الدول المتقدمة لم تكن واعية بتأثير الموبايل، فالكثير من المنتجعات التي يفد إليها المشاهير من أجل الاسترخاء والنقاهة تشترط التخلي عن الموبايل للاستمتاع أكثر ببحبوحة الحياة الوادعة وجمالها، وكذلك في بعض البلدان كالمملكة العربية السعودية تم وضع مخالفة لاستخدام الموبايل أثناء قيادة السيارة لما يسببه من حوادث. ما نحتاج إليه حاليا هو أن نتحكم في استعمالات هذا الكائن الجميل لا أن يكون هو من يتحكم فينا كسائر تعاملنا مع التكنولوجيات المعاصرة.