الشّعر دوما وأبدا

قرأتُ روايات كثيرة ويمكن وصف البعض منها بالشّعريّة لما تتضمّنه من عوالم سحريّة وشخصيّات ضاربة في العمق والحياة وصولا إلى المأساويّة. قرأتُ روايات كثيرة بالعربيّة والفرنسيّة، واطّلعتُ على أمّهات “فنّ الرّواية”، كما يحلو للتشيكي الفرنسي ميلان كونديرا تسمية الكتابة السّرديّة، مُتَرْجَمَةً للفرنسيّة، التي صارت بفعل الممارسة وشيء ما يُشابه المصير، لغتي الأولى وربّما لغتي الأمّ.

قرأتُ إذن الكثير من الرّوايات وأحببتُ حتّى الجنون راسكلنيكوف وجوليان سوريل وفريديريك مورو وباردامو وسكّان قرية ماكوندو ومصطفى سعيد وغيلان، لكنّي لم أعتقد أبدا أنّ الرّواية فنّ أو جنس أهمّ من المسرح أو الشّعر. بل بالعكس، لطالما اعتبرتُ الرّواية فنّا تكميليّا يأتي للتّسلية، لملء وقت الفراغ، مقارنة بالشّعر وهو الأدب الأساسيّ والمسرح وهو الفنّ المكتمل بالنّسبة إليّ بمعنى أنّه حوار مباشر مع الجمهور.

صحيح أنّ الشّعر يعيش أزمة كبيرة بالمعنى الاقتصادي للكلمة، أي أنّ كبريات دور النّشر عزفت منذ عدّة سنين وربّما عقود عن نشر الشّعر الذي صار “ابن العمّ الفقير” للأدب، خاصّة مقارنة بالرّواية الّتي احتلّت أكثر من تسعين في المائة من برامج النّشر ومشاريعه. يرجع السّبب أساسا إلى ارتباط دور النّشر الكبرى بوسائل الإعلام الكبرى، فهو إذن لقاء أصحاب المشاريع الماليّة لا الفكريّة أو الحضاريّة، هذا ما يعني أنّ المال يبحثُ عن المال، وأنّ الشّعر لا يدرُّ مالا وفيرا كالرّواية لأنّه صعب المراس والقراءة والفهم. الشّعر صراع مع الزّمن، أو ربّما هو اختبار للزّمن.

أمّا الرّواية، فعلينا أن نقول إنّ ما يُباع ليس دوستويفسكي ولا ستاندال ولا فلوبير ولا سيلين ولا غبريال غارسيا ماركيز ولا الطيّب صالح ولا محمود المسعدي. (أذكرُ على سبيل المثال المرحوم السيّد محمّد المصمودي، صاحب دار الجنوب للنّشر بتونس، وهي الدّار التي أصدرت “السدّ” و”حدّث أبو هريرة قال” للمسعدي، أذكرهُ يقول إنّ المسعدي وهو موجود كلّ سنة في برنامج مناظرة الباكالوريا لا تُباع كتبه كما ينبغي). أي أنّ الكتب المقرّرة في البرامج الرّسميّة، والحال كذلك في فرنسا، لا تُمثّلُ أرقاما هامّة مقارنة ببعض الكتب التي يمكن اعتبارها تافهة، على الأقلّ ثانويّة، فما قيمة البرازيلي باولو كويلهو ورواياته المكتوبة بنفس النّمط كوصفات الطّبخ مقارنة بمواطنه “جورجي أمادو”؟ يمكن طرح السّؤال نفسه في كلّ بلاد العالم: في فرنسا، مثلا، المدعوّان فريدريك موسّو ومارك ليفي يبيعان من كتبهما أضعاف أهمّ ما يبدعه كتّاب اليوم. هل يعني هذا شيئا آخر غير أنّ ثقافة المال والمركنتيليّة استفحلت وأخذ القطيع في السّير بكلّ نحو المسلخ؟

في الحقيقة، للقارئ الحقّ في متابعة ما يريد: عندما يقرأ رواية لأحد هؤلاء، فكأنّه قرأها جميعا، وعندما يقرأ رواية جديدة، فسيتذكّر القديمة. هذا الفعل، المبنيّ على التّكرار، طريقة ماهرة لاستملاك القرّاء وجعلهم مستهلكين خاضعين لسلطة السّوق المتمثّلة هنا في كتب مصنوعة على طريقة “الفاست فود” و”الدجنك فود”، تلك الوجبات السّريعة التي احترف في توزيعها الغرب الأميركي القاتل صحيّا وفكريّا.

ليس للشّعر مكان في هذا الخضمّ. إن صحّ التّعبير، قصيدة واحدة لإيف بونفوا أو فيليب جاكوتّي أو صلاح ستيتيّة أثرى لغويّا وثقافيّا وإنسانيّا ألف مرّة من روايات هؤلاء. فكم نحن بعيدون عن سنة 1857 التي شهدت صدور كتابين من أهمّ الكتب في تاريخ الأدب الفرنسي والعالمي، وهما “السيّدة بوفاري” لغوستاف فلوبير، و”أزهار الشرّ” لشارل بودلير. الجميل في الأمر، هو قراءة الشّاعر للرّواية في مقالة جدّ بديعة، والأجمل هو محاكمة الكتابين والأديبين، لكن في نهاية المطاف قرّر القضاء ترك الرّواية لأنّ “العالم لن يكترث لخيانات امرأة ريفيّة”، لكنّه حكم بالإعدام على ستّ قصائد كاملة بتهمة “جريمة إهانة الآداب العامّة والأخلاق الحميدة”. دام هذا الحكم من يوم الإدلاء به، أي يوم الـ21 من آب/أغسطس 1857، إلى – تماسكوا أعصابكم – إلى يوم الـ31 من مايو/أيار 1949 بعد قرار “غرفة الإجرام بمحكمة التّعقيب” بباريس كسر الحكم الأوّل.

من خلال هذه القصّة الضّاربة في الواقعيّة وفي التَّأْريخ للأدب، يتجلّى لنا أنّ الشّعر والرّواية، وإن كانا يتبعان عالم الأدب، فهما لا يخضعان للمعايير نفسها. وقتُ الشّعر ليس وقت الرواية كما أنّ أغراض الشّعر ليست أغراض الرّواية. فالشّعر، منذ لحظة جلجامش إلى حصول الأميركيّة لويز غلوك على جائزة نوبل للآداب 2020 (بالرّغم من أنّي شخصيّا لم أقرأ لها ولا أعرف عنها إلاّ الشّيء البسيط)، يعيشُ مسيرته الخاصّة بعيدا عن الحسابات والانتظارات والأحزاب والأنساب.

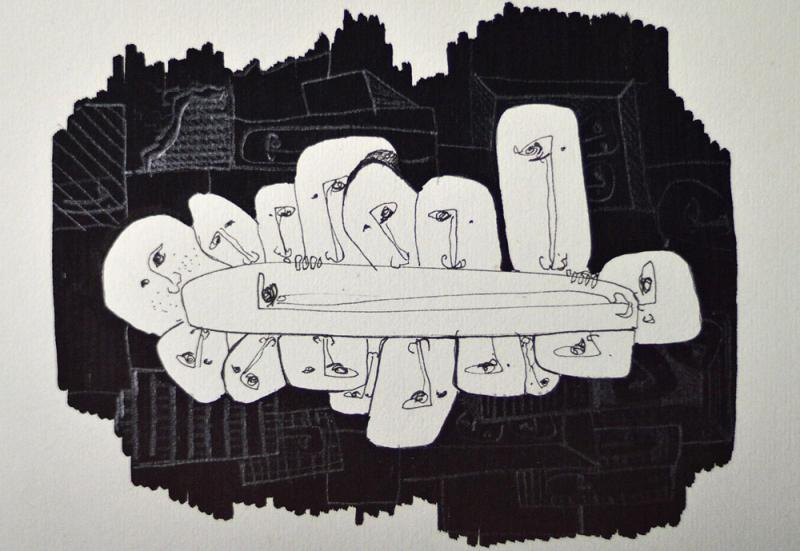

للشّعر إيقاعه في المشي والرّكض والوقوف والقعود وحتّى النّوم. هو الحريّة بالأساس. يأتي عندما لا ننتظره ويصوم عندما نقرع جرس المأدبة، لكنّه دائما موجود: في زرقة السّماء أو سوادها، في جرعة الماء أو كأس النّبيذ، في بسمة الوليد أو رسمة البنت التي ترى أباها في شكل “سنفور شاعر”. الشّعر في كلّ مكان، وعلى الشّاعر التنبّه إليه. للأسف، لا يمكن أن نقول الشّيء نفسه عن الرّواية، فكما كان يقول سيلين، صاحب رائعة “رحلة في أقاصي الليّل”، “القصص موجودة في كلّ مكان.. في المستشفيات ومراكز الشّرطة والمطلوب هو الأسلوب”. بهذه الطّريقة، يكون الرّوائي الحقيقي شاعرا كما كان هوميروس وفرجيليوس ورابلي وسرفانتيس شعراء كبار لا روائيّين.

الأدب الحقيقي، كما الموسيقى الحقيقيّة، كما كرة القدم الجميلة، وفنّ الطّبخ الرّاقي، وصناعة الموضة وصناعة العطور وكلّ ما هو بديع في هذا العالم المليء بالخراب، يستحقّ أن يُلقّب بالشّعر. الشّعر، دوما وأبدا، سيكون اسم الجمال والإبداع والحريّة على حدّ السّواء.