الصوفي الذي فرد عباءته على الجميع

وصف تيري إيجلتون في كتابه “الثقافة” (2016) مواطنه الإيرلندي أوسكار وايلد بأنه رسول للثقافة، وإذا استعرنا هذا اللقب، وألصقناه بأحد الكتاب المصريين، فإنه ينطبق علي اثنين لا ثالث لهما، الأول يحيى حقي، والثاني عبدالفتاح الجمل. فلكليهما دور ملموس في الثقافة المصرية لا يستطيع أحد أن يتغاضى عنه أو يتجاوزه. بصفة عامة لم تعرف الثقافة العربية نموذجًا باذخ العطاء كحالة الأديب يحيى حقي (17 يناير 1905 – 9 ديسمبر1992) ليس على مستوى الإنتاج الأدبي الثرّ فقط، والذي عكس ملكة خاصّة قلما يجود بها الزمان في شخص واحد؛ فهو كاتبٌ مُتعدِّدُ المواهبِ جمعَ بين كتابة القصة والرواية والمقالة الصحفية والنقد الأدبي، واللوحة الوصفية والذكريات الأدبية وأيضًا التاريخ والفنون كالموسيقى (تعال معي إلى الكونسير) والمتاحف (في محراب الفن)، إضافة إلى ترجماته (البلطة، ولاعب الشطرنج، والدكتور كونك، والطائر الأزرق، والقاهرة) وإنما في كونه بمثابة اليد الثالثة (الحانية) التي امتدت للكثير من الأدباء في بداية طريقهم. فلا يوجد أديب مرّ على مجلة “المجلة” التي كان يرأس تحريرها ومعه قصيدة أو قصة أو دراسة، وَيُنكر فضله السّخي وتأثيره الكبير، سواء كمعلِّم أفضل ما يكون فيما قدم من نصائح أو دروس في الكتابة، أو بإتاحة النشر له دون الاعتبار إلى السّن، بقدر الاحتكام إلى الجودة والإتقان، أو تأثيره المعنوي في دفعه إلى حبّ الحياة وتذوق الفن، هكذا كان يحيى حقي سلوكًا حياتيًا، ونهجًا في كتاباته المتعدِّدة.

نموذج الأديب يحيى حقي فريد في كل حالاته؛ شخصيته التي احتوت الجميع تحت عباءة الأبوة التي منحها للجميع بلا استثناء، أو في سلوكه أو في كتاباته التي يسير فيها كما يسير في حياته حيث “يُفرد الشراع ويقول لزورقه والبحر الـمُخوف أمامه: خليها على الله”. كما أن لديه ولعًا صادقًا كما يقول صبري حافظ “بالتغني بأنشودة البساطة، وهو عشق يتجلّى في كل ما كتبه هذا الفنان العظيم من قصص ونقد وتأملات” ومن إفراطه في البساطة يكتب عن الحمير وأنواعها ونوادرها وعاداتها إلى درجة أنه يقر “وجدت سعادتي مع الحمير” على نحو ما ذكر وتباهى في كتابه “خليها على الله”.

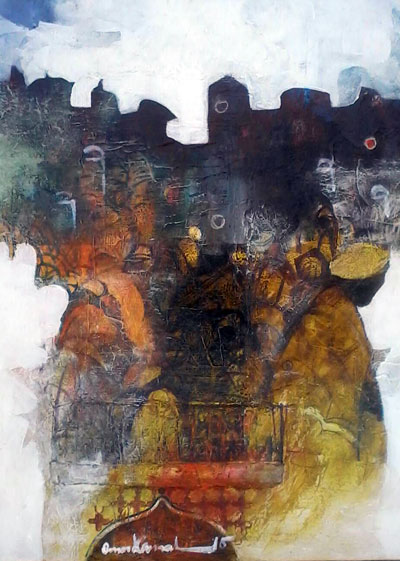

الصورة التي تركها يحيى حقي بأفعاله تتماثل مع صورة “الصوفي” كما رسمها له سليمان فيّاض في إحدى لوحاته القلميّة. وإن كان يلائمه أكثر وصف القنديل الذي يشع نورًا ومحبة على الجميع. فمع الوجاهة الاجتماعية التي منحه إيّاها الشكل الإفرنجي الذي بدا عليه، بما اكتسبه من صفات خارجية راجعة لأصوله التركية (وإن كانت عائلته انصهرت في معين الروح المصرية)، وأيضًا من المهابة التي فرضتها عليه وظيفته الدبلوماسيّة التي كان يشغلها، إلا أن مَن يقترب منه يجد شخصًا آخر يختلف اختلافًا جذريًّا عن الصُّورة الذهنية التي تولَّدت من مظهره الخارجي، فخلف هذا المظهر كما يقول خيري شلبي “كان صعلوكًا مصريًا يعشق المشي على قدمية” مغرمًا “بِعَدِّ عربات الفول المنتشرة والمتناثرة على طول الشارع وعرضه”. إلى جانب هذا يتميز بالخجل لدرجة أنه في إحدى الندوات التي خصصتها رابطة الأدب الحديث لمناقشة كتابه “فجر القصة المصرية” كما يقول الدكتور على شلش “راح ينظر إلى الحاضرين في وداعة – تارة – ثمّ ينظر تارة أخرى إلى الأرض ويده اليسرى تقبض على عصاه القصيرة في قلق ظاهر، وكأنما يقول في نفسه: ماذا جنيت حتى يتفرج عليّ الناس هكذا؟”. وهذه الصفة تتطابق مع تواضعه الجمّ، فمع نتاجاته الروائية الكثيرة إلا أنّه يُخْرج نفسه من زمرة الروائيين؛ لأنّ على حد قوله “فن الرواية يقتضي مقومات ليست موجودة في شخصه”. وهي صفات تتحقّق بشكل أو بآخر وهو يسرد عن نفسه وعن حياته بكل بساطة في “كناسة الدكان” هكذا “كانت أمي هي عماد الأسرة، ربتنا بيديها، تخيط ثيابنا ونحن ستّة وتطبخ وتطعمنا مُتكلِّفة في ذلك أشدّ العناء، متحايلة للوصول بنا مستورين إلى آخر الشهر… إذا قدمتْ لنا طعامًا نزرًا لا يغني ولا يسمن من جوعٍ، ضاحكتنا وصّبت علينا ضحكة مرحة وكأنما اجتماعنا إلى المائدة لعبة مُسليّة”.

هذه البساطة تبدو لي إحدى المعادلات الصعبة لفهم روايته “قنديل أم هاشم” فالرواية بقدر ما حملته من معانٍ عميقةٍ تتصل أوّل ما تتصل بهذه الروح المصرية، وبيان أصالتها، فهي في المقام الأوّل تنشد البساطة في الحياة والبُعد عن التكلُّف وفق قناعتي الشخصية في أحد جوانبها الثرَّة، فالطبيب إسماعيل الذي ذهب إلى الغرب “يريد أن يرى كل شيء، ويفهم كل شيء” عاد مُشبَّعًا بالفكر العلمي الصارم، الذي دفعه إلى أن يثور ويحطّم الضريح والقنديل عندما وجد أمه تُعالِج فاطمة النبوية بزيت القنديل وهو الطبيب القدير بأمراض العيون وقد “درس في بلاد بره” كما كان يقولها أبوه. وفي لحظة فارقة وقف عاجزًا أمام العلاقة الخفيّة بين الشخصية المصرية وهذا المقدّس الدينيّ، فاستجاب، لا لعجز العلم الذي درسه عن التداوي، أو حتى حسب صيحته “وفهمتُ الآن ما كان خافيًا عليّ، لا علم بلا إيمان” وإنما لأن ثمَّة يقينًا داخليًا مؤمنًا تسرّب إليه بهذا المقدّس، وإدراكه أنّه لن يستطيع استبداله بمفاهيم علمية أو زحزحته، فيستسلم في النهاية وينادي فاطمة “تعالي يا فاطمة، لا تيأسي من الشفاء. لقد جئْتُكِ ببركة أم هاشم، ستُجْلِي عنكِ الداءَ، وتزيح الأذى وتردّ إليكِ بصركِ فإذا هو حديد”، وهذا الاستسلام ليس لتعارُض العلم أو حتى فشله. ولكن لأنه فهم ببساطة الروح المصرية وإيمانها العميق بالوجدان الذي رفض العلم الذي هو نتاج العقل فقط. لكن الرسالة المهمّة التي تركها باستسلامه مفادها أن إسماعيل الذي آمن بالعقل وسافر إلى أوروبا ورأى منجزات العلم الحديث، لم يتعالَ وإنْ بدا في بداية الرواية رافضًا لتراثه الشعبي وموروثه الديني. المهمّ أنّه انصاع وأقرًّ بما رفضه.

الرئيس الأب

كانت البساطة تنعكس على شخصيته في اندهاشته من البائعة الجائلين، وأيضًا في تعاملاته مع الأدباء أثناء رئاسته لمجلة “المجلة المصرية” (تولى المجلة من أبريل 1962 إلى ديسمبر 1970) فهو لا يجلس في حجرة خاصّة به، فالمعروف أن مقر المجلة كان عبارة عن شقّة من الطراز القديم، حجراتها مفتوحة على الدوام، يجلس على أحد المكاتب وعلى المكتب الآخر الدكتور شكري عيّاد والشاعر الحساني حسن عبدالله. دائمًا يُبادر الوافد إلى المجلة، بسؤاله الحميمي الذي يعكس صفة صاحب البيت “هات ما عندك” في إشارة لكسر الرهبة التي يُعاني منها المبتدئ، ويطالع العمل بنظرة سريعة، ثمّ يدفعه إلى صاحبه قائلاً “اقرأ لنا”، وما أن ينتهي صاحب العمل من القراءة، حتى يتجه إلى الحساني عبدالله قائلاً “ما رأيك؟” فهو يعلم حسبما يروي خيري شلبي عن هذه الذكريات، أن الحساني لا يُجامل أحدًا، ويقول رأيه بصراحة، ثمّ يطلب مِن الحضور بأنْ يقولوا رأيهم، وفي النهاية يعرف صاحب العمل مواطن ضعفه، فيعيد صياغته وفق ملاحظات الحضور، وبالتالي لا حاجة لرأي رئيس التحرير. فقد قال الجميع رأيه.

في حقبة رئاسته للمجلة يشهد له الجميع بأنّه كان أبًا للجميع، فلم يُشْعِر أحدًّا بأنه رئيس تحرير أو حتى “قَيِّما على إنتاجهم” وقد تأثّر به جيل كامل في فترة رئاسته للمجلة. وليس هناك أدل على أستاذيته في غير تعالٍ للشباب، من تلك المقدمات التي خصّ بها كتاباتهم في هذه الفترة، فما زالت مقدمته القاسية – نوعًا ما – لرواية “تلك الرائحة” لصنع الله إبراهيم تتصدر كل الطبعات إلى الآن، في إقرار بأهميتها ودلالتها التي لا تنفصل عن سياق مناخ الحرية في تلك الفترة.

كما أنه فتح أبواب المجلة للشباب دون سابق معرفة، وفي كثير من الأحيان طغت طيبته على المهنية فنشر للبعض على الرغم من رداءة المنتج، على نحو ما يحكي صديقه سليمان فيّاض، ما فعله مع الكويتب الذي هدّد بالانتحار إن لم ينشر له قصة في المجلة. وهذا الموقف ينمُّ عن أستاذية الرجل ودبلوماسيته وحنكته في تعامله مع الكتّاب الصغار. فالحكاية كما يرويها سليمان فياض في لوحة قلميّة عنه بعنوان “الصوفي”، “أنه في أحد الأيام طرق حجرته في مجلة ‘المجلة’ كويتب حاملاً ما يسميه قصة وقدمها للرجل قائلاً:

– هذه قصة هايلة، أحسن قصة كتبتها في حياتي، واخترتُ مجلة “المجلة” بالذات لنشرها، فلا أحد سيُعجب بها سوى يحيى حقي، أقصد مثل يحيى حقي.

– قال يحيى: اتركها لي وسوف أقرؤها. إلا أن الكويتب ألحّ على عمنا يحيى أن يقرأها الآن، ولم يجد عمنا يحيى مفرًا، فأعطاها له، وهو يتربع مستعدًا، وبعد جدال ونقاش قال له يحيى حقي اتركها لي، وإذا وجدتها صالحة، سأنشرها أوّل قصة بالمجلة، فمزاحي الآن ليس طيبًا. لكن الكويتب راحَ يتردّد على المجلة كل أسبوع ويسأل عن موعد النشر، ولمّا ضاق ذرعًا يحيى حقي، اعتذر له عن النشر، وموصيًا له بالقراءة، وإعادة المحاولة، وإذا بالكويتب ذي الجسم الرياضي يندفع نحو شرفة المجلة، مهددًا بالانتحار، إذ لم تنشر القصة، وإذا لم يقل له الآن ذلك، وفي أول عدد قادم من المجلة. فأسرع نحوه يحيى حقي مشفقًا على هذا الجسد الرياضي وأمسك به، قائلاً “يا بني سأنشرها، والله سأنشرها، وفي العدد القادم بس انزل، وتعال معي. وانقاذًا للموقف قال له “ولكن لي شرط واحد، لا تأتي لي بقصة أخرى”. فقال الكويتب بلهفة: أعدك وعد شرف. فأمنية حياتي أن أنشر في مجلة “المجلة” ولو مرة واحدة.

الغريب أن حقي روّض نفسه على الاعتذار لمن يزورونه، عن رداءة هذه القصة، ويأخذ في حكاية الحكاية من جديد لكل لائم، أو معاتب، كنوع من الانتصار للمهنيّة التي لم يأخذ بها عند النشر.

هذه الحميمية في التعامل مع الجميع بلا استثناء ودون طبقية دفعت خيري شلبي لأن يقول “الواحد كان يذهب بقصته أو قصيدته، أو دراسته، إلى مقر المجلة في شارع عبدالخالق ثروت، وقد قرّ في ذهنه أنه ذهاب إلى مكان أليف جدًّا، ربما كانت ‘مندرة’ دارهم في قريته” (مجلة أدب ونقد، يحيى حقي عطر الأحباب).

حفاوته بكل مَن خطّت قدماه إلى مقر المجلة لم تفرق بين كاتب مشهور وآخر غير معروف، فالقاص الكبير سعيد الكفراوي يحكي عن استقبال يحيى حقي له في مجلة “المجلة” في أواخر الستينات عندما قدّم من بلدته وهو يرتدي جلبابه البلدي، وطاقية من الصوف، وما إن دخل إلى مكتبه، حتى أشار له بأن يقترب ثم قال له:

– أيوه يا ابني؟

– فقال الكفراوي: أنا يا أستاذ يحيى كاتب قصة وعاوز أنشرها في مجلة المجلة. ثم يكمل الكفراوي سرد تفاصيل اللقاء قائلا: “دسَّ يده في جيبه وأخرج علبة سجائره، وأشعل واحدة منها ثم ركن رأسه على كفه، ما يزال ينظر ناحيتي بدهشة، تحولت فجأة إلى استغراب من بجاحتي (بجاحة هذا القروي، قليل الشأن الذي يتطاول ويطلب النشر في هذه المجلة العريقة)

– قال متسائلاً:

– في مجلة المجلة؟

– أيوه

– أنت اسمك إيه يا ابني؟

– سعيد الكفراوي

– هو إنت فاكر يا كفراوي إن المجلة دي نشرة سرية؟ إنت عارف مين اللي بيكتب فيها؟

– أيوه عارف

– ولما أنت عارف جاي

– يا أفندم أنا جاي من آخر الدنيا.

ومع إصرار، وعناد الكفراوي الذي يقول “ورثتهما عن جدودي المزارعين” نهض واقفًا (أي يحيى حقي) وقال لي: تعال.

سحبني من يدي إلى شرفة المجلة التي تطل على الشارع، جلسنا بعد أن أغلق شيش الباب وقال لي:

– اقرأ يا كفراوي.

وبدأت القراءة مُتلعثمًا، يضرب قلبي بالشوط، وخفت أن يقفز من بين ضلوعي، ويستمر الكفراوي في وصف مشاعره أثناء القراءة وهو يتتبع نظرات الأستاذ إلى أن قال: كويس يا كفراوي، حسّك جديد بالريف. اقرأ مرة أخرى وقرأتُ مرة أخرى … وبعد أن فرغنا نهضنا، وعند الباب شدّ على يديّ وأخذ منّي القصة وودّعني والابتسامة ما تزال مرسومة وكلمات طيبة تنك في المكان . الغريب أنني عندما كنت أتصفح المجلة آخر الشهر وجدت القصة منشورة. (شهادة بعنوان قارورتان من عطر الأحباب، مجلة أدب ونقد، عدد أغسطس 1991، ص 106).

قيم الأستاذ النبيل

مكانته في قلوب الأدباء مكانة خاصة وفريدة، فهي خليط من مكانة الأب والرائد الصديق، حسب مقولة علاء الديب عنه، كما أن تواضعه وتعامله بروح الأب كان يدفعه أحيانًا لأن يرفع سماعة الهاتف ليسأل الخراط “إن كان انتهى من كتابة قصة، أو يحب أن يكتب في موضوع كذا أو كذا”. فالأديب الكبير فتحي غانم يقول “تعلَّمنا من يحيى حقي فن القصة، وكيف نكتب مقالاً، وأنا أعتبره قيمة أدبية كبيرة لا تقدر بثمن وقيمة إنسانية وحضارية”. مواقفه الإنسانية لا تتجلى فيما فعله مع الأدباء في نشر أعمالهم أو حتى كتابة مقدمات إصداراتهم الجديدة، وإنما أيضًا كانت في أفعاله النبيلة بصفة عامة، فيحكي في أحد كتبه أن ذات يوم كتب مقالاً عن أحد مؤلفي الأغاني الشعبية المشهورين، قرّظه فيه تقريظًا لم يكن المؤلف ينتظره مطلقًا، ولم يكن يحيى حقي يعرف أنه يمرّ بمحنة صحيّة وضائقة مالية، وفوجئ ذات يوم بهذا المؤلف يطرق بابه، يريد أن يُحدِّثَه في بعض مشاكله، فأذنَ له، وبعد أن حدَّثه عن مشاكله الفنيّة والصحيّة والماليّة، نهضَ يحيى حقي قائلاً “أنا نازل البلد، تحب تنزل معايا”، ولم يكن لديه حاجة للنزول إلى وسط البلد، ولكن إحساسه بضائقة الرجل، وبالفعل ركب الاثنان التاكسي، حتى أوصل المؤلف إلى بيته، ثم دفع حقي أجرته التي كانت باهظة بعض الشيء بسبب طول المسافة، ثمّ نزل من التاكسي، وراح يبحث عن أتوبيس يعود به إلى بيته.

ومن الأشياء اللافتة التي تظهر مساندته للجميع دون تفرقة ما فعله مع أحمد عبدالحي كيرة أحد الأبطال المنسيين في ثورة 1919 فهو حسب وصف جريدة الوفد «فدائي عظيم من الجهاز السّري للثَّورة»، و«بطل منسي تعاون مع حزب الوفد للقيام بعمليات اغتيال تستهدف ضباط الجيش البريطاني». وُصف في كتب المؤرخين بأنه «يُجِيدُ التنكُّر والتخفّي والتحدُّث بلغات مُخْتلِفة يومًا ما تجده نجارًا، ويومًا آخر شيخًا معممًا، وتارة جنديًا بريطانيًّا ومرة أخرى فلاحًا بسيطًا، وعندما اكتشف أمره في اعترافات قتلة السير لي ستاك عام 1924 بدأت المخابرات البريطانية ملاحقته وأصبح واحدًا من أهم المطلوبين لديها، حتى أنها أصدرت منشورًا لجميع مكاتبها في العالم تقول فيه «اقبضوا عليه حيًا أو ميتًا، اسمه أحمد عبدالحي كيرة، كيميائي كان طالبًا في مدرسة الطب، كما أنه خطيرٌ في الاغتيالات السياسيّة» وتنقّل «كيرة» من مخبأ الى آخر وعرف “متعة العيش في خطر” كما يقول نيتشه. بعد مقتل “السير لي ستاك”.

تمّ تهريبه إلى ليبيا ومنها إلى إسطنبول وهناك التقاه الأديب يحيى حقي عام 1930 في إسطنبول، أثناء عمله كموظف في القُنصلية المصرية في إسطنبول وكتب عنه في كتاب «ناس في الظل» واصفًا إياه بأنّه «بعبع الإنجليز يبحثون عنه بعد أن فتلوا له حبل المشنقة، كنتُ لا ألقاه إلا صدفة وأُلِحُّ عليه أن نأكل معا فيعتذر قائلا: قريبًا إن شاء الله، وظل هذا حالي معه أربع سنوات كلما أدعوه يعتذر بأدب، وقد رأيت فيه المثل الفذّ للرجل الشريد، كانت ملابسه تدل على مقاومة عنيدة للفاقة وغلبت صفرته التحتانية على لونه الأصفر، يمشي على عجل ويحذر كأنه يحاول أن يفلت من جاسوس يتبعه، ويخلو كلامه من أي عاطفة، فلا تدري إن كان متعبًا أم غير متعب، جيبه نظيف أم دافئ، معدته خاوية أم عامرة؟». ويستمر حقي قائلاً «حاولت أنْ أعرف أين يسكن فلم أنجح وقيل لي إنه يسكن في ثلاث شقق كل منها في حي بعيد عن الآخر ولا ينام في فراش واحد ليلتين، إنه يعلم أن المخابرات البريطانية لن تَكُفَّ عن طلبه حتى لو فرّ إلى أقصى الأرض، إنها لا تنسى ثأرها البائت». بعد سنوات من التشرد والنسيان يوجد جسد أحمد كيره مقتولاً أسفل سور مدينة إسطنبول القديمة، وبالطبع القاتل كان معروفًا حيث أرسلت المخابرات الإنجليزية ثلاثة من عملائها في مصر بعد توقيع اتفاقية 1936 هم جريفز، ماركو، إسكندر بورجوزافو، وبالفعل استدرجوا كيره وقتلوه وعبروا عن هذا الإنجاز بعد عودتهم إلى مصر بقولهم “لقد ثأرنا لأروح جنودنا التي أزهقت في مصر .. لقد أدينا الواجب”، أما جثمان البطل فقد ظل في العراء نهبا للبوم والغربان حتى كشف عنه البوليس التركي.

واحدة من قيمه الكبرى التي تؤكّد أستاذيته وولائه للوطن ما فعلها قبل رحيله، حيث رفض طلبًا للجامعة الأميركية بنشر أعماله الكاملة مقابل أن تدفع له مبلغًا كبيرًا ومغريا. ففي تلك الفترة من السبعينات وهي الفترة التي كان توقف فيها عن الكتابة، بدأت الجامعة في هذا الوقت تستعدُّ للعب دورًا أكبر في الإعداد للهيمنة الأميركية في المنطقة، وفق لما رواه الدكتور صبري حافظ، وفضَّل أن تُنشر أعماله بعيدًا عن هذه اللعبة في الهيئة المصرية العامة للكتاب بعدما وافق الدكتور محمود الشنقيطي الذي كان يرأس الهيئة في هذا التوقيت. ونجحت المفاوضات على النشر وما طلبه من شروط حتى تخرج الأعمال بصيغة يرتضيها هو. وقد قبل المبلغ الذي دفعته الهيئة دون نقاش متغاضيًا عمّا كانت ستدفعه الجامعة الأميركية.

ثمّ يأتي نعيه الذي أوصى بنشره بعد إتمام إجراءات الدفن – هو الآخر – تأكيدًا على عزوفه عن سرادقات النفاق والكذب، فاكتفى بقوله “شيعت أمس جنازة الكاتب الأديب يحيى حقي، مَن يقرأ هذا النعي يقرأ له الفاتحة”. رحم الله الأديب الكبير، فعلى الرغم من غيابه إلّا أنَ قيمه وأعماله باقيتان لنا، فهما بمثابة الزاد في رحلة الحياة والمعرفة.