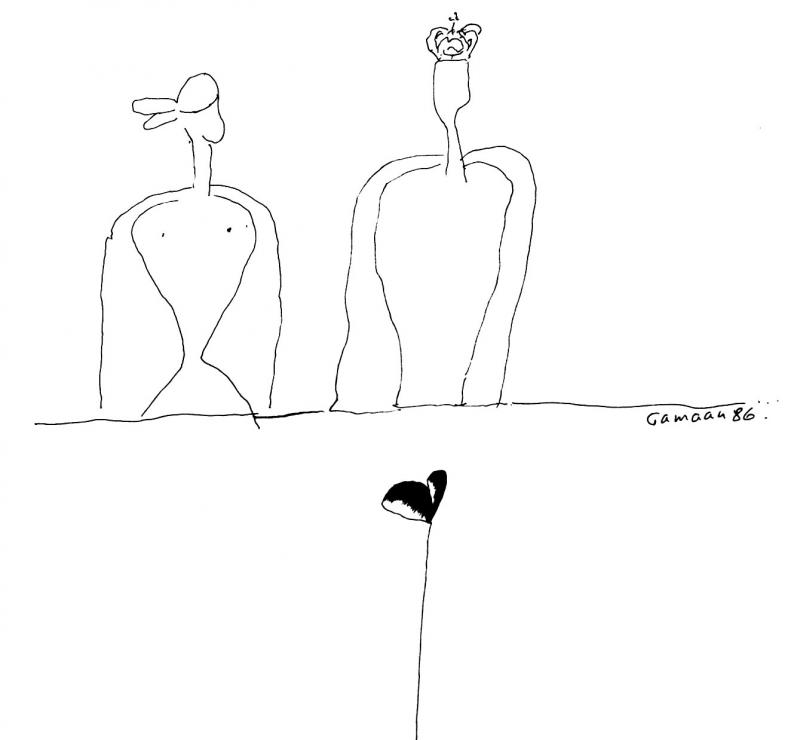

القصيدةُ والحبّ

سمعت شاعرا يقول إن الثقافة العربية لم تعرف الحب. أكتب هذه الكلمات، وأستعيد أخرى، هنا، برسم تلك اليفاعة الأنثوية المقاتلة، وصبايا وشبان يملأون شوارع الغضب، وقد أفلتوا من عقال الخوف وحراس الزنازين في مدن الشرق. لم يتوقفوا على مدار عقد من السنوات من التضحية بأجمل ما يملكون. بذلوا الدم والأرواح، فهل لشيء عظيم كهذا أن يحدث لولا الحب؟ هل هذا شيء آخر سوى الحب. وها إن هواء الحب، هواء التوق إلى الحرية يفعم شوارع إيران اليوم بعد أن أفعم الشوارع العربية، بقوة الحب، حب الجمال وحب الحرية.

الحب قصيدة الأرواح اليافعة، والحب شعر خالص.

مرة أخرى، وقد ألهبت الأنثى وألهب المؤنث شوارع الحب في الأرض، أستعيد فكرة علاقة القصيدة بالأنثى وعلاقة الشعر بالحب، وإلى تلك الأرواح اليافعة تنذر نفسها قرابين للحرية وتستعيد بمصائرها ومصارعها أساطير الحب في الشرق أرسل هذه الكلمات. فكل فتى ثائر في الشوارع قيس وكل ثائرة ليلى.

***

هل الشعر صنو الحب؟ وما علاقة الفقدان والموت بكل منهما؟ هل الفقد وجه آخر أكثر عمقاً لما هو لحظة قصوى للتملّك في الحب، والشعر هل هو تأبيد للحظة الهاربة المفقودة؟ ثم هل إن لمعة الذروة في الحب هي الخلود أم إنها هي نفسها برهة الفناء؟

هناك فكرة عربية معاصرة عن الشعر والحب تحصرهما بكلمات الغزل، وشعر الغزل، صحيح أنها ليست الفكرة الوحيدة، لكنها الفكرة الأرجح، والأكثر شيوعاً. مع ذلك عرفنا شعر حب عربياً كتبه شعراء لم يُعرف عنهم انصرافهم إلى شعر الحب. مثل هذا الشعر الأرقى في قدرته على الاقتراب من غامض الشعور العاطفي، ومن الطيات الأبعد في القلب، يمكنه أن يرقى بنا وبفكرة الحب إلى عوالم أكثر سحراً فنياً وأعمق غوراً في الإنسان. لكن قصيدة الحب التي تقف على هذا الميل، أحياناً ما تكون برهة خوف، أعني تعويذة خائف من الفقد، فتكون بذلك فضاء هواجس وأرض اختبار شعوري وفكري للألم، تتدفق فيها خواطر الموت مجسدة في فكرة مركزية: ضياع الأنا بفعل فقدان الآخر.

ولربما يمكن للصوت في قصيدة الحب (صوت العاشق الذي هو أنا أخرى للمعشوق) أن يوحي (وينقل إلينا أيضاً) حالة انكسار تولِّدها مشاعر الفقد والغياب؛ لكن في الفن، حيث القصيدة معمار، وأثر من الكلمات بعد عمل شاق مع الكلمات، فإن الشرارات التي يطلقها نص القصيدة مصدرها طاقة من الكتابة، وإلى ختام القصيدة، طاقة متفجرة، عبر تلك المخاطبة التي تبدو عشقية وتبدو صوفية وأقول بـ”إيحاء مبتكر” لأن انشغال الروح الشعرية في قصيدة الحبّ، إنما هو انشغال بجوهر أعمق هو الألم، بجاذبيته الخطرة وقدرته الهائلة على التنبؤ بمستقبل ليس فيه إلا الفقد وقد صار له في لغة الشعر وصوره مشاهد وظلال وحالات شعورية، وأيضاً ما هو أخطر من كل ذلك: نظام هو القصيدة.

***

إن التفكر في هذا هو تفكّر في بعض ما يقيم المسافة بين افتراضين لـ”أنت” و”أنا” ليسا في مرايا الشعر غير واحد، وفي قصيدة الحب/الموت، فإن الواحد هو بمثابة كلّ يجمع اثنين يعيشان متجاورين: هما الذات الحرة الطليقة للشاعر وراء الذات الشعرية الأسيرة في علاقتها باللغة وصراعها مع الكلمات وعلاقات الكلمات. والشاعر في قصيدة الحب هو ذاك الذي له القدرة على أن يحضر ناقصاً، ويظلّ مغرياً، ويحضر ناقصاً بجموح، وقد يتلاشى، وتتبدد صوره إلى أن يختفي تماماً، فما يعود في الإمكان تعيين وجوده لا في صور القصيدة ولا في كلماتها.

لقد توارى الشاعر وراء ما بنته القصيدة، وترك لنا السؤال الحائر: أين هو العاشق فيما ترك الشاعر من أثر عشقي فنّي، أهو في ما بنته الأنا من “انقطاع” هو النقصان، أم هو في ما حققته من “وصل” هو الفناء؟

***

إن الأروع في معادلة الحب هو التطرف، كما أن المروّع في الشعر هو التطرُّف، حيث ما من جمال يتأتّى من حلول في الوسط، أو من فتور في المزاج، أو من قدرة وهمية على التوازن، ليس شعر الحب عندي شيئاً من هذا، إنه يتخلّقُ أعمق، لذلك هو أقرب إلى الهاوية.

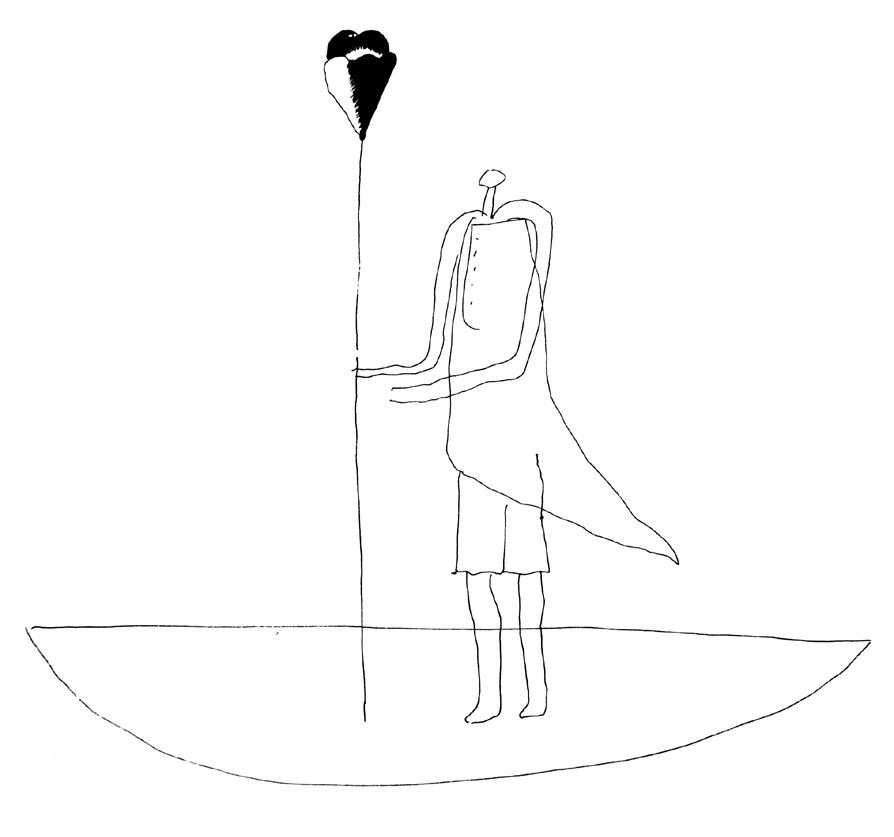

كذلك هو الحب؛ الأنا الخفيفة الناقصة المأخوذة، بقدرة الكلمات إلى مصيرها، إلى مصرعها في “القصيدة” التي هي أنثى، القصيدة، التي هي ضمير مقترح لـ”أنا” في عهدة “هي” أو تهيؤ للعودة إلى “أنت”، حيث تعود الذكورة إلى مياهها الأُولى، لتفنى أو (تعيش بينما هي تفنى) في المؤنث.

قصيدة الحب، أيضاً، صورة من صور الخوف من الفشل، لذلك، هي الفشل من جراء الخوف من ألا يكون لنا مكان في مياه المؤنث، وقريباً من المرأة التي هي حارسة المؤنث، والقائمة عليه بصفته جنساً كاملاً يضم المرأة والرجل معاً.

نعم، الرجل الذي غادر المرأة لمّا كانت أماً مولدة لذكورته، وها هو يريد أن يرجع إليها بصفته شريكاً وحبيباً.

***

إن الموازنة والمطابقة بين فكرتي الحب والشعر، إنما تقصدان ما هو أبعد وأشمل مما تتيحه علاقة رجل بامرأة، وإن كانت هذه العلاقة بالذات هي الفضاء الأكثر إغراءً ووحشية ووضوحاً في أيروسيته. واستناداً إلى الخبرات الإنسانية، فإن الحب، كما الشعر، خسران وتملّك، إنه أيضاً حرية وأسر، كما الشعر، حرية خيال في آماد متخيّلة، وأسر للكلمات في نظام هو القصيدة. ولا مناص من الاعتقاد بأن الشعر كثيف كالحب، ولعبته يمكن أن تكون مثل لعبة الحب قاتلة.

وإذا كانت الكتابة في جانب منها، هي صورة من صور التخلص من كل ما تملكه الأنا في الكتابة (هو العطاء الفني)، فإن الحب في جوهره هو صورة من صور التفاني، على سبيل الفناء (أي العيش) في الآخر. وإذا كانت القصيدة في جانب حاسم منها بحثاً في الفقدان، حيث يتحقق الشعر عن طريق الرغبة في استعادة المفتقد، والوقوف على أطلاله، على آثاره، فإن الحب لا يتحقق في أمثلته الكبرى إلا مجاوراً للمآسي، إنه يتوارى في طيات الفقد والموت واللاتحقق، ولعل الاستحالات هي المداخل الكبرى إلى تحقق أسطورته: قيس وليلى، روميو وجوليت، وفرهاد وشيرين، وغير ثنائي عاشق عبر ثقافات الحب العابرة للزمن.

الحب حالة تطرّف، خوف وغبطة متطرفان، وإلا لما خفق قلب العاشق، والحب هو الحرية التي لا سبيل إلى أسرها، لذلك، فإن الثنائيات على قيمتها الكبرى، تتهدد الحب، كما في حالتي التملك والترك، والتحرر والأسر.

لكأن القصيدة كيان لمخلوق يشق طريقاً نحو فضاء تتأكد فيه هذه الثنائية المتناقضة والمدمّرة، مع إضافة أخيرة خلاصتها أن القصيدة تشكيل لعلاقات النظام والفوضى في حركة حرة خاطفة، هي بالضرورة شيء ثالث.

الْقَصِيْدة/المؤنث

الْقَصِيْدةُ الجميلةُ سِرٌّ عَصِيٌّ، لأن مصدرها، بداهةً، كما يتبيَّن لنا، باستمرار، ليس الْكَلِمَات فحسب، بل الخبرات الشُّعُورِيَّة والفكرية التي تحملها الْكَلِمَات؛ فِيْمَا تَقُدُّ هذا السِّرَّ علاقاتٌ جَدِيْدة، مِنْ طبيعةٍ ما، بَيْنَ هَذِهِ الْكَلِمَات.

لربما إن السرّ يكمن في الطَّبِيْعَةِ التي ألّفت هذه الْقَصِيْدة، في الخبرة غير المعلنة، غير المفصح عنها؛ فِي الخبرة المتوارية التي تبقى متواريةً، أبداً، بين السُّطُورِ، ووراء الصُّورِ ودلالاتها، وفِي أكثر مناطق الْقَصِيْدة إغراءً وصُعُوبةً، فِي آنٍ معاً.

ليس في وسع عالم نفسٍ الوصول إلى تلك الأسرار، كما أنه ليس في وسع ناقد أدبي حصيف، أو طبيبة تهوى الشِّعْر، أنْ يَصِلا إِلَيْهَا. فالصُّعوبة، حتى لا نقول الاستحالة، كامنة (قبل أَنْ تكون في علاقات الْكَلِمَات) في ذلك المنحى اللَّاعب، في المواربة التي يتسلَّح بها الشَّاعِر، في الإزاحات المتعمدة والعفوية التي يقوم بها شاعرٌ أثناء كِتَابَة قصيدته، وذَلِكَ على سبيل دفن الخبرة التي تسبَّبَتْ لَهُ بها، في غُرَفٍ قَصِيَّةٍ من تلك الْقَصِيْدة، فَلا يَعُودُ هُوَ نَفْسُه يَمْلكُ مفاتِيْحَهَا.

ما أن تولد قَصِيْدَة حتَّى يكون الأثر الذي قاد إليها قد امّحى. ليس لأنه زال تماماً، بل لأنه توارى، ليتيح للإغواء أن يتحقق. فالقصيدة التي لا يمكن أن تُغْوِي هي قَصِيْدَة فاشلةُ بِالضَّرُوْرَة.

يفضّل ألاّ يعني هذا التَّشْخِيصُ للفكرة أن الشَّاعِر يتقصَّد، باستمرار، إخفاء الآثار، وإلا فإن ذلك يعني أن الشِّعْر صناعة تخلو من التلقائية. أبداً، وعلى النقيض من هذا الاحتمال، لعلَّ عمل الشَّاعِر (بالطريقة التي يعمل بها ليخفي آثار الخبرات الباعثة على الكتابة)، إنما يَتَسلَّحُ بتلقائية كلّما عَلَتْ، كلما كان الأثر الفني (كمعادل للأثر الضَّائع) أَشدَّ إيهاماً بالصِّدق، وبالتالي أكثر قدرة على الإِغْواء.

***

إن فِكْرَة الغواية تمنح عبر (الْقَصِيْدة)، وهي مؤنث بصرف النظر عن (الصَّوْت) الذي يمكن أن يكون مذكراً، صفة جديدة للمُؤَنَّثِ ما كان لها ان تتحقق وتنسجم (كدال على مدلول) لولا أنها مشتقة من طاقة مؤنثة فعلاً، كامنة في الذَّات الشَّاعرة لِشَاعِرٍ. أتكون هذه واحدة من مناطق الأسرار في الكتابة وملمحاً طفيفاً جداً مما لا يعرفه الشُّعَراء عن مكونات أنفسهم، وهو كثيرٌ.

***

إن الْقَصِيْدة التي هي نظام مؤنث للعب الشاعر اللَّاعب، صورة حيّة للطاقة المبدعة وهي تستعيد أشخاصها الشُّعَراء من غربتهم في الشكل (الفورم) الاجتماعي الذي وُضِعُوا فيه كذكور. إنهم الآن وهم يكتبون الْقَصِيْدة أكثرَ صَفَاءً، وأكثر صدقاً، وأكثر جمالاً، أعني أكثر اتصالاً بطبيعتهم الأصلية. وبتعبير آخر لا يبقى من الرِّجالِ الشُّعَراء أيّ ذكورة في حالات شعورهم بقلق الْقَصِيْدة ومخاض ولادتها ومن ثم خروجها الى النُّور.

إنهم، ربما، في أقل الحالات تطرفاً، يعودون أطفالاً، أي أنهم يتشقق عنهم إِسار “الرجل”، ليخرج منه الطِّفْلُ، أكثر المخلوقات إثارة لعاطفة المرأة، ورغبتها في مَنْحِ الحُبّ.

إلى هذه المنطقة الجمالية اللَّاعبة يخرجُ الشَّاعِر: ليهيم بالمرأة، يندفع نحوها، ويرتدُّ عنها، يقبل عليها، يتعشَّقُهَا، يلاعبها، يتباهى بها، ويخاصمها، يصالحها، ويشاكسها، تأخذه، وتستبعدهُ، تعطيه وتمنع عنه، تتذلَّلُ له، وتتوعَّدُهُ، لكنه، أبداً، يبقى طفلها الأكثر إثارة لما ينطوي غَائِراً فيها من أسرار الشُّعُورِ.

في هذه العلاقة بين الشَّاعِر والقصيدة، والشَّاعِر والمرأة، والمرأة والشَّاعِر، فإن هذا “الشَّخْص” الذي يخرج من وراء القناع الاجتماعي بمجازفة قاتلة أحياناً هو ذلك الباحث الأبدي عن نفسه خارج نفسه (كما قَدَّمَهَا له المجتمع) إنه الميّال أبداً إلى إعادة تركيز وجوده في المؤنث، وعلى مقربة منه.

لذلك فإن الشَّاعِر هو الأقدر اجتماعياً على فهم المرأة (بمعنى الوقوف الى جانبها ضد صرامة المجتمع).

ولا يعني هذا أَنَّهُ لا يمكن أَنْ يذهب ضحيتها، أو أَنْ تذهب ضحيته، فهذه مسألة أخرى!

يبحث الشَّاعِر عن نفسه خارج نفسه الاجتماعية ولا يتمكن من تحقيق طلاقته، إلا بهذا الخروج، “الانْخِلَاع”. ولا يجد الشَّاعِر بديلاً من النظام الاجتماعي إلا بـ”نظام الْقَصِيْدة”.

إنها إذن رحلة العودة إلى الطَّبِيْعَة الأُولى، وخروجٌ من الأَسْرِ، وانشقاق عن القناع الاجْتَماعيِّ ومُتَعَلِّقَاتِهِ ولوازِمِه.

في لذة الشِّعْر

وبما أن الشِّعْرَ، في أصله، غِنَاءٌ ولذَّةٌ، فليس هناك ما هو أعمق وأقوى وألذُّ من الشِّعْرِ، إنَّهُ الغبطة القصوى، النُّزهة الرَّائعة، الانفراد بالمنحة الغريبة، المغامرة المُرَوِّعة وراء ما لا سيطرة لنا على الهيام به، كما لو كانَ ذَلكَ غِنَاء حُوْرِيَّاتٍ سَاحِراتٍ.

وهو أيضا الأُنْسُ مع الذَّات، انْتِمَاءٌ مُتَطَرِّفٌ إلى الذَّات لا نعود معه نتعرَّف على هذا الذي نُخْلِصُ في الانقطاع إليه إن كان ملاكا أم شيطانا. إنَّهُ انشغال الذَّات بأشيائها على نحو تتهاوى معه المسافة بين الملاك والشَّيْطان، ويصبح كلاهما حبيباً وأثيراً وبريئاً. فَالشِّعْر، بهذا المعنى، كيانُ خالصٌ ونحن في عهدته عازفو نايات في غابة.

نوفمبر/تشرين الثاني 2022