الكواكب المستوحشة

“لست مجنوناً، ولكن عالمي يختلف عن عالمك” هذا ما قاله القط ذو الابتسامة الواسعة في رواية “أليس في بلاد العجائب” للكاتب لويس كارول. ربما تكون إجابته من أبلغ ما يكون أمام سؤال قد يطرحه أحد الناضجين لأي يافع في السن، يتراوح عمره ما بين التاسعة والسابعة عشرة في مختلف بقاع العالم، حول تعلقه الشديد بهاتفه المحمول.

سيعتبر اليافع في السن السؤال المطروح عليه إما نوعاً من الإدانة لكثرة استخدامه وملازمته لتلفونه الذكي، أو استفزازا له لأنه يعي، ضمناً ودون أن يعترف بذلك، أن تعلقه به شديد وأن كل الأشياء والكائنات غالباً ما تختفي، بالنسبة له ولسائر أترابه، عندما يهوي نظره في الجحر الديجيتالي خلف شاشة جواله الرقيقة كما هوت أليس عميقاً في جحر الأرنب الأبيض الذي أتاح لها آفاقا جديدة وهائلة التنوع استقت منها أفكارها ومشاعرها وآراءها وساهمت بشكل مصيري في تحولات شخصياتها وتبلور ذوقها الجمالي وتكون مبادئها الأخلاقية.

الجوال المحمول هو مجرد شيء مصنوع في مختلف الأحجام، له شكل مستطيل ولا يشكل أي أهمية لافتة إن لم يكن مُفعّلاً ببرامج إلكترونية قابلة للتطور ولشتى أنواع الإضافات. لذا يجب الالتفات إلى الفرق ما بين ما يُطلق عليه بـ”الهارد وير” وهو الوسيلة/الآلة، و”السوفت وير” وهي البرامج الإلكترونية المتنوعة التي هي المضمون المؤثر التي تأخذ المُسافر على متنها إلى التماس مع أغرب الأفكار والمعلومات والانخراط في مغامرات وعوالم خيالية قيد الإنشاء والكثير منها ما يقوم المُتلقي بتشييديها ديجيتاليا/افتراضياَ حتى العيش فيها في نوع من الانشقاق شبه المرضي عن الواقع المادي/الحياتي.

تأثير وأهمية الهاتف المحمول مثله مثل أي آلة “وسائطية” كالآي باد، أو كومبيوتر المكتب، أو آلات الألعاب الديجيتالية وغيرها من وسائط هي مجرد بوابات ديجيتالية ضيقة لعالم لانهائي تتيح تخليق وتفعيل إمكانات ومعارف وحيوات افتراضية تلقى اهتماماً هائلاً من ناس هذا العصر ولا سيما جمهور اليافعين في السن.

الكواكب المستوحشة

يُطلق تعبير”الجيل الديجيتالي” على فئة من البشر الذين نشأوا وهم على اتصال متواصل مع عالمهم من خلال الشاشات الديجيتالية، وأيضا على تماس مع تقنيات مختلف وسائل الاتصال الحديثة وتطورها الدائم، ويتميزون بمعظمهم بقصر فترة التركيز على أي عمل يقومون به مما خلق ولا يزال مصاعب في المجالات الأكاديمية استنفرت الخبراء في التربية ودفعت بالأساتذة إلى ابتكار وسائل تعليمية يتم فيها استخدام التقنيات الجديدة لأهدافهم التربوية.

وإذا كان “الجيل الديجيتالي” يتميز بعلاقته الشائكة مع الهواتف الجوالة وغيرها من آلات التواصل والمعلومات فالجيل الذي تتراوح أعماره ما بين الخامسة والسابعة والمُسمى بـ”الجيل المتشرذم” هو أكثر عرضة من “الجيل الديجيتالي” لما يشبه “التطبيع″ مع الآلة بشكل مثير للريبة، وله تجلياته وقوانينه غير الواضحة إلى الآن باعتراف أهم خبراء النفس. هذا الجيل ولد في عالم مُتصدع وسريع التحولات “يهتف” فيه الأرنب الأبيض، الآخذ هيئة هاتف محمول، يهتف لهم ليدخلوا إلى عوالم أخرى تبدو أكثر “حقيقية” وأهمية وتشكل لهم مرتعاً للإقامة أكثر منه للزيارة.

تزامنا مع هذه الظاهرة كثرت التطبيقات الإلكترونية التي اعتمدها الأهل لتحديد المدة المسموح بها لأولادهم في استخدام الهاتف الجوال وغيره من آلات التواصل واللهو الإلكتروني. كما أن هناك مدارس بدأت تأخذ على عاتقها منع الأطفال واليافعين في السن على السواء من استخدام جوالهم كي تدفعهم إلى اللعب مع بعضهم البعض والالتفات إلى الممارسات المسلية التي تساهم في بلورة نموهم الجسدي والذهني كالتحادث، والغناء والاستراحة في كنف حدائقهم الجميلة والركض والانهماك بلعبة “الغميضة” و” كرسي كراسي” وغيرها من الألعاب.

لم يتم بعد تحديد كامل أثر كثرة استخدام هذه التقنيات على الجيلين، أي “الجيل الديجيتالي” و”الجيل المُشرذم” وبالتالي على “البشرية” جمعاء. بشرية باتت تحت مجهر المُساءلة في زمن سُمي منذ سنوات قليلة بزمن “ما بعد الحقيقة”.

تشاؤم وتفاؤل

مجرد ذكرنا لهذه الأفكار كفيل بأن يضعنا أمام أهمية وخطورة ما يحدث مع، ولأبناء اليوم والمستقبل. إنما ليس كل ما يحدث يبعث على التشاؤم. بل ثمة فوائد كثيرة وأكيدة حظي بها الجيل اليافع، “الجيل الديجيتالي”، الذي نحن معنيون به هنا، من تطورات وتحديثات هذا المستطيل الصغير الذي يرافقهم أينما ذهبوا حتى وإن قصدوا سريرهم مساء إلى النوم. فقد استخدمت الهواتف الذكية وغيرها من الآلات الإلكترونية في مجال التربية، وساهمت في تقديم كم كبير ومتنوع من المعلومات شأنها شأن مكتبة هائلة فيها الثمين والرخيص في آن واحد، وتتطلب معرفة وأدنى حدّ من الوعي الفكري والثقافي لتحديد الفرق.

وجب لأجل ذلك النظر إلى الهاتف المحمول وكل الوسائط التكنولوجية المُشابهة بخوف أقل. والاهتمام بما يُمكن أن تجلب من منافع دون أن تدمر الشيء الذي لا يزال حتى الآن أساسيا وهو إنسانيتنا وكل ما تعنيه من معاني وقيم وتطلعات.إضافة إلى ذلك وجب أن تستقر النظرة للجيل الديجيتالي عند محور الوسط في ما بينهم وبين العالم الذين يعشيون فيه. وأن تسعى هذه النظرة إليهم وتتلقاهم بوصفهم كواكب مُحتشدة ولكن منعزلة عن بعضها البعض في كون/عالم تكثر فيه حالات الاكتئاب، والغزارة الهائلة في المعلومات والأخبار المتناقضة.

يُطلق تعبير”الجيل الديجيتالي” على فئة من البشر الذين نشأوا وهم على اتصال متواصل مع عالمهم من خلال الشاشات الديجيتالية، وأيضا على تماس مع تقنيات مختلف وسائل الاتصال الحديثة وتطورها الدائم، ويتميزون بمعظمهم بقصر فترة التركيز على أي عمل يقومون به مما خلق ولا يزال مصاعب في المجالات الأكاديمية استنفرت الخبراء في التربية ودفعت بالأساتذة إلى ابتكار وسائل تعليمية يتم فيها استخدام التقنيات الجديدة لأهدافهم التربوية

كواكب مُحتشدة ومنعزلة ولكن على تراصف طولي/ خطي مع العالم الذي يختبرونه واقعياً وافتراضيا على السواء.

هذه المقاربة لهؤلاء اليافعين قد يترتب عنها بعض الخلل في منظومة النظرة إلى علاقة الزمن بالمكان، وأساسية هذه العلاقة بالنسبة لنا كبشر.

ولكن أليس هذا الخلل بات واقعا قيد المُساءلة والدراسة وفق ما توفره مؤخرا الاكتشافات والاختبارات العلمية؟. المقاربة هذه، هي مجرد محاولة لردم حفر الخوف من الآتي وللتخفيف من الآثار الجانبية التي تترتب على استخدام التقنيات البحثية والمعلوماتية والترفيهية الحديثة.

حادثة صاعقة!

من ضمن هذا السياق حدث أن واجهت واحداً من هذه “الكواكب”، أي فرداً من “الجيل الديجيتالي”. كان تلميذا في الرابعة عشرة من عمره يبكي بحرقة كبيرة في حديقة مدرسته.

Sve

اقتربت منه يومها ودار بيننا الحديث التالي، سألته:

- ما بك، لماذا تبكي؟

في صوت بالغ التهدج أجاب:

- أخذ الناظر مني هاتفي الجوال.

- لماذا فعل ذلك؟

- لأنه كان بيدي في الصف.

- أنت تعلم بأنه ممنوع استخدامه في الصف.

- ولكنني كنت أنظر إليه فقط! يريدني الناظر أن أذهب إلى المسؤولة عن مصادرة التلفونات كي أعترف بخطأي. أي خطأ؟ لم أخطئ بشيء!

- لماذا البكاء إذا، سوف ترده إليك.

استطرد الصبي قائلا وقد ازداد بكاؤه:

- لا لن ترده إلا عند آخر السنة.. هل من الممكن أن تأتي معي وتتكلمي معها؟ أنت تعرفين أنني تلميذ جيد ومهذب. أرجوك.

أمام شدة انفعاله وإلحاحه توجهت معه إلى “المسؤولة عن المصادرات” لتسمع منه الحديث نفسه. عندئذ قالت له:

- اعتذارك مقبول ولكن سيبقى معي التلفون حتى آخر السنة. هذه هي القوانين.

هنا، انهار التلميذ تماماً.

- ولكن لماذا أحضرتني إلى هنا لتذليني فقط؟

فوجئت السيدة من كلامه فعاجلته بالقول:

- المدرسة لا تريد إلا مصلحتك.

فأجاب بصوت ضعيف ببضعة كلمات كانت كفيلة بأن تجعلني أطلب من المسؤولة أن ترده له شرط أن يتعهد أمامها عدم استخدامه في المدرسة وليس فقط خلال وجوده بالصف وذلك حتى آخر السنة الدراسية. لكن المسؤولة رفضت. فسارع التلميذ بالقول:

- أنت لا تفهمين. لو كنت تفهمين لما كنت فعلت هذا بي. إنه حياتي كلها.. أتفهمين؟ قتلتني!

ما الذي يشكل “كل حياة” الصبي؟ وما الذي “يقتله” غيابه إن هو غاب؟ هل مجرد المستطيل الأرعن الذي يرافقه أينما ذهب؟ لا، إنما ما يشكل حياة الصبي هو وجه المستطيل المضيء، البوابة السحرية والشفافة التي ما إن يلامس إصبعه موضعا ما من مساحتها حتى تستجيب له وتتفتح له على عالم يختار قوانينه، وربما يفهمه أكثر مما تفهمه، على الأقل برأيه، “المسؤولة عن المصادرات” وباقي الناس من حوله.

أسلوب عيش

قد يكون المثال الذي قدمته من الأمثال القصوى، ولكن من يقضي بشكل يومي مدة لا تقل عن سبع ساعات في وسط ما يقارب 800 يافع متبرم من تحولاته ومن ضغط تحصيله لأعلى الدرجات العلمية يعرف أن الجوال المحمول هو أسلوب عيش وليس مجرد أداة تسلية، أو أداة اتصال بأحدهم. ثقافة، أو صيغة عيش باتت متأصلة في حياته ولا يمكن للصبي أن يتخيل عالمه الواقعي دون هذه الصيغة وقوانينها، كما يشكل حرمانه من ما يقدمه الجوال من نمط عيش نوعاً من التعدي على حريته الشخصية التي هي أكثر تبلوراً مما كانت تتطلبه الأجيال السابقة.

لم تنته قصتي هنا مع محاولة الإنقاذ الافتراضي لحياة صبي، هو من ألطف وأبرع التلاميذ في استخدام مخيلته في مادة الفن والملتيميديا.

فمنذ شهر تذكرته لدى انتسابي إلى ورشة تدريب وعمل حول أساليب التعليم المعاصر، لمعرفتي بأنني مازلت دخيلة على عالم التربية “المريب” الذي كرهته منذ أن كنت صغيرة والذي قذفتني إليه الظروف منذ بضعة سنوات.

لم أشعر بمثل الملل والإحباط اللذين شعرت بهما خلال الساعات الثماني التي توالى فيها خبيرات وخبراء على مشاركتنا أساليبهم التعليمية في تقديم وتقييم التطور الذهني والعلمي للفئة العمرية التي تمتد من العاشرة إلى السابعة عشرة من العمر.

نظام خانق

القدر الهائل والمطلوب من النظامية في التعاطي مع ذاتنا ومع التلامذة وجدته خانقاً إلى درجة سريالية، ربما لأنني لست مكلفة إلا بتعليم الفن والملتيميديا. كما كانت قدرة الخبراء خلال ورشة العمل على تفسيخ وتجميع فكرة واحدة تحت مُسميات مُختلفة تفوق قدرتي على الاحتمال وهي حتما، وإن بالنسبة لي، لا تنتمي إلى نمط التفكير المعاصر والمُنفتح على أخطر الانزلاقات. كما وجدت فيها عبثية مُسيئة للمُتلقي، أي التلميذ، كما لأي أستاذ ينتمي إلى هذا الزمن.

وجدتني أتخيل إخضاع التلامذة إلى أضيق الممارسات التي، على الأقل برأي، تختلف كثيراً عن طبيعتهم (وطبيعتي) وتخالف كونهم أبناء العوالم الافتراضية بامتياز حيث تكمن الشواذات من ضمن أصلب القواعد تماسكاً.

من يقضي بشكل يومي مدة لا تقل عن سبع ساعات في وسط ما يقارب 800 يافع متبرم من تحولاته ومن ضغط تحصيله لأعلى الدرجات العلمية يعرف أن الجوال المحمول هو أسلوب عيش وليس مجرد أداة تسلية، أو أداة اتصال بأحدهم. ثقافة، أو صيغة عيش باتت متأصلة في حياته ولا يمكن للصبي أن يتخيل عالمه الواقعي دون هذه الصيغة وقوانينها، كما يشكل حرمانه من ما يقدمه الجوال من نمط عيش نوعاً من التعدي على حريته الشخصية

عند انتهاء ورشة العمل وجدت نفسي أفكر أكثر بما قد يجده التلامذة مُملاً في مسار التربية المعاصرة وفي المقابل ما يجدونه صاخباً وجذاباً وبديلاً عنها وعن غيرها من نشاطات واقعية في هواتفهم المحمولة التي لا تفارقهم. هواتف محمولة تتحمل بمعظمها استقدام كم هائل من البرامج الإلكترونية الموجودة على أجهزة الكومبيوتر الأكثر تطوراً، والتي يمكن بدورها وعلى طريقتها أن تلقنهم “دروساً” كثيرة تنبض حيوية وسرعة تشبه عالمهم القلق والمُتسارع.

عندما طُلب منا في آخر الورشة التدريبية أن نكتب كيف تبلورت نظرتنا إلى كيفية التعامل مع هؤلاء اليافعين بشكل عام، وجدتني أتذكر التلميذ إياه وقد بت أكثر اقتناعا بما كنت أفكر به قبل انتسابي لورشة العمل.

كتبت التالي “التعليم المعاصر في أقصى حالاته يجب أن يكون قائما على مقاربة حدسية/فردية نحو من يصعب مقاربتهم (اليافعين في السن) لأنهم كواكب مُستوحشة تكتنز مخاوفها وتحاول ترجمة ابتهالاتها الشخصية جدا في عالم يضيق عليهم ويتسع في آن واحد”.

أليكس غروس والفتى بالأزرق: حرب تُشن على حروب

تكاد لوحات الفنان التشكيلي الأميركي “أليكس غروس″ تختصر ما هم عليه معظم اليافعين في السن في هذا العصر وفي علاقتهم الشخصية مع جوالهم المحمول. ويطال ما يصوره الفنان، الجيل العربي مع تفاوت في درجة الإصابة. وإن اعتبر الكاتب “لويس كارول” في روايته “أليس في بلاد العجائب”، أن “الخيال في زمن الحرب هو السلاح الوحيد ضد الواقع″ فذلك ينطبق بالتمام والكمال على ما يُمكن اليوم أن يُطلق عليه بالجيل العربي الذي ينفذ إلى داخل جواله ليحلم أو ليرسل نداءات إنذار مُبطنة أو ليُشارك افتراضياً في الحرب على.. حروب الراشدين.

عمد الفنان “أليكس غروس″ وبشكل جلي على تصوير الجانب المظلم من حياة هؤلاء اليافعين الذين وجدوا في الهواتف المحمولة جحيمهم، ولكن أيضا ملاجئهم المُسلية والمريحة ربما لأنها، أي تلك الهواتف، لا تملك الحق التربوي الصارم في “لفظهم” إلى خارجها، إلى خارج “الجحر” كلياً كما حدث على السواء مع الصبي الذي صادفته في ملعب المدرسة و”أليس″ في رواية أليس في بلاد العجائب.

“أليس″، الفتاة التي، للمفارقة، عادت إلى أهلها وإلى حياتها “الواقعية” باهتمام جلي ونضج أكبر من دون أن تخسر الجانب الحالم من شخصيتها الذي يؤكد لنا الكاتب بقاءه من خلال أدلة مادية رافقتها إلى خارج جحر الأرنب وأكدت لها أن ما عاشته لم يكن حلماً البتّة.

الأكثرية الساحقة من اليافعين الذين رسمهم الفنان الأميركي أليكس غروس، نجد أشباههم في بلادنا العربية أيضاً وإن على درجات مختلفة من الحدة. في لبنان مثلا، ليس هناك أي مبالغة إن قلنا إن اللوحة التي رسمها الفنان السوري “إلياس إيزولي” ويظهر فيها مراهق أزرق اللون ومعه هاتفه الجوال المتصل بسمعات موضوعة في أذنيه، وخلفه كائن أسطوري يحمل حقيبة تحمل ماركة مسجلة عالمياً، ممكن أن تكون لوحة عن الصبي الذي ذكرته آنفا لأنه يشبهه كثيراً خاصة في نظراته وفي التعبير المرسوم على شفتيه.

اليفاعة الكئيبة

يُمكن، وإن بشكل عام إدراج أثر ما تقدمه الهواتف المحمولة لليافعين في خانتين. الخانة الأولى تتعلق بقدرتها على تشكيل قيمهم الأخلاقية والاجتماعية. معظم هذه المبادئ والقيم يكرسها العالم الاستهلاكي الذي يتكون بدوره من ناحية من المُنتج/المُسوق الفارض لثقافته، ومن ناحية أخرى من المُستهلك الأضعف والمُتلقي لتلك الثقافة بأشيائها وأفكارها.

أما الخانة الثانية والتي لا تنفصل كثيراً عن الأولى تتعلق بأثر ما تشكله وتقدمه الهواتف المحمولة من إمكانات اللهو، وإقصاء للملل المُتأتي خاصة من وفرة الموجودات وسهولة اقتنائها، وردم الصمت باعتباره آفة.

وتتضمن الخانة الثانية ما تؤمنه الهواتف المحمولة من شبكات التواصل الاجتماعي التي يصعب إحصاؤها، من أمثال الفيسبوك والإنستغرام، والواتس آب والسناب شات وغيرها، وما يلمع نجمه منذ فترة غير طويلة وهو تطبيقات الواقع المضاعف التي “تعبث” بالواقع المادي إضافة أو انتقاصا.

تغص لوحات الفنان أليكس غروس بأكثريتها الساحقة بالأيقونات البصرية للمجتمع الاستهلاكي. الماركات المسجلة والباهظة الثمن، الأكل الجاهز والسريع، ونجوم السينما، وتفاصيل من عالم الألعاب الإلكترونية الشاسع كلعبة “كاندي كراش” وغيرها، وبالتالي تأثيرها في تشكيل هوية الأفراد اليافعين. هؤلاء يملأون لوحاته بينما يغيب عنها بشكل شبه كامل الراشدون.

تحضر في لوحاته أيقونات لافتة، ورسائل دعائية تقع تحت تأثيرها خاصة الفئة العمرية اليافعة، التي غالبا ما تتعرض لها من خلال استخدامها شبه المتواصل للهواتف المحمولة على أنواعها وذلك حسب العديد من الدراسات النفسية/السوسيولوجية.

ويشكل تعرض اليافعين وتأثرهم بها عاملا أساسيا في تكوين شخصيتهم الاجتماعية، وسرعة اندماجهم في مجتمع يريدون من ناحية أن يشبهوه ومن ناحية أخرى أن يثوروا عليه.

في خضم الكم الهائل من المفردات والرموز المعاصرة في معظم لوحات الفنان الأميركي تسير أو تجلس أو تتصرف شخوصه كما لو كانت مخدرة، زائغة بعيداً عما يحدث من حولها. كما تنضح من ملامحها نظرات حزينة تائهة حتى وهي ضمن حشود متجانسة من البشر.

أما “الحشود” المتجانسة شكلياً فهي لا تعبر في لوحاته عن مفهوم التواصل أو التعاضد الاجتماعي، بل هي عبارة عن مجموعات من أفراد قد تكون تعرف بعضها البعض ولكن لا يتحقق حضورها فعليا في عين الآخر إلا إذا وجدت طريقها افتراضيا بهيئة صور شخصية إلى شاشة جواله المحمول. شخوص هي باختصار شديد ناطقة بثلاثية الزمن المعاصر: الكآبة والوحدة والملل.

أبناء الضوء الأزرق

“مهما كان الأمر، أنا ممتن لهم لأنهم اخترعوا القنبلة الذرية. إن حدث وانطلقت أي حرب أخرى سأتحمس لجحيمها ولسوف أتبرع للقتال. قسما بالخالق!” هذا ما ورد على لسان المراهق الثائر على كل شيء حتى على ذاته في الرواية الشهيرة “الحارث في حقل الشوفان” للروائي جي. دي. سالينجر.

ظهرت هذه الرواية سنة 1951 قبل عصر الإنترنت بما يقارب أربعين سنة، لكنها تتخطى كمعظم الروايات المفصلية عصرها ومكانها. بطل الرواية يكاد أن يكون “عينة بشرية” عما يمكن أن تكون الحالة النفسية لمراهق متورط في هاتفه الجوال حتى الإدمان.

كلامه وموقفه من الحياة ومن ذاته إشارة حادة إلى الزمن المعاصر وإلى الجانب السلبي من ثقافة الهواتف الذكية عبر تمظهرات العدوانية الكامنة تجاه الذات والآخر والرغبة في التماهي مع بطولة ما حتى وإن كانت جحيمية في تجلياتها. وفي صميمها موقف ضد الحروب وإن بشكل مُبطن ويدّعي العكس.

تكاد لوحات الفنان التشكيلي الأميركي “أليكس غروس″ تختصر ما هم عليه معظم اليافعين في السن في هذا العصر وفي علاقتهم الشخصية مع جوالهم المحمول. ويطال ما يصوره الفنان، الجيل العربي مع تفاوت في درجة الإصابة. وإن اعتبر الكاتب “لويس كارول” في روايته “أليس في بلاد العجائب”، أن “الخيال في زمن الحرب هو السلاح الوحيد ضد الواقع″ فذلك ينطبق بالتمام والكمال على ما يُمكن اليوم أن يُطلق عليه بالجيل العربي الذي ينفذ إلى داخل جواله ليحلم

وهناك أيضا حضور مدوّي للسأم الذي ساق بطل الرواية إلى قلب عالم خيالي ابتكره لذاته كما يبتكر المهندسون الألعاب الإلكترونية الموجهة لليافعين في السن.عالم يحتار فيه أن يكون نرجسياً، كسولا، كارهاً، مجرماً، لامباليا، أو أن يكون متعاطفاً، حماسياً، عاشقاً، ومنقذاً.

الدراسات الاجتماعية/النفسية الجدية التي أثنت على اهتمام اليافعين بالتحول إلى عوالم خيالية على صلة قوية مع الواقع وبالتقاط الصور الشخصية المعروفة “بالسلفيز″، أشارت في الوقت ذاته إلى أن الإفراط في هذه الممارسات يغذي الحس النرجسي عند الفرد إلى حد غير محمود، ينتج عنه آفات اجتماعية كثيرة كالعزلة والشعور بالوحدة والعداونية تجاه الذات والآخر.

من ناحية أخرى يشير الخبراء في علم الاجتماع إلى أن إفراط مُستخدم المحمول الذكي في التقاط الصور الفوتوغرافية لكل ما هو موجود أو يحدث من حوله سينمي عنده حس المُشاهدة على حساب انخراطه في الحياة اليومية ومُشاركته للآخرين في أعمالهم واهتماماتهم.

كما تشير الدراسات إلى أن ما تغير على وجه التحديد ما بين جيل ما قبل الإنترنت و”جيل السلفيز″ ليس فقط كيفية إمضائه معظم أوقات فراغه منغمسا بالهواتف الذكية بدلاً عن ممارسة النشاطات الاجتماعية أو اللعب في الأماكن الحرة، بل تبدل نظرته كلياً إلى العالم الذي يعيش فيه.

ظواهر متلاحقة

يخلص الخبراء من مختلف أرجاء العالم إلى أن الهواتف المحمولة بين يدي هذا الجيل يجعله أكثر كسلاً وانعزالية وحزنا وليس بالعكس. فقد يبقى الفرد منهم يوما كاملاً برفقة أصحابه أو مع والديه وأقرانه دون أن يتحدث معهم أو ينتبه إلى ما يقولونه إلا بعد عدة محاولات للفت نظره إليهم.

من أخطر نتائج انغماس “جيل السلفيز″ أو “الجيل الديجيتالي” بعوالم الجوال المحمول الذي يعج بحيوات افتراضية ومغامرات خارقة وألعاب بالغة الخيال في نسيجها الحكائي والبصري هو ميلهم إما إلى مقاربة الحياة والموت وكأنهما أمر واحد، أو الاستخفاف بقيمة حياته الشخصية أو أهمية حياة الآخرين. وقد شاهدنا مصرع العديد من اليافعين وهم يقدمون على التقاط صور شخصية لهم أثناء تعريض ذواتهم لظروف خطرة كالوقوف على حافة نافذة أو على قمة جبل مُشرف على هاوية.

من جهة أخرى يؤكد علماء النفس أن ليس كل يافع ومُستخدم نهم للجوال الذكي سيصيبه اكتئاب حاد أو سيصل إلى فعل الانتحار أو القتل. لكن من المؤكد أن من لديهم انطوائية أو صعوبة في التكيف مع البيئة المحيطة أو يعيشون وسط عائلات مأزومة أو ظروف قاهرة (وهم كثر في هذا العصر) هم مرشحون أساسيون لذلك.

يكفي ذكر لعبة “الحوت الأزرق” وما تسببت فيه، بمقتل أكثر من مئة وعشرين يافعا، قبل أن تلقي السلطات القبض على مبتكرها وهو روسي الجنسية لندرك حجم الأذى الذي يمكن أن يكون لاستخدام تطبيقات سهل الوصول إليها عبر الوسائط الديجيتالية والأكثر تداولاً منها، الهواتف الذكية.

كما تعتبر ظاهرة “التنمير” عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو ما يُسمى بـ”السايبر بوليينغ” التي يمارسها اليافعون في السن ضد بعضهم البعض للتنفيس عن غضب أو ضغط ما في تصاعد، وتعد من أهم أسباب انتحار اليافعين عالمياً، وهي ظاهرة تحظى حالياً باهتمام متزايد من جانب الاختصاصيين.

في سياق آخر ولكن منسجم تماماً مع مخاوف الاختصاصيين في مجال عالم النفس والاجتماع يعتبر الأطباء وعلماء الصحة أن إدمان اليافعين على الهواتف الذكية يؤثر سلباً على نظرهم لأن الضوء الأزرق المنبعث من شاشاتها في عتمة الليل يؤدي من ناحية إلى إضعافه ومن ناحية أخرى يصيبهم بالأرق، في حين أنهم بحاجة إلى ثماني ساعات من النوم المريح لكي يكتمل نموهم.

من الوردة إلى الموبايل: إيزولي يستلهم كيالي

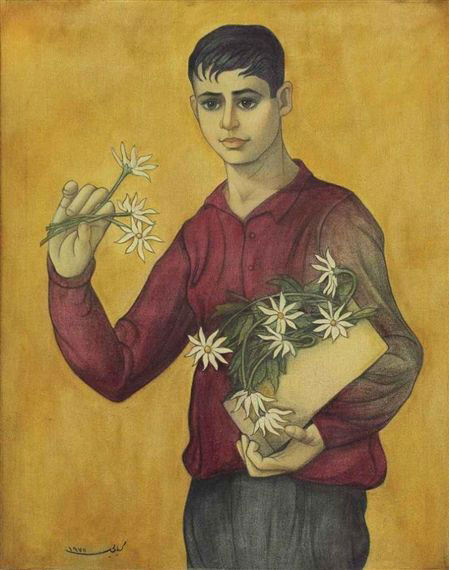

اشتهر الفنان التشكيلي السوري الرائد لؤي كيالي (1978-1934) من خلال لوحاته بانحيازه العاطفي إلى الفقراء والأطفال والطبقة الكادحة واشتهر بلوحاته التي رسم فيها نبل هؤلاء في مزاولة أعمالهم وصمتهم ولحظات راحتهم وتأملاتهم في مجهول مُقلق. نذكر من لوحاته تلك التي صور فيها بائع اليانصيب والصحف والصيادين، وبائع الذرة، وبائع اللبان، وبائع المسبحة، ومرمم الشباك، وحلاق القرية، وراكب الدراجة، والغسالة، والأم وطفلها، وقاطفو القطن وغيرهم من أهل الواقع المُنهك.

على وقع أعماله الرائعة وبعد أكثر من أربعين سنة قدّم الفنان التشكيلي السوري إلياس إيزولي سنة 2016 معرضاً في صالة “أيام” في بيروت أطلق عليه عنوان “تواصل” يحاكي فيه بشكل مباشر لوحات الفنان التشكيلي الرائد لؤي كيالي ولكن من منظور معاصر استبدل فيه انشغالات شخوصه وأشياءها بأيقونات معاصرة لها علاقة بتكنولوجيا التواصل وبالعولمة التي تسوّق لأفكارها وأهدافها عبر تصديرها لبضائعها وخاصة إلى الدول النامية وما يسمى بدول العالم الثالث.

فعلى سبيل المثال نذكر اللوحة التي رسم فيها الفنان كيالي فتاتين تحملان ورودا. استبدلها الفنان إلياس إيزولي بهواتف محمولة دون أن يزيل ملامح الحزن عن وجهيهما. وأيضا نشير إلى اللوحة التي يجلس فيها يافع حالم في مقهى وبيده هاتف محمول. ومن هذه اللوحات نذكر أيضا اللوحة الشهيرة لكيالي التي بدا فيها “ماسح الأحذية” هذه المرة منهمكاً في الاستماع إلى الموسيقى عبر جواله المحمول.

أما لوحة “بائع الورد” فقد ظهر فيها الصبي يحمل قطعة شوكولاتة مغلفة بورقة “الكيت كات”، الماركة الشهيرة المستوردة بدلاً من حمله للأزهار.

ولم يتوان الفنان إلياس إيزولي، ولكن بوعي شديد وفنية عالية تحمل بصماته اللونية والتقنية الخاصة، من أن يقارب اللوحة ذائعة الصيت لكيالي “ثم ماذا؟” التي رسمها من وحي نكبة فلسطين سنة 1948 والتي أدت إلى سلخ الشعب الفلسطيني عن أرضه، وكذلك هزيمة 1967 التي أفرزت حالة من اليأس العارم بعد سلب الصهاينة كامل الأراضي الفلسطينية.

استبدل الفنان إلياس إيزولي في نسخته الفنية المعدلة لوحة “ثم ماذا” الرجل المنكسر بين جوقة نساء في الحداد، بسوبرمان البطل الخارق/الأميركي الذي يُروج له اليوم أكثر من قبل الزمن المعاصر من خلال الهواتف وباقي أجهزة التواصل المحمولة وغير المحمولة.

على الرغم من أن المعرض تضمن مجموعة من اللوحات التشخيصية، التي مثلت بالنسبة للفنان حالة كل من مكث في سوريا خلال السنوات السبع الأخيرة فهي تحيل المُشاهد العربي على أسئلة كثيرة أبعد من زمنها ومكانها وتتعلق بالمعاصرة، وأثر أدواتها الإلكترونية التي أخرجت اليافعين من جنات البطء واستدرجتهم إلى عوالم فيها الكثير من مسببات العزلة والسأم الذي كثيرا ما أدى ويؤدي إلى تمتين النزاعات بين أفراد العائلة والمجتمع الواحد

علق الفنان إيزولي على معرضه “تواصل” بهذه الكلمات “انطلقت فكرة المعرض من مبدأ الثابت والمتحرك.. في ما يرتبط بحالة الإنسان بين الماضي والحاضر، وكان الأقرب إلي والأحب إلى نفسي أعمال فنان الإنسانية لؤي كيالي. أنا لم أتطلع إلى شهرة من خلال محاكاتي لأعماله، بل أردت رصد الواقع الإنساني الذي لا يزال مفقوداً حتى يومنا هذا”.

وما الواقع الإنساني الذي ذكره الفنان إلياس إيزولي آنفاً إلا هذا الذي شرذمته تكنولوجيا التواصل الحديثة وزرعت بذاره الإلكترونية في بنيان اليافعين في السن، خاصة هؤلاء الذين لم أو لن يحظوا برعاية كافية تحميهم من السقوط عميقاً في متاهاتها المؤذية والكثيرة.

استطاع الفنان إلياس إيزولي، وبأسلوبه الفني الخاص من أن يؤكد على أهمية أعمال الفنان كيالي من خلال ما تعكس من آلام شعوب المنطقة العربية بشكل عام والسوريين والفلسطينيين بشكل خاص ولكن مع الإشارة إلى مساهمة العولمة والاختراعات التكنولوجية في تكريس الحزن والملل إياه.

استُبدلت الأشياء، وتغيرت الأيام وتوالت السنون ولا يزال الملل والشعور بالعزلة في ملامح نظرات شخوص اللوحات، لا سيما اليافعين في السن الذين تعج بهم لوحات الفنان لؤي كيالي والفنان إلياس إيزولي.

يكفي أن تسير في شوارع مدينة كبيروت لتجد جمهرة من الصبيان أو اليافعين جالسين سوياً أو فرادى على قارعة الطريق تحت أشعة الشمس وفي وضح النهار خارج المدارس والأشغال وهم منهمكون بجوالاتهم التي لم تفلح في محو الإرهاق ولا الملل ولا اليأس من على وجوههم.

سبع سنوات وأكثر

إذا كانت لوحات معرض “تواصل” المشغولة بأسلوب فني وفكري فذ وخاص بالفنان إيزولي مسكونة بشخوص يافعين تؤكد لنا من جهة على مصداقية ورؤيوية الفنان لؤي كيالي، وعلى استمرار انعدام الفرح في ظل حضور آلات التواصل التكنولوجية من جهة أخرى، فإن معرضه الأخير الذي حمل عنوان “سبع سنوات” 2018 يبدو تكريسا لحال الأسى المتأصل في روح اليافعين في السن الذين تأصل في نفوسهم ويومياتهم حتى وصل بهم الأمر إلى إهمال ألعابهم التقليدية و”الحديثة” على السواء ليعيشوا عزلتهم وحزنهم ومللهم المنقطع النظير.

وعلى الرغم من أن المعرض تضمن مجموعة من اللوحات التشخيصية، التي مثلت بالنسبة للفنان حالة كل من مكث في سوريا خلال السنوات السبع الأخيرة فهي تحيل المُشاهد العربي على أسئلة كثيرة أبعد من زمنها ومكانها وتتعلق بالمعاصرة، وأثر أدواتها الإلكترونية التي أخرجت اليافعين من جنات البطء واستدرجتهم إلى عوالم فيها الكثير من مسببات العزلة والسأم الذي كثيرا ما أدى ويؤدي إلى تمتين النزاعات بين أفراد العائلة والمجتمع الواحد وذلك وفق الاختصاصيين.

من ضمن الأسئلة التي يطرحها مُشاهد لوحات الفنان على ذاته: ما سر أجواء اللهو التي لا تعرف كيف تتحقق إلا في خيال هؤلاء الأولاد المشدوهين أمام ألعابهم “التقليدية” كدولاب الهواء والطابة والدمية في لامبالاة لافتة وتململ سقيم؟

أجوبة عديدة يمكن سوقها وإسقاطات شعورية متنوعة قد يحلو للبعض أن يصبغوا بها لوحات الفنان إلياس إيزولي، ولكن أغلب الظن أن معظم الزائرين يفضلون الخروج من الصالة وهم يتساءلون:”من هم؟ من نحن؟، وثم ماذا” وفق أسلوب “كياليّ” الواضح. ماذا بعد اجتياح أجهزة التواصل الإلكترونية ومن ضمنها الجوال حياة اليافعين العرب؟

عودة إلى التلميذ والموبايل

على الرغم من كل الإيجابيات التي تحملها التطورات التكنولوجية التي لا يمكن إنكارها إلا أنني أميل إلى نوستالجيا وردية اللون خلافا لزرقة لوحات إلياس إيزولي. أميل إلى العودة بالذاكرة إلى الصبي/ التلميذ وعينيه الزرقاوين والواسعتين والمغرورقتين بالدموع وهما تنظران إلي لتؤكدان لي، على الأقل حتى الآن، أن إدمان اليافعين في السن لهواتفهم المحمولة تسلب منهم إدراك جوهر حريتهم وحدودها والتلذذ بعذوبة نومهم. نوم مؤسس ومُرمم على السواء وذلك قبيل أن ينخرطوا بشكل تدريجي في عالم الراشدين الشائك الذي يفيض بالشرور المتعاظمة.

وداعا للبطء، وللشعر ودعوته اليافعين إلى مشاهد بصرية خيالية يصنعونها وفق ما يهوون. ووداعا لملاحظة نسمة هواء تحرك أطراف ستائر شرفة غرفة الجلوس العائلية. وداعا لرحلة في الطبيعة على متن سيارة يُرسل منها اليافعون أنظارهم في تمايل أوراق الأشجار وتألق الضوء من بين أغصانها بدلا ًعن طأطأة الرأس والتحديق المتواصل بشاشة هواتفهم غير مبالين بما يمرون به من مشاهد خلابة خارج نوافذ السيارة.

وداعاً لأحضان دافئة و”بشرية” يعود إليها اليافع بعد كل جولة مواجهة تدريبية مع عالم الراشدين ليتمم بطيب وآمان لحظاتها. وداعاً. فقد عاد الأرنب الأبيض من جديد بحلة جديدة وبأهداف متبلورة، وبيده ساعته المُقلقة التي صارت تدفعه إلى سرعة قصوى خوفاً من التأخر على موعد مع…اللاشيء.

عاد وقد اكتسب ملامح عصرية أهمها عينان تنطلق منهما أضواء “الليد” زرقاء تدفع باليافعين إلى أن يلحقوا به وبساعته الديجيتالية عميقاً في الجحر الاصطناعي خلف شاشة جوالاتهم الرقيقة. شاشات مضيئة وساحرة هي بوابات تدخلهم إلى عوالم ليست لا واقعية بقدر ما هي موازية ومتداخلة مع عالمهم خارج الجحر ليقع الالتباس وتهتزّ الرؤيا.