المواطن والرعية

من بين الأسئلة التي يتوجّب مناقشتها في مقاربة مفهوم المواطنة عربيا، السؤال الآتي:هل المواطنة واقع متحقق فعليا ينبغي المحافظة عليه في وجه التهديدات المتعددة أم هو مشروع يحتضر؟ وهل الجمهور العربي بلغ لديه النضج اللازم لإدراك معاني المواطنة العميقة؟ إنها وضع اجتماعي وسياسي جديد ينتقل فيه وجود الأفراد والجماعات من الحضور السلبي إلى الوجود الفاعل.

لا يمكن أبدا مقاربة سؤال المواطنة بمعزل عن الديمقراطية وبمنأى عن المحيط الدولي بكل ما يحتويه من متغيرات وقوى فاعلة… إنها –في عصرنا– تشكل موضوع تفكير عميق لدى النخب المثقفة العربية والأوروبية… أوروبيا مع اتساع رقعة النسيج الاجتماعي الذي تولد عن موجات الهجرة من البلدان العربية أو الأفريقية، مع رفض الكثير من القوى السياسية –اليمينية بالخصوص– احتواء هويات جديدة ضمن النسيج الاجتماعي (الجيل الثاني أو الثالث من المهاجرين) التي صارت تشكّل جزءا مهمّا من المجتمع الأوروبي لمرحلة ما بعد الاستعمار.. والعمل على إبقائها مبعدة واعتبارها فئات مزعجة ومهددة لقيم الحداثة، يستوجب إما إدماجها في القيم الأوروبية وإرغامها على نسيان خصوصياتها الدينية واللغوية وإما التضييق عليها في أبسط متطلّبات الحياة.

لكن السؤال الذي يهمّنا -نحن أبناء المنطقة العربية من المحيط إلى الخليج- ليس المواطنة كوجود تشريعي قائم فحسب، متجسد في المواثيق والدساتير في إطار الدولة الوطنية، بل مدى تحققه على الأرض وفقا للقيم المعمول بها في ظل المناخ الدولي الراهن… هل يكفي أن يستفيد الأفراد من حق الاقتراع والتمدرس والعمل والتنقل والمشاركة في الحياة السياسية وأن يتمتعوا بحق إبداء الرأي وممارسة الشعائر الدينية.. إلخ، لنقرر بان المواطنة متحققة عربيا؟ هل النصوص التشريعية متحققة وكافية أم مجرد وسيلة للتهرب من مواجهة الواقع؟ إن أول شروط المواطنة تاريخيا –منذ الإغريق– هي تمتع الأفراد بالحرية الكاملة والسيادة وحق التمتع بالحياة دون أن يشعروا بأي ضغط أو قهر… فالسيادة هي العنصر الأساسي للشعور بالمواطنة. المواطن كان دائما يقابله العبد، فهو السيد وصاحب القرار الفصل، هو قلب المجتمع ومن غير صوته لا يمكن أبدا أن يتخذ أي تدبير… باحترام إرادته قامت الإمبراطورية الرومانية وبسطت سيطرتها شرقا وغربا وبتهميشه وإضعاف صوته والميل نحو تمجيد الأشخاص زالت وتفتت روما، وفق قراءة مونتيسكيو Montesquieu.

إن اكبر تناقض تتسم به المؤسسات والهيئات الرسمية في أنظمة الدولة الوطنية العربية، هو تبنّيها لمفاهيم حديثة ولكن بعد تجويفها من مضامينها، وتكريس الذهنيات العشائرية والطائفية في وقت ننتظر منها تبنّي قيم العقل الحديث. فالمواطنة –عربيا– صارت لا تعني أكثر من الحضور الكاريكاتوري، والمشاركة الخجولة في الحياة السياسية وتقديس بعض الأخلاقيات الشعبوية… يعبّر عنها –في الغالب– من خلال بعض التشكيلات السياسية التي تختزل الممارسة السياسية في جانبها الصوري، غايتها الفوز بأكبر عدد من المقاعد النيابية، دون أي اعتبار لقيم الديمقراطية والمعارضة. إن ‘كبر تناقض وقعت فيه الدولة الوطنية هو المساهمة في تهيئة هذا المناخ والسماح له بالتفريخ.

هل يعقل الحديث عن مواطنة في مجتمعات لا تؤمن أصلا بالاختلاف والحرية والتعدد المذهبي، وتجند لتطويقه كل الأساليب البوليسية باسم الحفاظ على ”أصالة المعتقد” ودرء الخطر القادم من الخارج. هل يعقل الحديث عن مواطنة في بيئة همها صناعة ”قوالب مواطنين” يوحدهم الزي والذوق والتفكير والحلم والخوف، وتختزل الثقافة في الفلكلور والأناشيد الحماسية والبكاء على الماضي العتيد، مع الاحتفاظ بمقص الرقابة

أليست الحرية المذهبية جناية في عقول الكثير من السياسيين، وتغيير الديانة جريمة يحكم على صاحبها بالإعدام وفق نصوص القانون الجزائي الموحد المصادق عليه سنة 1996 من قبل جامعة الدول العربية والذي يعتبر مرجعا لكل التشريعات العربية… ألا تتمسك الكثير من الأنظمة العربية بقواعد الفقه الذي ينتمي إلى القرون الوسطى، والذي يعبر عن عقل وحاجات مجتمعية لم تعد قائمة… وتعتبره قابلا للمزاوجة مع التشريعات الحديثة؟ وضع نتج عنه مجتمعات مهترئة ينخرها التناقض والفوضى على كل المستويات.

أليس من التخلف أن تبقى الإرادة معطلة في مواجهة أبسط المشكلات المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل: المواريث وشرط الولي في الزواج، والسفر بالنسبة للمرأة، والزواج من الأجانب، والمساواة بين الجنسين في الشهادة. هل يعقل أن تظل ممارسة الرياضة والالتحاق بالجامعة حكرا على الذكور في الكثير من بلدان المنطقة العربية؟… إلى متى تظل المرأة قاصرا في أعين هذه المجتمعات، وهي صانعة التاريخ إلى جنب الرجل. هل المواطنة للفحل فقط؟ لن يستقيم ظل العود الأعوج أبدا. فالمجتمعات التي تمتلك تطلعات أعمق وأوسع من التشريعات التي تسير شؤونها… فابشروا بزوالها القريب.

هل يعقل الحديث عن مواطنة في مجتمعات لا تؤمن أصلا بالاختلاف والحرية والتعدد المذهبي، وتجند لتطويقه كل الأساليب البوليسية باسم الحفاظ على ”أصالة المعتقد” ودرء الخطر القادم من الخارج. هل يعقل الحديث عن مواطنة في بيئة همها صناعة ”قوالب مواطنين” يوحدهم الزي والذوق والتفكير والحلم والخوف، وتختزل الثقافة في الفلكلور والأناشيد الحماسية والبكاء على الماضي العتيد، مع الاحتفاظ بمقص الرقابة / التمويل في مجال النشر والتوزيع للكتاب والدوريات والأفلام السينمائية على اختلافها… أين المواطنة عندما يجد الكاتب أو الباحث أو المخرج السينمائي نفسه محاطا بجيش من الجلادين، لا يحميه تشريع ولا مؤسسة.. جريمته أنه عبّر عن رأيه بالأسلوب المتاح.

أين المواطنة في مجتمعات تشريعاتها تجرم المتعة وتعتبرها كفرا وتحديا للقيم الاجتماعية، وتتجاهل مطالب الثقافة الجنسية والفنية للمتمدرسين رغم كل المآسي الاجتماعية والنفسية الناجمة عن وسط اجتماعي لا يختلف عن السجن في شيء.

من يسهر على حماية وترقية المواطنة إذا كان قطاع القضاء في العديد من البلدان العربية فئوي ويعمل وفق أسلوب تأويل النصوص؟ لصالح قوى معيّنة أو ظروف مرحلية. من يسهر على حماية المواطن والمواطنة بوجود برلمانات عربية منزوعة السيادة، تجتمع لتزكية ما اتفق عليه مسبقا. لقد نجحت الدولة الوطنية والقطرية في بناء عواصم ومدن عظيمة ولكنها لم تفكر أبدا في تنشئة المواطن الذي من المفترض أن يكون النواة الحية فيها.

لن يعطينا الغرب المواطنة ولن يعلمونا كيف نصبح أسيادا على أرضنا ولا يهمهم أمرنا ولن يغيّروا رؤيتهم إلينا… بل هم ينتظرون زوالنا لأننا اخترنا أن نكون دون مهمة في هذا العصر، اخترنا أن نكون شعوبا لا تؤمن بالإنسان وتحارب الثقافي وتكرس ذهنية التسوق.

في مجتمعات القرون الوسطى (الإسلامية والمسيحية) -حتى نبقى في إطار تاريخي يمكن ضبطه بشكل موضوعي- يضفى مفهوم الرعية Sujet على شريحة واسعة من فئات المجتمع المتكون أساسا من عشائر وتحالف لعشائر.ارتبط هذا المفهوم عند نشأته بميلاد الإمبراطوريات الكبرى وبأنظمة اوليغارشية، تتميز بوجود أفراد وأسر تربطهم علاقات القرابة ويمسكون بكل السلطات… يعتبر الحاكم نفسه راعيا ومسؤولا على بقية فئات الشعب من تجار وحرفيين، فلاحين أو جنود… قد يضاف إلى هؤلاء -في الكثير من الأحيان- الأسر الارستقراطية من كبار التجار سواء كانت متحالفة أو غير متحالفة مع الحاكم. إن الرعية لا دين ولا قرار لها سوى دين الحاكم وأسرته، فهي تابعة لإرادته وهو وليّ أمرها له السلطان على أموالها وأبنائها ورقابها… الحاكم هو من يختار للرعية ما يريد وما عليها سوى الطاعة والرضا والولاء، فلا يميزها عن العبيد الخصيان سوى بعض التفاصيل البسيطة.

فالراعي هو من يسأل (بفتح الياء) والرعية هي من يسأل (بضم الياء). كان هذا هو الوضع في أنظمة الخلافة / السلطنة الإسلامية أو حتى في أوروبا القرون الوسطى وفي ظل أنظمة الإقطاع. فالفرد يولد ناقصا وعاجزا ومخطئا ولن يكتمل شخصه إلا بالولاء والخضوع. في مجتمعات القرون الوسطى تغيب الكثير من المفاهيم بدلالاتها المتداولة بيننا اليوم، مثل ”الشعب” أو ”الجمهور”. الجميع يسمّى رعية ويقابله السلطان / الملك أو وليّ الأمر. كما أطلق مفهوم الرعية –أيضا– على شعوب المستعمرات الأوروبية بدءا من القرن الثامن عشر للميلاد، إذ ليس في وسع السكان الأصليين التمتع بكل الامتيازات المدنية (حق الانتخاب والمشاركة في الحياة السياسية، التمدرس، ممارسة الشعائر الدينية…) الإندجينا في الجزائر l’indigénat أنموذجا.

المواطنة la citoyenneté ليست مفهوما جديدا، بل هو يعود إلى المجتمعات الإغريقية -الرومانية- البيزنطية، ويقابله اجتماعيا كل أصحاب المهن والرقيق.. كان امتيازا يمنحه مجلس النواب le sénat ويخص كل الذين يتمتعون بحق إبداء الرأي وتسيير أمور العدل والإدارة، لهم رأيهم في ظروف الحرب والسلم والانتخاب، يتمتعون بحق طلب المعرفة وممارسة المتعة دون قيد. وهو لا يشمل السكان الأصليين فقط بل قد يشمل أفرادا أو جماعات في المستعمرات، لقد استفاد بولس الرسول من امتياز المواطنة الرومانية وهو الذي ولد في مستعمرة طرسوس التركية، وكما حدث –أيضا– مع بعض البورجوازيات الفرنسية والإيطالية في مرحلة ما قبل الثورة الفرنسية لسنة 1789.

لقد ارتبط مفهوم المواطنة –تاريخيا– بنشأة المدينة Polis والتجمعات السكانية والدولة ككيان مستقل. كان للثورة الفرنسية الدور المهم في منح المواطنة دلالات جديدة، بحيث لم تعد امتيازا يمنحه مجلس النواب بل حقا طبيعيا لكل السكان. لقد أصبحت تعني التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وممارسة السلطة عبر الوسائل القانونية وفقا لبيان حقوق الإنسان وليد الثورة، إنها تعني المساواة في الحقوق بين الجميع دون أي اعتبار لانتماءاتهم المذهبية أو الفكرية أو الجنسية… وتدريجيا تحول المفهوم من معناه القطري إلى المعنى القاري، فبعد المواطنة الفرنسية أو الألمانية أو الإنكليزية صار الحديث عن مواطنة أوروبية.

آن الأوان ليسترجع المواطن العربي سيادته ويعاد ترتيب البيت السياسي بما يحقق له كل الضمانات وفقا للقيم المعمول بها في البلدان المتحضرة، آن الأوان لينتهي مسلسل التهميش والإقصاء وتقديس الفقيه والمفتي واعتبارهم من صحابة رسول الله (ص). لقد حان الوقت للتفكير بكثير من الجدية في بناء دولة تتجاوز ذهنية العشيرة والطائفية، وتسمو بتشريعاتها ومؤسساتها فوق واقع التمزيق والتخلف والتكفير والظلم والذكورية… آن الأوان لنشر ثقافة الحب والجمال والحوار بدل أيديولوجيا الإسلام السياسي والمآسي التي نجمت عنها في العديد من مناطق العالم (باكستان، أفغانستان، سوريا، العراق، ليبيا، الصومال…).

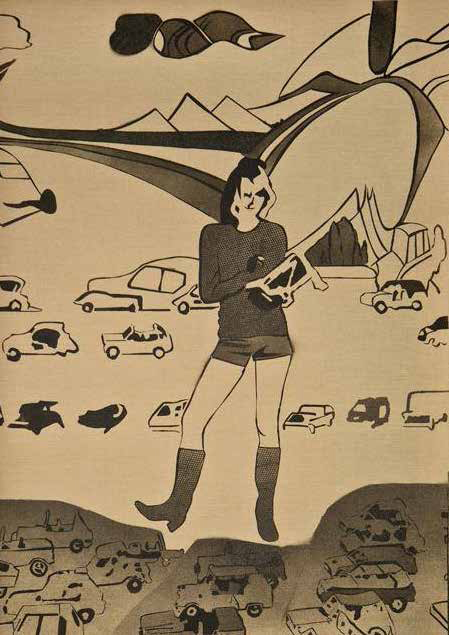

هل المواطنة حق مشروع تمليه تطلعات الجماهير الواسعة، أم مجرد كلمات لتزيين الدساتير ولإضفاء الشرعية عليها؟ من المؤسف أن تكون خلاصة القول: إن المواطنة غائبة في البيئة العربية، إننا لم نستطع بعد الخروج من نفق القرون الوسطى… إن العربي رعية ولكنه يحمل بطاقة مواطن.