الموبايل والسينما

لا يتعلق الأمر بخصوص الموبايل أو الهاتف الخليوي بتلك المرحلة من حياة البشرية التي طورت فيها استخدام الإشارات اللاسلكية حتى صارت بديهية من بديهيات الحياة، بل بما هو أبعد من ذلك، إلى الوعي الإشكالي بتلك الضرورة – الأداة وكيف تفعل فعلها في حياة الفرد الشخصية ومحيطه الاجتماعي. من هنا صارت تلك الضرورة – الأداة وسيلة من وسائل الدراما الفيلمية خاصة في أفلام الخيال العلمي، وسببا في بث المزيد من الحبكات الثانوية لغرض تصعيد الدراما.

هي مقاربة فنية – إبداعية بالصورة لواقع صرنا نعيشه يوميا وكيف يمكن للهاتف النقال أن يفعل فعله في تغيير الكثير من المعطيات السائدة وكيف يمكن أن يكون أداة تحقق منفعة، فيما يمكن أن تتحول إلى وبال وشر على الوجود البشري، كلتا الحالتين وجدناهما في سينما تجد في مستحدثات العصر، ومنها هذا الجهاز النقال، نقطة تحول غيرت كثيرا من المسارات.

ولعل من العوامل الإضافية في هذا الاستخدام البشري أن يتحول الهاتف النقال في الدراما الفيلمية إلى وسيلة لا غنى عنها لكشف الحقائق والوصول إلى حالة من الانقلاب الدرامي والتحولات الدرامية.

الموبايل هنا، يكشف الحقيقة ويراقب الخصم ويفتعل الأصوات ويشهد على الجريمة ويصورها ويصبح أيضا أداة قاتلة في بعض الأحيان.

على وفق هذه المعطيات وضمن محور ثقافة الموبايل الذي وضعته مجلة الجديد محورا في هذا العدد فقد اخترت من بين العديد من الأفلام ثلاثة أفلام بمثابة عينات لاستقصاء الظاهرة من زوايا عدة.

فيلم خليوي: اتصال عشوائي وغوص في جريمة اختطاف

في هذا الفيلم من إخراج ديفيد ايليس سوف نكون مع استخدامين مختلفين للهاتف التقليدي السلكي القديم في مقابل الموبايل.

بعد أن يتم اختطاف جيسيكا ( الممثلة كيم باسنجر) لسبب تجهله كما تجهل خاطفيها، تجد أمامها هاتفا سلكيا محطما، صورة امرأة مذعورة وخاطفين قساة وعزلة عن العالم الخارجي، ولهذا لا بد أن تحضر تلك الأداة لكي تساهم في دفع الدراما الفيلمية إلى الأمام.

المرأة المذعورة التي تتوقع أن يتم اختطاف ابنها الوحيد وربما قتل زوجها وهي في قمة ارتباكها تحاول إعادة الحياة لحطام ذلك الهاتف، فتربط الأسلاك بطريقة ما وتنجح في فتح خط وتطلب رقما عشوائيا ليكون على الطرف الآخر رايان (الممثل كريس ايفانس) وتناشده أن يذهب إلى الشرطة لإبلاغهم بما جرى.

تتحول تلك الأصوات المستنجدة إلى سبب في حيرة كاملة بالنسبة لرايان، هنا يتبلور دراميا استخدام الحبكة الثانوية للهاتف الخلوي الذي سوف يتسبب في قلب حياته رأسا على عقب.

الانتصار لامرأة مختطفة ثم أن يكون هو على إثر ذلك شاهدا وحيدا على اختطاف صغيرها ومن ثم اختطاف زوجها، كل ذلك يبنى على أساس وجود امرأة يجهلها وتجهله والقناة الوحيدة هي تلك المكالمات الهاتفية المتقطعة والمشوشة.

يشعر المشاهد أن الموبايل لم يعد تلك الأداة التي من خلالها يتم التواصل فحسب، بل هي الرئة التي تتنفس من خلالها جيسيكا الهواء من أجل إنقاذها وإنقاذ أسرتها، ولهذا سيكون سقوط الهاتف النقال من أعلى في اثناء مطاردة العصابة لرايان من المشاهد الصعبة بالنسبة للمشاهد.

كل ذلك الجحيم سيكون سببه هو أن الزوج يحتفظ بكاميرا مسجل عليها جريمة قتل قام بها الشرطيون أنفسهم الذين يلاحقون جيسيكا وزوجها.

ولعل من المفارقات الدرامية أن يقوم رايان بتسليم الكاميرا ليتم الإفراج عن المخطوفين، لكن مالم يكن في حسبان العصابة أن نسخة أخرى من الفيلم محفوظة في الهاتف النقال لرايان والذي بوساطته يتم فضح العصابة.

في سياق هذا النوع من أفلام الحركة تم بناء الأحداث بشكل متصاعد وبث العديد من الحبكات الثانوية المتقنة في توقيتها وتأثيرها وصار الهاتف النقال رمزيا ودلاليا مرتبطا بمجاز سردي مممتد على امتداد الزمن الفيلمي.

الرمز والدلالة هنا محملة بمعطيات تتعلق بالشكل والمحتوى الدرامي وبعنصر الحركة الطاغي على الأحداث ومن ثم بث الكثير من عناصر التوقع والتي يبقى حضور الهاتف النقال فيها فعالا.

الاستخدام اللحظي للأداة الاتصالية كان في كل مرة يولد سلسلة من الإحالات كمثل موجات متلاحقة ومع كل موجة كانت الدراما الفيلمية تسير مجتازة مرحلة اكتشاف وانكشاف حقائق باتجاه مرحلة أخرى وهو عنصر تميز في بناء تلك الهياكل الصورية التي تم استخدام السرد الفيلمي فيها بشكل متقن.

في وداع المعقل الأخير للهاتف الثابت واستقبال ثقافة الهاتف النقال

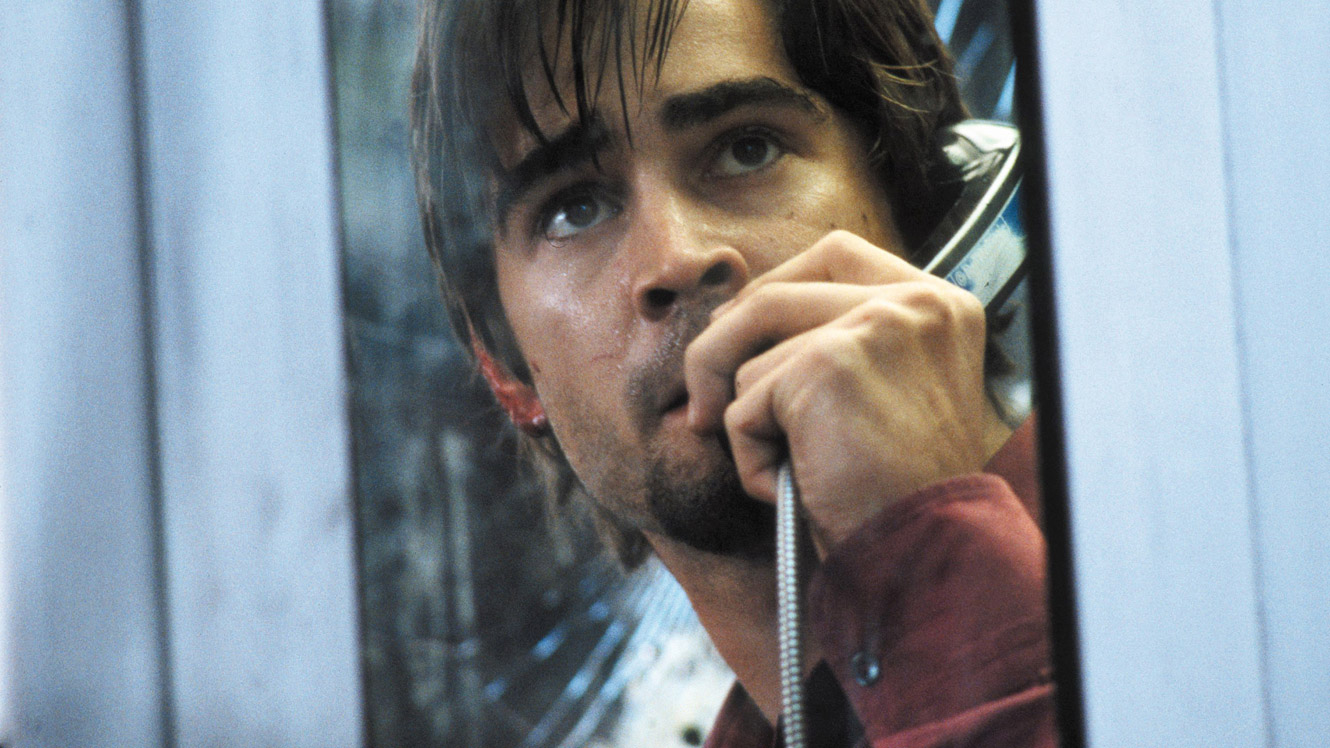

في فيلم كابينة الهاتف للمخرج جويل شوماخر سنكون في نقطة تحول اجتماعية وتكنولوجية، إنه زمن انتهاء الهاتف السلكي التقليدي وهاهي مدينة نيويرك تحتفظ بآخر كابينة هاتف عمومي تقليدي وكأنها تحتفظ بها للذكرى.

وفي وقت لا يجد في استخدامه أي ضرورة تذكر يجد فيه ستيوارت (الممثل كولن فاريل) أداته الوحيدة للتخفي عن زوجته والتواصل مع صديقته لأن الهاتف السلكي صعب الاقتفاء من طرف الزوجة في مقابل الموبايل.

لكن ما لم يكن في الحسبان أن يرن الهاتف فيما ستيوارت في داخل الكابينة ليطلب منه المتحدث على الطرف الآخر أن ينفذ ما يأمره به وإلا سوف يطلق عليه الرصاص من قناص في أعلى سطح إحدى بنايات نيويورك الشاهقة.

ما يجري تاليا من احتجاز ستيوارت مضطرا في داخل الكابينة وإطلاق رصاص من قناص ومقتل أشخاص، يخلق فوضى عارمة ويدفع بتعزيزات للشرطة، لكن اتصالات الطرف الآخر تدفع باتجاه الكشف عن فضائح تكون أولى علاماتها ستيوارت نفسه في استخدامه كابينة الهاتف لمواعدة امرأة.

وبسبب نقل شبكات التلفزة للوقائع يتحول ستيورات إلى موضوع يتداوله الناس في كل مكان في المدينة، والصور يجري تبادلها عبر الهواتف النقالة حتى عُدّت بملايين الصور التي تدفقت مشفوعة بالفضائح التي تم الكشف عنها.

تتحول المكالمات الهاتفية المتعاقبة ونداءات الشرطة وتدخلات مراسلي المحطات التلفزيونية إلى ما يشبه العرض المسرحي المتكامل.

هنا يصبح استخدام الهاتف – الثابت والمتحرك – أداة لتتبع مجريات فضائحية متعاقبة منها ما يتعلق بأولئك الذين يعملون في شركات الترويج والمبيعات الذين يخادعون المجتمع وجمهور المستهلكين ومنها ما يتعلق بإباحيين ومتاجرين بصور الأطفال.

ولعل ذلك المسار السردي الذي كانت المكالمات الهاتفية دعامته الأساسية قد أحالنا إلى معطيات تم فيها استخدام الزمن الفيلمي بالتوازي مع نمو الأحداث وتصاعدها دراميا.

خط سردي ارتبط بشكل مؤثر بشخصية ستيوارت ومن خلالها واجهنا خطا سرديا آخر قائما على فاعل مجهول، يصعّد الأحداث ويتعمق حضوره فيما هو متوار عن الأنظار وليس عنده من فعل سوى إصدار الأوامر عبر نداءات هاتفية لا تكاد تنقطع.

على الصعيد المكاني شهدنا كيف تحولت كابينة الهاتف إلى سجن صغير لا يستطيع ستيوارت مغادرته وإلا تعرض للموت. كما لا يستطيع فك سماعة الهاتف عن أذنه، وفي الجانب الآخر تظهر غابة من الهواتف النقالة متلامعة الشاشات التي تتبادل القصص بلا توقف. خلال ذلك كأن المجتمع يمر بمرحلة انتقالية في الوعي بالتكنولوجيا والتماهي معها.

هنا سوف نلمس سلسلة إزاحات ضمنية تمخضت عن السرد الفيلمي في دائرته المغلقة الممثلة في دائرة ستيوارت الأكثر ذاتية، من هذه الإزاحات الإزاحة الدرامية في انكشاف الخداع الذي مارسه تجاه الزوجة وتاليا ما يشبه التطهير عندما ينهار باكيا طالبا الصفح من زوجته.

وبموازاة هذه الإزاحة الأولى فإن الإزاحة الثانية كانت تلك التي تتعلق بالكشف عن حقيقة ذلك القناص المتواري عن الأنظار والمختبئ في بناية ما والتي تتمخض عن هجوم القوات الخاصة على مكان المشتبه به بعد تعقب مكالماته، ثم الإجهاز على عامل بيتزا فيما يمر الفاعل مرور الكارام قرب كابينة الهاتف لا يلتفت إليه أحد.

الإزاحة الثالثة تمثلت في الأجواء التي كانت شبه مغلقة والمرتبطة بعمل ستيورات وإذا به يمعن في خداع من يتعامل معهم حتى في مظهره المزيف، فالساعة التي يدعي أنها ثمينة والبدلات والأحذية ليست جميعا إلا ماركات رخيصة، مع أن العبرة لا تتعلق بهذا الانكشاف في حد ذاته بل بالأجواء المرتبطة بالاستلاب والضعف وفقدان الحقيقة أو التهرب منها، وذلك ما عاشه ستيوارت لتكون الرسائل الهاتفية سببا في ثقافة أخرى ومنطق آخر مختلف.

الموبايل علامة الرعب وأيقونة الموت

لا أحد يقترب من الموبايل وإلا فسوف يلاقي حتفه في طور انتقالي من كائن أدمي يتلقى إشارات مدمرة للدماغ تفقده السيطرة العقلية والجسمية متحولا إلى زومبي فرد ثم إلى زومبي في شكل قطيع وصولا إلى مجتمع الافتراس البدائي فالهلاك الدامي والوحشي.

تلك هي الخلاصة التي يمكن الخروج بها من فيلم “خلوي” للمخرج تود ويليامز.

فالعالم الممتد من حولنا يمتلئ بالأشعة الكهرومغناطيسية التي تبثها العديد من الأجهزة الإلكترونية ومعدات الاتصال، ومن أهمها أجهزة الموبايل التي تعد اليوم بالميارات، حتى صرنا بسببها وبسبب غيرها ما شابهها من أجهزة نعوم يوميا في وسط بحر شاسع من تلك الأشعة والإشارات اللاسلكية.

السؤال الذي يمكن التوقف عنده في مقاربة هذا الفيلم هو: ماذا لو بدأت تلك الأشعة والإشارات تجد لها مستلمات حسية وعصبية لدى البشر؟ ماذا لو تفاعل البشر مع تلك الإشارات وصاروا مجبرين على الاستجابة اللا شعورية لها وصاروا مسيطرا عليهم بشكل ما؟

تلك الإشارات القادمة من أجهزة الموبايل سوف تكون سببا في قلب حياة البشر رأسا على عقب، ذلك ما تبحر فيه عميقا رواية الخيال العلمي التي تحمل نفس الاسم للكاتب الأميركي الراحل ستيفن كينك، والتي قام المخرج تود ويليامز بتحويلها إلى فيلم تحت عنوان “خلوي”.

يوم يبدو عاديا تماما في أحد المطارات الأميركية، والكل منهمك في مراحل الإجراءات الأمنية والمرور عبر أجهزة الفحص بالأشعة السينية، بينما قسم آخر لا ينقطع رنين هواتفهم يتواصلون مع أعزاء لهم أو من لهم مصالح معهم، ولكن فجأة يقع ما هو غير متوقع.

تضرب الإشارات الكهرومغناطيسية القادمة من الهواتف النقالة أدمغة كل من يستخدمها ويصبحون خاضعين لسيطرة تامة من مصدر الإشارات، حتى يفقدون السيطرة على أنفسهم ويتحولون فجأة إلى كائنات زومبي يقتل بعضها بعضا في مشهد مروع تمتلئ فيه صالات المطار بالدماء والقتلى، ذلك هو مدخل الفيلم.

شخصيات تعيش في مآزق متلاحقة، ويتم من خلالها التصعيد الدرامي وقطع الأنفاس، الناجون هما اثنان فقط، كلاي (الممثل جون كوساك) رجل يريد رؤية ابنه الصغير بعد فراق بسبب الطلاق مع أمه، وتوم (الممثل صامويل جاكسون) سائق قطار الأنفاق، وهما اللذان يفران من حشود البشر الزومبي.

يختلط في دراما الحصار النفسي والجسدي الكانيباليون والزومبي عن سائر البشر، فبمجرد أن يغامر شخص ما بوضع سماعة هاتفه النقال على أذنه يصبح جزءا من النظام، وهكذا صار سواد الناس خاضعين لا إراديا لسيطرة خارجية لا خلاص منها من خلال الإشارات التي تصدرها أبراج الاتصالات التي تنتشر في كل مكان.

السرد الفيلمي الذي يغوص في الخيال سرعان ما سيمتزج بالرعب، وكل انتقال في الأحداث ما هو إلا انتقال إلى مذبحة أخرى، بعد أن فقد الناس صوابهم وخرجوا عن السيطرة، وصار لزاما على الأحياء والناجين أن يتصدوا بكل الوسائل للقضاء على الزومبي الهائج.

هنا لن تضرب الناس جائحة ولم يخوضوا حروبا ولا صراعات، بل إن الأداة الحداثة العصرية التي تجمّل لهم حياتهم فتربطهم بالمجتمعات التي ينتمون إليها هي التي سوف تدمر حياتهم، الموبايل الذي سوف يتحول إلى أداة رعب وموت حتمي والجموع الفاغرة أفواهها تستجيب لإشارات أبراج الاتصالات تنتظر لحظة الانقضاض على ضحاياها.

مشاهد قطع الأنفاس في وسط الغابات والشوارع المهجورة، تقدم لنا صورة سريالية للجحيم الذي صنعته أجهزة الهاتف النقال ليكتشف الناجون في ما بعد أن تلك الكائنات تفقد الحس وتنطفئ عنها الإشارات في الليل، ولهذا تكون الفرصة مواتية لرشها بالبنزين وإضرام النار فيها. ذلك ليس إلاّ مثالا من أمثلة في فيلم يعج بمشاهد الإبادة لعالم مستقبلي سيتحول فيه جهاز الهاتف النقال إلى عدو فتاك.

تلفت النظر خلال تلك الرحلة الشاقة، الانتقالات والتحولات في السرد الفيلمي مصحوبة بتحولات مكانية، ففي كل مغامرة هنالك أماكن ستشهد مفاجآت جديدة، المقهى الذي يختبئ فيه البعض من الناجين، الأكاديمية التي لم يبق فيها سوى رئيسها وشاب صغير وبيوت مهجورة إلاّ من ناجين قلائل، هذا هو الإطار الذي يمضي فيه السرد الفيلمي، وهو يمضي برشاقة إلى مساراته.

وخلال كل ما سبق، لا نتوقف عن اكتشاف المكان وهو في الغالب إما معتم وإما قليل الإضاءة، وبهذا صارت الإضاءة عاملا إضافيا في رسم المكان الكابوسي، وصار البحث عن متنفس وملاذ آمن هو الذي يحرك السرد الفيلمي، وبالتالي يتم من خلاله المضي في إبراز خصوصيات المكان، وبهذا برزت جماليات السرد والمكان متلازمين في مسار الأحداث.

الحوارات المعمقة والمدروسة بعناية كانت استخداما مؤثرا ليعبر عن الشخصيات المأزومة، وخاصة تلك الفلسفة العميقة التي يخرج بها رئيس الأكاديمية، وهو إحدى الشخصيات الناجية، بأن ما يجري هو عملية مقصودة الغرض منها هو السيطرة على البشر بأبسط الطرق والوسائل من خلال هواتفهم النقالة، وتاليا الإجهاز عليهم والتخلص منهم، وكأن هنالك قوة ما خفية تلك التي أنتجت كل هذا الرعب والهلع والدماء لكي تسيطر على المتبقين من البشر الذين يشعرون في كل لحظة أن العالم يضيق والتهديد قائم، يتربص بهم وبانتظارهم.