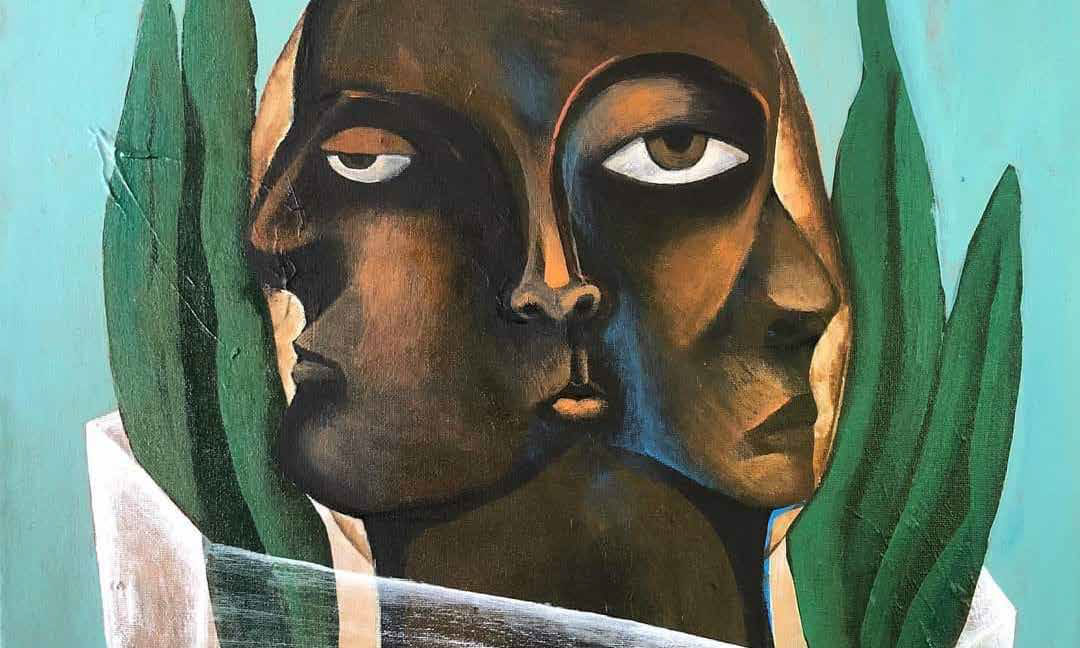

الموت كموضوع

هل يصلح الموت ليكون نصاً أو موضوعاً؟ الموت عملية قطع، وهو بالاختبار الفلسفي، ليس أكثر من شفرات، تحيل الشعور على تهويمات الميتافيزيقيا، أكثر من موضوعية التحليل والتأويل، لأنه دلالة وقوع لا فعل توليد إزاحي. ولكن شفرات الموت مازالت مبهمة وغير جدية في إشاريتها، وخاصة فيما يخص وجود الإنسان كفرد يقوم عليه الوجود. وأيضاً، وهذا هو الأهم في التنظير الفكري، الوجود الثقافي، لمنظومة الوجود ككل، ومن ضمنها الوجود الحياتي طبعاً.

الموت تجاه الفرد فعل تصفية (حاقد) وماحق، لا فعلا ثقافيا إزاحيا، كما في نظرية الانتخاب الطبيعي، البقاء للأصلح أو الأصلح يطرد الصالح المعتاد أو الموجود القائم، وهو رديء في أغلب الأحيان أو متداع بحكم التقادم، وعليه لا بد من إزاحته وتبديله بما هو أصلح. وعلى هذا يمكننا القول إن الموت لم ولن يكون يوماً فعلاً ثقافياً أو ثقافيا نقديا، ولو على مستوى البحث الفلسفي، ولذا فهو الفعل الأكثر رفضاً من قبل الإنسان، لأنه لا يمثل طرفاً ثقافياً في سيرورة المشروع الثقافي الإنساني.

ورغم أن الموت قد سبق بوجوده، كفعل، جميع محاولات التأسيس الثقافي ومشاريعه، إلا أنه لم يتم قبوله يوماً كطرف في معادلة النشوء والتطور، لا الحياتي ولا الثقافي، لأنه عامل هدم (رفض) التدجين والتوقف، وهذا ما دفع الإنسان، ومنذ بداية محاولات التأسيس الثقافي والفلسفي، للاحتيال عليه ومداهنته بكل أشكال وتصورات الميتافيزيقيا والسحر ومحاولات الاتصال بالغيب، وكان هو السبب الأول والأكثر إلحاحاً في اختراع الأديان.

هل يعني هذا أن الموت يمثل، بطريقة ما، عامل هدم وتسطيح ثقافي؟ تاريخياً واجتماعياً نعم، وخاصة في المراحل التي سبقت قيام الثورة الصناعية وانفجار الثورة التكنولوجية، التي تأسست عليها أو انطلقت منها، لأن هاتين الثورتين، ورغم أنهما لم تقدما وعداً ما بشأن مستقبل الموت، إلا أنهما مثلتا أو فتحتا كوة للتطلع لأفق مغاير بشأنه، وخاصة بعد التقدم في مجالي الطب والصناعات الدوائية.

إلا أن المشكلة التي أبقت الموت، ولو نظرياً، كشبح مهدد وقريب حد الملامسة، هي الإشكالية الأيديولوجية التي فرضتها اللعبة السياسية الرأسمالية، على حالة تراجع الفلسفة أو استثمارها فيها، الاستثمار الاقتصادي الأكثر وقاحة في تاريخ البشرية، والذي يعرف الآن بالرأسمالية الثقافية؛ هذا الاستثمار الوقح واللامسؤول الذي أعاد إلى الموت، وجهه الأكثر دناءة وعبثية وقربه كمرآة بديلة، ليس بشكل الحروب المتواصلة والأسلحة الحديثة الفتاكة وحسب، بل بصفته منقذا صديقا سيعيد الأرواح التي أرهقتها حروب جشع الشركات الرأسمالية، إلى جنة منقطعة، ولو بعد مرور تطهيري على نار الجحيم.

قديماً، قبل ظهور البورجوازية واتفاقاتها الأيديولوجية، وقبل تحولها إلى قاعدة ثقافية للرأسمالية، كان الموت يُعَرَّف على أنه موت الله، أما الآن فالموت صار موتاً سياسياً – أيديولوجياً، تستثمر فيه شركات صناعية وتجارية لتحقيق أرباح مفزعة، ولهذا فإنه فقد هيبته وأفرغ حتى من محتواه البدائي، كسلطة غيبية تقهر جبروت الذات. والأهم هو فقده القدرة على بث الشفرات التنصيصية لجسده، كموضوع، كان يمثل جزءاً إشارياً في عملية الإنشاء الثقافي في التفكير السوسيولوجي، للتجمعات البشرية، كعملية تغييب للذات البشرية. وبتعبير آخر، وبلغة نقدية صرف، وتحت خيمة مصطلح ما بعد الحداثة وما تفرع عنه من بنى مفاهيمية، أيديولوجية، فإن هذا كان بمثابة عملية جر القناعات المترجرجة والقديمة، إلى مربع أكثر هشاشة أو تمييعه ثقافيا، بالخطاب الثقافي المتحول، الذي اشتغلت على إنتاجه أنسقة فلسفات ما بعد الحداثة المؤدلجة. وهو الخطاب الإعلامي الذي تنتجه وسائل الإعلام الرأسمالية الكبرى وتمرره على وسائل الإعلام المباشر والإعلام الثقافي، كثقافة سوسيولوجية وتاريخية لعصر ما بعد الحداثة، الذي لم يقبض على أيّ من أطرافه الفرد البشري، بصفته وحدة وجود مفردة، وأيضاً كوحدة إزاحة ثقافية.

وحتى لو اعتبرنا الموت نصاً فإنه نص بخطاب مستهلك ولا يحمل أرضية من الشفرات الإشارية، ببساطة لأنه عملية محق وإفناء للذات المستقبلة للشفرات وعملية تمثلها، في البناء الوجودي للذات الإنسانية، محرك وجود الحياة ككل ومحور فاعليتها، في التأسيس والاستفادة.

ولعل من المهم جداً هنا، في هذه اللحظة من البحث، أن نشير إلى قضية بمنتهى الأهمية، وهي أن جميع الأديان ورؤاها التفسيرية، لم تقدم أو ترافقها مشاريع نقدية بأسس عقلانية، بل إنها حاربت قيام هذه المشاريع، إلى حد التصفية، الأمر الذي أحال خطاباتها، كنصوص، إلى دوائر مغلقة من التهويمات التي لا تحمل مبرراتها.

وبتطبيق مقولة، جاك دريدا “لا شيء خارج النص”، على الرؤى التفسيرية الميتافيزيقية، نجد أن جُل اشارات هذه الرؤى وإحالاتها تقع خارج نصوصها، (خلف جدار الموت تحديداً) الذي لم يمثل نصاً، بحد ذاته، بل مجموعة من الهوامش والإحالات، على مجموعة من الهوامش، عن خطابٍ يعد بوجودها ولا وجود لصوته.

وجود النص، بخطاب متكامل الجسد، بالضرورة يعني وجود رؤية نقدية قائمة ومرافقة له، وإن لم تتضح معالم آليات هذه الرؤية. وهذا يعني أن لا قيام لنص بخطاب دون حفريات نقدية ملازمة، لأن تحديد قيام النص يتطلب وجود آليات فرز وتحديد هوية قيامه وجهة خطابه.

وجدير بالتنويه هنا، أن ضرورة قيام النقد لا تمنحه سلطة (تشريع الأفضليات، بتعبير بولين روزينو)، كما هو قائم في الرؤى الميتافيزيقية، إنما هو يعني تأطيرا لاستبطانات النصوص لخطاباتها ومقولاتها وترسيم شفراتها وإضاءة إشاراتها وبناها الدلالية. وهذا يعني دراسة النص وتشريحه كوحدة دلالية قائمة بذاتها ومعمار منشأ بذاته، يتفرد المنشئ ببنائه، في لحظة زمنية (لحظة انطلاق الفكرة الأولى المؤسسة للنص)، تحت ضغط الانفعال الذي يولّده العارض العاطفي أو التاريخي أو المعيشي أو السياسي، ودقة بناء هذا المعمار لا تتوقف على مدى ما يطرح من انعكاسات عن الأزمات المعيشية، بل عما يقترح من بدائل إيقاظية وتجميلية لما تمزّق، وما هو قيد الاهتراء، من جماليات حياة ما بعد النزول على الأرض، من حفافي نهر العسل (بحسب الأسطورة المتداولة)، حيث كان كل شيء مازال بكراً ونضراً، قبل أن تمسه وتتدخل في بنائه يد الاتفاق البورجوازي والأيديولوجيا وفعل السياسة والاقتصاد، أي قبل أن يتحول الموت من موت الله إلى أشكال الموت الحضاري التي اخترعها الإنسان، بالمقصد المجازي للعبارة طبعاً.

وهذا يعني أن يكون النص الإبداعي ابن لحظة زمنية المنشئ لا الظرف التاريخي الذي يحكم الحياة في تلك اللحظة؛ وعليه تكون جمالية النص متوقفة على دقة مكان وضع الحجر (السحري)، الذي إذا ما سحب ينهار كامل البناء. ولا أعرف فعلاً إذا ما كانت هناك صروح قد بنيت بمثل هذه الدقة الهندسية، في الواقع، من مثل الأهرامات المصرية أو الزقورة العراقية أو جنائن بابل المعلقة، ولكن هذا ما يجب أن يتحقق في بناء النص الإبداعي بالضرورة، لكي نصف النص بالإبداعية والاستقلال عن اللحظة الأيديولوجية والتاريخية، التي صارت السياسة تفرضها على جميع نواحي حياتنا. وأيضاً، وهذا أحد الضرورات، لكي يعود موتنا إلى يد الله وحده ويعود الموت (نصاً) يمتلك مبررات إنشائه وطرحه وتداوله، بعد مروره على عجلة النقد طبعاً.

لنتفق هنا على أن الممارسة النقدية، وإن كانت أحد أهم حقوق النص على من يمتلكون أدواتها، إلا أنها لا يجب أن تتحول إلى قوانين وقيود تكبل المنشئ، أو مجموعة من المحددات والقوالب التي تكبح جموح النص وحقه في التمرد على وحدة أشكاله المعروفة.

الممارسة النقدية هي عملية محايثة وكشف لجسد النص؛ والوعي النقدي بالنص، وإن كان جهداً حفرياً في حيثيات ووعي النص، إلا أنه لا يجب أن يتحول إلى مجموعة من الأنساق والضوابط، لأن النص بذاته، ولا شيء خارجه، وعليه أن يكون الوحدة (الجسدية) المولودة والمتوفرة أمام الممارسة والوعي النقديين. وإنه (النص) نتاج عقل وحواس مؤهلة لتخليقه وإنتاجه، وعليه فليس من حق الممارسة النقدية ووعيها الإضافة إليه أو تقديم اقتراحات تكميلية له، بل تقبله كجسد مكتمل التخليق والنضوج ومحايثته للكشف عن إشاراته وفك شفراتها وبناها الرمزية، كوحدة بناء واحدة مكتملة بذاتها.

كل هذا يأتي من بداهة: هل للنص (وبالتالي خطابه أو رسالته) وجود من دون منشئه؟ ولو كان الوعي النقدي مؤهلاً لأكثر من محايثته، فلمَ لم ينتجه؟ وأيضاً من بداهة أقرب تشبيهاً: البذرة نبتت وصارت شجرة، وهي بهذا صارت في مواجهة الريح، وعلى الممارسة النقدية الإنصات لعملية مرور الرياح بين أغصانها وأوراقها وثمارها من أجل فهم لغة أصواتها، لا فرض نسق من الأصوات عليها.

ومن محاورة الممارسة النقدية هذه نصل إلى أهم مشتقاتها التنسيقية: هل مهمة الممارسة النقدية جلب النص إلى المتلقي أم جلب المتلقي إلى النص؟

لا خلاف على أن النص حادثة ثقافية، ولكن هذه الحادثة هي مقترح تغيير ثقافي، يكتنز فعلاً مضمراً، وهذا المقترح يطرح نفسه كبديل لواقع مهترئ، دون إشارة صريحة أو قصدية، وعليه فإن الممارسة النقدية التي يجب أن ترافق النص، يجب أن تأتي محايثة من أجل القبض على الإشارات التي يبثها هذا المقترح، وهذا يعني أن تكون الممارسة النقدية قراءة استكشافية واعية لحيثيات النص وعناصره التكوينية، وهي بالتالي من ستقود فعل القراءة إلى خطابه أو رسالته.

ورغم تعدد مناهج النقد وتنوع أدواته، إلا أنه مازال يبحث عن آليات ومقتربات أكثر غنى وأعمق ملامسة لحيثيات النص وخطابه، وخاصة في مهمة الكشف وتحديد وجهة الخطاب وفحواه، وسبب هذا برأيي يعود إلى محاولة علمنة الأدب، نصاً ونقداً، وخاصة فيما يخص أدوات النقد أو هيكلها النظري وطرق تعاملها مع النص للكشف عن فحوى خطابه أو مقولته.

فلماذا الإصرار، من قبل المنظرين على علمنة رؤى (وهذه هي التسمية الأكثر مناسبة برأيي لطرق الممارسة النقدية، والأكثر قرباً ودلالة من مناهج… بل وحتى مدارس) الممارسة النقدية؟

لماذا الإصرار على علمنة الممارسة النقدية وهي ليست سوى مقاربة كشف عن حالة قلق تمر بالكاتب المنشئ، الأديب؟ الأديب يكتب عمّا يقلقه هو شخصياً، وكون أنه يحول حالة قلقه إلى نص أدبي (قصيدة، قصة قصيرة، رواية، مسرحية) ويطبعها في كتاب، فهذا لا يخرجها عن كونها هي مجرد حالة قلق مرت به، وموهبته في حقل تعبيري من حقول الأدب فرضت عليه كتابتها، وبالتالي إنتاجها في صيغة كتاب، فلماذا الإصرار على سحب هذه الممارسة الذاتية إلى منطقة غير منطقتها وفحصها بأدوات دخيلة أو علمنة أدوات فحصها، وهي مجرد افتراضات لم نتأكد من أحقيتها وأهليتها، لممارسة (سلطة على النص) من الأساس؟

هناك أدوات وطرق ومراحل لإجراء أيّ عملية جراحية، وهذا على سبيل المثال، لا يمكن تجاوزها، وتطويرها يحتاج إلى حقائق علمية لا يرقى الشك إليها، في حين أن أدوات النقد (مدارسه ومناهجه) لا تمتلك صفة أيّ ثبات وهي عرضة للنقد والتبديل والإهمال، بحسب مزاج ممارس النقد وتطوره الثقافي وتغير وجهات نظره، فكيف يمكن علمنة مثل هذه الأدوات وممارساتها؟

بل إن الأنسقة النقدية تكاد تكون مزاجية أو تتبع التغييرات المزاجية، التي تفرضها القراءات المتلاحقة أو التابعة، وهذا يعني أن ليس بين أيدينا أدوات ثابتة للقراءة أو الحكم، هذا إضافة إلى أن كل نسق يركز على جانب من جوانب النص، وهو الجانب الذي يراه الأكثر أو الأعمق أثراً وتأثيراً منشئ النسق أو فلسفته، وخاصة في الجوانب الفلسفية التي تنطوي عليها النصوص أو النصوص الفلسفية الصرف.

أعد كلامي هذا كمقدمة لما كان يجب أن تعالج به قضية الموت كموضوع أو حالة نصية (بدل حالة الإهمال أو التجاوز التي درجت عليها الثقافة التقنية – العلمية والثقافة السياسية، ثقافة الدولة الحديثة التي ترتكز على القواعد الاقتصادية أو عامل الثروات الكبيرة)، قابلة للطرح والمعالجة النقدية، باعتبار الفلسفة، في أحد وجوهها، أداة نقد ومعاينة. فتحويل حالة غائبة عن سيطرة الوعي، أو طور غير قابل للتحديد في أهدافه، إلى نص أو موضوع سيمكننا من ملاحقته، على أقل تقدير، ضمن توصيف هويته الجنسانية، إن لم يمكننا من تسليط أدوات النقد عليه وسبر مفاهميته أيضاً.

ووضعه ضمن حالة نصيه، أدبيه، وما سيتبعه من معالجة نقدية، بالتأكيد سيجعله تحت ضوء التشريح الفلسفي، وبالتالي توصيفه وتصنيفه وتدويره داخل إطار منظور، بعيداً عن أشكال المحاكاة التي يفرضها الأدب أو درج عليها، وهذا يعني إبرازه في هيئة ملموسة، قابلة للطرح والمناقشة.

وغني عن القول أن هذا التحويل أو الممازجة ستقودنا إلى مقصد الناقد الفرنسي رينيه جيرارد حول إظهار أفكارنا الدفينة، ليس فقط حول الموت كموضوع، بل وكذلك عن الخلفيات الميتافيزيقية التي تفردت بالتصدي لتفسيره طوال عمر البشرية المنقضي، والتي لم تقدم أكثر من التفسير المرتبط بعنصر الترهيب والحساب القاسي غير المبرر. في حين أن أفكارنا الدفينة، عندما نجردها من عناصر الترهيب، هي كتلة من التشكيك والاعتراضات والاحتجاجات التي تبحث عن تفسيرات أكثر عقلانية وانسجاماً مع غاية وجود الذات: الولادة أو الوجود من أجل الحياة لا الموت بطريقة مزرية.

وطبقاً لنظرية المحاكاة الأرسطية، (نسبة إلى أرسطو)، فإن النصوص، وإضافة إلى أنها تعكس العالم أو مرآته، فهي تعكس رغبات شخوصها، أي لرغباتنا غير المعلنة، نحن شخوص الواقع الذي تستمد منه شخوص النصوص، وبالتالي فإنها تعكس أفكارنا الدفينة حول المواضيع، وأولها الموت، الموضوع الأكثر استعصاءً إلى الآن.

الموت موضوع للنظر والنقد، من حيث كونه فعلا له نتائجه، فما بالك إذا ما كانت هذه النتائج سلبية وتؤدي إلى وضع مختل في وجود وكيان الكائن الإنساني؟ وعلى هذا الأساس كان من المفروض أن تكون رؤى وأدوات نقده من بين أول اهتمامات الفلسفة، إن لم تكن قد سبقتها.

ومن جهة أخرى، وتبدو لي على جانب كبير من الأهمية، فإن عملية إفراغ الموت من هيبته القهرية وتحويله إلى موضوعة نصية قابلة للدراسة والمعاملة النقدية، كانت ستسهل علينا، ليس عملية نقده فقط، بل وتكريس عارضيته كمفهوم في وعينا، وهذا ما كان سيتيح لنا إفراغه مما أسبغ عليه من فعل غيبي، أي تحويله إلى عارض دنيوي مقيت يشبه أي مرض ممكن البحث له عن علاج.