تعليق على دراسة في رواية المستعمرات

أطلعني الزميل د. أشرف زيدان بجامعة بورسعيد على ترجمته لدراسة إنجليزية شديدة الأهمية هي “رواية المستعمرات” لرتشارد ربِلْ. وهو إنجاز جميل يخدم الثقافة، وبخاصة في ميدان الدراسات الأدبية والنقدية. ود. زيدان جدير بالتحية لهذا الإنجاز الجميل، ونتمنى له الاستمرار على هذا النحو من حب العلم والحرص على إفادة أبناء قومه بنقل كل ما هو مفيد للغة الضاد.

وسوف نقف قليلا مع هذه الدراسة التي اجتهد الزميل د. أشرف زيدان في نقلها إلى العربية خدمة للدراسات الأدبية والنقدية. وعنوان الدراسة هي “رواية المستعمرات” للكاتب رتشارد ربلْ. وهناك روايات كثيرة تدخل تحت هذا العنوان، لكن كاتب الدراسة لم يتطرق إليها. وهو أمر طبيعي، فمثل هذه الدراسة المحدودة لا يمكن أن تغطى كل هذا اللون من الروايات. ومن تلك الروايات رواية المستشرق البريطاني المسلم محمد مارمادوك بكثل مترجم القرآن الكريم إلى الإنجليزية (The Children of the Nile)، التي صدرت لأول مرة بالإنجليزية عام 1908، تُرجمت بأُخَرَة إلى العربية بعنوان “أبناء النيل”. وقد قرأت جانبا منها في أصلها الإنجليزي منذ سنوات غير قليلة لكني لم أتمها. وهي، كما يتضح من عنوانها، عن مصر والحياة في مصر. وعندي نسخة منها ورقية، وأخرى ضوئية. ولعل مما يعطى القارئ إشارة إلى جو الرواية تلك القائمةَ التي وضعها الكاتب في أول الكتاب لشرح الألفاظ العربية المستعملة في الراوية والتي أبقاها المؤلف كما هي مثل “جني وعفريت وعنتر وأرناؤوطى وذِكْر وغفير وحشّاش وحشيش وشيشة وشيخ العرب وفلاح وعِمّة وسَقّا وعمدة ومفتش وخواجة ونُورِي وكافر وجهنم والدُّوسَة ودَرَبُكّة وما شاء لله وإن شاء لله”.

وقد قرأت في صفحة الإعلان الخاصة بتوزيع الترجمة العربية للرواية ما يلي “نحن أمام بانوراما متعددة المشاهد والأحداث والشخصيات تمكن فيها المؤلف، لارتباطه النفسي العميق بالزمان والمكان، من أن يمزج ببراعة بين الخيط الرئيس لروايته متمثلا في حدث تاريخي مميز في حياة مصر قبيل الاحتلال الإنجليزي لها، والخط الدرامي فيما قدمه لنا من شخصيات عامة وبارزة، مصرية وغير مصرية، تكاتفت فيما بينها لتجعل التاريخ خادمًا مخلصًا للأدب، حين يسجل نوازع البشر وأحاسيسهم ومسارات حياتهم على تباين تلك اللحظات التي سجلتها الرواية. وجاءت الترجمة باذلة ذلك الجهد الرائع في أن تجعلنا ننسى، أوقاتا كثيرة، أننا أمام عمل مترجم، حين تكشف بأدق ما يكون العمق عن مشاعر الحب والفراق والوطن والنجاح والإخفاق. لقد نجح الاثنان معًا: التاريخ والأدب في أن يقدما لنا تلك المتعة التي تجعلنا نحيا ذلك الزمن: نفرح مع شخصياتها حين تفرح، ونغدو في حقول الفلاحين، ونرتاد شوارع الحي الإفرنجي وميدان الإسماعيلية (التحرير حاليًا) ونرقب سفن لسلي وهي تحطم طوابي الإسكندرية لتتعلم درسًا خالدًا مؤداه أن مصر خالدة”.

كما قرأت، وأنا في أكسفورد في سبعينات القرن الماضي، قصة للصغار كتبتها مؤلفة بريطانية عن المصريين والبريطانيين في مصر أيام الاحتلال البريطاني عملت فيها بكل سبيل على تنفير الأطفال البريطانيين الذين كتبتْ لهم القصة من نظرائهم المصريين، فصوّرتهم قذرين لصوصا كذابين حفاة شبه عراة وما إلى ذلك. ونحن، وإن كنا لا ننكر أن ما قالته الكاتبة (المجرمة) ينطبق على قطاع من أطفال مصر في ذلك الوقت، ننكر عليها أيضا صمتها عن الجوانب الطيبة في حياة المصريين، إذ ليسوا كلهم ولا كل أطفالهم بهذا القبح والفقر، بل كان هناك أطفال كثيرون جدا يعيشون في مستوى معيشة لا يقل عن المستوى الذي يعيش فيه كثير جدا من أطفال بريطانيا.

كما أنها هي وأهل بلدها مسؤولون أيضا عن هذه الأوضاع المزرية، إذ هَمُّ المستعمرين اللصوص القتلة في كل مكان هو إبقاء أبناء البلاد التي يستعمرونها في فقر مدقع ومسكنة شاملة مع سحق إنسانيتهم. كذلك كان عليها أن تخجل من نفسها لأنها، بدلا من أن تبدى ولو بعض التعاطف مع أهل البلد الذي يؤويها وتأكل من خيره بل تسرقه وتنزح ثرواته إلى بلادها هي وكل بني جلدتها، قد تخلت عن إنسانيتها وصورت أهل البلاد وأطفالهم تصويرا مزريا غير إنساني. وللأسف لا أذكر الآن عنوان تلك القصة ولا اسم كاتبتها، فإلى حيث ألقت.

وهناك رواية “الطريق إلى بئر سبع” للكاتبة البريطانية إيثيلمانين، وهي من الكتاب والكاتبات القلائل جدا الذين يتعاطفون مع أبناء المستعمرات. وقد صورت العدوان الصهيوني على فلسطين وأهلها والجرائم البشعة التي ارتكبها الصهاينة بمساعدة القوى الكبرى في حق الفلسطينيين والقتل والتشريد اللذين أنزلوهما بالفلسطينيين حتى تخلو البلاد لهم. كل ذلك في جو واقعي وأسلوب بديع وتعاطف إنساني كريم أبقاه الله في قلب تلك السيدة التي لم تجز عليها أكاذيب ساسة بلادها ولم تنطل ألاعيبهم (الفاجرة). وأذكر أنى قرأتها وأنا طالب بالجامعة عقب حرب يونيو 1967، وكنت أتقلب على الجمر وأنا أقرؤها، وأشعر مع هذا بالمنة الكبيرة التي أولتناها هذه الكاتبة النبيلة إذ استطاعت أن تعلو على كل ما كان من شأنه أن يشدها إلى الناحية الأخرى، ناحية السياسة البريطانية والأوروبية والصهيونية وتشبثت بإنسانيتها وطهر قلبها وصورت الحقائق كما هي.

وثم قضايا هامة أثارها كاتب الدراسة التي نحن بصددها الآن أقف لدن بعضها هنا بعض الشيء. ومنها مثلا أن كثيرا جدا من روايات المستعمرات تخلو من المرأة ومن الكلام عنها، وكأن المرأة لا وجود لها أو كأن الرجال قد تخلصوا من الاهتمام بها تمام التخلص فلم تعد تشغلهم أو تثير مشاعرهم أو تخطر على بالهم. وبهذه المناسبة أذكر أنني حين قرأت رواية “روبنسون كروزوي”، قد لاحظت واستغربت أشد الاستغراب أن كروزوي، خلال السنوات الثلاثين تقريبا التي قضاها وحده على الجزيرة المنعزلة قرب أميركا الجنوبية، لم يفكر قط في المرأة ولم يذكر الكاتب بل لم يلمّح إلى أنه انشغل بها ولو مرة على سبيل الاستثناء، وكأن غريزة الجنس عطلت لديه تماما فلا تفكير في المرأة ولا اشتهاء لها. إن التفكير في المرأة غريزة من الغرائز القوية، بل إن كثيرا من علماء النفس الأوربيين يجعلونها أساس الغرائز كلها ويفسرون بها أشياء كثيرة جدا. وغياب المرأة لا يعني أبدا غياب تلك الغريزة، فهي تجرى في عروقنا بكل قوة وعُرَام. وهذا مذكور في كتابي “روبنسون كروزوي – دراسة في الأدب المقارن”.

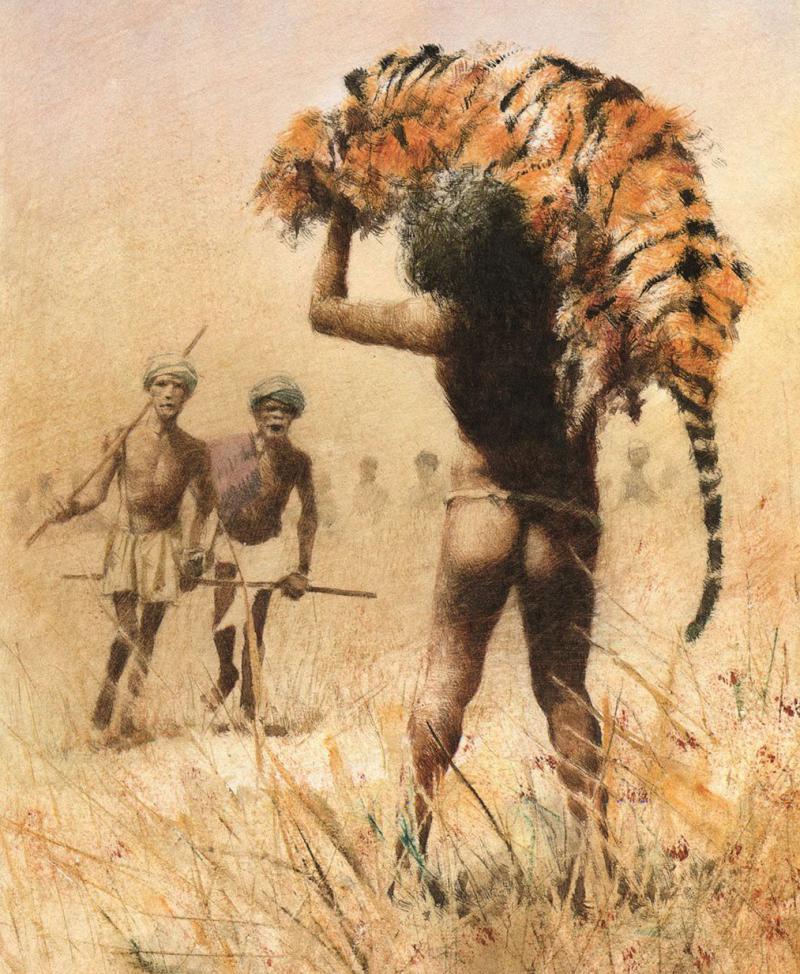

وفي الدراسة الأولى عن رواية المستعمرات نقرأ في ترجمة الصديق د. أشرف زيدان أن “التهميش الكامل للمرأة بل غيابها يعد سمة أساسية للغالبية العظمي من روايات المستعمرات التي يكتبها الرجال لجمهور من الذكور، سواء أكانوا كبارا أم صغارا”. وهذه من النقاط التي تحتاج مزيدا من البحث لنعرف السبب وراء هذا التجاهل الغريب. ويتصل بهذا الموضوع ما جاء في نفس الدراسة آنفة الذكر من أنه “في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أشعل الغزو البريطاني للهند الاهتمام الرائج بشبه القارة الهندية. وتلقي رواية السير ولتر سكوت “ابنة الجراح” (1827) الضوء على الطغاة الشرقيين وعلى البطل الإنجليزي الذكي، وكذلك الشابة الإنجليزية التي يجب إنقاذها من العبودية التي لقيتها في براثن أحد السلاطين الشهوانيين. ورواية فيليب تايلور “اعترافات سفاح” (1839)، وهي رواية ذات حس شعبي وهي الرواية المفضلة للملكة فيكتوريا، وهي تروي قصة حياة أمير علي، وهو من أبناء قبيلة السَّفاحين الذين يقطعون الطرق ويسرقون ويقتلون المسافرين في الهند الجنوبية. وقد تركت هذه الرواية أثرا عميقا في الملكة فكتوريا، بل صارت روايتها الأثيرة كما تقدّم.

وهذا نص على درجة عالية جدا من الأهمية، إذ أن كتّاب الرواية الإنجليزية يرمون الشرقيين بالشهوانية والوحشية وقطع الطريق رغم أن هذه هي صفات الأوربيين في عهد الاستعمار بامتياز، فهم يعتدون على أعراض الشعوب التي يغزون بلادها وعلى أقواتهم وأموالهم واقتصاداتهم، ويعاملونهم بوحشية فظة، ويقطعون الطريق لا على شخص أو قافلة تائهة في الصحراء مثلا بل يقطعون الطرق العالمية الكبيرة التي تربط بين القارات والمحيطات ويخططون لاستعمار البلاد واستعباد الشعوب وإذلالها ويسرقون ثروات الأمم لا ثروة فلان أو علان، ثم يستدير الكذابون فيرموننا بما فيهم من موبقات شنيعة. كذلك فهؤلاء المحدثو النعمة، الذين تحضروا من بعد همجية وتوحش وجهل وتخلف فظيع ظل مخيما عليهم وباسطا جناحيه القبيحين على بلادهم لمدة طويلة استمرت إلى عدة قرون قليلة مضت، يحاولون في رواياتهم تصوير أنفسهم على أنهم الأذكياء الوحيدون في العالم وأن كل الشرقيين والعرب والمسلمين جهلة أغبياء.

ويمضي كاتب الدراسة قائلا عن رديارد كپلنج “وتركز روايات كپلنج الاستعمارية على جماعة من الإنجليز المهاجرين إلى الهند، ومنهم الإداريون والجنود والصحافيون والمغامرون. وتبدو السمات العامة لروايات المستعمرات واضحة في تلك الأعمال: ففيها خدم هنود موالون حتى النخاع، ومواطنون متفرنجون خائنون، وسلالة مهجنة مهمشة، وعلاقات رومانسية فاشلة بين أصحاب عرقيات مختلفة، وحكام هنود فاسدون، وتضاريس عدائية، وعقيدة ثابتة تؤكد أنّ الإنجليز هم الحكام الطبيعيون للهند”. ومعروف أن كپلنج هو من أبواق الدعاية الاستعمارية، وكان يردد أن الشرق شرق، والغرب غرب، ولن يلتقيا. وهو لا يقصد بهذا الشعار الإشارة إلى التنوع الحضاري الذي خلق الله البشر عليه بحيث تكون لكل حضارة شخصيتها وألوانها المميزة، بل يقصد أن الشرق سوف يظل متخلفا، أما الغرب فهو متقدم سيد مكتسح طول الحياة. وهو كلام سخيف مضاد لحقائق التاريخ، وينبئ عن حداثة نعمة حضارية. فلا توجد حضارة متقدمة بقيت كما هي متقدمة ولا أمة متخلفة بقيت كما هي متخلفة، بل الزمن دوار، ومن كان عاليا في الماضي قد يكون في الدرك الأسفل الآن، والعكس بالعكس. وفى حالتنا نحن العرب والمسلمين، والأوروبيين الذين يعتزي إليهم الكاتب، خير دليل. فقد كنا متقدمين تقدما عظيما أيام كان الأوروبيون في تخلف مُزْرٍ، ثم كرت الأيام ومرت الليالي، فإذا هم يتقدمون، وإذا نحن قد صرنا ضعفاء يغلب علينا الجهل والكسل واللامبالاة بعدما أهملنا قيم (ديننا) وأخلدنا إلى الضياع وكأننا نستعذبه. لكن هل سنظل هكذا؟ لا أظن أبدا، وإن كان الزمن قد طال علينا في هذا التخلف على نحو لا تقبله أبدا أيّ نفس حرة كريمة.

ونحن لا ننكر أنه في الشعوب الشرقية في ذلك الوقت بل وحتى الآن توجد عيوب كثيرة وشديدة. لكن هل حاول الاستعمار القضاء على هذه العيوب؟ لا طبعا رغم أنه دائما ما يتشدق كذبا بأنه قد حمل عن طيب خاطر مسؤولية تمدين الشعوب المتخلفة، وكأن الحدأة ترمي كتاكيت. بالعكس لقد انتهز هذا الفساد الضارب بجذوره في كل الطبقات ليحتل البلاد بمساعدة الخونة من أبنائها، ولينقل ثرواتها إلى بلاده غنيمة باردة بينما معظم أصحاب تلك البلاد يتضورون جوعا ويقاسون أبشع ألوان الفاقة والمذلة. وأنا أرجو للصديق المجتهد دوام النشاط العلمي والاجتهاد في خدمة الثقافة الإنسانية. بارك الله فيه.