ثلاثة رسامين من العراق: السحري والشعري والرسم الخالص

بنسب متفاوتة تنتمي تجارب الرسامين الثلاثة إلى الفن اللاشكلي. تجريد يصنع علاقاته مستعينا بعناصر الرسم من غير أن يستلهم صوره مباشرة من الطبيعة. شيء من المزج بين الانفعال الحركي وخيال اليد التي تباشر عملها من لحظة استرسال في البحث عن مصير العناصر الفنية لذاتها. هناك قطيعة ثقافية مع الطبيعة لم تكن محكمة دائما غير أنها طغت على الجانب الأكثر تأثيرا من تلك التجارب. المسافة التي تقترحها التجارب الثلاث هي في الأساس مسافة ثقافية فرضت على الرسم طابعا نخبويا يتطلب الوصول إليه قدر من الدربة البصرية والخبرة في التعامل مع الأعمال الفنية من منطلق كونها حيوات مستقلة. “الحرية في الفن” كان عنوان الكتاب الذي أصدره شاكر حسن آل سعيد في سبعينات القرن الماضي وهو يمثل كما أرى عنوانا لما انتهى إليه الرسم على أيدي الرسامين الثلاثة.

لم يخف أحد من الرسامين الثلاثة إعجابه بتجربتي الآخرين وإن كان الناصري والدباغ ينظران إلى آل سعيد باعتباره فاتحا من طراز خاص. فالرجل الذي نظّر كثيرا للفن وكان يجد في تغيير بنية التفكير الفني فعلا يساوي في أهميته وضرورته فعل الخلق الفني، كان موهوبا على مستوى صنع الصدمات المرحة التي تنطوي على الكثير من الرؤى الانقلابية. فتوحاته في الكتابة النظرية وإن كانت غامضة وشديدة التعقيد فإنها كانت مسلية، ذلك لأنها عبارة عن مجموعة من الغوايات اللغوية، خفيفة الوطأة. ما يبقى من آل سعيد هو منجزه الفني. وهو منجز يمكن اعتباره الأكثر ثقلا في ميزان النظر إلى تجربة الحداثة الفنية في العراق. آل سعيد لا يزال حتى هذه اللحظة هو الفنان العراقي الأكثر معاصرة بعد أن نجح في فتح دروب بين نقائض كثيرة. المحلي والعالمي، الشعبوي والنخبوي، التراثي والمعاصر، العصي على الفهم والجميل بصريا، الغامض إلى درجة الانغلاق والواضح بقوة استعماله اليومي. آل سعيد هو رجل التناقضات الذي لجأ إلى مفردات مستعارة من الطلاسم السحرية من أجل أن تكون النزهة البصرية محمولة على مركب من الأسرار التي ليس من الضروري تفكيكها لذلك يفضّل الكثيرون متعة النظر إليها على الانزلاق إلى محاولة فهم معانيها الملتبسة والتي لم يكن آل سعيد يقصدها.

في المقابل فإن رافع الناصري الذي تعلّم أسرار الرسم في الصين كان شغوفا بالمشاهد الطبيعية، لكن بطريقة تشف عن رغبة شعرية في القبض على الجوهر الجمالي الذي يستند إليه تأثير المشاهد، سواء عن طريق النظر المباشر أو من خلال الرسم. صحيح أن الناصري اهتم في عدد من مراحله بالمفردات المعمارية العربية-الإسلامية كالقوس مثلا غير أن تركيزه الأساس كان منصبّا على معجزات الطبيعة الجمالية. فعلى سبيل المثال شغل الأفق حيزا مهما في تجربته، فكان بمثابة بصمته التي لم ينازعها عليه أحد. كان الناصري حين يرسم أشبه بمَن يقوم بعملية تقطير. كانت الطبيعة هي المادة التي قام بتقطيرها ليصل إلى جوهرها الشعري.

ما لم يقو الرسامان آل سعيد والناصري على القيام به فعله سالم الدباغ حين قطع صلته بمصادر الإلهام الخارجية واكتفى بالرسم الخالص. رسوم الدباغ تنبعث من السطح وتظل متشبثة به باعتباره بيئتها الأولى والأخيرة. هي نتيجة لفعل يمكن أن أسمّيه الرسم لذاته. في لوحات الدباغ ما من مفردات أو أشكال مؤكدة يمكن أن تنتج عن العلاقات التي تقيمها عناصر الرسم، بعضها بالبعض الآخر. هنالك سحر كثير. هنالك شعر كثير. غير أن كل ذلك يتعلق بعملية النظر إلى اللوحة وليس بصناعتها. لذلك يمكن القول إن موهبة التأويل ترتبط بعملية المشاهدة ولا يفرضها العمل الفني. يمكنك أن ترى في لوحة سالم الدباغ ما تشاء غير أن الأساس الذي تستند إليه تلك اللوحة يكمن في ما تحققه من تأثير بصري يعلي من شأن النظر المتعوي المجرد من الغايات.

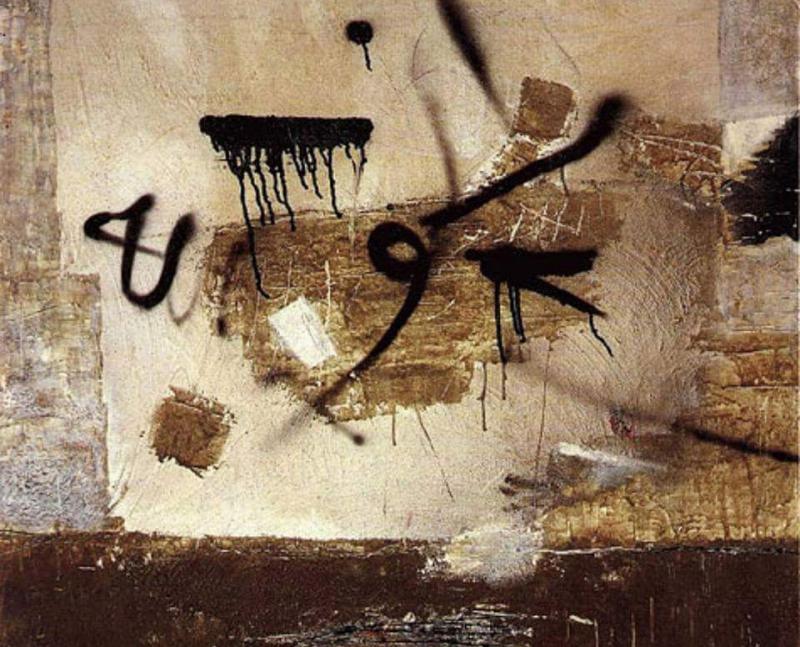

شاكر حسن آل سعيد

بطلاسمه الغامضة

يوم عاد آل سعيد من باريس إلى بغداد عام 1960 وأقام معرضه الأول في معهد الفنون الجميلة وكان المعراج موضوعه لم يلتفت إلى الوراء. لم يعلن عن رغبته في استئناف نشاطه ضمن جماعة بغداد للفن الحديث التي كتب لها بيانها الأول عام 1951. يومها كان مؤسس تلك الجماعة جواد سليم لا يزال حيّا، غير أنه كان منشغلا بإنجاز عمله الفني “نصب الحرية” في روما. لقد حضر آل سعيد إلى بغداد منفصلا عن طريقته القديمة في التفكير الفني. عاد متأثرا بالفكر الوجودي وإن وجد في التصوف ملاذا محليّا له. وهو ما عبّر عنه في بيانه التأملي الذي أصبح بمثابة إنجيله الشخصي. تأثر آل سعيد في البدء بتجربة الفرنسي فوترييه من ثم البريطاني ويلز غير أن الإسباني أنتوني تابيس كان له الأثر الأكبر في صياغة علاقته بالمحيط. اعترف آل سعيد بذلك التأثير من خلال مقالين كانا بعنوان “أنا وتابيس″ نشرهما في جريدة الجمهورية ببغداد في تسعينات القرن الماضي.

ربما رسمت بعد الموت

عام 1999 التقيته آخر مرة. حدث ذلك في الدوحة. كان يومها في الخامسة والسبعين من عمره وظهر كما لو أنه ينزلق بسرعة إلى النسيان. قال لي من غير أن يكون مكترثا “لقد نسيت كيف يمكن أن يكون المرء رساما” كانت عيناه تلمعان وكان مستسلما لقدره حين أضاف “أنا أصلي في استمرار، من أجل أن لا أنسى كلمات الصلاة”. يومها أدركت أن شاكر حسن آل سعيد قد ختم رسالته في الفن.

لم يعد لديه ما يرسمه. كان محرجا أمامنا لأن البعض منا كان ينتظر أن يراه وهو يرسم. لذلك صار يلهي نفسه ويسلينا برسم نقاط بأحجام مختلفة على الورق، نقاط بالحبر، على طريقة فازريلي الذي أحب فنه يوما ما وكان يعتبره أقرب الرسامين المعاصرين إلى الرؤية الإسلامية للفن. وهو ما يعكس ولع آل سعيد بالزخرفة، بالرغم من أنه كان يتحاشى الزخرفة، لأنها لم تكن تشبع ميله إلى نأمل الأثر الزائل.

لم يكن الآخرون الذين أحاطوا به بمحبة يشعرون بالأسى الذي كان شيخ الحروفيين العرب يعالجه عن طريق النقطة، وهو الذي كان يقول بلغته الصوفية “أنا النقطة فوق فاء الحرف”. وكانت تلك الجملة الغامضة عنوانا لأحد كتبه. “ربما رسمت بعد الموت” قال لي قبل عقدين من لقائنا الأخير. فهل كان يفكر بتلك النقطة التي سيضيع فيها كل أثر يُذكّر بماضيه؟

الثناء الجمالي على المخلوقات

عام 1955 ذهب إلى باريس لدراسة الفن، وكان يومها فنانا مكرسا. فبعد دراسته العلوم الاجتماعية في دار المعلمين وقبل أن ينهي دراسته المسائية للفن في معهد الفنون الجميلة ببغداد كان آل سعيد قد احتل مكانة بارزة في جماعة بغداد للفن الحديث (1951). يمكننا أن نصفه بأنه كان منظر تلك الجماعة فهو كاتب بيانها الأول. وهو أول بيان تصدره جماعة فنية في التاريخ الفني العراقي المعاصر. كما أنه كان قد أقام أول معرض شخصي لرسومه قبل سنة من سفره.

غير أن باريس لعبت دورا غريبا في حياته. لقد تعرّض الشاب المتحمس للفكر الوجودي إلى صدمة، لم يفصح عن مضمونها في أيّ من مقالاته أو كتبه وكان يتفادى الحديث عنها. غير أن من نتائج تلك الصدمة أنه تحوّل من الوجودية إلى الإيمان، بل إلى الفكر الصوفي. وهكذا يكون آل سعيد قد ذهب إلى باريس وجوديا فعاد منها متصوفا. ذهب إليها رساما تشخيصيا ولكنه غادرها إلى بغداد رساما تجريديا. كان ذلك التحوّل هو واحد من أهم تحولاته الفكرية والأسلوبية، وهو ما مهّد الطريق أمامه ليكون رائد بحث جمالي جديد في الفن العربي.

حين أصدر آل سعيد بيانه التأملي الشهير عام 1966 كان قد شق طريقه الخاص في الفن، رساما تأمليا، يصنع عن طريق الفن حياة مجاورة، هي بالنسبة إليه محاولة ثناء على الخلق الإلهي المتجسد ففي الإنسان كما في الطبيعة من حوله.

كان فردا خلاقا وزعيما فاشلا

لم تكن شخصية آل سعيد تنطوي على أيّ من مقومات الزعامة، فهي شخصية قلقة، مرتبكة، حائرة، مترددة وميالة إلى الشك في البداهات. كائن يليق به أن يكون الشخص الثاني، وهو ما كانه يوم كان جواد سليم (الرسام العراقي الرائد ومؤسس جماعة بغداد للفن الحديث والمتوفّى عام 1961) حيا. غير أن الرجل كان يدرك أن كشوفاته في الفكر الجمالي وفتوحاته الأسلوبية والتقنية كانتا تؤهلانه لكي يكون زعيما لجماعة فنية. بهذا الإحساس أنشأ آل سعيد تجمع البعد الواحد الذي أقام أول معرض له عام 1971. كان استلهام الحرف العربي جماليا محور تلك المحاولة. غير أن فشل آل سعيد في أن يكون زعيما جعل عددا من أعضاء ذلك التجمع ينفض من حوله، وهو ما ألحق ضعفا في المحاولة الثانية لإقامة معرض للتجمع، حيث لجأ آل سعيد إلى إشراك عدد من الخطاطين الذين لا علاقة لهم بالرسم.

في حقيقته كان آل سعيد فردا خلاقا، غير أنّ فكرة الزعامة الفنية التي هو ليس أهلا لها كانت تقض مضجعه. وهو ما دفعه إلى إحياء فكرة تجمع البعد الواحد في معرض أقامه في المتحف الوطني الأردني في تسعينات القرن الماضي، يوم غادر العراق ليعمل في مؤسسة شومان. كان ذلك المعرض بمثابة رثاء لفكرة جميلة. لم يكن واحدا من المشاركين في ذلك المعرض ذا علاقة بفكر آل سعيد.

شيخ الحروفية التي تأخر عنها

كانت التجربة الحروفية واحدة من أهمّ مراحل سيرته الفنية، غير أنها كانت تلاحقه باعتباره شيخ الحروفيين في العالم العربي، بالرغم من أنه تاريخيا لم يكن الحروفي الأول. لقد سبقه العراقيان جميل حمدي ومديحة عمر إلى ذلك. غير أن حروفية آل سعيد كانت شيئا مختلفا. لم تكن تزيينية كما هو الحال مع حمودي ولم تكن توضيحية كما ظهرت في لوحات عمر. كان آل سعيد قد شقّ طريقه إلى الحرف العربي بقوّة الرسام الشقي الذي كان يرى في الكلمات المحذوفة والجمل الناقصة التي يكتبها الناس على جدران المدينة بعدا جماليا يشير إلى نوع مكتمل من الحياة. لم تكن فكرة استلهام الحرف العربي جماليا لدى آل سعيد محاولة للغزل بالحرف لذاته، بل ذهبت تلك الفكرة إلى ما يمكن أن ينطوي عليه الحرف من فزع وخوف وارتباك تعبيري. كان آل سعيد سيد الحروفيين لأنه لم ينسخ الحرف، بل اعتبره منجّما لمشاعر، فجعت بالطرق المسدودة من حولها. كان الحرف بالنسبة إليه فضاء تأويليا. غير أن شيخ الحروفيين لم يعد حروفيا في العقدين الأخيرين من حياته. حين تسنّت له فرصة كتابة مقالته “أنا وتابيس″ في منتصف ثمانينات القرن الماضي اعترف آل سعيد بأنه استلهم فكرة الجدار العام من الرسام الإسباني. وكان ذلك الاعتراف نوعا من الفضيلة التي كان آل سعيد يحرص على أن تكون ميزانا في الحياة الفنية. كانت علاقة آل سعيد بتابيس تنطوي على التحدي أكثر من أن تكون علامة للاستسلام. كان آل سعيد يومها أكبر من أن يكون متأثرا. غير أنه عثر في تجربة تابيس على ضالته التي كان يفكر فيها. سيقول “شكرا” معلنة لتابيس لأنه أهداه تلك اللقية غير أنه لن يقلده. ولو أتيحت الفرصة لتابيس أن يرى رسوم آل سعيد لخر أمامها ساجدا. سكون أمام تجربة رسام تعلم منه ما لم يكن قد سعى إليه.

الرسام النخبوي الذي يحلم بالشعب

لم يكن آل سعيد نخبويا في فهمه للفن. غير أن الفن في طبيعته هو شيء نخبوي. فهل كان على الرسام وهو يلتقط مواده من الحياة اليومية أن يقلق حين يرى أن الغموض يخيم على العلاقة بين المشاهدين ولوحاته؟ إن مهمّا بالنسبة إليه أن لا يكون رساما بالمعنى الشعبي. فهل كان سعيدا بغموضه؟ يوم رسم لوحته المزدوجة التي تُرى من جهتين كان سعيدا بالتأكيد. كانت تلك المحاولة إنجازا شخصيا في تاريخ الرسم، من خلالها استطاع آل سعيد أن يلغي ثبات اللوحة عل خلفية بعينها. في تلك اللوحة يمكنك النظر بطريقتين مختلفتين. كانت اللوحة المزدوجة واحدة من وصفاته التي سيقف أمامها الرسامون والمهتمون بالرسم ونقاده مندهشين. الرسام الذي توفي عام 2004 كان فاتحا، لا بكتبه أو رسومه وحدها، بل وأيضا بنظريته في أن يكون الفن مستلهما من حياة الشعب. بمعنى أن يكون الجمال سيدا في لعبة لن يمتنع الشعب عن المشاركة فيها.

رافع الناصري

في سيرته الشرقية

ما تعلمه رافع الناصري في الصين يكاد يكون درس حياته الأهم. كما لو أن كل شيء كان معدا للقاء زاووكي (1921 ـــ 2013) الرسام الصيني الذي أقام الجزء الأكبر من حياته في باريس. تعلم الناصري هناك الإتقان في الصنعة والتأمل العميق بحثا عن الجمال الكامن في أعماق المفردة ومن ثم المشهد وهو ما قاده إلى الاختزال. لقد أهّلته قدرته على التقاط الجمال بأقلّ المفردات أن يخلق عالما ثريا من مواد لو لم تمتد يده إليها لكانت مجرد علامات تشير إلى التقشف والزهد. التجريد الذي انتهى إليه الناصري في آخر أعماله وهي مجموعة سماها “إلى جانب النهر” كان عبارة عن مساحات لونية تقطعها جمل غامضة لا تشير إلى معنى بعينه. بعد جدل عميق في معنى أن يتعامل المرء بصريا مع التاريخ “بوابات اليمن، باب البحرين” انتهى كل شيء إلى الصفاء الذي يحدثه إيقاع سقوط ورقة من شجرتها في الخريف.

المثقف الذي يصف أحواله رسما

ينتمي الناصري إلى قلة من الفنانين عبر العالم تؤمن بامتزاج الفنون وتأثيراتها المتبادلة وحاجة الفنان إلى ثقافة تتجاوز أدواته المباشرة وممارسته العملية، فكان الناصري نموذجا فريدا من نوعه للفنان-المثقف الذي لا تثنيه معاصرته وهو الدؤوب على متابعة ما يجري من تحولات فنية في العالم عن القيام بين حين وآخر بنزهة بين صفحات التراث الأدبي العربي، مستلهما من الشعر طاقة تصويرية تصل بالكلمات إلى ذروة نغمها، حتى وصل برسومه إلى مرحلة الموسيقى. كان يقرأ بشغف عين مولعة بالتقاط الصمت بين جملتين.

قال لي ذات مرة وهو يريني واحدة من سلاسله الراكضة بين وديان الشعر “أتاح ابن زيدون لي فرصة ابتكار نوع غزلي من التجريد” أطلق بعدها ضحكته التي كانت تأسرني. لم أخبره يومها أن ضربة فرشاته على قماشة اللوحة أو على الورق كانت دائما مشحونة بالغزل الذي يربك النظرات كما الخطوات. فلأننا كنا نقول لبعضنا جملا لا يمكن استعادتها لخفة وعمق ما تنطوي عليه من حساسية جمالية فقد كنا نقع في وهم المسافة بين ما قلناه وبين ما لم نقله.

كيف يمكنني أن أصفه في غيابه وأنا أشعر بقوة حضوره كلما رأيت واحدة من صوره؟ كان قد تعلم ذاتيا التصوير الفوتوغرافي فأجاد في نقل الصور التي لم تعد تفاصيلها تشغل حيزا في خيال يده. غير أنه في السنوات الأخيرة صار يستعيد بداهته رساما يخطط لاحتواء العالم كما يراه لا كما يتخيله، كما يحضر لا كما يتم تخيّله. هل فعل ذلك استجابة لهاجس المعلم وهو يلقي درسه الأخير؟

سيرة شرقية

ولد رافع الناصري عام 1940 في تكريت، غرب العراق ابنا لعائلة ذات مكانة ثقافية وهو ما جعل الطريق سالكة أمامه حين اختار دراسة الرسم في معهد الفنون الجميلة ببغداد عام 1959. وهو أيضا ما شجعه على القيام بمغامرته الأولى حين ذهب إلى الصين عام 1963 ليدرس فن الحفر الطباعي (كرافيك). في كتابه “رحلتي إلى الصين” يروي الناصري فصولا من ذلك الخيار الفني العذب، الذي أحيا في أعماقه غريزة الانتماء إلى الشرق. وإذا ما كان الناصري قد ذهب إلى الصين فنانا مكتمل العدة حيث أقام معرضه الأول في هونغ كونغ سنة وصوله إلى الصين غير أنه يعترف أن ما تعلمه هناك هو مزيج من الحرفة وخيال النظر إلى الطبيعة. كان خيال الطبيعة يبقيه صامتا بل كان يعذبه. تلمع عيناه حين يجري الحديث عن الطبيعة. حين عاد إلى بغداد عيّن في معهد الفنون الجميلة ليؤسس فرعا لدراسة فن الحفر الطباعي فيه. في العام 1969 بدأت عروضه الفنية تترى بدءا من بيروت وهو العام نفسه الذي ذهب فيه إلى لشبونة في منحة فنية من مؤسسة كولبنكيان. استمر الناصري في تدريس الرسم إلى أن أحيل إلى التقاعد، يومها (بداية تسعينات القرن الماضي) اختار أن يغادر العراق ولم يعد إليه. درّس الحفر الطباعي في جامعة اليرموك بإربد الأردنية ثم أقام مشغلا للحفر الطباعي في دارة الفنون بعمان ثم رحل إلى البحرين ليدرس في جامعتها. بعدها عاد إلى عمّان ليتفرغ لفنه وقد كان مرسمه صومعة العارف التي لا يرتادها إلا من اهتدوا إلى حقيقة أن الرسام حياة. كبر الناصري وترفعه جعلا منه الشخص الغريب الذي يأبى المشاركة في النفاق الاجتماعي على حساب الفن. نادرا ما كنت أسأله عن رأيه بفنانين كنت بحكم الصداقة أعرف رأيه بهم، غير أنني كنت أسأله رأيه بفنانين جدد كان قد رأى تجاربهم الفنية فكان يقول رأيه بصرامة وحدس المعلم. في معرضه الاستعادي الأخير الذي أقيم في المتحف الوطني الأردني يوم الحادي عشر من شهر نوفمبر عام 2013 حضر الناصري بهيا بطلعته كما لو أنه أمير شرقي يستعيد مملكته. همست لي صديقة سورية “ينافس جماله جمال رسومه” كان رافع يومها يودع أصدقاءه الآتين من مختلف أنحاء الأرض. مشهد لا أظنه يتكرر في تاريخ الثقافة العربية.

عينه على بغداد من أجل أن لا يرثيها

سيغفر لي القراء هذياني العاطفي وأنا أكتب عن رافع الناصري. فالرجل المقصود كان قد أخذ معه جزءا من حياتي وغاب. منذ أن عرفته كان رافع الناصري رساما تجريديا. غير أنه لم يكن كذلك في الحياة. كان رجلا صعب التضاريس من جهة عفته الأخلاقية. كان اهتمامه بالتفاصيل روائيا. غفر للكثيرين غير أنه لم يغفر لمن هرولوا وراء المحتل عام 2003. ظل العراق بالنسبة إليه الجدار الوحيد الذي لا تزال أدعيته معلقة عليه. أغمض عينيه على بغداد حين قال لرفيقة عمره الشاعرة مي مظفر “لم أعد أرى شيئا” كانت كلماته الأخيرة دليله إلى بغداد. لقد رسم مدينته في كل أحوالها. رسمها حية ورسمها ميتة، غير أنه لم يكن يطيق الحديث عن أسباب ذلك الموت لأنه لم يكن مستعدا لكي يكره. حين كتبت ذات مرة عن موت زاووكي، الرسام الصيني المقيم في باريس اتصل بي من عمان ليقول لي “إنه أبي”. لوحاته أمامي، في ذاكرتي البصرية تؤكد أنه كان يرى كل شيء. هو الذي رأى كل شيء كما سلفه جلجامش. سيضحك الناصري لو أخبرته بنظريتي بعد غيابه. لا لأنه متواضع بل لأنه يعرف أن ينابيع الخلق لن تنضب مياهها. لم يفارقه حس المعلم، غير أن عينه ظلت على بغداد باعتبارها عمارة عاطفية ناقصة. سيصف في رسومه شيئا من خرابها غير أنه لن يبكيها.

الأول والأخير

بالنسبة إليّ فإنّ الكتابة عن رافع الناصري في غيابه هي نوع من الحزن. كان بالنسبة إليّ القارئ الأول. سيكون بعد غيابه القارئ الأخير. كان صوته يلهمني المزيد من العزم. كم كان عليّ أن أستوعب فواصل الصمت بين كلماته. كانت لاؤه تأمرني ونعمه تحلق بي في الفضاء. كان معلمي يوم قررت أن أجلس في مواجهته وهو ممدد على السرير. كنت أسعى إلى أن أفر من صداقتنا بارتعاشة طير مذبوح. في تلك اللحظة كنت أقبل في أن تكون رسام الأفق وحده. أفق حياتي وحياة العراقيين معي. غير أنك استثنيتني فكنت كما أنت الأول والأخير. في حياتي كما في حياتك وكانت مي مظفر وهي رفيقة خيالك تعرف السر الذي قررت أن يذهب معك.

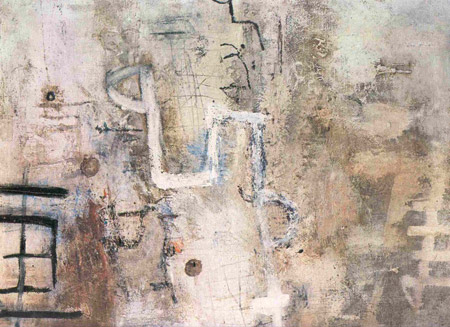

سالم الدباغ

ومربعه الاستفهامي

لا يزال سالم الدباغ ممسكا بأسباب ريادته، فنانا تجريديا مطلقا. فالدباغ هو الرسام العراقي الوحيد الذي لا تحيل رسومه إلى الطبيعة وهي أيضا لا تسعى إلى أن تكون وسيطا تعبيريا. عالم الدباغ التجريدي لا يتضمن سوى اللغة دافعا ووسيلة وهدفا. خلاصة المغامرة من بدئها إلى نهايتها تكمن في الفن لذاته، حيث لا تخرج المتعة البصرية من دائرة العناصر الفنية التي يتألف منها السطح التصويري. وليس من الصعب تخيل أن فنا من ذلك النوع لا يمكن أن يصل إلى خط نهاية. فهو معجون من مادة المغامرة. لذلك يمكنه أن يستمر مقتفيا أثر إيقاعاته الداخلية. لو سُئلت مَن هو الرسام العربي الذي وصل بالتجريد إلى أقصى مراحل نقائه وصفائه لأجبت من غير تردد “إنه العراقي سالم الدباغ”.

الرسم هو شيء آخر

منذ أكثر من خمسين سنة والدباغ يتعامل مع لوحته كونها سطحا يصنع ذاته بذاته، من غير أن يستعين بأيّ عنصر قادم من خارجها. ليست لديه مصادر إلهام تقع خارج الرسم.

الرسم بعناصره المحدودة كان ملهمه، غير أنه في كل لحظة رسم كان يقدم مشهدا نضرا لم يُرسم من قبل. لم يقع في فخ اللوحة الواحدة ولم يكرّر ما فعله. كان ولا يزال يتجدد كما لو أنه يستمد طاقته على التجدد من ينابيع خفية لا تجف. لا يزال كل ما يرسمه طريا، ليّنا، طازجا ومنعشا للبصر. كل لوحة منه هي بمثابة جزيرة مكتفية بطاقتها الداخلية.

لا تعيدنا لوحات الدباغ إلى الحياة أو الطبيعة بل تهبنا بكرم حياة وطبيعة تقيمان في عالم مجاور لعالمنا. إنه عالم الجمال الخالص. ذلك العالم الذي يمحو بنفسه الفائض منه، إذا كان ذلك الفائض موجودا أصلا.

ثراء عالم الدباغ يقيم في زهده وتقشفه واكتفائه وعزلته. رسوم مترفة من غرور بذخ شكلي وأناقة تذهب إلى أصلها من غير بهرجة أو تزيين.

لقد توصل الدباغ في سن مبكرة من حياته إلى معادلة لا يصل إليها الآخرون إلا في نهاية أعمارهم. القليل الذي يمسك بالخيط الذي يقود إلى جوهر الجمال. لقد رسم بقوة ذلك القليل القابض على الحقيقة.

وإذا ما كان الدباغ قد تعلّم الرسم باعتباره حفارا فإن تلك الصفة قد ساعدته على التفكير في ما ينطوي عليه عالم الرسم من لذائذ داخلية، لا علاقة لها بما يصوره أو يقتبسه من مفردات الطبيعة.

الرسم هو شيء آخر. ولأن الرسام الحقيقي يعرف أن هناك رساما آخر يقيم في داخله فقد ترك الحرية لذلك الرسام يفعل ما يشاء. فكانت لذلك الرسام ذاكرته التي يحركها ليحصل على المزيد من نعم الجمال. كان المربع مفتاح تلك الذاكرة. لقد عُرف سالم الدباغ بمربعه الذي يحضر في كل لوحة بشكل مختلف، ذلك لأنه لا يُضاف بل ينبعث من السطح باعتباره وعدا بالمكان. هل كان الدباغ يفكر في البيت أكثر من أيّ شيء آخر؟

حياة ما بعد اللوحة

ولد سالم الدباغ في الموصل عام 1941. ما بين عامي 1958 و1965 درس الرسم في معهد وأكاديمية الفنون الجميلة ببغداد. في سنة تخرجه شارك في المعرض الأول لجماعة المجددين التي كان عضوا مؤسسا فيها وشارك في معارضها اللاحقة. عام 1966 حصل على دبلوم شرف من معرض لايبزغ الدولي لفن الحفر الطباعي. ما بين عامي 1967 و1970 حصل على زمالة دراسية من مؤسسة كولبنكيان لدراسة فن الحفر الطباعي في لشبونة. أقام معرضه الشخصي الأول خارج العراق في غاليري سلطان/الكويت وذلك في عام 1972. ما بين عامي 1971 و2000 قام بتدريس مادة الحفر لطباعي في معهد الفنون الجميلة.

بالرغم من غزارته في الإنتاج الفني فإن الدباغ أقام عددا قليلا من المعارض الشخصية مقارنة بحضوره اللافت من خلال المعارض المشتركة والملتقيات الدورية التي تقام لفن الحفر الطباعي في مختلف مدن العالم بدءا من عام 1968، حيث أقام معرضا مشتركا مع فنانين عراقيين في لشبونة. ومن ثم عرض رسومه في بينالي لوبليانا بيوغسلافيا السابقة وبينالي ليتش ببلجيكا وبينالي بوينس أيرس بالأرجنتين وسواها من اللقاءات الفنية التي كان معظمها خاصا بفن الحفر الطباعي (غرافيك).

ومن يتأمل لوحات الدباغ لا بد أن يدرك أيّ أثر عظيم تركه فن الحفر الطباعي على طريقة معالجة الفنان لعناصره الفنية. فالدباغ الذي شغف بالأسود والأبيض “الأسود لي وللآخرين الأبيض، كما يقول” يستخرج عالمه الذي يبدو قليل المفردات من أعماق السطح ليهبنا مشاهد لا تقع عليها العين مباشرة بل تضطر للخضوع إلى إيحائها. وهو إيحاء ماكر تتغير تجلياته بين وقت وآخر. لذلك يهتم المتلقي بما لا يراه أكثر من اهتمامه بما يظهر على سطح اللوحة. وهنا بالضبط تكمن فكرة الدباغ عن وظيفة الرسم. إنه ينتزعنا من الواقع ليلقي بنا في خضم حقائق جمالية غير متاحة.

هناك تناقض واضح بين سكونية السطح وما يتفاعل تحته من أحداث. صمت يسبق صخباً كان مُعدّا سلفاً. غادر سالم الدباغ إلى دمشق بعد الاحتلال الأميركي عام 2003 وعاش هناك لسنوات. ثم عاد إلى بغداد ليغادرها إلى عمّان قبل سنوات ومن ثم انتقل للعيش في الولايات المتحدة.

تجربة التجريدي الأول

تاريخيا يمكن اعتبار سالم الدباغ رائدا للفن التجريدي في العراق. هو صاحب أول لوحة تجريدية عرضت في العراق (1965). لم يسبقه أحد من فناني جيله أو الجيل الذي سبقه إلى التجريد. كانت المغامرة الفنية يومها لا تخرج عن نطاق محاولة التحرر من قواعد وشروط الحداثة الفنية التي انطلقت نهاية أربعينات القرن الماضي وتجلت في أوضح صورها في الخمسينات. ما فعله الدباغ أنه تبنى وحده القيام بمغامرة، تقع خارج سياق ما كان معتمدا باعتباره خروجا على الحداثة السابقة. ففي الوقت الذي كان فيه رسامون آخرون منهمكين في تفكيك ثنائية التراث والمعاصرة ألقى الدباغ خطوة جريئة على حافات المعاصرة العالمية حين طرح علنا مفهوم الرسم الخالص. وهو ما سيتأخر الكثيرون عن فهمة لأكثر من عقد من الزمن حيث شهد عام 1975 تحولا واضحا نحو التجريد.

تميز سالم الدباغ منذ بداياته بنزعته الثورية المتحررة. وهو ما دفعه إلى قطع صلته بما كان يُطرح من أفكار في شأن مسألة استلهام التراث أو المواءمة بينه وبين المعاصرة. اللافت في تجارب الدباغ التجريدية الأولى أنها ظهرت ناضجة، ولم تكن مجرد محاولات بدائية. وهو ما يؤكد أن الرسام الذي امتلك مهارة كبيرة في مجال الحرفة التقليدية كان قد اطّلع على الأساليب التجريدية العالمية بعمق وحين قرر أن يمضي قدما في تجربة التجريد الصافي فلم يكن ذلك القرار إلا انعكاسا لرفضه في أن يفصل بين الرسم والطبيعة، وهو ما يعني انحيازه الكامل للجمال الذي يصدر عن الرسم.

لحظة تختزل تاريخا جماليا

“ما الذي يعنيه لك ذلك المربع؟” أعتقد أنه سؤال مسلّ لطالما واجهه سالم الدباغ بشيء من عدم الاكتراث، بالرغم من أنه يكون أحيانا جادا في تأويلاته التي لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، غير أنها ترضي الآخرين وتنهي إصرارهم على الحصول على جواب مقنع.

لقد قُيض لي أن أرى الدباغ وهو يرسم. حدث ذلك في الدوحة عام 2000. ولأن الدباغ لا يخشى الرسم أمام الآخرين فإن حضور الآخرين بشرط أن يصمتوا لن يقطع الطريق أمام خيال يده. الرسم بالنسبة إلى الدباغ ممارسة جسدية. إنه رسام حركي. تتبع عينه خيال يده. وحين ينفصل عن اللوحة تستعيد عينه خيالها.

ذلك المربع الذي كان دائما موضع استفهام يولد من تلقاء نفسه. إنه ينبعث من أعماق السطح. لا يُرسم باعتباره مفردة مستقلة. ليس هناك ما هو جاهز ليُرسم. ما يظهر على سطوح لوحات الدباغ هو وليد لحظة الرسم. وهي لحظة تختزل تاريخا من الكشف الجمالي.

الدباغ يرسم مدفوعا بقوة ذلك التاريخ الذي هو ملكه الشخصي. يمكنه من خلال لوحته أن يروي لنا حكايات عن عالم لم يسبق لنا التعرف عليه. إنه ذلك العالم الذي يقيم بين دفتي كتاب لن يكتبه أحد. إنه كتاب الرسم.

ملاحظات في السيرة الثقافية

عام 1965 تأسست جماعة المجددين وكان سالم الدباغ عضوا مؤسسا فيها.

عام 1966 نشر شاكر حسن آل سعيد البيان التأملي.

عام 1969 نشرت جماعة الرؤية الجديدة بيانها التأسيسي وكان رافع الناصري أحد الموقعين عليه.

عام 1972 أقيم معرض “نجمع البعد الواحد” الذي دعا إليه شاكر حسن آل سعيد. كان الناصري واحدا من المشاركين فيه.

درس آل سعيد في باريس عام 1955.

درس الناصري في بكين عام 1958.

درس الدباغ في لشبونة عام 1967.