جدل الروائي والتاريخي في الرواية العربية

في خضم هذا الزمن العربي العاصف الذي شهد زلزالاً اجتماعياً وثقافياً وسياسياً مهولاً، ضرب أجزاء من الجغرافيا العربية، حيث بلغت ارتداداته بقية الأجزاء الأخرى، وأسمعت أصداؤه العالم، منذ أن خرج التونسيون يرددون “الشعب يريد”، إذ شهد العالم العربي آنذاك سقوط رئيس تلو آخر (في تونس ومصر وليبيا واليمن)، وباتت الوقائع اليومية لهذا “الربيع العربي” خبراً عالمياً على مدار الساعة، وموضوعاً مغرياً للسبق الصحفي المستمر والمشوّق، نصاً وصوتاً وصورة.

في هذا السياق الذي كانت فيه المجتمعات العربية تَغْلِي على صفيح ساخن، حضرت هذه الأحداث، وما صاحبها من أمواج وارتدادات باعتبارها ثيمة مركزية في الرواية العربية؛ آلة تصويرها كان وعي الكاتب، وجهاز تظهيرها كلماته وأسلوبه، وجنسها الأدبي المناسب هو فن الرواية.

وإذا لا بد من التأكيد على أن التعبير عن معضلات العصر الكبرى من المعايير الأساسية في كل إبداع حقيقي، اعتبرت روايات “الربيع العربي” الأقرب من انشغالات القارئ وهمومه من المحيط إلى الخليج، بحكم معالجتها لموضوعات ساخنة عاشها ويعيشها الروائي في زمنه، من هنا بدا أكثر جلاء، في تجربة الكتابة حول هذا الحدث/الزلزال، ارتباطها الصميم بما هو حماسي وتحريضي، وبإذكاء الروح النضالية.

أولا: تنوع وتعدد تفاعل الروائي العربي مع الحدث

كان المثقف/الروائي العربي، باعتباره طليعة أمته، يعتبر الشأن العام قضيته الكبرى، من هنا كان لا بد أن تجد تلك الرجَّات المجتمعية الهادرة أكثر من صدى في رواياته. وجدير بالتذكير في هذا المقام بأن تفاعل الروائي العربي مع أحداث “الربيع العربي” يمكن رصده من خلال المواقف الثلاثة التالية:

* روائيون تنبأوا بأحداث “الربيع العربي” قبل وقوعها

تابع الروائي العربي ما يحدث، كل من زاويته الخاصة. وهنا نلفي من يزعم أنه تنبأ بما سيحصل من ثورات في إحدى رواياته التي سبقت اندلاع شرارة الثورة، وذلك ما يؤكده الكاتب محمد سلماوي في العديد من حواراته، أن روايته “أجنحة الفراشة” التي كتبها قبل ثورة 25 يناير، تنبأت بثورة يناير في مصر قبل وقوعها.

* روائيون آثروا فضيلة التريث

لم يغامر روائيون آخرون بركوب موجة هذا الحدث/الزلزال الذي وقع بشكل مفاجئ ومباغت، مفضلين حكمة التريث، والحذر من إصدار الأحكام، قبل أن تستقر عاصفة الأحداث وتهدأ. وبذلك ظلوا يعيشون تحت ضغط زمن متابعة تطور الأحدث في الإعلام، ويتطلّعون، في الحين ذاته، إلى استيعاب ما وقع، وذلك من أجل استخلاص الدروس والعبر المستفادة، فكريا وسياسيا وحضاريا، قبل إصدار الأحكام النهائية حول نتائجه على المدى القريب أو البعيد. وذلك من منطلق، أن الروائي الناجح هو الذي لا يقوم بردة فعل مباشرة تجاه ما يقع في محيطه الخارجي، ولا يتفاعل مع تلك الأحداث كما لو كانت وقائع وأحداثا مكتملة. وهنا تكمن أهمية اتخاذ المبدع مسافة ما ممّا يجري حوله. مسافة تمكِّنُه من تكوين وتشكيل رؤية فنية لا تكتفي بردود الفعل على أحداث لم تنته بعد، وإلا سيتفاجأ الروائي نفسه بمخرجات تلك المتغيرات، وقد آلت إلى مآلات لم تكن في حسبانه، سلبا أو إيجاباً.

أما حجة هؤلاء المتريثين، وهي أن الآراء الرائجة في عزِّ احتدام الثورات، كانت خاضعة لما تمليه لحظات الهيجان الشبابي ذي النزوع الحماسي والثوري؛ وبالتالي تظل تلك الآراء والتقييمات زمنية وغير راسخة، قابلة للتحول والتغيير؛ لأن جذوتها قد تخبو حال انتهاء هذه الحماسة وزوال مفعولها.

وهذا ما حصل على أرض الواقع لاحقاً، بعد أن تبدَّدَت شعارات “الربيع العربي” الحماسية، وانكسرت أحلام الشباب الثائر على صخرة الواقع الصلدة، بظهور حركات التطرف الديني من جهة، وعودة النظم السياسية التقليدية إلى الواجهة وإلى السلطة من جهة ثانية.

* روائيون انخرطوا في تمَثُّل ارتدادات “الربيع العربي” روائياً

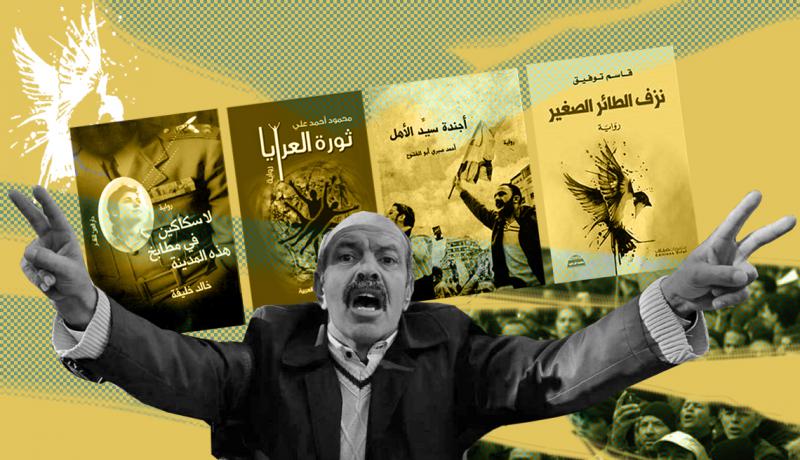

انبرت كوكبة من الروائيين في متابعة أحداث “الربيع العربي” كمشروعٍ روائيٍّ تبلور في كتاباتهم الروائية كل من زاويته الخاصة، ومن رؤيته للعالم. وعلى سبيل المثال لا الحصر، نُذَكِّر بالأعمال الروائية التالية: “أجندة سيد الأهل” للأديب أحمد صبري أبو الفتوح، ورواية “أغباني” الكاتبة السورية ياسمين حناوي، و”ثورة العرايا” لـلروائي والقاص محمود أحمد علي، ورواية “نزف الطائر الصغير” للروائي الأردني قاسم توفيق، ورواية “كان الرئيس صديقي” للسوري عدنان فرزات، ورواية “مدينة لن تموت” ليوسف الرفاعي، ورواية “انقلاب” لـمصطفى عبيد، ورواية “لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة” لـلسوري خالد خليفة، ورواية “فاربا” للكاتب العراقي عبد المنعم الأمير… الخ.

كل هذه الروايات وغيرها تشي جلياً بأنه لم يكن من اليسير انفلات الكثير من الروائيين العرب من ضغوطات السياق الذي أطَّر استقبالهم لحدث من حجم ما عاشته مجتمعاتهم؛ من هنا انخراطهم، ومواكبتهم لهذه الأحداث الهادرة، معبّرين عن ذبذباته وإيقاعاته، خصوصاً إذا تعلق الأمر بروائيين يعيشون الحدث يومياً في بلدانهم، أمثال كُتَّابُ الرواية في كل من سوريا والعراق ومصر واليمن وليبيا، لذلك كان من الصعب بالنسبة إليهم تخطي وقع هذا الزلزال على منتوجهم الروائي، ما داموا يعيشون في خضم تداعياته على كافة المستويات والأصعدة.

ثانياً: أحداث “الربيع العربي” ومتطلبات الصنعة الروائية

شكلت الرواية ذلك الفن الأرحب، لا لأنها الأفضل من بين باقي الفنون الأدبية الأخرى، بل لأن بِمُكْنَتِهِا أن توفّر للمبدع فضاء أوسع لعرض الأحداث والوقائع، ولكونها، كذلك، الوسيلة الأكثر مساعدة للروائيين في التعبير والتعليق والإفصاح عمّا يختلج في نفوسهم ويجول في خواطرهم وما يتلجلج في أفئدتهم.

صحيح أن الأحداث لم تكن عابرة، بقدر ما كانت هادرة ومزلزلة؛ وصحيح، أيضا، أنها أحدثت تغييرات عميقة في خارطة وجغرافية بعض الدول العربية، كما أثّرت عميقاً في نسيجها المجتمعي، وفي مآلات تلك الأحداث التي ما تزال تعتمل في تلك المجتمعات حتى يومنا هذا. لكن لا مناص من طرح الأسئلة التالية:

* هل ستفرز لنا أحداث الربيع العربي جيلاً جديداً من الروائيين الذين تولَّد لديهم ميلٌ إلى دعم تلك الثورات؟

* هل استطاع الروائي العربي أن يخلق مسافة بين ما يجري في الواقع وبين الأحداث التي تقع في إنتاجه الروائي؟

* إلى أي حدٍّ كان حضور “ثيمة” “الربيع العربي” باعتبارها فنّاً روائيا، وليست مادة تاريخية؟

* هل تمكن الروائي العربي، في هذا المنعطف الحاد، من التوفيق بين الانشغال الجمالي والانشغال الواقعي (التاريخي)؟

من خلال مقاربتنا لهذا الموضوع، وجدنا أن هناك ثلاث ثغرات أساسية في الروايات التي كتبت عن الربيع العربي، وهي على النحو الآتي:

1 ـ تداخل الرؤيتين: الروائية والسياسية

إذا كان لا بد من التسليم (أولا) أنه مهما أوغلت الأعمال السردية في التخييل، فهي لا تفقد علاقتها بالواقع الذي تنطلق، أو من المفترض أن تعبّر عنه؛ فإنه لا قيمة لتلك الأعمال حينما تتسع مساحة ذلك الواقع (بأحداثه ووقائعه)، سعة مساحة هذا التخييل الذي تندرج في خضمه بالدرجة الأساس. كما أنه وجب الاعتراف (ثانيا) باستحالة استبعاد شخصية المؤلف استبعاداً كاملاً من المشهد الروائي، بل وبفساد أيّ محاولة للوصول إلى ذلك الهدف.

من هنا وجب التشديد على أن كل محاولات الروائي التزام الموضوعية والحياد في نقل الوقائع والأحداث، التي يراها الأقرب من الواقع والحقيقة، لكنه، بالرغم من ذلك، ظل يتأرجح بين رؤيتين سائدتين تجاه ما وقع/ ويقع:

* رؤية تفاؤلية: هذه الرؤية تراهن على هبَّةِ الجماهير التي خرجت عن بكرة أبيها مطالبة بالتغيير من أجل نهوض هذه المجتمعات من سباتها العميق، وفرض إرادتها في إرساء دعائم الحرية والعدالة والكرامة، ومن أجل رد الاعتبار، كذلك، للإنسان العربي من المحيط إلى الخليج؛

* رؤية تشاؤمية: وهي رؤية تدافع عن الأنظمة التي رفعت في وجه حكامها شعارات الرحيل (ارحل)؛ رؤية تعتبر ما وقع ويقع مؤامرة ضدها من جهات خارجية.

ولأنّ الرواية عادة ما تقدّم واقعاً مجتمعيا (فرديا أو جماعيا) في أزمة، سواء أكان واقعا اجتماعيا أم سياسيا أم فرديا أم جماعيا؛ وتتعامل شخصياتها مع هذه الأزمة بناء على قواعد أو مبادئ أو معايير، فإن قضية دفاع الروائي عن القيم الإنسانية (الحرية، والعدل، والتحرر…الخ) لا ينبغي أن تتم بشكل تقريري وخطابي مباشر؛ كما أنّ هذا الدفاع لا يتولى تحمُّلَ مسؤوليته فاطر الشخصيات وخالقها (المؤلف الحقيقي)، بل إلى الراوي (أو السارد)، أو تسند هذه المهمة لشخصيات روائية أخرى رئيسة أو ثانوية.

هكذا تأرجحت وجهات النظر الروائية ما بين الرؤيتين التاليتين: وجهة نظر تحتفي بـ”الربيع العربي” ووجهة نظر أخرى تستنكره، رغم كل محاولاته تحييد الذات، وزعم الموضوعية في نقل هذه الوقائع والأحداث. وخير دليل على ذلك، هو أننا حين نطالع تلك الروايات، نشعر بحضور الكاتب، من حين إلى آخر، وهو يتكلم بلسان إحدى الشخصيات، أو يتدخل ليكيف الحبكة الروائية لهذه الرؤية أو تلك، مما جعل رواية “الربيع العربي” غير موضوعية، تطغى عليها الذاتية، والذاتية السياسية أساساً، بحيث يحس القارئ الفطن أن تلك الشخصيات واقعةٌ في شرك الواقعية الجافة، مما يحيلها إلى شخصيات لا عمق فيها، ولا ترقى لكي تصبح نماذج بشرية ذات مواصفات جوهرية على المستوى الإنساني.

من هذا المنظور الإسقاطي نلفي الروائي يتقمص روح شخصياته، يتكلم بلسانها، ويفكر عوضا عنها، بل يصل الأمر إلى أن يصبح فضاء الرواية تقريرياً، يزخر بتعليقات الكاتب السياسية، ورؤيته الأيديولوجية، ومقترحاته الفكرية في هذا الموضوع أو ذاك.

وهذا ما يمكن التحقق منه عند مقاربة بعض مواصفات هذه الشخصيات الروائية، حيث نجدها عادة ما تقودنا إلى تتبع الوعي السياسي للكاتب، وليس وعي تلك الشخصيات نفسها؛ وبالتالي تغدو (تلك الشخصيات) الناطقة الرسمية باسم الكاتب، يمنحها طبائع محددة لتنفيذ أحداث بعينها، ظاهرها روائيٌّ، وباطنها يعكس تصور الروائي، لا الشخصية الروائية نفسها.

كانت النتيجة هي أنه أعيدت نظرية الانعكاس الآلي بعدما توارت مع تجربة الأدب الثوري. وها هم بعض الروائيين العرب الذين استلهموا مادتهم الخام من أحداث الربيع العربي، يعيدون إحياء هذه الرؤية التي صارت متجاوزة، والتي لم يعدْ أحدٌ، تقريبا، يوليها الاهتمام، أو يعطيها قيمة في حقل الكتابة الروائية قبل أحداث “الربيع العربي”.

ولئن كان قدَرُ الكاتب أن يكون معارضاً مشاكسا ومشاغباً، وأن يكون الأدب تاريخاً للوجدان الإنساني؛ فإن ترجمة هذا الوعي الإنساني روائيا لا مناص من أن يكون مختلفاً عن الخطاب السياسي المباشر، وذلك من خلال اعتبار العالم الروائي عالماً غير متجانس في رؤية شخصياته للعالم؛ وهذا اللاتجانس في العالم الروائي يقتضي من الروائي أن يتيح الفرصة لمن هو مختلف معه، أو معارض له، ليعبّر عن طبيعة وعيه المناقض أو المدعّم لهذا التصور السياسي أو ذاك، ضمن ما يسمى بــ”البوليفونية” (أي تعدد الأصوات) التي يسمح بها العالم الروائي، بحسب قدرة كل روائي وموهبته ومهارته.

نستنتج مما سبق، أنه ليس كل من كتب في هذا الموضوع كان موفقاً في نظرنا؛ لأن الروائي الناجح لا يكون أسير نظرة واقعية، تروم نقل الواقع بحذافيره، بل إن الروائي المتمكن من صنعة الرواية هو من يخضع تلك المعطيات الواقعية لمقتضيات الفن الذي تندرج في نطاقه، وهنا ننتقل من حالة الوصف التقريري التاريخي المباشر إلى حالة اندراج تلك الأحداث والوقائع في النسيج الفني، وانصهارها في بوتقة فن الرواية الذي له خصوصياته واشتراطاته ومقتضياته وجمالياته التي تميزه عن الكتابة التاريخية أو الصحفية.

ولقد وجب التأكيد، في هذا المقام، على أن الروائي الناجح هو الذي يضطر -في ظل نقله لأحداث مثل “الربيع العربي”- لابتداع تعدديته الروائية الخاصة به، ولا يكون هذا الابتداع من أجل التعدد فقط، وإنما من أجل توظيفه لشيء أساسي هو الوصول إلى خلق صيغة حوارية عميقة بين الشيء ونقيضه، بين الرؤية المتفائلة بأحداث الربيع العربي والأخرى المستنكرة لما يقع. وهذا هو الاختبار الحقيقي الذي يواجه كل روائي، يغامر في الكتابة عن أحداث آنية طازجة وساخنة من قبيل أحداث “الربيع العربي”.

2 ـ الخلط بين الرواية والتاريخ

كل من يظن أن كل من يكتب عن “الربيع العربي” والحوادث التي وقعت فيه يكتب رواية تساير المعطيات الراهنة سياسيا واجتماعيا وثقافيا، فهو في الحقيقة لا يفرّق بين كتابة التاريخ وكتابة الرواية، ولا يميز ما بينهما من اختلافات في الوسائل والتقنيات، كما في الغايات والأهداف والاستراتيجيات. فالأحداث وحدها لا تكفي في عالم الرواية، مهما كانت طازجة وحيّة ومنقولة مباشرة من أرض الواقع، ما لم يتمْ إدراجها في نسيج حكائي تشويقي آسر وأخاذٍ. وهنا نلفي كثيرا من النصوص الروائية التي يتم تجنيسها من لدن أصحابها (أو ناشريها بأنها “رواية”) هي أقرب إلى فن الكتابة التاريخية منها إلى فن الرواية في أحسن الأحوال؛ لأن الكتابة الروائية تنبني على أساس الحكاية التي هي نتاج التخيُّل الذاتيِّ، عكس التاريخ الذي ينهض على رصد أحداث ووقائع في الزمان والمكان وتقييدها تقييدا دقيقاً، وهنا يحضر عنصر التوثيق فيما تغيب التقنيات السردية من حذف وتقديم وتأخير واسترجاع، إذ أن استحضار الوقائع التاريخية بطريقة تخيُّلية موفَّقةٍ مرهونٌ بأن لا يكتفي الروائي بنقل الأحداث والوقائع، بل أن يبدع داخل هذه الوقائع ومن خلالها، حيث يلجأ الروائي إلى خياله ليبتكر شخصيات جديدة مستعينا بالواقع، ويقدّم تلك الشخصيات وهي تتفاعل مع الأحداث، تتأثر بها وتؤثّر فيها، وفق ما يتوقع لها الروائي من أصداء وهي تعيش الواقعي حالة الصراع الحيوي الذي تمثّله الروائي، ليخرج من مطب التسجيل والتوثيق، وينفتح على ما يبتكره خياله من وقائع ربما تكون أكثر حقيقة من الواقع ذاته، وهنا تكمن قدرة الكاتب الفنية على جذب القارئ، وحثّه على متابعة روايته؛ لأنه يشعره بأنه يحيا في الإطار وفي الجو اللذين رسمهما للشخصية، وهو بالتالي يخلق شعوراً بأنه ليس أمام عالم حقيقي وموضوعي، وليس أمام عالم خيالي بكليته (Quasi monde)، ومن خلال هذا التصور الفني، يكون التصوير المجتمعي صادقاً، غير مثاليٍّ، وبروح موضوعية قدر المستطاع.

لكن ما نلاحظه هو أن العديد من الروائيين العرب، في تفاعلهم مع أحداث الربيع العربي، لم يتجاوزوا سقف التحقيقات الصحفية، ليظلوا أسرى تلك الرؤية في كتاباتهم التي تسهب في مراقبة ما يجري لحظة بلحظة ورصده، وفق تسلسل كرونولوجي، خلالها كان الروائي يتقمص شخصية المحقق الصحفي حول ما يجري في هذه النقطة الساخنة أو تلك، يصف الأمكنة، والأشخاص، والأحداث قدر المستطاع، معتقداً أنه بذلك الصنيع يقترب من تصوير مجريات ما يقع لحظة بلحظة.

ومن أجل غاية تغليب كفة العنصر الروائي على العنصر التاريخي على الروائي أن يخلعَ عنه جُبَّة المؤرِّخ، ويلبس لباس الروائي الذي عليه أن يتسلح بالمعرفة العلمية والنفسية والاجتماعية، لكي يروي لنا حكاية قريبة أو بعيدة عن الواقع، في حين نجد أن هدف أغلب من كتبوا في موضوع الربيع العربي هو إشباع فضول القارئ سياسياً، بينما غابت عنهم حالة إشباع فضوله روائياً، من هنا طغى التاريخي على الروائي في كثير من روايات الربيع العربي، مما أحال تلك الكتابات الروائية إلى كتابات ذات طابع تسجيلي، لذلك جاءت رواياتهم مثقلةً بكمٍّ من الأحداث والمعطيات التاريخية والاجتماعية، لا تتناسب ومقتضيات الفن الأدبي الذي انصهرت فيه تلك الأحداث والمعطيات، لأن اندراج تلك الأحداث في صميم الفن الروائي هو الذي يعطيها ميسمها الخاص، ويغير معالمها، ويعطيها حياة جديدة ورواجاً أسمى وأعمق.

يترتب على حضور النزعة التسجيلية ذات النفس الحماسي وقوع الروائي في مطبّ الدفاع عن هذه الرؤية السياسية أو تلك، من خلالها يتمّ توجيه الروائي شخصياته وأحداثه لخدمة هذه الرؤية، والدفاع عن هذه الأطروحة بكل ما أوتي من سبل، حتى ولو كانت مشوهة للتاريخ، وللمعطيات الواقعية؛ لأن هذه الرؤية الفنية المغلولة للموقف السياسي الضيق، تروم تبرير هذه الرؤية أو تلك، من خلال رؤية روائية، يكون فيها الصراع بين الخير والشر، يأخذ صبغة مانوية، في الوقت الذي يفترض فيه أن مهمة الروائي فرض رؤيته الفنية -وليس التاريخية- التي تقتضي ضروبا من الإجراءات الفنية حتى يرتقي العمل إلى مستوى اشتراطات ومتطلبات وإكراهات الفن الروائي نفسه ما دمنا نتحدث في مجال الإبداع لا التاريخ.

إقرأ أيضاً: