جُرم الدولة وجِرم الفرد

مرّرت لنا المناهج التربوية في تونس أنّ تونس هي مجرّد بلد صغير جدّا بمثابة نقطة في خريطة العالم بالكّاد تُرى. هي رسالة لا واعية أنّك ضئيل الحجم أو غير موجود وكلّما كانت المساحة كبيرة كان الانبهار أسرع والفضول أعمق وأشرس لمعرفتها. التصغير من حجم مساحة البلد لتظهر سطوة النظام وهيمنته وهذا يساعد الأنظمة الشمولية لأنّ الظهور والبروز هما من شيم الأنظمة الديمقراطية المنفتحة التي لا يزعجها البروز لأنّه ليس لديها صندوق أسود تخاف عليه. فسياسة التخفّي والتواري هي سياسة الإنسان المذنب في حقّ نفسه أو في حقٌ غيره، وهو نفس الحال الذي ينطبق على الأنظمة المستبدة حتّى وإن ادّعت انفتاحها فهي تظلّ مُغلقة من الداخل في إطار خداع المواطن واستغبائه.

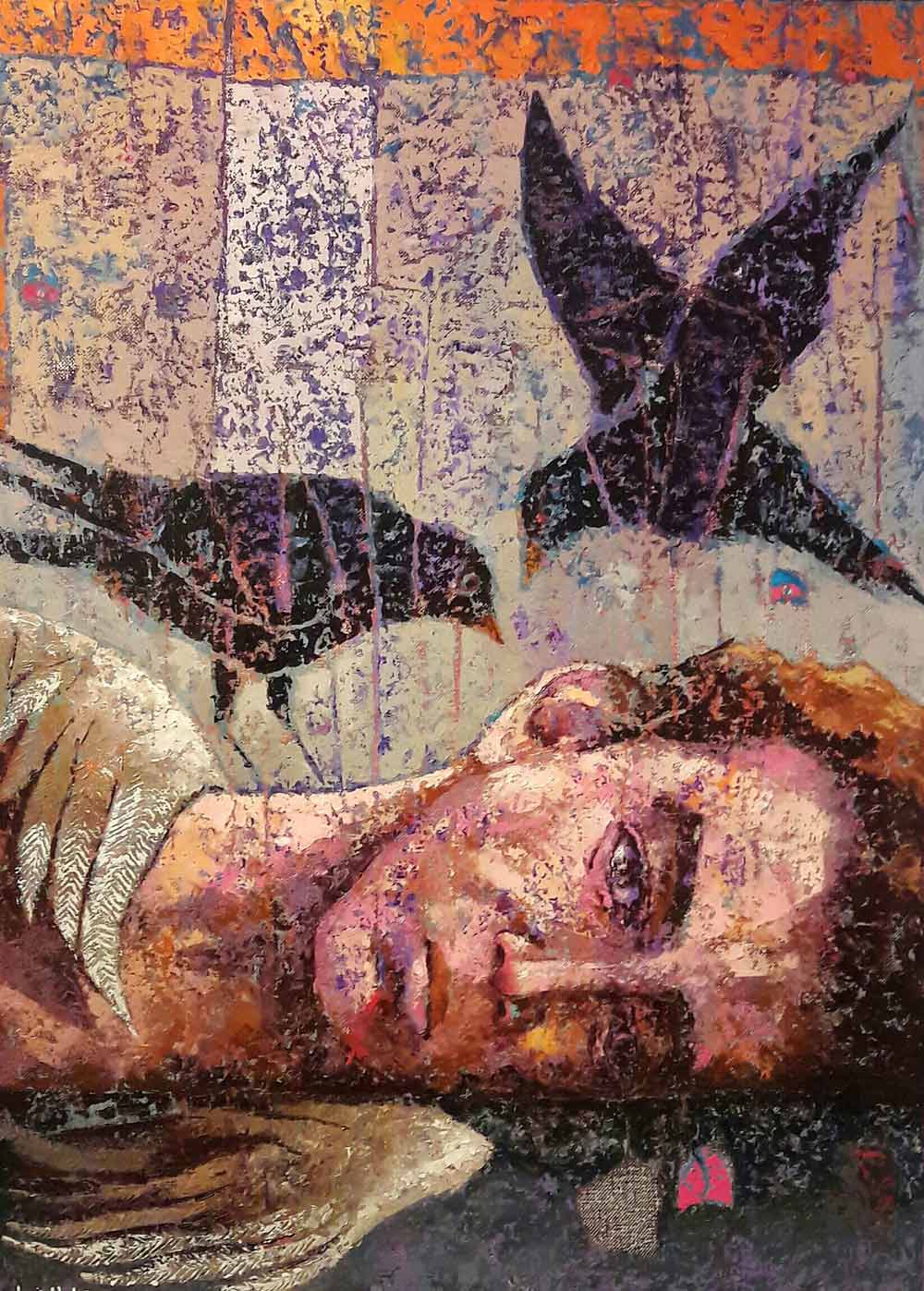

أسلوب التقزيم هو أسلوب يلجأ إليه القويّ إزاء الضعيف، المهيمِن على المهيمَن عليه. هناك من يقرّ أنّه حتّى رسم خريطة العالم والقارّات يدعو للريبة والتساؤل، وهو بالفعل يدعو إلى ذلك حيث أنّ النظرة التاريخية والاستعمارية والعنصرية جعلت من قارة أفريقيا قارة ضعيفة ومستنزفة ومفعول فيها. يعني بلغة أوضح أنا هنا من سيرسم حدودك، ومن سيحدّد إمكاناتك، أقزّم حجمك وأصغّر مساحتك رغم أنّ مساحة قارّة أفريقيا هي تساوي مساحة أوروبا والصين وأميركا مجتمعة. مع ذلك تجدها على الخرائط صغيرة الحجم وما زال الأمر كذلك. وإذا اتّخذنا رمزية الفضاء والأجرام السماوية، فإنّ نظرية القزم الأسود الذي كان في الأصل نجما أبيض خبا نوره وتقلّصت حرارته إلى أن وصل به الحال من الهوان والهزال. فالقارّة الأفريقية ليست بالقزم الأسود حتّى وإن كانت هكذا فالسبب بالأساس يعود إلى الأنظمة التي تدير دول القارّة وأفرادها. إذا لم تقف الأنظمة لدولها وترفع من حالها إلى مناص القارات الأخرى كقارّات منتجة ومنافسة ومهيمنة، فستستمرّ نظرية القزم الأسود حيال النجم الأبيض.

تضخيم القُطر، تضخيم الأنا

فبلد كهولندا لا تتجاوز مساحته مساحة محافظة من محافظات الجزائر أو السعودية أو السودان…، مع ذلك استطاعت هولندا بداية من القرن السادس عشر من تحقيق طفرة ثقافية وفنية ونهضة اجتماعية واقتصادية مكنتها رغم ضآلة حجمها من بسط نفوذها وقوّتها إلى أن وصل بها الأمر لاحتلال أجزاء من إندونيسيا، دول أفريقية وحتى ولايات أميركية. يعني لو ظلّت هولندا أو البرتغال أو إنجلترا تنظر إلى مساحتها وحجمها بعين الصغر والحقارة لما تمكّنت هذه الدول من تحقيق ما حققته في الداخل والخارج. وبالتالي سينعكس ذلك حتما على صورة الفرد لذاته داخل دولته وداخل رقعته التي تجاوزها ليس من باب الوهم أو من باب القزم الأبيض، وإنّما من باب “إيقاظ العملاق الذي يقبع داخلنا” وإن كنّا قد استعرنا مقولة المتحدث التحفيزي الأميركي أنتوني روبنز في هذا السياق. ضخامة القُطر في المقابل لا تعني ضخامة الدولة ولا ضخامة الفرد الذي يقبع تحتها، فالمساحات الهائلة للعديد من الدول العربية لا تعكس أنا ضخمة ولا حتّى عقلا لاواعيا هائلا يخزّن موروث القفز والصعود على القمم. احتقار المواطن العربي لأناه وذاته نابع من عاملين أساسين: ماذا نقول لذواتنا وماذا نلقّنُ ذواتنا؟ وهذان يرجع النصيب الأكبر فيهما إلى التربية والخطاب السياسي والإعلامي.

إذا كان تعريف الدولة في “لسان العرب” لابن منظور يعني “الانتقال من حال إلى حال” فهذا المفهوم لم يجد رواجا عند النظام أو لنقل وقع فهمه وتأويله على وجه الخطأ والتسويق له عكس ما يوحي ويشير إليه. رغم أنّهم ينتمون لنظام واحد واتحاد سوفياتي واحد فإنّ من يعيش في جورجيا لا يعرف ولن يعرف عن تفاصيل حياة من يعيش في رومانيا. تقوقع الدولة جعل المواطنين يتقوقعون على أنفسهم إلى درجة أنّ من يسافر كما لو أنّه سيشكّل حزبا معارضا أو صحيفة مناوئة للنظام. المجال أو الفضاء العمومي الذي تحدّث عنه الفيلسوف الألماني يورغان هبرماس، فبقدر ما يكون الفضاء العمومي حاضنا للنقاش وحاضرا لتحقيق مصلحة تواصلية مشتركة، ويُرضي طموح طبقات مجتمعية وسياسية فهو يبقى حبيس البرجوازي (هناء علالي ود. مصطفى كیحل، الفضاء العمومي ودوره في تفعیل الفكر التواصلي عند هابرماس، التواصل في العلوم الإنسانية والاجتماعية، عدد 50 – جوان 2017، ص 197)، والعقلي وليس الوجداني لاسيّما إذا اعتبرنا أنّ التنقل في المجال هو كسر حدود وضعها عقل الدولة رسّخها أفراد يتداولون مسائل ليست بالضرورة تهُمّ كيانهم كوجدان فضولي مكاني مُتجاوِز.

يقول عبدالله العروي في كتابه “مفهوم الدولة”، “الدولة الكاملة، المعقولة، هي التي تعترف بحريّة الذات وتعمل على غمس الذات في المبدأ العام التي تترك الفرد يفعل ما يريد في الوقت الذي يطبّق فيه تلقائيا القانون العام” (عبدالله العروي، مفهوم الدولة، الطبعة العاشرة،. بيروت، دار التنوير للطباعة والنشر، 2014، ص 29)، بمعنى آخر وفي مفهومي المجرّد يعني أنّ حريّة الذات وحقّها في المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية تبقى حرية مبتورة ومشلولة إذا لم ترافقها حرية التنقل والعبور. والقوانين بمفردها لا تصنع الحرية فكلّ الدول الشمولية تنصّ في دساتيرها على حرية السفر والتنقّل لكن الحقيقة عكس ذلك. فالنظام يسجّل نقاطا حين تُقام حواجز بلورية حول المكان أو المجال الحيوي باعتبار أنّ نظام الدولة يحتكر المكان والمجال الحيوي وكلّ من يتجاوزه كأنّه تجاوز حدود الدولة. فالمجال الحيوي في الدولة النازية الهتلرية هو حكر على النظام فقط، وكلّ توسّع هو يخدم الدولة بقدر ما هو يخدم الفرد. فكلّ مواطن يتجاوز الجدار الفاصل بين ألمانيا الشرقية والغربية ويهرب تجاه المعسكر الغربي يُقتل لأنّه أراد أن يكتشف العالم الآخر وما يمكن أن يدور خلف الأسلاك الشائكة رغم أنّه يعي جيّدا أنّه ذاهب من منطلق فضوله أو إحساسه بالدكتاتورية إلى جزء يُمثله أو كان ينتمي إليه بطريقة أو بأخرى لذا فالالتحاق بالمجال هو رحلة انتماء بالضرورة أو يمكن أن يكون بحثا صرفا عن الأمان والطمأنينة. يعني من يطلب أو يرغب في السفر هو يطلب أو يرغب في حرية الوجدان (المصدر السابق، ص 28) ليس بالمفهوم الهيجلي إنّما في السماح في تحسّس أماكن السلم والطمأنينة والاستئناس بالفضاءات المختارة والممكنة.

الأنا الدَولية وغلق المجال

الأنا الدَولية (نسبة إلى الدولة) في عملية احتواء ثم مصادرة الأنا المتشكّلة، حيث تُدرّب الذات على الانحسار ومنعها من الانسياب والتمدّد داخل الرقعة أو خارجها من قبيل كوريا الشمالية وكوبا وليبيا، ماعدا المحاولات المُحتشمة لهذين الأخيرين في الآونة الأخيرة. إذا سافر مسؤولي الدولة إلى مكان ما، إلى محافظة ما، إلى بلد ما فهذا يعني أنّ المواطنين بصفة لاواعية قد أدّوا تجربة السفر، لذا فـBig Brother يعيش بين المواطنين في وجدانهم ويحقق آمالهم، يصادر حقهم في التحرك والتنقل والسفر في المجال، لا يُسمح للمواطن أن يتجرّأ ويحلم خارج أرضه وخارج المجال الذي نشأ فيه. نجحت السلطة في بثّ الرعب في الفرد والحؤول دون التقدّم لمعرفة أرضه وبلده وجغرافيته. قليل من متساكني طرابلس من يعرف أو يكون مطّلعا على مناطق مثل الجوف أو الكفرة في أقصى الجنوب الليبي. كما الحال بالنسبة إلى أهالي طُبرق في علاقتهم بغدامس أو غات. الخوف من المجال أو السفر في المجال أو سبر غور المجال، لأنّ النظام يعتبر أنّ فسح المجال لمواطنيه بالسفر هو تعدّ على كيان النظام والمشاركة فيه. لذا وجب حسر المجال الذي يتحرّك فيه الفرد ليسهل مراقبته وبالتالي التحكّم فيه. كلّما كانت الأنظمة دكتاتورية كان المواطنون قليلي السفر والتنقّل لأنّه وقع تمرير صورة غير واعية أنّ السفر في المجال هو جُرم كبير فيعدِلوا بالتّالي عن ذلك دون وجود موجب لإخبارهم بذلك. هذه قوّة لا مرئية يتباهى بها النظام الدكتاتوري في تونس في عهد بن علي حيث يظنّ أهل الشمال أنّ أهل الجنوب مازالوا يقطنون الخيام ويمتطون الجمال ويعبرون كثبان الرمال للذهاب إلى المدرسة ولقضاء حاجياتهم. هي سياسة نظام أو سياسة “دولة”.

سياسة أن لا تعرف بلدك حقّ المعرفة هي سياسة مُمنهجة حيث اكتشفنا إبّان الـ14 من جانفي 2011 في تونس على شاشات القنوات المحلية بالوضع الكارثي الذي تعيشه المناطق الحدودية التي حسبناها من وطأة الصدمة واقعة في دولة مجاورة ولا تنتمي حتّى للتراب التونسي. جهل المواطن التونسي لأرض بلاده يُعمّق هيمنة النظام على أفراده. في المسرحية التونسية “عمار بالزور” للمسرحي الكبير عبدالقادر مقداد جاء على لسان إحدى الشخصيات بنبرة تهكّمية ساخرة أنّ “الحكومة تُحبّكم”، حبّ الدولة لشعبها هو اكتناز لتلك العاطفة التخديرية الاستعبادية التي توهمك باهتمام وحماية الدولة لك لكنها في المقابل تؤصل فيك الخنوع والجمود إلى درجة أنّك تستأنس واقعك وحيّزك وألاّ تُنمّي لديك الرغبة لمغادرته. حجم الفرد الصغير يسهل على الدولة ابتلاعه، يعني تقزيم حجم الفرد من خلال وسائل الإعلام والمناهج التربوية والخطاب الرسمي وغير الرسمي هو ضرورة بقاء وارتهان. أن تنتقل من مكان إلى مكان آخر بمحض إرادتك هو تنفيس عن الوجدان الذي قتلته البيروقراطية وميّعته الاجتماعات والقرارات التي تُثبّت الموجود بدل البحث عن حتمية جديدة للتغيير.

ممارسة السلطة مع المكان أو المجال من طرف الفرد والتفاعل معه هو أكثر تعمّقا وأكثر من ممارسته مع هياكل الدولة. لأنّ ممارسة السلطة مع هياكل الدولة هي ممارسة عاقر وخاضعة للنمط والروتين والموت الورقي الناعم، ناهيك أنّ تجربة المكان تختلف من فرد إلى آخر ومن حسّ إلى آخر. فباختلاف المكان والمجال تختلف التجربة وتتفرّد مهما كان حجمه ليصل الفرد إلى روح المكان ويمارس بالتّالي حريّته. ممارسة الحريّة مع المكان أو المجال هي بمثابة ممارسة الحبّ مع المكان أو بالأحرى مع طبيعة المكان، فكلّما كان ارتياد الأمكنة أكثر وعلى نحو متنوّع كانت نتيجة الممارسة مثمرة ودائمة. إذن، فالصورة الذهنية التي يحملها الفرد عن ذاته تبدأ من المكان ومن الحيّز الذي يشغله سواء كان ذلك المكان بالداخل أو بالخارج، وليس بالضرورة أن نتحدّث حسب أو ما يوافق جِرمنا/جسدنا، لأنّ عقلنا الباطن لا يميّز بين الضخامة والضآلة الفيزيائية بقدر ما يُميّز كيمياء الخطاب وتفاعلات الصورة الذهنية التي تُوجّه إليه.