ج. ج بالارد وأدب الخيال العلمي

بين الخيال والسرد، بمختلف أشكاله وأنواعه، صلات لا تنفصم عراها، بداية من القصص والحكايات الشعبية للشعوب المختلفة، مروراً بالأشكال الأولى المعروفة في ثقافات عدّة، بما في ذلك العربيّة، للكتابة النثرية، أو ما يمكن وصفه ببذور الرواية الحديثة، وصولاً إلى المراحل المختلفة لنشوء هذه الأخيرة وانتشارها وتطوّر أنماطها الذي ما زال، مثل جميع الفنون، عملية مستمرّة ومفاجئة في بعض أطوارها.

ولطالما كانت الرواية ومعها القصة القصيرة (وأيضاً المسرح) جزءاً لا يتجزأ من الديناميكيات الثقافية للمجتمعات التي تترعرع فيها، فهي تعبّر عن مناحي الحياة المختلفة، والاضطرابات والتناقضات والتحوّلات التي تعصف بتلك المجتمعات، وتسعى هذه الفنون السردية في الكثير منها، إلى الغوص في الماضي سبيلاً لفهم الحاضر أو تمثّله، أو التعليق عليه، وليس أدب “الخيال العلمي” ببعيد عن ذلك، غير أنّ وجهته في الغالب الأعمّ هي المستقبل وليس الحاضر، إذ أنّ الحاضر يكاد يكون هو الماضي في تلك السرديات، أما المستقبل فهو الحاضر منظوراً إليه من زاوية مختلفة عن تلك التي تراه من خلالها السرديات الأخرى.

لعلّ هذا المنحى من النقاش حول سمات أدب الخيال العلمي، لا تمتّ بكثير صلة إلى منطقتنا العربية التي تبنّت باكراً مختلف الآداب الغربية الحديثة، ولاسيما الرواية والقصة القصيرة والنصوص المسرحية، وأنتجت خلال أكثر من قرن من الزمن تجارب أصبحت علامات بارزة في مختلف هذه المجالات، وكان لبعضها حظّ من الانتشار العالمي أيضاً، إلا أنّ علاقة المجتمعات العربية بأدب الخيال العلمي ما زالت جنينية في أفضل تقدير وغائبة تماماً في أسوأ الأحوال. وما زالت علاقتنا بالخيال المحض، إذا كان من شيء يمكن وصفه بهذا الوصف، أوّلية، تكاد تقتصر على ما ورثناه من قصص شعبية تراثية، لاسيما من “ألف ليلة وليلة”، الذي لا يزال يشكّل مادة خصبة للإلهام ومحفّزاً للتفكير ومجالاً واسعاً للدراسات الأدبية والاجتماعية والجندرية وغيرها، إلا أنه للأسف الشديد، لم يصبح محرّكاً حقيقياً لأدب الخيال العلمي، وذلك لأسباب ليس هنا مجال بحثها، بيد أنّ النتيجة الواضحة هي أنّ بساط علاء الدين والمصباح السحري والجنيّ، وغير ذلك من قصص مدهشة، وجدت أصداءها وتمثيلاتها في الكثير من أدب الخيال العلمي في الغرب، ولم تجد في ثقافتنا العربية تربة كافية للنمو والتطوّر والازدهار، فبقينا محرومين من هذا النوع الأدبي الرائع، في حين نجد الأجيال العربية الشابة، أكثر فأكثر تولعاً بالنتاجات الغربية من هذا الأدب.

وكان من الطبيعي أن يتوازى ضعف ما يكتبه العرب من هذا الأدب، مع هزال ما يترجمه منه، وإذا وجدت هذه الكتابة أو تلك الترجمة عربيّاً، فتجدها دوماً في الصفوف الخلفيّة، وتُعامل من قبل النخب الثقافية والإعلامية والنقدية، على أنها صنف أدنى وأقلّ استحقاقاً للدرس والاهتمام، وذلك ربما يعود جزئياً إلى حقيقة أنّ الأسباب والظروف نفسها التي أسهمت في بزوغ فجر هذا النوع الأدبي وتطوّره وانتشاره، في مناطق أخرى من العالم، وخصوصاً في الولايات الأميركية المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وروسيا، وبعض بلدان آسيا مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية، لم تكن قائمة في المنطقة العربية والإسلاميّة.

ولن أطيل في بحث هذه الأسباب، لكنني أشير في هذه العجالة إشارة بديهية إلى أنّ أدب الخيال العلمي جاء مترافقاً حدّ التلاصق منذ البداية مع الثورة الصناعية التي شهدها الغرب في القرن التاسع عشر، وما سبقها ورافقها وتلاها من اختراعات واتجاهات علمية وفلسفية كبرى ومن نشوء لبعض العلوم والفنون مثل علمي النفس والاقتصاد وفني التصوير الفوتوغرافي والسينما، وأيضاً ما تلا كلّ هذا من تطوّرات وأحداث كبرى في القرن الماضي، من الحربين الكونيتين، إلى الحرب الباردة، إلى القفزات الكبرى في علم الأحياء والجينات وقطاعات الفضاء والاتصالات، ولا يبتعد ذلك كثيراً عن التطورات الأخرى في دراسة السياسة وطبيعة الديمقراطية والتوتاليتارية والعلاقة بين الفرد والمجتمع، والعلاقة بين البشر والتكنولوجيا، وبين البشر والبيئة، وما إلى ذلك من مجالات شكّلت ولا تزال تشكّل الوعي الجمعي، وتحدد اتجاهات الراهن وترسم ملامح المستقبل.

ولعلنا نجد في التسمية الرائجة نفسها، أي “الخيال العلمي”، ما يفسّر شيئاً من علاقتنا الملتبسة بهذا النوع الأدبي. ففي حين يحيلنا مسمّى “Science Fiction” إلى معنى واضح وهو السرد المرتبط بالعلوم أو الذي يتمحور حول العلوم، على اعتبار أن “Fiction” في السياق الغربي تعني “السرد” بعمومه، أي الأدب، وخصوصاً الرواية والقصة القصيرة، في حين يلمح المسمّى بالعربية، أي الخيال العلمي، إلى الفانتازيا حصراً، فتصبح العلوم أقلّ شأناً وفق هذا الفهم، وينحو المصطلح منحى آخر هو إلى الغرائب والعجائب أقرب مما هو إلى التفاعل مع ما يشهده عالمنا من تطوّرات، خصوصاً في مجال التكنولوجيا، وكيف تنعكس أو يمكن أن تنعكس تلك التطورات على معيش الناس ووعيهم حاضراً ومستقبلاً. ولن أقترح في هذا السياق البحث عن مصطلح آخر باللغة العربية، من قبيل “الأدب العلمي” أو “الرواية العلمية”، لأن قوّة تداول المصطلح الحالي أي “الخيال العلمي” لا تفسح في المجال لذلك، لكنني أجد من الضرورة أن يبذل الدارسون والنقاد وأهل الإعلام مزيداً من الجهود لتقديم هذا النوع الأدبي بصورة مختلفة أو أكثر تطوّراً وتنوّعاً عن الفهم الحالي البدائي وشبه الأحاديّ.

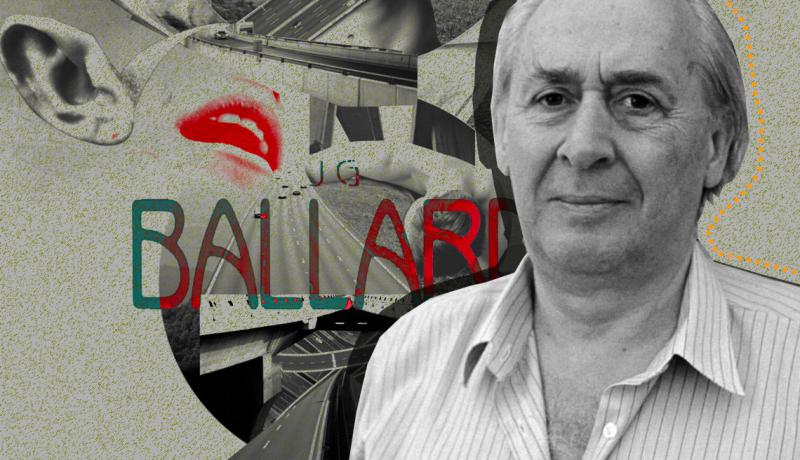

انطلاقاً من ذلك كله، ومن باب الإسهام ولو قليلاً في سدّ هذه الثغرات المتعدّدة، انطلقت في مشروع أو مغامرة ترجمة الأعمال القصصية الكاملة لـج.ج. بالارد، وأقول مغامرة لأنه لم يسبق لي ترجمة شيء من هذا الأدب الذي أكنّ له الكثير من التقدير والشغف الشخصيين، ولأنّني كنت أعرف منذ قرار الشروع في هذا العمل أنني سأواجه تحدّيات جمّة، خصوصاً في ما يتعلق بوصف العوالم المستقبلية لبالارد (أو عوالم الحاضر/مستقبل التي يصفها)، لكنّ الإغراء أيضاً كان كبيراً. فنحن أمام علم من أعلام أدب الخيال العلمي منذ النصف الثاني من القرن العشرين، بل هو الوحيد الذي أفردت له اللغة الإنجليزية مصطلحاً يؤكد أنه أصبح مدرسة أو صاحب اتجاه وطريقة في هذا النوع الأدبي، مثلما يشير إلى تأثيره في أجيال الكتاب اللاحقين، وهو مصطلح “البالاردية” الذي يذكّر بوصف “الكافكاوية”، بما يشي بثقل كلّ من هذين الكاتبين المبدعين في تكوين أنماط واتجاهات أدبيّة وفكرية ما كانت لتتكوّن دون أعمالهما.

إلى ذلك، فقد كانت هناك أسباب محض شخصية دفعتني إلى النهوض بهذا العمل، إذ أسهمت قراءتي للأعمال القصصية الكاملة لبالارد، في بداية أزمة كوفيد – 19 وما فرضته من حجر استمرّ أشهرا، في توفير الدعم المعنويّ والنفسيّ لي في مواجهة تلك الأوضاع الصعبة والمخيفة والمفتوحة على المجهول والخوف من الحاضر والمستقبل، وكم دهشت خلال قراءتي العديد من قصص هذه المجموعة من كمّ التشابهات بين العوالم التي يصفها بالارد وبين عالمنا الصامت والمنكوب والمرتبك، خلال أزمة كوفيد، وأيضاً مستقبلنا الذي اكتشفنا في لحظات الصدمة الأولى أنه لم يعد مضموناً. ولعلّ واقع أن البشريّة بأسرها كانت (ولا تزال وإن بنسبة أقلّ بكثير) تعيش للمرّة الأولى تحت وطأة الأزمة نفسها، وتتشارك مشاعر الحيرة والقلق والخوف نفسها، هو مما جعلني أقرأ قصص بالارد بعين أخرى، ولاسيما تلك القصص التي ترزح فيها البشرية تحت وطأة جائحة ما أو تنتهي فيه الحياة على الكوكب مثلما نعرفها اليوم، ليصبح كوكب الأرض صحراء قاحلة يهيم فيها من تبقى من البشر على وجوههم بحثاً عن خلاص يبدو بعيد المنال.

وحدث في بعض الأحيان، أن وجدت قدراً من التطابق بين عوالم بالارد المتخيّلة وعالمنا خلال أزمة كوفيد. ففي حين كنت أقرأ عن ازدحام بيت العائلة بالمشتريات التي تصل عبر خدمات التوصيل، كان جرس باب بيتي يقرع من قبل إحدى شركات التوصيل إلى المنازل التي ازدهرت خلال الأزمة. وكيف لا يتوقف المرء أمام التماثل بين الكمبيوترات التي تؤلف الشعر في إحدى قصص المجموعة التي نشرت في ستينات القرن الماضي، وبين برامج الذكاء الاصطناعي التي باتت تؤلف القصص والمقالات في أيامنا هذه. أو بين غرفة التشميس التي تقيم فيها شخصية قصة أخرى في عزلة تامة أمام شاشات تلفزيونية فقط، وبين العزلة التي عاشتها البشرية خلال فترة انتشار الجائحة. فكان لا بدّ من أن يأخذني العجب والإعجاب معاً، من قدرة بالارد على تصوّر مستقبل تبيّن أنه، في الكثير من تفاصيله، حاضرنا. والأمثلة كثيرة للغاية، إلا أنني لا أرمي منها إلى تلك الفكرة الشائعة حول التنبؤ بالمستقبل، بقدر ما تشير إلى قدرة الكاتب على استقراء الحاضر والتقاط إشاراته ورصد مواطن الخلل فيه، لبناء عالم وأحداث قد تبدو محض خيال في زمنه، لكنه يراها أمراً واقعاً في المستقبل القريب والبعيد.

يجمع هذا الكتاب بأجزائه الأربعة جميع القصص القصيرة التي كتبها بالارد بين عامي 1956 و1990، وقد أشرف على المجموعة بنفسه، مسقطاً منها عدداً قليلاً من القصص القصيرة (زهاء خمس قصص) التي نشرت في صحف ومجلات لكنه لم يضمّنها مجموعاته القصصية المتفرّقة مثلما أسقطها من هذه الأعمال القصصية الكاملة. وقد حرصت خلال ترجمة الكتاب على إضافة الهوامش حيث يلزم، وحيث يمكن أن يساعد الشرح القارئ على متابعة أحداث القصة بسلاسة، أما المعلومات التي يسهل العثور عليها ففضّلت إهمالها حتى لا أثقل بها على القارئ. أما بالنسبة إلى لفظ الأسماء، وما أكثرها في عمل ضخم كهذا، فقد استعنت بالتسجيلات الصوتية الممتازة لهذه القصص.

أبوظبي 2022