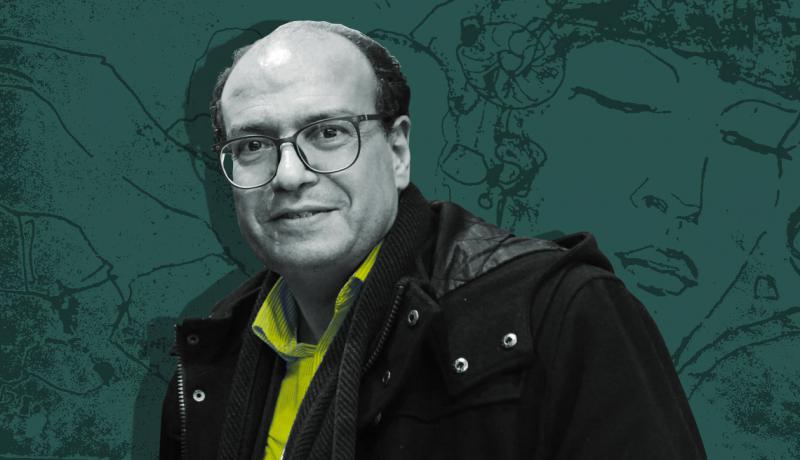

حسن نجمي.. المغاربي المتوسطي

يعتبر حسن نجمي، الشاعر المغربي، من الأسماء الأكثر حضوراً في الفضاء الشعري المعاصر، سواء على مستوى التراكم الشعري أو على مستوى التميز والتنوع والجدية؛ فقد اختط لنفسه مسارًا شعريًّا حاول بناء قصيدة تخرج من رحم الجغرافيا المحلية إلى أفق كوني أرحب. وحقق لصوته الشعري مكانة لافتة في الفضاء الشعري العربي الأوسع. من أعماله الشعرية «حياة صغيرة»، “المستحمات”، “على انفراد”، “أذى كالحب”. حاول من خلال بحثه الشعري تحقيق ما نسميه بالشعرية البصرية في مغامرة عملت على اجتياز مجالها المحدد بالرؤية إلى مجال الترميز ولغة الانزياح التي تحقق الشعري من خلال انفتاح الرؤيا على مديات تعيد تشكيل البصري ليضحى لغة قائمة في ذاتها. ولعل أعماله الجديدة مثل ” فكرة النهر”، “ضريح أخماتوفا” و”يتشهاك اللسان” تعد بجديد شعري ينقل القصيدة إلى فضاء يذهب بالنثري إلى أقصى حدوده. بالإضافة إلى هذا فإن نجمي كاتب روائي صدرت له “جيرترود” التي ترجمت إلى الإنجليزية والأمازيغية. وله حضور فاعل في الساحة الثقافية – الأدبية؛ وهو أحد رواد البحث في الثقافة الشعبية الشفوية قدم على هذا الصعيد بحثا في فن العيطة المغربي جمع فيه بين العمل على النص الشعري الشفوي وامتداداته الفنية المرتبطة بالتاريخ والأنثروبولوجيا والمقاربة الإثنوميزيكولوجية. والشاعر أحد مؤسسي بيت الشعر في المغرب ورئيس أسبق لاتحاد كتاب المغرب الذي عرفت ولايَتَاهُ (1998 – 2005) دينامية فعالة وانفتاحا على مختلف الفعاليات الثقافية واللغوية والأدبية المغربية والعربية والمتوسطية أيضا.

هنا حوار مع الشاعر المغربي تمحور حول رؤيته لفكرة الانتماء المتوسطي للشاعر وثقافته وحضارته المجتمعية، وذلك في سياق اهتمام “الجديد” بالفضاء المتوسطي ودعوتها إلى الكشف عن ارتباط الثقافة العربية بثقافات المتوسط، بما يجعل السؤال حول علاقة الثقافة العربية بفضائها المتوسطي سؤالا يستدعي إرثاً مهمشاً ومغيباً بفعل هيمنة الأيديولوجيا على الثقافة.

الجديد: بدايةً، ما مدى اهتمامك، بالمتوسط كجغرافيا وفضاء؟ وكيف تفكر في المتوسط وتَتَمَثَّلُه كشاعر ومثقف؟

حسن نجمي: اهتمامي بالمتوسط هو في المقام الأول اهتمام شعري وسردي وإبداعي، وأيضا اهتمام ثقافي وفكري وإنساني أي أنه يأتي من كوني كاتبًا وقارئًا في الوقت نَفْسِهِ. لكن دعني أسأل أولاً، ما المتوسط؟ وما المتوسط بالنسبة إلينا في المغرب وفي المغرب الكبير؟ وهل نملك النظرة نفسها إلى المتوسط، نحن سكان جنوب المتوسط، التي لدى أصدقائنا وشركائنا في بلدان شمال المتوسط؟

بالنسبة إليَّ، المتوسط فضاء أساسًا، بما يَعْنيه الفضاء كمفهوم من تعدد في الأبعاد والمكونات والعلائق، المتوسط بحر، “بحر الرُّومْ” (كما كان يسميه قدماء العرب)، المتوسط موانئ متعددة ومختلفة ولها ذاكرات وسرديات غنية جدًّا، المتوسط خرائط وجغرافيات وتواريخ وديناميات حضارية وإنسانية وممارساتُ حياةٍ وأنماط عيشٍ. وهو أيضًا استراتيجيات واستراتيجيات مضادة، تقاطعات وصراعات، وحروب أيضًا لم تَنْتَهِ بعد منذ أن بدأت في فجر التاريخ المتوسطي.

ولكن المتوسط، أيضًا وأساسًا، شِعْر وكتابة ومتَخَيَّل وذاكرة خلاقة، بحر الأسطورة الإِغْريقية والأسطورة الرومانية، وكذا بحر الأساطير الأخرى القديمة، وحتى المعاصرة (بالمعنى الذي شكله بَارْتْ للأسطورة)، بحر المحكيات والسرود الملحمية والشفوية.

ومعنى ذلك، أن الحديث عن المتوسط بالنسبة إليَّ لا يمكن أن يكون محايدًا. ففي المغرب لا يمكن للمرء ألاًّ يكون متوسطيَّا. أنا متوسطي حتى وإن كنت أسكن في الرباط أو في الدار البيضاء على ساحل الأطلسي. وأن أتكلم عن علاقتي بالفضاء المتوسطي فكأنما أقوم بزيارة جديدة إلى تاريخ معيَّن، وذاكرة عميقة، وربما إلى جغرافيا يتداخل فيها ما هو بارز وملموس مع ما هو سرّي ولا مرئي.

المتوسّط خرائط رسمية مُعْتَمَدة قانونيًا على مستوى المنتظم الدولي وبعضها معتَمَد مع إِرادات رسمية للخَرْق والتجاوز والتجاهل كما هو الشأن بالنسبة إلى الحالة الفلسطينية على سبيل المثال. ولكن المتوسط أيضا خرائط في الكتابة والتعبيرات الفنية والجمالية المختلفة.

المتوسّط كتاب كبير مفتوح على الأزمنة والأمكنة الحقيقية والمتخيلة، مفتوح على بابل من الكتب والمعارف والخبرات الإنسانية والمتوسط “مكتبة بورخيسية” – إن شئت – فيها من الرفوف والكتب والذكاء ما لا نستطيع أن نحصيه أو نَتَمَلَّكَه دفعةً واحدة، وبالتالي لا نستطيع سوى أن نكتفي برواية من روايات المتوسط، روايتنا، وكلٌّ له روايته! وفي العمق، نحن نقترب من روح المتوسط أو نبتعد عنها بقدر ما تتوافق رواياتنا أو تتخاصم حول المتوسط وداخله.

واليوم، اتسعت خريطة المتوسط فلم تعُد جغرافية فحسب بل أصبحت خريطة جيوسياسية لاعتبارات سياسية واقتصادية واستراتيجية وأمنية وعسكرية، فهناك بلدان كالبرتغال والأردن وموريتانيا لا تطل فعليًّا على البحر الأبيض المتوسط، لكنها أصبحت دولا أعضاء في جميع المنظمات المتوسطية. وهناك إنجلترا التي تحضر في قلب المتوسط نظرا لاستمرار احتلالها لصخرة جبل طارق.. فضلاً عن الوضع الاستيطاني في فلسطين الشَّاذّ الغريب والمقلق على الدوام.

هناك إذن متوسط عربي، أمازيغي، أفريقي، أندلسي، عبري، مثلما هناك متوسط أوروبي بجذوره وأعراقه المختلفة؛ وبالطبع هناك أيضًا متوسط إسلامي مسيحي يهودي وما إلى ذلك من العناصر الدينية والإثنية واللغوية والحضارية والثقافية المتعددة، لكن هناك خرائط شعرية وأدبية واسعة ومتنوعة وغنية بالرؤى والأساليب والإمكانات الجمالية، منذ ابن بطوطة والشريف الإدريسي ودانتي وسيرفانتيس، وإن شئنا منذ رحلة أُولِيسْ من بلاده إلى طنجة وسبتة في المغرب، طبقا للخريطة التي اعتمدها الباحثون المختصون في دراسة الأوديسا.

إن المتوسط عتبة من عتبات القصيدة وأفق للكتابة. ونحن عندما نكتب، نكتشف أن عددا من الأطالس والخرائط والمعاجم والألسن والروائح والعطور والأصوات والحركات والإيماءات والعلامات الكثيرة وقد تسلّلت من هذا المتوسط الهائل، البشري والجغرافي والتاريخي، إلى نصوصنا. وإذ نكتب اليوم داخل الفضاء المتوسطي مستوحين أبعاده، فكأنما نرتدي سترة الإبحار ذاتها التي كان يرتديها أُولِيسْ في عبوره الأسطوري لمتاهات وجزر الفقدان والاكتشاف والبحث عن الجذور بل وعن الخلاص. بمعنى أن الشاعر أو الكاتب المتوسطي لا يسعه سوى أن يكون كونيّاً لأن المتوسط نفسه حوض مفتوح يوجد في قلب العَالَم، ولا يمكنه أن يكون منغلقًا على ذاته ملتزمًا فقط بخصوصياته وحدوده ومياهه وسواحله.

باختصار، القصيدة المتوسطية قصيدة كونية مفتوحة ولا نهائية أكبر وأوسع وأعمق من المتوسط نفسه.

هوية متوسطية

الجديد: على ضوء هذه المحددات التي أَشَرْتَ إليها، وهذه الخرائط المتعددة للمتوسط، كيف يمكننا أن نتحدث عن مُوَاطَنَة متوسطية؟ وهل هناك مواطن متوسطي؟

حسن نجمي: بالتأكيد هناك مواطن متوسطي لأن هناك تجربة زمن أولًا مثلما هناك جغرافيا متوسطية عبر البحر والامتدادات المختلفة في اليابسة. هناك تاريخ وذاكرة، هناك خبز متوسطي وزيتون وطبخ وألبسة وأنسجة وموسيقات ورقصات وأناشيد وغناء وفلكلور وتهاليل وتراتيل ورياضات وتعبيرات جسدية وعمران ومسرح وسينما ومعمار وفنون تشكيلية… إلخ. وبالتالي لا يمكن إلا أن يكون هناك مواطن بنواة صلبة لِهُوية متوسطية، وبذاتية متوسطية مشتركة مع اختلافات في التفاصيل بالطبع.

والمواطن المغربي، واستطرادًا المواطن المغاربي، لا يمكنه إلَّا أن يكون – بالقوة وبالفعل – مواطنًا متوسطيًا، وذلك بالرغم من النَّواة المحلية أو القُطْرية شديدة الوَطْأَة في نسيج هويته، ولكنْ لا تَعارُضَ بل على العكس هناك تكامل وترسُّب على مستوى طبقات الهوية في تكوينه العقلي والنفسي والعاطفي، وفي متخيله. وسواء في واقعه المادي أو في حُلْمِهِ بل حتى في وهمه. وأنت ترى كيف أن بعض شبابنا الحالم بالعيش في الرَّغَد الأوروبي يعرف أن العبور ليس سهلًا ولا ممكنًا دائمًا، ويعرف أن البحر الأبيض المتوسط ليس أبيض دائمًا، أي يدرك أن الموت هناك، ومع ذلك يلقي بنفسه في المغامرة وكأنه يريد أن يُجرِّب الموت بعد أن جرَّب الحياة!

أنت ترى إذن، حتى في الموت وليس في الحياة فحسب، يُنْهي المغربيُّ الحالمُ أو الوَاهِمُ أو اليائس حَيَاتَهُ في مِيَاهٍ متوسطية بل نرى جميعًا كيف أصبح الحوض المتوسطي مُورقًا بالجُثث، ما يعطيني الإحساس بأنني قد أمد يدي إلى الماء فألمس جثمانًا عائمًا. مشهد مؤلم جارح حقا، لكنه أصبح “معتادًا” – للأسف – في الصُّوَر والنشرات الإِخبارية المكرورة في القنوات التلفزيونية.

اليوم، في المغرب العميق، في الأقاليم الداخلية البعيدة عن البحر، وعن المتوسط، والتي تفتقد أساسًا إلى ثقافة البحر وتقاليده، وفي عائلات قروية فقيرة تجتاحها الأمية، يمكننا أن نلمس كيف أصبح المواطن البسيط، والذي لا يجيد الكتابة والقراءة، يعرف بعضًا من التفاصيل الجغرافية الخاصة بالمتوسط. واضح أن ترَاجِيديا الهجرة المغربية والمغاربية (والأفريقية جنوب الصحراء اليوم كذلك) أصبحت تعلّم بسطاء الناس معنى المواطنة المتوسطية، معنى أن يعيش “الساموراي” المتوسطي اليائس وأن يموت أيضًا بطقوس مأساوية محزنة ومقلقة يمكن أن أصفها بـ”الهاراكيري” المتوسطي. الساموراي الياباني كان يضطر إلى قتل نفسه عن طريق قَطْع الأحشاء لكي لا يأْسره العدو أو لكي لا يجلب لنفسه ولأهله ولبلده الخزيَ والعار إثر الهزيمة. ما الفرق إذن، أمام ضغوط الواقع والحلم بحياة الرَّفاه في أوروبا واستحالة العيش الكريم هنا وهناك؟ ثم ما العمل؟ ففي المتوسط، حتى الآلهة تموت! وهي لا تموت، كما قال روني شار في إحدى قصائده، إِلَّا لأنها بيننا. أقصد هُنا في المتوسط، في الماء وعلى الأرض وبين الناس.

الإرث الشفوي

الجديد: باعتبارك الباحث الذين اشتغل على الثقافة الشفوية من خلال فن العيطة بالمغرب، هل يمكننا أن نتحدث عن ثقافة شفوية متوسطية قائمة بذاتها، لها محدداتها وخصائصها وامتداداتها؟

حسن نجمي: أجل، لقد بدأت الثقافة المتوسطية أول ما بدأت شَفَويًّا، ككل الثقافات الإنسانية، ولا يزال البُعْدُ الشَّفَويُّ حاضرًا فيها إلى اليوم رغم انتشار الكتابة والصورة والثقافة الرقمية والافتراضية. ولعلَّك تعرف أن أهم مشكلة فكرية فلسفية وتاريخية في الفكر الغَرْبي، المتوسطي الأوروبي والكوني، هي “المشكلة الهُومِيرِية” ذات الصلة بالنص الأدبي الأسطوري مَجْهُولِ المؤلف والمنسوب إلى هوميروس الذي لم نتأكد حتى اليوم مما إِذا كان موجودًا أو غير موجود فعليًّا كشخصٍ فيزيقي وكاسْمٍ وكمؤلف أو أنه مجرد اسم تخفّى خلفه مؤلفون متعددون.

بغضّ النظر عمّا نعرفه عن تاريخ الشعر الإنساني، نشيد الإنسانية الأول، كونه بدأ شفويًّا كترتيل وكإنشاد، فإن النصوص الكبرى في الحضارة المتوسطية بل وفي الحضارة الإنسانية كلها ظهرت عندما ظهرت لأول مرة كنصوص شفوية، فالملاحم والنّصوص الدينية والكتُب السماوية والمَحْكِيات والأناشيد والأغاني هي بالأساس أعمال شفوية، وتم تدوينها لاحقًا في عصور الكتابة أو عصور التدوين.

لخورخي لويس بورخيس، في هذا السيَّاق، محاضرتان هامتان إحداهما عن تاريخ الكِتَاب، والأخرى عن كتاب “ألف ليلة وليلة”. في المحاضرة الأولى، يتوقف عند خلود سقراط الذي لم يترك بعد موته أَيَّ شيء مكتوب، فقد كان معلّمًا شفويًّا. كما يشير إلى البعد الشفوي في تعاليم المسيح الذي لم يكتب سوى مرة واحدة على الرمل بعضَ الجُمَل تكفَّلت الريح بمحوها. ويشير أيضًا إلى فيتاغورس الذي رفض إراديًا الكتابة، وإلى معنى المُحَاوَرَة لدى أفلاطون الذي خَلقَ له أندادًا ووزّع نفسه عليهم كي يفكر ويتكلم. وكذلك الكتب السماوية، الكتاب المقدس، التَّوْراة هي إملاء من الروح القدس، القرآن الكريم كان شفويًّا قبل تدوينه بعناية الخليفة عثمان بن عفان.

ولا أحتاج إلى أن أتوقف عند المحاضرة الأخرى، فكتاب ألف ليلة وليلة هو أحد أبرز الأعمال الشفوية في التاريخ الإنساني، حكايات شفوية جُمعت لاحقًا في كتاب بعد أن كانت متداولة على أَلْسِنَة الرواة الحكواتيين وسُمَّارِ الليل في الساحات العربية. وأنت تعرف أن أفضل مخطوطة لهذا الكتاب هي المخطوطة المصرية التي اعتبرت أقرب إلى الاكتمال من باقي المخطوطات الأخرى لكتاب “الليالي العربية”. ومعناه أن أفضل نسخة لألف ليلة وليلة هي النسخة المتوسطية. وهذا ما لا ينبغي أن ينساه القراء والشغوفون بهذا الكتاب المقروء في كافة جهات الأرض. ولا أنسى طبعًا النسخة الشامية، وهي أساسية أيضًا في دراسة تاريخ تَشَكُّل كتاب ألف ليلة وليلة وتَتَبُّعِه.

من جانب آخر، يكفي أن نقوم بعملية جرد بسيطة للتراث المتوسطي المتعدّد، وعبر تبايناته، وللتعدّد اللغوي وبالخصوص حجم اللهجات المستعملة في البلدان المتوسطية وما تتداوله كل لهجة من مدخرات ثقافية شفوية، وكذا ما تزخر به الحياة اليومية من طقوس ومهن تقليدية وتعبيرات شفوية. كما أن التعدد الواضح في الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والأعراق والإثنيات والممارسات العقائدية وبالخصوص الديانات التوحيدية، اليهودية والمسيحية والإسلام، وما إلى ذلك يعبّر عن ثقافات شفوية لها تمايزاتها مثلما لها مشترك جدّي هو ما نسمّيه بالبعد المتوسطي الجامع حتى وإِنْ لم يكن سهلًا دائمًا إدراك هذا المشترك والإحساس بأهميته الحضارية والإنسانية ودوره في تجسير العلائق، وفي الحوار والتبادل والتخاطب والتقارب والتعاون.

الجديد: إلى أي حد يتفوق الشفوي على المكتوب داخل هذا الفضاء الجيو – ثقافي الخاص، أم أن هذا الحكم نتاج لكليشيهات لا وجود لها على أرض الواقع؟

حسن نجمي: ليس من الضروري أن يتفوق البُعد الشفوي على البعد المكتوب في الفضاء الجيو – ثقافي المتوسطي، ولا أنْ يتغلب المكتوب على الشفوي. المهم هو أن نعي باستمرار بأن الثقافة المتوسطية ليست هي ما هو مكتوب ومُدَوَّن فقط بل هي أيضًا هذا الاحتياطي الثقافي الشفوي الذي يشكل أنوية صلبة للهُويات، ويمكنه أن يجعل من هذه الهويات هويات ناعمة وسلسة ومنفتحة مثلما يمكنه أن يُحوِّلَها إِلى “هويات قاتلة” (Identités meurtrières) ومن ثَمَّ أهميةُ الجهودِ الفكرية والنظرية التي جَعلتْ من التعبيرات والممارسات الثقافية الشفوية رأسمالًا رمزيًا لا مادِّيًّا، وماديًّا أحيانًا.

إن الاستخفاف بالعُنْصُر الشفوي على نحو ما نجده لدى بعض كبار المثقفين والمفكرين، خصوصًا العرب منهم، قد يُشَكّل دائمًا نوعًا من التَّلْغيم كاتم الصوت للساحة الثقافية المتوسطية، محليًّا وقُطْريًّا وعلى مستوى المتوسط ككل. إن أيّ توجه أو قرار بالإِقصاء أو التهميش أو المحو للعناصر والتعبيرات الشفوية، اللغوية والثقافية، هو لعب بالنار من شأنه أن يهدد الاستقرار والأمن والوحدة المجتمعية.

شعراء المتوسط

الجديد: دعنا ننتقل إلى سؤال آخر حول الوضع الشعري في هذه المنطقة المتوسطية. هل يمكننا أن نتحدث عن قصيدة متوسطية؟ وهل لها من خصوصيات تميزها داخل خرائط الشعر العالمي؟

حسن نجمي: هناك قصيدة إنسانية، قصيدة كونية في جهة المتوسط، وبالتأكيد فهي قصيدة تحمل سمات الجغرافيا المتوسطية، ويلقي التاريخ والذاكرة والمجتمع بظلالهم عليها.

في الأنطولوجيا الشعرية “شعراءُ المتوسط” (Les poètes de la Méditerranée) التي أعدتها الصديقة إِجْلَالْ إِرِّيرَا (بإشراف دار النَّشر غاليمار بباريس)، يفتتح الشاعر الفرنسي الكبير إيف بونفوا كلمته التقديمية للكتاب بفكرة أن البحار تَسْحَرُ وتُغْرِي النَّفْس، وذلك بما يجعلها تبدو حدًّا لا يمكن تجاوزه، وفي الآن نَفْسِه تشكل عَتَبَة.

من المؤكد أن البحر والشمس والرمل، الماء واليابسة والضوء والإحساس بنعومة الفضاء لَمِمَّا يُنْعِشُ الجَسَد الشعري. ولأن الشّعْر كتابة معرفية – هو أيضًا – فإنه يتَغَذَّى على مختلف العناصر والمكونات الطبيعية والثقافية والحضارية. ويمكنني أن أزعم أن الشعرية المتوسطية (ولعلَّها شِعْريات بالجمع) وَفَّرَتْ للعَالَم، عَبْرَ العصور، أفضَل العبقريات الشّعْرية وأجملَها وأعمقَها منذ التراث الشّعْري الإِغريقي والرُّوماني إِلى المنتجات العربية في دمشق والأندلس وفاس والقيروان ومراكش.. وإلى اليوم.

القصيدة المتوسطية اليوم، كما نقرؤها ونتابعها في البلدان العربية المُطِلَّة على المتوسط وفي بلدان الشمال المتوسطي، وكذا شرق المتوسط، تُشَكِّلُ أحد أجمل المَشاهِد الشّعْرية وأَغْنَاها في العَالَم المعاصر.

وأودُّ هُنَا، بما أننا تَحَدَّثْنا من قبل عن البُعْد الشفوي في الثقافة المتوسطية، أن أُنَبِّه إلى أن خرائط الشعر في المتوسط ليست موقوفة على الشعْر المكتوب فحسب بل هناك أرصدة شعرية شفوية ينبغي الاهتمام بقيمتها في المغارب وفي المشرق وفي أوروبا المتوسطية، سواء في الروافد العربية أو الأمازيغية أو البّْرُوفَانْسْ أو الكَاطَلَان أو الأوكْسِيتَانْ أو الغَجَر أو السِّيلْتْ أو السّلَاف أو النَّابُّولِيتَانْ… إِلخ. وبالتالي، لا ينبغي أَنْ يُلْهِيَنَا حِرْصُنا على الإِمساك بالمُشْتَرك المتوسطي والحرص على وحدة الثقافات الوطنية عن إِيلاء الاعتبار للشعريات الفَرْعية والمَحَلّية، ذلك لأنني أؤمن – شخصيًّا على الأقل – بأن نسيج الثقافة الوطنية ليس شيئًا آخر غَيْرَ هذا التركيب المنهجي العقلاني بين جملة من المكونات الفَرْعية، الثقافية والأدبية (الشعرية والسردية).

أجل، هناك أدب متوسطي، ولكنه على قَدْر كبير من التنوع في اللغات واللهجات، وفي الأساليب وعلى مستوى المتخَيَّل. وقد حظي عدد وافر من أدباء المتوسط في القرن العشرين بأرفع التفاتات العصر وأرفع الجوائز العالمية (نوبل والغونكور والأستورياس وكامويش والأركانة… وغيرها)، وفي البال أسماء بارزة من الآداب الإسبانية والإيطالية واليونانية والمصرية والبرتغالية والفرنسية والتركية.. وكذا آداب جهة البَلْقَانْ المتوسطية.

التجربة التونسية

الجديد: في أحد الحوارات تناولتَ مسألة ضرورة البحث في أركيولوجيا الفن الشفوي باعتباره تأريخًا للشعر والنص الشعري، بل وأشرتَ إلى أنَّ تونس بلد متقدم من الناحية الأكاديمية والعلمية في هذا المجال. ما تعليقك على هذا؟

حسن نجمي: صحيح، كنت قد أشرتُ – على سبيل المقارنة بين البلدان المغاربية – إلى أن تونس توفقت إلى حدٍّ كبير في إدماج التعليم الموسيقي والإِثنوميزوكولوجي في الدراسات الجامعية وفي النظام التعليمي. وهذا ما جعل تونس تزخر بأفضل الكفاءات العلمية في مجال البحث الموسيقي، وبتنظيم مؤسساتي جيد وقويّ وله حضور فاعل على مستوى التدريس والتكوين والتأليف العلمي والديداكتيكي وتحقيق التراث الموسيقي التونسي وكتابة تاريخ الممارسات الموسيقية وتدقيقه في تونس. وهو ما لا نجد نظيرا له في المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا. ويكفي أن أقول إنه في الوقت الذي تتوفر فيه تونس حاليًا على أكثر من خمسمائة (500) باحث ودارس يتوفر على شهادة دكتوراه في الموسيقى والبحث الموسيقي والإثنوميزوكولوجي لا يتخطى المغرب عدد أصابع اليد الواحدة. وفي ظني أن الخلل في المغرب يعود إلى طبيعة النظام التعليمي الذي ظل مفصولًا عن المعاهد الموسيقية القليلة والمُحْتَقَرَة من حيث وضْعُها الاعتباري والقانوني ومن حيث محدوديةُ مسالِكِها وتَعلماتِها وشهاداتها. وتضاعفت المصيبة عندما تسلم مسؤولية الإشراف على التعليم الجامعي أشخاص يكرهون الموسيقى والفنون، ويكرهون الحياة أساسا!

آصرة المتوسط

الجديد: الانتماء إلى هذا الفضاء المتوسطي صار ضرورة لا مفر منها خصوصا ونحن نعيش تحولات سياسية وجيوسياسية مهمة عبر العالم. كيف للإنسان المتوسطي أن يثبت ذاته وانتماءه لهذه الأرض خاصة والمواطنة أصبحت كونية وشاملة؟

حسن نجمي: الانتماء المتوسطي لا يلغي طبعًا الانتماء المحلي أو القُطْري، كما أنه لا يقف في وجه هُويتنا الكونية. فالمُواطَنَةُ الكونية تبدأ من الأُسْرة التي ننحدر منها، من عتبة بيت العائلة الذي نَسْكُنُه، من الحَجَر والشَّجَر والحقل والوادي والجبل والبحر الذي نعيش بالقرب منه.

إن البحيرة المتوسطية توجد في قلب العاَلَم. والمتوسط في حقيقته الجغرافية والتاريخية ليس سوى هذا التعدُّد في البلدان والجهات والجنسيات، وهذا التعدد في التقاطعات التاريخية والحضارية، وهذه التنقُّلات الإِنسانية. هل يمكن لأحد أن يتخيل خريطة للمتوسط دون المغرب مثلا أو تونس أو مصر أو لبنان أو فلسطين أو سوريا أو تركيا أو إسبانيا أو البرتغال أو إيطاليا.. إلخ. لَعَلَّهُ سَارَامَاغُو وحده بخياله الروائي الفذّ هو القادر على أن يشق الخرائط ويفصل البرتغال أو جبل طارق عن المتوسط والاتحاد الأوروبي كما فعل في روايته “الطَّوْف الحَجَرِي”. ولكن الواقع شيء آخر، وإن كنتُ أومن بأن الخيال الأدبي قد يكون هو أقصى ما يحدث من واقع. وبالتالي فإن المواطن المتوسطي، رَجُلًا أو امرأة، يعيش في اللحظة نَفْسِها هُويتَه المحلية والقُطرية، وهُويتَه المتوسطية وهويته الكونية؛ وفي العمق يعيش هوية واحدة لها هذا التعدُّد المُتَضَافِر.

فلسفة الشذرة

الجديد: من خلال بحثك في تيمة الشذرة، نود أن نعرف خاصياتها ومحدداتها وربما دورها في التواصل والمحادثة لأنها لا شك تحمل بياضات تعطي للآخر فرصة الكلام وتعزز قيم الديموقراطية والإنصات.

حسن نجمي: أنتَ أعرَف منّي، الأَخ منير، بأهمية القيمة النوعية للشذرة وللكتابة الشذرية في الفكر والإِنتاج الشعري والأدبي. لقد اشتغَلتَ على أطروحة دكتوراه حول الكتابة الشذرية عند سْيُورانْ، فيلسوفًا وكاتبًا. وكان لي الشرف والغبطة أنني حضرتُ دفاعك العلمي ومناقشتك الرَّصينة أمام لجنة علمية مغاربية. ولم يكن الموضوع سهلًا، لكنك اخترتَهُ بشجاعة وأنجزتَ عملًا يبعث على الاعتزاز بك وبعملك وبمن رافقوك في هذا المجْرَى الجامعي البارع.

إِنَّ الشَّذرةَ ليست مجرد تقنية كتابة، ولكنها تعبِّر عن تجربة حياة وعن ممارسة فلسفية وفكرية. وذلك ما نجده واضحًا لدى باسْكالْ أو نِيتشه أو نُوفَاليسْ أو سيُوران أو كيركيغارد أو رُوني شارْ أو موريس بلانشو أو رولان بارت بل في تراثنا العربي القديم، في النثر “الجاهلي”، ما قبل الإسلام، وفي كتابات المتصوفة من أمثال النِّفَّري والبسطامي والسهروردي وأبي حيان التوحيدي وصولًا إِلى الشعراء العرب الحديثين كأدونيس وأُنْسي الحاج. هذا دون أن ننسى حضور الكتابة الشذرية في بعض النُّصوص الدِّينيَّة اليهودية والمسيحية والإسلامية، وفي الفلسفة الطَّاوية.

ومنذ الحركة الرومانسية، بدأت التنظيرات الأولى للشذرة كإِمكانية كتابة متحررة من النسق وإِكراهاته المختلفة، وربما كجنس أدبي مختلف عَمَّا تحدده الأجناسية النمطية السائدة (قصيدة، قصة، رواية، مسرحية). طبعًا، نحن نعرف أن الشذرة هي قطعة نثر مكثفة جدًّا جوهرها الوَجَازة والاقتضاب، وقد تكون ومضة فكرية عزلاء خارج نسق معيّن وخارج كل نسق، لكن هناك الكثير من الأنواع الشذرية، بعضُها مُسْتَقِلّ تمامًا عن الأنساق وبعضها يلتحم في النهاية ليُشكِّل نَسَقًا مُعيَّنًا، إِذْ ليس من الضروري أن تقودنا كل شذرة إِلى تَشَذُّرٍ فكري خلفها. وعلى كلّ حال، هذا موضوع شاسع للبحث والدراسة والتأمل، سواء داخل الحقل الأدبي والفلسفي أو في الحياة اليومية الواسعة.

ويمكن أنْ نُلاحِظَ أنَّ هناك شذرات لا نهائيةً في أحاديثنا اليومية، في تراثنا الغنائي الشفوي، في الجمل القصيرة، السريعة المحسوبة أو المنفلتة في الخطاب السياسي (La petite phrase)، في العبارات المرتجلة التي يكتبها سائقُو الشاحنات والعربات خلف هياكل ناقلاتهم، وفي الكتابات على الجدران العمومية، وعلى جدران الزَّنَازِين، وعلى جدران المراحيض في الجامعات (سَبَقَ لي أن كتبتُ، سنة 1983، نصًّا عن كتابات الطلاب والطالبات في كلية الآداب بالرباط في الثمانينات). وأنتَ على حق عندما تربط بين التعبيرات الشذرية وإنتاج الخطاب في الحقل السياسي والإعلامي والتواصلي. أنظر إلى العبارات السريعة للرئيس ترامب على تويتر وكيف يُدير العالم بعقلية شذرية منغلقة، وكيف أدار معركته الانتخابية، وكيف سَعَى إلى نكران هزيمته في الانتخابات ورفَضَ الانتقال السلس للسلطة بما نشره تِباعًا وبكثافة على حسابه في تويتر.

حقًّا، الشَّذَرات – كما يبدو – تصلح شكلًا للكتابة لدى العقلاء والحكماء والخلَّاقين مثلما لدى المجانين والمعتوهين والقتَلَة وتجار الموت.

الجديد: إلى جانب هذه العلاقة الجدلية بين الكتابة الشذرية والفكر، ألا يمكننا أن نطرح السؤال حول البعد الأجناسي للشذرة التي مازال هناك نقاش واسع حولها؟

حسن نجمي: يبدو لي أَنَّ الكتابة الشذرية تريد أن تتفادى نمطية الأشكال القائمة لتهرب من نمطية تفكيرٍ مُعَيَّنة. ويمكنني أن أزعم أن الشَّذَريَّ يتحرك بالأساس في منطقةِ حيادٍ أجناسي، الشَّذَريُّ محايد، جِنْسُهُ مختلف. كأنه جنس يَنْدَغِمُ فيه المذكَّر والمؤنث إن صحَّ التعبير، كائن منشطر، انفِصَالي، مُنْشَقّ من حيثُ الشكلُ ومن حيث الجوهر. لِنَقُلْ إنه مغاير وغير نوْعي (خارج الأنواع)، ويقف على الحياد، على مسافةٍ من الأشكال الأخرى. يقترب ويبتعد بحرص، وبخوف أيضًا.

لقد كان الشّذري مُنْفصلًا على الدوام، لكنه بقي لزمن طويل بلا صياغة نظرية، ولعل ذلك ما خلق الكثير من الالتباس والسِّجَال والنقاش الذي أشَرْتَ إليه.

كائن متوسطي

الجديد: إذا خاطبنا الشاعر فيك، هل له حلم داخل هذا الفضاء، لقاء شاعر متوسطي مثلًا، قراءة نص ما، جغرافية متوسطية دفينة؟

حسن نجمي: إن الحقيقة الوحيدة التي تكمن في أعماق نفسي، بوصفي شاعرًا – ربما – ومواطنًا متوسطيًا، هي أنني أحِسُّ بأن المتوسط في داخلي. أكاد أقول “أنا والمتوسط شيء واحد!”، تمامًا كما قال بولْ كلي لَمَّا زَارَ تونس “أنا واللَّوْن شيءٌ واحد”. عندما زار ماتيس طنجة، لاحظ أن الضَّوْءَ المغربي غَيَّرهُ جَوْهَريًّا. وحتى عندما نتذكر أن كلبًا عَضَّ رِيلْكَه في القيروان، فإن هذا يبقى حدثًا له صلة بتاريخنا الشِّعْري والأدبي المتوسطي رغم طَرَافَتِهِ. وانْظر إِلى ما حَدَثَ للفنان دولاكروا من وقائع في المغرب والجزائر، وما تَركَهُ المغرب من آثار عميقة في نَفْسي رولان بارت وجَانْ جُونيه وكتاباتهما بل في أعماق جماعة “بيت جِينِرَايْشُون” الأميركية (غِينْسْبيرْغْ وغريغوري كورْصُو وكيرواك)، ولدى تينسي ويليامز ولورانس داريل، ورباعيته الشهيرة – رباعية الإسكندرية- وبول باولز.. وآخرين. إنه الأثر المتوسطي العميق الذي يُمْكِنُك أن تَلْمَسه في جوار قَبْرَيْ جَانْ جُونيه وخْوَانْ غْويتِيسُولُو في المقبرة المسيحية بمدينة العرائش، شمال المغرب. ويمكنك أن تَسْتَشْعِرَهُ في كتابات ابن خلدون وابن بطوطة والشريف الإدريسي والحَسَنْ الوزَّانْ (لِيُّون الأفريقي) وابن رشد وابن ميمون ومَارْكُو بُّولُو وحياتهم، وفي مرور سان فرانشيكو دي أَسِّيزي إلى مصر، وفي الأماكن والأحداث والأوتوبيوغرافيات والروايات والقصائد والمسرحيات والأفلام والرقصات والأغاني (الفْلَامِنْكُو، الفَادُو، العَيْطَة، الشَّعْبي، المَالُوفْ، الغرناطي، موسيقى الآلة، الرِّيبِيتيكا، النَّابُّوليتَانْ..).

وإذن فالمتوسط ليس مجردَ حواراتٍ جغرافية أو تاريخية فحسب، إنه في جَسَدِنا، في الجسد المغربي (المغاربي) الذي يظل جسدا متوسطيا بامتياز، لكنه أفريقي أيضًا، ومن ثَمَّ علينا أن نُشَيِّد الجِسْرَ المتوسطي الأفريقي ليس فقط بين طنجة والجزيرة الخضراء، وإنما في العقول والقلوب والنفوس.

دعني أُبْدِ ملاحظة أخرى عامة في هذا السيَّاق، وهي أن شعرية الحالات والتفاصيل اليومية غَدَتْ سائدةً أكثر فأكثر من شعرية الميتافيزيقا في الشِّعْر المتوسطي. هناك شعراء كبار يمتلكون رؤيةً للعالم تَتَجَمْهَر في علاقة الشعريّ بالفلسفي، منهم شعراء فرنسيون وإيطاليون وإسبان وبرتغاليون ويونانيون وعرب كبار وضمنهم شعراء مغاربيون، سواء بالعربية أو الفرنسية، لكنّ عددا كبيرا من شعرائنا العرب من ذوي الصلة بالجغرافيا المتوسطية لم يدركوا شرطهم المتوسّطي في الغالب. خُذْ على سبيل المثال شاعرًا كبيرًا بقيمة وحجم أبي القاسم الشابي، هل كانت لديه رؤية متوسطية؟ لا أظن لأن قبلته كانت عربية مشرقية بالأساس. وللسبب نَفْسِهِ، يمكننا أن نتأمّل تجربة شعراء أساسيين في المغرب والجزائر وتونس ومصر. وحتى الذين تعاملوا منهم شعريًّا مع الموضوع الأندلسي غالبتهم مشاعر الفقدان وفكرة “الفردوس المفقود” والتَّوَتُّر الحاد مع التاريخ العربي الإسلامي في الأندلس، وهي رؤية مشرقية وَافِدَة على شِعرنا المغربي والمغاربي، ولم تنبثق من صلبه وسيرورته الخاصة. لكن ربما كان ذلك أيضًا ناتجًا عن أن التفكير في البعد المتوسطي كان جديدًا (ولا يزال) لدى عدد من أفراد نُخَبِنَا المغاربية، وهو ما تأخرت فعاليته في الشعر وفي تعبيرات إبداعية أخرى. وهذا ما ينبغي أن ننتبه إليه كشعراء وككتَّاب ومبدعين، وأن نستحثَّ أنفسنا عليه أكثر فأكثر، وأعمق.

ولكي لا أَنسى، فعلًا لديَّ ندم أنني تَلَكَّأْتُ ولم أسافر إلى أثينا لِـمُلاقَاة شاعر كبير، يانيس ريتسوس. والندم نفسه لأنني لم أَلْتَقِ غيلفيك الذي أحببتُه كثيرًا من بعيد. ولكن أصدقاء كُثْرًا التقَوْهُ وصَادَقُوه، فكلما رأيتهم أقول في نفسي: إِني أنظر إلى الأعين التي رَأَتْه!