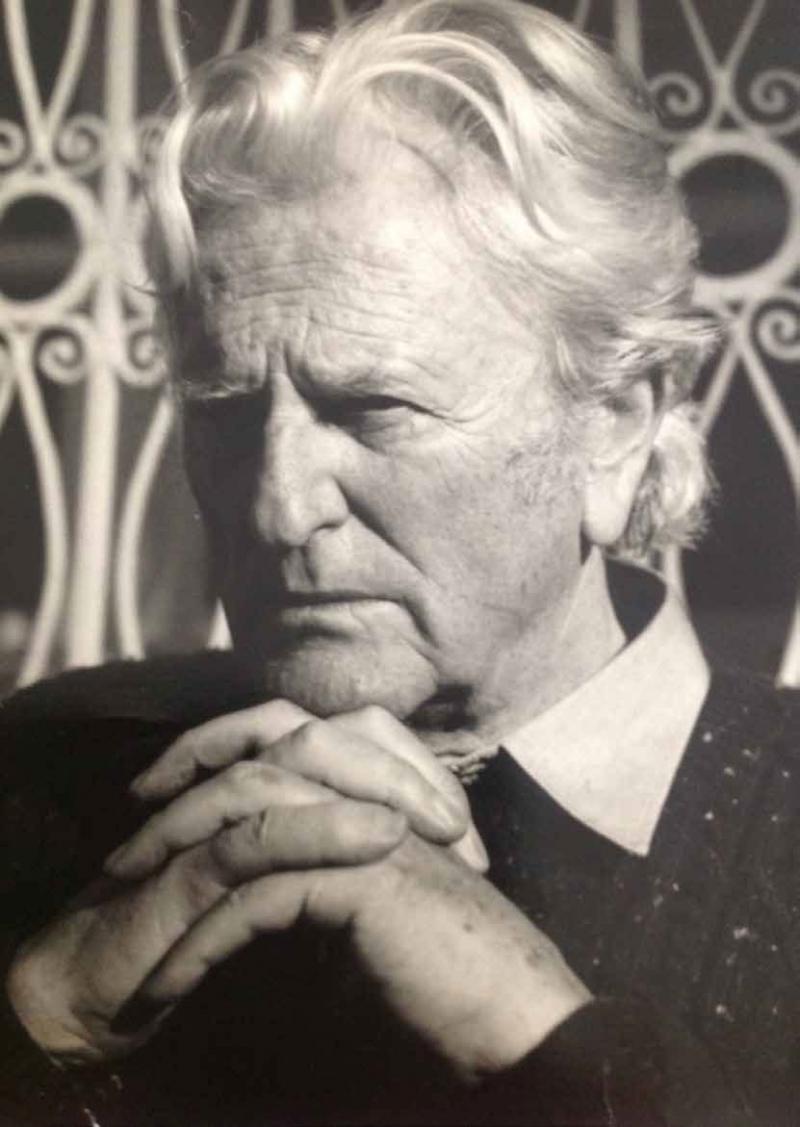

دينيس جونسون عاشق الأدب العربي وجسر اللغة

تساءل الإيطالي أُمبرتو إيكو (1932 – 2016) عن اللغة التي تجمع الأوروبيين، فأجاب أنها الترجمة. وفي نصٍّ آخر – وإن كان في ذات السياق – يشبِّه الفرنسي موريس بلانشو (1907 – 2003) عملَ الترجمة، وهي تحاول التقريب بين لُغَتَيْن، بعمل هرقل وهو يحاول التقريب ما بين ضِفَّتَي البحر. ويشير عبدالسّلام بنعبدالعالي إلى أن هذا العُسر الذي يتطلَّب قوَّة جبَّارة في مثل قوَّة هرقل “يدلُّ على أن ذلك التقريب هو – في الوقت ذاته – إبعاد، وعلى أن الترجمة، إذْ تحاول أن تُوحِّد بين اللغات، تعمل، بالفعل ذاته، على تكريس الاختلاف بينهما، وإذكاء حِدَّتِهِ”، (عبدالسلام بنعبدالعالي: مقدمة كتاب “انتعاشات اللغة كتابات في الترجمة”، موقع ألترا صوت) وهو الأمر الذي يبرز إشكالية الترجمة، التي تضع المترجم في تحدٍّ جديد، عبر مراوحة بين تأويل النص (عند البعض الترجمة محاولة إبداعية أقرب للهرمينوطقيا أو الفهم الكامل، من خلال العمليات المُصاحبة: الشرح، التفسير، وإعادة الصياغة بلعبة الاستبدالات للمرادفات)، والتفاوض بين ما يُبْقِيه مِنه وما يَفْقِده، وهو ما ينتهي بصياغة نصٍّ جديدٍ، على اعتبار الترجمة “كتابة أدبيّة” لا مجرد – بعبارة إيكو – “قول الشي نفسه – تقريبًا- بلغة أخرى” وهو ما يضع عبئًا ثقيلاً على المترجم في الاقتراب من جملة الخصوصيات في القول، الدلاليّة أو الإيحائيّة أو الجماليّة، بتمثّل ترجمته “فهم النظام الداخلي للغة وبنية النص الذي جاء في تلك اللغة”، باختصار كما يرجو إيكو “أن يُحْدِث – النص المترجم – جُملة التأثيرات تقريبًا التي يُحدثها النص الأصلي”، وهو ما لا يأتي من فراغ وإنما بجهد وتأويل للنص، وفهم السياق الذي نشأ فيه النص، واستيعاب لجملة الخصائص اللغوية، ودلالتها في سياق النص ذاته.

غربة اللغات

وبذلك تصبح الترجمة اللغة التي تجمع قرّاء العالم بأسره، بل هي الجسر الذي يربط ويوحّد بين ثقافات مختلفة، ويكون بذلك المترجم كاسر الصمت الذي يفصل بين اللغات والشعوب، فهو – بتعبير كارلوس باتيستا – “ناقل ومجدّد في الآن نفسه”، وبفضلهم – أي طائفة المترجمين – عَبَرَتِ الثقافات الجسور والبحار، كما غذّت الترجمة – وهو الأثر السّلبي لها – إلى جانب صور [أو تمثيلات] الرسامين الغربيين للشرق، الإمبريالية والرغبة في الاستحواذ والامتلاك، فإذا كانت الترجمة – بفضل المترجم طبعًا – تَكْسِر الصَّمت بين اللغات والشعوب، فعبر الترجمات لحكايات من الشرق وأفريقيا بدأت الأطماع الإمبريالية، وكأن الترجمة الفعل المحرّض على هذه الإمبريالية. لكن يبقى الدور الإيجابي لها المتمثّل في توحيد القراء، كما حرّضت على الشغف باللّغة نفسها، فطيف “ألف ليلة وليلة” التي خلبت عقول الغرب بفضل الترجمة، أثار بورخيس، ودفعه لأن يتعلّم اللغة العربية، وهو في مرحلة متأخرة من عمره، وتعلّمها على يد فتى من الإسكندرية، لا لشيء إلا ليقرأ النص الذي فتنه – ألف ليلة وليلة – بلغته الأصلية لا بلغة وسيطة.

في الغالب تأتي الترجمة بعد الأصل، فنادرًا – إن لم يكن مستحيلاً – ما يتزامن الأصل والترجمة في وقت واحد، ومن ثمّ تكون الترجمة بمثابة إعادة حياة للنص القديم، فلم يلتفت العرب لقيمة تراث “ألف ليلة وليلة” إلا بعد أن ترجمها الغرب على نحو ما يذكر عبدالفتاح كيليطو، وبالمثل لولا ترجمة نجيب محفوظ ما كان التفت العرب – أنفسهم – إلى قيمته، فالالتفاتة الكبرى لأدبه جاءت بعد فوزه بجائزة نوبل عام 1988، وبالمثل فوز ترجمة رواية جوخة الحارثي “سيدات القمر” بجائزة “أنترناشيونال مان بوكر” البريطانية المرموقة عام 2019، هو ما لفت الانتباه للرواية التي صدرت طبعتها الأولى عن دار الآداب عام 2010، دون أن يلتفت إليها أحد، لكن ما إنْ تُوّجت الترجمة بالجائزة حتى أعيدت الرواية (الميتة) إلى الحياة من جديد. فالمترجم إضافة إلى دوره في نقل النص إلى قراء جدّد، فهو – في الوقت ذاته – يُحيي النص في لغته الأصلية.

رائد الترجمة

من الذين اضطلعوا بجهد كبير – شخصي في المقام الأول – لنقل الأدب العربي الحديث إلى اللغة الإنجليزية، المترجم الراحل دينيس جونسون ديفيز (1922 – 2017)، فهو بحق كما ذكر إدوارد سعيد “رائد الترجمة العربية إلى الإنجليزية”، وبصفة عامّة يدين أدباء العربيّة لهذا الرجل بالكثير؛ فهو الجسر الذي عَبَرتْ به لغتهم وكتاباتهم إلى الغرب، واعترافًا بهذا يُثمّن نجيب محفوظ جهده وهنا يعترف إلى الغرب، قائلاً “الحقيقة أن دينيس بذل جهدًا لا يُضاهى في ترجمة الأدب العربي الحديث إلى الإنجليزية وترويجه”، وهذا الأمر لم يأتِ من فراغ، بل من إصرار ومثابرة لإتقان اللغة العربية وسياقاتها في بيئاتها المختلفة، وكأنه يستجيب لشروط الجاحظ التي وضعها فيمن تنطبق عليه صفة “ترجمان”، فكما يقول “ولا بدّ للترجمان من أن يكون بيانه في نفس الترجمة، في وزن علمه في نفس المعرفة، وأن يكون أعلم الناس باللغة المنقولة إليها، حتى يكون فيهما سواء وغاية” (الحيوان، ج1، ص75).

بغض النظر عن ترجيح الجاحظ للشخص إذا تمكّن من لغة واحدة منفردة، وحجّته حالة الصراع [أو الديالكتيك بلغة الماركسيين] بين اللغتيْن؛ حيث تجذب إحدى اللغتيْن الأخرى، وتأخذ منها، وتعترض عليها، فإن دينيس جونسون – بتعبير فالتر بنيامين – وَجد في الأدب العربي “قابليته للترجمة” على العكس من آخرين اعتبروا اللغة العربية “لغة ميتة” وبذلك تكون الترجمة – وَفق فالتر بنيامين – إلى حدٍّ ما طريقة مؤقتة للتصالُّح مع غربة اللُّغات عن بعضها، وكسر للكوجيتو “لن تتكلم لغتي إذن لن تعرف أدبي”، فالترجمة هي لساننا لقراءة الآخر.

في الكتاب الصادر حديثًا بعنوان “دينيس جونسون ديفيز: عاشق الأدب العربي”، لإبراهيم أوليحان، عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر، 2020، ثمّة استعادة بل قُل تذكيرًا بجهود الرّجل التي بذلها من أجل خدمة الأدب العربي الحديث، ونقله إلى اللغة الإنجليزية. بالطبع هناك كثيرون سبقوا دينيس في نقل تراث العربيّة على نحو ما فعل مترجمو ألف ليلة وليلة، وكليلة ودمنة المتعددين، لكن تظل لترجمات دينيس شهرتها ومكانتها بما حققته من انتشار وذيوع للأدب العرب الحديث في الغرب، وبالتالي من الصعوبة بمكان غمط حقه أو تجاوز إسهاماته الوفيرة.

يؤمن دينيس بخصوصية الأدب العربي، فيسعى باختياراته المائزة لنصوص سردية إلى “القبض على متخيّل العربي ووجدانه”، مبتغيًّا تحقيق المهمّة الحقيقية للمترجم على نحو ما ذكرها فالتر بنيامين، ممثّلة في القبض على “الأثر المنشود في اللغة المُترجَم إليها، الذي يُحدث فيها صدىً للأصل”. (فالتر بنيامين: مهمّة المترجم، ترجمة كرم نشار، على موقع جمهورية نت).

درس الحياة درس الترجمة

إذا كان الكتاب يَسعى لإبراز جهود هذا المترجم العاشق إلى العربيّة، المُدرِك لأنّ الترجمة هي الجسر الوحيد الممكن للتواصل بين الأمم والشعوب منذ أن غضب الرب لغرور الإنسان فهدم برج بابل، وبلْبَل اللغات، فلم يَعُد أحدٌ يَفهمُ ما يقوله الآخر، فإنه يعتمد بنية تتشكّل – في الأصل – من ثلاث ركائز تحيط بالرجل وتُلِم بتفاصيل حياته (الشخصية والمهنية) من جانب، واشتغاله بالترجمة من جانب ثانٍ؛ أولهما المعايشة الحقيقية، عبر علاقة شخصية جمعت المؤلف معه دامت لسنوات لم تنقطع حتى وفاته، وكذلك عبر شهادات مَن التقوا بدينيس وخبروا تجربته في الترجمة.

وثانيهما، التعويل على تراث الرّجل الذي تركه، وأذاع فيه الكثير من أسرار الترجمة وعلاقته بالأدب العربي، وهو ما تحقّق في كتاب “ذكريات في الترجمة” (الجامعة الأميركية، القاهرة، 2005)، وهو العمل الذي تَتَبَّعَ فيه المسارات التي سَلَكَها في الترجمة منذ اختيار اللُّغة العربيّة للدراسة، وأضاء فيها جوانب من العلاقات الشخصية التي أقامها مع أدباء العرب، عامدًا إلى الكشف عن الانعطافات الأساسية أو المفصليّة التي أسهمت في تشكيل تضاريس هذه الأعمال. وبالمثل يستند المؤلف على عمله القصصي “موسم صيد في بيروت” (المركز القومي للترجمة، 2003) كي يقف على عوالمه المختلفة، والمشترك في نصوصه. أما ثالث هذه الركائز، فهو صوته المباشر من خلال حوارين أنجزهما مؤلف الكتاب معه أثناء إقامته في مراكش.

يبدو الكتاب بهذه البنية أشبه بسيرة غيرية للمترجم، دينيس جونسون ديفيز؛ حيث يستعرض أجزاء من سيرته (عبر لقطات موجزة عن: ميلاده وطفولته وتكوينه، وترحاله)، وترجماته، وحكاياته عن الترجمة، وكذلك حواراته الكاشفة عن مضمرات كثيرة في حياة المترجم، بدءًا من صعوبة العيش بالترجمة، مرورًا بالإهمال الذي يلاقيه المترجم ماديًّا (قلة العائد) ومعنويًّا (حيث اسمه لا يذكر إلا في الصفحة الثانية والثالثة)، وصولاً إلى سياقات الترجمة نفسها، وفي الوقت ذاته يطمح المؤلف إلى تقديم رؤية موجزة، أشبه بنظرة طائر عنه، فيعرض لجوانب مختلفة من إبداعه؛ قصة قصيرة “حلم” وقد صدرت من قبل ضمن مجموعة “موسم صيد في بيروت”، علاوة على مشاهد من حياته في القاهرة ومراكش، مذيّلا هذا بثبت بأعماله الإبداعية أو المترجمة.

يُعَدُّ جونسون صاحبَ أوّل ترجمة إنجليزية للقصة العربيّة في التاريخ الحديث؛ إذْ ترجم عام 1946 مجموعة صغيرة تضمُّ مختارات من أعمال محمود تيمور، ونشرها على نفقته الخاصّة في القاهرة، في وقتٍ لم يكن أحد يعرف فيه شيئًا عن العربيّة، ثمّ توالت ترجماته لتضم قائمة عريضة من الكُتّاب العرب مثل توفيق الحكيم ويحيى حقي، والطيّب صالح ونجيب محفوظ وتوفيق يوسف عوّاد وغسان كنفاني، وسلوى بكر وغيرهم الكثير.

كما يميل المؤلف – قليلاً – إلى التوقّف عند أعماله القصصيّة، لا بغرض تلخيصها، أو حتى استعراض عوالمها، وإنما كي يبحث فيها عن صورة الأجنبي الذي يعيش في بلد عربي. واللافت أن صورة الأجنبي في هذه الأعمال جاءت على عكس شخصية دينيس في الواقع التي لم تشعر بإحساس الغريب أو المَنفِيّ الذي يستعيد الوطن المفقود بالكتابة، فشخصياته القصصية – في الغالب – تبدو مغتربة تشعر بالحنين للموطن الأصلي، فالبلاد – لديهم – أشبه ببلاد عابرة للانتقال ليس أكثر، عكس دينيس الذي كانت القاهرة – له – ملاذًا ومستقرًا.

لم يوطّد دينيس علاقته باللغة العربية عبر الكتابات فقط، وإنما سعى إلى إيجاد صداقات حقيقية، بغية التعرّف إلى جوهر الأدب وإشكالياته وعوالمه الثرية، فأقام علاقة وطيدة بالناقد محمد مندور، ولويس عوض، والأخير عرّفه على الكثير من المثقفين، وقد مثّلت له هذه الصداقات إكراهات شديدة، حيث ألحَّ الكثير منهم عليه بترجمة أعمالهم وهو ما لم يستجب له في كثير من الأحيان، وفي المقابل أفادته هذه الصداقات في دقة الترجمة التي كان يعتبرها فنًا وليس علمًا، وهذا واضح في قدرة المترجم على تحويل النصوص من نظام ثقافي إلى آخر مغاير، دون أن يحدث الخلل أو “الكارثة” بعبارته.

ومن منطلق أن الترجمة فنٌ وليست علمًا، يَعيب جونسون كثرة الهوامش التي يضعها المترجمون، فهو يميل إلى أن يشرح النص نفسه. وإن كان يحترز بعدم قبول تدخُّل المترجم بتحسين أيّ مقطع كتابي، بالإضافة أو الحذف، مع أن هذا الأمر عليه خلاف كثير، فكثير من النصوص عند ترجمتها ازدادت جمالاً عمّا كانت عليه في لغتها الأصليّة، وإنْ كان هو يحكي – في كتاب “ذكريات في الترجمة”- أنّه اتّصل بنجيب محفوظ ليخبره بأنه “سيُضيف كلمتيْن لإحدى القصص التي ترجمها لتصبح أجمل”، وهو استثناء – عن نهج دينيس – يدخل في باب “الخيانة الجميلة” للنص التي يرجّحها البعض في مقابل الوفاء للنص (الأصلي) حتى في أخطائه وفي غموضه. الخلاصة أن ما يعني دينيس هو المحافظة على النّص الأصليّ، وفي الوقت نفسه تقديم “ترجمة مفهومة ومبهجة في آنٍ” (ذكريات الترجمة، ص 69).

استمرّت رحلته مع الترجمة لستة عقود، قدّم خلالها إلى قراء الإنجليزية أكثر من 25 مجلدًا عن العربية (في رواية أخرى أنها وصلت إلى ثمانية وعشرين كتابًا، راجع “ذكرياتي في الترجمة: حياة بين سطور الأدب العربي”، عرض: بيتر كلارك، ترجمة، محمد معتصم محمد علي، مجلة آداب، العدد 41، ديسمبر 2018، ص 117)، شملت الأدب روايةً وشعرًا وقصة، إضافة إلى نصوص ودراسات إسلاميّة، فترجم مع الدكتور عز الدين إبراهيم الأحاديث النبوية “الأربعون النووية، والأربعون القدسية، ومختصر الكلم الطيب”، كما اشتغلا – معًا – في ترجمة معاني القرآن الكريم تحت عنوان “قراءات من القرآن الكريم”، وترجما جزءًا كبيرًا من كتاب “إحياء علوم الدين” للإمام الغزالي، وكتابًا عن طبائع الحيوان عند الإنسان من منظور إخوان الصفاء. كما انشغل خلال سنواته الأخيرة بإنشاء مكتبة قصص للأطفال بالإنجليزية، تمتح من الثقافة العربية الإسلامية “خالد بن الوليد، وصلاج الدين الأيوبي، وعمرو بن العاص، ابن بطوطة، وغيرها من حكايات محلية من مصر والمغرب والخليج، في محاولة لسدّ النقص الكبير الذي كان يراه في هذا الجانب.

لم تكن هذه الرحلة يسيرة، أو خالية من العثرات والإخفاقات فعبر حديثه عن العوائق التي صادفته في رحلة الترجمة، يقدِّم إشكاليات ترجمة الأدب العربي إلى الغرب، وهي تتمثّل في عدم وجود قارئ يهتم بالأدب العربي (وهي التي بدأت تتخفّف نسبيًّا في الوقت الراهن)، وأيضًا عدم وجود داعم مؤسساتي (مالي) ينفق على الترجمة، وهو الأمر الذي يجعل منها محاولة محفوفة بالمخاطر، فمثلا عندما أصدر أول أنطولوجيا بعنوان “القصة العربية الحديثة” (1967)، لم تقم حكومة أو مؤسسة عربية واحدة بشراء نسخة واحدة من الكتاب، فعجزت دار نشر جامعة أكسفورد عن بيع طبعتها المحدّدة. كما ثمة إشكالية أخرى تتمثّل في أنه إذا وجد الناشر، فإنه يفرض كتابات بعينها، وهو ما لا يتماشى مع منهجه بترجمة “ما يحب هو لا ما يريده الغرب”، وهو ما يعنى وقوع المترجم تحت شروط الناشر، ومتطلبات السوق.

لعبت الصُّدْفَة دورًا مهمًّا في وصل دينيس باللغة العربية، وهو الأمر الذي يحرص على تأكيده في كل حواراته، وكتابته، فاللغة العربية هي التي اختارته وهو ما زال في الرابعة عشر من عمره، فبعد خيبته في الدراسة ونفوره من اللغتين اللاتينية واليونانية القديمة، وجد نفسه في مواجهة مع الأب الذي أخرجه من إحدى المدارس بسبب سوء تفاهمه مع الإدارة، وما أن يسأله الأب: ماذا عساه يفعل الآن؟ فأجاب بتلقائة “أودُّ دراسة اللغة العربية”. طبعًا لم يأتِ الاختيار عشوائيًّا، بل ثمّة رواسب من طفولته التي قضاها في وادي حلفا بالسودان، ومع العوائق التي كانت تقف حاجزًا بينهما كعدم وجود معلمين يتحدثون اللغة بلسانها الأصلي، إلّا أنّه أَقبل على المغامرة. لم يكن هذا هو التحدي الوحيد في مسار حياته، ففي إحدى منعطفات حياته سيُطْلب منه أن يلتحق بهيئة الإذاعة البريطانيّة، مع أنه لم يكن يُتقن اللغة العربية، فيقبل ويعمل بها.

طموحات دينيس لم تقف عند هذا القدر بتعلُّم اللُّغة العربيّة، رغبةً في العثور على وظيفة (المجلس البريطاني في القاهرة، ثم في مرحلة لاحقة التدريس في الجامعة)، وإنما كان شاغله الأساسي هو الأدب العربي وتَوْقه لاكتشاف كنوزه وأسراره، بالاقتراب من اللغة العربية الحديثة بعيدًا عن اللُّغة الكلاسيكيّة، التي درس بها عند أساتذة/مستعربين، لم يسبق لهم أن زاروا البلدان العربية، فأسهموا في تحويل العربية “إلى كتاب مغلق”.

خارج المكان

يمكن تلخيص حياة دينيس بأنها رحلة “خارج المكان” لو استعرنا عنوان إدوارد سعيد، فحياته لم تعرف الاستقرار، أو “أُلفة المنازل” بتعبير غاستون باشلار، بل كان دائم التنقُّل والترحَال منذ طفولته، وكأنه يُطبّق مقولة أدورنو “البيت أمرٌ قد مضى وانتهى” تأكيدًا على أن “السكن في مكان واحد قد أضحى اليوم أمرًا مستحيلاً”، فطاف في أصقاع متعدّدة أوروبيّة وعربيّة، ومع أن إنجلترا كانت ملاذه الأخير، إلا أن مصر كانت هي مركز استقراره، فيسهب المؤلف في الحديث عن رحلاته إلى القاهرة والسودان وبيروت، ودبي وإيران وأوغندا والمغرب… إلخ، مازجًا بين حياته المعيشيّة والعمليّة حيث دراسته الحقوق ونفوره من ارتداء قناع جديد بارتداء روب المحاماة وممارسة المهنة، وتأسيسه شركة لخدمات الشرق الأوسط، محصور نشاطها في الترجمة.

حالة الاغتراب أو التنقًّل من مكان إلى آخر التي لازمته وهو صبي، لم تخلق في داخله إحساس المَنفِيّ، بكل أوجاعه، أو حتى الشعور بالشتات وانقسام الهوية، والعيش حياة البَيْن بَين أو حياة البرزخ بين الهُناك (الوطن) والهُنا (الوطن البديل) بل على العكس تمامًا فلم يتبَرم من الغربة، أو يشعر بوطأة الاغتراب، وإنما كان يتعايش أو يتوطن [يتكيّف] مع البلد الذي يعيش فيه، بل يمكن القول إنه حَظِي بـ”مُتَع المَنْفَى” بتعبير تيودور أودورنو (1903 – 1969)، كمتعة الاندهاش، وتدبّر النفس حين تواجه أوضاعًا مُهْتَزة (لاحظ دراسته للحقوق، وعمله بالمحاماة، كتحايل على قلة عائد الترجمة).

في حقيقة الأمر هو يؤمن بأنّ “الرجل الذي يجد في كل تراب وطنه مصدر سعادته ما زال رجلاً مبتدئًا”، لذا فهو ينتمي إلى فئة الرجال الأقوياء حيث “يجد في كلّ ترابٍ وَطنًا”، يشمل بحبه كل الأماكن. دومًا – في ترحاله – يتجه صوبَ الفراغ “الذي هو التجدُّد” وبذلك كانت حياته – كلها – منذورة للتيه “الذي يترجم جيدًا التعدّد الكامن في الشخصية … والازدواجية الطابعة للوجود”. التأثير المُهم الذي نَتَجَ عن الارتحال والتنقل، وربما هو تأثير غير مباشر، تمثّل في ولعه بالقصة القصيرة، والاهتمام بها على حساب الروايات الطويلة، فالقصة هي فن الوحدة والتخلّي والشرود، وهي صفات مُكتسبة من الأماكن الجديدة وتأثيراتها، وأنه دائمًا على سفر.

على الجُمْلة بَقدر ما كان الكتاب مادّة تجميعيّة من مصادر مختلفة، فيها من الجهد الكثير الذي يُثمَّن- لم يتجاوزها بجديد أو مثير عن الشخصيّة محور الكِتاب – إلّا أنّه يُقدّم إلمامة – موجزة – مهمّة للتعرّف على أحد رواد الترجمة من الأدب العربي إلى اللغة الإنجليزية، وإسهاماته في هذا المجال، وهو ما يضعه في بؤرة الاهتمام والدرس النقدي.