رحلة إلى بوندو

وُلد مونغو بارك في العاشر من سبتمبر 1771 لأب مزارع من بلدة “فاولشيلز” قرب منطقة “سيلكيرك”. بعد أن أنهى دراسته للطبِّ في مقاطعة إدنبرة الإنكليزية وهو لم يتجاوز الحادية والعشرين، غادر إنكلترا كمساعد جرَّاح على مَتْن سفينة متَّجهة إلى الهند الشرقية. وعند رجوعه كانت الجمعية الأفريقية في حاجة إلى مستكشف يحلُّ محلَّ الرائد (الميجور) هوتون الذي قضى نحبه. تطوَّع مونغو بارك، وكان حينها في الرابعة والعشرين من العُمُر، لأداء المهمَّة، وقبلت الجمعية تطوُّعه، وفي يوم الثاني والعشرين من مايو/أيَّار 1795 ركب السفينة المتَّجهة صوب سواحل السنغال، حيث وصل إليها في شهر يونيو من العام نفسه. ومن السنغال بدأ بارك أسفاره التي يوثِّقها هذا الكتاب. تغيَّب مونغ بارك عن إنكلترا زُهَاء عامَيْن ونصف العام، إنْ لم يزد، وعاد إلى الوطن قبل أيَّام قليلة من حلول عيد رأس السَّنَة الجديدة في عام 1797. كان عُمُره آنذاك يربو على ستَّة وعشرين سنة. وقد نشرت الجمعية الأفريقية أوَّل طبعة من كتاب أسفاره تحت عنوان “أسفار في أعماق أفريقيا 1795 – 1797 بقلم مونغ بارك” مع ملحق يحوي خرائط توضيحية لأفريقيا من رسم الميجور رينل.

تزوَّج بارك واستقرَّ به المقام في منطقة “بيبلز” حيث كان يمارس مهنة الطبِّ، لكن الحكومة البريطانية أقنعتْهُ بالسفر مجدَّداً. أبحرت السفينة المُقِلَّة له من ميناء “بورتسماوث” الإنكليزي في الثلاثين من يناير عام1805 وقد خطَّط بارك أن يقتفي أثر نهر النيجر إلى حيث منبعه أو أن يقضي نحبه خلال المحاولة، فكان أن لقي حتفه، حيث هاجمه السكَّان الأصليون خلال عبوره مجرى ضيِّقاً من مجاري النهر في منطقة “بوسا”، وقاموا بقتله مع مُرافقيه جميعهم عدا أحد العبيد المصاحبين له. حفظت لنا يوميَّات بارك جانباً من سجلِّ هذه السفرة المميتة، وهو يَختِم بما يشي بأنه سوف يلقى حتفه، وهو السجلُّ الذي نُشر أوَّل مرَّة في العام 1815 تحت عنوان “يوميَّات بعثة إلى أدغال أفريقيا في العام 1805 بقلم مونغو بارك، ومعها وثائق أخرى رسمية وخاصَّة متعلِّقة بالبعثة ذاتها علاوة على تصدير يتضمَّن وقائع حياة السيِّد بارك”.

في الثاني من ديسمبر عام 1795 غادرتُ مقام الاستضافة الكريمة في منزل الدكتور ليدلي. لقد كنتُ محظوظاً، إذ أمدُّوني بخادم زنجي يتكلَّم باللغتَيْن الإنكليزية والماندينغية. كان يُدعَى “جونسون”، وكان من أبناء هذا الجزء من أفريقيا، وكان في شبابه الأوَّل قد أُرسل إلى جامايكا كعبد، ثمَّ أُعتِقَ، وأخذه سيِّده إلى إنكلترا، حيث استقرَّ به المقام هناك لسنوات طويلة، وأخيراً انتهى به المطاف بالعودة إلى موطنه الأصلي. ولمَّا كان جونسون الذي يعمل مترجماً من معارف الدكتور ليدلي، فقد تخيَّره ليرافقني في رحلتي، وقد استأجرتُهُ ليقوم بمهمَّة الترجمة براتب يعادل عشرة قضبان شهريَّاً، يتقاضاها بنفسه، وخمسة قضبان شهريَّاً تتقاضاها زوجته إبَّان غيبته. وعلاوة على ذلك زوَّدني الدكتور ليدلي بصبيٍّ زنجي من خَدَمه يُدعَى “ديمبا”، وهو فتي مَرِحٌ مُفعَمٌ بالنشاط والحيوية، وإضافة إلى معرفته بلغة الماندينغو، فقد كان يتحدَّث لغة “السيراوولي”، وهم أقوام محلِّيُّون (سآتي على ذِكْرهم لاحقاً) يقيمون على ضفاف نهر السنغال. وحَثَّاً له على حُسن التصرُّف والعمل خلال الرحلة وَعَدَهُ الدكتور ليدلي بِعِتْقِهِ عند العودة، إن كانت تقاريري تفيد إخلاصه في الخدمة وتفانيه في الأداء. تزوَّدتُ بحصان خاصٍّ بي (حصان صغير، لكنه كان دابَّة قوية ذات هِمَّة ونشاط دائبَيْن، وقد كلَّفني شراؤه سبعة جنيهات وعشرة شلنات)، علاوة على حمارَيْن خاصَّيْن بالمترجم والخادم. كان متاعي خفيفاً، ويتألَّف أساساً من مُؤن غذائية تكفي يومَيْن، وتشكيلة صغيرة من الخَرَز والبخور والتبغ لمبادلتها بمؤن طازجة كلَّما تقدَّمنا في رحلتنا، وقليل من الغيارات الكَتَّانيَّة، وغير ذلك من المُعَدَّات اللازمة كمِظَلَّة وآلة قياس صغيرة وبُوْصَلَة مغناطيسية وترمومتر إضافة إلى بندقيَّتَيْن لصيد الطيور، وزوج من المسدَّسات وبعض المؤن الأخرى الصغيرة.

وقد عرضت عليَّ مجموعة من السكَّان خدماتها خلال الرحلة، وكان من بينهم رجل (من البِشَارِيِّيْن أو المسلمين) يُدعَى “ماديبو”، وكان متوجِّهاً إلى مملكة “بامبارا” بالإضافة إلى رجلَيْن من تجَّار العبيد من السيراوليِّيْن المسلمين كانا في طريقهما إلى بوندو، وزنجي يُدعَى “تامي” وهو الآخر مسلم، وكان الدكتور ليدلي قد استخدمه بعضاً من السنوات كحدَّاد، وهو عائد الآن إلى موطنه الأصلي بكلِّ ما جمعه من مُدَّخرات خلال عمله. كان هؤلاء الرجال يمشون على أقدامهم طَوَالَ الرحلة بينما تتقدَّمهم حميرهم. ومن هنا فقد حظيتُ بصُحْبَة ستَّة مرافقين، اعتادوا جميعاً أن ينظروا إليَّ باحترام كبير، وكانوا جميعاً يعرفون يقيناً أن عودتهم آمنين سالمين إلى بلاد نهر غامبيا إنما تعتمد على مدى رعايتي لهم. وقد حرص الدكتور ليدلي بشخصه والسيِّدة “أينسلي” حرص الكرماء العطوفين على مصاحبتي في أوَّل يومَيْن بالرحلة، يرافقهم عدد من الخَدَم. وأغلب ظنِّي أنهم حَسِبُوا فيما بينهم وبين أنفسهم أنهم لن يروني مجدَّداً أبداً.

وصلنا إلى “جنيدي” في اليوم نفسه وقد عبرنا نهر خليج “كريك”، وهو رافد من روافد نهر غامبيا، واسترحنا في منزل امرأة سوداء كانت في السابق عشيقة تاجر أبيض يُدعَى “هيوت”، وقد دُعي هذا الرجل بسبب من ذلك وعلى سبيل التمييز باسم “سنيورا”. في المساء خرجنا نتمشَّى قاصدين رؤية قرية قريبة، يملكها أحد تجَّار العبيد ويُدعَى “جيمافو مومادو” وهو الأغنى بين تجَّار غامبيا دون منازع. وجدناه في منزله ومن فَرْط شعوره بالشرف الذي تمثِّله هذه الزيارة بالنسبة إليه، فقد قام بذَبْح عجل صغير في الحال، وقدَّم جزءاً من لحمه في وجبة عشائنا. ومن الجدير بالذِّكْر أن الزنوج لا يتناولون العشاء إلَّا في وقت متأخِّر. وحتَّى نُسرِّي عن أنفسنا بينما يتمُّ إعداد الطعام، فقد وقع الاختيار على واحد من الماندينغو ليحكي بعض القصص التي أمضينا في سماعها ساعات ثلاث بينما كنَّا نُدخِّن لفائف التبغ. كانت تلك القصص شبيهة بعض الشيء بقصص ألف ليلة وليلة، لكنْ، غلب عليها في مجملها طابع الفكاهة المضحكة.

في الساعة الواحدة من بعد ظهر الثالث من ديسمبر ودَّعتُ الدكتور ليدلي والسيِّدة أينسلي وتقدَّمتُ ببطءٍ في الغابات المحيطة. كان قُبَالَتي غابة لا يحدُّها البصر وبلد سكَّانه يجهلون تماماً حياة التحضَّر والمَدَنِيَّة، وأغلبهم يعدُّ البيض مثاراً لحُبِّ الاستطلاع أو هدفاً للسلب والنهب. وقد جال بخاطري عندها أنني قد فارقتُ آخر أوروبي قد تقع عليه عيناي مجدَّداً، وأنني قد تركتُ ورائي للأبد سُبُل الراحة والرفاهية كافَّة التي يكفلها المجتمع المسيحي. ولا شكَّ في أن خواطر كهذه قد ألقت بظلال كئيبة على تفكيري، واستغرقتني هذه الخواطر السوداء فيما أنا ماضٍ في طريقي داخل الغابة لمسافة تقارب أميالاً ثلاثة حتَّى استفقتُ منها على جمهرة من الناس جاؤوا مهرولين، وأوقفوا الحمير، وفهمتُ منهم أنني مضطرٌّ أن أذهب صُحْبَتهم إلى “بيكابا” للوقوف بين يَدَي ملك مملكة “والي” أو أدفع الجمارك لهم. حاولتُ جاهداً أن أُفهِمَهُم أن الغرض من رحلتي ليس تجاريَّاً، وأنه لا يجب أن يتقاضوا منِّي أيّ جمارك، فلستُ تاجر عبيد ولا تاجراً من أيِّ نوع، ولا أرتحل بقصد التربُّح، لكنَّ هذا الجدال كلَّه لم يجْدِ معهم فتيلاً. وقالوا بأن العادة تقضي بأن يقدِّم سائر المسافرين المرتحلين أيَّاً كانت طبيعتهم ومقاصدهم هديةً لملك مملكة “والي”. وإلَّا فلن يسمحوا لي بالمرور والمُضِيِّ قُدُمَاً. ولمَّا كان هذا الجمع منهم يفوقون مرافقيَّ عدداً، ويثيرون جَلَبَة وصَخَبَاً كبيرَيْن، فقد ارتأيتُ أنه من الحصافة أن أُجاريَهم في ما يطلبون، فقدَّمتُ لهم أربعة قضبان من التبغ، ليُدخِّنها الملك، وعندها سمحوا لي بالمرور ومواصلة رحلتي وعند الغروب، بلغنا قرية قرب “كوتاكوندا”، فأمضيْنا ليلتنا هناك.

في صباح الرابع من ديسمبر عبرنا “كوتاكوندا” آخر بلدات مملكة “والي”، وتوقَّفنا قرابة الساعة في قرية صغيرة مجاورة لدَفْع الجمارك لضابط من ضبَّاط ملك آخر، يحكم مملكة تُسمَّى “وولي”. وأمضيْنا الليلة التالية في قرية تُسمَّى “تاباجانغ”. وفي ظهيرة اليوم التالي (الخامس من ديسمبر) بلغنا عاصمة مملكة “وولي” ومقرَّ حُكْم الملك، وتُسمَّى “المدينة”. تحدُّ مملكةُ “والي” مملكةَ “وولي” من جهة الغرب، ويحدُّها نهر غامبيا من جهة الجنوب، ومن الشَّمَال الغربي نهر “والي” الصغير، وبلاد بوندو من ناحية الشَّمَال الشرقي، وبراري “سيمباني” شرقاً.

يَقْطُن مملكة “وولي” شعب الماندينغو ومثلهم في ذلك مثل أغلب قوم الماندينغو في توزُّعهم على طائفتَيْن كبيرتَيْن يضمَّان المسلمين، ويُطلَق عليهم اسم “البِشَارِيِّيْن”، ثمَّ الوثنيِّيْن شاربي الخمور الذين يُطلق عليهم جميعاً بلا استثناء اسم الكفَّار. ولمَّا كان الوثنيون يشكِّلون الأغلبية الكاسحة من السكَّان، فقد آلت إليهم مقاليد الحُكْم. صحيح أن الحكومة الوثنية تستشير وجهاء البِشَارِيِّيْن المسلمين بين حين وآخر في أمور تكتسي أهمِّيَّة كبرى، لكن المسلمين جميعهم ليس لهم الحقُّ في المشاركة في السلطة التنفيذية التي تحتكرها جماعة “المانسا” أو أصحاب السيادة، ولا يشاركهم فيها سوى كبار ضبَّاط الدولة. ومن بين هؤلاء يأتي على رأس الترتيب المرشَّح لوراثة العرش، ويُطلَق عليه اسم “الفاربانا”، يليه مرتبة القادة حكَّام المقاطعات، والذين يُطلَق عليهم المسمَّى المحلِّيّ “الكيموس”. ويلي ذلك في مراتب المملكة فريقان كبيران يتمثَّلان في الأحرار والعبيد، وينتمي تجَّار العبيد إلى الفريق الأوَّل. وهم الذين أتينا على ذِكْرهم مِرَارَاً في الصفحات السابقة، والذين يحظون من بين الفئات جميعها بالمكانة الرفيعة. لكنْ، وعلى العموم يتمتَّع كبار السنِّ في الطبقات كلِّها بسلطة كبيرة واحترام أكبر.

عند وفاة عاهل البلاد يتولَّى ابنه الأكبر (إن كان بلغ سنُّ الرشد) عرش الحُكْم. وإن لم يكن ثمَّة ولد للملك المتوفَّى أو كان ابنه دون سنِّ الرشد، يتمُّ عقد اجتماع لعلية القوم، يتمُّ خلاله تسمية أقرب أقرباء الملك المتوفَّى رأساً للحُكْم لا كوصيٍّ على العرش، ولا كوصيٍّ على الابن القاصر، ولكنْ، بصلاحياته كافَّة كملك مع إسقاط حقِّ مَنْ هم أصغر سنَّاً. وفي سياق متَّصل تتحمَّل الحكومة النفقات العامَّة بجَمْع الضرائب الموسمية من الشعب، والقيام بفرض الجمارك على السلع التي تمرُّ عبر البلاد. على سبيل المثال يقوم الرحَّالة العابرون غامبيا صوب أعماق البلاد بدَفْع الجمارك على صورة بضائع أوروبية. أمَّا عند العودة، فإنهم يدفعونها على صورة مصنوعات حديدية و”شيتولو”. وتُدفَع الضرائب مِرَارَاً وتَكْرَارَاً في كلِّ بلدة يَعبُرُها الرحَّالة.

وصلتُ الآن إلى عاصمة المملكة، وهم يطلقون عليها اسم “المدينة”، وتمتدُّ على مساحة كبيرة من الأرض، ويتراوح عدد منازلها ما بين ثمانمئة إلى ألف منزل. وقد قام السكَّان وَفْقَاً لتقليد أفريقي شائع ببناء حائط طيني مرتفع حولها لحمايتها من أيِّ هجوم أو عدوان علاوة على إقامة سياج من أوتاد خشبية مُدبَّبة وأَجَمَات من الطوب. لكن الحوائط أُهمِلَت، ودأبت الزوجات اللواتي يعبثنَ بكلِّ شيء استطلاعاً وفضولاً أن ينتزعنَ أوتاد السياج الخشبية، ويجعلنَ منها حطباً للوقود، ما جعل السياج يبدو في حالة مُزرية. وهناك أقمتُ في منزل أحد أقارب الملك المقرَّبين، وهو الذي أَفهَمَنِي أنه ليس من اللائق إطلاقاً أن أُصافح الملك عند دخولي عليه ووقوفي بين يَدَيْه، إذ قال لي “هذا أمر غير مألوف وغير مسموح للغرباء التصرُّف بهذه البساطة ورَفْع للتكليف”.

ولمَّا أُنهيَتْ إليَّ التعليمات والتوجيهات كافَّة، ذهبتُ في فترة ما بعد الظهيرة لأُقدِّم آيات التقدير والاحترام بين يَدَي الملك “جاتا”، وأسأله الإذن بالمرور عبر أراضيه إلى منطقة “بوندو”. لم يكن الملك “جاتا” الذي رأيتُهُ رأي العين إلَّا ذلك الشيخ الوقور المهاب الذي سبق للميجور “هوتون” أن ذَكَرَهُ ووَصَفَهُ لي دون نَقْص أو زيادة. وحين دخلتُ عليه وجدتُهُ جالساً فوق حصيرة قُبَالَة باب كوخه، وكان ثمَّة عدد من النساء والرجال على جانبَيْه يُغنُّون ويُصفِّقون. حَيَّيتُهُ بكلِّ احترام، وأخبرتُهُ بالغرض من زيارتي، فكان ردُّه كريماً وَدُودَاً، إذ قال بأنه لن يكتفيَ بالسماح لي بالمرور عبر أراضيه، ولكنه سيُصلِّي من أجل سلامتي. وكَرَدِّ فعل لسماحة الملك وفضله الزائد ما كان من أحد مرافقيّ إلَّا شرع في الغناء أو لنقل أنه أخذ يصيح بأعلى صوته مردِّداً أُغنيَّة عربية الكلمات، وعند كلِّ فاصل كان الملك وسائر الحضور يَلْطِمُون جباههم بأيديهم، ويهتفون بوقار مؤثِّر “آمين، آمين”. وقد أخبرني الملك بعدئذ بأن عليَّ أن أتَّخذ دليلاً لي في اليوم التالي يقوم بتوجيهي لبلوغ حدود مملكته بسلام وأمان. ثمَّ غادرتُ مقرَّ الملك، وفي المساء أرسلتُ للملك تصريحاً بموجبه يمكنه الحصول على ثلاثة جالونات من شراب الرُّم في مقابل تزويدي بكمِّيَّة كبيرة من المؤن.

في الصباح الباكر من يوم السادس من ديسمبر، ذهبتُ إلى الملك مجدَّداً لأعرف ما إن كان الدليل مُستعدَّاً. وجدتُ جلالته جالساً فوق جِلْد ثور، يَستدفِئُ به، وأمامه نار شديدة الأُوار، لأن الأفريقيِّيْن يتحسَّسون من أيِّ تقلُّبات في حرارة الهواء مهما كانت ضئيلة، ويشتكون، في كثير من الأحيان، من البرد، في الوقت الذي يعاني فيه أيُّ أوروبي الأَمَرَّيْن جرَّاء الحرارة السائدة. استقبلني الملك بهيئة ودودة باشَّة، وأخذ يتلطَّف معي مُناشِداً إيَّاي التراجع عن عزمي السفر في أعماق المنطقة مردِّداً على سمعي كيف أن الميجور “هوتون” قد قُتل خلال سفره، وأنني إن حذوتُ حَذْوَهُ، فسألقى المصير ذاته. وقال لي الملك إن عليَّ ألَّا أساوي بين أهالي البلدان الشرقية وشعوب مملكة “وولي”، لأن الأخيرين اعتادوا معاملة البيض الأوروبيِّيْن باحترام وتقدير، في حين أن سكَّان المنطقة الشرقية لم يتعاملوا مطلقاً مع البيض، وسوف يقتلونني حتماً. شكرتُ الملك على أحاسيسه الطيِّبة وروحه الإنسانية، لكنني أخبرتُهُ بأنني قد تدبَّرتُ الأمر، وعزمتُ على المُضِيِّ قُدُمَاً واضعاً في حُسْبَانِي المحاذير والمخاطر كافَّة. هزَّ الملك رأسه، وأقلع عن محاولة إقناعي بالعدول عن الرحلة، وأخبرني بأن الدليل سيكون مستعدَّاً بعد الظهر.

حوالي الساعة الثانية من بعد الظهر حضر الدليل، فمضيتُ لأُلقي تحية الوداع الأخير على الملك الشيخ الطيِّب. وخلال ثلاث ساعات بلغنا “كونجور” وهي قرية صغيرة حيث قرَّرنا تمضية الليل هناك. في “كونجور” قمتُ بمقايضة خَرُوف سمين ببعض الخَرَز، وقام صحبي من طائفة السيراوولي بذَبْحه وَفْقَاً لآداب الذبح كلِّها في ديانتهم. وتمَّ تقديم بعض لحمه على العشاء، ثمَّ وقعت مُشَادَّة بين أحد السيراووليِّيْن الزنوج وجونسون مترجمي الخاصّ حول قرون الخَرُوف. فقد ادَّعى الأوَّل استحقاقه قرنَي الخَرُوف، لأنه مَنْ قام بذَبْحه، لكن جونسون (مترجمي الخاصّ) نازعه هذا الحقّ، فأنهيتُ النزاع بأن أعطيتُ كلَّ واحد منهما قرناً. سردتُ هذه الواقعة التافهة، لأنها كانت تمهيداً وتفسيراً لِمَا تلاها، فقد توصَّلتُ بالبحث والتحرِّي إلى أن هذه القرون ذات قيمة عظيمة، لأنها يمكن تحويلها بسهولة إلى أحراز محمولة أو علب لحفظ التعاويذ والتمائم وتأمينها التي يُطلَق عليها اسم أحجبة، والتي لا ينفكُّ الزنوج عن تقلُّدها على الدوام.

إن هذه الأحجبة هي أدعية أو بالأحرى عبارات قرآنية، يقوم رجال الدِّيْن المسلمون بكتابتها فوق قُصَاصَات من الورق، ويبيعونها للأهالي السُّذَّج الذين يؤمنون بأنها ذات نفع خارق، وأنها جلَّابة للخير طاردة للشرِّ. بعض الزنوج يتقلَّدونها اتِّقاءً لِلَدْغ الحَيَّات وعضَّات القواطير المائية، وهنا لا يفوتني أن أُنبِّه إلى أن هذه الأحجبة تُغلَّف عادة بجِلْد الحَيَّات والقواطير، ويتمُّ لفُّها ورَبطْها حول كاحل الساق. وثمَّة آخرون يلجؤون لها وقت الحروب لتحميَهم من أسلحة الأعادي. لكن نفعها الأعمَّ هو في المحافظة على الجسم من المرض وقاية من أيِّ جوع وعطش وعلاجاً من الأمراض واسترضاءً للقوى الروحية الخارقة كلَّما ألمَّت بحامليها صروف الحياة وابتلاءاتها [1].

ومن ثمَّ يستحيل علينا ألَّا يأخذنا الإعجاب بهذا الانتشار العجيب للخرافات، وهذا الإيمان بالخوارق لأنه وعلى الرَّغْم من أن أغلب الزنوج كانوا من الوثنيِّيْن الرافضين للديانة الإسلامية، فإنني لم أصادف رجلاً مؤمناً كان أم كافراً إلَّا ولاحظتُ أنه يؤمن إيماناً أعمى بهذه التعاويذ والتمائم. ومن الحقِّ أن أقول إن سائر الأهالي في هذا الجزء من أفريقيا يعدُّون فنَّ الكتابة فنَّاً أقرب إلى السِّحْر، وهم لا يُؤسِّسون ذلك الاعتقاد على القرآن والسُّنَّة المحمَّدية، ولكنْ، على فنون السَّحَرَة. وسوف يتَّضح فيما بعد كيف أنني كنتُ محظوظاً للغاية عندما كان اليأس والقنوط يأخذان بخناقي، فأسارع إلى النظر بعين الاعتبار إلى إيمان هؤلاء السُّذَّج البسطاء بتلك الخرافات والخزعبلات. في السابع من ديسمبر غادرتُ كونجور، وأمضيتُ الليل في قرية “مللا” أو “ماللينغ”. وفي اليوم الثامن قرب الظهيرة وصلتُ إلى بلدة كبيرة تُسمَّى “كولور”. وفي الحقيقة تقع بلدة “كولور” على مقربة من مدخل تحوطه الأشجار. لاحظتُ عند المدخل أن ثمَّة رداءً تنكُّريَّاً معلَّقاً فوق أغصان شجرة.

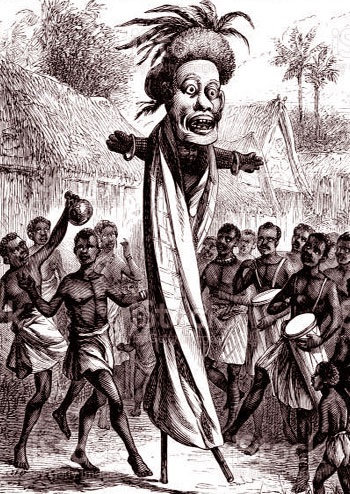

وكان الرداء مصنوعاً من لِحَاء الشجر، وهو رداء علمتُ بالبحث والتقصِّي أنه يخصُّ كائناً خرافيَّاً يُدعَى البُعبُع أو “مامبو جمبو” [2]. وهذا الكائن المخيف تعرفه بلدات الماندينغو كلُّها، وغالباً ما يستخدمه الرجال الوثنيون في إخضاع نسائهم لإرادتهم، حيث إن الكفَّار الوثنيِّيْن لا يُحرِّمون تعدُّد الزوجات. وهم يتزوَّجون النساء بغير قيد أو حصر، فكلُّ رجلُّ منهم يتزوَّج قَدْر ما يشاء من النساء. وكما هو الحال في مثل هذه الظروف، فإن النساء سرعان ما يَدِبُّ بينهنَّ الشقاق والخلاف، وأحياناً يبلغ بينهنَّ الصراع مبلغاً، يستحيل معه الحفاظ على السلام العائلي داخل منزل الزوجية. في مثل هذه الظروف لا مناص من تدخُّل البُعبُع “مامبو جمبو”، ويكون تدخُّله هو الفيصل في حَلِّ النزاع.

إن قاضي العدل وهو من الغرباء (والذي لا يخرج عن أن يكون هو الزوج نفسه أو شخصاً آخر، تمَّ الإيعاز له من طرف الزوج)، حيث يتنكَّر في ثياب البُعبُع التي سبق لي الحديث عنها، وتكون له صلاحيَّات السلطة العمومية، ويُعلن عن موعد حضوره المرتقب (عندما تقتضي الظروف ذلك) وتصدر عنه صرخات مُدوِّية مُفزِعة، وهو لا يزال داخل الغابة بالقرب من البلدة. وعندما يدخل الليل يشرع البُعبُع في أداء حركات صامتة إيمائية، وعندما يسود الظلام، يدخل البلدة ويتقدَّم نحو المنصة العامَّة التي يتجمَّع عندها السكَّان كلُّهم في الحال.

حان التاسع من ديسمبر، وكان تأمين الماء صعباً في أثناء السفر على الطريق، فقد كنَّا نسافر على هيئة بعثة كبيرة حتَّى بلغنا “تامباكوندا”، وغادرناها مبكِّرين في الصباح التالي، وفي العاشر من ديسمبر، وصلنا “كونياكاري” مساءً، وهي بلدة تمثِّل من حيث الأهمِّيَّة ما تمثِّله بلدة “كولور”. ونحو ظُهْر الحادي عشر من ديسمبر، وصلنا إلى بلدة كوجور، وهي بلدة حدودية داخل نطاق مملكة وولي جهة بوندو، تفصلها برِّيَّة قاحلة، يقطعها المرتحلون في يومَيْن كاملَيْن.

كان على الدليل الذي زوَّدني به ملك “وولي” أن يعود الآن من حيث جاء، فأهديتُهُ بعض الكَهْرَمَان لقاء ما تجشَّمه من مشقَّة، ولمَّا كنتُ قد علمتُ بأن من الصعب التزوُّد بالماء في كلِّ وقت وحين عبور البرِّيَّة القاحلة فقد تحرَّيتُ عن رجال، يمكنهم القيام بالعملَيْن معاً كأدلَّاء طريق، وحمَّالي مياه خلال عبورنا تلك البرِّيَّة. وقد كان أن تقدَّم ثلاثة من الزنوج من صيَّادي الأفيال لأداء هذه المهامّ، فوافقتُ على انضمامهم للقافلة، ودفعتُ لكلِّ واحد منهم ثلاثة قضبان مقدَّماً، ولمَّا كان اليوم قد انصرم تقريباً، فقد قرَّرتُ أن أقضي الليل في مقامي هذا.

تلقَّاني أهل “كوجور” بمزيج من الفضول والتوقير، بالرَّغْم من أن غالبيَّتهم لم تألف رؤية أيِّ أوروبيِّيْن (كونهم لا يغشون البلدان على ضفاف نهر غامبيا إلَّا لِمَامَاً). وفي المساء، دُعيتُ لحضور مباراة مصارعة فوق منصَّة المناسبات في البلدة. وهذا الاستعراض الرياضي جِدّ شائع في بلاد الماندينغو كافَّة. تحلَّق الجمهور على هيئة دائرة مفسحين المجال للمتصارعَيْن الشابَّيْن القويَّيْن المتوقِّدَيْن حماسة ونشاطاً ورغبةً في المنافسة واللذَيْن أَلِفا، فيما أحسب، المشاركة في هذه الرياضة منذ نعومة أظافرهما. تجرَّد الشابَّان من ملابسهما ما خلا سروالَيْهما ومُسح بدناهما بالزيت، وخلاصة نبات الشِّيَا، ثمَّ شرع المصارعان المتنافسان في الاقتراب من بعضَيْهما مشياً على أربع (القدمَيْن واليَدَيْن) متفادِيَيْن هجوم أيٍّ منهما على منافسه، وبين حين وآخر كان أحدهما يمدُّ يده يناوش بها منافسه حتَّى يقع في الفخِّ ويندفع إلى الأمام، فيتمكَّن المهاجم من القبض على ركبة المدافع. كانت المنافسة على أشدِّها في تلك الآونة، وأظهر المتنافسان براعة وتدبُّراً عظيمَيْن، لكن المنافسة حُسِمَت لصالح الأقوى، وأخال أن نفراً معدوداً من الأوربيِّيْن بمقدوره أن ينازل ذلك المصارع المنتصر. وعلينا ألَّا نغفل عن عنصر هامٍّ في هذه المنافسات أَلَا وهو إيقاع الطبول الذي صاحب المباراة من أوَّلها، فكان يُحمِّس المتنافسَيْن، ويضبط إيقاع تحرُّكاتهما إلى حَدٍّ بعيد.

خلال المساء قُدِّم لي على سبيل الضيافة الخفيفة شراب مرطِّب، مذاقه أقرب ما يكون إلى الجعة (البيرة) المركَّزة في إنكلترا (وكان مذاقه طيِّباً للغاية)، ما حدا بي للاستفسار عن مكوِّناته، وعلمتُ، ويا لدهشتي، أنه مُستخلَص من الذُّرَة التي تمَّ نَقْعُهَا وتخميرها مثلما يُخمَّر الشعير عندنا في بريطانيا العظمى. وقد استُخدم في إنتاج هذه الجعة الأفريقية بدلاً من نبات الجُنْجُل جوهر نباتي ذو مرارة مُستحبَّة، نسيتُ اسمه، إلَّا أن الذُّرَة التي تُستخلَص منها هذه الفَسِيْلَة هي المعروفة عند دارسي علم النبات باسم “هولكوس سبيكاتوس”.

في الصباح الباكر من اليوم الثاني عشر من ديسمبر اكتشفتُ أن أحد صيَّادي الفِيَلَة قد هرب ومعه المال الذي نقدتُهُ إيَّاه كجزء من الأجرة، وحتَّى لا يحذو الصيَّادون الآخرون حَذْوَهُ، طلبتُ منهم في التَّوِّ ملء جِرَارهم بالماء. وعندما ظهرتِ الشمس في الأُفق دخلنا البرِّيَّة الفاصلة بين مملكَتَي وولي وبوندو. ثمَّ واصلْنا رحلتنا دون توقُّف حتَّى وقت الظهيرة، حيث صادفتْنا شجرة ضخمة يُطلق عليها الأهالي اسم “نيما تابا”. وهذه الشجرة ذات منظر فريد تُزيِّنها خِرَق لا حصر لها من ثياب، سبق أن ربطها عابرو البرِّيَّة في أوقات مختلفة بفروع الشجرة ربَّما كان ذلك في مبدأ أمره إعلاناً للمسافرين بأن ثمَّة مياهاً قريبة من الشجرة، ثمَّ صار تعليق الخِرَق على هذا النحو، وبسطوة العادة والتَّكرار أمراً يفرض نفسه على المسافرين كما لو كان فريضة من نوع ما، فلا يمكن أن يمرَّ أحد بالشجرة إلَّا ويُعلِّق بفروعها خِرقة ثياب ما.

وقد حذوتُ حذو السابقين، فقمتُ بتعليق قطعة ثياب جميلة فوق أحد غصون الشجرة، وقد أبلغوني بأن ثمَّة بئراً أو بركة ماء على مقربة منَّا، فأمرتُ الزنوج أن يُنزِلوا الأمتعة من فوق ظهور الحمير حتَّى يتسنَّى لنا تقديم الذُّرَة لها بينما نستمتع نحن بوليمة من الطعام الذي جلبناه معنا. وفي الوقت نفسه، أرسلتُ أحد الصيَّادين ليتفقَّد موضع البئر، وعزمتُ على أن أمضيَ الليلة هنا إن كان الماء حاضراً يمكن الحصول عليه. عثر الصيَّاد على بركة ماء، لكن الماء كان طينيَّاً شديد اللزوجة، واكتشف الزنجي بالقرب من البئر آثار نار حديثة العهد وبقايا مؤن متناثرة، ما يعني أن ثمَّة مَنْ غشي المكان مؤخَّراً، إمَّا من المسافرين أو رجال العصابات. وقد رجحت هواجس مرافقيّ ومخاوفهم أنهم كانوا من النوع الثاني، وأن ثمَّة ما هو أدهى من ذلك أَلَا وهو يقينهم بأن ثمَّة لصوصاً متوارين هنا أو هناك ينتظرون فرصة سانحة لمهاجمتنا والانقضاض علينا، ما دفعني لتغيير خطَّتي بقضاء الليلة في هذا الموضع، وواصلنا المسير بحثاً عن بئر أو بركة ماء أخرى، حيث أكَّد لي مرافقيّ أننا بالغوها يقيناً قبل حلول المساء.

بناء على ذلك، غادرنا المكان، لكنْ، لم نتمكَّن من الوصول إلى موضع الماء قبل الثامنة ليلاً، ولمَّا كان التعب والإنهاك قد نالا منَّا بعد يوم طويل مُرهِق، فقد أضرمْنا ناراً كبيرة، ورقدنا تحيط بنا الماشية والدوابّ على أرض جرداء، وتحسُّباً لانطلاق رصاصة من أيِّ أَجَمَة قريبة، فقد اتَّفق الزنوج على مناوبة الحراسة طَوَالَ الليل تحرُّزاً من أيِّ هجوم مفاجئ.

لم أكن أتوقَّع أن يصبح الخطر، أيُّ خطر مهما كان، مُحدِقاً ومخيفاً لدرجة يتعذَّر معها مواجهته، لكن الزنوج المرافقين لي كانوا على يقين ولأسباب أجهلها بخطر مهاجمة قطَّاع الطُّرُق لنا. ومن ثمَّ، وبمجرَّد انبلاج الفجر قمنا بملء القِرَب والقَرْعَات بماء البركة، وانطلقنا صوب “طاليكا” أوَّل مدينة من مُدُن “بوندو”، فبلغناها في نحو الحادية عشرة ظهراً من اليوم الثالث عشر من ديسمبر.

الهوامش:

[1] أعتقد أن ثمَّة تعاويذ وتمائم من هذا القبيل تحمل أسماء دوميني وغريغري وفيتيش وما شابه ذلك كانت شائعة في أنحاء أفريقيا كلِّها.

[2] Mumbo Jumbo.