سالار عبده.. أن تكون في أميركا

وهو كاتب تراه يتأمل الأشياء والأشخاص أكثر مما يتحدث. يدرّس الكتابة الخلاقة في نيويورك؛ وفي شوارع طهران، حين يأتي إليها بين فترة وأخرى، يتردد راكبا دراجته النارية الأليفة، بمظهر لا يوحي بأي شيء سوى أنه الرجل الذي يفعل ما يحبّ دون اكتراث بأقوال الآخرين، ونادرا ما يقول شيئا عن نفسه. سمح ومتواضع جدا، وأناني معا؛ وواضح وغامض في الوقت ذاته.

يحبّ ويكره بوضوح وصراحة. يملّ الأحاديث التي يراها ترّهات، فكثيرا ما يحدث أن يكون في سهرة، وخلال حديث أو نقاش طويل، يتقدّم ليتمتم “أنا ذاهب”، ويغادر. ليس عابرا في الحياة من موقع إلى آخر، بل متسلّل إلى موقع ما ومنسحب منه بهدوء، تاركا نفسه هناك وحاملا في ذاكرته ووجدانه ما يشاء.

يهمّه، وخلافا للكثير من الكتاب في إيران وفي بلداننا الأخرى، ما يحدث حوله للناس في المنطقة، ويظهر ذلك في كتاباته التي يمتد أفقها ليشمل ما حدث ويحدث في العراق وسوريا وحتى الأندلس في التاريخ البعيد.

عاشق للغة والثقافة العربيتين والعرب، ولذلك مساءاتنا في طهران حين يزورها، مزينة بالأغاني العربية والأحاديث عن الكتاب والشعراء العرب. يكنّ احتراما وحبّا جمّا للناس الحقيقيين، دون النظر إلى مهَنِهم، فدائرة علاقاته وصداقاته تشمل الكاتب والفنان، ومصلح الدراجات ورجل الإطفاء معا.

هذه الصفات الأصيلة بالإضافة إلى أخريات غيرها تشكل شخصية سالار عبده الذي يشكّل بدوره علامة فارقة بين الكتاب الإيرانيين. فهو إيراني، لكنه يكتب بالإنكليزية، ويحب العربية. معروف ومحترم عبر أعماله ونشاطاته لدى الوسط الأدبي والفني في إيران، وكما لاحظت خلال السنوات الأخيرة فهو يبدو مهتما بأعمال الكتّاب الإيرانيين يطلع على أعمالهم، ويبدي رأيه. كما أنه يحظى بمكانة جيدة في أميركا والغرب ككاتب للرواية والقصة القصيرة، وبالتالي فهو يلعب دورا في التعريف بالأدب الإيراني الجديد.

ولد سالار عبده عام 1965 في طهران. عاش بعضا من طفولته في بريطانيا، وحين كان في الرابعة عشرة من عمره أي إثر الثورة الإسلامية اضطرت عائلته لمغادرة إيران باتجاه أميركا. فقد كان أبوه رجلا ذائع الصيت في إيران؛ مؤسسا لنادي “برسبوليس″ الرياضي حتى اليوم، وبطلا في الملاكمة، ومديرا لاتحاد الملاكمة الإيراني لفترة ما، ورئيسا للشؤون الرياضية في الجيش الأميركي في واشنطن منذ 1974 حتى 1976، وثم مديرا لاتحاد كرة اليد في واشنطن أيضا. وكان أخوه رضا عبده (1963-1995) مسرحيا طليعيا ومعروفا، يقام هذه الأيام معرض خاص به في متحف “Moma” في نيويورك.

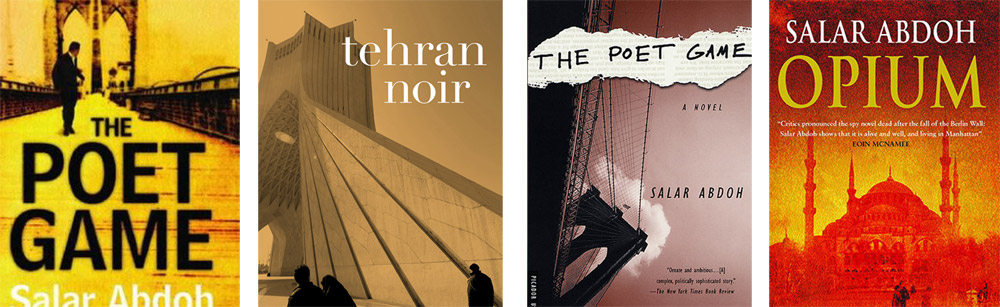

صدرت لسالار عبده حتى الآن الروايات التالية: Poet Game (2000), Opium (2004), Tehran At Twilight (2014), كما أنه حرّر وترجم أنطولوجيا Tehran Noir (2014)، الكتاب الذي ضم قصصا من مختلف الكتاب في إيران كتبت في الأدب البوليسي وصدر الكتاب ضمن سلسلة تضم كتبا من حول العالم.

وإلى جانب الكتابة، يدرّس سالار الكتابة الخلاقة في City College of New York التابع لمدينة نيويورك الجامعية، ويدير برنامج الدراسات العليا للكتابة الخلاقة هناك. وسبق له أن درَسَ في فرع دراسات الشرق الأوسط في جامعة بركلي U.C. Berkeley.

الجديد: من الطبيعي أن يكون السؤال الأول الذي يوجه إليك هو أنك إيراني لكنك تكتب بالإنكليزية دون الفارسية، كيف تم ذلك؟

سالار: أنا خرجت من إيران في سن مبكرة تقريبا. في الثانية عشرة. قضيت سنتين أو ثلاثا في بريطانيا، ومنها رحلت إلى أميركا. ولذلك كانت الكتابة بالإنكليزية أمرا طبيعيا بالنسبة لي؛ ومازال. حين التحقت بالجامعة، يمكن القول إن فارسيتي كانت قد ضعفت، إلا أنني عدت من هناك إلى الفارسية، وبمرور الوقت استطعت إتقان الاثنتين على مستوى واحد.

ثمة ميزات للإنكليزية لا تمتلكها الفارسية. الأولى أنها لغة العالم الرئيسية -سواء إن كان هذا الأمر جيدا أم لا-؛ والميزة الثانية هي أنها تصلح جدا للكتابة النثرية. لديها الكثير من المفردات، فتكاد لا تنقصك مفردة وأنت تكتب. وفي النهاية هدفي الأقصى هو -وإن كان هناك ما يسعفنا من سنوات العمر- أن أكتب بعض الأعمال ذات يوم، وبعد عشر سنوات، بالفارسية، ثم أترجمها شخصيا إلى الإنكليزية.

الجديد: وهل هناك كتاب إيرانيون آخرون يكتبون بالإنكليزية في أميركا وفي بلدان أخرى؟ وأين مكانتهم هناك؟

سالار: يزداد عدد الإيرانيين الذين يكتبون بالإنكليزية في أميركا. أما مكانتهم فهي غريبة نوعا ما. إن كان الموضوع صورة سوداوية عن إيران، فيكون الاهتمام بهم أكبر. ولكن الأميركان، عموما، لا يعيرون اهتماما للمواضيع التي لا تتعلق بهم، ولا تخصّهم، وإن فعلوا، فمن أجل اعتبارات ثانوية.

الجديد: كما نعرف ورغم حياتك التي قُضي كثير منها بين بريطانيا وأميركا، والغرب عموما، لماذا تتركز كتابات سالار عبده وأحداث رواياته على الشرق الأوسط؟ أهي مسألة انتماء أم حنين أم ماذا؟

سالار: الحقيقة أن العيش في مكان شاسع مثل أميركا يستطيع وخلافا لما يظن الناس، أن يزري بالشخص ويحقره. لدي صديق عزيز وهو كاتب من أميركا اللاتينية، يقول لي دائما: سالار، العيش والعمل هنا، يشبه أن تكون فقاعة وسط المحيط. وكتبنا أيضا هي كذلك. وفي مكان مثل هذا، من أجل أن تبقى على قيد الحياة في أقل تقدير، عليك أن تجد ركنا لنفسك، وإلا سوف تتحطم. وبالنسبة لي، كان الخيار الأكثر طبيعيا هو العالم الذي أتيت منه وأعرفه جيدا. هذا من جانب؛ ومن جانب آخر، إن إيران، والشرق الأوسط، وفي الحقيقة، الجغرافيا التي تبدأ من آسيا الوسطى، وربما يمكن القول إنها تمتد وتنتهي في المغرب، هي قضيتي. أنا أفكر دائما بهذه الجغرافيا وهذه المنطقة-الدنيا الكلاسيكية المكونة من العالم العربي، وإيران، وتركيا، والهند، قبل أن أفكر ببريطانيا وغيرها. عندما أذهب إلى بقال فلسطيني لاشتري الحليب، أشعر وكأني قد ذهبت إلى رأس الشارع في طهران. وكذلك حين أشتري سندويتشة من شخص سوري. هذه الأمور يفعلها القلب، ولا حيلة في ذلك. هذه الجغرافيا وأشخاصها، هم أشخاصي أنا. حين أسير في “مدينة الصدر” في بغداد، رغم كل الصعوبات والنواقص التي مازالت تعاني منها، قلبي مسرور أكثر من سيري في أي مدينة جميلة كالدمية في الغرب. عندما أواجه على درجات العمارة التي أسكن فيها أطفال الجيران اليمنيين، يكون شعوري مختلفا بالنسبة إليهم. أشعر أنهم أطفالي، وعلي الاعتناء بهم. عندما سجل محمد صلاح ذلك الهدف الأخير، كي تتأهل مصر لكأس العالم بعد ثمانية وعشرين عاما من الغياب، كنت أصرخ مع المعلق المصري لحظة بلحظة. فلاشعوريا أتجه عند الكتابة نحو العالم والجغرافيا التي تأسر قلبين رغم كل متاعبها وإحباطاتها.

الجديد: ومن الإنكليزية والفارسية، ذهبت نحو الفرنسية والإسبانية، ومؤخرا العربية؛ ما هذا الشغف باللغات؟ ولماذا العربية تحديدا؟ ماذا تعني لك هذه اللغة؟

سالار: يمكنني القول إنني لا أتقن الفرنسية والإسبانية، لكنني علّمت نفسي إياهما إلى درجة أستطيع أن أقرأ نصا كُتب بهما، بمساعدة المعجم وببذل الجهد. كلاهما لغتان عالميتان مهمتان، وخصوصا، إن الإسبانية هي اللغة الثانية لأميركا. لا سيما في مكان كالحارة التي أسكن فيها في نيويورك، إذ يكوّن معظم سكّانها المتحدثون بالإسبانية. لا أحب أن أذهب لشراء الأناناس والأفوكادو من الرجل أو المرأة الكادحين المكسيكيين على جانب الشارع، ولا أستطيع أن أتحدث معهما كلمتين بلغتهما. هذا نوع من الاحترام الإنساني، والذي لا يعرفه معظم الأميركان للأسف، فيتوقعون أن يركع كل الناس أمامهم، وأن يتحدثوا معهم بلغتهم أي الإنكليزية وحسب.

أما العربية، فقبل سنوات عندما التحقت بالجامعة لأتعلم الفارسية من جديد، وأدرس دراسات الشرق الأوسط، أول ما عرفتُ كان: إن الذي يعرف الفارسية ويظنّها لغة غنية، دون أن يعرف العربية، فهو شخص متوهم. وهذا ما هو عليه معظم الإيرانيين، للأسف. ومن أجل ذلك، كنت لسنتين أحضر صف العربية خمسة أيام في الأسبوع وعلى رأس الساعة الثامنة صباحا. أنهكني ذلك! وبعد سنتين من العربية الفصحى وجدت أنني لا أستطيع الدردشة مع أحد حتى بجملة واحدة. ثم إن نحو العربية كان صعبا جدا، فتركت الأمر، إلا أن العربية أصبحت قضية بالنسبة لي طيلة السنوات اللاحقة، وطالما كنت أشعر بالذنب لأنني تركتها. إيقاع اللغة العربية، دوران المفردات فيها، وكأنك تواجه لعبة بهلوانية؛ أجمل بهلوانية في العالم. كأنها حبيبة تتزحلق من يدك وتتملص! جلالة هذه اللغة تحولت إلى أسطورة لدي، بالإضافة إلى ما كتب بها عبر التاريخ. واليوم الذي تقبّلتُ فيه أنه لم يعد لي وقت، وأني لن أتعلم هذه اللغة كما أريد، كان يوما حزينا جدا، لا سيما أن رجلا مثل جَدّي كان قد ألّف كلَ كتبه في الحقوق بالعربية، ومازلت أحتفظ ببعض منها. بدا لي الأمر ضربا من الابتعاد عن الثقافة والموروث الخاص بي، ومازال. ومن جهة أخرى، حين وجدتُ أني لن أستطيع أبدا أن أجيد العربية مثل الإيرانيين في العصور السابقة، ومن بينهم جدّي، شعرت بنوع من الحرية، لأنني كنت أستطيع عندئذ أن أتعلمها بنفسي، كما الآن، متعرجا وبالصدفة! فمجرد أن يستطيع الإنسان أن يركّب بضع جمل، ويرى أن الشخص المقابل يفهم حديثه، كما لو أن معجزة ما تحدث، شعور رائع جدا. يمكن القول إنه من أجمل المشاعر في الحياة. في بعض الأحيان أستمع إلى الراديو العربي في الصباح، راديو مونت كارلو مثلا، بالكادّ أفهم شيئا، لأنهم يتحدثون بسرعة، إلا أنه مجرد أن تحتفظ الأذن بالألفة فهو يساعد كثيرا. يشبه الأمر علاقة حبّ، تمرّ بالحسّ والشعور، أكثر من الحديث والثرثرة. هذا أيضا شكل من الأشكال!

الجديد: ما هي مدى معرفتك بالكتّاب العرب، وماذا قد وصلك من الكتابة العربية، وما هو الذي ذهبت أنت نحوه؟ وهل ترى أثرا عربيا في كتاباتك وحياتك وعقليتك؟

سالار: يعيش الإنسان طوال حياته الكثير من الدورات والمواسم المختلفة، ويقرأ أعمالا متنوعة، ما ينسيه متى قرأ من وماذا. وثمة من يعلق أبدا في ذاكرة الإنسان. على سبيل المثال، شخصيات كأبي العلاء المعرّي؛ أو ابن بطوطة أو بعض قصائد نزار قباني. أعتقد أنه قبل تسع سنوات، كنت أحرّر آنذاك عددا لـ”جورنال كاليلو” في أميركا، في جامعة تكساس، لعدد خاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من أجل هذا العمل ذهبت نحو الكتاب العرب في القرن الماضي والمعاصرين. وهناك عرفت ما هي القصة: أن الأدب العربي لا نهاية له. كلما تعمقت وغرت فيه، فقليل. في ذلك العدد نشرتُ أخيرا لأدباء كغسان زقطان، رجاء عالم، إبراهيم الكوني، رضوى عاشور، سلوى بكر، هدى بركات، إميل حبيبي، محمد خضير، إبراهيم عبدالمجيد، وغيرهم؛ بيد أن ذلك كان غيضا من فيض، فحسب. فضلا عن أن معرفتي كانت محدودة بالأعمال التي كانت قد ترجمت إلى الإنكليزية، أو قد أرسلها مترجمون كفادي جودة للمجلة. وعموما قد استخدمتُ ما كان في متناولي. والذي ليس كافيا أبدا. فعلاقتي بالأدب العربي تشبه علاقتي باللغة العربية: نكسة لذيذة. فرغم أني لن أطالها أبدا كما ينبغي، إلا أنني لا أتراجع. فمثلا قرأتُ مؤخرا من أجل مشروعي عملين؛ الأول لحسن بلاسم، والآخر لأحمد سعداوي؛ طبعا مترجمين إلى الإنكليزية.

الجديد: احتككت كثيرا بكتاب إيرانيين من خلال إشرافك على مشروع كتاب “Tehran Noir” وقد نشرت لكثير منهم في هذا الكتاب، ولك علاقات مع كثير منهم منذ سنوات طويلة، ثم مشاركتك بقصة في “Baghdad Noir” وتعرفك إلى كتاب عرب من خلال هذا العمل ومن قبل، معرفتك السابقة بالكتاب الأميركيين وغيرهم، ورحلاتك من بلد إلى آخر، ما هي وجوه الاشتراك والافتراق التي تراها بارزة بين كل من هؤلاء؟

سالار: كتاب “Tehran Noir” كان تجربة مختلفة بالنسبة لي؛ لأنه ولأول مرة كان علي أن أجلس وأتعامل وأعمل عن كثب مع الكاتبين باللغة الفارسية. ما أن بدأت العمل حتى عرفت أننا عموما نفتقد إلى ثقافة التحرير، أي التنقيح، بمعناها الحقيقي. وذلك، في الحقيقة، داء مصابة به كل اللغات تقريبا. غير أن ثقافة التنقيح والتحرير، جزء أساسي من عملية الكتابة، في اللغة الإنكليزية. ليس دائما، ولكن في معظم الأحيان. على سبيل المثال، أعددت العامَ الماضي مقالا فارسيا لجورنال الأدب في أميركا، وقد أجبروني على تنقيحه خمس عشرة مرة، والمقال الذي لم يتجاوز حجمه خمسا أو ست صفحات، استغرق عاما بأكمله. تخيلي كم من الوقت قضاه منقّحُ المجلة نفسه على هذا العمل، كم من الوقت صرفتُه أنا، وكم أخذتْ كتابتُه من وقت الكاتب. لا يوجد مثل هذا الأمر، أي العمل بشكل منظّم ومهنيّ، في العالم، وليس حتى في معظم البلدان الأوروبية. في “Tehran Noir”، كنت أجبر الكتّاب على العمل بالطريقة الأميركية/الإنكليزية أو الانغلوسكسونية؛ أي كنتُ أعيد إليهم النصوصَ لمرّات عديدة. والمساكين كان قد طفح بهم الكيل. لم يكن لديهم قبل ذلك الوقت تصور عمّا يسمح المنقّحُ لنفسه ليجتاح نصوصهم، وحتى يجلدها ويسلخ. ولكن، برأيي كل قصصهم في النهاية أصبحت أفضل بكثير من النصوص الخام الأولى التي كانوا قد سلموني إياها. ولذلك السبب لفتَ “Tehran Noir” ما لفتَ من الاهتمام. كما ينبغي ألا ننسى أن الكتاب الإيرانيين يعيشون منذ فترة طويلة تحت وطأة التعتيم والرقابة. وذلك أمر له قضاياه.

أما “Baghdad Noir” فقد بدأت حكايته منذ أن عرف الناشرُ أني أسافر منذ سنوات إلى العراق، وأعرف نوعا ما بغدادَ فترة الحرب. فلبّيتُ طلبَه، وكتبتُ قصة. محرّر المجموعة كلّها هو الصديق العزيز صموئيل شمعون، وطبعا كنا نتراسل فقط، ولم نلتق بعد عن قرب؛ إلا أنني أعرف منذ سنوات طويلة، مجلَّتهم “بانيبال” (Banipal) التي تصدر في لندن، وتعنى بالأدب العربي. لستُ متأكدا، لكني أظن أن الكتّاب في هذه المجموعة كلّهم عراقيون، أو عرب، سواي؛ وهذا شرف كبير بالنسبة لي.

طيب؛ لقد طالت الإجابة. على كل حال، بالنسبة لأميركا وغيرها، ألخص الحديث بالقول إن من يقول إنه لم يعد هناك كتّاب جيدون، فهو خاطئ. خلال هذه السنوات التي درّستُ الكتابة فيها وجدتُ أنه كم من الأشخاص الموهوبين يوجدون في هذا العالم؛ وكم من الكتّاب البارعين الذين يكتبون في أساليبَ شتى. يمكنني القول إن القدرة الأساسية لمكان مثل أميركا، والعالم إنكليزيِّ اللغة، وربما إسبانيِّ اللغة، بسبب أميركا اللاتينية، تكمن في تنوع الأعمال. أنا أخشى في الكثير من الأحيان أن أدخل محالّ بيع الكتب؛ فهناك كمّ كبير من الكتب والكتّاب، يجعل الإنسان لا يعرف ماذا يختار. فكثيرا ما أعود أدراجي من المكان!

الجديد: ورغم الأدب البوليسي والقصص الجنائية والمرتكزة على الأحداث، والتي برعت في كتابتها، اتجهت نحو حقل يبدو مغايرا تماما، وهو التاريخ العربي والإسلامي، فقد كتبت قصتك “بورخيس يبحث عن ابن رشد”، وروايتك “Illuminations” التي أنهيتها منذ خمس سنوات دون أن تنشرها متمحورتين حول التراث الإسلامي والعربي وأحداث تتعلق بذلك، ما هو سرّ هذا الطريق الآخر، وما هو مصدره؟

سالار: طالما سرتُ على خطّين موازيين؛ فمن جهة كانت رغبتي الطبيعية جدا في القصص السياق المنسجم، كقصص هذا النوع الأدبي؛ ومن جهة أخرى رغبتي في التاريخ كبيرة جدا. الروايات التي كتبتُها ليست بوليسية في الحقيقة. لا يوجد هناك أي بوليس في أي منها، أو ليس له دور مهم في الحكاية. أكثر من ذلك، قدوتي هو النوع الأدبي-الحماسي لدى كتّاب مثل جراهام جرين. في الحقيقة كان جراهام جرين لسنوات طويلة قدوتي في العمل، وكما كان قدوة حياتي نوعا ما؛ لأن الكثير من أعماله تنشأ من خضمِّ حياته. وكان هذا أمرا ملفتا للانتباه بالنسبة لي. لم يكن لي ذلك المزاج الذي يجعلني أجلس في الغرفة محدّقا في الجدران، منتظرا لحظة الإلهام، ومازلت كذلك عادة. كما همنغواي كنتُ أريد أن أعيش. إن خرجت أعمال من هذه الحياة، فذلك جيد. أعني أنني لستُ كاتبا في الدرجة الأولى، ثم شخص ما؛ بل أنا شخص ما في الدرجة الأولى، ويقوم هذا الشخص بأعمال ما، وقد تؤدي هذه الأعمال إلى قصة ما، وقد لا تؤدي، ولكني من جهة أخرى وكما قلت، دائما ما كان يراودني حبّ نحو التاريخ، وفي فترة ما قرأت الكثير من الكتب عن التاريخ الإسلامي. وثمة عصور بالنسبة لي بارزة جدا وجذابة؛ مثل فترة الحروب الصليبية، ولا سيما الفترة التي تواجه فيها صلاح الدين الأيوبي وريتشارد قلب الأسد. رجلان أسطوريّان تماما. أو على سبيل المثال، سنان راشدالدين المعروف بشيخ الجبل، والذي كان زعيم الحشاشين في سوريا؛ أو الفيلسوف الإشراقي الكبير، شهاب الدين السهروردي، وكثيرون آخرون. كلّ هؤلاء دخلوا رواية واحدة، وكل القصة جرت في منطقة الشام التي تشمل اليوم فلسطين ولبنان وسوريا والأردن. من أجل هذا العمل كان لا بدّ أن أعود وألقي نظرة من جديد على الفلاسفة العرب؛ حتى إن لم تكن في الرواية كلّها سوى جملة فلسفية واحدة. وإن سألتني اليوم على سبيل المثال ماذا كان يريد ويقول الكندي، فوالله لا أتذكر شيئا! لكني كنت أعرف آنذاك. كان كلّ شيء حاضرا لديّ وأنا أكتب الرواية. وبعد هذه الرواية كنت أريد أن أنقل الشخصية الرئيسية للرواية التي تحمل اسم “ربيعة” إلى إسبانيا بعد الأمويين. فاستأنفتُ القراءة حتى اندهش ذهني من الثقافة التي كانت هناك؛ الشعراءُ والفلاسفةُ والمترجمون. ذات يوم وأنا أفكر بهذه الأشياء، تذكّرتُ نصا لبورخيس، وقلت لنفسي دعني أرى إن كان يمكنني حفرَ دهليز آخر من بين دهاليز بورخيس. أي أن تخرج بورخيسا آخر من قلب بورخيس.

كلّ شخص دائم البحث، وكلّ من تهمّه المعرفة، وكلّ كاتب، قد يقعُ جرّه صوب الكثير من النواحي والجهات. حتى بورخيس نفسه حاول في بداية مشواره في الكتابة أن يكتب قصصا جنائية وكتب! رواية “الإشراقات” هذه، وقصة “بورخيس يبحث عن ابن رشد” كانتا بالنسبة لي إظهار ولاء وإجلال أمام اللغة والتاريخ والثقافة والعالم العربي.

الجديد: تشبه حياتك رواية مليئة بالمغامرات، بين نيويورك، حيث الكتابة والعمل كمدرس للكتابة الخلاقة في الجامعة، وتنقلك في طهران على دراجة نارية، ورحلاتك إلى البلدان التي تعنيك، كالمغامرة التي عشتَها خلال وجودك في العراق وفي خضم المقاتلات ضد “داعش”، فضلا عن ملفّك العائليّ الحافل بالأحداث منذ الطفولة والمراهقة؛ هل تشعر بهذه الحياة الخصبة والصاخبة في آن واحد وكأنها رواية؟ وهل فكرت أن تكتب سيرة تعكس كلّ هذا؟

سالار: نعيشها حاليا، ولنرَ ماذا سيحدث في ما بعد. كثيرا ما يقولون لي في أميركا “لماذا لا تكتب قصة حياتِك؟” المساكين هؤلاء، حسب قول ميلان كونديرا الذي قال بشيء من الخُبث في مقال أو ربما في حوار له، لا يحدث لهم الكثير أبدا. الأحداث تقع لنا الآتين من وراء البحار. الصينيون عندما يريدون أن يلعنوا أحدا يقولون له “نتمنى أن تعيش في حقبة جذابة!” شيء كهذا. وبالنسبة لنا نحن، أهل الشرق الأوسط، فكأننا موضوعون في قنينة “جذابة” جدا، وقد أُحكِم إغلاقها! فبقينا نحن وهذه الجاذبية. ثم أناس نصف معتوهين مثلي أنا تحكّهم جلودهم! لا أعرف ما حكمةُ أن يضع الإنسانُ نفسَه في ظروف صعبة. أعرف فقط أنك لا تعرف قيمة الراحةَ إلا عندما تتحمّل الصّعاب. وأنا يهمّني أن أقدّر القيمة. لقد عشتُ عدم الامتلاك، فلذلك أعرف قيمةَ الامتلاك. وحاليا في كتابي الجديد الذي بدأتُ أخيرا بكتابته، وضعتُ الكثير من تجاربي الأخيرة؛ ولكن في إطار الرواية، وليس السيرة الذاتية. عادة ما تسير مقالاتي نحو السيرة الذاتية، كالتي قد ترجمتِ إحداها، أي “الجوع″، في ما سبق.

الجديد: لكل كاتب فلسفة ينطلق منها؛ ما هي فلسفتك في الكتابة؟

سالار: الكتابة بالنسبة للكثير من الكتّاب الذين التقيتهم هي ضرب من الأمر والحُكم. وقد يكون هذا داعيا للتمجيد إلى درجة ما. إنهم يعتقدون أن عليهم أن يجلسوا ويكتبوا كلّ يوم، ويصدروا الكتب واحدا تلو الآخر. وإن لم يكتبوا، فقد يحدث أمر سيء، لا سمح الله! من هناك أصلا، وأين القرّاء الذين يمكنهم قراءة كلّ تلك الكتب؟ إن كانت لدي فلسفة، فهي: أكتب حين يكون حقا لديك ما يستحقّ الكتابة. لا تزعج الناسَ بكيل الكيلوات. انتبهت في إيران إلى أن الكثير من الأشخاص الموجودين في هذا المجال، لا يعملون شيئا آخر في حياتهم عدا الكتابة. أنا جرّبتُ تنظيف مرافق المياه كمهنة، كما جرّبتُ التدريس في الجامعة. وهناك العشرات من المهن التي جرّبتُها بين هذين. ولا أقاتل من أجل الكتابة. قد يكون الفضلُ في هذه الحقبة من التاريخ في عدم الكتابة، وليس في الكتابة. كم من شخص مثل شمس التبريزي ولد في هذا العالم ورحل، دون أن يترك جملة واحدة. عاشوا والله! ولكن، من جهة أخرى، يقابلك أحيانا شخص ما ويقول لك إن نصّا من نصوصك قد فعل به كذا، وهزّه، ومن هذا القبيل. وهذا أيضا له متعته. أعتقد أنه في حين أخذ الأدب بعين الاعتبار، ليس من السيء أبدا أن يقلّل الشخص من أخذ نفسه بعين الاعتبار.

الجديد: هناك اعتقاد في العالم مسنود إلى حد كبير بالوقائع، يرى أن الرواية هي بطل المشهد الأدبي، وأن الشعر بالمقابل يتراجع ليسكن في بيت جانبي، أولا هل ينطبق هذا على الثقافات الشرقية الفارسية والعربية والتركية، وثانيا ما الذي يجعل للشعر حتى وهو في عزلة سلطة وجدانية ومعنوية أكبر من كل سلطة كتابية أخرى؟

سالار: ما حدث بين الشعر والرواية، يحدث اليوم في الغرب، أو على الأقل، في أميركا، بين القصة واللاقصة؛ بين الخيالي واللاخياليّ. سوق اللاخيالي يعيش رونقا يوما بعد يوم، وفي المقابل سوق الرواية يركد. ثمة أسباب لذلك، يستحقّ حقيقة أن يُكتب مقال عنه، وقد أكتب ذات يوم شيئا عن ذلك. في أميركا من المستحيل تقريبا في هذه الأيام أن تستلم مبلغا مقدما كبيرا من الناشر من أجل رواية ما، بينما يحدث العكس بالنسبة لعمل لاخيالي. يمكن تسمية هذا الأمر إلى حد ما “انتقام المراسلين من الروائيين”. أظن أن مثل هذا لم يحدث بعد في مكان مثل إيران، لأن ملاءمة الرقابة وكتابة التقارير هي أقلّ منها والرواية. وعموما مازال الكتّاب في هذه البلاد يفتقدون إلى تصور صحيح من “الكتابة التقريرية الخلاقة”؛ إلا أنهم يحبّون أن يكتبوا في هذا الحقل، وهو جذاب ومهم بالنسبة إليهم. على سبيل المثال قد أصرّتْ كليةُ الإعلام في طهران، في الصيف الماضي، أن أقيم ورشة ليومين أو ثلاثة للكتابة الخلاقة للصحافيين الشباب لديهم. فهذا العطش موجود. كلّ ما قلته، في طرف من الحكاية، وفي الطرف الآخر هي قضية الشعر في العالم. أعتقد أن هذا صحيح، أن الشعر فقد مكانته في الغرب منذ وقت طويل؛ فعلى سبيل المثال رأيت إحصائية قبل بضع سنوات تظهر أن معدّل النسخ التي بيعت من الدواوين الشعرية الحاصلة على جائزة بوليتزر الكبيرة، لم يتجاوز المئتين إلى أربعمئة نسخة فقط. ومن المؤكد أن هذه النسخ قد ابتاعها قراء الكتب؛ في بلد كأميركا والتي يقطنها ثلاثمئة وبضعة ملايين. هذا يعني أن: لا أحد يشتري الشعر، أو على الأقل لا يصرف أموالا لشراء كتب الشعر. وهذا محزن. إنه لأمر محزن بالنسبة لأحد مثلي، الذي لم أكتب الشعر أبدا، إلا أنني أعشق قراءته. نادرا ما تقرأ لحبيبتِك قسما من رواية ما، لكن الشعر، تقرأه دائما. الحبيب شعر، والشعر هو الحبيب.

هل حدث هذا في العالم العربي، والفارسي، والتركي؟ لا أعرف حقيقة، لكني أعرف أن النقاش حول هذه اللغات الثلاث مختلف بشكل أو بآخر. العربية والفارسية، هما لغتا العالم الإسلامي الكلاسيكيتان، وإلى حد ما، سوف تعيشان أبدا على عاتق أدبيهما الأصيلين. هذا يسمّى “اضطراب التأثر”. وفي الحقيقة أنا لا أراه اضطرابا سيئا. وهل هذا الأمر، إلى جانب أمور أخرى تجعل قضية الشعر مختلفة هنا؟ أظن نعم. ولكن هذا أيضا موضوع يستوجب مقالا آخر. إذن، ماذا سيحلّ بالشعر؟ أحد شعرائي المفضّلين في إيران، رضا زاهد، يقول في ديوانه “الشعر أيضا ينتهي”، في مقطع أخير لقصيدة عنوانها “على شرف شاعر مخضرم”

تعال الآن

على شرف شاعر مخضرمٍ

لا يُعرَف إلا

مديدا ومنكسرا وحزينا،

نترجّل

للمرّة الأخيرة

من علوّ هذا الجدار الضئيل.

للشعر حالة مقدسة. يمكنُك أن تتلمسّ حتى غيابه. كم من رواية أو مقال يحدث لك أن تعيد قراءتها لمرّات كثيرة طوال حياتك؟ للشعر أمرُه المختلف. إنك تستطيع أن تعود إلى القصيدة الآلاف من المرّات. كأن القصائد كلّها كُتبَتْ من قبل، ونحن ننتظر ولادتها في هذا العالم، ليس إلا.

الجديد: ما هو تقييمك لمستويات التطور التي يشهدها الأدب المكتوب بالفارسية، نثرا وشعرا وفكرا وما هي الظواهر الأدبية التي تلفت نظرك أكثر من غيرها اليوم؟

سالار: اسمحي لي ألا أجيب على هذا السؤال، فأمرُه خارج الآن عن مداري، وقد يحتاج إلى عدة كتب.

الجديد: من متابعتك الشخصية في أميركا هل يمكن الحديث عن حضور متنام للآداب الشرقية في الإنكليزية، وكيف يبدو لك الاهتمام الأميركي العام بهذه الآداب؟

سالار: بلا شك، ولكن، من ناحية أخرى، إن الأميركان، وقد يمكن القول إن كل المتحدثين بالإنكليزية يسيرون دائما وفق تقويم واحد. على سبيل المثال، ينبغي أن نمنح الجائزة هذا العام إلى مسلِم؛ والعام المقبل إلى أفريقي؛ وهكذا دواليك. في الكثير من الأحيان تسير أنشطتهم الثقافية كما لو أن ثمة قائمة أمامهم، ويشطبون أمام العمل المعني، ليتجهوا نحو التالي. رغم ذلك، إن العالم يتقلص ويصغر يوما بعد يوم، ويسهل تناول العالم الخارجي من بقعتنا الصغيرة عبر الإعلام والإنترنت وغيرهما. على سبيل المثال لاحظي هذا الإقبال الغريب على شعر جلال الدين الرومي خلال العقود الثلاثة الأخيرة. إنها ظاهرة ملفتة للنظر. حتى إن كان قسم كبير منها ممزوجا بسوء الفهم والاستيعاب الخاطئ والترجمات التي لا علاقة لها به. قضيتي مع الثقافة الأميركية، وإلى حد كبير، هي: التخصص. الطبيب يعاشر الأطباء، والمهندس يلتقي بالمهندسين، والكاتب إن لم يغرق في كآبته، ولم ينطوِ على نفسه، فيعاشر الكتّاب الآخرين. ومن ثم تستمرّ تصنيفات أخرى أيضا؛ إن كنتَ أسود، فعادة ما تقرأ أشياء محددة، وإن كنتَ إسبانيا-أميركيا، فأشياء أخرى. إن كنت يهوديا، لك ما تقرأ، وإن كنت منحدرا من أيرلندا، فلك نصوصك الخاصة للقراءة. نسيج المجتمع، وربما يمكن القول، عدم نسيج المجتمع يسبب عدم الاكتراث بالآخر. طبعا ما أقول هو عبارة عن أمور عامة، لا تصدُق في كل مكان ودائما. ولكن، نعم، أظن أن هناك إطارا وصورة كليّان لهذا المجتمع. وفي مثل هذا الجوّ، يمكن رؤية كل شيء ولاشيء. كل شيء مهم، ولاشيء مهم. ومن ضمن هذه الأشياء هي الآداب الشرقية. يشبه الأمر في الحقيقة تلك الفقاعة في المحيط التي يتحدث عنها صديقي دائما.