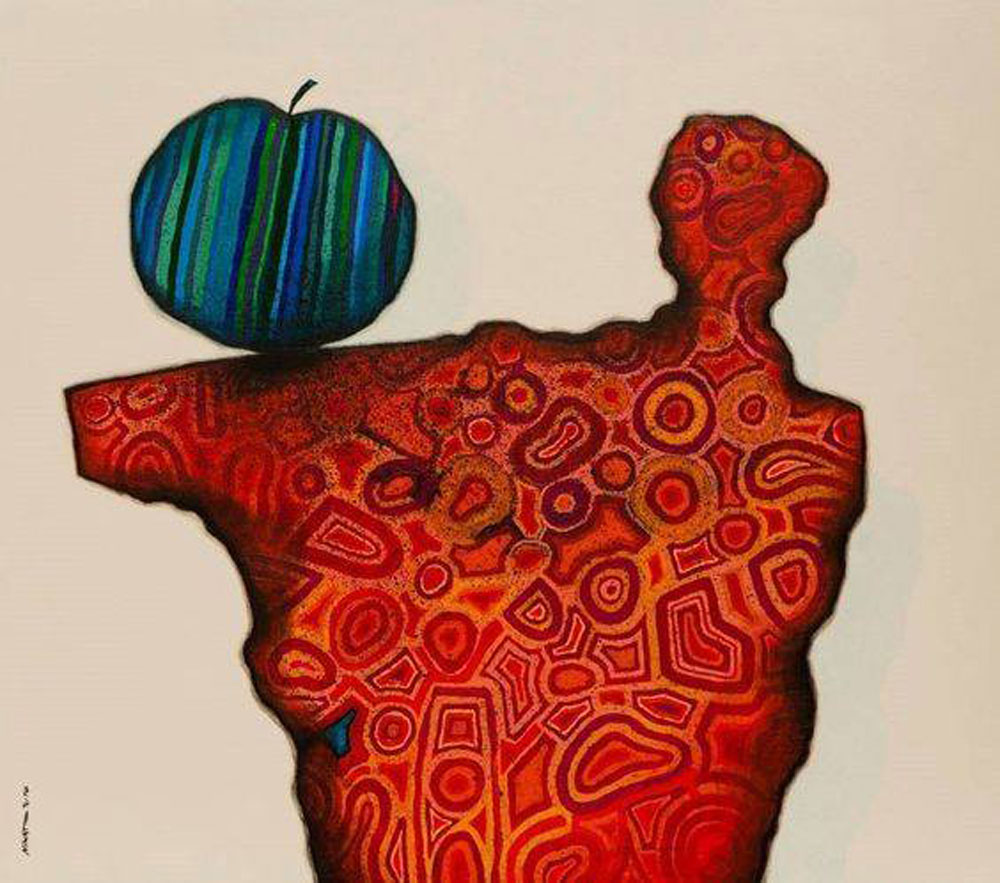

سقوط الأصنام

“آهٍ يَا سِيزِيف، فِي زَمنِ العَبَثِ والزَّيفِ هَذا، أَحْمَالُ الرُّوحِ والعَقل أَثقلُ مِن أَحْمَالِ الجَسَد؛ ونَزْفُهَما غَزِير يَملأُ نَهْرَ الأَبَدِيَّة”.

لا يختلف اثنان، على أن “الديستوبيات” التي شيدتها الدكتاتوريات والنظم الجامدة على الجغرافيا العربية، تمنع فعلا وقولا، تدفق الحياة وتعيق الانفتاح على أفق جميل وولادة حقيقية للإنسان المفكر والمبدع من جهة تخريبها للبنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية، وانهمامها المفرط بتحويل الإنسان في هذه الرقعة إلى مجرد شيء منزوع الفطرة، والكرامة والذاكرة والهوية؛ إنسانا مسكونا بيأس متجذر وخوف مزمن ولا يقين مفرط؛ بعدما سلبته كل شيء تقريبا، حتى تلك البوصلة الأخلاقية على قولة إيميل دوركايم التي تعرفه بالاتجاه الصحيح في مسارات محفوفة بالمخاطر والمزالق و التحديات الوجودية.

لقد أضحت المفاهيم الحداثية في العالم العربي كالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، هشة جدا ولا تصمد مطلقا أمام المفاهيم التي يفرضها الرصاص والعنف كالخوف والظلم والتسلط والاستبداد؛ ولا أمام المفاهيم التي يسبكها الفقر والغرائز الحيوانية كالجوع والجشع والفوضى؛ وهذا مرده أساسا إلى أن العقل السياسي العربي يعمل وفق هذه الآلية المنتجة للعقم، ويشتغل في ضوء العبارة التي تقول “من عازته القوة استعاض عنها بالحيلة” معلقا ذلك بشماعة المؤامرة، فكل فكرة مغايرة وكل فعل طارد يحمل دلالة سيئة وشيئا من الخطر، لذلك يلوذ هذا العقل بالاتكاء على بعض الأفكار التي يوظفها في أوليات الإخضاع والسيطرة والاحتماء بها لمنع أيّ تغيير أو تهديد للوضع القائم، في إطار بناء سردية على قولة إدوارد سعيد، تحاول دائما إضفاء الشرعية على رؤيته الوحيدة وإسكات السرديات الأخرى المضادة.

أبانت الكثير من التجارب أن السيطرة على الشعوب تسهل وتتيسر حين يتم توظيف فكرة مركزية ذات حمولة رمزية أو تاريخية أو عاطفية ثقيلة جدا، من خلال تحفيز الذاكرة والذات الجماعية بعدد من الدوافع والشعارات البراقة، أو ما تسميه حنة أرندت ضمنيا الحكم بالفكرة، حيث يتم اصطناع قضية والعمل على توجيه الشعب لتبنيها وخلق الإجماع حولها، مع ظهور الطغمة بمظهر المخلص من تهديد ما يتهدد الأمة أو بتسويقها على أنها طغمة تتواءم مع تطلعات شعوبها وطموحاتها وذاكرتها التاريخية، بينما هي في الأصل تقوم بتجذير سيطرتها الناعمة والمخادعة بتوظيف أفكار معينة لها قبول شعبي و ولاء مقدس، وهو ما ذهب إليه أيضا تيودور أدورنو بقوله “التجربة التاريخية تعلّمنا بأنّ ثمن البقاء هو تحويل الأفكار إلى أداة لبسط السيطرة والهيمنة”.

لذلك، فالكثير من الشعوب التي لا تتحلى بوعي وذكاء جماعي كاف للتعامل مع التحول الذي تبديه الأنظمة الدكتاتورية بوجه خاص، وقراءة معطيات الواقع بدقة لكشف زيف ادعاءاتها في اللحظة المناسبة، أو”الكايروس” (Kaïros)، ستكون بمثابة “البجعة السوداء” (black swan)، وهي نظرية في العلوم السياسية، تفترض أن ثمة سيناريوهات قلما نفكر في احتمالية وقوعها، وتكون مهملة تماما عند بناء استراتيجيتنا، ولكنها قد تحدث وعندما تحدث يكون لها بالغ الأثر، إذ ينتج عنها الكثير من التغيرات التي يصعب السيطرة عليها مستقبلا.

إننا نعاني بحدة من هذا المأزق الذي تتجدد فيه الدكتاتوريات والملكيات في المراحل المفصلية للتاريخ من خلال العديد من الاستراتيجيات التي تصوغها عقول تعادي الحرية والديمقراطية وحق الشعوب في العيش الكريم، خصوصا في ظل عصر ما بعد الحقيقة، الذي نعيش تجلياته وتمظهراته بشكل ملاحظ جدا، حيث باتت العواطف والقناعات الشخصية تكتسب سطوة كبيرة على تشكيل الرأي العام والتأثير فيه، متفوقة في ذلك على الحقائق الموضوعية والعلمية.

لقد علّمنا ماركس بأنّ مسارات التاريخ ترسمها نتائج الصراعات، فالتاريخ لا يُكتب قبل حدوثه، على قولة سمير أمين، لذلك فالفرصة مازالت قائمة أمام الشعوب العربية لتكتب تاريخا جديدا، منفلتا من ربقة من يحكم بالفكرة والتاريخ ذاته، من خلال حلّ التناقضات العنيفة التي عانت منها، لكن دون تدمير ذاتي لكيانها، وبتجاوز النظم السياسية والاجتماعية التي عفا عليها الزمن وعدم التسليم بالسرديات السياسية والكهنوتية المخادعة التي تثوي خلفها أفكارا جامدة ومقيدة للإبداع والنقد، دون أن تسمح “للعقل الشعبي” بأيّ مساءلة أو رفع صوته المخالف، مع أن العيش في حقل من الأسئلة خير من العيش في قصر كل ما فيه أوهام مطلية باليقين.

إن اليقين هو رجل القش الذي يمنع طيور الفكر من التحليق في سماء الإبداع ويبعدها عن حقول الحقيقة، بل هو آفة العقل التي تصيبه بالعطالة، فكثير من اليقينيات التي ننقاد لسردياتها عميانا هي في أصلها جامدة وميتة وتعدم دورا، لكن الألفة والتعود وعدم تحريك آلة السؤال يجعلها أقدس من المقدس وأكثر صلابة من الرخام.

ندين في كثير من مواقفنا وخبراتنا ومعارفنا، للشك واللايقين، باعتبارهما أداتين قويتين لتجلية الحقائق وكشف الزيف؛ وبفضلهما أيضا نبصر الطريق ونعرف موطئ القدم الصحيح في الليل البهيم.

يتعاظم دور اللايقين في عصرنا هذا، حيث تصدعت الحقائق وتشوّه الجميل وتجمّل القبيح بفعل السيل الجارف من المغالطات والأخبار الكاذبة الممنهجة، التي تنهال على عقولنا من كل حدب وصوب، مع نية مبيتة لأسطرة الكثير من السرديات عن طريق البروباغندا المدعومة بسهولة الانقياد والخضوع، في غياب تفكير نقدي غير مهادن يقول للدوغما السياسية والإعلامية والدينية “هذه أصنامكم وهذا فأسي”.

يتحول عدم التسليم برأي واحد وأفق وحيد إلى حاجة ملحة جدا، في ظل الظروف التي يعيشها العرب اليوم، حيث من المفروض أن يتحول الرأي المخالف إلى سلطة مضادة وطاردة ويتحول الرفض إلى قوة حيوية تمنع الاستبداد والاستفراد بالقرار بكشف الأقنعة وخلخلة المسلمات ونقد المقدس السياسي والسلطوي على وجه الخصوص؛ عن طريق عقل فردي وجمعي مسلح باللايقين واللاثبات في نظرته البانورامية للواقع؛ فحتى النظرية العلمية، وما أدراك ما النظرية العلمية، لا يمكن التسليم بها بالمطلق مهما كانت صدقية نتائجها، فهي تحتاج على الدوام إلى مراجعات وقراءات نقدية مستمرة؛ على قولة غاستون باشلار ”النظرية العلمية لا تكتسب هذه الصفة إلا إذا كان لديها القابلية للدحض”، فما بالك بالقرارات والمواقف والخطب السياسية والروايات والأطر الإعلامية، المؤسسة في غالبيتها، على أيديولوجيات وأهواء ومرتكزات ليست علمية بالضرورة.

ينبع الأمل ويبرق شعاعه، من خلال الأصوات الكثيرة الوازنة، التي تنبري لمناقشة وتحليل كل ما يصدر عن النظم التي تسيّج حياتنا، وكشف أخطائها ومقاومة مدها؛ من خلال ما يسميه إدوارد سعيد “القراءة الطباقية” المهتمة وظيفيا باستنطاق النصوص وسبر أغوار خلفياتها وخفاياها بقصد إدراك واستعادة ما تعمل على تسريبه وتقنيعه في أوّليات السيطرة والتحكم.

إن وجود كتلة مشككة ومؤمنة باللايقين، في البلدان العربية، علامة دالة على أن مجتمعاتها ليست معلولة بالكلية، وليست خاضعة بالضرورة، وهذا، في اعتقادي، مبعث على الاستبشار.

في الحقيقة، لا تخفى على العاقل، علامات الاعتلال الذي تعانيه أيّ دولة فاشلة، ولا يبدو مكمن الداء الذي يقطع أوصالها مجهولا، فهناك دائما إرادة قوية تريد للجميع أن ينساق وراء تشخيص مغالط ومراوغ، وأدوية وهمية (placebo) ليس لها قدرة شفائية، حتى يبقى العامل المُمْرض (pathogen) لجسد الدولة وروحها، وهو بيت العلة، نشطا و متجذرا وقادرا على إطالة عمر المرض، من خلال اعتياشه على السلطة المطلقة والريع السخي والجمعيات والأحزاب المصطنعة، والأبواق المنافقة المنتنة التي تعمل جميعها، ضمن نسق واحد من أجل إضعاف المناعة الجمعية وإرهاق دفاعاتها.

رغم ذلك، يبقى العامل الصحي القادر على إحداث الشفاء، متوافرا ومتاحا، إنه الوعي الفردي والجماعي والفهم الصحيح لما يجري، والأهم من هذا كله يكمن في مقاومة العامل المُمرض بجدية حتى الوصول إلى حالة التعافي.

إن العرب اليوم، ولا غرو، أمة عالة على بقية الأمم، تأكل مما يزرعون وتلبس مما ينسجون؛ وهي تعتبر بحق مجرد أمة متفرجة على المشهدية الكونية وما يحدث في مسرح العالم من تطورات وتحولات في شتى الميادين والحقول، فالعرب اليوم يشكلون مجتمعا أبترا بعقل ضامر، لا ينتج العلوم والمعارف ولا يجيد تدويرها وتوظيفها، حتى استحالوا إلى مجرد كائنات جائعة تستهلك بشراهة زائدة ما ينتجه الآخرون، كائنات تتبرم من كل شيء وتنتقد كل شيء عبثا، حتى وصل الأمر بالبعض إلى تتفيه ما يبدعه الآخرون من تقنيات ومبتكرات حديثة، فرموها بكل عيب، وأساؤوا استخدامها لمجرد أنها قد لا تُوافق هوى عارضا أو جهلا بها، و في أسوأ الحالات قد يتم توظيفها في حروب بينية عدمية تستدعي ذاكرة داحس والغبراء من أغوار التاريخ العربي القديم.

إن أمةً على هذه الحال، أمة ولا ريب، إلى زوال، على قولة أمين الريحاني “الأمة التي لا تنتج تموت، ولو كانت جبالها من الفضة وسهولها من الذهب”، ما لم تسارع نخبها السياسية والعلمية والدينية، إلى مراجعة الكثير من الأمور والمسلمات، وتصحيح النظر إلى المستقبل بعقل ناقد وفكر متقد وإنسان منتج للمعرفة والمادة، متجاوزين كل الخلافات والشقاقات التي تعيق الانطلاق الحقيقي، بسبب جمودها وعيشها المتزمِّن في الماضي.

لقد كان العرب قبائل متناحرة مشتتة في الصحراء، يغير بعضهم على بعض، قبل أن يأتي الإسلام ويصنع منهم أمة قوية مهابة الجانب وذات نسيج متماسك تحتكم إلى قوانين ربانية لا تزول ولا تحول، وهي ذاتها القوانين التي مكنت من بناء إنسان مسلم بالمفهوم الواسع للكلمة، الإنسان المجرد من كل الانحيازات الإثنية والعرقية التي كان ينتمي إليها قبل إسلامه، فانصهر الجميع، على اختلافاتهم، في بوتقة واحدة في دولة العدل والمسؤولية الاجتماعية والتي تمايزت عن نظيراتها بالتماسك والعروة الوثقى، حتى اِلتحم بفضلها “مواطنون” موزعون في أصقاع شتى من الأرض دون أيّ حزازة، فكان هذا الإنسان اللبنة الأساسية وحجر الزاوية التي اعتُمد عليها في تشييد واحدة من أرقى الحضارات في التاريخ الإنساني، الحضارة التي انتشرت وعمّرت لقرون طويلة، وكان لها قصب السبق في إدخال إضافات هائلة ومهمة في شتى أصناف المعارف والعلوم و الثقافة والفكر والفنون، بما قدمه وأبدعه عقل هذا الإنسان من منجزات عظيمة، لازالت بصماتها وشواهدها قائمة إلى اليوم، دون أن تزيلها تقلبات الأزمنة والعصور.

لكن في لحظة تاريخية قاتمة، وضياع أنطولوجي مريع، فقد هذا الإنسان البوصلة الحضارية وترك جانبا، القوانين الربانية التي صنعته وأمدته بأسباب التمكين، ثم راح يستسلم تدريجيا لقوانين وضعية “وضيعة” حطت من بنيته وقيمته وهيبته، إلى الحد الذي صارت فيه الأمم الأخرى تمسح به وبأمته الأرض، كما لو أنه خرقة بالية، وراحت تتداعى عليه كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها.

سيتحسن حالنا إذا برز المفكر الشعبي، وظهر السياسي الزاهد في الحكم القارئ لمونتسكيو وروسو، وصار سائق التاكسي يتحدث عن ابن رشد والفارابي، والموظف يدوّر أفكار هابرماس وأكسل هونيت، والتاجر يحفظ آيات الميزان ويلوك مقولات ديكارت، والإمام يخطب بالقرآن والسنة ويحاجج بابن خلدون وأركون.

سنكون بخير وتتحسن حالنا إذا انتعش التفكير وشاعت المعرفة حتى تصير شأنا عاما، كما كانت عند أسلافنا في عزّ ازدهارهم الحضاري، وكما هي اليوم في الكثير من بلدان العالم الأول، فهل ترانا سنُبعث يوما من جديد، كما طائر الفينيق الذي ينهض دائما من تحت الرماد؟