شخصنة الرجولة في سرود المرأة

ليس الرجل في نظر المرأة كاتبة أو ساردة مجرد كائن مرعب عليها أن تخشاه أو مخلوق وديع ينبغي أن ترعاه ولا هو حاجز منيع فتتوخّاه أو سند مهم وعتيد تتكئ عليه فلا تنفصل عنه ولا تتعداه؛ بل هو هذه كلها معا تماما كالرجل الكاتب أو السارد الذي يعرف أهمية المرأة في سرده فلا يتخطاها ولا هو يمارس حياته من دونها ولا يخطو خطواته بعيداً عنها.

وهذه هي (الشخصنة) في البناء السردي التي هي عملية اتصال وتوحّد وانعكاس محاكاتي للواقع الحياتي بوصفها مرادفة لكلمة الوجود حيث كل ذات هي مجموعة ذوات. وكلما كان الكائن الإنساني معطى خاما يظهر ويتكون، ازداد اتجاهه نحو التشخصن (ينظر: من الكائن الى الشخص، الجزء الاول، محمد عزيز الحبابي، دار المعارف، مصر، ط2 ، 1968، ص11).

وإذا وصفنا الذات الساردة بأنها أنا الكاتبة روائية أو قاصة فلا بد لها أن ترتبط مع “أنت” و”أنتم” و”هو” و”هم” أي الآخر والآخرين، مشخِّصة وجودها فرداً لا ينفصل عن العموم النسوي، خاضعة لطوابع التخييل وما فيه من طاقات في التجسيد الرومانسي أو الواقعي. وإذا كان غالباً على الرجل نظرته الواقعية للحياة؛ فإن الغالب على المرأة نظرتها العاطفية لهذه الحياة التي ما منحتها مثلما منحت الرجل؛ بل جعلتها دونه هويةً وصوتاً وإبداعاً.

ومن ثم يغدو عالم الخيال بالنسبة إليها ملاذا تشخصن فيه ذاتها وتحقق أحلامها وطموحاتها في المساواة والتحرر والاستقلال. وليس شرطا أن تجعل المرأة لذات الرجل في عالمها هذا وجودا مثل الذي يمنحه لها في عالمه الواقعي أو مثل الذي تراه هي في عالمها.

وبهذا تكون معادلة الشخصنة ذات طرفين (الذات + الآخر) بوصفهما كيانين إنسانيين متصلين لا ينفصلان وفي الآن نفسه يتمتع كل واحد منهما بهويته الخاصة التي لا ترتبط ولا تتوافق مع هوية الآخر إلا إذا تنازل أحدهما للآخر واقعيا أو رومانسيا.

ولا نقصد بالتنازل هنا المعنى الشخصاني الذي فيه يؤكد أحد الطرفين وجوده ويرسّخ سلطته على حساب الآخر؛ بل المقصود المعنى الاعتباري الذي فيه يعترف أحد الطرفين بالآخر ويقر له بالأهمية والمركزية من قبيل أن تحضر الذات مشاركة الآخر الذي هو معادل لخصائصها فلا هو ندّ لها ولا هو متعال عليها.

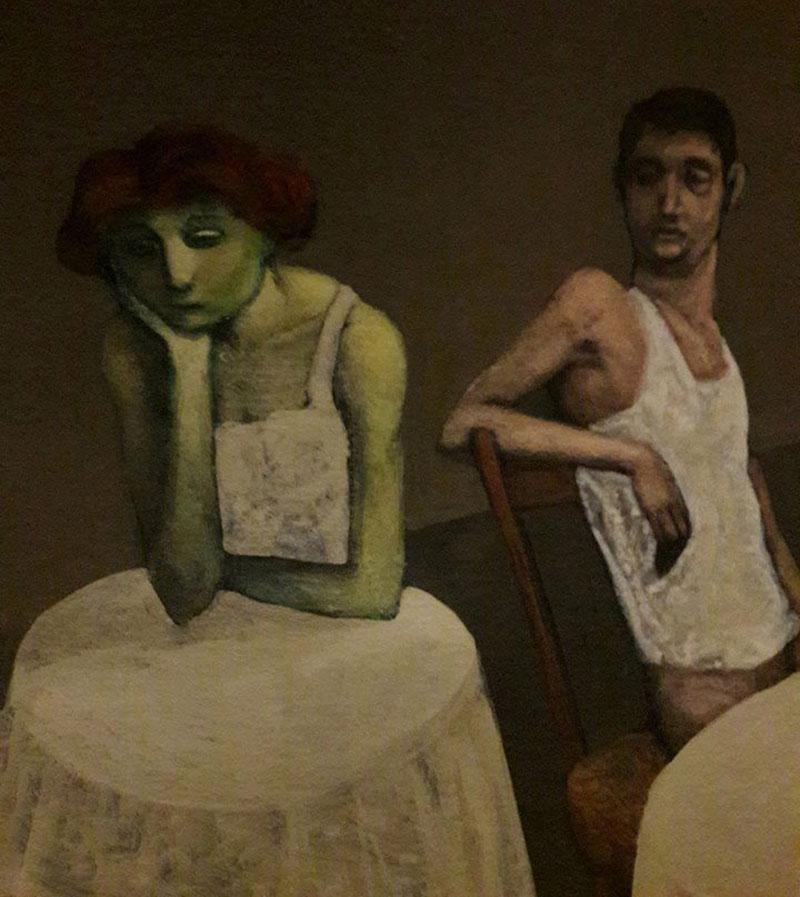

وهذه الجدلية الإبداعية في التضاد والتوافق، والحضور والغياب، والتأكيد والنفي، والتقبل والنبذ، والاحتواء والانتفاء، والصدّ والضمّ بين الرجل والمرأة هي لب الإشكالية التاريخية التي خضع لها الجنس البشري في وجوده عبر العصور.

وعلى الرغم من تطور الحضارات وتنوع الثقافات؛ فإن الإبداع الإنساني ظل يخضع لهذه الجدلية بشكل جليّ. فكان المثال والواقع حاضرين في كل أشكال التعبير الإبداعي عن الحياة الإنسانية. ومن ذلك التعبير الأدبي بالسرد قصصا وروايات وحكايات ومذكرات والتي فيها تشخصن الساردة نفسها بطريقتين تتفاوت فيهما أهميتها كأنثى:

الطريقة الأولى: مسايرة المعادلة آنفا مقرة للطرف الآخر بالتفوق والهيمنة عليها بكتابة ذكورية ليس لها فيها كيان أو هوية كما لا تاريخ لها يتحدث باسمها ولا قضية لها تتبناها أو تدافع عنها.

الطريقة الثانية: قلب هذه المعادلة عبر استعادة الساردة تاريخا خاصا بها تصنعه لوحدها مقيمة نظامها الأنثوي بمثالية تخييلية تستردّ فيها قيمتها وتؤكد هيمنتها منحازة لبنات جنسها واعية بالقضية النسوية معززة وعيها بالتدليل على قدرات المرأة الكبيرة والحقيقية.

وليس يسيراً للمرأة ـ التي أريد منها أن تكون أدنى من الرجل ـ ممارسة أو تبني الطريقة الثانية مشخصة حالها هيمنة وإثباتا إلا بالكتابة التي هي سلاح أثير ووسيلة ناجعة بها تتمكن من انتزاع الذكورية من مركزيتها متبادلة الأدوار معها بمثالية، معلية البعد الأنثوي فيها فتغدو هي المركز أو في الأقل المعادل الذي يساوي أو يوازي الرجل في مركزيته، وقد أقر بهويتها واعترف بأنثويتها من دون أن يُنتقص وجوده أو تُلغى فاعليته.

بمعنى أن هدف المرأة من شخصنة وجودها وقلب المعادلة الحياتية سرديا ليس إلغاء دور الرجل وإنما التمتع بالاستقلال والظفر بالتحرر كاتفاق لا بد فيه من الاختلاف. وهذه التعادلية هي جزء من عمومية النسوية التي فيها تجتمع الأضداد والتوافقات كأنها هي المونادة التي فيها جوهر الفرد كامن في ديمومته الكلية التي فيها النسوية ضرورة منطقية لفردانية المرأة.

ومن ثم يكون منطقيا في السرد النسوي أن تشخصن المرأة الرجل لا لبزّه وغلبته وإنما لتوكيد فردانية حالها وتوافقيتها مع كليتها النسوية معبرة عمّا تتوق إليه داخل هذه الكلية.

ومثلما أن للرجل تصوراته الخاصة عن المرأة كذلك لها هي تصوراتها الخاصة عنه، فكيف تشخصن المرأة الرجل في سرودها القصصية والروائية ؟ وبأيّ طريقة تبني تصوراتها المادية والتجريدية للرجولة ؟ هل تظل عاجزة عن موازاة الذكورية فلا هي تخترق حصونها ولا هي قادرة على الإفادة من نقاط ضعفها ؟ ولماذا تظل الشخصنة النسوية غير النمطية للمرأة مرهونة بتحررها تحررا كاملا وغير مرهونة بتحرر الرجل من معتقداته وتصوراته النمطية للواقع الإنساني بمعنى أنّ فكرة تحرّر المرأة وقف على فكرة تبعية الرجل لها ؟ وهل ننتظر من أجل أن تتوكّد فاعلية المرأة غير النمطية كعنصر مهم وأساس إلى ذاك الوقت الذي فيه تتفكك المجتمعات وتنهار؟ وكيف ينبغي أن تتعامل المرأة مع نمطيتها التي يراها الرجل ظاهرة في جسدها حسب ؟ كيف ستعبّر المرأة بجرأة وتخترق بعنف مواضعات الكتابة الذكورية بكتابات نسوية لا نمطية ؟ وما مشروع الكاتبات العربيات وهن يؤيدن التمظهر العمومي لخصوصيتهن النسوية بهويات تامة لا نقص فيها ولا اتّباع ؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة تعني وضع الكرة في ملعب النسوية التي عليها تتوقف مهمّة قلب الشخصنة النمطية للرجل. وهذه بالطبع مهمة ليست يسيرة بالمرة؛ بل هي عويصة تمثيلا وربما بعيدة منالا. ولن نغالي إذا قلنا إن الإمكان في بلوغ ذلك القلب أو بأقل تقدير القيام به يظل متوقفاً على المرأة نفسها لاسيما المثقفة الكاتبة والساردة التي تملك الكتابة سلاحاً فاعلاً في هذا المضمار.

وإذا كانت بغية المرأة من وراء سرودها القصصية والروائية هي شخصنة نفسها وبنات جنسها وأيضا التعبير عن رغبتها بأهمية تقديم تصوراتها الجديدة عن الرجل مفرداً ومجموعاً فإن لا مناص من أن تتوزع كيفيات شخصنة هذه التصورات بين اتجاهين أحدهما إيجابي معتاد والآخر سلبي وغير معتاد، كالآتي :

الاتجاه الأول: الشخصنة الإيجابية

فيه تصور المرأة الرجل شخصا لا مثيل له ناظرة له ـ فردا كان أو كلا ـ من منظور ذكوري، والمحصلة كتابة سردية ليست نسوية لأن المرأة تكتب بقلمها ما ليس في صالح جنسها، فترى نفسها من خلال عيني الرجل تابعة له لا تملك ما يملكه، محافظة في قصصها ورواياتها على ما يريده ويرضيه كسيد ومالك له جبروته وليس عليها سوى إطاعة أوامره والإقرار بمكانته وقيمته، وذلك بواحدة من الصور الاتية:

1 ـ الرجل البطل الذي يبرز إلى عالمها كائناً مركباً وخطيراً ذا بأس وأهمية، يتفوق عليها بالعقل والأخلاق والتاريخ والقوة. وإذا كانت البطولة دوما للرجل فإن دور المرأة ثانوي أما كملهمة أو كملحق فلا تتكلم ولا تفعل سوى ما يعضد مكانة الرجل ويؤكد غلبته أو كعدوّة ينبغي للرجل أن يظهر تفوقه عليها (ينظر: غرفة تخص المرء وحده، فرجينيا وولف، ترجمة سمية رمضان، مكتبة مدبولي القاهرة، 2009، ص91 ـ 92).

وما دام الرجل في نظر المرأة بطلا؛ فإن تبعيتها له تظل قائمة كنوع من “الإفراط في الوعي التاريخي الذي يحاصر الإنسان والذي يمنعه في الوقت نفسه من ابتكار أيّ تجديد تاريخي حقيقي” (نيتشه وجذور ما بعد الحداثة، أحمد عبد الحليم عطية، دار الفارابي، بيروت، ط1، 2010، ص 157).

ومن ثم تظل في وضع التابع غير منتفعة من وجودها في صف المهمشين والمستضعفين والمقهورين ولا قادرة على نيل حقوقها؛ بل هي مسحوقة ومهانة مقتنعة بما وصفها به المفكرون والفلاسفة، راضية أن تمارس ضدها كل صنوف القهر واللامساواة لا تعترض على مقولة إن “المرأة كلما كانت أكثر أنوثة.. تعدت بيديها وقدميها لكل أنواع القوانين والحقوق.. بتفوق هائل” (هذا هو الإنسان، فريدريش نيتشه، ترجمة علي مصباح، منشورات الجمل، د. ت، ص 76)

بل تجد أن أوصافا مثل المرأة الراقية والنمط المثالي وتحرر المرأة كلها تحطُّ من منزلتها كامرأة (ينظر: المرجع السابق، ص 76 ـ 87 )، من منطلق أنها إذا كانت لها فضائل فيجب تجنبها (ينظر: أفول الأصنام، نيتشه، ترجمة حسان بورقية ومحمد الناجي، افريقيا الشرق طبعة اولى 1996، ص 13).

2 ـ الرجل الوصي الذي على المرأة الإذعان لعبقريته وفاعليته وموهبته، فهي صنيعته التي غيّب تاريخها وهمّش وجودها خشية استعادتها لدورها الأمومي مستحوذا على أنوثتها التي يأبى أن يساويها بذكوريته. وبهذه الصورة النمطية للرّجل تغدو العفة “ذات أهمية دينية لحياة المرأة وقد تحوصلت وتلفلفت واشتبكت مع أعصاب النساء وغرائزهن حتى أن استئصالها ووضعها تحت بؤرة الضوء يعد عملا يتطلب شجاعة نادرة” (غرفة تخص المرء وحده، ص 101).

3 ـ الرجل المركز الذي تقرّ له المرأة بالغلبة ولا تعكر فيه النساء مزاج الرجال ولا تخيب ظنهم ولا تسيء إليهم ولا تضعف مهابتهم ولا تتسبب في ألم عميق لهم ولا تؤجج غضبهم؛ بل هن يذرفن الدموع ويقدمن حياتهن وينتكسن ويعوقن وينتهكن وليس من حقهن أن يكون لهن تراث يخلفهن. وهذه هي المجهولية التي تراها فرجينيا وولف “تجري منهنّ مجرى الدم، والرغبة في أن يحتجبن ما زالت تتملكهن وهن حتى الآن غير مكترثات بأمر الشهرة مثل الرجال. وإذا أردنا حديث العموميات فغالبا ما تمرّ النساء على شاهد قبر أو علامة طريق دون أن تأخذهن تلك الرغبة المأجوجة في كتابة أسمائهن عليها.. تحت وطأة غريزة التملك” (المرجع السابق، ص 102).

وتظل مركزية الرجل تتجلى في تاريخه فهو صاحب العقل العظيم الذي ينبغي للمرأة ـ التي ليس لها غير الحدس والعاطفة من دون عقل (ينظر: الجنس الآخر، سيمون دي بوفوار، ص 60 ) ـ أن تكرس نفسها لخدمته ومدارة أحواله وتلبية رغائبه مقتنعة أنها أقل قدرة منه عقليا وهو المتميز عليها جنسيا والمتسامي والمتجاوب والخلاق فكريا.

وعادة ما نجد هذه الشخصنة الإيجابية للرجل واضحة في السرد الذكوري، فلا فرق بين قلم المرأة وقلم الرجل ما دامت الشخصيات النسوية متعاطفة مع الرجل ترضي غروره وتُدين المرأة، مجيِّرةً أعمالها لصالحه بوصفها هي الضعيفة والضحية المغوية في عالم اجتماعي فيه الرجل هو الأفضل.

ولن نمثل على هذا النوع من السرود؛ أولا لمألوفية التمثيل القصصي والروائي ووفرته عالميا وعربيا وثانيا لأن شخصنة الرجل هنا لا تماشي ما نريده وهو إثبات كيان المرأة الأنثوي؛ وثالثا لما فيه من نماذج لكاتبات يَظهرن نسويات على الصعيد الاجتماعي مدافعات ومنافحات عن النساء بينما يكن على الصعيد الإبداعي متواطئات مع الذكورية مسايرات مواضعاتها الكتابية.

الاتجاه الثاني: الشخصنة السلبية

إذ تشخص المرأة الرجل من منظور نسوي ناظرة لفرديتها وكليتها مركزا، متخلصة من التبعية ومنتجة كتابة سردية تندرج في أدبيات السرد النسوي مصورة الرجل تصويرا فيه انتصار لحالها وحال بنات جنسها بنسوية عمومية، كأن تجعل منه هامشا أو تستصغر دوره أو تقلل من قيمته وأهميته مقاومة مركزيته محاولة التكافؤ معه وربما التفوق عليه. وذلك بواحدة من الصور الآتية:

1 ـ الرجل المستكين الذي تتغلب عليه الكاتبة/الساردة بوصفها ذاتا فاعلة وواعية وشريكة لا دونية في مكانتها، ولا استلحاق أو انسحاق في قيمتها كأمر واقع يدلل على أحقية النسوية في أن يكون لها خطابها الأمومي/الماتريكي الذي يضاهي الخطاب الأبوي/البطريركي، متعاطية الحديث عن نفسها من منظار مثالي يحتفي بأنثويتها ويناصر تطلعاتها التحررية، عاملة على قلب ما ترسّخ من الثوابت القائلة بأن النساء أضحل عقلا ووعيا وأكثر عاطفة ووجدانا أو تدلل على حاجتها لا إلى أن تملك حيزا يخصها وحدها حسب؛ وإنما أيضا أن تملك طبيعتها الحقيقية التي تريدها هي لا التي صنعها الآخر لها مزيفة أو مضللة بحجة أنها واقعية.

وإذا ما تهشم الاعتداد الفحولي أمام القدرات النسوية؛ فإن من الطبيعي أن يرغم الرجل على الاستكانة ويكون لزاما عليه الاعتراف بدور المرأة المحوري والإيجابي في الحياة.

وعلى وفق هذا الاعتراف ستتوكد تبعية الذكورية للنسوية، ويكون للمرأة الحق في أن تسود وتتمركز على حساب الرجل الذي ما عاد قادرا على مقاومتها أو الوقوف ضدها أو تحديها على مختلف الصعد. وهو ما نجده في رواية (منازل ح 17) لرغد السهيل التي فيها تشخصن الساردة التي هي قمر الزمان الرجل كأب وزوج وصديق ذاتا سلبية فهو المستكين والمبهوت بقدراتها العقلية والمعرب دوما عن دهشته وإعجابه بأطروحاتها الدينية والفكرية. فأبوها يعترف لها بتميزها وزوجها يعجز عن مواجهة حججها ولا موازاة شخصيتها “أدار ظهره كعادته فأخبرته لأغيظه أنني أتابع هذين المعلمين الجليلين .. فكانت القشة التي قصمت ظهر البعير” (منازل ح 17 رواية، رغد السهيل، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 2019، ص 90).

ولم يجد تلميذها حسن بدا من أن يتراجع عن إعلان حبّه لها وقد بهتته بقوة بيانها وسحر جمالها “تفاجأ بها وهي ترفع خمار وجهها فارتجف واتسعت حدقتا عينيه مبهورا بفعلتها وظل صامتا.. ثم أشاح بصره عنها ليتوارى خلف الباب هامسا: سبحان من كمّلك بالعلم والجمال ولا كامل إلا وجه المنان.. سيدتي أشعر بالخجل ولا أعرف كيف لي أن أحدثك بالأمر؟” (ص 138).

وحاول الرجال مجموعين في الرواية إضمار الكيد لها “فلم تحفل وواصلت نشر نهجها الجديد داعية في كل خطبة للاستعداد لاستقبال المخلص ونصرته” (ص 139)، حتى أن استكانتهم أمامها جعلتها “إماما يؤم الناس وخطبت في المنابر وترأست المجالس وحادثت الرجال كأنها منهم” (ص 159)، كما أن أفعال الرجل العدوانية لم تعد تدهش بطلة رواية (ضوء برتقالي) للروائية العراقية نادية الأبرو “لست أنكر أني لم يعد يدهشني أو يصدمني أمر. كل شيء صار معتادا.. فلا غرابة أن يسوق الولد أمه إلى الشارع وآثار حليبها لم تزل على فمه” (ضوء برتقالي رواية، نادية الأبرو، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ط 1، 2019، ص50).

2 ـ الرجل المهزوم الذي يتساوى وجوده وعدم وجوده صوتا مقهورا وكيانا مغلوبا فاقدا الأهلية والأهمية. وصحيح أنه موجود واقعيا لكنه وجود متلاش فعليا إذ لا قيمة اعتبارية له، والمرأة وحدها الحاضرة والمهيمنة في مجتمعها الذي غالبيته من النّسوة الفاعلات.

وهو ما نجده في رواية “ضوء برتقالي” التي فيها مجتمع الذكور مهزوم ومطرود أمام مجتمع النساء وليس للمرأة من هدف في الحياة سوى أن تشخصن أمومتها عبر الظفر برجلها المجهول الوجود والمبحوث عنه بلا جدوى، وقد جسّدت “هناء الخصيب” بطلة الرواية هذا الدور باحثة من أول الرواية حتى نهايتها عن حلم حياتها “رياض”، تواقة إلى ذلك اليوم الذي تنال فيه بغيتها لكن بلا جدوى إذ ليس لرياض وجود على أرض الواقع “حبك يا رياض رفعني فوق غمامة أمطرتني ظمأ مزمنا إلى وصلك.. ليتني ألحق بك” (ص 150)، ومثله شخصية الدكتور حيدر الذي عجز عن مواجهة الواقع فانهزم ولم يعد “وكان أن وسوس الشيطان في عقل الدكتور حيدر فهرب في ليلة ليلاء إلى الأردن ومنها إلى ليبيا باحثا عن مستقبل” (ص 137)، وهناء في الرواية نفسها لا ترى في زوجها سوى شخص مستكين مذعن لرغبتها في الانفصال عنه” تقبل حزني وشرودي طبعي الحاد وكل ألوان أمزجتي، غض بصره عن عملي بعد أن أغلقت أمامه كل أبواب النصيحة التي أراد بها أن يخلصني من آثامي وأخطائي” (ص 160).

وإذا كانت الأنثوية يوما ما سببا في دونية المرأة وتبعيتها، فإنها الآن تسعى إلى أن تكون الطابع التكويني الذي يميز نسويتها على شتّى الأصعدة مستردة قيمتها ومؤكدة هيبتها وقد اختفى الرجل وغادر المركز لتحتله المرأة محرضة ومستنهضة ومنتفضة ومؤججة لفضاءات الإبداع بديمومة تعرّي عبرها الفحولة ثقافيا، وتتجاهل سلطتها سياسيا، مستردة جوهر المرأة الجنوسي الحقيقي.

وما هذه الفاعلية في تعرية الذكورة وأسلبتها سوى صيرورة وعي نسوي كان مختبئا وسريا بما هو جسدي واشتهائي، وقد تحول الآن علنيا وصريحا بقرائن الأنموذج الشهرزادي الأمومي الذي بز الأنموذج الشهرياري وأطاح به “أظنه قال عبارته الأخيرة بشيء من الخجل مطرقا برأسه وعينيه للأسفل عند قدميه” (ص91).

3 ـ الرجل المهمش، فائض عن الحاجة وقد انتزعت النسوية منه السلطة، فغدا بلا نظام ذكوري يعتد به؛ بل ليس له سوى أن يقر بالنظام الأنثوي منظومة مركزية ذات اعتبارات جنوسية وثقافية وسياسية. وهو ما تؤكده الساردة في رواية “منازل ح 17” إذ تقول في مقطع ميتاسردي “فما صوَّر رجل امرأة في سرده إلا وقيدها في رؤيته المركزية في حدود عقله هو وأسرها في لغته هو حتى تنفر منه هي ولا تكشف له أسرارها ولا تخبره تحولات أحوالها لكن أنا وأنتِ سنلتقي ففي كل أنثى بعض منّي وأنا خليط منهن جميعا” (ص 78).

وقد يستشف أن القصد من هذا الاستبدال للمواقع الحياتية بين الرجل والمرأة إنزال الذكر من عليائه ووضع الأنثى في مكانه. فمثل هذا الفهم مغلوط ومرفوض لأن فيه تتزحزح مثالية المرأة وهي تقلب الصورة النمطية التي رسمها لها الرجل على مر العصور بصور أخر غير نمطية.

فالمرأة لم تعد ذاك الشيطان والعدوّ والخطر الذي على الرجل توخّي الحذر منه، وإنما هي تريد العكس أيّ شخصنة الرجل مكملا لكيان المرأة يتشارك معها مطوعا خبراته وقدراته لصالحها بلا خطورة ولا استبداد بوصفه الكائن الذي ليس بإمكانه استشراف المستقبل إلا بشراكة المرأة التي تملك مثله الحاضر وبالاقتدار نفسه أو أكثر منه. ومن ثم يكون خطرا جدا عودة الرجل مركزا لأن في ذلك إعادة للوضع التقليدي في النظر للنسوية من منظار اتباعي سلفي يرى المرأة سلعة للاستهلاك وليست منتجة لقيم الحياة.

فقمر الزمان التي أجبرت على ترك ولديها بسبب أفكارها الدينية تشعر أنهما بحاجة إليها لكنهما غير قادرين على الإفادة منها فيظلان مجرد هامش في حياتها “في حجرة معلمها الراحل أسندت ظهرها إلى الجدار وأسدلت جفنيها تمثل لها وجه ولديها إسماعيل بخاليه الجميلين وإسحاق القصير قرأت الاستفهام في عينيهما مدت يدها فقبضت على الدخان تحسرت وتمتمت” (ص 125).

وإذا كانت الذكورية مهمشة؛ فإن النسوية هي التي ستتولى مهمة إصدار الأوامر والأحكام وسن القوانين والتشريعات غير مبالية بالرجل “زوجها حذرها أكثر من مرة.. فلم تبال آسيا بتحذيره” (ص135)، مستنفرة طاقات بنات جنسها مطوّعة جسدها تطويعاً عمومياً وبالشكل الذي تكون فيه كل امرأة مالكة مفاتيح جسدها، متكلمة عنه بخصوصية لغوية، وبسلطة مركزية وقد أحكمت النسوية قبضتها بوجه الذكورية التي أزاحتها عن المركز رافضة التناصف معها في الأدوار الحياتية.

فتتعاون قمر الزمان مع ضرتها بقصد غلبة الزوج “وأصبحت مع ضرتي صديقتين علمتها القراءة والكتابة وشرحت لها بعض دروس العلم” (ص 90)، وتجرّم آدم لأنه هو الذي “ارتكب الخطيئة في الرواية القرآنية.. وهو المخاطب بكل الآيات القرآنية وهو الذي غرر بحواء وهو الذي خاطبه إبليس وأغواه.. لذا احذرن من تأويلات يضعها رجال متأثرون بفلاسفة اليونان الذين أضمروا العداء للمرأة” (ص 134).

إجمالا نقول إن الرجل لم يعد مشخصناً في سرود المرأة كائناً فريداً ومميزاً لا يخشاها ولا يقيم لها وزناً؛ بل العكس صارت المرأة لا تخشى الرجل. وهي إذ تقيم له اعتباراً في السرد النسوي؛ فإن ذلك لا يتعدى حدود الشخصنة له كياناً مستكيناً ومهزوماً ومهمشاً حتى أنّ وجوده وعدم وجوده سيان في ظل عالم ما بعد حداثي ليست فيه أقطاب ولا أطراف.