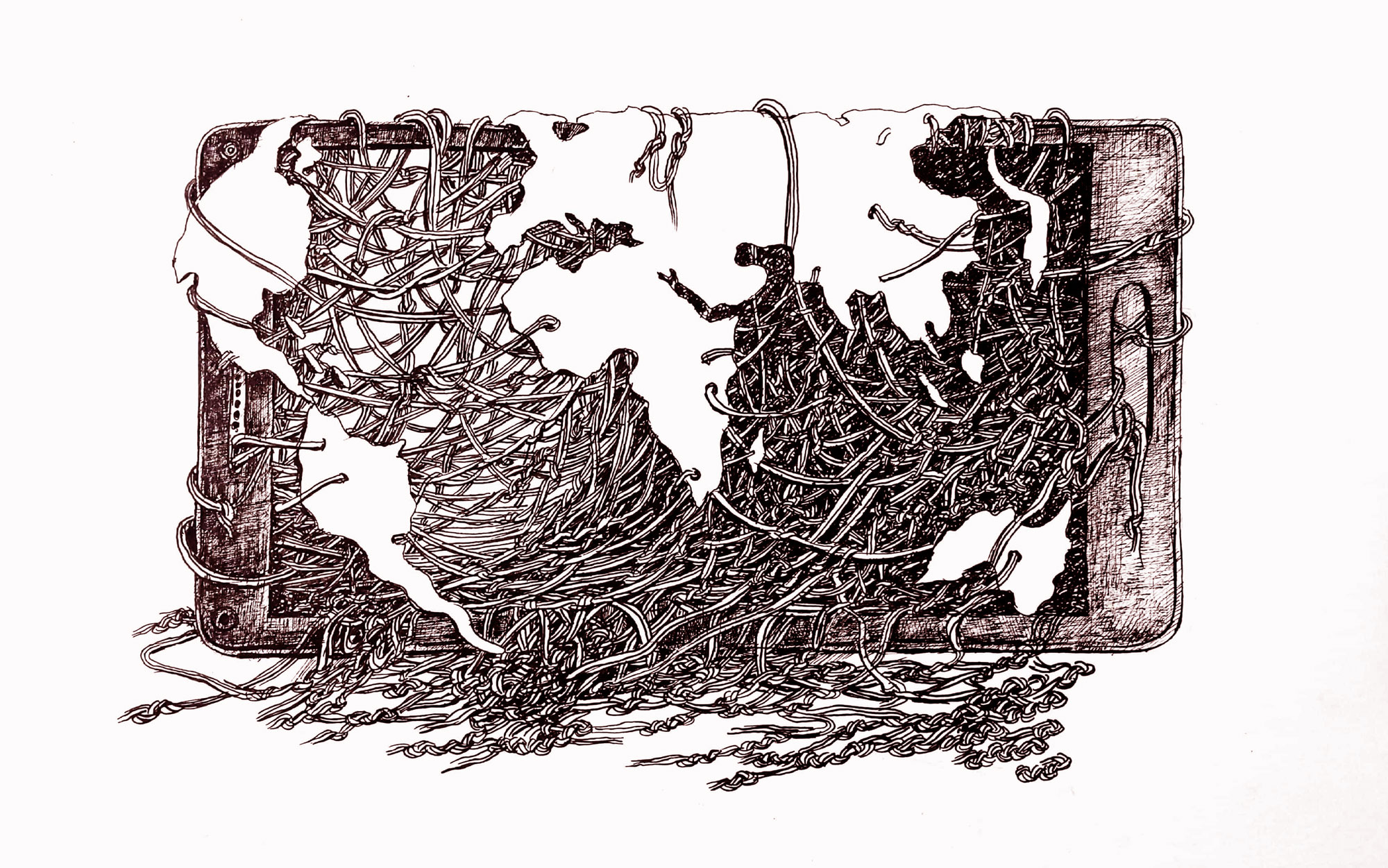

عوالم ذكية لمجتمعات تمضي في المجهول

في مجتمعاتنا الحضارية ثمة مخترعات قد غيرت البنية السوسيولوجية لهذه المجتمعات وأحدثت جملة من التحولات فيها، ويأتي الهاتف المحمول على رأس هذه التقنيات التي تراوح تأثيرها على المكون البنيوي للمجتمع؛ بين المؤثر الإيجابي والسلبي منه.

وبتأمل جملة التغييرات التي طالت المجتمعات العربية تحديدا، جراء حضورية جهاز الجوال وخاصة جيل الهواتف الذكية منه؛ فإننا سنجد في ذلك الشق الإيجابي منه بأن هناك نقلات يشار إليها بالبنان في الواقعية المجتمعية العربية.

فلو أخذنا جانب بيداغوجيا التعليم كأنموذج، فإننا قد ألفينا أبناءنا وبناتنا يتلقون دراستهم التكميلية من خلاله ويتعاملون كذلك مع التعيينات المدرسية والمشاريع الدراسية ومواقع التعلم الذاتي وغيرها العديد من مواقع التثقيف المعرفي؛ الأمر الذي يشير إلى أن هذه الهواتف الذكية قد حققت دوراها الإيجابي المتوقع منها في هذا الجانب.

ونفس الأمر قد تحقق للمواطن البسيط الذي ألفيناه يجري تعاملاته البنكية ويسدد فواتير خدماته الاستهلاكية ويحجز مواعيد سفره ومراجعاته الصحية عبر الخدمات الإلكترونية التي يوفرها له هذا الهاتف المحمول.

وحتى في الجانب الحقوقي، نجد تلك الوسائط التي يتصفحها الفرد عبر هاتفه الجوال وعبر التبادلية المعرفية الجمعية التي تتحقق في برامج السوشيال ميديا، فإن هذا المواطن العربي- وخاصة الذي يعيش في ظل نظم حكم شمولية- قد أصبح أكثر وعيا بحقوقه وواجباته ومن ثم لم تعد مسألة تهميشه وتجاوزه في إقرار النظم والتشريعات الدقيقة التي تتناول جانب معيشته بالأمر الهين.

الأجمل من ذلك أن هذا المواطن قد غدا أنموذجا للإعلامي المواكب للحدث أو “البابارازي” المصغر، إذ قد كانت هناك جملة من الأحداث والتجاوزات وبعض الوقائع التي قد كان طابعها داميا، ولكن تمكن بعض الأفراد في المجتمعات العربية التي جرت فيها هذه الوقائع من توثيقها عبر هواتفهم المحمولة الذكية ومن ثم نشرها أو تنصيبها في مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة، قد أدى بالتالي إلى تشكل قضايا رأي عام مثلت ورقة ضغط على الأنظمة الحاكمة تجلت في سرعة اتخاذ قرار حل إزائها وبالتالي تحقُقْ سرعة المعالجة.

كما أن ما كان يمارس في السر من عمليات تهريب وفساد مالي وإداري، فإن عمليات تسجيله وبثه، التي وفرتها هذه الأجهزة الجوالة، قد مكّنت من إيصال مثل هذه الأمور والقضايا إلى السلطات وبالتالي تمت معالجتها للحد من تفشيها وامتداد ضررها بشكل كبير.

وفوق ذلك لن ننسى أن تلك البرمجيات ووسائل التواصل التي وضعها الهاتف المحمول بين أيدي مواطني العديد من دول العالم، وخاصة تلك التي تقطن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحوي نظما أحادية، وتمارس أجهزتها الأمنية قمعا بحق معارضيها؛ وتجاوزات أمنية بحق مواطنيها قد أدت إلى سهولة تواصل مواطني هذه الشعوب مع بعضهم البعض وتنسيق جهودهم للخروج في تظاهرات مليونية في فترات زمنية بعينها، أدت بالتالي إلى سقوط هذه الدكتاتوريات.

بيد أن هذه الإيجابيات التي تولدت عن استخدام الهواتف المحمولة في حياتنا وانتشارها في الأوساط المجتمعية على اختلاف تشكيلاتها وثقافاتها؛ قد كان من المنطقي، بل والطبيعي، أن تصحبها على الجانب الآخر جملة من السلبيات والمساوئ. وهو أمر، في تقديري، مرده باعثان اثنان، أحدهما يكمن في مفهوم “الثنائيات الضدية”، الذي تشكل عبر الدراسات النوعية لليفي شتراوس حول أساطير الشعوب. وهو طرح يقوم على منظور فلسفي مُتَصَوَرْ لهذا العالم بما فيه حياتنا الدنيوية المعيشة، يقول بأن هناك ثنائيات بعينها تتسم بالتضاد كالخير والشر والظاهر والباطن والليل والظلام…إلخ، وهي ثنائيات وجودية تسير بالتوازي بحيث لا تطغى إحداها على الأخرى إلا بالقدر اليسير، في حين يمثل الأمر الآخر؛ تلك الثقافة المشاعة التي ينتظم فيها عقد المجتمع، فالمجتمعات النامية محدودة التعليم ومتوسطة أو متدنية الدخل، من الطبيعي والمنطقي عندما تتوفر بين يديها تقنية ثورية في تمثيلاتها؛ فإن أغلب استخداماتها لها ستكون مرتكزة بالأساس على تلك المناطق الرمادية والجوانب السوداء من تطبيقات وتوظيف هذه التقانة. وهو الأمر الذي يدعونا مليا إلى التفكير حول تلك المقاربة التي تدعو إلى ضرورة تثقيف مجتمعات العالم الثالث حول الوسائل المثلى لتوظيف أي مخترع تقني ثوري قبل طرحه في أيدي شعوب هذه الدول.

وهي دعوة تتشكل من منطلق توظيف هذا الجانب التوعوي كوسيلة احترازية ووقائية تحول دون ظهور الإشكاليات المتولدة من الاستخدام السلبي لهذه المنجزات العلمية الحديثة، فنحن لو تأملنا تلك السلبيات التي تمخضت عن الاستخدام الخاطئ للأجهزة المحمولة من قبل أفراد في عالمنا العربي، فإننا سنصاب بصدمة فكرية مهولة من حالات انتهاك الخصوصية التي مورست بحق العديد من الأفراد والأسر. من ذلك أن هناك أسرا بعينها قد تعرضت لحوادث مرورية، وعوضا عن تقديم المساعدة لها فقد وجدنا غالبية من شهدوا الحادث يتسابقون لتصوير أحداثه وإصابات الذين تعرضوا له في سعي محموم من كل فرد منهم؛ إلى أن يكون هو صاحب السبق في نشر الخبر في مجموعات التواصل الإلكتروني التي هو عضو فيها.

كما أن ظاهرة الابتزاز قد تنامت في المجتمعات العربية، وأصبح من يضطلع بها ليس مجرد أفراد منحرفين أخلاقيا وسلوكيا، وإنما عصابات أشبه ما تكون بالجريمة المنظمة، حيث سعت لتوجيه نشاطها في المجتمعات العربية في سبيل الحصول على الكسب المادي السريع خاصة من أفراد المجتمعات الخليجية الثرية.

وأكثر من ذلك، فقد وجدنا بعض النظم السلطوية قد دخلت على الخط كذلك. فأصبحت تعمل على تمرير أجنداتها السياسية عبر برامج التواصل الاجتماعي التي تحويها هذه الهواتف الجوالة الذكية، فتطلق حملات تعبوية لتشكيل رأي جمعي نحو قضية بعينها تهدف بالأخير لصالح استمرارية هذه النظم الحاكمة وتعزيز بقائها على المدى الطويل. فالإصلاحي الذي يطالب بالعدالة والحرية والمساواة قد أصبح في نظر الجماهير الموجهة سياسيا والمنقادة كليا، متطرفا فكريا ومعاديا للسلم الأهلي كذلك، والناشط الذي ينادي بحقوق الأقليات، قد أضحى موسوما بالطائفية المقيتة والسعي لإثارة القلاقل وربما وصم بالإرهاب.

وهنا تكمن الكارثة، إذ في الوقت الذي يسهم فيه الهاتف المحمول في تثقيف الفرد بحقوقه وتمكينه من مقارنة تشريعات ونظم دولته مع الأخرى الأكثر ديمقراطية وصيانة لحقوق الإنسان، ومن ثم سعيه للمطالبة بأن تحسن الظروف السياسية والمعيشة لأبناء بلده، فإننا نجد على الطرف المقابل أن هؤلاء الذين تتم المطالبة بحقوقهم قد تم توجيههم فكريا من لدن الدكتاتوريات ليتحولوا إلى قطيع منصاع لصانع القرار في بلدانهم ويرون في النشطاء المطالبين بحقوقهم أعداء للدين وللوطن.

وإذا ما حدثتهم عن تلك المظالم التي تمارس بحقهم من قبل النظم القمعية الحاكمة، فإنك ستجد منهم إجابات جاهزة لتبرير ما يتعرضون له من صنيع لا إنساني، بعضها قائم على تأويلات خاطئة للنص الديني، قد مررت إليهم من قبل المشيخيات النفعية المرتبطة بهذه النظم، عبر برامج الهاتف المحمول.

ومن هنا يتولد سؤال؟ هل أصبحت التقنية الحديثة التي تمثلت في الثورة المعلوماتية، تسهم في تقدم شعوب منطقة الشرق الأوسط، أم تعمل على النقيض في تعزيز رجعيتها المقيتة؟ يقيني أن الإجابة الناجعة على مثل هذا السؤال لا نملكها إلى حينه، وعليه، سيبقى الهاتف الجوال مثار جدل طالما كان باعثا للعديد من التحولات الاجتماعية ووسيلة لإحداث التغيير السوسيولوجي بشقيه.