فكر الأنوار لم يصنع الثورة الفرنسية

تعلمنا أن الأنوار من أكبر السرديات المؤسسة للغرب، وأن حفنة من المفكرين والفلاسفة في القرن الثامن عشر وقفت في وجه السلطات المطلقة التي كان يحوزها الملوك والكنائس، واستعملت العقل سلاحا لقهرهم، حتى عدّ المؤرخون عصرها ذاك بعصر الأنوار الذي شهد انتصار العقل على كل أشكال الدغمائية والحكم المطلق، ورسّخ في الأذهان أن تلك القلة القليلة كانت على رأي واحد.

هذه الحقيقة يفندها عدد من المؤرخين المعاصرين، في مقدمتهم كريستوف مارتان، أستاذ الآداب الفرنسية في القرن الثامن عشر بجامعة السوربون، فهو يؤكد أننا لا نكاد نعثر على نظرية مشتركة يلتقي حولها فلاسفة الأنوار، فروسو يعتقد أن “مبدأ كل فعل كامن في إرادة المرء أن يكون حرّا، ولا يمكن أن نمضي أبعد من ذلك. وليست عبارة حرية هي التي لا تعني شيئا، بل عبارة الضرورة”.

أما ديدرو فيرى عكس ذلك، إذ يعتقد أن تلك الحرية الميتافيزيقية مضلِّلة تماما، فهو مثل بطل روايته “جاك القدري” من أنصار نظرية تقول إن كل شيء موجود بالضرورة، وتعزو ظواهر الطبيعة كلها إلى قوة بلا حرية. ذلك أن ماديته تمنعه من أن يرتاح إلى فكرة الحرية. ولكنه لا يرى الأمر كذلك في المجال السياسي، فهو لا يعتبر ذلك المبدأ مضللا، بل يعتقد أن الطبيعة تمنح كل البشر حق التصرف في ذواتهم وممتلكاتهم بالطريقة التي يرونها مناسبة لسعادتهم بشرط أن يتم ذلك وفق معايير القانون الطبيعي، ولا يسيء إلى الآخرين.

هذا الموقف يدعمه مؤرخ آخر هو أنطوان ليلْتي إذ يقول “غالبا ما ينظر إلى الأنوار ككتلة متجانسة، كقاعدة تنظيرية للحداثة الغربية، وعادة ما ترمز إلى عبادة العقل والتقدم، ونبذ المعتقدات الدينية، والتمسك بالحريات وحقوق الإنسان. وتقوم في فرنسا مقام أيديولوجيا رسمية للجمهورية العلمانية، في موازاة كونية تجريدية لامبالية، وحتى معادية لمختلف الثقافات”.

والحال أن ثمة توترات وخلافات كانت تضع الفلاسفة وجها لوجه، حتى أنه يمكن الاعتراض على أيّ عنصر من العناصر التي تحدد الأنوار. فمقاومة فولتير للإكليروس لا تعارض التأليهية (مذهب يقر بوجود الله وينكر الوحي والآخرة) ولكنها تعترض بشدة على إلحاد ديدرو والبارون دي أولباك. كما أن عدة تيارات سعت إلى التوفيق بين العقل والعقيدة، خاصة في ألمانيا وإنكلترا.

كذلك في المجال السياسي، فالذين يوافقون على الديمقراطية وسيادة الشعب كانوا قلة قليلة، لأن أغلب فلاسفة الأنوار كانوا معتدلين، يعتمدون على السلطات الملكية ومؤسسات النظام القديم لدحر المعتقدات البالية والتطير، حتى أن حركة التنوير الألمانية كانت تلتزم بمقولة لملك بروسيا فريدريخ الثاني، لخّصها كانط بقوله “فكروا كما شئتم، ولكن أطيعوا”.

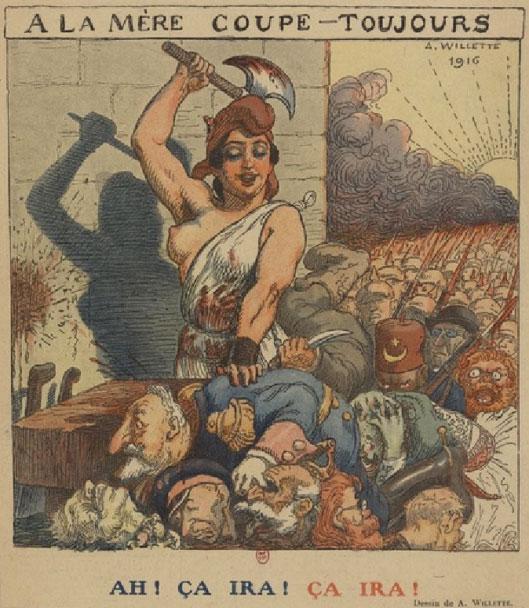

أي أن أولئك الفلاسفة كانوا يتوقون إلى تقدم مطّرد، دون أن يربطوا جهودهم بحركة موحدة، ولم يكن تفاؤلهم خاليا من القلق، وحتى الكآبة، التي بلغت أوجها عند نهاية القرن في ما أسماه ليلتي جمالية الأنقاض، ويعني بها مجازر عهد الإرهاب، ثم حروب نابليون التي خلفت ملايين القتلى في شتى أنحاء أوروبا وخارجها.

كان المفكرون يطرحون آراء جديدة وصفت بالهرطقة، ولكن في نواد ضيقة تضم نخبا فكرية، أو في مخطوطات سرية قليلة الانتشار، لأنهم كانوا يؤمنون بأن الحقيقة لم تُخلَق للمبتذَل، أي للإنسان العادي.

أما الموسوعيون فقد حرصوا على إنارة أكبر قدر ممكن من الجمهور، وتوسيع دائرة الأنوار بنشر المعرفة والفكر النقدي. هذه الجهد البيداغوجي والنضالي كان يتطلب الكفاح لأجل حرية الطباعة والتعليم العام لأن كليهما يقود إلى تطوير الأنوار والقضاء على المعتقدات البالية. وكان فلاسفة الأنوار في الغالب متحمسين، مستبشرين بانتشار المطابع، ولكن كيف السبيل إلى توعية الناس وهم لا يحفلون إلا بأصداء الحوادث وأخبار المشاهير والمعارك الصحافية واللجاج. وكيف السبيل إلى تجنب تحويل الأنوار نفسها إلى ديانة مدنية، والفلاسفة إلى إكليروس جديد؟

لم يكن فلاسفة الأنوار إذن مجموعة منسجمة لها مقترحات نظرية يمكن أن يتبناها المرء بسهولة. وغاية ما كان، جدل واسع رافق جهود كتاب أوروبيين طرحوا مسألة تحول المجتمعات التقليدية، كالنظر في هيمنة الكنائس على المعتقدات بشكل جعل الممارسة محدودة؛ وتطوير المدن والتجارة الذي لم يعد يسمح ببقاء الاتفاق الاجتماعي السياسي الذي يمنح النبلاء امتيازات كبرى؛ عولمة التبادل التي تفرض على الدول أن تعيد التفكير في تنظيمها الاقتصادي؛ وأخيرا، فكر جديد في علم التاريخ بدأ يظهر على أنقاض العناية المسيحية.

لم يقدم فلاسفة الأنوار برنامجا نظريا يسمح بإنجاز تلك التحولات، بل قاموا بمجهود فكري كي يفهموها ويوجهوها؛ أي أنهم قاموا بعملية تحسيس للمشاكل المستجدة التي تستوجب تحولات اجتماعية وثقافية، دون أن يكونوا على مستوى واحد، ففكر ديدرو الملحد لا يوافق تماما فكر روسو الذي يضع الدين أساسا للفضيلة.

كما أن حركة التنوير الألمانية (Aufklärung) لا تشبه الأنوار في فرنسا، بل إنها تزاوج بين البعد الديني ومستجدات العقل، ما يجعل الحديث عن “أنوار أوروبية” مجانبا للصواب، فتوماس هوبز وجون لوك اتخذا الثورات والاضطرابات التي شهدتها إنكلترا طوال القرن الثامن عشر لتأسيس فكرهما الفلسفي. أي أن “القول بوجود ثورة أفكار متجانسة في أوروبا ومسؤولة عن الثورة لا أساس له من الصحة”، بعبارة كريستوف مارتان.

ولئن كان عصر الأنوار قد مهد لـ”ابتكار الحرية” وظهور المواطن الحديث، فإن عدة أصوات وضعت أفكار مفكريه موضع تساؤل، ولا سيما روسو، فقد عاب بنجامان كونستان وإيزايا برلين وجاكوب طالمون ويان ماريجكو على مؤلف “العقد الاجتماعي” فَرْضَه التضحيةَ بالفرد باسم الإرادة العامة، ما جعله في عيونهم مصدر الإرهاب، وحتى التوتاليتارية.

وقد ظل فلاسفة الأنوار محل انتقاد حتى في العصر الحديث، ففي “جدلية العقل”، اعتبر تيودور أدورنو وماكس هوركهايمر أن أفكارهم أتت بعكسها، فبدل أن يسعى الأنوار لخلق مجتمع أكثر إنسانية تحولت عقلانيتهم إلى شكل من أشكال التِّقانة والفلسفة الوضعية أدى إلى نوع من الوحشية واضطهاد الفرد، وممارسة تجارة الرقيق واستعمار الشعوب المستضعفة، أي إلى ما كان فلاسفة الأنوار قد نددوا به وثاروا عليه.

تعلمنا أيضا أن الثورة الفرنسية كانت حلقة انتصرت فيها فلسفة الأنوار على استبداد النظام القديم، ما يعني وجود صلة مباشرة بين الأنوار والثورة، والحال أن أهم أولئك الفلاسفة قضوا نحبهم قبل 1789، وأن الباقين منهم لم يكن يؤبه لهم، وأن مشاريع الإصلاح، التي استوحى النظام الملكي بعضها من فكر الأنوار في سبعينات ذلك القرن، رفضتها النخب التقليدية.

كما أن إعادة تنظيم البلاد بين عامي 1789 و1791 سارت وفق ما وقع الشروع فيه، باغتنام الطاقة التي ولدتها المواجهات، لا سيما اقتحام سجن الباستيل. أي أن المبادئ المستوحاة من الأنوار امتزجت بالمشاعر الجياشة، وهو ما يفسر عدم التزام بعض الثوار بتلك المرجعية التزاما تاما في خطبهم داخل المجلس التأسيسي والجمعية الوطنية، إذ كانوا يتخيرون منها ما يشاؤون لتدبُّر أمورهم العاجلة. وهو ما يؤكده المؤرخ جان كليمان مارتان، ففي رأيه أن الثورة ليست نتاج فكر تجريدي ذي بعد كوني.

فروبسبيير كان يستوحي أفكاره من روسو ومونتسكيو، مفضلا التمثيلية على الديمقراطية المباشرة، مترددا بشأن الجمهورية، مدافعا عن الحرية، رافضا مبدأ المساواة، مؤكدا في صياغة قانون حرية المعتقد على ضرورة وجود ديانة مدنية. ذلك التناقض كان من طبيعة الجدل السياسي الذي يتميز بتقديم حجج وأفكار ومرجعيات ظرفية تتغير بتغير الظروف، فتثمَّن أقوال بعض المفكرين حينا وتُنقَض حينا آخر.

ومن أبرز الأمثلة على تبدل المواقف حدّ التناقض موقف روبسبيير من إلغاء عقوبة الإعدام، فقد أدانها بشدة عام 1791 واعتبرها جريمة ثانية في تصدّ واضح لأغلب أعضاء المجلس التأسيسي، ولكنه منذ عام 1792 قبل بها وإن ظل يرغب في إلغائها، رغم أنه كان من القلائل الذين طالبوا بإعدام لويس السادس عشر دون محاكمة.

كما أن إعلان حقوق الإنسان والمواطن تمّ سنّه بصعوبة في 26 أغسطس 1789، فلم يتضمن إلا ما حظي بموافقة الجميع، وجاء في صياغة متعجلة غير متقَنة. وكان الثوار على يقين من أنه مبتور ولا يمكن أن يطمح إلى تغيير وجه العالم. كذلك الإعلانات التي تلته عامي 1793 و1795، فهي لا تمثل قطيعة راديكالية في تاريخ العالم، ومن الخطأ اعتبارها مستوحاة مباشرة من فكر الأنوار، لأنها في الواقع جاءت نتيجة توافقات وصراعات بين مختلف المجموعات السياسية المتواجهة، والتي لا تخلو بدورها من تأثيرات ومتناقضات.

أما الطروحات ذات النزعة الكونية الموروثة عن بعض المفكرين، مثل كلود أدريان هلفيتيوس والبارون دي هولباك وديدرو، الذين قالوا إن البشر متساوون وأحرار في البحث عن السعادة بالطرق التي تناسبهم فقد ظلوا منسيين في اللحظة الثورية، ولا أحد من النواب كان يريد أن يسمع بهم أو يتعرّف نظرياتهم. ذلك أن الكونية لم تكن مطروحة زمن الثورة، ولم يسع أحد إلى تطبيقها، فقد استُبعد منها العبيد والنساء والأجانب وكل من يريد المحافظة على قناعاته الدينية، بهدف إبقائهم على هامش الجمهورية.

أما مقولة “الثورة ابنة الأنوار” فقد رفعها أنصار الثورة المضادة لاحقا، بعد تيرميدور من العام الثاني (27 يوليو 1794، تاريخ سقوط أنصار روبسبيير)، أي تحت حكم الإمبراطورية، حينما شرع نابليون في شنّ هجومه على أيديولوجيي الجمعية التي أسسها ديستوت دو تراسي. مثلما كان اليعاقبة في عهد الإرهاب يهاجمون ويصادرون بشكل منتظم الأيديولوجيا المطبوعة بعقلانية الأنوار، وكانوا ينددون بها بوصفها مخالفة لتطلعات عامة الناس. أي أن أعمال العنف زمن الثورة لم تكن لها علاقة لا بفرض فكر، ولا بممارسة سياسية.

ثم إن الثورة كلها طفحت بمواقف لاعقلانية، ومعتقدات أخروية كانت سببا في المواجهات. وكانت نهاية القرن السابع عشر قد شهدت ظواهر عديدة كالمسمرية (العلاج بالتنويم المغناطيسي) والجنسينية الاختلاجية (مذهب جنسينوس المتعلق بالنعمة الإلهية والجبرية، وكان أتباعه يصابون باختلاجات في استغراقها الديني)، تواصلت حتى زمن الثورة خاصة في باريس وليون. بل إن بعض رجال السياسة كان لهم هم أيضا رؤية كارثية عن العالم، وإيمان بالأخرويات (مجموع العقائد المتعلقة بالعالم الآخر)، مثل النائب جان بول مارات (1743-1793)، ولا يمكن بالتالي التغاضي عن هذا البعد العقائدي لفهم الثورة.

ورغم أن عددا من الثوريين كجاك بيير بريسو وجيروم بيتيون حاولوا وضع قوانين أخلاقية وسياسية على غرار نيوتن وكوبرنيكوس في قوانين الرياضيات، فإن اللاعقلانية كانت جزءا لا يتجزأ من الثورة الفرنسية التي ظلت تتأرجح بين العقل والأهواء. ولعل أبرز مثال على هذه الفوضى اختراع المقصلة التي صُنعت لإزالة القداسة عن الموت وإلغاء التعذيب، ولكن تنصيبها على صقالة والطواف البطيء بالمحكوم عليهم أعادا الهياج الشعبي الذي كان يراد إلغاؤه.

والثابت اليوم أن الثورة الفرنسية لم يقم بها المفكرون والفلاسفة، بل أناس غمر من أهل الصنائع والفقراء والمهمشين ممن ضاقت بهم سبل العيش، ولم يكونوا على علم بالأنوار وأفكارهم ومؤلفاتهم، كما بيّن المخرج الفرنسي بيير شولر في شريط “شعب ومَلكه”، ومستشاره غيوم مازو، الأستاذ المحاضر بمركز تاريخ القرن التاسع عشر بجامعة باريس الأولى. فبعد اقتحام حصن الباستيل لم تتخل النساء اللاتي قصدن قصر فرساي عن صورة الملك الطيب المحاط بمستشارين سيئين. وحتى عندما فرّ لويس السادس عشر إلى فارين (Varennes)، ظل الشعب في معظمه متمسكا بالملكية، كما يشهد على ذلك الجدل الحامي داخل المجلس التأسيسي وخارجه.

وهو ما يؤكده المؤرخ جان كليمان مارتان، المتخصص في تاريخ الثورة الفرنسية والثورة المضادة وحرب فاندي (Vendée)، إذ ينفي أن يكون الأنوار قد مهدوا للثورة الفرنسية، فالفلاسفة لم يكن لهم مشروع مشترك، وأغلبيتهم لم تكن تتمنى الإطاحة بالملك، بل تخفيف حكمه المطلق.