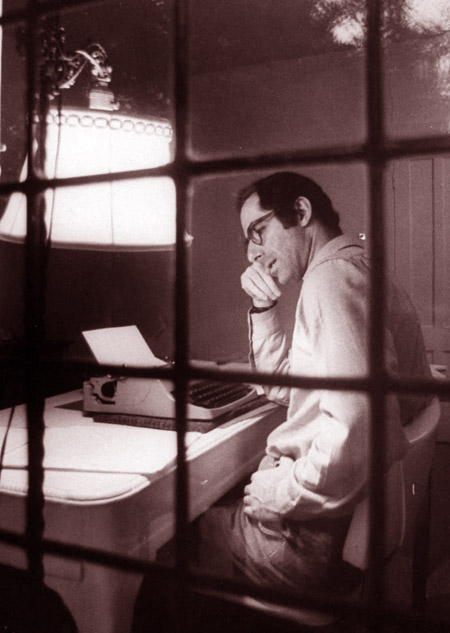

فيليب روث وعالمه الأدبي في السينما

في مايو الماضي رحل عن عالمنا الروائي الأميركي العملاق فيليب روث عن 85 عاما، وترك وراءه ثلاثين عملا أدبيا روائيا. ورغم أنه يعتبر أعظم كاتب أميركي في عصره إلا أنه لم ينل جائزة نوبل للآداب، لكن روث حصل على الكثير من الجوائز المرموقة الأخرى كما منحه الرئيس السابق باراك أوباما عام 2011 الميدالية الوطنية للعلوم الإنسانية عن مساهمته في الأدب الأميركي. وفي العام التالي أعلن روث اعتزاله الكتابة وكان في التاسعة والسبعين من عمره.

روايات فيليب روث فريدة من نوعها، لكونها وَضَعت تحت المجهر للمرة الأولى وعلى هذا النحو من الكثافة والتعبير الصادق الجريء، شخصية اليهودي الأميركي في إطار جديد. ولا شك أن روث كان يستمدّ لأحداث رواياته الكثير من تفاصيل حياته الشخصية، خاصة طفولته ونشأته في عائلة يهودية بـ”نيوآرك” في ولاية نيوجيرسي. إلا أن روث كان يهوديا رفض الإطار الضيق ليهوديته، واختار أن يكون علمانيا، وكان يصوّر الشخصية اليهودية في أعماله بنوع من السخرية رغم أنه ظل مهموما بمسألة الهوية بشكل عام، والهوية اليهودية بشكل خاص.

كان روث مهتما أيضا بعلاقة الفرد بالمجتمع الأميركي الكبير وقضاياه وإشكالياته، كما أبدى اهتمامه بما يحدث في العالم الكبير. وكانت تشغله المسألة السياسية والتورط الأميركي في فيتنام والتناقضات الطبقية والعنصرية، وأيضا “العلمانية” الأميركية، وهل هي حقا راسخة كما يقال، أم أنها غطاء يخفي قناعات أخرى؟ وكيف يرى الإنسان نفسه، وهل هو مسؤول عن اختياراته، وكيف يمكنه مواجهة ذاته؟

أنتجت السينما ثلاثة أفلام عن روايات فيليب روث هي بالترتيب “الوصمة الإنسانية”، “السكينة الأميركية”، و”السخط”، كما أنتج فيلم تلفزيوني عن روايته القصيرة “المؤامرة ضد أميركا”. وسوف أسلط الضوء في هذا المقال على الأفلام السينمائية الثلاثة من دون محاولة للمقارنة بينها وبين الروايات التي اقتبست عنها.

الوصمة الإنسانية

في الفيلم الأول “الوصمة الإنسانية” (The Human Stain) ،(2012)، يسعى المخرج روبرت بنتون إلى نقل رواية روث إلى السينما بلغة غير تقليدية، أي من خلال خط سردي متعرج، يصعد ويهبط بحيث يربط بين الماضي والحاضر، منتقلا بين الشخصيات المختلفة. يريد لفيلمه أن يلمس مفاهيم الهوية والعنصر واللون والجنس في المجتمع الأميركي. ورغم أنه يدخر مفاجأة الفيلم إلى وقت متأخر نسبيا في السياق، إلا أنه يظل يلمس أفكار الرواية دون أن ينجح في الاقتراب منها ليجعل المشاهد يعيش في قلب الموضوع، ولذلك نحن نعجز عن التعاطف مع شخصيات الفيلم رغم أنها تشترك في كونها “ضحايا” على نحو أو آخر.

يبدأ الفيلم بمشهد في الحرم الجامعي يسلط الضوء على الفترة الزمنية للأحداث. فنحن نسمع حديثا بين بعض الشباب حول احتمالات عزل الرئيس الأسبق بيل كلينتون من منصبه في ضوء فضيحة مونيكا لوينسكي في 1998، ولا بد أن هناك علاقة ما يريد أن يصنعها الفيلم بين سقطة كلينتون وسقطة بطل.

أما البطل الذي هو في الحقيقة، نقيض البطل، فهو كولمان سيلك، الأستاذ الجامعي المرموق المتخصص في الأدب الكلاسيكي. وهو معروف كيهودي، لكنه يخطئ في إحدى محاضراته ويصف اثنين من الطلاب الذين يتغيبون باستمرار عن محاضراته بـ”الأشباح”، فتقوم القيامة بعد أن يتضح أن الاثنين من الأميركيين السود. يعقد مجلس الكلية اجتماعا في حضور كولمان الغاضب الذي يحاول أن ينفي تهمة العنصرية عن نفسه، ليقرر المجلس في نهاية الاجتماع، إعفاءه من منصبه.

نتيجة للإساءة البالغة التي لحقت بسمعة كولمان تصاب زوجته بنوبة قلبية وتفارق الحياة، وينتابه غضب شديد فيسعى إلى كاتب شاب هو ناتان زوكرمان.. تلك الشخصية التي ابتكرها روث في رواياته وأصبحت المعادل الروائي له أو بالأحرى، ضمير الكاتب- المؤلف. يريد كولمان من زوكرمان أن يكتب معه كتابا يكشف فيه ما يعرفه من تجاوزات وفساد داخل الكلية، على سبيل الانتقام. ورغم اعتذار زوكرمان، تتطور العلاقة بين الرجلين إلى صداقة وثقة ورغم ذلك لا يبوح كولمان أبدا بسره الدفين لصديقه، لكنه يعترف له بأمر آخر يدفعه إلى الدخول معه في مناقشة جدية، فكولمان الذي بلغ الحادية والسبعين من عمره، على علاقة بامرأة في الرابعة والثلاثين، تدعى فونيا فارلي، وهي عاملة نظافة ويفترض أنها أمية، لكنها شديدة الفتنة، تمنحه شعورا خاصا لم يجربه طوال حياته، بالنشوة الجنسية كما يعترف لصديقه. أما فونيا فقد كانت متزوجة من ليستر فارلي، وانفصلت عنه بعد وفاة طفليها منه في حريق شبّ بمنزلهما، لكنه أخذ يتعقبها ويطاردها.

كان ليستر جنديا شارك في حرب فيتنام وعاد يعاني من الاضطراب العقلي والنفسي بسبب تجربته هناك. فونيا إذن، ضحية الحادث الذي وقع لابنيها، وليستر ضحية فيتنام، وكولمان ضحية تعنت وغيرة وحقد زملائه في مجلس الكلية الذين لم يستطيعوا أن يغفروا غلطته، إلا أن كولمان أيضا ضحية لنفسه كما سنرى.

ناتان زوكرمان حائر في فهم وتفسير مغزى ذلك الميل الجنسي الذي استبد بصديقه ودفعه إلى الهرب من مأزقه عن طريق الجنس، ويرفض الاستماع لنصيحة زوكرمان، مصرا على المضي قدما حتى النهاية في هذه العلاقة المضطربة. لكن كولمان يخفي عن زوكرمان سرا نعرفه نحن المشاهدين، فالفيلم يكشف لنا منذ وقت مبكر، أن كولمان هو في الواقع ابن لعائلة من السود الأميركيين، لكنه ولد أبيض البشرة، وسجل عند تطوعه في البحرية أثناء الحرب الكورية كرجل أبيض، واستمرأ هو الحكاية فتنكر لعائلته ولونه وأصله وانتحل شخصية يهودي (هل لأن اليهودي أقل تعرضا للاضطهاد العنصري من السود في الولايات المتحدة؟).

رغم انتقال الفيلم بين الماضي والحاضر إلا أن إيقاع الأحداث بطيء للغاية، كما تكمن المشكلة الأكبر في سوء اختيار الممثلين، فقد أسند بنتون دور كولمان سيلك إلى أنتوني هوبكنز الذي اجتهد في أدائه، لكنه لم يكن مقنعا، كما لم يَبدُ قريب الشبه من الممثل وينتورث ميللر، الذي قام بدور كولمان في شبابه (وقت أن كان يعيش في كنف أسرته الأفريقية الأصل). ولم تكن نيكول كيدمان مقنعة في دور فونيا عاملة النظافة الأمية، وكانت أقرب إلى سيدة من الطبقة الوسطى الأميركية. والأهم بالطبع أن الفيلم لم ينجح في لمس المغزى الأكبر للقصة حسب رؤية روث في روايته.

السكينة الأميركية

الفيلم الثاني “السكينة الأميركية” (2016)، مقتبس عن رواية روث التي فازت بجائزة بوليتزر عام 1998، وهو أول فيلم يخرجه ويقوم ببطولته الممثل إيوان ماكريغور. ويبدأ الفيلم من النهاية، أي من لحظة معرفة ناتان زوكرمان (ضمير المؤلف) وفاة بطل القصة سيمور من شقيقه جيري في الحفل السنوي لزملاء الدراسة الذي تقيمه الكلية. ومن هنا يعود الفيلم من التسعينات في “فلاش باك” طويل يسترجع خلاله زوكرمان تاريخ سيمور وأسرته في الستينات.

المشكلة أن طريقة السرد وبطء الإيقاع والأداء البارد للشخصية الرئيسية، والإخراج الذي يفتقد الإحساس بالمكان رغم حرصه على تفاصيل الفترة، كلها عوامل تفقد الفيلم جوهر رواية روث التي تدور حول فكرة “الأميركية” أي مغزى أن تكون أميركيا، وهل نجحت أميركا فعلا في صهر الشخصية الأميركية، أم أن الأمر لا يعدو إلّا وهما كبيرا؟ كما أن الرواية تتساءل أيضا حول معنى أن تكون يهوديا في أميركا، وهل يمكنك أن تفلت من هويتك اليهودية لو أتيح لك أن تتمتع بشكل يجعلك تبدو مثل بطل فيلمنا هذا الذي يعتبر نموذجا مثاليا للرجل الأميركي الأبيض الأشقر ذي العينين الزرقاوين (الإنكلو ساكسوني)، مما دفع الجميع إلى أن يسموه السويدي، أضف إلى ذلك تفوقه الرياضي والدراسي، ثم التزامه بعد تخرجه بالعمل في مصنع والده لصنع القفازات، وتمتعه بحس ليبرالي جعله يوظف 80 في المئة من العمال من السود، ويعاملهم بتقدير واحترام. ولكي تكتمل الصورة المثالية، يتزوج سيمور من ملكة جمال نيوجيرسي داون، التي تنجب له ابنة هي ميري، لتصبح ميري النقيض أو “الخطأ التاريخي” الذي سيقضي عليه. إنها تعاني في طفولتها من التلعثم في النطق، وتشبّ لتصبح في ما بعد ساخطة على العائلة والمجتمع والعالم خلال حقبة الستينات الغاضبة، حيث تتوارد أنباء القتل في فيتنام، ويتلاعب الرئيس جونسون بالرأي العام، وتندلع أحداث العنف العنصري كما لم يحدث من قبل.

تنضمّ ميري إلى جماعة راديكالية متطرفة وتقوم بزرع قنبلة في مقر بريد “نيوآرك” تؤدي إلى مقتل رجل، ثم تهجر العائلة وتختفي وكأنها أصبحت لعنة قدرية. ستفقد أمها اتزانها وتعالج طويلا من الاكتئاب، ولا يستسلم والدها أو يكف عن البحث عنها أبدا. وعندما يتصور أنه قد عثر عليها أخيرا، يدرك أنه قد فقدها إلى الأبد.

أداء إيوان ماكريغور أضعف الفيلم كثيرا خاصة وأن الشخصية كما رسمها السيناريو، أصبحت ضعيفة، شاحبة، فاقدة للملامح، وليس من الممكن التعاطف معها تماما مثل شخصية كولمان في الفيلم السابق. صحيح أنه يحقق الصعود كأفضل ما يكون لكنه يبدو عاجزا تماما عن استيعاب الفترة التي يعيشها. وقد جعل أسلوب الإخراج من الموضوع مجرّد مادة لفيلم بوليسي ولكن دون قدرة الفيلم البوليسي على تحقيق الإثارة والترقب.

السخط

يفترض أن يدور فيلم “السخط” (2016)، (Indignation)، المقتبس عن الرواية الثامنة والعشرين لفيليب روث (2008) حول القدر والمصائر التي لا مهرب منها، وخاصة الموت، والاختيارات المبكرة في الحياة التي تصنع مأساة وجودنا نفسه، لكن الفيلم الذي أخرجه جيمس شاموس، بأسلوب تقليدي، يضعف كثيرا من الأفكار الفلسفية لروث، ويجعل الفيلم عبارة عن مغامرة مبكرة في حياة شاب يهودي هو ماركوس واكتشافه الجنس والحب، واعتزازه الشديد بنفسه. إنها رواية عن الموت أساسا. لكن الفيلم يجعل الموت يأتي أولا في بداية الفيلم مع مقتل ماركوس في الحرب الكورية، ثم يسير الفيلم إلى الوراء في “فلاش باك” طويل يرويه ماركوس نفسه بصوته أي بعد موته!

نحن في أوائل خمسينات القرن العشرين. ماركوس وحيد أبويه يعاني من هواجس والده (القصاب) الذي يريده أن يهتم فقط بدراسته لكونه العضو الوحيد في العائلة الذي نجح في الالتحاق بالجامعة، وهو يترك العائلة ويذهب للإقامة في المدينة الجامعية بجامعة وينسبرغ حيث يقيم علاقة غريبة مع زميلة له هي أوليفيا تقترب منه كثيرا وتبدو وكأنها أفكاره، بل وتمنحه اللذة الجنسية من دون جماع. ولكنه متمزق بين مشاعره الحقيقية تجاه أوليفيا أو التمسك بالنظرة الأخلاقية التقليدية تجاه فتاة تتمتع بكل هذه الجرأة.

في الفيلم مشاهد منفصلة جيدة التنفيذ والأداء، أهمها مشهد المواجهة أو الاستجواب الذي يجريه مدير الكلية لماركوس، ومشهد ماركوس على فراش المستشفى بعد أن أجريت له عملية استئصال الزائدة الدودية، وزيارة أوليفيا الأولى له، ثم علاقته بأمه وزيارتها له لتطلب منه في نهايتها التخلي عن أوليفيا، مقابل أن تتخلى هي عن طلب الطلاق من والده. لكن المشكلة أن الفيلم يبدو مفككا مشوشا. إلا أن ما يجعلنا نشاهده حتى النهاية، الأداء الممتاز لمجموعة الممثلين جميعا، يتقدمهم لوغان ليرمان (ماركوس)، وساره غادون (أوليفيا).

هناك الكثير من الملامح المشتركة بين الأفلام الثلاثة، البطل فيها يهودي، لا شك أن روث تأثر هنا بتاريخه الشخصي، وكان يعبر عن شعوره بالاغتراب، وميله إلى السخط والغضب (كما يفعل ماركوس في “السخط” مثلا) مع رفضه ليهوديته بل وللأديان عموما. وهناك أيضا فكرة الحنين الدائم إلى بلدة البطل “نيوآرك”، وإلى ماضيه كلاعب بارع للبيسبول أو كمتفوق في السباحة، والتوقف عند تفوقه الأكاديمي، ثم علاقته المتوترة بوالده، وتمرده على العائلة، وفي ما بعد اهتمامه بالجنس وبأزمة منتصف العمر الوجودية، ثم الوجود الدائم لضمير المؤلف زوكرمان. ذات مرة قال روث ردا على التساؤل الدائم عما في أعماله من سيرته الذاتية “نعم كلها عنّي.. ولكن لا شيء فيها عنّي”.

وتظل هناك الكثير من أعمال فيليب روث في حاجة إلى أن تجد طريقها إلى السينما، لكن نظرا لصعوبة هذه الأعمال وغزارة ما تتضمنه من أفكار وتأملات ورؤى، فإنها تحتاج إلى من يفهمها، ومن يمكنه تطويعها بنجاح للغة الفيلم.