لا زمن للشعر

منذ قرابة القرن كتب نجيب محفوظ مقالًا يدافع فيه عن فن الرواية واصفا إياه بـ” شعر الدنيا الحديثة”، هذه العبارة التي اختارها محفوظ عنوانًا لمقاله تطالب للرواية بالدور المستقر للشعر منذ القدم وهو أنه “ديوان العرب”، سجلهم المعرفي والتاريخي والجمالي، “الدنيا الحديثة”، بعبارة محفوظ، تحتاج إلى صيغة إبداعية جديدة تتسع لما لا يتسع له “قالب” الشعر، فقد جاء زمن عصيٌّ على الإيقاع، لا يأسره نمط، كان محفوظ نجيبًا عندما أدرك أن الشعر في حاجة إلى الرواية، في حاجة إلى آخر يدفعه لتأمل ذاته واستكناه جوهره ليتحرر من أسر تاريخه الجمالي، وليفيض نهره عن مجراه فيسقي ما وراء ضفاف ألفته. وإني لأدّعي أن هذا هو ما حدث.

لقد كان الرواج الأول لفن الرواية في النصف الأول من القرن الماضي أحد أهم الدوافع الجمالية لثورة الشعر التي بدأت قلقة متطرفة في التجريب في بدايتها متأثرة بالحراك الجمالي الغربي لاسيما في فرنسا، ولكنها ما لبثت أن استقرت على مقولاتها الجمالية الجديدة، كما وجدت في راهن التحرر من الاستعمار وما بعده موضوعًا لاشتباكها مع واقعها، وعاد الشعر للازدهار، وللتغلغل مرة أخرى في الوعي الجمعي بوصفه صوته وبصيرته. وعلى مدى نصف قرن أثرى الإبداع العربي ذلك الجدل الجمالي، فقد استمرت فنون الكتابة العربية تتجادل وتتوالد من رحم ذلك الجدل حيث تُوظَّف آليات السرد في الشعر وآليات الشعر في السرد، فانفتحت آفاق جديدة للكتابة، وراجت مصطلحات مثل: القصة القصيدة والسرد الشعري، ثم تماهت حدود الشكل مع ظهور تجارب ناضجة من قصيدة النثر التي وصلت بشعرية السرد إلى حد قصيٍّ.

كان الشعر في أوج اشتباكه مع واقعه، ومع جوهره الجمالي، في تجربة التسعينات الشعرية الفريدة، عندما أطلقت مقولة “زمن الرواية” التي من الجليّ في هذا السياق أنها لم تكن، كما ادّعى المروّجون لها، تعبيرا عن واقع جمالي تتطور فيه فنون السرد الروائي بينما الشعر مكتف بذاته، منطوٍ على نخبته المحدودة، لم تكن تلك المقولة إلا تعبيرا عن حالة “سوقية” للنشر في مجتمع عالمي، وليس فقط محليًا، تحتل فيه قيمة الانتشار محل قيمة العمق، مجتمع أفقي/سطحي، مجتمع، كما يراه باومان، لا يقوم على الإنتاج وإنما على النفايات، حيث ترتبط ديمومة الاستهلاك بسرعة تحول الأشياء إلى نفايات وإعادة تدويرها – ليس الجدل حول تفاهة الأكثر مبيعًا وعدم تعبيره عن جماليات الكتابة عنا ببعيد – هكذا شاهت في الوعي الجمعي القيم الجمالية، فما حاجة من يعيش رائيًا مرئيًا عبر الشاشات إلى بصيرة!

الشعر.. الألفة والزمن

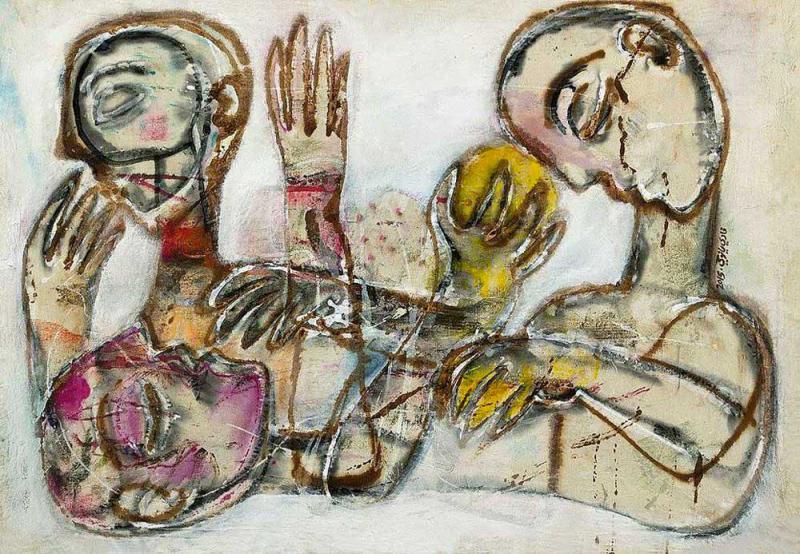

الشعر فن الصوت وفن الزمن، في الثقافة الشفاهية كان الشعر محاولة للقبض على العالم المتسرب من الوعي والإدراك تماما كالزمن الذي يتلاشى مع كل لحظة تكتمل ومع كل خبرة تصل إلى منتهاها، مع الكتابة تم تقييد الصوت وبتقييد الصوت انفتحت آفاق اللغة أمام الشعر الذي لم يعد فقط قادرًا على القبض على الزمن والخبرة والحياة بل تجاوز ذلك إلى اقتحام عوالم جديدة ما كان للوعي المتطلع إلى ذاته من ثغرات النسيان أن يحيط بها، صار الشعر قادرًا على تكثيف هذه العوالم في رموز وإشارات، يتحرر الشعر اليوم مرة أخرى من صمت الكتابة، الشعر عاد ليبحث عن الصوت عن الحركة يحاول الانفلات من ذلك الوعي المزدحم بالإشارات والرموز، الشعر يبحث عن حرية الزمن في التلاشي، عن حقه في الذهاب بلا عودة، الشعر يسعى خلف سلطة الزمن في أن يكون وعاء للوجود، ولا يعي الوجود اللامتناهي إلا اللامنتهي، إلا الذي يولد في لحظة الموت ويموت في لحظة الولادة، إلا الذي ينقص في لحظة الاكتمال ويكتمل في لحظة النقص، فكل لحظة تمر في حياتنا لا ندرك انتهاءها إلا بوصول أخرى.

يكاد يتفق المؤرخون على ظهور الفردية بمعناها الحديث في بداية القرن السابع عشر، وقد ارتبط ظهورها بعاملين رئيسيين هما ظهور الغرفة الخاصة والمطبعة وهما الشرطان اللذان وفرا لأول مرة فرصة القراءة وانتقال المعرفة في عزلة، ليس لنخبة محدودة، ولكن للجمهور العام، فظهر القارئ، ومع فضيلة العزلة تحول الشعر من فردية الشاعر إلى فردية القارئ، وأمام فردانية القارئ تخلى الشعر عن موسيقاه الصاخبة وعباراته الرنانة التي تليق بجمهور المستمعين واكتفى بإيقاع هادئ يهمس به في أذن الواحد الذي لا يتجزأ، الفرد، مع ميلاد القارئ الفرد اتسعت آفاق السرد وتبدلت اهتماماته من حكايات الفرسان الممتلئة بالأغاني إلى مأساة الفرد الذي ضاقت الغابات والمراعي والجبال والبحار عليه لتصبح مدينة مكتظة بالأفراد، متاهة لا يسهل الخروج منها، في المسافة بين دون كيشوت لسيربانتس وعوليس لجيمس جويس، في عالم يفترسه الاغتراب، ألقى الشعر قيثارته واتجه إلى صناعة الألفة من لامرئيات الحياة اليومية: العادي المفرط في عاديته والغرائبي المفرط في هامشيته، تلك الأشياء التي نحدق فيها دون أن نراها، لأنها منداحة في تيار زمن لا ندرك وطأة مروره إلا عندما يجرفنا بعيدا.

صناعة الألفة هي حركة الشعر المضادة للزمن هي انتزاع لكل ما هو إنساني من تياره العارم، من وهم التكرار الأبدي للحظاته/لممارساتنا، نحن نتناول الطعام كل يوم، فهل حقا ليس في تناول الطعام إلا تكراره، لا يرى في اليومي تكرارًا إلا من فقد تواصله مع الأشياء والأشخاص، فليس رغيف الخبز الذي نضج على حرارة التنهدات كذاك الذي تمتد به يد لم تفتأ تمسح الدموع، فقط الشعر قادر على فضح وهم التكرار، الشعر بصيرة تحتضن ما يولد أمام أعيننا كل لحظة، وما يموت أمام أعيننا في كل لحظة.

الألفة ليست إلا محصلة تاريخ، لقاءات كثيرة تزداد معها المعرفة عمقا، يختلف العادي عن الأليف، العادي هو المكرور، هو ما لا يتميز أو يتمايز عن غيره، تلك المسافة بين العادي والمألوف ضل فيها كثير من الشعراء، فذهبوا يبحثون في اليومي عن الغرائبي أو بتعبير أدق يصطنعون من اليومي الغرائبي بدلا من سرد خبرة الألفة بمعناها وبمبناها، فما الشعر إلا تأليف للقلوب، للسرديات الصغيرة التي لن تفتأ أن تصبح سردية كبرى، ليس اليومي عاديا، إنه حضور متجدد، معنى متجدد، ولا يسقط اليومي في العادية إلا عندما يغيب المعنى، عندما يغيب الشعر.

الشعر.. لا زمن له ولا حدود

الشعر إذن عملية ابتكار دائمة للوجود، عملية رسم لحدود الكينونة داخل التيار العارم للزمان والمكان، وذلك من خلال بصيرة الشعر التي تنتزع أماكن ولحظات من عاديتها، من وهم تكرارها داخلهما فتضفي عليها قداسة تميز حضور ذات تطفو على صفحة النهر الأبدي للوجود، يوم الميلاد، عيد الزواج، حيث التقينا الأحبة أول مرة، كل هذه “العاديات” تشكل ملامح الكينونة، نتشبث بها لنشعر بحضورنا في هذا العالم، إن الشعراء صناع الاستثنائية، كل قصيدة هي دين جديد وكل شاعر هو نبي متمرد، الشعر هو هوية العالم، لأنه ديمومة الانفكاك من سديم الزمان والمكان، ليس للشعر دين أو صيغة أو منهج أو طريقة، ليس للشعر حدود لأنه ديمومة التمرد على كل حد، ولكن الشعر أيضا ليس بزائل أو عابر أو مؤقت، لا ينكر الشعر ذاته، لا يتواضع ولا يتضع ولا ينسحب من الذاكرة حتى لو كان وخزة أو ارتعاشة مبهمة لا تثير التفكير أو تستدعي التأمل، ليست اللغة العادية كما يرى البنيويون نقيض الشعر، إنها منطلقه ومادته الأولى وهي أيضا منتهاه، لا نقيض للشعر إلا العدم.

الزمن هو وعاء الوجود، ورغم ذلك ليس للشعر زمن لأنه ديمومة انتزاع العادي من سديم الزمن لاصطناع الألفة التي تجعل من الإنسانية وعاء رحبًا للزمن. لا زمن للشعر.