مخاطبة الصم في عالم يحترق

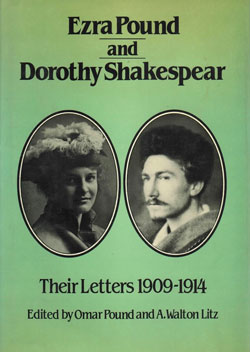

عندما التقيته في مؤتمر أدبي عقد في جامعة “بنسلفانيا الأميركية قبل سنوات، تذكرت الكلمات التي يصف بها ت. س. إليوت معلمه عزرا باوند، الصانع الأمهر الذي سبق أن أهدى إليه رائعته “الأرض اليباب”.

يقول إليوت: “كثيرا ما يبدو بمظهر إنسان يحاول أن يوصل إلى شخص أصمّ حقيقة أن العالم يحترق”.

عمر باوند (1926 – 2010) هو ابن الشاعر الشهير الذي تصفه هذه الكلمات، وقد أطلق عليه اسم عمر تيمنا بعمر الخيام الذي ذاع صيته في العالم الإنجلوساكسوني بعد نشر ترجمة الشاعر إدوارد فيتزجيرالد للرباعيات.

ولا شك أن القول بأنه الابن سرّ أبيه، يفصح إلى حدّ كبير عن مدى اهتمام عمر باوند بالآداب الشرقية، وخاصة الأدبين العربي والفارسي.

ولكن هذا الاهتمام يختلف إلى حدّ كبير عن اهتمام المترجمين كما نعرفهم. فمختاراته التي ترجمها عن العربية والفارسية، والتي أهداني نسخة منها ممهورة بإهداء بالإنكليزية وتوقيع بالعربية، تختلف اختلافا نوعيا عن أيّ ترجمة أخرى للشعر بأيّ لغة من اللغات.

هذه الترجمة لا أجد صفة تعبر عنها سوى مصطلح Transcultural أي الترجمة “عبر- الثقافية”. ويمكن تقريب المقصود من هذا المصطلح، بالتقديم الذي قدمه لمختاراته من الشعر العربي والفارسي. يقول عمر باوند “في تقديمي لهذه الأمثلة اخترت نماذج تضيف شيئا طازجا على الشعر الإنكليزي وقد لجأت إلى استخدام سطور من قصيدة أو وجهة نظر مستلّة من قصيدة أخرى، أو تحقيق طباق (تركيب) بين فكرة ونقيضها في قصيدتين لنفس الشاعر في مكان آخر. وكنت أحيانا أُضَمِّنُ عناصر شخصية وتاريخية تتصل بالنص الأصلي في متن الترجمة، ولا أحجم عن استبدال الإلماعات (Allusions) الأدبية والاجتماعية في القصيدة العربية أو الفارسية بما يوازيها في الشعر الغربي وذلك حرصا مني على تجنب الهوامش والحواشي. أما الهدف الذي سعيت إلى تحقيقه فهو القصيدة القابلة للقراءة، القصيدة التي تمثل إعادة اكتشاف”.

أعترف أن مصطلح “الترجمة عبر- الثقافية”، شأنه شأن أي فكرة جديدة، ينطوي على بعض الغموض. ولكن تبديد هذا الغموض لا يصبح ممكنا إلا في ضوء شرح طبيعة هذه المختارات التي تتعدّى الترجمة لتصبح ضربا من النقل المعرفي من الثقافة المنقول منها إلى الثقافة المنقول إليها. وهذا النقل يتمّ بلغة تستخدم ما هو مشترك بين الثقافتين بهدف إنجاز نص جديد قابل للإيصال، نص مشفوع بمقدمة بالغة الفرادة يتناول فيها عمر باوند التعريف بالأدبين العربي والفارسي بعد أن يستهلها بالآية القرآنية: “وخلقنا الإنسان هلوعا !..”. (Lo ! Man was created anxions). ويخيّل لي أن هذا الهلع المشحون بالقلق والتوتر متضافرين، ينطبق إلى حدّ بعيد على شخصية عمر “الإنسان الذي يحاول أن يوصل إلى شخص أصمّ حقيقة أن العالم يحترق”.

عزرا باوند

هذا القلق يرى فيه الهاجس الثقافي أشبه بتيار كهربائي، وصاحبه يشير في مقدمته المسهبة، أو بالأحرى قراءته الخاصة للأدبين العربي والفارسي، إلى أن فرادة الأدب العربي وثراءه قد بلغا حدّا يجعل من الممكن القول إن Finnengans Wake (مأتم فينيغان) رواية جيمس جويس التي أحدثت ثورة حداثية من حيث الشكل والبنية، قابلة لأن تكتب بالعربي. وبعبارة أخرى فإن اللغة العربية بالغة القدم قادرة على التعبير عن أشدّ أنماط الحداثة تطرفا فنيا.

ومن الإشارات اللافتة في مقدمة المختارات إشارة مفادها أن درجة التطور التي بلغها الشعر الجاهلي هي التي جعلت أديبا مصريا متميزا (يعني به طه حسين) يشكك في نسبة بعض هذا الشعر إلى الفترة التي سبقت ظهور الإسلام. ولا يفوت باوند هنا أن يؤكد أن هذا الشك قد أمكن تبديده الآن على نحو مُرضٍ. وهناك إشارة طريفة في النص تتعلق بوجود تمييز أساسي يقدمه حول الفارق بين العربية والفارسية.

العربية كما يراها عمر باوند لغة “مذكرة” أي بعيدة عن الترهل، وتقابلها الفارسية التي يصفها بأنها لغة “مؤنثة”.

وفي مستهل المختارات تقديم كتبه الشاعر Basil Bunting بازل بنتنغ حول هذا التمييز الذي يرى فيه أن الشعر الفارسي خلافا للعربي، عانى من الباحثين الإنكليز الذين يصرون على العثور على الصوفية في كل ما يطالعون من نصوص شعرية، وكأن الشعر في العالم الإسلامي لا توجد فيه سوى العنادل التي لا تعتبر طيورا، والورود التي لا تعتبر أزهارا.

وهكذا فإن مختارات هؤلاء الباحثين المترجمين من أمثال جورج هربرت وتشارلز ويسلي وآخرين تبدو اليوم غارقة بالنزعة الأفلاطونية المحدثة، وهي نزعة فلسفية ودينية ظهرت في الإسكندرية خلال القرن الثالث الميلادي، وخرجت من بين التصوف الشرقي وبعض أفكار أفلاطون.

وأما مختارات عمر باوند فتشتمل على نماذج مقتضبة من شعر عبيد بن الأبرص، والخنساء، وأبي ذؤيب الهذلي، وذي الرمة، وجميل بثينة، والحطيئة، وابن الرومي، والمتنبي، والمتيّم الأفريقي، وابن حزم الأندلسي، وآخرين.

ومن الجدير بالذكر أن الطريقة (عبر- الثقافية) في الترجمة، كما سبق أن أشرنا، تتكفل بإيجاد نقاط لقاء بين الثقافتين المترجم منها وإليها، بحيث يخرج النص بعد الترجمة وكأنه كتب بالإنكليزية أصلا. ولكنه نص يُذكّر بالسؤال الذي طرحه إدوارد فيتزجيرالد في ترجمته البارعة لرباعيات الخيام إلى اللغة الإنكليزية: أيهما أفضل، الترجمة الحرفية التي تنتهي بـ”نسر محشو بالقش”، أم الترجمة عبر- الثقافية المنتجة لـ”عصفور حي”؟

والحال أن الترجمة الحرفية التي تزعم أنها لا تضحي بشيء من النص المنقول، كانت موضوع الجاحظ الذي يرى أن “الشعر لا يُستطاع أن يترجم ولا يجوز عليه النقل، ومتى حُوِّلَ تقطع نظمه وبطل وزنه، وذهب حسنه وسقط منه موضعُ التعجب، لا كالكلام المنثور. والكلام المنثور المبتدأ على ذلك أحسنُ وأوقعُ من المنثور الذي تحول من موزون الشعر”.

كما أن “الشعر إن هو حُوِّلَ تهافت، ونفعه مقصور على أهله، وهو يعدّ من الأدب المقصور، وليس بالمبسوط..”. (كتاب الحيوان: الجزء الأول).

نص الجاحظ يمكن أن يقرأ فضلا عن معناه المباشر، ليس كنص يرفض الترجمة الحرفية فحسب، بل باعتباره يؤكد بإصرار على استحالتها. إن هذا الضرب من الترجمة هو في حقيقته محاولة عبثية لاستعادة أصلٍ مترجم، بتكرار هذا الأصل بلغة جديدة.

وهذا ينقلنا دفعة واحدة إلى خلفية النقلة المعرفية الكبرى التي تنطوي عليها تجربة الترجمة عبر- الثقافية. ويجب التأكيد هنا على أن هذه النقلة المعرفية تمثل نزوعا إلى التشكيك في فكرة الأصالة والأصيل، جوهر فكر ما بعد الحداثة. تقول سوزان باسنت “إن التحدّي الموجه للنص الأصلي (عند الترجمة) يشبه التحدّي الموجه لقوانين وأعراف الأعمال الأدبية والفكرية المعتمدة برمّتها، وكذلك لفكرة القراءة المفردة. وهذا يشكل جزءا من إستراتيجية ما بعد حداثية واسعة النطاق”.

تشير باسنت “إلى أن هذا التحدّي يمكن تفسيره برؤية عزرا باوند إلى فعل الترجمة. فهو يدافع عن الترجمة عبر- الثقافية بالقول إن الترجمة هي بمثابة إعادة “رجل ميت إلى الحياة”.

وبعبارة أخرى فإن هذا الهدف يتحقق بالعثور على قرّاء لشاعر ميت. وقد سبق للناقد والتر بنجامين في مقدمته الشهيرة للترجمة الألمانية لـ(Tableaux Parisiens) للشاعر بودلير، سبق أن أورد قولا مشابها لقول عزرا باوند. فهو يرى في مقدمته لهذه القصائد أن الترجمة هي “الحياة بعد الموت”.

وفي قراءة للفيلسوف جاك ديريدا لهذه المقدمة محاولة لتفنيد اعتبار فكرة الأصالة والأصيل تتقدم على سواها من الأفكار. فالأصل عنده ليس نصا أصليا بل لعب وتطوير (elaboration) لفكرة، لمعنى.

وهكذا يصير النص نفسه نتاج عملية ترجمة تحويلية. والنتيجة المستخلصة من هذا الطرح هي محو التمايز القائم في ثنائية الأصل والترجمة، بين المصدر والنسخة.

وهذا المحو يجعل الترجمة فعالية خاصة تسمح للنص أن تدبّ فيه الحياة بسياق آخر. بل يصبح النص المترجم نفسه أصلا، نظرا لاستمرار وجوده في سياق جديد.

والحال أن النماذج الشعرية التي ترجمها عمر باوند لم تكتف بمحو التمايز المشار إليه بين طرفي ثنائية الأصل والترجمة، بل حرصت على إيجاد نقاط لقاء وتلاق بين الثقافتين المترجم منها وإليها. وربما يسهم إيراد نصوص بعض هذه المختارات بأصلها العربي في إعطاء القارئ فكرة عن الأساس الذاتي البحت لعملية الاختيار:

دوروثي شكسبير

“قصرت أخادعه وطال قذاله

فكأنه متربص أن يصفعا”.

ابن الرومي

“نشرت ثلاث ذوائب من شعرها

في ليلة فأرت لياليَّ أربعا

واستقبلت قمر السماء بوجهها

فأرتني القمرين في وقت معا”.

المتنبي

“إن الهوى لو كان ينفذ فيه حكمي أو قضائي

لطلبته وجمعته من كل أرض أو سماء

وقسمته بيني وبين حبيب نفسي بالسواء

حتى إذا متنا جميعا والأمور إلى فناء

مات من بعدنا أو عاش في أهل الوفاء”.

العباس بن الأحنف

هذه ملامح عابرة من نتاج عمر بن عزرا باوند المترجم اللامع والمبتكر، ولكن قامة عمر الشاعر لا تقل رسوخا عنه كمترجم، وإن كان ظل والده العملاق يتلامح من خلفه ويبدو وكأنه يطمس صنيعه الأدبي باستمرار.

ولد عمر باوند في باريس لأم رسامة تدعى دوروثي شكسبير. ونظرا لأن والده لم يكن هناك لدى ولادته في المستشفى الأميركي هناك، فقد كان الروائي إرنست همنغواي هو الذي وجد إلى جانب والدته لدى الوضع. واللافت أن عمر الذي نشأ وترعرع في أحضان جدته لم يلتق بأبيه حتى بلغ من العمر 12 عاما.

وفي كلية هاملتون بنيويورك، الكلية نفسها التي تخرج منها والده درس الأنثروبولوجيا والأدب الفرنسي، ونال من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن درجة الماجستير بالفنون والدكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة ماكجيل بمونتريال (كندا)، وحاضر في جامعة برنستون قبل أن ينشئ المدرسة الأميركية في طنجة بالمغرب.

وقد نشر عمر باوند عددا من الدواوين الشعرية استهلها بديوان عنوانه The Dying Sorcerer في عام 1985. كما نشر كتابا عن “عزرا باوند: الشاعر” وآخر عن المراسلات بين أمه وأبيه، وثالثا عن علاقة أبيه بـ"مارغرين كريفنس" بعنوان "صداقة مأساوية".

ومن النقاط اللافتة التي أشار إليها في إحدى مقابلاته أن فترة الانحطاط التي مرّ بها الشعر العربي، تشبه فترة مماثلة مرّ بها الشعر الإنكليزي في نهاية القرن الثامن عشر. فهو يرى أنه بعد الشاعر “بوب” Pope والشاعر “درايدن” Dryden انحط الشعر الإنكليزي وصار تقليديا مكررا إلى حدّ أنه لم يستعد عافيته إلا مع ظهور الشاعر “ووردزورث”.

ولعل من أبرز أعماله الشعرية التي تهمّ القارئ العربي، مجموعة قصائد حول الانتفاضة الفلسطينية صدرت قبل سنوات، معبرا عنها من خلال “ذاكرة” المنتفضين وعيونهم. وقد حصل منصور عجمي الباحث الأكاديمي اللبناني المقيم في نيوجرسي على هذه القصائد إبان احتدام الانتفاضة ونقلها إلى العربية في ديوان نشر بالعربية والإنكليزية.

ويذكر أن عمر باوند أمضى ثلاث سنوات في طنجة مديرا للمدرسة الأميركية بالمغرب. كما سبق أن شارك في مهرجان “المربد” الشعري بالعراق، ولكنه مازال مجهولا في العالم العربي.