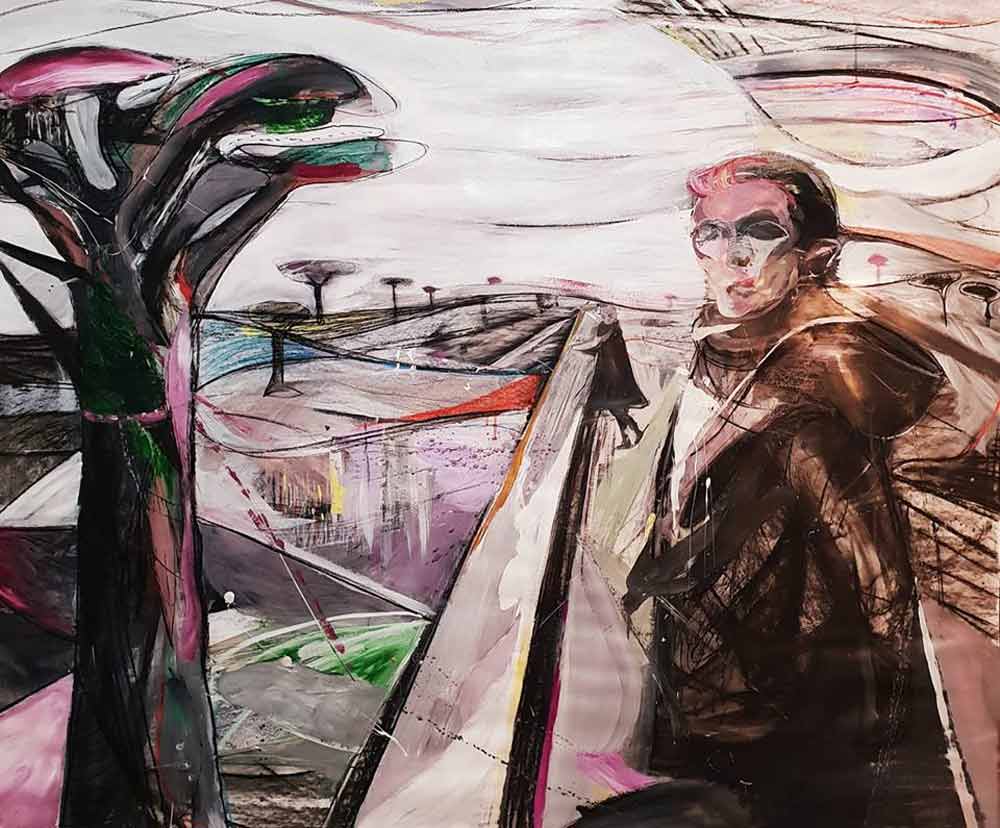

منافي الشّاب حسني

الحياة ليست سوى منفى قصير المدى، على رأي أفلاطون، فالحياة قد لا تكفينا شرّ منفى واحد، بل تحيلنا إلى منافٍ متعدّدة، قسرية كانت أو اختيارية، ضيّقة أو رحبة، وتفتح لنا تجارب انغلاق لا مفرّ منها، فالمنفى يبدو كأرق بلا نهاية، كما عبّر عنه فيكتور هيغو، وبين التّوصيفين، يبدو منفى الشّاب حسني مختلفا؛ إنه منفى داخلي، منفى ينسب إلى نفسه تسميات مختلفة غير تسميته الحقيقية ويخفي ماهيته بالتحايل على الواقع. منفى يجعل مآل الفرد متهيّئا لتقبل الأسوأ.

أول المنافي التي عرفها حسني (1968 – 1994) هو منفى الحبّ، لم يجد طريقا للتخلّص منه، واشتغل بلا جدوى على محاولة التحرّر منه بتطوير فهرس كلمات يتحاور بها المحبّ مع محبوبه، باللغتين العربية والفرنسية، فالحبّ الذي عاشه حسني لم يكن خلاصا بقدر ما كان مصيدة، وسببا مضاعفا للشعور بالوحدة والفراغ. الأحاسيس الصادقة والنوايا الطيبة لم تكن وحدها كافية لتجعل من الرّغبة نشوة، وبقي الراحل، متنقلا من تجربة عاطفية إلى أخرى، معلّقا في حالة شكّ وعدم اتزان، مثل منفيّ ليس يحلم سوى بالعودة إلى وطن البدايات، حيث تتشبث الرّوح بحبلها السّري. وطن حسني كان دائما الرّاي – الأغنية – الصّوت، وهو وطن/منفى آخر لم يخرج منه، ولم يكن ليختاره لكنه وجد نفسه تنساق إليه عفوياً.

الرّاي هو «رحبة» تستوعب العادي والممنوع، الشّاﺬّ والطّبيعي، هي البيئة الوحيدة التي يمكن أن ينمو فيها المتناقضان جنباً إلى جنب، ويحدث فيها اختلاط دونما حرج، هي الداخل والخارج، الوطن والغربة، الاستقرار والهجران.. الرّاي كان وما يزال قبلة من ضلّ طريقه بحثا عن إنسانية أكبر، وهو مهد تجارب العشق وممارسة المحرمات. الرّاي والنساء والمنفى ثلاثية لا بدّ من التعاطي معها، وهي ثلاثة وجوه، صريحة، من تجربة الشاب حسني القصيرة.

* * *

“يا مولاة المقام.. راني جاي نبات.. الليل ظلام.. والوقت عليّ فات» (يا سيدة المقام.. أنا قادم لقضاء السّهرة.. الليل زاد ظلمة.. والوقت تأخّر).. سيدة مقام حسني ليست امرأة عادية، بل تشبه الجنيّة، كاملة الحسن والجمال، هي مخلوق يلجأ إلى تخيّله وابتكاره، وإعادة بعثه، كلما ضاق به الحال.. هي نصف امرأة ونصف ملاك يتكرّر في أغانيه، هي واحدة من النّساء اللواتي عرفهن في صغره أو في سنّ المراهقة، أو في الحفلات أو وقت تسجيل الأشرطة، هي شيء ما يشبه الحلم البعيد، حيث تكتمل صفات الخلق. فقد كان الراحل لا يملّ من اختلاق حيوات ويتخيّل نساء من الصّعب أن نجد لهن شبهاً على أرض الواقع، ليرتمي في أحضانهن وقت الضّيق، ويعيش معهن وقتا مستقطعا من حياة بين عزلتين، كما لو أنه كان يريد صناعة حياة موازية، منفصلة عن الحياة العادية التي نعرفها، ويخترع مستقبلا له بدل انتظار بركة ودعوات الأولياء الصالحين. هي لعبة مارسها حسني في كثير من الأغاني، وحاول من خلالها أن يقنع «الآخر» بأن الحياة ليست سوى حديقة وردية، وأنها تفيض حبّاً وشغفا، وأننا لا نكتشف الجانب المضيء فينا سوى عندما نستشعر حزنا مضاعفا وكآبة غير مبررة. هو لم يكن يهدف لتزييف الواجهة، بقدر ما هدف إلى إعادة صياغتها، وقولبتها كيفما يحلو له. كان يرى في الحياة الثانية الافتراضية التي ابتدعها لنفسه نافذة يطلّ منها على مدن وساحات نائية، يلتقي فيها أناسا ويصافحهم ويتحادث معهم دونما أن يكلّف نفسه عناء التعرف إليهم، كان يهرب إلى الأمام، لينسي نفسه، كي ينسى كدمات منفى الداخل وضيق العيش فيه، كان مثل تروبادور يُسافر في الجغرافيا ليس لأنه بلا جغرافيا، وبلا وطن وبلا حدود، بل فقط من أجل طيّ صفحة «الفائت»، فقد كان في اللاداخل واللاخارج، في اللامكان، متردّداً في تحديد ما يناسبه من فضاءات ليحيا.

“طال غيابك يا غزالي.. راك طولت في الغربة»، هكذا غنّى ونعى غربة الحبيب، غربة نصف الرّوح، اللاعادية في شكلها وإحساسها، غنّى عنها الراحل ليغض الطرف عن غربته الذاتية. فهو لم يكن يوما مهاجراً من بلده، كأي منفي، رغم سفرياته الكثيرة (بين الجزائر وأوروبا) بل محتفظا باستمرار بالأمل، مرددا: «مازال كاين ليسبوار..علاش نقطعوا لياس!» (مازال الأمل قائماً.. لماذا نيأس!).. من لم يفقد موطنه الداخلي سيتعلم العيش في موطنه الجغرافي مهما اختلفت الأوجه والتراكمات السيكولوجية والاجتماعية. أن يعيش الفرد في وطنه الأم أو خارجه، ليس مهما بقدر ما يهم العيش في تناغم مع الذّات. طريق الاغتراب الذي مال إليه الكثير من مغنّي الراي سنوات التسعينات (فضيلة، صحراوي، الشاب خالد، وغيرهم) لم يستهو كثيرا حسني، الذي فشل مراراً في إقناع نفسه بالاستقرار في الضّفة الأخرى، ولو على سبيل استعارة الحقيقة، مكتفيا بالذهاب في زيارات عائلية إلى فرنسا أو الغناء أحيانا في الحفلات، والاعتذار بعض المرّات عن حضور أخرى.. غنّى عن حقيقة الرغبة في العبور وفي البقاء بأسى لما قال: «برأس بويا الليلة نبات عند الكونسيلا.. ماني رايح حتى تعطوني الفيزا..» (ورأس أبي سأقضي الليلة أمام القنصلية.. لن أبرح المكان قبل الحصول على فيزا) واكتفى الرجل بالفيزا ليعيش كالغريب، يبحث عبثا عن طريق عودة أضاعه في سبيل التنقيب عن مثاليات العشق والجمال. كما ظل في الداخل محجوزا ضمن نطاق جغرافي محدود، ولم يعرف حسني عالماً أكبر من «وهرانه»، مختزلاً الشرق الجزائري في صورة سكيكدة، فاقدا نكهة الترحال في اتساع البلد وأرض الشهداء.

أعلى مستويات المنفى والاغتراب في حياة حسني كانت لحظة العجز، وعدم القدرة على الغناء. على غرار هارولد بينتر الذي لم يكن يشعر بالمنفى سوى لحظة الجفاف الإبداعي، كان حسني يجد في أوقات الانقطاع المؤقت والقصير عن الغناء، منفى ملزما به، رغم أن الانقطاعات لم تكن كثيرة، فقد كان جدّ مطلوب بين شركات الإنتاج، ولا ينتهي من تسجيل ألبوم حتى يشرع في تسجيل آخر (بمعدل ثلاثة ألبومات شهريا)؛ «مع ذلك، لم يكن لي عقد ثابت مع أيّ واحدة من شركات الإنتاج» صرّح الرّاحل. الكل كان يتهافت عليه، مستفيدا من رواج أغانيه في السّوق، لكن لا أحد من المنتجين فكر في تسوية عقد معه، الجميع كان يصافحه ولكن لا أحد منهم وضع يدا في يده. قدره كان أن يبقى متجوّلاً من شركة إنتاج إلى أخرى، وذلك منطق أرهق كثيرا الراحل وفرض عليه التعاطي مع الحال مجبراً على تسجيل عدد كبير من الألبومات (إجمالي 131 ألبوما) ليقبض قوت يومه ولا يسأل الناس عونا.

“اللي فيها.. كيما جات، جات.. راني حالف نعطيها كيما جات، جات.. زهري مش هنا.. لو كان جات حاكمة والله ما نهد.. خلوني نسهل.. أرض ربي واسعة.. أنا خوكم لافونير راهي ضايعة..» (ليحصل ما يحصل.. أقسمت أن أرحل.. سعدي ليس هنا.. لو أنني وجدت نصيبا لي هنا لبقيت.. دعوني أرحل.. أرض ربي واسعة.. أنا أخوكم مستقبلي ضائع). يتحسر حسني عن خيار لم يجرؤ عليه في حياة الواقع، عن «ابتعاد» فكّر فيه لكنه لم يتحقّق، فمنفاه بالدّاخل كان أعمق مما قد يتخيّله ويعيشه في الخارج.. هي فقط لحظات الإحباط والشعور باللاجدوى ما كان يحرك فيه نفوراً من كبت اليومي في جزائر لم تستطع التخلص من معوقات التشبع بضمير حرّ.. كما لو أنه كان يهرب في أغانيه إلى بقعة مجهولة لينسى ما يدور حوله.. فتجربته، رغم قصرها (حوالي تسع سنوات)، كانت متناغمة مع سيرته الشخصية، ويومياته تشبه يوميات أي شاب جزائري عادي.. كان الموت يقترب منه كل يوم خطوة وهو يصرّ على انتظاره، في صورة تذكّرنا بما حدث مع يوكيو ميشيما (1925 – 1970)، الذي اختار لنفسه شكل الرحيل وتوقيته، على خلاف حسني الذي لم يختر لموته توقيتا ولا شكلا، لكنه تحسسه وغنى عنه بعد شائعة وفاته الأولى (1991)، لما قال «حتى لميمة دهشت وبكات.. خلعتوها وقتلتوني.. هدرتو فيّ قلتو مات.. حرام عليكم يا عدياني.. النّاس ولات رايحة جاية.. يا درا بالصّح حسني مات؟».. وبين ميشيما وحسني ثابت مشترك، فكلاهما مات بما أشيع بين أفراد مجتمعهما، ميشيما قطع أحشاءه بطريقة الهاراكيري، وحسني اخترق رصاصُ الظلامية جسدَه.. حسني مات مقتولاً في مشهد لا تضاهيه سوى واحدة من أكثر الأغاني التراجيدية اكتمالا، فنبوءة الموت المبكرة تحقّقت ومعها انتهت معركة رجل حرّ في مواجهة ظلامية القدر.

على خلاف بعض المثقّفين الذين اختاروا طريق اللجوء إلى أوروبا، بقي حسني في الداخل ينتظر عودتهم وهم ينتظرون في الخارج نهايته. ظلّوا من وراء البحر يدافعون عن القيم والأخلاقيات وبقي حسني يغني من الداخل عن وجع المستقبل المربوط بالفشل.. هو «المكتوب»، بل هو أيضا تخاذل المثقفين وتخليهم عن بعضهم البعض ما عجل بتسريع دور حسني على «مشنقة» التطرّف، فالأنانية صفة تجذرت بعمق، لاسيما مع مطلع التسعينات، في أوساط المثقفين، وتنوعت طموحات السواد الأعظم منهم، بين باحث عن موطئ قدم ضمن تشكيلة النظام الجديد، بعد سقوط حكم الحزب الواحد، وانفجار الجبهة الاجتماعية عقب أحداث 5 أكتوبر 1988، ومريد لهالة إعلامية مفتعلة في الخارج، وضاع حسني ومعه الكثيرون، على غرار رشيد بابا أحمد، وكتّاب مسرح وصحافيّون مثل الطاهر جاووت، عبد القادر علولة، يوسف سبتي، جيلالي اليابس (وأكثر من مئة صحافي وكاتب آخرين) في غياهب العبثية.. بين موت حسني وموت الشعراء والمسرحيين والمثقفين لا نكاد نرى فرقا، فقد كانت نهاياتهم جد متشابهة، كما لو أن عرّاب الموت كان واحدا، ممثل فاشل يقتنص لحظة الفوضى ليجدد أحزان البسطاء، حرفته قطع الطريق أمام الأرواح الصافية وتعذيب أصحاب القلوب الضعيفة.

* * *

“لا تلوموني!» غنّى حسني.. لا أحد يلوم عندليب الرّاي في نومه، بل اللوم فقط على من أكل في المأتم وغرّد نشيد البطولات على جثث وجماجم الأبرياء.. الراي العاطفي (Raï-Love) الميتّم، الذي صبغ تجربة الراحل، تحوّل بعد سنوات من رحيله إلى «راي درامي»، يلبس اللونين الأسود والأبيض، ويسير بلا وجهة، فقد الطموح طعمه وسارت الأقدار عكس ما أراد.