مهرجان الخريف في باريس: إعادة التفكير بالمسرح

تتحول باريس أثناء مهرجان الخريف المسرحيّ إلى خشبة كبيرة للعرض، إذ تستقبل المدينة هذا العام في النسخة السابعة والأربعين من المهرجان، أكثر من ستين فناناً يشغلون أكثر من خمسين مكانا للعرض، تشمل المسارح الرسميّة، والشوارع، والمتاحف والأبنيّة الأثرية، لتتحول فضاءات المدينة إلى مساحات للتجريب، يُعاد تُكوينها رمزياً عبر أجساد المؤدين وحكايتهم، ليرى قاطنو باريس أنفسهم أمام عروض من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، يحاورون فيها الآخر المغاير، ويستمعون لحكاياته ويشاهدون أشكال ظهوره المسرحيّ.

يحضر في المهرجان الذي يديره إيمانويل ديمارسي موتا العديد من العروض القادمة من اليابان، سواء تلك التي تنتمي للمسرح التقليدي أو المعاصر، كما تحتفي إدارته بشخصيتين فنيتين، في تأكيد على التقليد الذي بدأ منذ عام 2012.

هذا العام اختيرت الراقصة ومصممة الرقصات البلجيكية أنا تيريسيا دي كيرسينكر، التي نشاهد ضمن برنامج المهرجان ما يزيد عن عشرة عروض من تصميمها، كما اختير المؤلف الموسيقي الفرنسي- الكندي كلود فيفير، الذي لم ينجز أكثر من تسع مقطوعات موسيقيّة، تركت أثراً كبيراً على الحركة الموسيقية العالميّة.

يستضيف المهرجان آخر إنتاجات المخرجين الذين لطالما كانوا جزءا من ريبرتواره، كسيلفيان كروزيفولت، وبيير إيف ماسي، وجوليان غوسلين، كما تحضر مجموعة من العروض التي تتحدى الفنّ المسرحيّ نفسه، وتعيد النظر في مكوناته، كالنص والممثل والعرض البصريّ، والأهم أن بعضها يطرح تساؤلات حول ولادة المسرح نفسه، كظاهرة بشريّة في الفضاء العام، محكومة بشروط سياسية تتحكم بالتجربة المسرحيّة وشكلها.

تحاول بعض العروض خلخلة الحدود التي يولد ضمنها النشاط المسرحيّ أو ما يسمى شروط “المسرحة”، وخصوصاً في العصر الحالي الذي تطغى عليه أشكال الفرجة المختلفة، وتحول الفضاء العام إلى مساحة للعب الاقتصادي، فكلما كان الفرد مرئياً أو التقط صورة أو مر في مكان ما، يخضع لقوى تستثمر فيه، ليتحول الفضاء الذي نكون فيه مرئيين، إلى فضاء للعمل، ويتحول اللعب إلى أداء نُنتهك فيه من جهة، وننتج فيه أنفسنا كأفراد منصاعين للـ”نظام العام” من جهة أخرى.

نشاهد في بعض العروض سعياً لتفكيك تقنيات “التجسيد”، بوصفها جوهر العملية المسرحيّة، كما في عرض”مولد التراجيديا” الذي يطرح تساؤلات حول الممثل الأول وأول تراجيديا يونانية، في محاولة لفهم الخصائص التي تجعل المسرح مسرحاً، بوصفه فضاء يدّعي الاستقلال، لكنه يختزن خطاب السلطة الذي يتسلل إلى الشكل الجمالي،ّ ويشرعنه ويحدد خصائصه، كما في عرض “الأعمال الكاملة-شكسبير” الذي يحاكي بسخرية التجربة الشكسبيرية بأكملها، وأساليب التكريس التاريخيّة التي حولت نصوص الشاعر الإنكليزي وشخصه إلى أساطير أو أغراض متحفية لا يمكن لأي أحد أن يمسّها أو حتى يتجرأ على تأديتها دون تقديم أشكال الطاعة ولو بصورة غير مباشرة.

تحضر في العروض أيضاً تساؤلات عن النص، لا بوصفه فقط وسيلة لنقل “المعارف” الدراميّة، بل أيضاً شكلاً جمالياً للحكاية، سواء كان مصدر هذه الحكاية علميّا كما في عرض ” لقاء مع بيير بيكا” أو حكاية حقيقية كما في عرض “تواريخ المسرح”، فالانتقال من الوثائقيّ إلى المسرحيّ، يدفعنا لإعادة التفكير بالحكايات التي نعرفها مسبقاً بوصفها حقائق، يفترضُ وسيط تقديمها رد فعلٍ محدد أو متوقع، سواء لدى الممثل أو المشاهد، وهنا تبرز خاصية التكرار، وإعادة إنتاج الوثيقة مراراً لتقديم أشكال جماليّة جديدة لها، خصوصاً التكرار الذي يعني تغييراً في الوثيقة نفسها وفي معناها، وكأن كل “نسخة”، حدث مختلف في العالم، يخلق تأثيراً ما، ويغيّر موقفنا من الوثيقة نفسها وأحياناً حقيقتها، وهذا ما نراه بوضوح في عرض “عن ظهر قلب”، الذي يوظف المسرح كمساحة للتذكر، وإعادة خلق الحقيقة ومعالمها بوجه النسيان، باعتبار الأخير سلاحاً سياسياً ونقطة ضعف بشريّة.

إعادة التفكير بالمسرح وجدواه كوسيط فني وسياسيّ، تحيلنا إلى أشكال الفرجة الني نتورط بها دون أن نعلم، فآليات الهيمنة المعاصرة، حولت الزمن اليومي وزمن اللعب إلى زمن استهلاكيّ، بوصف الأخير نظاما وبنيانا سياسيا يوظف متعة ونشوة أن نكون مرئيين لخداعنا، في سبيل تصنيفنا، والتلاعب لا فقط بحركة أجسادنا، بل بذاكرتنا ووعينا بالعالم من حولنا، فما الذي يجعل مشاهدتنا لممثل يلقي أمامنا قصيدة، مختلفة عمن يلتقط صورة لنفسه ويجعل حضوره مرئياً للملايين؟.

التساؤلات السابقة تجعل المسرح أقرب لمساحة للتدريب، واكتساب معارف أدائيّة جديدة ربما تضيء لنا على مساحات الهيمنة الخارجية، تلك اللامرئيّة والمنتشرة حولنا كالأفخاخ، فماذا لو قرر الواحد منا أن يحفظ بيت شعر يختزن حدثاً أو موقفاً شديد الحميمية، عوضاً عن رقم ضمانه الاجتماعي، الذي لا يحوي أي قيمة عاطفيّة، عدا أنه وسيلة سلطوية للتصنيف والتمييز، وخلق الاختلاف على أُسس سياسيّة لخلق التجانس، وتحويل الفرد إلى رقم يخضع دوماً لعمليات التحليل والأرشفة.

المسرح: لحظة البداية

يطرح المخرج الفرنسي الشاب ماكسيم كورفير في عرضه “مولد التراجيديا”، سؤالاً يرتبط بنشأة الفن المسرحيّ في الغرب، إذ لا يرى المأساة وليدة ظرف تاريخي وتطور ثقافي فقط، بل فعلاً يوظف فيه الممثل جسمه لتجسيد الصراع التراجيديّ، وخصوصاً في المراحل الأولى من تشكل هذا الفنّ، حيث لا تقنيات بصريّة ولا شكل عرضّ متطور، بل فقط جوقة وممثل مُقنّع يلقي الحكاية أمام الجمهور.

يستعيد كورفير على الخشبة بالتعاون مع ممثلين اثنين، نص الفرس لأسخيلوس، الذي تمت تأديته لأول مرة عام 472 قبل الميلاد، ويشتهر بأنه أول نص تراجيدي عرفه المسرح، كما يتبنى فضاءً مسرحياً شديد الفقر، مستغنياً عن العوامل البصريّة والسينوغرافيّة، واللغة الشعريّة، إلى جانب تخليه عن العوامل الفانتازميّة في النص التي تفعّل الوهم، كبعث الأموات والوصف المبالغ به، ساعياً لمناقشة أول تراجيديا بوصفها فعلاً خطابياً، يكون جسد الممثل هو مولّد الفعل التراجيديّ وحامل نتيجته.

يُركز العرض على النص التراجيدي بوصفه ذا أثر في العالم، هذا الأثر يتجلى أولاً بفعل “العرض”، وعلنيته، وتحويله من كلام محكيّ أو نص مكتوب إلى عرض مسرحي، الأثر الثاني، مرتبط بالممثل، وقدرته على تجسيد التراجيديا ونقلها للمشاهد، وهنا يعمل كورفير على جعل الممثل أداة لاستعادة الذاكرة، بصورة أدق استعادة النص التراجيدي لطرح التساؤلات عن صعوبات تأديته، جاعلاً البحث في تقنيات الأداء والمخيلّة والحكاية اختزالاً لتاريخ المسرح الغربي وتطوره.

محاولات المؤديّ تجسيد الحوار مع الجوقة، وبعث داريوس من الموت للكلام في العرض، تدفعنا للتفكير بأدوات الممثل العاطفيّة والمعرفية، وإعادة النظر في مدارس التمثيل والعلاقة مع المتخيلّ، إلى جانب الإضاءة على المسرح كفن بصري، يسعى لإيجاد معادلات مسرحيّة للأحداث التراجيديّة أو محاكاتها بصورة تمكن الجمهور من تلقيها مع الحفاظ على الأثر المطلوب، سواء كان التطهير أو الفعل السياسي.

تختزن كل مرة تم فيها تجسيد النص، منذ كتابته إلى الآن، الشروط السياسيّة التي تحكم المسرح في كل حقبة، والمعاني التي تتسلل للنص إثر تغير المكان والزمان، إذ يطرح العرض سؤال عن ماهية شبح داريوس إن رأيناه على الخشبة الآن، وما هي دلالاته، وكيف سيؤدي الممثل دوره، وهل سيكون كما وصفه أسخيلوس، أم كما نتخيله الآن.

يرى كورفير أن البحث في التراجيديا، لا يتمركز حول “الوهم” الذي يسعى العرض المسرحيّ إلى خلقه من أجل التأثير على الجمهور، بل حول مفهوم المسرحة ذاته، وأساس نشأته، طارحاً سؤال، لماذا نطلق اسم “مسرح” على سياق يقف فيه شخص على الخشبة ويتحدث للجمهور أو يلقي الشعر أو يغني؟، فهذا الشكل من المواجهة ليس الأول من نوعه في التاريخ البشريّ، ولم يتغير حتى الآن، ما يعني أن “مولد التراجيديا” لا يرتبط بشكل العرض، بل بشيء آخر، بالجهد الذي يبذله الممثل، وجسده وذاكرته، وقدرته على التعبير العاطفي، كأن المسرح بدأ بميلاد الممثل التراجيدي، وهذا ما نشاهده في العرض في تمارين المخيلة والتدريبات الجسدية التي يقوم بها الممثلان في محاولة، لتحويل الجوهر التراجيدي إلى علاقة عضوية بين الجسد والنص.

يفكك كورفير مكونات العرض المسرحيّ ويختبر جدواها إذ يرى في النص وسيلة لنقل الحكاية، والسماح للعرض بأن يؤدى في عدة أماكن، كما يعتبر السينوغرافيا والديكور مجرد وسائل لاستثارة المخيلة، فالمسرح من وجهة نظره يكمن في علاقة المواجهة بين جسد على خشبة وأجساد الآخرين، والقدرة على بناء اللامرئيّ ضمن مخيلة الاثنين، لا على الخشبة ذاتها، إذ يوظف حسب تعبيره مفاهيم “ضد الاستعراض”، ويتبنى السياسات الجمالية التي تختزنها، فهو ينفي العوامل البصريّة الخادعة، ويعود بالعرض إلى شكله البدائيّ الصرف، ممثل وجمهور و”روح المسرح”، ويشير في لقاء معه إلى أنه لا يحاول استعادة مفاهيم نيتشه الذي ألف كتاب يحمل ذات عنوان العرض، أما روح المسرح فهي تلك الطاقة التي تتجسد في الممثل، وتنتج إثر حوار بين الواقع الماديّ والمتخيل التراجيديّ، ليغدو الممثل لاعباً ضمن الاحتمالات التي تختبئ في ثنايا هذا الحوار.

شكسبير على الطاولة

تأسست فرقة “تسلية إجباريّة” البريطانيّة عام 1984، وقدمت العشرات من العروض في أنحاء العالم، معتمدةً منذ بداية نشاطها على التلاعب بعناصر العرض المسرحيّ، وإعادة تعريف العلاقة مع الجمهور، في سبيل تحطيم الصيغة التقليديّة للمسرح وطقسيته، في محاولة لخلق أشكال جديدة لتلقي العرض، أو كما يقول مؤسس الفرقة تيم إيتشل خلق نوع من الحوار والتفاوض بين الجمهور والمؤدين، عبر توظيف تقنيات الارتجال وفنون الأداء، لنرى أنفسنا أمام تجربة حميميّة مسرحيّة، تكسر حياد الجمهور وسلبيته.

تعود فرقة “تسلية إجبارية” هذا العام إلى مهرجان الخريف بعد مشاركتها العام الماضي بعرض “سحر حقيقي”، إذ تشهد خشبة مسرح المدينة في باريس عرض (الأعمال الكاملة-شكسبير على الطاولة)، ويتضح لنا من العنوان، أن الفرقة تتحدى مفاهيم العرض الشكسبيري، فالانضباط بحرفية أي نص لشكسبير يعني أن زمن تأدية هاملت مثلاً، قد يتجاوز الأربع ساعات، فكيف من الممكن أن تقدم أعماله الكاملة التي تبلغ 36 مسرحيّة؟، الحل كان بأن يؤدي كل ممثل ست مسرحيات في أقل من ساعة، بالتالي يمكن “مشاهدة” كل مسرحيات شكسبير على مدى تسعة أيام.

ما تقوم به الفرقة هو العودة إلى ما قبل النص، إلى الحكاية الشفويّة المتداولة، تلك التي تلخص المسرحيّة، إذ نشاهد ممثلاً واحداً، يجلس على طاولة المطبخ، محاطاً بأغراض يومية مختلفة كالكؤوس والملاعق وقوارير الزيت، ليقوم بعدها بـ”حكي” قصة المسرحية لنا، كأنه يروي حكاية نلخصها لصديق في الطريق أثناء الذهاب إلى العمل، مستبدلاً الشخصيات بأغراض مبتذلة، وشعرية النص بكلام يوميّ يشبه ما نستخدمه في حياتنا، كما يقوم المؤدي باختزال نص كل مسرحيّة، محافظاً على حبكته وأبرز أحداثه التي تدفع الصراع نحو النهاية.

اختيار الفرقة لفضاء خال لا يحوي إلا بعض أدوات المطبخ، هدفه إتاحة الفرصة للجمهور لاستخدام مخيلته للأقصى، بحيث لا تطغى الديكورات والأزياء واللغة الشكسبيرية الشعرية على تصورات المشاهد، ما يحرر العرض والأداء من شروط المحاكاة والقدرة على الإقناع، ليتحول “الفضاء السينوغرافي” من مساحة ملموسة نراها على الخشبة، إلى بناء متخيّل يختلف بين مشاهد وآخر، ما يخلق نوعا من الحوار بين المؤدي والجمهور، فكلاهما يعرف “حكايات” شكسبير، ما يترك المشاهد يتساءل بعد العرض عن قدرته على تلخيص الحكاية بكلماته الخاصة لاحقاً، وخصوصاً أن بعض الحكايات التي “يرويها” المؤدون، لا تنتهي بعنف ومشاهد قتل دموية كما في النصوص التراجيديّة الشكسبيرية، بل ببضعة كلمات تلخص النهاية الأصليّة، إن اختار المؤدي أن يحافظ عليها.

يحاول العرض تفكيك المتخيل المتحفي والأسطوري المحيط بمسرحيات شكسبير، التي لا بد حسب آراء بعض المتزمّتين “التعامل معها بنضج”، وهذا ما دفع الفرقة لإنتاج هذه النصوص بلغة وأغراض بسيطة أشبه بتقنيات البوب آرت، التي تتلاشى فيها الحدود بين الراقي والمبتذل ما يعيد المسرح إلى صيغته الشعبيّة المتداولة التي تخاطب الجميع، وكسر الاحتكار البرجوازي الذي يتعامل مع المسرح كترف جماليّ ولغويّ.

تحضر في العرض أيضاً تقنيات مسرح الدمى، حيث يتحول الملك “لير” إلى علبة كاتشب، والبهلول إلى قنينة من خل البلزميك، وهنا يبرز دور المسرح وقدرته على إكساب هذه الأغراض طاقة سحريّة نوعا ما، تتجاوز الكوميديا المبتذلة، نحو فهم أعمق للمسرح بوصفه مساحة للتحول، تتحرر فيه “الأغراض” من وظائفها التقليديّة وتكتسب بعداً رمزياً جديداً، بوصفها معادلات متخيلة عن العالم وصورتنا عنه.

يطرح العرض تساؤلات على المسرح بوصفه وسيطاً للتمثيل، أي شكلاً من أشكال تقديم الحكايات، فالانتقال من النص المسرحيّ وبناء الحبكة الشكسبيرية المعقدة إلى الحكاية الشفويّة والأغراض البسيطة، يحيلنا إلى خاصية جوهريّة في بناء العرض المسرحيّ وهي السرد، والقدرة على قول حكاية وبنائها وخلق التعاطف معها، وهي المهارة التي تحتاج “أداء لغوياً” ورمزياً، لطالما رافق الظاهرة البشريّة التي تتميز بقدرتها على نقل الحكايات والمعارف، ليأتي العرض كوسيلة لمساءلة السياسات المرتبطة بأشكال هذه المعارف وتحولاتها، سواء كانت تاريخاً أو روايةً أو عرضاً مسرحيّاً، فأشكال التمثيل هي المسؤولة عن رؤيتنا للعالم، وكأننا أمام كم هائل من الحكايات التي تتغير طرق “سردها” مراراً، وكل تغيير يعكس الظروف السياسية والاجتماعيّة التي نمر فيها كبشر، يمارسون فعل “السرد” بشكل يومي، ويشهدون ولو دون وعيّ أحياناً، كيف تتحول مجزرة إلى خبر صحافي ثم حكاية نرددها في بعض السهرات.

يقول مخرج العرض إن واحدة من الصعوبات التي واجهها الممثلون هي التعامل مع التفاصيل الهائلة في نصوص شكسبير، واختبار المناسب منها مع الحفاظ على حبكة الحكاية، لكن التحدي الأكبر كان شد انتباه الجمهور، والتحكم بتركيزه أثناء تحريك الأغراض دون أن يشعر بالملل، وخصوصاً أننا لا نشاهد سوى ممثل واحد في كل عرض.

أن تكتب تقريباً نصاً مسرحياً

تراهن المخرجة الفرنسيّة إيميلي روسيت في بحثها المسرحيّ على مساحات سوء الفهم، وتسعى لاكتشاف تلك المسافة بين ما يُقال، وما نَظنُ أنه يُقال، ليتحول العرض المسرحيّ إلى لعبة نكون فيها دوماً على وشك الفهم، فهناك دوماً نقص ما، إذ لا صورة مكتملة، بل بناء يحافظ على الفراغ بين الدال والمدلول، يُترك ملؤه للظنّ والتقدير الذاتي لكل متلق، خصوصاً أن روسيت توظف الوثيقة كموضوعة مسرحيّة، لتعيد تجسيدها في سبيل فهم مكوناتها، ومساءلة ما يجعلها “حقيقة تاريخيّة” مختلفة عن “الحقيقة الدراميّة”.

التقنيّة السابقة نشاهدها في عرض روسيت الأخير بعنوان “لقاء مع بيير بيكا”، الذي تستضيفه خشبة مسرح المدينة الجامعية الدولية في باريس، ونشاهد فيه على شاشة أمامنا مقابلة أجرتها مع بيكا للحديث عن نشاطه العلميّ، في ذات الوقت ممثلان يقومان بتأدية هذه المقابلة مرة أخرى على الخشبة، وكأننا أمام لعبة مرايا، تتكرر فيها الحوارات حرفياً.

ما يخلق المتعة في العرض ويشكل تحديّاً مسرحياً هو الموضوع الذي يعمل عليه عالم اللسانيات بيكا، إذ قضى الأخير خمسة عشر عاماً في غابات الأمازون مع قبيلة موندوركو، لدراسة نظامهم اللغويّ، الذي يقوم على التقريب والتقدير، إذ لا تمتلك هذه القبيلة أعداداً تفوق الخمسة، ما يجعل تكميمهم للأشياء قائما على الظنّ والصدفة، بالتالي لا معنى ثابت لما يقال، بل مجرد تلويح بالمعنى، فجملة بسيطة كـ”انتظرني لثوان معدودة” تصبح مائعة المعنى، فكم ثانية مقصود هنا، وحين نقولها إن تبنينا نظام العد السابق، هل يمكن أن تكون ألف ثانية أم ثانيتين؟

التقنية السابقة تحول فضاء العرض إلى بوابة تتيح لنا التسلل إلى عوالم القبيلة المتخيّلة، تلك اللامحدودة والتي تعكسها لغتها البسيطة الخالية من التعيين الدقيق، وكأن كل علامة منطوقة أشبه بلوحة أو منحوتة تصغيريّة، مقلّمة بشدة، وهذا ما ينعكس بصريا في سينوغرافياً العرض التي تحاول محاكاة غابات الأمازون وفق منطق لغة القبيلة، عبر ديكور شديد البساطة حد الفراغ، الذي يوحي أكثر من أن يقدم يقيناً، إذ نرى نباتات متفرقة، ومساحات فارغة، وكأن تلك القبيلة التي تشكل مادة مخبريّة للباحثين الغربيين، تسللت إلى الخشبة وأصابتها بعدوى اللايقين.

يطرح العرض تساؤلات حول الكتابة المسرحيّة، عبر توظيف اللبس السابق ودوره في بناء المتخيلّ الذي نمتلكه عن العالم، وكيف يمكن ترجمته على الخشبة، فالمثلث مثلاً كيف سيكون شكله، أو كيف يمكن أن يكون شكل المربع تقريباً؟، هذه التساؤلات التي يتبادلها الممثلان على الخشبة، والتي تشير المخرجة إلى أنها وجدت إجابات لها في أعمال الفنان والنحات فرانسوا مورليت، تتحدى اللغة المنطوقة التي تصنع الحوار المسرحيّ، وهنا يبرز ما تدعوه المخرجة بالـ”التأخير” أو المسافة الزمنية الفارقة بين النطق والمعنى، خصوصاً وأن هذا التأخير يحدث على ثلاثة مستويات، في اللقاءات المسجلة التي نشاهدها، وفي حوار الممثلين، وفي عقل المتلقي، ما يخلق مساحة من اللعب والكوميديا، ذات التأثير المباشر على المتلقي، وفهمه للغة التي يستخدمها بصورة يوميّة ومدى دقّتها، إذ يستمع لذات النص مرتين، مرة بصورته الأصلية “الوثائقيّة” ومرة بصورة “مسرحيّة” على لسان الممثلين، ما يجعل الصدى الذي يتردد صوتاً أصيلاً في كل مرة نسمعه، بسبب ميوعة المعنى وتغيره الدائم.

تمتد تساؤلات الكتابة إلى طبيعة بناء النص وعلاقته مع الوثيقة، إذ نشاهد مقابلة يتحدث فيها بيكا عن “منهجه” العلمي، والأسلوب الدقيق الذي اتبعه لفهم نظام القبيلة القبلي، وهنا تبدو تقنيات إنتاج النص المسرحي نقيضاً للمنهجيات العلمية، فبالرغم من تطابق الاثنين للوهلة الأولى، فالمسرحي شرطيّ في جوهره، مجازيّ مفتوح على المعنى، ذات الشيء لغة الأمازونيين، ما يجعل المشاهد وكاتب النص على قدم المساواة، كلاهما يحاول التقاط المعنى المقصود أو مقاربته، لكن كلما تطور النظام اللغوي الذي نسمعه وتعقدت محاولاته لضبط المعنى، ازداد هذا المعنى لا تعييناً وغموضاً.

هذا اللاتعيين يحيلنا إلى مفاهيم النسخة والأصل، وأيهما أقدر على احتواء الحقيقة، خصوصاً وأن كل نسخة، تفقد “الأصل” جزءا من المعنى كلما تم إنتاجها، وهذا ما نراه في بعض الحوارات التي لا تبدو منطقية في بعض الأحيان بسبب تورطنا في اللعبة المسرحيّة، لتصبح كلمة كـ”موزة” صعبة على التعيين والقياس، فما هو شكلها وحجمها، وكيف يمكن رسم ثماني موزات مثلاً، إن كنا لا نتملك سوى خمسة أعداد.

مساحات الشكّ واللايقين التي يراهن عليها العرض توجه الانتقاد للدقة والمكيانيكيّة التي نعيشها اليوم، فأساليب التكميم والأعداد الدقيقة والإحصائيات التي “تمثلنا” لا نجدها في العرض، فالمشاهد ذو الرقم الوطني الدقيق، والوزن المراقب دوماً، والخاضع لتطبيقات ترصد حركته وما يشتري وعدد خطواته بكل لحظة رقمياً، يجد نفسه في مساحة يتحرر فيها من الأنظمة شديدة المنطقيّة التي تحكم حياته، وتتسلل إلى لغته، فما هو خط في العد ضمن المنطق “اليومي” يتحول إلى لعبة أو نكتة ضمن العرض، والتساؤلات البسيطة عن الطول والترتيب في الهرم الإداري مثلاً تصبح أحجيات لا بد من حلّها، لكن دون جدوى، وكأننا أمام لعبة لا تنتهي، تتلاشى قواعدها بمجرد البدء بها.

مسرحيّة بلا ممثلين

تقترح تمرينات التمثيل التقليدية، التي تسبق الوقوف على الخشبة، علاقة عضوية يبنيها المؤدي مع النص، أساسها الحفظ عن ظهر قلب، ليتحول النص من مُتخيل على الورق إلى حقيقة سايكولوجيّة لدى الممثل، يسعى إلى تفكيكها وتحليلها وربطها مع ذاكرته وقراءاته الشخصيّة، ليتمكن لاحقاً من تجسيدها على الخشبة، بوصفها نتاج وعيه بذاته كممثل يؤدي شخصيّة.

عملية الحفظ السابقة والتمرينات التي تتطلبها هي محط جهود المخرج البرتغالي تياغو رودريغز في عرضه “عن ظهر قلب”، والذي يطرح فيه رودريغز سؤالا لماذا يجب حفظ النص؟، وللإجابة عنه، يستبدل الممثلين بعشرة متطوعين هواة، في كل مرة يقام فيها العرض، ويعمل معهم طوال ساعة أو أكثر على حفظ سوناتا لشكسبير ومقتطفات من نصوص لجورج شتاينر وراي برادبري وجوزيف برودوسكي، في سبيل تأديتها بصورة مختلفة في كلّ مرة، وربطها مع حياتهم وعواطفهم الشخصيّة، لتعبر عن موقف مرّوا به أو حدث شاهدوه، ليتمكنوا عبرها من نقل مشاعرهم الخاصة للآخر، بعكس ما يقوم به الممثل عادة في سبيل نقل مشاعر الشخصيّة التي يؤديها، والتي تتلاشى من وعيه بانتهاء العرض.

يسعى العرض حسب رودريغز إلى تحويل المسرح إلى مساحة لنقل المعرفة، والتركيز على الشفهيّة بوصفها شكلاً من أشكال المقاومة ضد النسيان والتلاشي، إذ يرى رودريغز الذي يدير الخشبة أثناء العرض، أن الكثير من “المعارف” تنجو شفاهياً في ظل أنظمة الرقابة والقمع التي عرفها التاريخ، ما يجعل “المشافهة” أسلوباً للنجاة، والذاكرة ملاذاً آمناً ينجو من السلطة السياسية التي تفعل الاختفاء والنسيان، إذ يستعيد حكاية الشاعر أوسيب ماندلتسام، الذي سجن في العهد الساتليني، وبعد مصادرة كل كتبه وحرقها، كانت زوجته تدعو كل يوم عشرة أشخاص إلى مطبخها ليحفظوا قصائده في سبيل نقلها للناس.

السلطة الثانيّة التي يتحداها رودريغز هي تلك البيولوجيّة، المرتبطة بتكوين الذاكرة نفسها، بوصفها ذات مكونات عصبيّة جسمانيّة تحتاج لتدريب وتمرين دائمين، ويمكن أن يتلاشى كل ما فيها بثوان إثر حادث ما أو بفعل التقدم بالعمر، وهنا يخبرنا رودريغز أثناء عمله المباشر مع الجمهور عن جدته، التي لم تعد قادرة على القراءة، وكان عليه أن يختار لها كتباً كي تحفظها عن ظهر قلب، بعد أن يقرأها لها، وهنا كمشاهدين ننساق إلى طرح سؤال رومانسيّ نوعا ما، عن الكتب التي نستحق أن نحفظها عن ظهر قلب.

تتحول الخشبة في العرض إلى مساحة لاختبار الذاكرة، وتحريرها من واجبات الحفظ التي يمارسها الفرد في حياته اليوميّة، وخصوصاً أننا نمارس يومياً حفظاً لا عاطفياً، وظيفياً، يُهدد فيه النسيان نشاطنا الاعتياديّ، إذ يحفظ كل واحد منا عن ظهر قلب كلمة سر بريده الإلكتروني، ورقم حسابه البنكي، ورقم هاتفه، ورقم ضمانه الوطنيّ، والنشيد الوطني، وغيرها من “النصوص” التي يمكن لنسيانها أن يعطل حياتنا، في حين أن “الحفظ” الممارس في فضاء العرض عاطفي، يحوّل النصوص المتخيلة التي نسمعها إلى صيغ ذات معنى، نرتبط بها عاطفياً، بصورة تتجاوز تمرينات التمثيل، إذ يعتمد كل مشارك على ذكرياته وتجاربه العاطفيّة ليؤدي كل نص أو اقتباس، وجعله جزءا من تكوين ذاكرته بصورة دائمة، ليكون مفتاحاً لعواطف أو أحداث قد تتلاشى من ذاكرته بمرور الزمن.

يذكرنا التكرار الذي يقوم به المشاركون للحفظ، بالسلطات القمعيّة التي توظف النسيان وتمنع التكرار أو الظهور العلني لبعض النصوص في سبيل الحفاظ على سلطتها وتماسك خطاباها الرسميّ المُعلن، وهنا تبرز مثلاً أهمية السوناتا 30 التي اختاراها رودريغز، إذ يخبرنا كيف ألقاها باسترناك في واحد من اجتماعات الحزب الشيوعي، في محاولة منه لمواجهة سياسات القمع ومصادرة الحريات التي كان يمارسها الاتحاد السوفييتي، وما حدث، أن الحاضرين كرّروها من بعده في تحد مباشر للسلطة، وكأن النص المتخيّل المنطوق والمرئي، يعمل في درجة الصفر، أي أنه يستدعي الغائب والمنسيّ، ذاك الذي تسعى السلطة لمصادرة حقه بالظهور، هنا يبرز دور كل مشارك، في تحويل كل اقتباس أو نص إلى علامة للتذكّر، فمع كل مرة يردد فيها الحاضرون السوناتا، يبنون حولها من ذاكرتهم ما نسوه، وما غاب عنهم أو أجبروا على نسيانه، وخصوصاً أن السوناتا يحكي فيها شكسبير عن صديق نسيه، وجهوده الدائمة لتذكّره والحفاظ على اللحظات التي قضاها معه، وكأنه في مواجهة دائمة مع المُغيب، وهذا ما يحاول العرض أن يبرزه، وكأن التكرار يكسب النص في كل مرة معنى جديداً، لا فقط تاريخيّا أو مسرحيّا، بل شخصيا مرتبطا بكل لسان يكرر كلمات شكسبير.

السوناتا 30:

حين أجلس وحيداً، صامتاً، مناجياً لحظات الماضي،

أستدعي الذكريات التي أفلتت مني،

وأتنهد لضياع الكثير مما بحثت عنه،

وأندب من جديد الزمن العزيز الذي ضاع.

...

تغرورق عيناي بالدموع، لذكرى

أصدقائي الذين أخفاهم الموت في ليله السرمدي..

وذكرى حب تلاشى منذ زمن طويل،

وأشياء لن أراها مرة أخرى.

…

بعدها، أنتحب على الحزن نفسه، ذاك الذي مضى،

باكياً على الويلات التي شهدتها، وكأني لم أبكها من قبل،

ولم أذق طعم ألمها سابقاً.

...

لكن حين أفكر فيك يا صديقي،

أثناء حزني ونحيبي،

أستعيد كل ما فقدته،

وتتلاشى كل أحزاني.

1609-ويليم شكسبير

أن نعيش المأساة مرتين

يوظف السويسري ميلو رو (1977) المسرح بوصفه أداة معرفيّة، لا فقط لدراسة الظاهرة البشريّة وأشكالها، بل أيضاً لتفكيك المسرح نفسه كفن ونشاط ثقافيّ، فرو الذي درس تحت إشراف بيير بورديو وتريستان تودورف، أسس عام 2007 المعهد الدولي للاغتيال السياسي، وعمل عبره على إنتاج عدد من المسرحيات والأفلام السينمائية التي كتب بعضها وأخرج بعضها الآخر، في محاولة لجعل الخشبة المسرحية مساحة للصراع من جهة والتغيير السياسيّ من جهة أخرى.

ضمن فعاليات المهرجان، يقدم رو عرضه المسرحي (الاستعادة- تواريخ المسرح)، الذي تتداخل فيه تقنيات السينما مع الأداء الجسديّ للممثلين، وذلك لتفكيك مكونات المسرح، وإعادة النظر في التراجيديا أقدم أشكال هذا الفن، بوصفها تجلياً لبعض العلوم الجنائيّة في بعض الأحيان، وتقنية لفهم مكونات النفس البشريّة وعلاقة الفرد مع الآخر والغيب في أحيان أخرى.

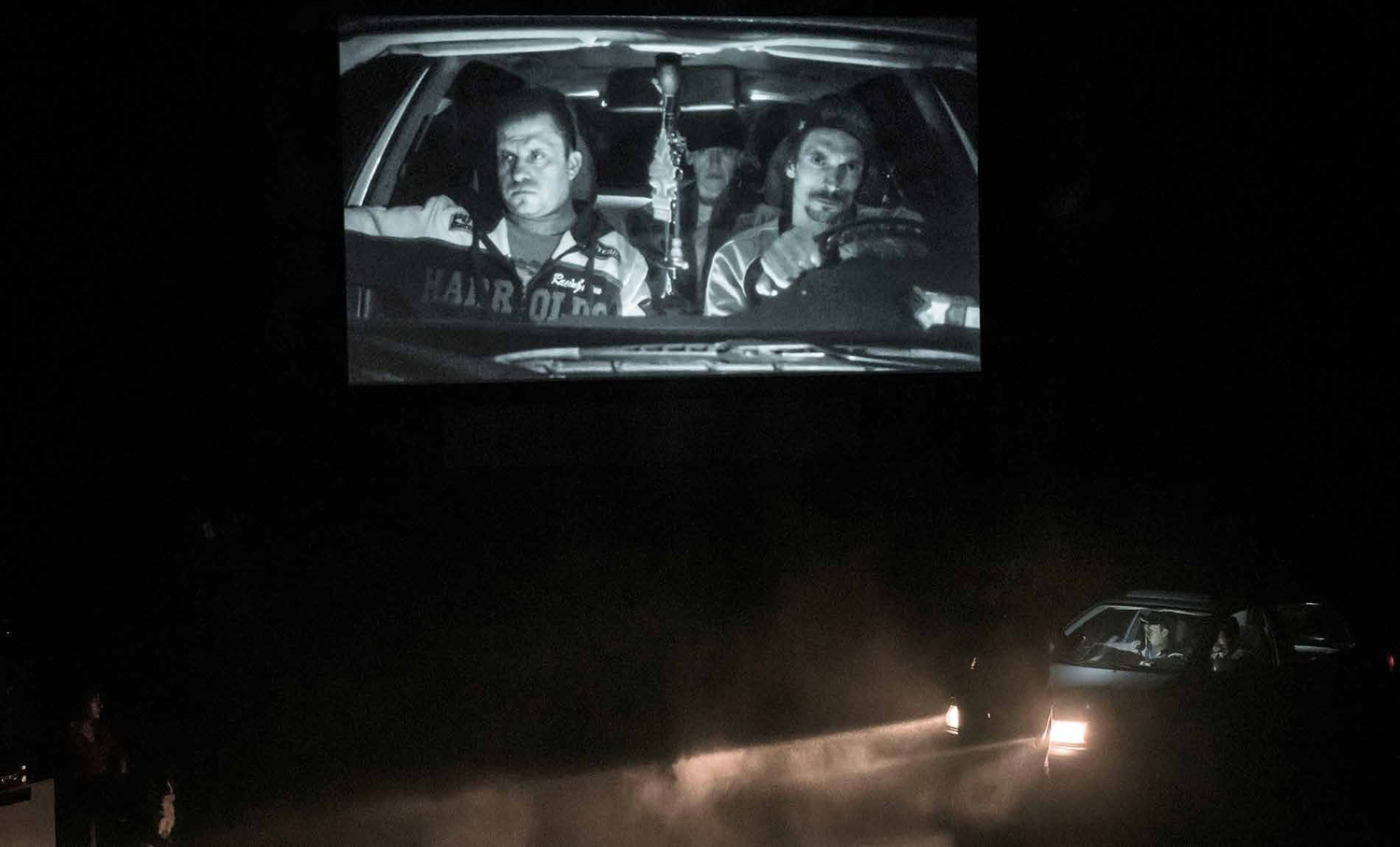

يستمد العرض عنوانه من مقالة لسيورين كيركغارد عن كيفية بناء ذاكرة المستقبل، وشريط جان لوك غودار “تواريخ السينما”، ويستند إلى قضية أثارت الرأي العام في بلجيكا عام 2012، حين اغتيل الشاب إحسان جفري بسبب مثليته الجنسيّة، إذ تم اختطافه من قبل أربعة شبان في سيارة، ووجد بعد أسبوعين في حقل ميتاً، يعلو جسمه آثار الضرب والتعذيب، وبعد سنتين من التحري، حُكم عام 2014 على واحد من المشاركين بالقتل بثلاثين عاماً في السجن، وعلى الباقين بالسجن لمدى الحياة.

تتداخل في العرض الوثائق الرسميّة مع الانطباعات الفنيّة للمؤدين، إذ يعتمد النص على جزء من الكتاب الذي ألفه والد جفري عن ابنه، والتقارير الإخباريّة، إلى جانب الأسئلة التي يطرحها الممثلون الستة على بعضهم البعض حول القضيّة، وكيفية استعادة المأساة وأثرها عليهم.

تتردد أصداء الجريمة على لسان الشخصيات، ويستعاد العنف الجسديّ لفهم علاقته مع التجربة الفنية الحيّة، خصوصاً وأن الممثلين يتنقلون بين أدوارهم المسرحيّة وشخصياتهم الحقيقيّة، وهنا يبرز تساؤل المخرج عن مدى إمكانية إقناع المشاهد بما يحدث، وخلق الوهم بأن ما يحدث عن الخشبة “حقيقيّ”، ذات الشيء ينسحب على اثنين من الممثلين في العرض، الذين لا يمتلكون أي خبرة مسرحيّة ولم يسبق لهم الوقوف على الخشبة، وهنا تبرز عناصر اللعب التراجيدي، المرتبطة بجديّة العنف الجسدي والعاطفي المطلوب لخلق التأثير المطلوب لدى الجمهور من جهة وإقناع المؤدين بأدوارهم من جهة أخرى.

يتطابق في بعض الأحيان الأداء على الخشبة مع ما نشاهده على شاشة العرض، وهنا يحيلنا المخرج إلى المونتاج الصحافيّ، والتقنيات التي تُبنى فيها الحكاية كـ”خبر”، إذ نتلمس الاختلاف بين الأداء المستمر غير المتقطع على الخشبة والتقنيات الذي يوظفها التصوير والسينما، فالانقطاعات في الزمن التي نراها على الشاشة تُخفي المشاعر الدفينة لدى المؤدي على الخشبة، لنشاهد أمامنا كيفيّة إعادة إنتاج حكاية الجريمة بين زمنين، الأول سينمائي، لا واقعيّ خاضع للمونتاج وسياسات الإخراج، والآخر مستمر وحقيقي، يحدث أمامنا على الخشبة، نسمع فيه صوت الممثل المتقطع وإرهاقه الجسديّ.

يُوظف التكرار في العرض للتأثير على تماسك “الحقيقة”، وقدرة المؤدي على إنتاجها، ولاستعراض التعديلات الطفيفة التي تطرأ على كلّ نسخة، إذ نشاهد الضرب مرتين، والعريّ مرتين، وهنا تبرز قسوة استعادة فعل القتل، بوصفه جزءا جوهرياً من الأداء التراجيدي، إذ نشاهد الممثلين المحترفين يسألون الهواة عن أشد لحظات الأداء إحراجاً وصعوبة، وكيفية التعامل معها في كل مرة تتكرر كلحظات الضرب، والعريّ والفعل الجنسي.

يمكن النظر إلى العرض بوصفه درساً دراماتورجياً يتبادل فيه الأدوار كل من المخرج والممثلين المحترفين والهواة، في محاولة لتحديد مدى قدرة المسرح على استعادة الحكايات المعاصرة، إذ يسائل العرض التقنيات التي يتبناها الممثل لمقاربة حدث واقعي تراجيدي بصورة فنيّة، والتمارين التي يمارسها لاستعادة عنف المأساة وأثرها النفسيّ عليه، خصوصاً وأن المتورطين في حكاية إحسان جفري أحياء، ويمكن لهم أن يشاهدوا هذه الحكاية ويقيّموا مدى “حقيقتها”.

يشير رو في العرض إلى دور الصدفة في بناء الحدث التراجيديّ، فقتلة جفري التقوا مصادفة أمام باب الديسكوتيك الذي كان فيه، كحالة أوديب الذي التقى أباه صدفة ثم قتله لاحقاً دون أن يدري، أو عطيل الذي وجد منديل دزدمونة ثم قتلها، وكأن الصدفة فاتحة نحو الخراب، فكل ما هو غير محسوب أو خارج وعينا بالمستقبل، يهدد كل ما نملك وما نظن أنه مُسلم به.

ما يثير الاهتمام أن العرض يبدأ بمانيفستو لمسرح جديد كتبه رو في مدينة غاند البلجيكيّة، ويقرأه مجموعة من الأطفال الذين نراهم على الشاشة، يتألف البيان من عشر نقاط مستمدة من سينما الدوغما الدنماركية ومن مفاهيم جان لوك غودار السينمائيّة، ويسعى عبره رو إلى تغيير مفاهيم الأداء وإعادة العرض والتمرين، فالالتزام بها يدفع المؤدين لتحدي المخرج الذي يختار نصاً دون مناقشته والإجابة عن أسئلته، كما يسعى المانيفستو لتحرير المسرح من أنظمة البرمجة المسرحيّة والسياسات المرتبطة بها، والأهم أن رو يلتزم بهذه النقاط في عروضه التي ينتجها كمدير للمسرح الملكي الهولندي، ويدعوا كل العاملين في المسرح لتطبيقها.

مانيفستو غاند:

أولاً: المسرح ليس فقط تمثيلاً للعالم، بل سعياً لتغييره، فالهدف ليس تمثيل الواقع، بل واقعيّة هذا التمثيل.

ثانياً: المسرح ليس سلعة، بل عملية إنتاج. فالبحث واختيار الممثلين والتمرينات والمناقشات حول العرض يجب أن تكون متاحة للجمهور.

ثالثاً: عملية التأليف تعتمد بشكل كليً على كل من يشارك في التمارين وفي العرض، مهما كانت وظيفته، إذ لا يوجد مؤلف واحد.

رابعاً: إعادة الإنتاج الحرفيّة لكلاسيكيات المسرح على الخشية ممنوعة. ولا يجب أن لا تتجاوز نسبة استخدام ما هو مُنتج سابقاً العشرين بالمئة، سواء كان العرض مستوحى من نص أو فيلم أو كتاب أو مسرحيّة.

خامساً: يجب أن تقام التمارين والبروفات خارج فضاء المسرح أو على الأقل ربعها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفضاء المسرحيّ، هو أي مكان سبق أن أقيم فيه عرض أو أقيمت فيه بروفة.

سادساً: يجب أن يحوي كل عرض لغتين منطوقتين مختلفتين على الأقل.

سابعاً: يجب أن يحوي كل عرض ممثلين غير محترفين على الأقل. ولا تأخذ الحيوانات بعين الاعتبار، لكن وجودهم مرحب به.

ثامناً: يجب أن لا يتجاوز حجم الديكور عشرين متراً مربعاً، أي يمكن نقل كل الديكور في سيارة واحدة، ويمكن لأي شخص يحمل شهادة قيادة عاديّة أن يقودها.

تاسعاً: ضمن كل برنامج للعروض المسرحيّة، يجب أن يقام عرضّ واحد على الأقل في منطقة نزاع أو حرب أو منطقة لا تحوي أي بنية تحتيّة ثقافيّة.

عاشراً: يجب على كل عرض أن يقام على الأقل عشر مرات، وفي ثلاثة بلدان مختلفة، ولا يمكن لأي مسرحيّة أن تعرض خارج المسرح الملكي الهولنديّ في حال لم تلتزم بعدد العروض السابق.